农历大小月是怎么算的

- 格式:docx

- 大小:16.97 KB

- 文档页数:3

中国农历历法知识农历的第一个月,按照习惯称为正月。

农历的十一月和十二月分别称为冬月和腊月,但现在已经很少用了。

表示气候寒冷的成语“十冬腊月”就是从此得来,字面意思即为十月、十一月和十二月为一年中最寒冷的月份。

农历的一个月的前十天按顺序习惯上称为初日,如农历的一月二日称为正月初二。

后十天按顺序习惯上称为廿日,亦有些通胜将之说成念日;如农历的一月二十二日称为正月廿二或正月念二。

农历的每个月份都有不同的别称。

由于它和农业生产紧密的联系,所以从二月到九月差不多都用植物来表示,下面是农历十二个月的别称:一月:孟春、正月、端月、元春二月:仲春、杏月、花月三月:季春、桃月、桐月四月:孟夏、阴月、梅月五月:仲夏、榴月、毒月、蒲月六月:季夏、荷月、荔月七月:孟秋、兰月、巧月、瓜月八月:仲秋、桂月九月:季秋、菊月十月:孟冬、良月、阳月十一月:仲冬、冬月、葭月十二月:季冬、腊月农历月的大小很不规则,有时连续两个、三个、四个大月或连续两个三个小月,历年的长短也不一样,而且差距很大。

节气和中气,在农历里的分布日期很不稳定,而且日期变动的范围很大。

这样看来,农历似乎显得十分复杂。

其实。

农历还是有一定循环规律的:由于十九个回归年的日数与十九个农历年的日数差不多相等,就使农历每隔十九年差不多是相同的。

每隔十九年,农历相同月份的每月初一日的阳历日一般相同或者相差一、二天。

每隔十九年,节气和中气日期大体上是重复的,个别的相差一、两天。

相隔十九年闰月的月份重复或者相差一个月。

干支纪法干支就字面意义来说,就相当于树干和枝叶。

我国古代以天为主,以地为从,天和干相连叫天干,地和支相连叫地支,合起来叫天干地支,简称干支。

天干有十个,就是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,地支有十二个,依次是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

古人把它们按照一定的顺序而不重复地搭配起来,从甲子到癸亥共六十对,叫做六十甲子。

我国古人用这六十对干支来表示年、月、日、时的序号,周而复始,不断循环,这就是干支纪法。

农历的历月长度是以朔望月为准的,大月30天,小月29天,大月和小月相互弥补,使历月的平均长度接近朔望月。

农历固定地把朔的时刻所在日子作为月的第一天——初一日。

所谓“朔”,从天文学上讲,它有一个确定的时刻,也就是月亮黄经和太阳黄经相同的那一瞬间。

(太阳和月亮黄经的计算十分繁琐和复杂,这里就不予介绍了)农历月的大小很不规则,有时连续两个、三个、四个大月或连续两个三个小月,历年的长短也不一样,而且差距很大。

节气和中气,在农历里的分布日期很不稳定,而且日期变动的范围很大。

这样看来,农历似乎显得十分复杂。

其实。

农历还是有一定循环规律的:由于十九个回归年的日数与十九个农历年的日数差不多相等,就使农历每隔十九年差不多是相同的。

每隔十九年,农历相同月份的每月初一日的阳历日一般相同或者相差一、二天。

每隔十九年,节气和中气日期大体上是重复的,个别的相差一、两天。

相隔十九年闰月的月份重复或者相差一个月。

农历的历月是以朔望月为依据的。

朔望月的时间是29日12小时44分3秒(即29.5366日),因此农历也是大月30天,小月29天,但它和纯粹的阴历并不完全一样,因为纯粹的阴历是大小月交替编排的,而农历年大小月是经过推算决定的。

农历每一个月初一都正好是'朔'(即月亮在太阳地球中间,且以黑着的半面对着地球的时候)。

有时可能出现两个大月,也可以连续出现两个小月。

由于朔望月稍大于29天半,所以在农历的每100个历月里约有53个大月和47个小月。

农历是基本上以12个月作为一年的,但12个朔望月的时间是354.3667日,和回归年比起来要相差11天左右。

这样每隔3年就要多出33天,即多出一个多月。

为了要把多余的日数消除,每隔3年就要加一个月,这就是农历的闰月。

有闰月的一年也叫闰年。

所以农历的闰年就有13个月了。

至于闰哪个月是由节气情况决定的。

“十九年七闰法”。

一般情况都是这样的:正月,3月,5月,7月,8月,10月,腊月30天。

正确区分大小月的方法

嘿,咱来唠唠正确区分大小月的方法。

我有个表弟,那家伙对时间可迷糊啦。

有一次他要计划一个活动,安排在某个月的最后一天,结果他把大小月搞混了,那场面,真是哭笑不得。

所以啊,区分大小月还挺重要呢。

咱先说个简单的口诀,“一三五七八十腊,三十一天永不差”。

这里面的“腊”指的是十二月。

也就是说一月、三月、五月、七月、八月、十月、十二月都是大月,每个月有31天。

就像一群强壮的大哥,天数都比较多。

你看七月,天气热得像火烧,它有31天,感觉就像那热度持续得久一点似的。

八月呢,暑假的尾巴,也是31天,能让我们多玩会儿呢。

那剩下的四月、六月、九月、十一月就是小月啦,这些小月每个月只有30天,就像一群小弟弟。

比如四月,春暖花开的时候,30天就好像春天短暂又美好的时光一样。

不过这里面有个特殊的二月。

平年的时候二月有28天,就像个小可怜,天数最少。

要是闰年呢,二月就有29天啦,

像闰年的时候二月得到了一个小奖励。

怎么判断闰年呢?一般年份能被4整除就是闰年,但是整百的年份得能被400整除才是闰年。

就像2000年是闰年,因为2000能被400整除,而1900年就不是闰年,虽然1900能被4整除,但是它是整百的年份,不能被400整除。

我表弟那次就是没搞清楚五月是大月,以为和四月一样是小月,结果安排活动就出岔子了。

从那以后,他也记住了大小月的区分方法。

其实区分大小月不难,记住口诀,再把特殊的二月搞清楚,就不会像我表弟那样出洋相啦,生活里好多事儿都得靠这个知识呢,比如安排行程、算水电费周期啥的,可有用啦。

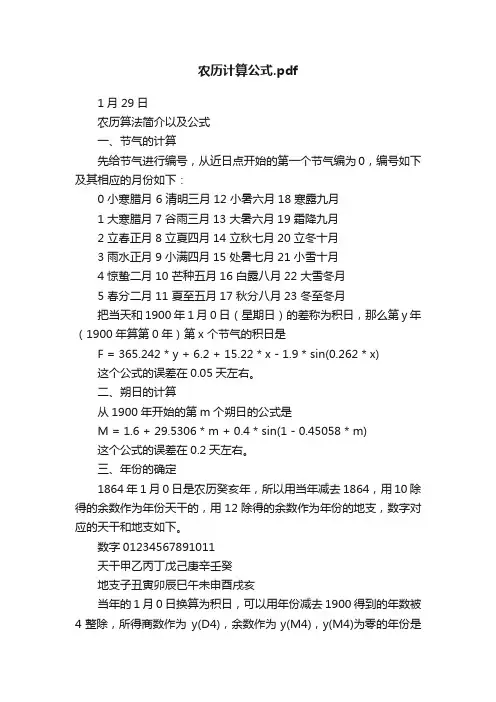

农历计算公式.pdf1月29日农历算法简介以及公式一、节气的计算先给节气进行编号,从近日点开始的第一个节气编为0,编号如下及其相应的月份如下:0 小寒腊月 6 清明三月12 小暑六月18 寒露九月1 大寒腊月7 谷雨三月13 大暑六月19 霜降九月2 立春正月8 立夏四月14 立秋七月20 立冬十月3 雨水正月9 小满四月15 处暑七月21 小雪十月4 惊蛰二月10 芒种五月16 白露八月22 大雪冬月5 春分二月11 夏至五月17 秋分八月23 冬至冬月把当天和1900年1月0日(星期日)的差称为积日,那么第y年(1900年算第0年)第x 个节气的积日是F = 365.242 * y + 6.2 + 15.22 * x - 1.9 * sin(0.262 * x)这个公式的误差在0.05天左右。

二、朔日的计算从1900年开始的第m个朔日的公式是M = 1.6 + 29.5306 * m + 0.4 * sin(1 - 0.45058 * m)这个公式的误差在0.2天左右。

三、年份的确定1864年1月0日是农历癸亥年,所以用当年减去1864,用10除得的余数作为年份天干的,用12除得的余数作为年份的地支,数字对应的天干和地支如下。

数字01234567891011天干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸地支子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥当年的1月0日换算为积日,可以用年份减去1900得到的年数被4整除,所得商数作为y(D4),余数作为y(M4),y(M4)为零的年份是公历闰年,积日是 D(1) = 1461 * y(D4) - 1y(M4)不为零的年份是公历平年,积日是D(1) = 1461 * y(D4) + 365 * y(M4)四、月份的确定计算前一年冬至的积日F(0),并用F(0)计算冬至所在的朔月m及其朔日M(0),就可以推算冬至的农历日期,冬至所在的农历月份总是十一月。

计算下一个中气F(1)和下一个朔日M(1),如果F(1)<m(1),那么该月就是上一个月的闰月,并把这个中气作为f(2),以后的中气、朔日和农历月份也这样确定。

农历计算标准

农历,也称阴历或农民历,是一种以月亮的运行周期为基础的日历系统。

与阳历(格里高利历)不同,农历根据月亮的位置确定日期,因此每个月的天数会有所不同。

农历的计算标准可以分为两个方面:年份和月份。

年份的计算标准:

- 农历年份采用十干十二支纪年法,其中十干包括甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;十二支包括子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

- 干支纪年法采用了天干地支相配的原则,每60年循环一次。

例如,2024年是甲子年(甲为天干中的第一个字,子为地支中的第一个字),下一个甲子年将是2084年。

- 年份的开始点通常是春节,即农历正月初一。

月份的计算标准:

- 农历每个月从新月开始,到下一个新月之前的时间为一个月份。

- 一个农历年一般包含12个或13个月,每个月的长度在29至30天之间变化,根据月亮的运动轨迹而定。

- 闰月是为了调整农历和阳历之间的差异,一般在需要调整的年份中增加一个额外的月份。

闰月的位置可以是任意一个月份,并且使用闰字来表示,如闰四月。

总的来说,农历的计算标准基于天文观测和传统习俗,通过干支纪年法和月亮的运动规律来确定年份和月份。

这种日历系统在中国以及其他一些东亚国家仍然被广泛使用,并且对于农业、节日等方面有着重要的影响。

1。

如何才能高效记住大月、小月的月份?一、概述在日常生活中,我们经常需要记住大月和小月的月份,尤其是在农历中,这两种月份有着特定的含义和作用。

然而,由于时间跨度较长以及相关知识并非常人所必备,很多人都会有记不住的困扰。

本文将讨论如何才能高效、简便地记住大月、小月的月份,旨在帮助读者轻松掌握相关知识。

二、理解大月、小月的含义1. 大月和小月是指农历中的两种月份。

2. 大月和小月与阳历不同,其长短不一,分别对应着30天和29天的月份。

3. 大月和小月的改变会影响到农历的判断和节气的安排。

三、记忆方法1. 联想法利用联想法,将大月和小月的月份与其他容易记住的事物通联起来,形成记忆触发点。

将大月和小月与季节、节气等事物通联,增强印象。

2. 制定记忆规律设定一个月份规律表,将大月和小月的月份列为重点记忆对象,每日重复记忆,加深印象。

结合实际日常生活中的时间节点,将大月和小月的月份反复复习,以达到深刻记忆的目的。

3. 利用数字记忆将大月和小月的月份用数字进行记忆,例如用阿拉伯数字1和0分别代表大月和小月的月份。

通过数字记忆的方法来辅助记忆。

四、小组合作交流1. 小组共享经验可以将几个人组成一个小组,共同交流记忆大月和小月的方法。

互相借鉴、学习。

比如可以寻找一些有趣的联想记忆方法,共享给小组的成员,这样可以更快、更直接地吸收记忆方法。

2. 关注心得体会小组成员之间要经常交流,彼此共享心得体会,制定一些具体可行的记忆方案。

可以根据个人习惯和特点,共同修正,不断优化记忆方案。

3. 持续学习小组的成员应该加强学习氛围,相互鼓励,持续关注新的记忆方法,不断学习、探索适合自己的记忆技巧。

定期汇报和交流学习成果,通过小组合作互相学习、促进共同进步。

五、总结通过本文的介绍,我们可以发现,记忆大月和小月的月份并不难,只要通过合理的方法和持续的努力,就能成功掌握相关知识。

特别是通过小组合作交流,可以更好地借鉴他人的经验,互相帮助,共同提高。

农历大小月卦口诀闰月指的是阴历中的一种现象,阴历是按照月亮的圆缺即朔望月安排大月和小月,一个朔望月的长度是29.5306日,是月相盈亏的周期,阴历规定,大月30天,小月29天,这样一年12个月共354天,阴历的月份没有季节意义,这样一年就与阳历的一年相差11天,只需经过17年,阴阳历日期就同季节发生倒置,譬如,某年新年是在瑞雪纷飞中度过,17年后,便要摇扇过新年了。

使用这样的历法,自然是无法满足农业生产的需要的,所以我国的阴历自秦汉以来,一直和24节气并行,用24节气来指导农业生产。

二十四节气又可分为“节气”和“中气”二组:古人把从小寒起每隔黄经300为一节气;从冬至起每隔黄经300为一中气,一年有12个节气,12个中气。

12节气把一年分为12个节月,每个节月各有一个节气和一个中气。

节气是节月的起点;中气是节日的中点。

我国传统历法对于日序和月序以及大月、小月、平年和闰年,不象一般历法那样采用长期安排的方法,而是强调逐年逐月的推算,国家设有专门的机构从事历法的推算。

(一)以月相定日序。

它逐一推算日月合朔的日期和时刻,每月的初一就是合朔的日期;根据先后二次合朔包含的日数,确定前月的大小。

如果从这一合朔到下一次合朔的间隔是30天,那么当月便是大月;如果只隔29天,便为小月。

(二)以中气定月序。

首先,以历月中有无中气区分历月和闰月,我们知道一个回归年有12个中气,但却包含365.2422÷29.5306=2.3682个朔望月,经过几番历月轮转之后,必有一个历月没有中气。

《汉书·律历表》载:“朔不不得中,谓之闰月”。

这个没有中气的月份便是闰月。

它前一历日为几月即为闰几月。

例如,1984年的那次闰月出现在旧历十月之后,因而叫它“闰十月”。

闰月是推算出来的,在一年的月序中不固定,除农历十一月、十二月、正月外,闰几月都可能,十九年七闰。

综上所述,闰年是阳历中的一种现象,固定在二月,比平年加一天,29天;闰月是阴历中的一个现象,闰一个月,那一年阴历有13个月,那一年叫闰月年。

农历大小月是怎么确定的?其规律是什么?农历的历月长度是以朔望月为准的,大月30天,小月29天,大月和小月相互弥补,使历月的平均长度接近朔望月。

农历固定地把朔的时刻所在日子作为月的第一天——初一日。

所谓“朔”,从天文学上讲,它有一个确定的时刻,也就是月亮黄经和太阳黄经相同的那一瞬间。

(太阳和月亮黄经的计算十分繁琐和复杂,这里就不予介绍了)至于定农历日历中月份名称的根据,则是由“中气”来决定的。

即以含“雨水”的月份为一月;以含“春分”的月份为二月;以含“谷雨”的月份为三月;以含“小满”的月份为四月;以含“夏至”的月份为五月;以含“大暑”的月份为六月;以含“处暑”的月份为七月;以含“秋分”的月份为八月;以含“霜降”的月份为九月;以含“小雪”的月份为十月;以含“冬至”的月份为十一月;以含“大雪”的月份为十二月。

(没有包含中气的月份作为上月的闰月)农历的历年长度是以回归年为准的,但一个回归年比12个朔望月的日数多,而比13个朔望月短,古代天文学家在编制农历时,为使一个月中任何一天都含有月相的意义,即初一是无月的夜晚,十五左右都是圆月,就以朔望月为主,同时兼顾季节时令,采用十九年七闰的方法:在农历十九年中,有十二个平年,为一平年十二个月;有七个闰年,每一闰年十三个月。

为什么采取“十九年七闰”的方法呢?一个朔望月平均是29.5306日,一个回归年有12.368个朔望月,0.368小数部分的渐进分数是1/2 、1/3 、3/8 、4/11 、7/19 、46/125,即每二年加一个闰月,或每三年加一个闰月,或每八年加三个闰月……经过推算,十九年加七个闰月比较合适。

因为十九个回归年=6939.6018日,而十九个农历年(加七个闰月后)共有235个朔望月,等于6939.6910日,这样二者就差不多了。

七个闰月安插到十九年当中,其安插方法可是有讲究的。

农历闰月的安插,自古以来完全是人为的规定,历代对闰月的安插也不尽相同。

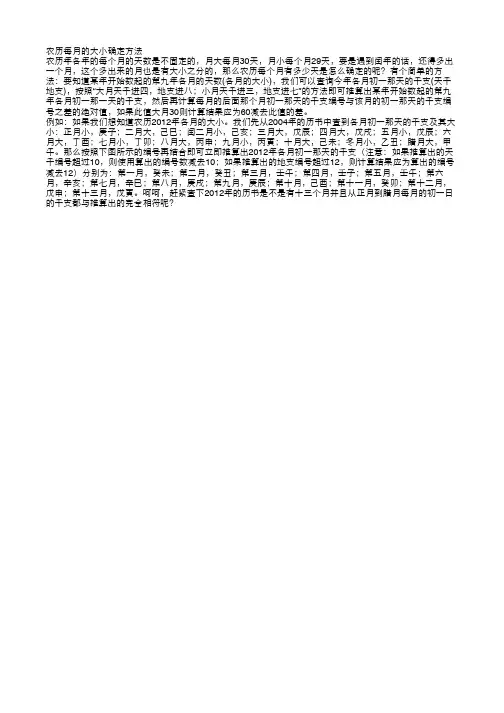

农历每⽉月的⼤大⼩小确定⽅方法农历年各年的每个⽉月的天数是不固定的,⽉月⼤大每⽉月30天,⽉月⼩小每个⽉月29天,要是遇到闰年的话,还得多出⼀一个⽉月,这个多出来的⽉月也是有⼤大⼩小之分的,那么农历每个⽉月有多少天是怎么确定的呢?有个简单的⽅方法:要知道某年开始数起的第九年各⽉月的天数(各⽉月的⼤大⼩小),我们可以查询今年各⽉月初⼀一那天的干⽀支(天干地⽀支),按照“⼤大⽉月天干进四,地⽀支进⼋八;⼩小⽉月天干进三,地⽀支进七”的⽅方法即可推算出某年开始数起的第九年各⽉月初⼀一那⼀一天的干⽀支,然后再计算每⽉月的后⾯面那个⽉月初⼀一那天的干⽀支编号与该⽉月的初⼀一那天的干⽀支编号之差的绝对值,如果此值⼤大⽉月30则计算结果应为60减去此值的差。

例如:如果我们想知道农历2012年各⽉月的⼤大⼩小。

我们先从2004年的历书中查到各⽉月初⼀一那天的干⽀支及其⼤大⼩小:正⽉月⼩小,庚⼦子;⼆二⽉月⼤大,⼰己⺒巳;闰⼆二⽉月⼩小,⼰己亥;三⽉月⼤大,戊⾠辰;四⽉月⼤大,戊戌;五⽉月⼩小,戊⾠辰;六⽉月⼤大,丁⾣酉;七⽉月⼩小,丁卯;⼋八⽉月⼤大,丙申;九⽉月⼩小,丙寅;⼗十⽉月⼤大,⼰己未;冬⽉月⼩小,⼄乙丑;腊⽉月⼤大,甲午。

那么按照下图所⽰示的编号再结合即可⽴立即推算出2012年各⽉月初⼀一那天的干⽀支(注意:如果推算出的天干编号超过10,则使⽤用算出的编号数减去10;如果推算出的地⽀支编号超过12,则计算结果应为算出的编号减去12)分别为:第⼀一⽉月,癸未;第⼆二⽉月,癸丑;第三⽉月,壬午;第四⽉月,壬⼦子;第五⽉月,壬午;第六⽉月,⾟辛亥;第七⽉月,⾟辛⺒巳;第⼋八⽉月,庚戌;第九⽉月,庚⾠辰;第⼗十⽉月,⼰己⾣酉;第⼗十⼀一⽉月,癸卯;第⼗十⼆二⽉月,戊申;第⼗十三⽉月,戊寅。

呵呵,赶紧查下2012年的历书是不是有⼗十三个⽉月并且从正⽉月到腊⽉月每⽉月的初⼀一⽇日的干⽀支都与推算出的完全相符呢?。

1月29 日

农历算法简介以及公式

一、节气的计算

先给节气进行编号,从近日点开始的第一个节气编为0,编号如下及其相应的月份如下:

把当天和1900年1月0日(星期日)的差称为积日,那么第y 年(1900年算第0年)第x 个节气的积日是

F = 365.242 * y + 6.2 + 15.22 * x - 1.9 * sin(0.262 * x) 这个公式的误差在0.05 天左右。

二、朔日的计算

从1900 年开始的第m 个朔日的公式是

M = 1.6 + 29.5306 * m + 0.4 * sin(1 - 0.45058 * m) 这个公式的误差在0.2 天左右。

三、年份的确定

1864年1月0日是农历癸亥年,所以用当年减去1864,用10除得的余数作为年份天干的,用12除得的余数作为年份的地支,数字对应的天干和地支如下。

当年的1月0日换算为积日,可以用年份减去1900得到的年数被4整除,所得商数作为y(D4) ,余数作为y(M4) ,y(M4)为零的年份是公历闰年,积日是D(1) = 1461 * y(D4) - 1 y(M4)不为零的年份是公历平年,积日是

D(1) = 1461 * y(D4) + 365 * y(M4)

四、月份的确定

计算前一年冬至的积日F(0) ,并用F(0) 计算冬至所在的朔月m及其朔日M(0) ,就可以推算冬至的农历日期,冬至所在的农历月份总是十一月。

计算下一个中气F(1) 和下一个朔日M(1) ,如果F(1)<M(1) ,那么该月就是上一个月的闰月,并把这个中气作为F(2) ,以后的中气、朔日和农历月份也这样确定。

大小月歌诀记忆法《大小月歌诀记忆法》嘿,你是不是总是搞不清每个月到底是大月还是小月呀?我以前也是呢,一到要记这个的时候就头疼得很。

不过后来呀,我学到了一个超有趣的大小月歌诀记忆法,可好玩啦,今天我就来给你讲讲。

大月就是有31天的月份,小月呢是30天,特殊的是二月,平年28天,闰年29天。

要是一个一个去记,真的很容易混乱。

就像你有一堆五颜六色的珠子,要你单独记住每个珠子的颜色和位置,多累呀。

这时候就需要一根线把它们串起来,这个歌诀就是那根神奇的线。

我先给你说说这个歌诀吧:“一三五七八十腊,三十一天永不差。

四六九冬三十整,唯有二月二十八,闰年还要把一加。

”这里面的腊指的是十二月,冬指的是十一月。

你看,就这么简单的几句话,就把大小月都包括进去了。

我记得我刚学这个歌诀的时候,是在课堂上。

老师站在讲台上,眼睛亮晶晶的,就像藏着小星星一样。

老师说:“同学们,今天我们来学一个很有趣的东西,能让你们再也不会忘记大小月。

”我们都好奇地看着老师。

然后老师就把这个歌诀写在了黑板上。

我当时就想,这几句话真的有那么神奇吗?我的同桌是个调皮的小男孩,他皱着眉头说:“这啥呀,感觉好难记呢。

”我就对他说:“你看,一三五七八十腊,这几个数字读起来多顺口呀,就像我们念儿歌一样。

”我还给他举例子,“你想啊,一月过新年,热热闹闹的,肯定是大月,31天。

三月呢,春天到了,到处都是生机,也是大月。

五月有劳动节,七月有党的生日,八月有建军节,十月有国庆节,十二月有圣诞节,这些都是重要的月份,都是31天,多好记呀。

”同桌听了我的话,眼睛突然就亮了起来,他说:“哎呀,好像真的是呢。

”那四六九冬三十整又怎么记呢?我觉得这就像四个小伙伴手拉手。

四月,花都开了,天气不冷不热,它是小月,30天。

六月,要放暑假啦,也是30天。

九月呢,开学了,是小月。

十一月,冬天快到了,也是30天。

说到二月呀,它最特别了。

就像一个小可怜,总是和别的月份不一样。

平年的时候它只有28天,闰年的时候才有29天。

大月小月的记忆方法

大月和小月是指农历的大小,大月是30天或31天,小月是29天或28天。

记忆大月小月的方法有:

1. 五指记月法:将手掌展开,每个手指代表一个月份,把大月记在手指尖,小月在手指缝中间。

2. 大月戏小月法:把大月和小月当成两个人玩耍,大月在当月抢到更多的天数,小月比较衰一些。

3. 左右记月法:将月份排列在左右两边,左边放大月,右边放小月,通过左右的位置记住大小。

4. 周记月法:将月份按周排列,一般每四个周为一个周期,从周期开始记忆,每个周期内的月份大小顺序相同。

5. 山川记月法:象山一样的月份是大月,象川河一样的月份是小月。

农历每月的大小确定方法农历年各年的每个月的天数是不固定的,月大每月30天,月小每个月29天,要是遇到闰年的话,还得多出一个月,这个多出来的月也是有大小之分的,那么农历每个月有多少天是怎么确定的呢?有个简单的方法:要知道某年开始数起的第九年各月的天数(各月的大小),我们可以查询今年各月初一那天的干支(天干地支),按照“大月天干进四,地支进八;小月天干进三,地支进七”的方法即可推算出某年开始数起的第九年各月初一那一天的干支,然后再计算每月的后面那个月初一那天的干支编号与该月的初一那天的干支编号之差的绝对值,如果此值大月30则计算结果应为60减去此值的差。

例如:如果我们想知道农历2012年各月的大小。

我们先从2004年的历书中查到各月初一那天的干支及其大小:正月小,庚子;二月大,己巳;闰二月小,己亥;三月大,戊辰;四月大,戊戌;五月小,戊辰;六月大,丁酉;七月小,丁卯;八月大,丙申;九月小,丙寅;十月大,己未;冬月小,乙丑;腊月大,甲午。

那么按照下图所示的编号再结合即可立即推算出2012年各月初一那天的干支(注意:如果推算出的天干编号超过10,则使用算出的编号数减去10;如果推算出的地支编号超过12,则计算结果应为算出的编号减去12)分别为:第一月,癸未;第二月,癸丑;第三月,壬午;第四月,壬子;第五月,壬午;第六月,辛亥;第七月,辛巳;第八月,庚戌;第九月,庚辰;第十月,己酉;第十一月,癸卯;第十二月,戊申;第十三月,戊寅。

呵呵,赶紧查下2012年的历书是不是有十三个月并且从正月到腊月每月的初一日的干支都与推算出的完全相符呢?天干编号表地址编号表这样再从60甲子表(把60甲子按顺序从甲子为1开始编号)中查出推算出的每月初一日的干支即可算出每月的天数,从而确定每个月的大小了:根据查表并计算得知2012各月的天数分别为:|(50-20)|=30;60-|(50-19)|=29;|(49-19)|=30;|(19-49)|=30;|(48-19)|=29等,不过这样只能算出12个月的天数,最后一个月的天数还要根据相同的方法推算出2013年正月初一的干支,才能确定。

农历大小月公式

1、农历大小月的计算公式:

大月:由于农历月历比太阳历月历多一天,每年的第13月即为大月;

小月:所有的月份,以及第13月(大月)之前的月份,碰到的月份都是小月。

2、大月的计算公式:

根据每年的第13月份来计算大月,一般第13月份为大月,有时第14月份也可能是大月,受到闰月的影响:

大月总数 = 农历年份数除以4取余数 +1

大月总数 - 第13月的月份数 = 闰月月份

其中,如果第13月的月份数小于余数,则本年有闰月;

如果第13月月份数等于余数,则本年有双闰月;

如果第13月月份数大于余数,则本年没有闰月;

以上为农历大小月的计算公式,供参考!

- 1 -。

农历大小月是怎么算的(43人评价)|11519人阅读|85次下载|举报文档农历大小月是怎么确定的?其规律是什么?农历的历月长度是以朔望月为准的,大月30天,小月29天,大月和小月相互弥补,使历月的平均长度接近朔望月。

农历固定地把朔的时刻所在日子作为月的第一天——初一日。

所谓“朔”,从天文学上讲,它有一个确定的时刻,也就是月亮黄经和太阳黄经相同的那一瞬间。

(太阳和月亮黄经的计算十分繁琐和复杂,这里就不予介绍了)至于定农历日历中月份名称的根据,则是由“中气”来决定的。

即以含“雨水”的月份为一月;以含“春分”的月份为二月;以含“谷雨”的月份为三月;以含“小满”的月份为四月;以含“夏至”的月份为五月;以含“大暑”的月份为六月;以含“处暑”的月份为七月;以含“秋分”的月份为八月;以含“霜降”的月份为九月;以含“小雪”的月份为十月;以含“冬至”的月份为十一月;以含“大雪”的月份为十二月。

(没有包含中气的月份作为上月的闰月)农历的历年长度是以回归年为准的,但一个回归年比12个朔望月的日数多,而比13个朔望月短,古代天文学家在编制农历时,为使一个月中任何一天都含有月相的意义,即初一是无月的夜晚,十五左右都是圆月,就以朔望月为主,同时兼顾季节时令,采用十九年七闰的方法:在农历十九年中,有十二个平年,为一平年十二个月;有七个闰年,每一闰年十三个月。

为什么采取“十九年七闰”的方法呢?一个朔望月平均是29.5306日,一个回归年有12.368个朔望月,0.368小数部分的渐进分数是1/2 、1/3 、3/8 、4/11 、7/19 、46/125,即每二年加一个闰月,或每三年加一个闰月,或每八年加三个闰月……经过推算,十九年加七个闰月比较合适。

因为十九个回归年=6939.6018日,而十九个农历年(加七个闰月后)共有235个朔望月,等于6939.6910日,这样二者就差不多了。

七个闰月安插到十九年当中,其安插方法可是有讲究的。

农历闰月的安插,自古以来完全是人为的规定,历代对闰月的安插也不尽相同。

秦代以前,曾把闰月放在一年的末尾,叫做“十三月”。

汉初把闰月放在九月之后,叫做“后九月”。

到了汉武帝太初元年,又把闰月分插在一年中的各月。

以后又规定“不包含中气的月份作为前一个月的闰月”,直到现在仍沿用这个规定。

为什么有的月份会没有中气呢?节气与节气或中气与中气相隔时间平均是30.4368日(即一回归年排65.2422日平分12等分),而一个朔望月平均是29.5306日,所以节气或中气在农历的月份中的日期逐月推移迟,到一定时候,中气不在月中,而移到月末,下一个中气移到另一个月的月初,这样中间这个月就没有中气,而只剩一个节气了。

“乘机安全小贴士”安全出行要重视上面讲过,古人在编制农历时,以十二个中气作为十二个月的标志,即雨水是正月的标志,春分是二月的标志,谷雨是三月的标志……把没有中气的月份作为闰月就使得历月名称与中气一一对应起来,从而保持了原有中气的标志。

从十九年七闰来说,在十九个回归年中有228个节气和228个中气,而农历十九年有235个朔望月,显然有七个月没有节气和七个月没有中气,这样把没有中气的月份定为闰月,也就很自然了。

农历月的大小很不规则,有时连续两个、三个、四个大月或连续两个三个小月,历年的长短也不一样,而且差距很大。

节气和中气,在农历里的分布日期很不稳定,而且日期变动的范围很大。

这样看来,农历似乎显得十分复杂。

其实。

农历还是有一定循环规律的:由于十九个回归年的日数与十九个农历年的日数差不多相等,就使农历每隔十九年差不多是相同的。

每隔十九年,农历相同月份的每月初一日的阳历日一般相同或者相差一、二天。

每隔十九年,节气和中气日期大体上是重复的,个别的相差一、两天。

相隔十九年闰月的月份重复或者相差一个月。

二十四节气是由地球在绕太阳公转的轨道上的位置确定的。

以每年的冬至为始,每15度为一个节气。

换句话说,太阳从黄经零度起,沿黄经每运行15度所经历的时日称为“一个节气”。

每年运行360度,共经历24个节气,每月(阳历月)2个。

其中,每月第一个节气为“节气”,即:立春、惊蛰、清明、立夏、芒种、小暑、立秋、白露、寒露、立冬、大雪和小寒等12个节气;每月的第二个节气为“中气”,即:雨水、春分、谷雨、小满、夏至、大暑、处暑、秋分、霜降、小雪、冬至和大寒等12个节气。

“节气”和“中气”交替出现,各历时15天,现在人们已经把“节气”和“中气”统称为“节气”。

阴历以月为基本单位,一个月以新月出现的那一天为始直至下一个新月出现的前一天。

由于月亮公转的周期介于29到30天之间,阴历的一个月也就由新月出现时刻的早晚或是29天或是30天。

大月为30天,小月为29天。

与阳历不同的是,大小月在不同的年中不固定。

如春节的前一天常称为大年三十,但有不少年如2000年的阴历十二月只有29天。

由于十二个月的时间较阳历年即地球绕太阳公转一周的时间短11天左右,为了使阴历年与阳历年保持相对稳定,每隔两三年就需要加入一个闰月。

大约每十九年要加入七个闰月。

阴历的计算有下列四条规则:1.所有新月和节气出现的时刻的计算以东经120度即东八区标准时为准。

但计算1929年以前的阴历时应以北京即东经116度25分的当地时为准。

2.新月出现的一天为一个月的第一天。

如某个节气的出现时刻也在这一天,则不论该节气的出现时刻是否比新月晚,一律算落入新的一个月中。

3.每年的冬至总是落在这年的十一月中。

从一年的冬至的第二天起到下一年冬至这一天止的这段时间称为一岁。

如一岁中有十三个新月出现,则这一岁为闰岁,要加入一个闰月。

4.闰岁中第一个没有中气的月为闰月。

因为一岁中只有十二个中气,所以闰岁中至少有一个月没有中气,也存在有两个月没有中气的可能性。

但这种情况下只有第一个没有中气的月为闰月。

闰月的前一个月为几月则该闰月称为闰几月。

以上所列的阴历的计算规则是在清朝顺治年间,即公元1645年,开始采用的。

以上规则的一个重要特点就是理论上完全以天文观测为依据,其中没有任何数学关系。

这和阳历完全是由数学关系确定的形成了鲜明的对比。

农历的历月是以朔望月为依据的。

朔望月的时间是29日12小时44分3秒(即29.5366日),因此农历也是大月30天,小月29天,但它和纯粹的阴历并不完全一样,因为纯粹的阴历是大小月交替编排的,而农历年大小月是经过推算决定的。

农历每一个月初一都正好是"朔"(即月亮在太阳地球中间,且以黑着的半面对着地球的时候)。

有时可能出现两个大月,也可以连续出现两个小月。

由于朔望月稍大于29天半,所以在农历的每100个历月里约有53个大月和47个小月。

五千年来,中国以农立国,订定历法是国家大事。

以往藩邦为表示效忠中国,必须遵用中国所颁布的历法和年号,是为「奉正朔」。

但自民国以来,中国由封建走向现代,历法便和政治脱钩。

中华人民共和国成立后,中国科学院紫金山天文台便担起以往钦天监的角色,负责编订万年历。

由於万年历已失去昔日「正朔」的意义,坊间便流传不同版本的万年历,术者须仔细分辨。

且举一例:阳历1978年9月2日,是阴历戊午年何月何日?比对坊间的万年历,有说是戊午年七月三十日,有说是戊午年八月一日。

而且由於日子顺排的关系,阳历1978年9月3日,亦有阴历八月一日和八月二日之别,如是整个阴历八月都有分歧。

这个看似平常不过的阴阳历转换,引出了一个深层的学理问题。

尤有甚者,紫微斗数依阴历年、月、日、时安星。

阴历月、日不确定,则无从起盘论命。

故此问题更值得我们深究。

这个问题,可用另一形式表示:究竟1978戊午年,是「七月小、八月大」,还是「七月大、八月小」?阴历大小月的安排,原来由南北朝至唐代亦曾有过一些争论,在此不妨细述。

中国唐代以前的历法,以二次「日月合朔」(即在地球看见新月)的平均日数29.53日为一月,是为「朔望月」 (Synodic month)。

由於29.53日不是整数,因此阴历有了大月和小月之分,大月三十日,小月廿九日。

由先秦至唐代,历法均是大小月轮流交替,只有某些时候有两个大月连续出现。

此种历法,是为「平朔」。

但由於月球以椭圆轨道绕地球公转,因此月球公转速度就有快慢之别,29.53日只是朔望月的平均值。

采用「平朔」的历法,大小月相间,诚然比较简单,但日月合朔(新月)就未必发生在初一,可能是在上月末日,或是在本月初二。

南北朝时期刘宋何承天,首先主张以实际「日月合朔」之日为初一。

此种历法,是为「定朔」。

采用「定朔」的历法,初一必定是「日月合朔」之日,但由於月球公转速度不均,故有连续数个大月或连续数个小月的情况。

「定朔」一法,起初面对不少阻力,直到唐代,中国历法才开始弃「平朔」而用「定朔」。

因此,要回答1978戊午年是「七月小、八月大」还是「七月大、八月小」,我们便需找出当年日月合朔的精确时刻。

以下日月合朔时间,录自《一百六十年历表.附日月食典》一书,刘宝琳、刘婷婷编,科学出版社出版:日月合朔时间阴历月日1978年2月7日22时54分戊午年正月初一 1978年3月9日10时36分戊午年二月初一 1978年4月7日23时15分戊午年三月初一 1978年5月7日12时47分戊午年四月初一 1978年6月6日03时01分戊午年五月初一 1978年7月5日17时50分戊午年六月初一 1978年8月4日09时01分戊午年七月初一 1978年9月3日00时09分戊午年八月初一 1978年10月2日14时41分戊午年九月初一 1978年11月1日04时06分戊午年十月初一 1978年11月30日16时19分戊午年十一月初一 1978年12月30日03时36分戊午年十二月初一据《一百六十年历表》序言,该书使用的是现代中国标准时间,即格林威治东八区(东经120度)时间。

北京位於东经116度23分,因此北京地方平均时间(Local mean time)比中国标准时间早14分钟,如下表:东八区时间、中国标准时间东经120度 00时00分北京地方平均时间东经116度23分 23时46分东七区时间东经105度 23时00分万年历之分歧,实由时差而来。

若编历者采用现代中国标准时间,日月合朔发生在1978年9月3日00时09分,故阳历9月3日是阴历八月初一,亦即七月大、八月小;但若采用北京地方平均时间,日月合朔发生在1978年9月2日23时55分,故阳历9月2日是阴历八月初一,亦即七月小、八月大。

古代中国并无现代时区概念,天文观测及推算均在历朝首都——即钦天监所在地——举行。

因此,笔者认为1978戊午年「七月小、八月大」较妥。