社会学三大学派简介

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:1

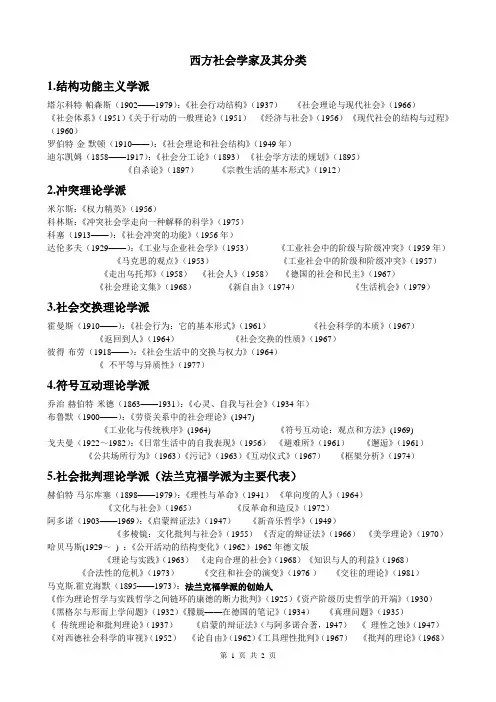

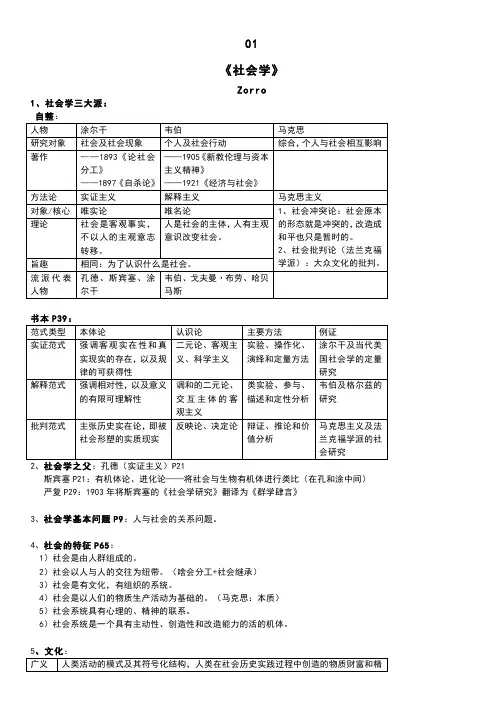

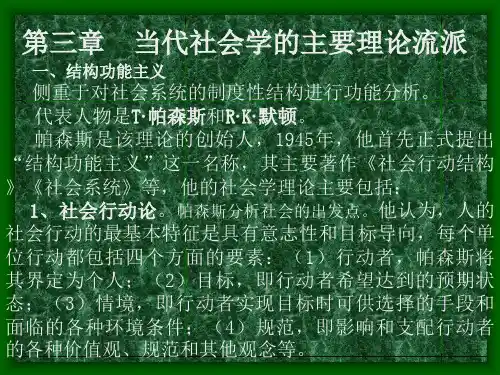

西方社会学家及其分类1.结构功能主义学派塔尔科特·帕森斯(1902——1979):《社会行动结构》(1937)《社会理论与现代社会》(1966)《社会体系》(1951)《关于行动的一般理论》(1951)《经济与社会》(1956)《现代社会的结构与过程》(1960)罗伯特·金·默顿(1910——):《社会理论和社会结构》(1949年)迪尔凯姆(1858——1917):《社会分工论》(1893)《社会学方法的规划》(1895)《自杀论》(1897)《宗教生活的基本形式》(1912)2.冲突理论学派米尔斯:《权力精英》(1956)科林斯:《冲突社会学走向一种解释的科学》(1975)科塞(1913——):《社会冲突的功能》(1956年)达伦多夫(1929——):《工业与企业社会学》(1953)《工业社会中的阶级与阶级冲突》(1959年)《马克思的观点》(1953)《工业社会中的阶级和阶级冲突》(1957)《走出乌托邦》(1958)《社会人》(1958)《德国的社会和民主》(1967)《社会理论文集》(1968)《新自由》(1974)《生活机会》(1979)3.社会交换理论学派霍曼斯(1910——):《社会行为:它的基本形式》(1961)《社会科学的本质》(1967)《返回到人》(1964)《社会交换的性质》(1967)彼得·布劳(1918——):《社会生活中的交换与权力》(1964)《不平等与异质性》(1977)4.符号互动理论学派乔治·赫伯特·米德(1863——1931):《心灵、自我与社会》(1934年)布鲁默(1900——):《劳资关系中的社会理论》(1947)《工业化与传统秩序》(1964) 《符号互动论:观点和方法》(1969)戈夫曼(1922~1982):《日常生活中的自我表现》(1956)《避难所》(1961)《邂逅》(1961)《公共场所行为》(1963)《污记》(1963)《互动仪式》(1967)《框架分析》(1974)5.社会批判理论学派(法兰克福学派为主要代表)赫伯特·马尔库塞(1898——1979):《理性与革命》(1941)《单向度的人》(1964)《文化与社会》(1965)《反革命和造反》(1972)阿多诺(1903——1969):《启蒙辩证法》(1947)《新音乐哲学》(1949)《多棱镜:文化批判与社会》(1955)《否定的辩证法》(1966)《美学理论》(1970)哈贝马斯(1929~) :《公开活动的结构变化》(1962)1962年德文版《理论与实践》(1963)《走向合理的社会》(1968)《知识与人的利益》(1968)《合法性的危机》(1973)《交往和社会的演变》(1976 )《交往的理论》(1981)马克斯.霍克海默(1895——1973):法兰克福学派的创始人《作为理论哲学与实践哲学之间链环的康德的断力批判》(1925)《资产阶级历史哲学的开端》(1930)《黑格尔与形而上学问题》(1932)《朦胧——在德国的笔记》(1934)《真理问题》(1935)《传统理论和批判理论》(1937)《启蒙的辩证法》(与阿多诺合著,1947)《理性之蚀》(1947)《对西德社会科学的审视》(1952)《论自由》(1962)《工具理性批判》(1967)《批判的理论》(1968)《社会哲学研究》(1972)《转变中的社会》(1972)6 .芝加哥学派齐美尔(1858——1918):《历史哲学问题》(1892)《道德科学引论:伦理学基本概念的批判》《货币哲学》《康德〈在柏林大学举行的16次讲演〉》《宗教》《社会学:关于社会交往形式的探讨》《社会学的根本问题:个人与社会》库利(1864——1929):《人类本性与社会秩序》(1902)《社会组织》(1909)《社会过程》(1918)杜威(1859~1952):《心理学》(1887)《应用心理学》(1889)《思维术》(1910)《民本主义与教育》(1916)《经验与教育》(1938)《哲学之重建》(1920)《稳定性的追求》(Quest for Certainty 1929)《经验与自然》(1925)《艺术即经验》(1934)《逻辑──探究之理论》(1938)《认知与所知》(1949)7.现象社会学舒茨(1899~1959):《社会世界的现象学》(1932年)加芬克尔(1917~):《民俗学方法论研究》8.后工业社会理论学派丹尼尔·贝尔(1919——):《美国的马克思派社会主义》(1951)《意识形态的终结》(1960)《今日资本主义》(1971)《后工业社会的来临》(1973)《资本主义文化的矛盾》(1976)9.后现代理论学派布希亚:《消费社会》(1970)《象征交换与死亡》(1976)《类象与拟象》(1981)让·弗朗索瓦·利奥塔:《里比多经济学》(1974)《后现代状况》(1979)《公共游戏》(1979)弗雷德里克·詹姆逊:《政治无意》(1981)《后现代主义,或晚期资本主义德文化逻辑》(1984)查尔斯詹克斯:《后现代建筑学的兴起》(1975)《后现代建筑的语言》(1977)10 风险社会理论贝克:《风险社会》(1986)《世界风险社会》(1999)芭芭拉·亚当《风险社会》11.经济全球化理论吉登斯:《现代性之后果》(1990)《社会的构成》、《民族国家与暴力》、《现代性与自我认同》(1998年)沃勒斯坦《现代世界体系》罗伯逊《社会学》(1999)阿兰·鲁格曼《全球化的终结》(2000)12.实证主义孔德:著有《实证哲学教程》、《实证政治体系》、《主观的综合》等斯宾塞:《政府的适当权力范围》(1842年),《社会静力学》(1850年),《进化的假说》(1852年),《心理学原则》(1855年),《第一项原则》(1862年), 《生物学原理》(1867年),《社会学研究》(1873年)。

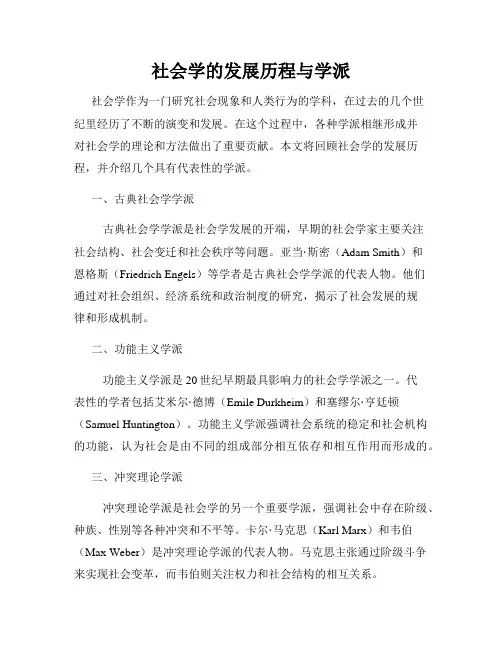

社会学的发展历程与学派社会学作为一门研究社会现象和人类行为的学科,在过去的几个世纪里经历了不断的演变和发展。

在这个过程中,各种学派相继形成并对社会学的理论和方法做出了重要贡献。

本文将回顾社会学的发展历程,并介绍几个具有代表性的学派。

一、古典社会学学派古典社会学学派是社会学发展的开端,早期的社会学家主要关注社会结构、社会变迁和社会秩序等问题。

亚当·斯密(Adam Smith)和恩格斯(Friedrich Engels)等学者是古典社会学学派的代表人物。

他们通过对社会组织、经济系统和政治制度的研究,揭示了社会发展的规律和形成机制。

二、功能主义学派功能主义学派是20世纪早期最具影响力的社会学学派之一。

代表性的学者包括艾米尔·德博(Emile Durkheim)和塞缪尔·亨廷顿(Samuel Huntington)。

功能主义学派强调社会系统的稳定和社会机构的功能,认为社会是由不同的组成部分相互依存和相互作用而形成的。

三、冲突理论学派冲突理论学派是社会学的另一个重要学派,强调社会中存在阶级、种族、性别等各种冲突和不平等。

卡尔·马克思(Karl Marx)和韦伯(Max Weber)是冲突理论学派的代表人物。

马克思主张通过阶级斗争来实现社会变革,而韦伯则关注权力和社会结构的相互关系。

四、符号互动主义学派符号互动主义学派是20世纪中叶兴起的学派之一,注重个体在社会互动过程中的意义构建和交流。

乔治·赫伯特·米德(George Herbert Mead)和赫伯特·布鲁默(Herbert Blumer)是符号互动主义学派的代表人物。

他们认为社会是由个体之间的互动和共同构建的。

五、结构功能主义学派结构功能主义学派是20世纪后期的一支重要学派,强调社会结构对个体和社会整体的功能和意义。

彼得·伯格(Peter Berger)和罗伯特·金(Robert K. Merton)是结构功能主义学派的代表人物。

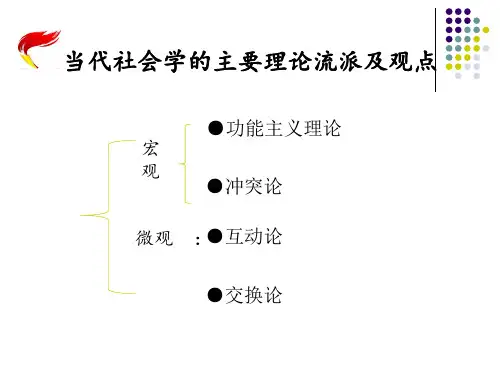

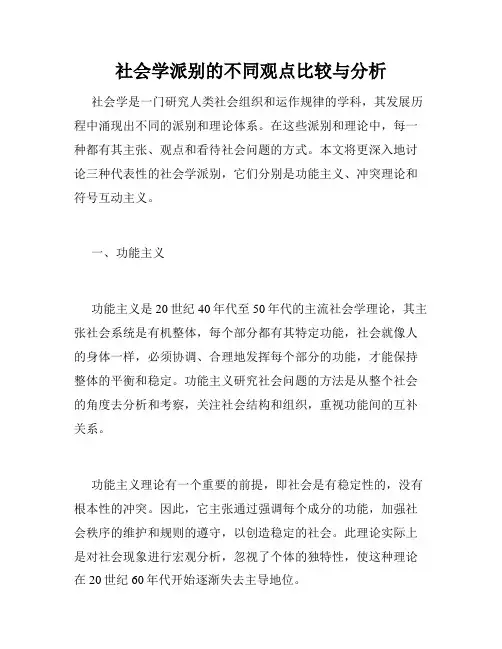

社会学派别的不同观点比较与分析社会学是一门研究人类社会组织和运作规律的学科,其发展历程中涌现出不同的派别和理论体系。

在这些派别和理论中,每一种都有其主张、观点和看待社会问题的方式。

本文将更深入地讨论三种代表性的社会学派别,它们分别是功能主义、冲突理论和符号互动主义。

一、功能主义功能主义是20世纪40年代至50年代的主流社会学理论,其主张社会系统是有机整体,每个部分都有其特定功能,社会就像人的身体一样,必须协调、合理地发挥每个部分的功能,才能保持整体的平衡和稳定。

功能主义研究社会问题的方法是从整个社会的角度去分析和考察,关注社会结构和组织,重视功能间的互补关系。

功能主义理论有一个重要的前提,即社会是有稳定性的,没有根本性的冲突。

因此,它主张通过强调每个成分的功能,加强社会秩序的维护和规则的遵守,以创造稳定的社会。

此理论实际上是对社会现象进行宏观分析,忽视了个体的独特性,使这种理论在20世纪60年代开始逐渐失去主导地位。

二、冲突理论冲突理论主张社会现实是由于不同利益群体之间的斗争和矛盾而产生的。

冲突理论不仅重视社会结构和社会制度,更重视弱势群体(如工人、农民等等)在社会生活中的地位,呼吁对弱势群体的保护和支持。

冲突理论始于20世纪60年代,当时的社会存在着关于权利、自由、平等以及社会公正的争论。

冲突理论的分析方法较为微观,着重于社会中不同群体之间、不同个人之间、个体与小团体之间的互动,强调冲突和对抗的本质,在解释社会现象的同时,突出社会变革的重要性。

不过,由于冲突理论过于强调矛盾和冲突的影响,有时它的分析结果是消极的,难以对社会作出真正有意义的贡献。

三、符号互动主义符号互动主义强调了个体在社会生活中对符号的理解和运用,认为符号的意义是由人们根据他们的背景和经验,通过互动建立的。

符号互动主义关注的是个人在日常社交互动中的行为和体验,强调人的行为与他人的反应之间的关系,意图解释为什么人们选择特定的行为,以及他们如何与他人相处。

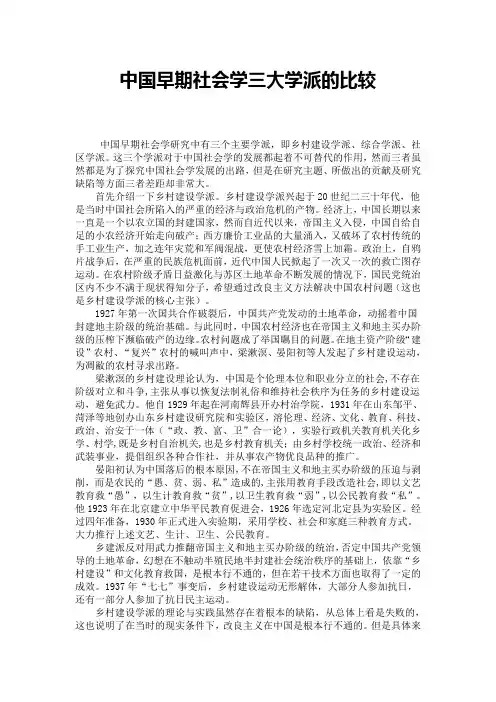

中国早期社会学三大学派的比较中国早期社会学研究中有三个主要学派,即乡村建设学派、综合学派、社区学派。

这三个学派对于中国社会学的发展都起着不可替代的作用,然而三者虽然都是为了探究中国社会学发展的出路,但是在研究主题、所做出的贡献及研究缺陷等方面三者差距却非常大。

首先介绍一下乡村建设学派。

乡村建设学派兴起于20世纪二三十年代,他是当时中国社会所陷入的严重的经济与政治危机的产物。

经济上,中国长期以来一直是一个以农立国的封建国家,然而自近代以来,帝国主义入侵,中国自给自足的小农经济开始走向破产;西方廉价工业品的大量涌入,又破坏了农村传统的手工业生产,加之连年灾荒和军阀混战,更使农村经济雪上加霜。

政治上,自鸦片战争后,在严重的民族危机面前,近代中国人民掀起了一次又一次的救亡图存运动。

在农村阶级矛盾日益激化与苏区土地革命不断发展的情况下,国民党统治区内不少不满于现状得知分子,希望通过改良主义方法解决中国农村问题(这也是乡村建设学派的核心主张)。

1927年第一次国共合作破裂后,中国共产党发动的土地革命,动摇着中国封建地主阶级的统治基础。

与此同时,中国农村经济也在帝国主义和地主买办阶级的压榨下濒临破产的边缘。

农村问题成了举国瞩目的问题。

在地主资产阶级“建设”农村、“复兴”农村的喊叫声中,梁漱溟、晏阳初等人发起了乡村建设运动,为凋敝的农村寻求出路。

梁漱溟的乡村建设理论认为,中国是个伦理本位和职业分立的社会,不存在阶级对立和斗争,主张从事以恢复法制礼俗和维持社会秩序为任务的乡村建设运动,避免武力。

他自1929年起在河南辉县开办村治学院,1931年在山东邹平、菏泽等地创办山东乡村建设研究院和实验区,溶伦理、经济、文化、教育、科技、政治、治安于一体(“政、教、富、卫”合一论),实验行政机关教育机关化乡学、村学,既是乡村自治机关,也是乡村教育机关;由乡村学校统一政治、经济和武装事业,提倡组织各种合作社,并从事农产物优良品种的推广。

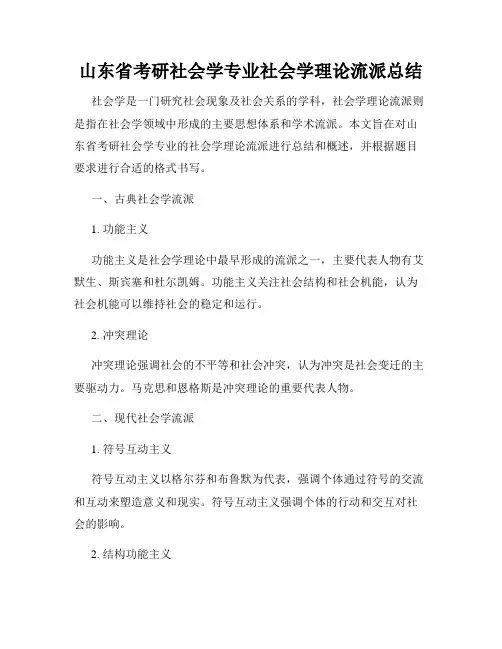

山东省考研社会学专业社会学理论流派总结社会学是一门研究社会现象及社会关系的学科,社会学理论流派则是指在社会学领域中形成的主要思想体系和学术流派。

本文旨在对山东省考研社会学专业的社会学理论流派进行总结和概述,并根据题目要求进行合适的格式书写。

一、古典社会学流派1. 功能主义功能主义是社会学理论中最早形成的流派之一,主要代表人物有艾默生、斯宾塞和杜尔凯姆。

功能主义关注社会结构和社会机能,认为社会机能可以维持社会的稳定和运行。

2. 冲突理论冲突理论强调社会的不平等和社会冲突,认为冲突是社会变迁的主要驱动力。

马克思和恩格斯是冲突理论的重要代表人物。

二、现代社会学流派1. 符号互动主义符号互动主义以格尔芬和布鲁默为代表,强调个体通过符号的交流和互动来塑造意义和现实。

符号互动主义强调个体的行动和交互对社会的影响。

2. 结构功能主义结构功能主义主要代表人物有杰弗逊、塞尔金和帕森斯,强调社会结构、功能和秩序对社会的影响。

结构功能主义认为社会是一个有机整体,各个部分相互依存。

3. 社会构建主义社会构建主义注重社会现象和观念的构建过程,主张社会现实并不是客观存在的,而是通过社会交往和共识所建构的。

伯格、霍尔和杰纳是社会构建主义的重要代表。

4. 批判理论批判理论主要由法兰克福学派的学者提出,关注社会的权力结构和社会变革。

该理论强调揭示现实世界中的不公正和压迫,并提出争取社会正义和解放的途径。

三、后现代社会学流派1. 文化研究文化研究流派强调文化的生产、消费和再生产。

霍米·巴巴和斯图亚特·霍尔是该流派的重要代表人物。

2. 社会身份研究社会身份研究关注个体的社会身份认同和互动,探讨社会身份对社会关系和社会结构的影响。

戈夫曼和伯克是社会身份研究的重要学者。

综上所述,社会学理论流派的发展经历了古典社会学流派、现代社会学流派和后现代社会学流派的演进。

每个流派都有其独特的视角和方法论,对于社会学的研究和理解起到了重要的作用。

社会学中的社会学史学派及其代表人物社会学是一门探讨人类群体及其行为的学科,它关注的主要问题在于人类在社会中互相影响和互动的过程。

而社会学史学派则是社会学发展史上重要的研究方向之一。

它主要研究的是社会学思潮的演进及其影响力,以及社会学家对于社会学研究的贡献。

以下我们将从不同的角度分别介绍社会学史学派及其代表人物。

一、传统社会学派传统社会学派也称欧陆社会学派,起源于19世纪末的欧洲,以统一的社会规范来解释社会现象,认为社会生活受到制度传统和价值观念的支配。

1. 费尼斯特费尼斯特是传统社会学派的代表人物之一,他强调了社会结构和社会意识之间的相互作用关系,倡导建立社会学理论体系,以对现代社会进行深入分析。

2. 柯斯柯斯是另一位传统社会学派的代表,他认为社会规范是在人们生活的社会环境中产生的,并且社会发展是通过人们的实践和经验逐渐演化而来,最终形成法律和习俗等社会规范。

二、功能主义社会学派20世纪初期,社会学理论的发展进入了全新的阶段。

在这一时期,发展出了许多不同的理论流派,其中功能主义社会学派是其中最有名的方向之一,主张人类社会是一个相互依存和相互关联的系统。

1. 坎特坎特是功能主义社会学派的主要代表,他的思想认为社会中的各个部分都有独立的功能,这些功能相互协调和调整,形成一个完整而稳定的社会体系。

2. 德里克德里克是英国著名的功能主义社会学家,他认为社会功能是由社会行动的目的而决定的,而且如果社会功能在一定情况下失效,那么必然会导致社会的混乱。

三、符号交互主义社会学派符号交互主义社会学派强调个人行为和个体心理在社会中的作用,认为社会是由各个人的不断互动所产生的结果。

1. 布莱默布莱默是美国著名的符号交互主义社会学家,他认为社会现象是由人们之间的交互作用而产生的,人们通过交流和互动获得自我认知和对社会现象的理解,这使得人们能够进一步参与到社会中。

2. 戈夫曼戈夫曼是另一位符号交互主义的代表人物。

他提出了面具理论,认为社会中的人总是会在不同场合下穿上不同的面具,以适应不同的角色和社会地位,而永久的自我却无法被任何面具所替代。

社会学理论知识点社会学作为一门研究社会现象和社会行为的学科,通过理论框架和主张来解释和分析社会现象。

社会学理论是构建社会学体系的基石,对于我们理解社会运行和社会变迁有着重要的意义。

本文将介绍几个社会学理论的重要知识点。

一、结构功能主义结构功能主义是社会学中的一个重要理论框架。

它主张社会是一个由各个相互依存的部分构成的系统,这些部分之间通过紧密的协作和相互关系形成一个有机整体。

结构功能主义强调社会结构对社会运行的影响,将社会看作是一个稳定的整体,社会的各个部分都有自己的功能,通过协调一起维持社会的稳定。

二、社会交往理论社会交往理论是社会学中研究人际关系和人际互动的重要理论。

它关注个体与个体之间的相互影响和互动。

社会交往理论认为人之间的关系是通过相互作用和相互依赖形成的,人们在社会交往中塑造并被塑造。

社会交往理论还研究人际关系中的规范和规则,以及人们在交往中的态度、价值观和信任等方面的影响。

三、社会构建主义社会构建主义是社会学中的一个重要理论流派。

它认为人类的知识、观念和现实意义上的世界是通过社会交往和符号活动所构建的。

社会构建主义强调社会和文化环境对个体认识和行为的影响,认为我们的认知和理解是在社会交往和语言互动中产生的。

它对性别、种族、身份认同等议题有着深入的研究。

四、权力和社会控制理论权力和社会控制理论研究社会中的权力结构和社会控制机制。

它关注的是权力在社会中的运作和对社会个体的影响。

权力和社会控制理论分析社会中权力的来源、形式和影响。

它研究社会中的权力关系、社会地位、社会规范和社会控制对个体和群体行为的约束和影响。

五、社会变迁理论社会变迁理论关注社会的变迁和演变过程。

它分析社会变迁的原因和机制,研究社会结构的变动和社会制度的转变。

社会变迁理论涉及工业化、现代化、全球化等重要议题。

它可以帮助我们理解社会发展的趋势和动力,预测社会变革的可能方向和后果。

以上是几个社会学理论的重要知识点。

社会学理论是指导社会学研究和分析的基本框架,它们提供了对社会现象和社会行为的解释和理解。

三大社会学研究学派之比较中国早期社会学研究有三大流派,乡村建设学派,综合学派,社区学派。

三大学派各有各的特色,运用不同的视角和方法来开创中国社会学,使社会学本土化,为后来的中国社会学者研究中国社会打下了基础。

以下对三大学派作一介绍及比较。

背景乡村建设学派产生于20世纪二三十年代,当时中国不少地区兴起一场声势浩大的乡村建设事业,学术界一般称之为“乡村建设运动”,乡村建设学派就是这一运动的实践者,这一团体成分很复杂,其中主要代表人物有梁漱溟和晏阳初。

综合学派是中国早期社会学只中的一个重要学派,综合学派把社会看作一个整体,认为社会现象具有非常复杂的性质,因此从多方面进行综合的研究。

这一研究取向实际上是西方社会学的一个重要的传统取向,孔德,斯宾塞,迪尔凯姆等社会学大师及现代西方社会学的一些代表性人物都是秉承上述观点的。

其代表人物有孙本文,朱亦松,柯象峰,吴文藻,蒋旨昂,简贯三等。

社区学派是三四十年代活跃于中国社会学界的一个重要的学派,社区学派以认识中国现实社会为宗旨,运用社会学,人类学的理论与方法,进行了大量的社区实地研究。

社区学派的活动大大地改变了此前中国社会学界往往以译述四方社会学为主的局面,在社会学中国化的道路上走出了重要的一步。

相关代表人物的理论梁漱溟的“中国文化失调与重建”理论,所谓文化失调是说中国原本的伦理本位和职业分立的社会组织结构在西洋文化的冲击下,逐渐被破坏却并未向西洋那样进入个人本位和阶级对立,而是陷入一种所谓的“旧辙已破,新轨未立”的境地。

他还说出了自己对重建新的社会组织结构的想法。

他的重建思想中提到要从农村引发工业,以农村为本而繁荣城市,这也是其后来主持邹平乡村建设实验的指导思想。

晏阳初等人提出了“愚穷弱私论”认为中国社会的主要问题是农村问题,农村问题的根本在农民身上,中国农民普遍存在四大问题:愚,穷,弱,私。

即缺乏知识,生活贫困,身体素质差,不能团结。

他后来主持的定县乡村建设实验中就针对这四大问题采取里一系列措施,以文艺教育培养知识力,主要措施包括推广平民文学等,以解决愚的问题;以生计教育培养生产力,包括农民生计训练等,解决农民穷的问题;以卫生教育培养强健力,通过设立县级系统的卫生保健制度普及卫生知识等,解决农民弱的问题;以公民教育培养团结力,通过合作精神的教育和公民知识的传授,解决农民私的问题。

社会学中的社会学派别及其观点社会学作为一门研究社会现象和社会关系的学科,涵盖了众多不同的派别和观点。

这些派别和观点在解释社会现象、分析社会问题以及提出社会改革方案等方面存在着差异和争议。

本文将介绍几个社会学中较为重要的派别及其主要观点。

**1. 结构功能主义派别**结构功能主义派别是社会学中的一个重要派别,其代表人物包括德国社会学家德尔凯姆(Emile Durkheim)和美国社会学家帕森斯(Talcott Parsons)。

结构功能主义派别认为社会是一个有机整体,各个部分相互依存、相互作用,共同维持着社会的稳定和平衡。

他们强调社会结构和功能的重要性,认为社会制度和规范对个体行为具有指导作用,社会的发展是有规律可循的。

结构功能主义派别关注社会的秩序和稳定,强调社会制度和规范的功能,认为社会是通过这些制度和规范来实现秩序和稳定的。

他们的观点在一定程度上影响了后来社会学理论的发展,但也受到了一些批评,比如忽视了社会变革和冲突等因素。

**2. 符号互动主义派别**符号互动主义派别是社会学中的另一个重要派别,其代表人物包括美国社会学家米尔斯(C. Wright Mills)和高芬(Erving Goffman)。

符号互动主义派别强调个体在社会互动中的意义构建和符号交流,认为人们的行为是基于对他人行为的解释和理解。

符号互动主义派别关注个体在社会互动中的角色扮演和符号交流,强调社会的建构是通过人们的互动和沟通来实现的。

他们的观点强调了个体的主体性和创造性,对社会现象的解释更加关注个体的意义和经验。

**3. 社会构建主义派别**社会构建主义派别是社会学中的另一派别,其代表人物包括美国社会学家伯格(Peter L. Berger)和卢克曼(Thomas Luckmann)。

社会构建主义派别认为社会是由人们共同建构和维持的,现实是由社会共同协商和建构的结果。

社会构建主义派别关注社会现实的建构过程,强调社会的主体性和多样性,认为社会现实是多元的、多样的,不同的社会群体和个体对现实有不同的解读和建构。

湖南省考研社会学全科复习资料社会学理论主流派介绍社会学理论是社会学研究的重要组成部分,涵盖了丰富多样的观点和学派。

在湖南省考研社会学全科的复习中,熟悉社会学理论的主流派别及其观点是非常重要的。

本文将介绍几个主要的社会学理论主流派,并提供相关的复习资料和重要观点,帮助考生进行复习。

一、功能主义功能主义是社会学理论中最早的主流派之一,其核心观点是社会是一个有机整体,各个部分相互依存、相互影响,共同维系着社会的稳定和正常功能。

功能主义强调社会结构的稳定性、社会秩序的维护以及社会功能的实现。

重要代表学者有艾默森、杜尔海姆、斯宾塞等。

在功能主义的观点中,社会各个部分之间的相互作用起着至关重要的作用。

社会的稳定与正常运行离不开社会的功能,例如教育、家庭、政府等。

功能主义认为,社会的各个要素相互依存,一个要素的改变会对其他要素产生影响,从而影响整个社会系统的稳定。

二、冲突理论冲突理论是社会学理论中另一个重要的主流派,它强调社会的不平等和冲突,并将社会发展看作是冲突和斗争的结果。

冲突理论认为,社会是由不同利益集团之间的冲突和斗争构成的,这些冲突和斗争是社会变革的动力。

马克思是冲突理论的重要代表人物,他提出了无产阶级与资产阶级之间的阶级斗争理论。

在冲突理论的观点中,社会不是一个有机整体,而是由不同利益集团的斗争和冲突组成的。

冲突理论强调社会中存在的不平等和社会阶级之间的冲突,认为这些冲突是社会发展的动力。

三、符号互动主义符号互动主义是社会学理论中的另一主流派别,其核心观点是社会是通过人们对符号的解释和交互来构建的。

符号互动主义强调人的行为是通过对符号的理解和交互来构建意义的,人们的社会行为和社会交往是基于对符号的共同理解。

在符号互动主义的观点中,社会的现实是由每个个体通过解释他人行为的符号来构建的。

人们的行为不是被外在因素决定的,而是根据他们对他人行为的解释来作出的。

符号互动主义强调人们对符号的理解和解释对于社会行为的形成和社会交往的发展起着重要的作用。

天津市考研社会学复习资料社会学理论派别与社会问题分析社会学是研究人类社会行为及其规律的学科,通过理论研究和实证研究来分析社会问题和社会现象。

社会学理论派别是社会学研究中的不同学派和理论体系,它们从不同的角度出发,提出了不同的观点和解释,对于理解社会问题和推进社会变革具有重要意义。

本文将介绍几种主要的社会学理论派别,并分析其对社会问题的贡献和局限。

(正文开始)一、结构功能主义理论派别结构功能主义理论派别强调社会结构对个人行为的影响,关注社会机构的功能和相互关系。

代表人物包括艾尔德·普雷斯顿和罗伯特·莫顿。

结构功能主义理论派别认为社会是一个有机整体,各个社会机构和角色相互配合,共同维持社会的稳定和秩序。

这一理论派别对于分析社会问题如社会不平等、犯罪和教育等方面,提供了一种整体性的视角,并强调社会的正面功能和相互依存性。

然而,结构功能主义理论派别也存在一些局限性。

它较为关注社会整体的稳定和秩序,忽视了社会冲突和变革的作用。

同时,结构功能主义理论派别也容易将社会机构当作黑盒子,缺乏对社会机构内部的细致分析。

二、社会冲突理论派别社会冲突理论派别认为社会是基于不平等和冲突的,社会问题是由于不平等的分配和资源争夺而产生的。

代表人物包括卡尔·马克思和弗里德里希·恩格斯。

社会冲突理论派别强调社会各阶级之间的矛盾和斗争,认为社会变革的推动力来自社会冲突。

社会冲突理论派别对于解释社会问题如阶级分化、权力差异和社会变革等方面,提供了一种有力的分析框架。

它强调社会的不平等和社会结构的根本矛盾,对于揭示社会问题的根源和推动社会进步具有重要意义。

然而,社会冲突理论派别也存在一些局限性。

它偏重于阶级斗争和经济冲突,忽视了其他社会因素的影响。

同时,社会冲突理论派别也未能提供具体的解决方案和社会变革的路径。

三、符号互动主义理论派别符号互动主义理论派别关注个人和小群体的行为,强调对符号和意义的解释。

中国三大学派简介

乡村建设学派

1、乡村建设学派主要从事乡村建设事业,主要代表人物有梁漱溟、晏阳初等。

2、梁漱溟以“中国文化失调与重建”理论为依据,主持了邹平乡村建设实验;

3、晏阳初以“愚穷弱私论”理论为依据,主持了定县的乡村建设事业;

4、主要贡献:乡村建设学派的乡村建设事业发展了农村教育,培养了农村人材,传授和推广了农业技术,发展了农村合作及其他公益事业;乡村建设学派的探索引起社会学界的争论,从而推动了中国社会学的研究事业。

综合学派

1、综合学派把社会看作一个整体,认为社会现象具有非常复杂的性质,故必须从多方面进行综合的研究;

2、综合学派的代表人物有孙本文、朱亦松、简贯三等人,其中孙本文是综合学派的集大成者。

3、主要贡献:

(1)综合学派是中国早期社会学中的“正宗”;

(2)综合学派的社会学探究代表了中国早期社会学理论研究的最高成就,其影响甚至延续到中国社会学恢复与重建之后;

(3)综合学派在“社会学中国化”问题上做了一定的贡献。

社区学派

1、社区学派是20世纪上半叶活跃于中国社会学界的一个重要学派,其主要代表人物有吴文藻、费孝通、林耀华等。

2、社区学派以认识国情和改造社会为主旨,运用社会学、人类学的理论与方法,进行大量的社区实地研究,并以此为基础,对中国社会结构及其变迁进行理论探索。

3、主要贡献:社区学派的研究及活动改变了中国社会学界译述西方社会学的局面,对“社会学中国化”起到巨大的推动作用。

同时,由于该派重视社区的实地研究,大大丰富与发展了社会学与人类学的实地研究方法。