第三章病毒感染的诊断与防治

- 格式:ppt

- 大小:504.50 KB

- 文档页数:47

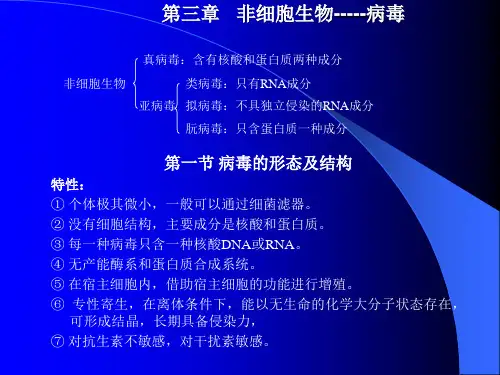

病原生物学与免疫学基础教案第一章:病原生物学概述1.1 病原生物学的定义和研究范围1.2 病原生物的分类和特点1.3 病原生物与宿主的关系1.4 病原生物的传播途径和控制策略第二章:细菌2.1 细菌的基本结构和特点2.2 细菌的分类和命名2.3 细菌的感染机制和致病因素2.4 细菌感染的诊断和治疗第三章:病毒3.1 病毒的基本结构和特点3.2 病毒的分类和命名3.3 病毒的感染机制和致病因素3.4 病毒感染的诊断和治疗第四章:真菌4.1 真菌的基本结构和特点4.2 真菌的分类和命名4.3 真菌的感染机制和致病因素4.4 真菌感染的诊断和治疗第五章:寄生虫5.1 寄生虫的基本结构和特点5.2 寄生虫的分类和命名5.3 寄生虫的感染机制和致病因素5.4 寄生虫感染的诊断和治疗第六章:免疫学基本概念6.1 免疫学的定义和重要性6.2 免疫系统的基本组成和功能6.3 抗原和抗体的概念及相互作用6.4 免疫应答的类型和调节机制第七章:细胞免疫7.1 细胞免疫的基本原理7.2 T细胞的分化和功能7.3 细胞毒性T细胞和辅助性T细胞的作用7.4 细胞免疫在疾病中的作用和应用第八章:体液免疫8.1 体液免疫的基本原理8.2 B细胞的分化和功能8.3 抗体的产生和多样性8.4 体液免疫在疾病中的作用和应用第九章:免疫缺陷性疾病9.1 免疫缺陷性疾病的基本概念9.2 先天性和获得性免疫缺陷疾病的类型9.3 免疫缺陷性疾病的原因和临床表现9.4 免疫缺陷性疾病的预防和治疗第十章:疫苗和免疫预防10.1 疫苗的基本概念和种类10.2 疫苗的免疫机制和效果评价10.3 疫苗的发展和使用10.4 疫苗安全和疫苗可预防的疾病第十一章:实验室诊断与应用11.1 病原生物学实验室的基本设备和操作11.2 细菌、病毒、真菌和寄生虫的实验室诊断方法11.3 免疫学实验室检测技术11.4 病原生物学实验室在疾病诊断和控制中的作用第十二章:抗感染药物及其应用12.1 抗感染药物的分类和作用机制12.2 抗生素、抗病毒药物、抗真菌药物的特点和应用12.3 抗感染药物的耐药性和防治策略12.4 抗感染药物的合理使用和药物管理第十三章:传染病流行学13.1 传染病的概念和基本特征13.2 传染病的传播途径和流行病学参数13.3 传染病流行的预测和控制策略13.4 传染病疫情监测和报告制度第十四章:生物安全和生物防护14.1 生物安全的基本概念和级别14.2 生物防护措施和设备14.3 实验室生物安全事故的预防和应对14.4 生物恐怖主义和生物武器的控制第十五章:病原生物学与免疫学的前沿进展15.1 病原生物学研究的新技术和方法15.2 免疫学研究的新发现和理论发展15.3 病原生物学与免疫学在临床应用中的新进展15.4 未来病原生物学与免疫学发展的趋势和挑战重点和难点解析重点:1. 病原生物学的定义、分类、特点以及与宿主关系。

艾滋病性病防治条例第一章总则第一条为预防和控制艾滋病、性病的发生、传播和蔓延,保护公众身心健康,根据有关法律、法规规定,结合本市实际,制定本条例。

第二条本条例适用于本市行政区域内的艾滋病、性病防治工作。

第三条本条例所称艾滋病,是指人类免疫缺陷病毒(艾滋病病毒)引起的获得性免疫缺陷综合征。

本条例所称性病,是指除艾滋病之外的淋病、梅毒、非淋菌性尿道炎、尖锐湿疣、软下疳、生殖器疱疹、性病性淋巴肉芽肿以及国家规定的其他性传播疾病。

第四条艾滋病、性病防治实行属地管理,坚持预防为主、标本兼治、综合治理的原则。

第五条市、县(市、区)人民政府领导艾滋病防治工作,将其纳入国民经济和社会发展计划,所需防治经费列入本级财政预算。

第六条市卫生行政部门主管全市艾滋病、性病防治及其监督管理工作。

县(市、区)卫生行政部门主管本行政区域内的艾滋病、性病防治及其监督管理工作。

市、县(市、区)人民政府其他部门在各自的职责范围内做好艾滋病、性病防治工作。

第七条各级疾病预防控制机构、健康教育机构、卫生监督机构和医疗机构是艾滋病、性病防治的专业机构,在各自职责范围内做好艾滋病、性病防治工作。

第八条市、县(市、区)人民政府对在艾滋病、性病防治工作中做出显著成绩的单位和个人,给予表彰和奖励。

对因参与艾滋病、性病防治工作致病、致残、死亡的人员,按照有关规定给予补助、抚恤。

第二章预防与控制第九条市、县(市、区)人民政府及其有关部门应当对公民加强法制教育和社会公德教育,提倡文明健康的生活方式,有计划地开展艾滋病、性病防治知识宣传活动。

卫生、人口和计划生育、农业、民政等部门应当编写、印发适合农村地区的宣传材料,在农村开展多种形式的艾滋病、性病防治知识宣传活动。

广播、电视、报刊等新闻媒体应当无偿开展艾滋病、性病防治知识的宣传,定期播放或者刊登有关的公益性广告。

第十条教育部门应当将预防艾滋病、性病和青春期性健康知识纳入初级中学、普通高级中学和中等职业学校、高等学校的健康教育计划。

艾滋病防治条例(2019年修订)文章属性•【制定机关】国务院•【公布日期】2019.03.02•【文号】中华人民共和国国务院令第709号•【施行日期】2019.03.02•【效力等级】行政法规•【时效性】现行有效•【主题分类】艾滋病防控正文艾滋病防治条例(2006年1月29日中华人民共和国国务院令第457号公布根据2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订)第一章总则第一条为了预防、控制艾滋病的发生与流行,保障人体健康和公共卫生,根据传染病防治法,制定本条例。

第二条艾滋病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针,建立政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,实行综合防治。

第三条任何单位和个人不得歧视艾滋病病毒感染者、艾滋病病人及其家属。

艾滋病病毒感染者、艾滋病病人及其家属享有的婚姻、就业、就医、入学等合法权益受法律保护。

第四条县级以上人民政府统一领导艾滋病防治工作,建立健全艾滋病防治工作协调机制和工作责任制,对有关部门承担的艾滋病防治工作进行考核、监督。

县级以上人民政府有关部门按照职责分工负责艾滋病防治及其监督管理工作。

第五条国务院卫生主管部门会同国务院其他有关部门制定国家艾滋病防治规划;县级以上地方人民政府依照本条例规定和国家艾滋病防治规划,制定并组织实施本行政区域的艾滋病防治行动计划。

第六条国家鼓励和支持工会、共产主义青年团、妇女联合会、红十字会等团体协助各级人民政府开展艾滋病防治工作。

居民委员会和村民委员会应当协助地方各级人民政府和政府有关部门开展有关艾滋病防治的法律、法规、政策和知识的宣传教育,发展有关艾滋病防治的公益事业,做好艾滋病防治工作。

第七条各级人民政府和政府有关部门应当采取措施,鼓励和支持有关组织和个人依照本条例规定以及国家艾滋病防治规划和艾滋病防治行动计划的要求,参与艾滋病防治工作,对艾滋病防治工作提供捐赠,对有易感染艾滋病病毒危险行为的人群进行行为干预,对艾滋病病毒感染者、艾滋病病人及其家属提供关怀和救助。

病毒感染机制及防治病毒感染是一种广泛存在的健康问题,它可以带来不可预估的后果和风险。

为了有效地控制这一问题,我们需要深入了解病毒感染的机制和预防措施。

本文将介绍病毒感染的机制及其防治方法。

一、病毒的感染机制病毒感染的机制可以分为三个主要步骤:吸附、侵入和复制。

1. 吸附病毒首先必须接触到宿主细胞才能感染其它细胞。

病毒通过细胞表面的受体识别结构(例如糖蛋白、蛋白质),选择性地附着在宿主细胞上。

2. 侵入一旦附着在宿主细胞上,病毒通过细胞膜和鬼门关,使病毒RNA或DNA进入细胞的质膜,在宿主细胞内形成核仁和原代体。

随着时间的推移,它逐渐变成病毒颗粒,这些颗粒可以释放到其它细胞或宿主体内。

3. 复制当病毒从宿主细胞中爆发时,它会释放大量新的病毒颗粒。

这些颗粒可以侵入周围的细胞,再次演化病毒,以至于形成繁殖链。

二、防治病毒感染目前,防治病毒感染的方法主要有以下几种。

1. 医学预防:接种疫苗疫苗是预防感染的最有效方法之一,接种疫苗可以使人们产生对细菌感染的免疫力,并减少或消除对其它细胞的侵袭和复制。

一些疫苗已被开发出来,用于预防流感、医院病毒、水痘、白喉、肝炎等疾病。

2. 食品预防:健康饮食人们可以通过保持良好的饮食习惯来提高免疫力。

研究表明,维生素C、维生素D、维生素E和锌等微量元素能够增强人体的免疫力,同时蛋白质和热量足够的食品能够给予人体充足的能量和营养。

3. 生活习惯:注意个人卫生人们可以通过保持良好的个人卫生来预防一些感染病。

通过妥善洗手、及时消毒、避免人群密集场合、避免借用他人的个人用品等方式,有效地控制了疾病的传播。

4. 医疗治疗:药物治疗当感染已经发生时,可能需要进行药物治疗。

病毒感染的治疗很困难,无法使用抗生素,因此可以使用抗病毒药物来控制症状和复制过程。

但是需要注意,抗病毒药物的使用应在专业人士的指导下进行,因为失当的药物使用可能会引起更严重的并发症。

结语在日常生活中,我们需要加强对病毒感染的预防和控制。

微生物学知识点常见微生物感染的诊断与治疗微生物学知识点常见微生物感染的诊断与治疗微生物感染是指人体被各种微生物引起的感染性疾病,包括细菌、病毒、真菌和寄生虫等。

这些微生物感染可以引起各种不同的疾病,严重时可能导致生命危险。

为了有效地诊断和治疗这些感染,了解微生物学知识点是非常重要的。

本文将介绍常见微生物感染的诊断与治疗方法。

一、细菌感染的诊断与治疗细菌感染是最常见的微生物感染类型之一,细菌可以引起肺炎、腹泻、尿路感染等疾病。

首先,诊断细菌感染需要进行病原学检查,包括细菌培养和药敏试验。

细菌培养可以在实验室中培养出细菌,并鉴定其种类,药敏试验则可以测试细菌对不同抗生素的敏感性。

基于这些检查结果,医生可以选择合适的抗生素进行治疗。

常用的抗生素包括青霉素、阿莫西林、头孢菌素等。

二、病毒感染的诊断与治疗病毒感染是另一种常见的微生物感染类型,病毒可以引起感冒、流感、肝炎等疾病。

与细菌感染不同,病毒感染的诊断比较困难,通常需要采用分子生物学检测方法,如聚合酶链式反应(PCR)检测病毒基因片段。

治疗病毒感染主要是针对症状进行对症治疗,如退烧、止咳等。

对一些病毒感染,如流感,也可以使用抗病毒药物,如奥司他韦。

三、真菌感染的诊断与治疗真菌感染可以引起皮肤感染、口腔念珠菌病等疾病。

诊断真菌感染主要是根据病变部位取样进行真菌涂片检查和真菌培养,可以确定感染菌株以及菌株的敏感性。

治疗真菌感染常使用抗真菌药物,如克霉唑、氟康唑等,可以口服或者局部使用。

对于一些顽固性真菌感染,也可以考虑使用静脉抗真菌药物。

四、寄生虫感染的诊断与治疗寄生虫感染包括疟疾、血吸虫病等,常见于热带地区。

寄生虫感染的诊断一般是通过血液检查,如血涂片或者血清学检测来确定感染。

治疗寄生虫感染常使用抗寄生虫药物,如氯喹、莫西沙星等。

治疗的同时,还需要注意症状的缓解和并发症的预防。

五、医院感染的诊断与防治医院感染是指在医疗机构中获得的感染,常与手术、留置导尿管等治疗操作相关。

医院感染管理办法全文医院感染运营管理是各级卫生行政部门、医疗机构及医务人员针对诊疗诊所活动中存在的医院感染、医源性感染及相关的危险因素进行的预防、诊断和控制活动。

下面为大家精心搜集了前面关于医院感染管理办法的全文,赞许大家参考借鉴,希望可以帮助到你!第一章总则第一条为加强医院感染行政管理,有效传染病和控制医院感染,提高医疗质量,保证医疗安全,根据《传染病防治法》、《护理人员管理条例》和《暴力事件突发公共卫生事件应急条例》等法律、行政法规的规定,制定本办法。

第二条医院感染运营管理是各级卫生行政部门、护理人员医疗机构及医务人员针对诊疗活动中存在的医院感染、苏朗感染及相关的危险实施因素进行的预防、诊断和控制活动。

第三条机关各类医疗机构应当严格按照本办法的规定实施感染医院感染管理工作。

女职工的职业卫生防护,按照《职业病防治法》及其配套规章和标准的有关规章执行。

第四条卫生部负责全国医院感染的监督管理工作。

县级以上地方人民政府卫生负责行政部门本行政区域内医院感染管理的监督管理工作。

第二章组织管理第五条各级各类医疗机构建立医院感染管理责任制,制定诊所并落实医院感染管理的规章制度和工作规范,严格执行有关技术操作进行规范技术规范和工作标准,有效预防和控制医院感染,防止传染病疟原虫、耐药菌、条件致病菌及其他病原微生物的传播。

第六条住院床位总数在100张的医院应当设立医院感染管理委员会和独立的医院感染管理部门。

住院床位总数在100张以下的指派医院应当指定分管医院感染管理工作的相关部门。

其他医疗机构应当有医院感染管理专(兼)职人员。

第七条医院感染管理委员会由医院感染管理部门负责人、医务部门、护理部门、临床科室、消毒供应室、手术室、临床检验部门、药事管理部门、设备管理部门、后勤管理部门及其他有关部门的主要负责人组成,主任委员由医院院长或者主管医疗工作的副院长医护担任。

医院感染行政管理委员会的职责是:(一)认真贯彻医院感染管理方面的法律法规及技术规范、标准,制定本医院预防和控制医院感染的规章制度、医院感染诊断标准并监督实施;(二)根据预防医院感染和卫生学要求,对本医学院的建筑设计、重点科室建设的基本标准、基本和工作流程进行审查并提出意见;(三)研究并儿童医院确定本医院的医院感染管理工作计划,并对计划的实施进行考核和通过评价;(四)研究并确定本医院的医院感染重点部门、重点环节、重点流程、危险因素以及采取的干预措施,明确各有关部门、人员在预防和医院感染工作中的责任;(五)研究并制定本医院发生医院及暴发感染出现不明原因传染性疾病或者特殊病原体感染病例等事件时的控制预案;(六)建立会议制度,定期研究、协调和解决有关医院感染管理方面的问题;(七)根据本医院病原体耐药特点和耐药现实状况,配合药事管理委员会提出使用抗菌药物的指导意见;(八)其他有关医院病毒感染管理的感染重要事宜。