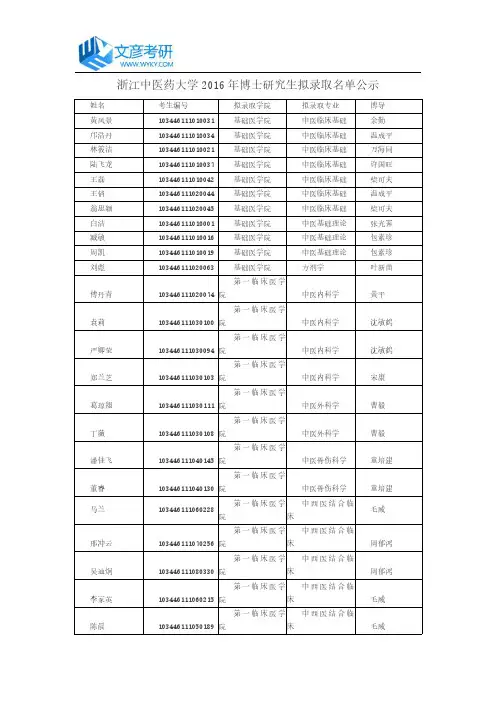

第二临床医学院导师名单 - 浙江中医药大学研工部、研究生处

- 格式:xls

- 大小:49.50 KB

- 文档页数:22

中国乡村医药宣丽华应用脐针治疗腰椎间盘突出症经验介绍吴江霞 沈梦霞 龚瑜轩 宣丽华宣丽华教授是浙江省名中医、第六批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师,擅长运用多种针法治疗痛证、面瘫、皮肤病等。

笔者有幸师从宣教授,现将其应用脐针治疗腰椎间盘突出症的经验介绍如下:1 谨守病机腰椎间盘突出症在祖国医学中属“腰痛”“痹证”等范畴。

《诸病源候论·腰背病诸侯》云:“凡腰痛有五:一曰少阴,少阴申也,七月万物阳气伤,是以腰痛。

二曰风痹,风寒着腰,是以痛。

三曰肾虚,役用伤肾,是以痛。

四曰腰,坠堕伤腰,是以痛。

五曰寝卧湿地,是以痛。

”宣师结合临床,认为本病发生或因风寒、湿、热之邪痹阻经络,经气运行不畅,不通则痛;或因外伤、劳损而致气滞血瘀,经络阻滞,产生腰痛;或因肝肾亏虚,筋骨失养,不荣则痛。

《素问·脉要精微论》云:“腰者,肾之府,转摇不能,肾将惫矣”,指出肾虚可致腰痛。

《灵枢·经脉》曰:“肝足厥阴之脉是动则病,腰痛不可以俯仰”,将腰痛与肝联系在一起。

同时,肝肾同源,肝藏血,肾藏精,精血不足,病邪方能乘虚而入致腰痛。

故宣师在辨治时尤重肝肾亏虚之病机,认为本病以肝肾亏虚为本,跌扑闪挫或寒、湿、热之邪侵入为标,经脉困阻,气血运行不畅,而致腰痛或腰腿痛。

2 巧用脐针脐针疗法是由齐永教授根据易经理论、易学思维创造的一种针法。

宣师在腰椎间盘突出症的治疗中谨守病机,在中医基础理论的指导下,巧用脐全息理论及易学理论,施以脐针“三七为腰、六八为股”针法、“山泽通气”针法及“雷水解”等针法,达到扶正祛邪、通络止痛作用。

2.1 针对病位,直达病所 洛书有云:“其数戴九履一,左三右七,二四为肩,六八为足,五居于中。

”将洛书结合人体来看,“戴”对应头,“履”对应足,“三七”对作者单位:310053 杭州,浙江中医药大学第一临床医学院研究生在读(吴江霞、沈梦霞);杭州,浙江中医药大学第三临床医学院研究生在读(龚瑜轩);杭州,浙江省中医院针灸科(宣丽华)通信作者:宣丽华,应腰,“六八”对应双足实为双股(图1)。

临床药理研究所中西医结合基础(100601)本学科主要由临床药理研究所的药代动力学研究室、生化药理研究室、免疫学研究室及分子生物学技术实验室组成。

为我国首批中西医结合基础硕士授权点,1996年获博士学位授予权。

2003年正式批准为中西医结合基础博士后工作站。

是“九五”、“十五”期间广东省重点学科。

在2004年教育部学科评估中名列第三,在全国中医药院校中名列第一。

本学科点技术力量强,结构合理,学术梯队完整,现有高级职称者14人,其中博士生导师5人,王宁生教授、王培训教授、欧明教授、宓穗卿教授、周联研究员是国内外知名专家,是本学科的学术带头人。

王宁生教授是世界中医药学会联合会中药药理专业委员会主任、中国药理学会毒理专业委员会副主任委员、中药全球化联盟广东省分部主席、广东省中药安全性研究专业委员会主任委员、国务院学位委员会学科评议组成员、国家药典委员,国家新药评审专家;王培训教授是中国免疫学会中医药免疫分会主任委员、国家及广东省新药评审专家;欧明教授是WHO“草药安全性与有效性研究”顾问、广州中医药到大学终身教授。

硕士生导师刘启德研究员、汤毅珊副研究员和董燕副研究员是本学科的学术骨干。

本学科点已形成了3个稳定的研究方向:1.中药药物动力学和血清药理学研究承担并完成了多项国内和国际合作的药物动力学课题研究。

完成了多种中药单体、有效部位和复方(包括开窍药、活血药、清热解毒药、补益药、矿物药、抗疟药等)的药动学、血清药理学、血清药物化学研究,并建立和完善了血清药理学技术规范;在药物体内、体外代谢和活性代谢物分离、提纯、结构鉴定和药理活性评价有丰富的经验并拥有专利技术;在国内最早开展中药时辰药理学研究,与德国科研机构开展关于心血管药物评价的科研合作和人才交流。

2.中药安全性评价研究是国内第一批实施GLP规范的实验室,同时也是广东省药物非临床试验(GLP)中心,完成了数十项中药及其它药物的安全性评价工作。

在世界卫生组织(WHO)资助下建立的中药不良反应(ADR)数据库不仅具有自主知识产权,并获得3项科技成果奖,1项计算机软件版权,出版2部专著。

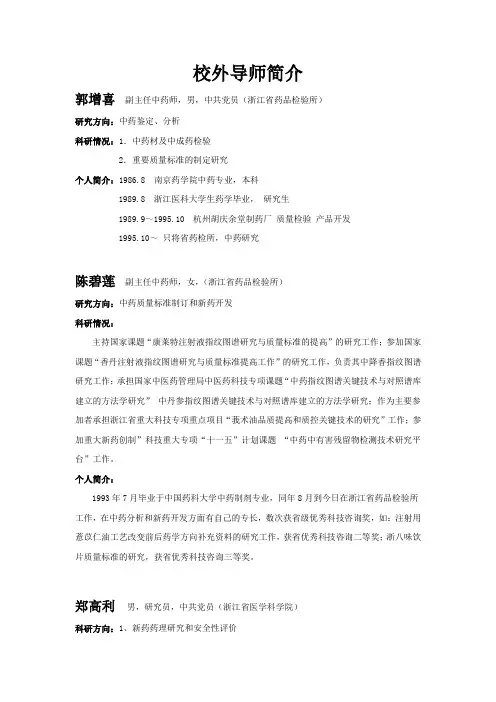

校外导师简介郭增喜副主任中药师,男,中共党员(浙江省药品检验所)研究方向:中药鉴定、分析科研情况:1.中药材及中成药检验2.重要质量标准的制定研究个人简介:1986.8 南京药学院中药专业,本科1989.8 浙江医科大学生药学毕业,研究生1989.9~1995.10 杭州胡庆余堂制药厂质量检验产品开发1995.10~只将省药检所,中药研究陈碧莲副主任中药师,女,(浙江省药品检验所)研究方向:中药质量标准制订和新药开发科研情况:主持国家课题“康莱特注射液指纹图谱研究与质量标准的提高”的研究工作;参加国家课题“香丹注射液指纹图谱研究与质量标准提高工作”的研究工作,负责其中降香指纹图谱研究工作;承担国家中医药管理局中医药科技专项课题“中药指纹图谱关键技术与对照谱库建立的方法学研究”中丹参指纹图谱关键技术与对照谱库建立的方法学研究;作为主要参加者承担浙江省重大科技专项重点项目“莪术油品质提高和质控关键技术的研究”工作;参加重大新药创制”科技重大专项“十一五”计划课题“中药中有害残留物检测技术研究平台”工作。

个人简介:1993年7月毕业于中国药科大学中药制剂专业,同年8月到今日在浙江省药品检验所工作,在中药分析和新药开发方面有自己的专长,数次获省级优秀科技咨询奖,如:注射用薏苡仁油工艺改变前后药学方向补充资料的研究工作,获省优秀科技咨询二等奖;浙八味饮片质量标准的研究,获省优秀科技咨询三等奖。

郑高利男,研究员,中共党员(浙江省医学科学院)科研方向:1、新药药理研究和安全性评价2、骨代谢相关药理研究3、寡肽生物功能研究科研情况:省科技厅科研院所研究开发专项重大项目、活性多肽OGP鼻腔给药系统研制及抗骨质疏松作用评价、省科技厅科研院所研究开发专项重大项目、深海鱼皮寡肽的制备及生物功能研究个人简介:1987年上海医科大学药学院药理专业本科毕业,1997年浙江医科大学营养生化硕士,2002年浙江大学生物医学工程博士。

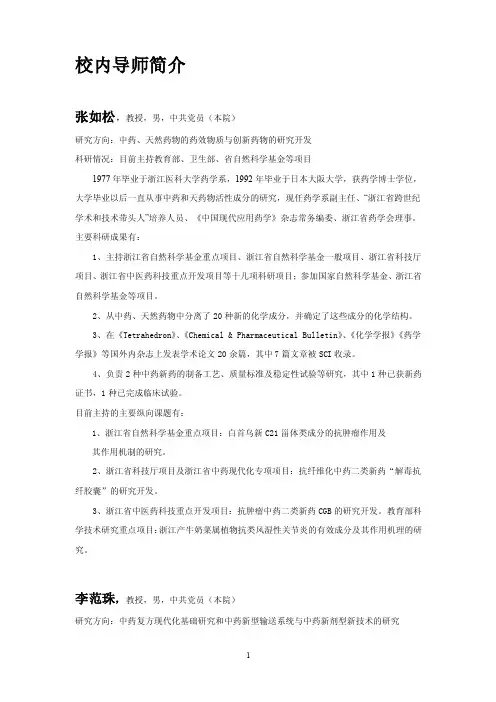

校内导师简介张如松,教授,男,中共党员(本院)研究方向:中药、天然药物的药效物质与创新药物的研究开发科研情况:目前主持教育部、卫生部、省自然科学基金等项目1977年毕业于浙江医科大学药学系,1992年毕业于日本大阪大学,获药学博士学位,大学毕业以后一直从事中药和天药物活性成分的研究,现任药学系副主任、“浙江省跨世纪学术和技术带头人”培养人员、《中国现代应用药学》杂志常务编委、浙江省药学会理事。

主要科研成果有:1、主持浙江省自然科学基金重点项目、浙江省自然科学基金一般项目、浙江省科技厅项目、浙江省中医药科技重点开发项目等十几项科研项目;参加国家自然科学基金、浙江省自然科学基金等项目。

2、从中药、天然药物中分离了20种新的化学成分,并确定了这些成分的化学结构。

3、在《Tetrahedron》、《Chemical & Pharmaceutical Bulletin》、《化学学报》《药学学报》等国外内杂志上发表学术论文20余篇,其中7篇文章被SCI收录。

4、负责2种中药新药的制备工艺、质量标准及稳定性试验等研究,其中1种已获新药证书,1种已完成临床试验。

目前主持的主要纵向课题有:1、浙江省自然科学基金重点项目:白首乌新C21甾体类成分的抗肿瘤作用及其作用机制的研究。

2、浙江省科技厅项目及浙江省中药现代化专项项目:抗纤维化中药二类新药“解毒抗纤胶囊”的研究开发。

3、浙江省中医药科技重点开发项目:抗肿瘤中药二类新药CGB的研究开发。

教育部科学技术研究重点项目:浙江产牛奶菜属植物抗类风湿性关节炎的有效成分及其作用机理的研究。

李范珠,教授,男,中共党员(本院)研究方向:中药复方现代化基础研究和中药新型输送系统与中药新剂型新技术的研究科研情况:主持国家自然科学基金重大研究计划(90409012)及面上项目(30371781)各1项、国家“九五”攻关课题(编号96-906-10-01)1项,以及教育部重点项目、浙江省自然科学基金项目等多项科研项目。

校内导师简介李范珠教授,男,中共党员(本院)研究方向:药物靶向给药系统研究,药物新剂型与新技术研究和中药复方药效物质基础与质量控制评价。

科研情况:主持国家自然科学基金3项:重大研究计划(90409012);面上项目(30371781;30772793)、参与5项;主持国家教育部博士点基金1项,浙江省自然科学基金杰出青年团队1项;国家“九五”攻关课题(编号96-906-10-01)1项、浙江省中医药管理局项目1项、省教学改革课题1项等多项科研项目;发表SCI论文8篇,在国内核心期刊发表论文60余篇;主编著作2部,参编著作8部;申报专利5项;获新药证书3项。

个人简介:李范珠,男,1964年出生,浙江中医药大学药学院院长,中共党员,博士,教授,博士生导师,现任国家中医药管理局中药制剂学科带头人,国家中管局三级重点实验室主任,浙江省首批卫生高层次创新人才培养对象,浙江省自然科学基金(杰出青年团队项目)资助对象。

浙江省精品课程——《中药药剂学》负责人,《药剂学》主编(普通高等教育国家级规划教材),《药物制粒技术》主编,《中药药剂学》副主编(高等中医药类规划教材),《中国药学杂志》、《中国中药杂志》等国内6种核心期刊编委,《Int J Pharm》、《Pharm Res》、《Acta Pharmacol Sin》、《Urology》、《Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis》评审专家。

兼任国家SFDA 中药新药审评专家,国家教育部科技成果评审专家,国家自然科学基金委员会生命科学部项目同行评议专家,国家科技部评审专家,世界中医药学会联合会第一、二届中药药剂专业委员会常务理事等职务。

曾获浙江省优秀归国人员荣誉称号,浙江省科学技术进步二等奖和国家教学成果二等奖等奖项。

梁泽华副教授,女,中共党员(本院)研究方向:中药炮制工艺改良及质量标准研究科研情况:主持省中管局、省教育厅、省中药现代化等多项课题,在《中国现代应用药学》、《医药导报》、《中医药管理》等杂志发表论文。

浙江中医药大学中医硕士专业学位(中医住院医师)研究生培养方案为进一步规范中医硕士专业学位研究生的培养,提高培养质量,根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》,《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》,《教育部 卫生部关于实施卓越医生教育培养计划的意见》,《教育部等六部门关于医教协同深化临床医学人才培养改革的意见》和《中医专业学位设置方案》精神,结合国家中医住院医师规范化培训制度的建立,实行中医硕士专业学位研究生培养与中医住院医师规范化培训的并轨培养,结合本校的具体情况特修订本培养方案。

一、实施对象学校全日制中医学(含中西医结合临床)硕士专业学位研究生。

(招生对象应为符合中医医师资格考试报考条件规定的专业要求的应届或往届本科毕业生。

对于已经获得住院医师规范化培训合格证书人员原则上不得报考中医硕士专业学位研究生。

二、培养目标1.坚持邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,热爱祖国,拥护中国共产党,遵守国家法律法规,贯彻执行党的卫生工作方针。

具有较强的职业责任感、良好的职业道德和人际沟通能力。

尊重病人的合法权益。

热爱中医药事业,全心全意为人民健康服务,能积极为社会主义现代化建设事业服务。

2.为各级医疗机构培养具有良好的人文素养、扎实的中医医学理论、专业知识和临床技能,掌握必要的现代诊疗技术,具有较强的传承学习能力以及临床分析和思维能力,熟悉本学科国内外临床发展动态,能独立承担本学科常见疾病诊治工作的中医临床医师。

3.具有较熟练阅读本专业外文资料的能力和较好的外语交流能力。

4.能结合临床实际,学习并掌握临床科学研究的基本方法,具有较强的创新精神以及一定的临床科研能力和论文撰写能力,并具有一定临床教学工作能力。

5.具有健康的体魄和良好的心理素质。

三、学习年限中医硕士专业学位(中医住院医师)研究生(以下简称中医规培硕士)学制一般为3年,如有特殊情况可以申请延长修学年限,延期期限为1年。

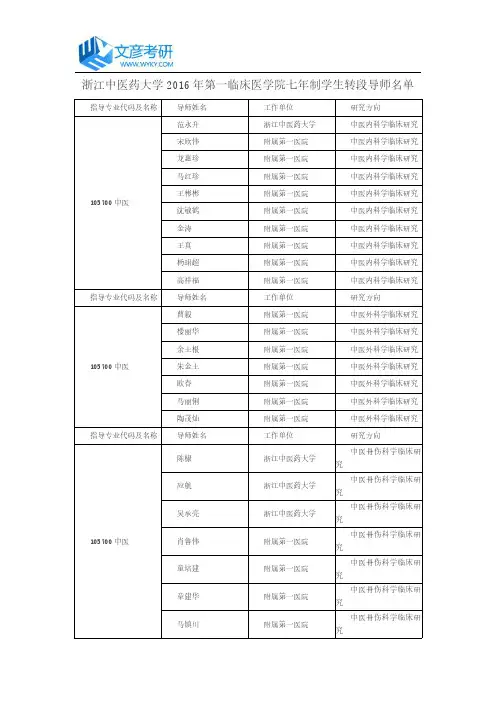

浙江中医药大学2017年第二临床医学院七年制招生导师名单姓名工作单位研究方向蔡宛如浙江省新华医院中西医结合呼吸病临床姚庆华浙江省肿瘤医院中西医结合肿瘤研究刘云霞杭州市第三人民医院中西医结合肿瘤疾病研究包剑锋杭州市西溪医院中西医结合肿瘤疾病研究过建春杭州市西溪医院中西医结合消化疾病研究喻剑华杭州市西溪医院感染性疾病(艾滋病)中西医结合诊治及研究柴可群浙江省立同德医院中西医结合临床(肿瘤)李涯松浙江省人民医院中西医结合风湿免疫疾病研究王新昌浙江省新华医院中医药防治风湿免疫疾病的研究黄继勇浙江省新华医院各类关节炎、风湿病的临床治疗李亚平浙江省立同德医院呼吸系疾病的临床研究茹清静浙江省新华医院中西医结合防治慢性肝病傅华洲杭州市第一人民医院中医药防治风湿免疫疾病、肿瘤疾病的研究张爱琴浙江省肿瘤医院中医药治疗肿瘤的研究吴国琳浙医一院中医药治疗风湿免疫病的临床和实验研究毕大卫萧山第一人民医院骨与关节损伤许超浙江省新华医院中西医结合治疗创伤疾患1.中医药对骨关节疾病研究2.中医药对骨代谢疾史晓林浙江省新华医院病研究吴连国浙江省新华医院中西医结合防治骨关节病研究心脑血管病的中医治疗和脑卒中的中西医结合康复冯玲绍兴市人民医院的临床研究汪芳俊杭州市红十字会医院推拿治疗脊柱和软组织损伤桑杲浙江省立同德医院小儿肺系疾病研究、中医小儿脾胃病研究吕雯浙江省立同德医院中医药防治妇科疑难病相关临床研究冯正权浙江省立同德医院中医药防治肿瘤疾病的研究叶平浙江省立同德医院中医药防治生殖免疫疾病相关临床研究丁彩飞杭州市红十字会医院中医药防治生殖免疫疾病相关临床研究邵征洋杭州市红十字会医院小儿肺系疾病研究、中医小儿脾胃病研究文章来源:文彦考研。

• •骨碎补在骨重建中作用的研究进展范佳俊陈烽高威陈哲*骨碎补为槲蕨科槲蕨属植物的干燥根茎,味苦,性温,归 肝、肾经,具有补肾强骨、续伤止痛、活血散瘀的功效。

自古在中医广泛用于治疗跌扑闪挫、筋骨折伤、骨质缺损、牙 齿松动等症。

骨骼作为动态的活性组织,通过持续旧骨吸收 和新骨形成修复损伤、维持自身完整的生理结构及骨量平衡 的过程称为骨重建。

现代中医研究及西医临床研究已经证明 骨碎补在骨质疏松及骨折愈合中促骨形成的骨重建作用。

柚 皮苷是骨碎补的主要活性成分[1],是经提炼、纯化得到的一 种单体物质。

其传承骨碎补的药用价值,在西医基础研究中 展现出在骨缺损修复重建方面的潜力。

1中医研究现状从《黄帝内经》的“肾主骨”之说,到《素问》指出的 “肾之和骨也,主骨生髓,在体为骨。

肾者,精之所处,其 充在骨”。

中医学历来认为“肾藏精,主骨生髓,滋养骨骼,骨的生成需要肾气推动、肾精滋养”。

骨碎补属于补肾强骨、益精补髓的中药,《本草新编》曰“人骨,用之以补接伤碎最 神”。

马晓飞等[2]对97例患者应用以骨碎补为君药的活血益 骨汤进行脊柱骨折术后促骨折愈合的治疗,实验组患者在缓 解术后骨折部位疼痛及骨折愈合方面的有效率较对照组提高 15%。

王宝峰M对93例患者应用以骨碎补为君药的健骨益 肾方,对脊柱骨折行手术加药物的联合治疗,健骨益肾方可 显著提升患者血清骨钙素、碱性磷酸酶水平,改善视觉模拟 评分(VAS)及Oswestry功能障碍指数(ODI评分),促进骨 折愈合。

关一等141报道椎弓根螺钉内固定联合加味复元活血 汤治疗胸腰椎骨折,患者住院时间更少、骨折愈合时间明显 缩短,术后随访显示远期疗效可靠、持久、安全。

陈勅等使用强骨饮对120例股骨粗隆间骨折术后患者进行骨重建治 疗,随访显示实验组患者对侧股骨粗隆再发骨折发生率明显 下降,有效降低骨折风险。

骨质疏松症在中医属“骨瘘”范畴。

《临证指南医案•瘘》指出:“肾藏精,精生血,血虚则筋骨失养”。