吸附热力学吸附及吸附过程汇总

- 格式:ppt

- 大小:3.70 MB

- 文档页数:57

吸附技术知识点总结一、概述吸附技术是一种物理或化学过程,通过在固体表面或孔隙中吸附气体、液体或溶质来分离或提纯物质的方法。

吸附技术具有高效、节能、环保、易操作、低成本等优点,在化工、环保、能源、医药等领域得到了广泛应用。

吸附技术可分为气体吸附和液体吸附两种类型,其中气体吸附主要用于气体分离和净化,液体吸附主要用于溶剂回收和废水处理。

二、吸附过程的基本原理吸附过程是指物质在固体表面或孔隙中附着的过程,其基本原理可归结为几种主要机制:1. 物理吸附:也称范德华吸附,是指气体或液体分子在固体表面附着的一种物理现象。

其特点是吸附力弱,吸附物质易脱附。

物理吸附是一种可逆过程,通常在低温和高真空条件下发生。

2. 化学吸附:指气体或液体分子在固体表面形成化学键而附着的过程。

其特点是吸附力强,吸附物质难脱附。

化学吸附是一种不可逆过程,通常发生在较高温度和压力条件下。

3. 吸附热力学:吸附过程的热力学基础是吉布斯自由能的变化,吸附热力学理论可用于描述物质在固体表面或孔隙中的吸附行为,包括吸附等温线、吸附等压线等。

4. 吸附动力学:吸附过程的动力学基础是质量传递、传质速率、平衡时间等,用于描述物质在固体表面或孔隙中的吸附速率和平衡时间等动态过程。

三、气体吸附技术气体吸附技术是指利用固体吸附剂吸附气体分子的方法,常用于气体分离和净化领域。

1. 吸附剂的选择:气体吸附剂通常为多孔性固体,如活性炭、分子筛、铝土矿、氧化铝、硅胶等。

根据吸附剂的孔径、比表面积、孔隙分布等特性选择适合的吸附剂。

2. 吸附分离:气体吸附分离常用于分离气体混合物,如氧气/氮气、二氧化碳/甲烷等。

通常利用吸附剂在一定温度、压力下对气体混合物进行吸附分离,根据各气体在吸附剂上的吸附力差异实现气体分离。

3. 吸附净化:气体吸附净化常用于去除气体中的有害成分,如有机物、硫化物、氮氧化物等。

通常利用吸附剂对气体中的有害成分进行吸附,实现气体净化和净化剂再生。

吸附热力学吸附及吸附过程汇总吸附等温线可以分为不同的类型,例如等温吸附线和等温解吸线。

等温吸附线描述了吸附剂上的吸附量随着吸附物质浓度的增加而增加的过程,而等温解吸线描述了吸附剂上的吸附物质随着温度的升高而解吸的过程。

吸附热力学中还有一个重要的参数是吸附热,即物质在吸附过程中吸放热量。

吸附热可以通过测定吸附过程中的温度变化来计算。

当吸附过程是一个放热过程时,吸附热为负,表示吸附过程是一个自发的过程;当吸附过程是一个吸热过程时,吸附热为正,表示吸附过程需要外界能量的输入。

吸附热力学还研究了吸附过程中的一些热力学参数,例如吸附能、吸附位能和吸附位移。

吸附能是吸附物质与吸附剂之间相互作用的能量,可以通过计算吸附物质的吸附热和吸附剂的吸附热来获得。

吸附位能是吸附过程中吸附物质在吸附位点上的能量,可以通过计算吸附物质的势能和吸附位点的势能来获得。

吸附位移是吸附物质在吸附过程中从初始位置移动到吸附位点的位移,可以通过计算吸附物质在吸附过程中的能量变化和位点的势能来获得。

吸附热力学还研究了吸附过程的一些动力学参数,例如吸附速率和吸附动力学常数。

吸附速率是吸附过程中吸附物质从溶液或气相中向吸附剂表面扩散的速率,可以通过测定吸附物质在吸附剂上的吸附量随时间的变化来获得。

吸附动力学常数描述了吸附速率与吸附物质浓度之间的关系。

总之,吸附热力学研究的是物质在固体表面上的吸附过程及其热力学特性。

通过研究吸附平衡、吸附热、吸附能、吸附位能、吸附位移、吸附速率和吸附动力学常数等参数,可以深入了解吸附过程的机理及其应用。

吸附热力学在环境科学中可以用于处理废水、废气等的吸附去除,在材料科学中可以用于合成和优化吸附材料的性能,在化学工程中可以用于吸附过程的优化和设计等方面有广泛的应用前景。

最新吸附动力学和热力学各模型公式及特点资料吸附动力学和热力学是研究吸附过程的重要领域,关注吸附剂-吸附质系统之间的物质传递和能量传递。

本文将介绍最新的吸附动力学和热力学各模型公式及其特点。

一、吸附动力学模型吸附动力学模型用于描述吸附过程中吸附剂与吸附质之间物质传递的速率。

下面列举几种常见的吸附动力学模型。

1.线性吸附动力学模型(LDF)线性吸附动力学模型假设吸附速率与吸附剂和吸附质的浓度成正比。

其数学表达式为:Q(t)=k·C(t)其中,Q(t)是时间t内吸附质在吸附剂上的吸附量,k是吸附速率常数,C(t)是时间t内吸附质的浓度。

LDF模型的特点是简单直观,适用于低浓度吸附过程。

2.瞬态吸附动力学模型(TDF)瞬态吸附动力学模型考虑了吸附速率与时间变化的关系。

常见的TDF 模型有多项式、指数和幂函数模型。

其中,多项式模型基于多项式函数拟合吸附数据,指数模型假设吸附速率与时间的指数函数相关,幂函数模型假设吸附速率与时间的幂函数相关。

这些模型的特点是灵活性强,适用于各种吸附过程。

3.准二级吸附动力学模型(PAC)准二级吸附动力学模型是一种常用的描述吸附过程的模型。

该模型考虑了表面吸附位点的饱和效应和解离效应。

准二级吸附动力学模型的数学表达式为:Q(t)=(k·C₀)/(1+k'·C₀·t)其中,Q(t)是时间t内吸附质在吸附剂上的吸附量,C₀是初始浓度,k和k'是吸附速率常数。

PAC模型的特点是与实际吸附过程拟合效果较好。

二、吸附热力学模型吸附热力学模型用于描述吸附过程中吸附剂和吸附质之间能量传递的情况。

下面介绍几种常见的吸附热力学模型。

1. Langmuir吸附热力学模型Langmuir吸附热力学模型是最简单的吸附热力学模型之一,假设吸附位点只能容纳一层吸附质。

其数学表达式为:θ=K·C/(1+K·C)其中,θ是吸附度,K是平衡常数,C是吸附质浓度。

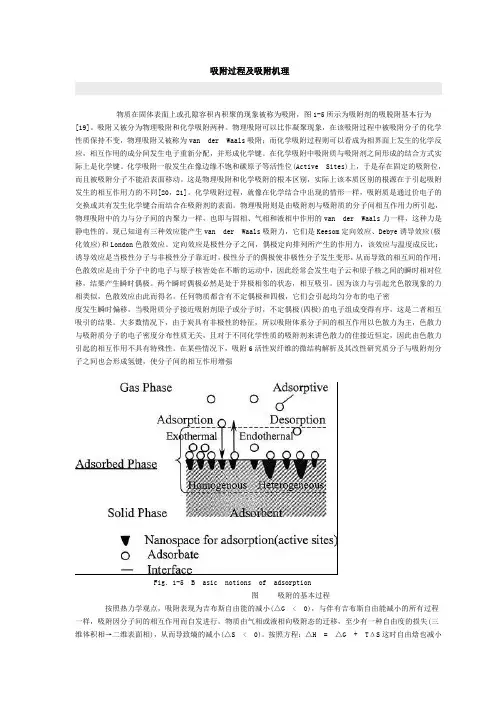

吸附过程及吸附机理物质在固体表面上或孔隙容积内积聚的现象被称为吸附,图1-5所示为吸附剂的吸脱附基本行为[19]。

吸附又被分为物理吸附和化学吸附两种。

物理吸附可以比作凝聚现象,在该吸附过程中被吸附分子的化学性质保持不变,物理吸附又被称为van der Waals吸附;而化学吸附过程则可以看成为相界面上发生的化学反应,相互作用的成分间发生电子重新分配,并形成化学键。

在化学吸附中吸附质与吸附剂之间形成的结合方式实际上是化学键。

化学吸附一般发生在像边缘不饱和碳原子等活性位(Active Sites)上,于是存在固定的吸附位,而且被吸附分子不能沿表面移动。

这是物理吸附和化学吸附的根本区别,实际上该本质区别的根源在于引起吸附发生的相互作用力的不同[20,21]。

化学吸附过程,就像在化学结合中出现的情形一样,吸附质是通过价电子的交换或共有发生化学键合而结合在吸附剂的表面。

物理吸附则是由吸附剂与吸附质的分子间相互作用力所引起,物理吸附中的力与分子间的内聚力一样,也即与固相、气相和液相中作用的van der Waals力一样,这种力是静电性的。

现已知道有三种效应能产生van der Waals吸附力,它们是Keesom定向效应、Debye诱导效应(极化效应)和London 色散效应。

定向效应是极性分子之间,偶极定向排列所产生的作用力,该效应与温度成反比;诱导效应是当极性分子与非极性分子靠近时,极性分子的偶极使非极性分子发生变形,从而导致的相互间的作用;色散效应是由于分子中的电子与原子核皆处在不断的运动中,因此经常会发生电子云和原子核之间的瞬时相对位移,结果产生瞬时偶极。

两个瞬时偶极必然是处于异极相邻的状态,相互吸引。

因为该力与引起光色散现象的力相类似,色散效应由此而得名。

任何物质都含有不定偶极和四极,它们会引起均匀分布的电子密度发生瞬时偏移,当吸附质分子接近吸附剂原子或分子时,不定偶极(四极)的电子组成变得有序,这是二者相互吸引的结果。

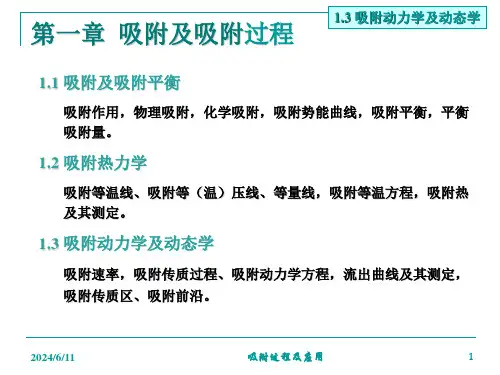

吸附热力学吸附及吸附过程吸附平衡是指在一定条件下,吸附系统达到吸附和解吸的动态平衡。

吸附平衡的研究主要通过吸附等温线和吸附等值线进行。

吸附等温线是在一定温度下,观察吸附剂对吸附物的吸附量与吸附物浓度之间的关系。

吸附等值线是在一定吸附物浓度下,当吸附剂对吸附物的吸附量达到平衡时,观察不同温度下吸附剂的吸附量变化。

吸附等温线和等值线通常呈现出等温吸附量随浓度的递增趋势和温度升高,吸附量降低的趋势。

吸附平衡研究的结果能够通过Langmuir和Freundlich等气体和溶液吸附模型来描述。

Langmuir模型假设吸附位点是均匀分布,吸附量与吸附物浓度之间符合单分子层吸附。

通过该模型可以得出吸附平衡方程和吸附平衡常数,并且吸附消除抑制的解释也得到了解释。

Freundlich模型则假设吸附位点是非均匀分布,吸附量与吸附物浓度之间是多分子层吸附。

通过这个模型可以推测吸附剂表面的活性位点的多少和是否均匀分布。

吸附过程是指在吸附平衡条件下,吸附剂对吸附物的吸附和解吸过程。

吸附过程的研究主要通过速率方程和动力学模型进行。

速率方程可以用来描述吸附量与时间的变化关系。

常用的速率方程有一级速率方程、二级速率方程和准二级速率方程。

一级速率方程假设吸附率与吸附剂表面上的可用吸附位点数成正比,二级速率方程假设吸附率与吸附剂表面上的吸附物浓度平方成正比,准二级速率方程结合了一级和二级速率方程的特点。

动力学模型可以用来解释吸附速率方程背后的物理机制。

常用的动力学模型有扩散控制模型、化学反应控制模型和两者的组合模型。

扩散控制模型假设吸附过程中的限速因素是物质在吸附剂内的扩散过程。

化学反应控制模型假设吸附过程中的限速因素是吸附剂表面上吸附物和吸附剂之间的化学反应。

两者的组合模型则假设吸附是扩散过程和化学反应过程的综合结果,通过计算不同因素对吸附速率的影响,解释吸附过程。

总之,吸附热力学研究物质吸附现象的平衡和过程,可以帮助我们理解和优化吸附过程,解释吸附机制,并且对吸附技术的应用具有重要意义。

吸附过程及吸附机理物质在固体表面上或孔隙容积内积聚的现象被称为吸附,图1-5所示为吸附剂的吸脱附基本行为[19]。

吸附又被分为物理吸附和化学吸附两种。

物理吸附可以比作凝聚现象,在该吸附过程中被吸附分子的化学性质保持不变,物理吸附又被称为van der Waals吸附;而化学吸附过程则可以看成为相界面上发生的化学反应,相互作用的成分间发生电子重新分配,并形成化学键。

在化学吸附中吸附质与吸附剂之间形成的结合方式实际上是化学键。

化学吸附一般发生在像边缘不饱和碳原子等活性位(Active Sites)上,于是存在固定的吸附位,而且被吸附分子不能沿表面移动。

这是物理吸附和化学吸附的根本区别,实际上该本质区别的根源在于引起吸附发生的相互作用力的不同[20,21]。

化学吸附过程,就像在化学结合中出现的情形一样,吸附质是通过价电子的交换或共有发生化学键合而结合在吸附剂的表面。

物理吸附则是由吸附剂与吸附质的分子间相互作用力所引起,物理吸附中的力与分子间的内聚力一样,也即与固相、气相和液相中作用的van der Waals力一样,这种力是静电性的。

现已知道有三种效应能产生van der Waals吸附力,它们是Keesom定向效应、Debye诱导效应(极化效应)和London色散效应。

定向效应是极性分子之间,偶极定向排列所产生的作用力,该效应与温度成反比;诱导效应是当极性分子与非极性分子靠近时,极性分子的偶极使非极性分子发生变形,从而导致的相互间的作用;色散效应是由于分子中的电子与原子核皆处在不断的运动中,因此经常会发生电子云和原子核之间的瞬时相对位移,结果产生瞬时偶极。

两个瞬时偶极必然是处于异极相邻的状态,相互吸引。

因为该力与引起光色散现象的力相类似,色散效应由此而得名。

任何物质都含有不定偶极和四极,它们会引起均匀分布的电子密度发生瞬时偏移,当吸附质分子接近吸附剂原子或分子时,不定偶极(四极)的电子组成变得有序,这是二者相互吸引的结果。

吸附热力学吸附及吸附过程吸附热力学是研究吸附现象及吸附过程的热力学性质的学科。

吸附指的是物质在固体表面或者界面上的吸附现象,包括化学吸附和物理吸附两种类型。

化学吸附是指吸附分子与吸附剂之间发生化学键的形成或者断裂的过程;而物理吸附是指吸附分子与吸附剂之间的相互引力作用导致吸附现象的发生。

吸附过程可以通过吸附等温线来描述。

吸附等温线是指在一定的温度下,将吸附剂与吸附相接触,观察吸附相中吸附物质的浓度变化。

根据吸附剂与吸附分子相互作用的强弱,吸附等温线通常可以分为几种类型:Langmuir型、Freundlich型和Brunauer-Emmett-Teller(BET)型。

Langmuir等温线是描述化学吸附和物理吸附都适用的一种理论模型。

该模型假设吸附剂表面上只有一种吸附位,吸附分子在吸附位上以单分子层的形式吸附,且吸附物质间相互作用之间无关。

Langmuir等温线的数学表达式为:θ=(KpC)/(1+KpC)其中,θ表示吸附物质的覆盖度,Kp表示Langmuir吸附常数,C表示吸附相中吸附物质的浓度。

该等温线呈现出一个S型曲线,当吸附剂表面上的吸附位全部被占满时,覆盖度趋于1Freundlich等温线是描述物理吸附的一种经验模型。

该模型假设吸附分子在吸附剂表面上以多层吸附形式存在,且各层内吸附作用相互独立。

Freundlich等温线的数学表达式为:θ/C=Kp*C^(1/n)其中,θ表示吸附物质的覆盖度,Kp和n分别为Freundlich等温线常数,C表示吸附相中吸附物质的浓度。

该等温线呈现出一个凹曲线,随着浓度的增加,曲线逐渐趋近于直线。

BET等温线是描述化学吸附和物理吸附都适用的一种理论模型。

该模型假设在吸附剂表面形成了多个层的吸附,并且各层之间的化学吸附力是相等的。

BET等温线的数学表达式为:P/(P0-P)=(C1/Cv)*(1-θ)其中,P表示吸附相中吸附物质的压力,P0表示饱和蒸汽压力,C1表示常数,Cv表示较高表面覆盖度时的吸附平衡常数,θ表示覆盖度。