秋水文言文知识整理

- 格式:doc

- 大小:19.50 KB

- 文档页数:3

《秋水》文言文知识点归纳一、掌握下列重点词语1、于是焉河伯欣然自喜(欣然:乐滋滋的)2、以天下之美尽在已(美:美景)3、至于北海。

(北海:北方的大海)4、于是焉河伯旋其面目(旋:掉转)5、望洋而若有叹曰(望洋:仰视的样子)6、今我睹子之难穷也(穷:尽)7、吾非至于子之门,则殆矣。

(殆:危险)二、通假字1、泾流之大,两涘渚崖之间,不辩牛马(泾:径,直流的水波;辩:辨,清楚)三、古今异义1、于是:于是焉河伯欣然自喜(古义:在这时候。

今义:表承接的连词。

)2、面目:于是焉河伯旋其面目(古义:面部。

今义:面貌)3、大方:吾长见笑于大方之家(古义:修养很高、见识很广。

今义:言行举止得体庄重)四、词类活用1、时:秋水时至(名作状,在这个时候)2、东:顺流而东行;东面而视之(名作状,向东)3、少:且夫我尝闻少仲尼之闻(形作动,小看)4、轻:而轻伯夷之义者(形作动,轻视)五、句式1、以为莫己若者(宾语前置)2、以为莫己若者,我之谓也。

(宾语前置)3、吾长见笑于大方之家(被动句)六、难句翻译1、吾长见笑于大方之家译:我将长久地被见识广的人取笑。

2、吾非至于子之门,则殆矣。

译:我要不是到达你的门前,就危险了。

作家作品庄子(约公元前369~公元前286),名周,字子休,战国时宋国蒙(今河南商丘东北)人,我国古代著名的思想家(哲学家)、文学家。

道家学派的代表人物之一。

庄子生活在一个社会矛盾极其尖锐的时代,做过漆园吏。

他不满现实,不与统治阶级合作,据传楚王曾以千金相邀为相,被其拒绝。

思想:唯心主义。

正面夸大事物的相对性,否认客观事物之间的差别。

政治主张:无为而治。

生活态度:顺应自然。

庄子对后人的影响主要是《庄子》一书。

他继承并发展了老子的思想,后世并称二者为老庄。

《庄子》具有很高的文学价值。

其文汪洋恣肆,想象丰富,气势壮阔。

《庄子》共33篇,分内篇、外篇、杂篇。

内篇7篇为庄子所作,外篇15篇和杂篇11篇一般认为是其门人和后学者的伪作。

《秋水》知识点梳理《秋水》是《庄子·外篇》中的一篇著名散文,以其深刻的哲理和生动的寓言故事而备受关注。

下面我们来对这篇文章的知识点进行详细梳理。

一、文学常识1、作者庄子庄子,名周,战国时期宋国蒙人。

他是道家学派的代表人物之一,与老子并称“老庄”。

庄子的思想主张“无为而治”,追求精神上的自由和超脱。

他的作品文笔汪洋恣肆,想象丰富奇特,具有很高的文学价值。

2、作品特色《庄子》一书分内篇、外篇和杂篇。

《秋水》出自外篇。

庄子善于运用寓言故事来表达自己的思想,文章往往充满了奇幻的想象和深刻的哲理,富有浪漫主义色彩。

二、重点字词1、实词(1)泾流之大泾:同“径”,径直。

(2)两涘渚崖之间涘:水边。

渚:水中的小块陆地。

(3)不辩牛马辩:同“辨”,分辨,辨别。

(4)于是焉河伯始旋其面目旋:掉转。

(5)望洋向若而叹曰望洋:抬头仰视的样子。

(6)以为莫己若者莫:没有谁。

若:比得上。

(7)吾非至于子之门则殆矣殆:危险。

(8)笃于时也笃:束缚,限制。

(9)曲士不可以语于道者曲士:乡曲之士,指见识浅陋的人。

2、虚词(1)以天下之美为尽在己以:认为。

(2)而轻伯夷之义者而:并且,表并列。

(3)始吾弗信始:开始。

(4)今我睹子之难穷也之:助词,用在主谓之间,取消句子独立性。

3、通假字(1)不辩牛马辩:同“辨”,分辨,辨别。

(2)拘于虚也虚:同“墟”,所居之处。

(3)人卒九州卒:同“萃”,聚集。

4、古今异义(1)百川灌河河:古义指黄河;今义指泛指河流。

(2)至于北海至于:古义是到了;今义表示达到某种程度或另提一事。

(3)东面而视东面:古义指脸朝东;今义指东边。

5、词类活用(1)秋水时至时:名词作状语,按时。

(2)顺流而东行东:名词作状语,向东。

(3)且夫我尝闻少仲尼之闻少:形容词的意动用法,认为……少。

(4)轻伯夷之义轻:形容词的意动用法,认为……轻。

三、特殊句式1、判断句“我之谓也”,“……之谓也”表判断,意思是“说的就是我啊”。

《秋水》翻译.秋水时至,百川灌河,泾流之大,两涘渚崖之间,不辩牛马.时:名词作状语,按季节.至:到.百:众多.川:河流.灌:注入.河:古今异义.古义:特指黄河.今义:泛指河流.泾:同“径”,直.泾流:直流地水波.之:代词,这样.涘:水边,岸.渚:水中地小块陆地.崖:高地河岸.之:助词,地.辩:同“辨”,分辨,辨认.b5E2R。

秋天地雨水按季节来到了,众多地小河流地水都注入了黄河,直流地水是这样大,两岸和沙洲之间,都分辨不清是牛是马.p1Ean。

.于是焉河伯欣然自喜,以天下之美为尽在己.于是:古今异义.古义:在这时.今义:连词,表示后一事紧接着前一事,后一事往往是由前一事引起地.于:介词,在.是:代词,这(时).焉:语气词,表停顿,不译.河伯:传说地黄河之神.欣然:高兴地样子.然:形容词词尾,……地样子.以:认为,觉得.之:助词,地.美:形容词作名词,美景.为:是.尽:都,全部.DXDiT。

在这时候,河神乐滋滋地高兴起来,觉得天下地美景全都在自己这里..顺流而东行,至于北海,东面而视,不见水端.而:连词,表修饰.东:名词做状语,向东.行:走.至于:古今异义.古义:到.今义:表示另提一事.北海:北方地大海,指东海地北部.东面:面朝着东方.面:名词作动词,面向,面朝.而:连词,表修饰.端:尽头,边际.RTCrp。

(河伯)顺着河流向东走,到了北海,面朝着东方一看,看不到水地尽头..于是焉河伯始旋其面目,望洋向若而叹曰:“野语有之曰,‘闻道百,以为莫己若’者,我之谓也.于是:古今异义.古义:在这时候.今义:表示后一事紧接着前一事,后一事往往是由前一事引起地.焉:助词,无义.始:才.旋:旋转,掉转.其:代词,他.面目:古今异义.古义:指面部,脸.今义:指事物本来地样子.望洋向若:仰视着海神若.望洋:仰视地样子.若:海神名.而:连词,表修饰.叹:感叹.野语:俗语.之:代词,这样.闻道百:听到地道理很多.闻:听说,听到.道:道理.百:泛指多.以为:认为.莫己若:即“莫若己”,没有谁比得上自己.莫:没有谁.若:比得上.我之谓:即“谓我”,说我啊,说地就是我啊.之:宾语前置地标志.5PCzV。

一、【知识储备】1.字词积累秋水:秋天的洪水。

百川灌河:许多河流注入黄河。

灌,注入。

河,黄河。

不辩牛马:分辨不清牛和马。

辩,分辨,现在写作“辨”。

欣然:高兴的样子。

以天下之美为尽在己:认为天下盛美的东西全部都在自己身上。

己,自身。

东面而视:面向东观看。

面,面向,朝向。

视,看。

望洋:抬着仰望的样子。

野语:俗语,俗话。

莫己若:即“莫若己”,没有人能比得上自己。

少仲尼之间:认为孔子的学识少。

轻伯夷之义:认为伯夷的道义轻。

大方之家:得大道的人。

方,道。

2.作家作品⑴庄子,名周,战国时期著名思想家、文学家。

道家的代表人物之一。

庄周一生著书十余万言,书名《庄子》。

庄周的思想,是以老子为依归。

⑵《庄子》强调“全性保真”,舍弃任何世俗的知识和名誉地位,以追求与宇宙的抽象本质——“道”化为一体,从而达到绝对的和完美的精神自由。

《庄子》对现实有深刻的认识和尖锐的批判。

不同于其他人只是从统治者的残暴来看问题,作者还更为透彻地指出,一切社会的礼法制度、道德准则,本质上只是维护统治的工具。

⑶背景链接本篇是《秋水》的节选,篇名为文章篇首的二字,与文章中心没有关系。

⑷《庄子》名言1、吾生也有涯,而知也无涯。

(我们的生命是有限的,而知识却是无限的。

)2、名也者,相轧也;知也者,争之器。

二者凶器,非所以尽行也。

(名是相互倾轧的原因;智是相互斗争的手段。

两者是凶器,是不可以尽行的。

)3、天下有道,圣人成焉;天下无道,圣人生也。

(天下有道,圣人可以成就事业;天下无道,圣人只能保全生命。

)4、人生天地之间,若白驹过隙(白马跳过缝隙),忽然(一晃而过)而已。

二、【文本解读】一、谋篇立意:这篇文章以河神见海神为喻,说明个人的见识是有限的,大小都是相对的,告诫人们不能囿于己见而骄傲自大。

二、文章脉络课文可分两层。

第一层(开头至“以天下之美为尽在己”),写黄河的壮阔和河伯的骄傲自满。

第二层(“顺流而东行”至文末),写河伯见到大海后自叹弗如。

三、写作方法1、对比手法的运用。

秋水原文及注释翻译秋水原文及注释翻译秋水选自《庄子·外篇》,《秋水》篇。

小编整理的秋水原文及注释翻译,希望大家喜欢。

秋水【原文】秋水时至(1),百川灌河(2);泾流之大(3),两涘渚崖之间不辩牛马(4)。

于是焉河伯欣然自喜(5),以天下之美为尽在己(6)。

顺流而东行,至于北海,东面而视,不见水端。

于是焉河伯始旋其面目(7),望洋向若而叹曰(8):“野语有之曰(9),‘闻道百(10),以为莫己若’者(11),我之谓也。

且夫我尝闻少仲尼之闻而轻伯夷之义者(12),始吾弗信;今我睹子之难穷也,吾非至于子之门则殆矣,吾长见笑于大方之家(13)。

”北海若曰:“井鼃不可以语于海者(14),拘于虚也(15);夏虫不可以语于冰者,笃于时也(16);曲士不可以语于道者(17),束于教也。

今尔出于崖涘,观于大海,乃知尔丑(18),尔将可与语大理矣。

天下之水,莫大于海,万川归之,不知何时止而不盈(19);尾闾泄之(20),不知何时已而不虚;春秋不变,水旱不知。

此其过江河之流,不可为量数(21)。

而吾未尝以此自多者(22),自以比形于天地而受气于阴阳(23),吾在于天地之间,犹小石小木之在大山也。

方存乎见少,又奚以自多!计四海之在天地之间也,不似礨空之在大泽乎(24)?计中国之在海内(25),不似稊米之在大仓乎(26)?号物之数谓之万(27),人处一焉;人卒九州(28),谷食之所生,舟车之所通,人处一焉(29);此其比万物也,不似豪末之在于马体乎(30)?五帝之所连(31),三王之所争,仁人之所忧,任士之所劳(32),尽此矣!伯夷辞之以为名(33),仲尼语之以为博,此其自多也;不似尔向之自多于水乎(34)?”秋水【译文】秋天里山洪按照时令汹涌而至,众多大川的水流汇入黄河,河面宽阔波涛汹涌,两岸和水中沙洲之间连牛马都不能分辨。

于是河神欣然自喜,认为天下一切美好的东西全都聚集在自己这里。

河神顺着水流向东而去,来到北海边,面朝东边一望,看不见大海的尽头。

《秋水》文言文知识整理《秋水》文言文知识整理一、通假字1、泾流之大“泾”通“径”,直流。

2、不辩牛马。

“辩”通“辨”,分辨,辨认。

二、古今异义1、于就是焉河伯欣然而喜古义:在这时候。

今义:连词,表示后一事紧接着前一事,后一事往往就是由前一事引起得。

2、于就是焉河伯始旋其面目古义:脸。

今义:指事物本来得样子。

3、至于北海古义:到。

今义:表示另提一事。

4、吾长见笑于大方之家古义:修养很高、明白道理得人。

今义:慷慨,不吝啬。

5、百川灌河古义:特指黄河。

今义:泛指河流。

三、词类活用1、名词作动词(1)东面而视面向,面朝2、名作状(1)秋水时至按季节(2)顺流而东行向东3、形容词意动用法(1)且夫我尝闻少仲尼之闻认为、、、少,小瞧(2)而轻伯夷之义者认为、、、轻,轻视4、形容词作名词(1)以天下之美为尽在己美景四、一词多义1、见(1)我长见笑于大方之家表被动(2)东面而视,不见水端瞧见2、若(1)望洋向若而叹曰名词,海神名(2)以为莫己若动词,比得上3、始(1)于就是焉河伯始旋其面目才(2)始吾弗信开始4、闻(1)闻道百,以为莫己若动词,听说(2)且夫我尝闻少仲尼之闻而轻伯夷之义者名词,见闻,学识5、之(1)泾流之大代词,这样(2)我之谓也助词,宾语前置标志(3)仲尼之闻助词,得(4)两涘渚崖之间助词,得(5)以天下之美为尽在己助词,得(6)野语有之曰代词,这样(7)闻少仲尼之闻而轻伯夷之义者助词,得(8)今我睹子之难穷也助词,取独(9)吾非至于子之门则殆矣助词,得(10)吾长见笑于大方之家助词,得6、于(1)于就是焉河伯欣然自喜介词,在。

(2)吾长见笑于大方之家介词,被五、特殊句式1、被动句(1)吾长见笑于大方之家2、宾语前置句(1)我之谓也(“之”就是宾语前置得标志,即“我谓也”。

)(2)以为莫己若者(宾语“己”置于谓语动词“若”前面,即“莫若己”。

)(3)东面而视(宾语“东”置于谓语动词“面”前面,即“面东而视”。

秋水庄子赏析秋水庄子知识点梳理庄子的《秋水》是高中学习课程中的考察重点,今天为大家整理了此篇文言文的相关内容,希望能够帮助同学们更好的理解此篇文言文。

秋水庄子赏析一、通假字泾同径直泾流之大辩同辨辨识不辩牛马虚同墟所居之处拘于虚也大同太大的不似稊米之在大仓乎卒同萃聚集人卒九州豪同毫动物身上的细毛不似豪末之在于马体乎二、词性活用1.名作动面名作动,面向东面而视2.名作状时名作状,按时秋水时至东名作状,向东顺流而东行东名作状,向东东面而视3.形作动少形作意动,认为...少且夫我尝闻少仲尼之闻轻形作意动,认为...轻而轻伯夷之义者穷形作动,尽今我睹子之难穷也多形作意动,认为...多而吾未尝以此自多者少形作意动,认为...少方寸乎见少4.形作名美形作名,美景以天下之美为尽在己三.一词多义1.之结构助词,提宾标志我之谓也结构助词,的仲尼之闻代词,指天下伯夷辞之以为名2.于动词,到达吾非至于子之门介词,被吾长见笑于大方之家介词,比莫大于海介词,由于不似尔向之自多于水乎3.以动词,认为以天下之美为尽在己介词,凭借而吾未尝以此自多者连词,来伯夷辞之以为名4.为动词,认为以为莫己若'者介词,用不可为量数动词,取得伯夷辞之以为名5.若望洋向若而叹曰(海神名,名词)以为莫己若者(及、比得上,动词)6.闻闻道百/且夫吾尝闻(听到,动词)少仲尼之闻(学识,名词)7.始于是焉河伯始旋其面目(才,副词)始吾弗信(开始,名词)四、特殊句式1.判断句吾非至于子之门,则殆矣井蛙不可以语于海者,拘于虚也夏虫不可以语于冰者,笃于时也曲士不可以语于道者,束于教也2.省略句顺流而东行 (省略主语)东面而视 (省略主语)春秋不变,水旱不知 (省略主语)方存乎见少,又奚以自多 (省略主语) 3.被动句吾长见笑于大方之家方存乎见少拘于虚也笃于时也束于教也4.定语后置句闻道百5.宾语前置句以为莫己若'者宾语前置句我之谓也宾语前置句又奚以自多介词宾语前置句6.介词结构后置句今尔出于涯涘,观于大海天下之水,莫大于海自以比行于天地,而受气于阴阳五.古今异义1.至于北海:至于:古义,到了。

高一语文庄子《秋水》文言文的知识总结锦集十五篇篇1:高一语文庄子《秋水》文言文的知识总结高一语文庄子《秋水》文言文的知识总结一.通假字泾同径直泾流之大辩同辨辨识不辩牛马虚同墟所居之处拘于虚也大同太大的不似稊米之在大仓乎卒同萃聚集人卒九州豪同毫动物身上的细毛不似豪末之在于马体乎二.词性活用1.名作动面名作动,面向东面而视2.名作状时名作状,按时秋水时至东名作状,向东顺流而东行东名作状,向东东面而视3.形作动少形作意动,认为...少且夫我尝闻少仲尼之闻轻形作意动,认为...轻而轻伯夷之义者穷形作动,尽今我睹子之难穷也多形作意动,认为...多而吾未尝以此自多者少形作意动,认为...少方寸乎见少4.形作名美形作名,美景以天下之美为尽在己三.一词多义1.之结构助词,提宾标志我之谓也结构助词,的仲尼之闻代词,指天下伯夷辞之以为名2.于动词,到达吾非至于子之门介词,被吾长见笑于大方之家介词,比莫大于海介词,由于不似尔向之自多于水乎3.以动词,认为以天下之美为尽在己介词,凭借而吾未尝以此自多者连词,来伯夷辞之以为名4.为动词,认为以为莫己若'者介词,用不可为量数动词,取得伯夷辞之以为名5.若望洋向若而叹曰(海神名,名词) 以为莫己若者(及、比得上,动词) 6.闻闻道百/且夫吾尝闻(听到,动词) 少仲尼之闻(学识,名词)7.始于是焉河伯始旋其面目(才,副词) 始吾弗信(开始,名词)四.特殊句式1.判断句吾非至于子之门,则殆矣井蛙不可以语于海者,拘于虚也夏虫不可以语于冰者,笃于时也曲士不可以语于道者,束于教也2.省略句顺流而东行 (省略主语)东面而视 (省略主语)春秋不变,水旱不知 (省略主语)方存乎见少,又奚以自多 (省略主语) 3.被动句吾长见笑于大方之家方存乎见少拘于虚也笃于时也束于教也4.定语后置句闻道百5.宾语前置句以为莫己若'者宾语前置句我之谓也宾语前置句又奚以自多介词宾语前置句6.介词结构后置句今尔出于涯涘,观于大海天下之水,莫大于海自以比行于天地,而受气于阴阳五.古今异义1.至于北海:至于:古义,到了。

秋水知识点梳理《庄子·秋水》是《庄子》中的一篇著名篇章,它以河伯与北海若的对话为主要内容,蕴含着深刻的哲理和智慧。

以下是对《秋水》这篇文章的知识点梳理。

一、文学常识1、作者庄子庄子,名周,战国时期宋国蒙人。

他是道家学派的代表人物之一,与老子并称“老庄”。

庄子的思想强调自由、无为、顺应自然,他的文章想象丰富,富有浪漫主义色彩。

2、《庄子》《庄子》一书是庄子及其后学的著作总汇,现存 33 篇,包括内篇 7 篇、外篇 15 篇、杂篇 11 篇。

一般认为内篇是庄子本人所作,外篇和杂篇则是庄子后学所作。

二、重点字词1、通假字“不辩牛马”中的“辩”通“辨”,分辨、辨别。

2、古今异义(1)“至于北海” 古义:到了。

今义:表示达到某种程度或另提一事。

(2)“百川灌河” 古义:特指黄河。

今义:泛指河流。

3、一词多义(1)闻:①闻道百(听到)②少仲尼之闻(见闻、学识)(2)始:①始吾弗信(开始)②于是焉河伯始旋其面目(才)4、词类活用(1)秋水时至(时,名词作状语,按时节)(2)顺流而东行(东,名词作状语,向东)(3)东面而视(东,名词作动词,面向东)(4)少仲尼之闻,而轻伯夷之义(少、轻,意动用法,认为……少,认为……轻)三、重点句子翻译1、“闻道百,以为莫己若者,我之谓也。

”翻译:听到了上百条道理,便认为天下再没有谁能比得上自己的,说的就是我这样的人了。

2、“吾长见笑于大方之家。

”翻译:我将永远被懂得大道理的人耻笑。

四、文章主旨《秋水》通过河伯与北海若的对话,揭示了个人的见识是有限的,而天地是无限的,不能因为自己的一点成就而骄傲自满,应该保持谦虚的态度,不断地学习和探索。

同时,也表达了庄子对自然、人生和宇宙的思考,强调了顺应自然、无为而治的思想。

五、写作特色1、运用寓言故事文章以河伯与北海若的对话这一寓言故事来阐述道理,生动形象,富有感染力。

2、对比手法通过河伯在见到北海之前的自满与见到北海之后的自愧,以及河伯与北海若在见识和境界上的对比,突出了主题。

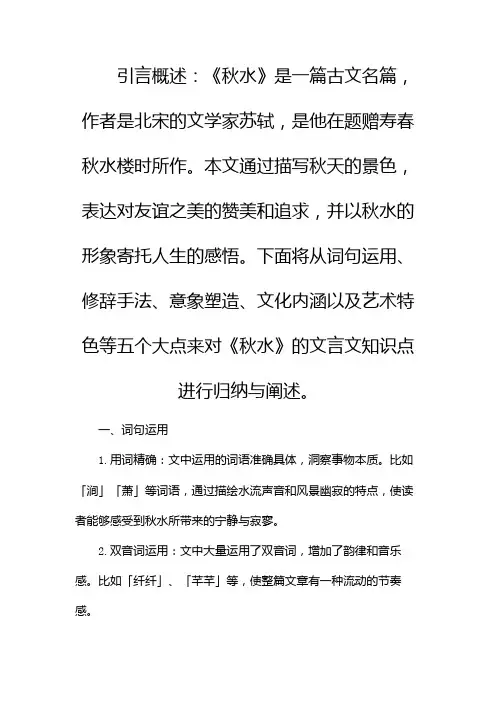

引言概述:《秋水》是一篇古文名篇,作者是北宋的文学家苏轼,是他在题赠寿春秋水楼时所作。

本文通过描写秋天的景色,表达对友谊之美的赞美和追求,并以秋水的形象寄托人生的感悟。

下面将从词句运用、修辞手法、意象塑造、文化内涵以及艺术特色等五个大点来对《秋水》的文言文知识点进行归纳与阐述。

一、词句运用1.用词精确:文中运用的词语准确具体,洞察事物本质。

比如「涧」「萧」等词语,通过描绘水流声音和风景幽寂的特点,使读者能够感受到秋水所带来的宁静与寂寥。

2.双音词运用:文中大量运用了双音词,增加了韵律和音乐感。

比如「纤纤」、「芊芊」等,使整篇文章有一种流动的节奏感。

二、修辞手法1.比喻:苏轼巧妙地运用了比喻手法,将秋水比喻为「窈窕淑女」,既形象地描绘出了秋水的婉约之美,又抒发了对友情的赞美之情。

2.排比:作者在文中多次运用了排比句式,如「微风过静水,光影皆已沉;匝路欹斜日,离人渐无心」等,通过呼应、对比等手法,使文章显得雄浑有力。

三、意象塑造1.水的意象:文章通过对秋水的描写,塑造了一种宁静、悠远的意象。

水作为秋天景色的一部分,不仅代表着季节的更迭,更寄托着人们内心的情感世界。

作者通过描写秋水,让读者感受到岁月沉淀后的宁静与深邃。

2.文化意象:文中出现了丰富的文化意象,如「渭城朝雨浥清明」、「宛转若为忧国忧」等。

这些意象具有深厚的历史背景和文化内涵,能够让读者感受到苏轼对国家、社会的思考和关切。

四、文化内涵1.友情与思乡:《秋水》中寄托了作者对友情和思乡的思考。

通过描写秋水的美景,表达了对友谊的珍视和追求,并抒发了对故乡的思念之情。

2.对人生的思考:《秋水》通过对秋水的描写,抒发了对人生离别、相聚、别离的感悟。

表达了作者对人生诸多变幻的态度,体现了对人生价值的思考和反思。

五、艺术特色1.感觉与意境的结合:《秋水》以优美的词语对景物进行描写,以丰富的想象力和哲学思考展现了诗人的独特艺术风格。

2.音韵与节奏的运用:《秋水》运用了丰富的音韵和节奏,在诗意之外还融入了音乐的韵律,使整篇文章读来如歌如诗。

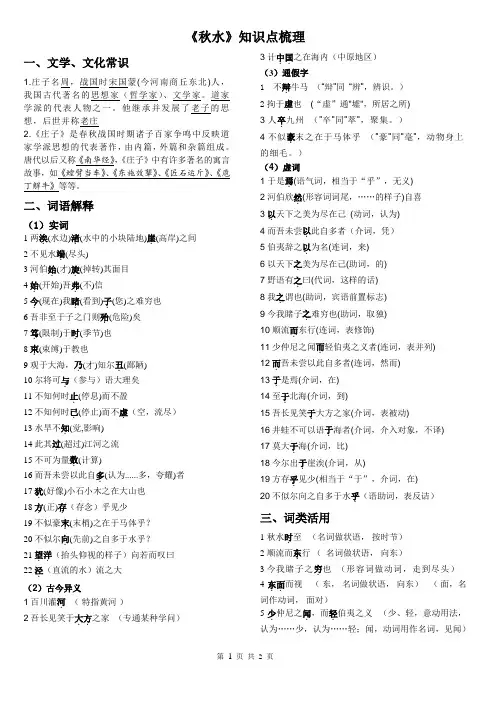

《秋水》知识点梳理一、文学、文化常识1.庄子名周,战国时宋国蒙(今河南商丘东北)人,我国古代著名的思想家(哲学家)、文学家。

道家学派的代表人物之一。

他继承并发展了老子的思想,后世并称老庄2.《庄子》是春秋战国时期诸子百家争鸣中反映道家学派思想的代表著作,由内篇,外篇和杂篇组成。

唐代以后又称《南华经》,《庄子》中有许多著名的寓言故事,如《螳臂当车》、《东施效颦》、《匠石运斤》、《庖丁解牛》等等。

二、词语解释(1)实词1两涘.(水边)渚.(水中的小块陆地)崖.(高岸)之间2不见水端.(尽头)3河伯始.(才)旋.(掉转)其面目4始.(开始)吾弗.(不)信5今.(现在)我睹.(看到)子.(您)之难穷也6吾非至于子之门则殆.(危险)矣7笃.(限制)于时.(季节)也8束.(束缚)于教也9观于大海,乃.(才)知尔丑.(鄙陋)10尔将可与.(参与)语大理矣11不知何时止.(停息)而不盈12不知何时已.(停止)而不虚.(空,流尽)13水旱不知.(觉,影响)14此其过.(超过)江河之流15不可为量数.(计算)16而吾未尝以此自多.(认为......多,夸耀)者17犹.(好像)小石小木之在大山也18方.(正)存.(存念)乎见少19不似豪末.(末梢)之在于马体乎?20不似尔向.(先前)之自多于水乎?21望洋..(抬头仰视的样子)向若而叹曰22泾.(直流的水)流之大(2)古今异义1百川灌河.(特指黄河)2吾长见笑于大方..之家(专通某种学问)3计中国..之在海内(中原地区)(3)通假字1不辩.牛马(“辩”同“辨”,辨识。

)2拘于虚.也(“虚”通"墟",所居之所)3人卒.九州(”卒”同”萃”,聚集。

)4不似豪.末之在于马体乎(”豪”同”毫”,动物身上的细毛。

)(4)虚词1于是焉.(语气词,相当于“乎”,无义)2河伯欣然.(形容词词尾,……的样子)自喜3以.天下之美为尽在己(动词,认为)4而吾未尝以.此自多者(介词,凭)5伯夷辞之以.为名(连词,来)6以天下之.美为尽在己(助词,的)7野语有之.曰(代词,这样的话)8我之.谓也(助词,宾语前置标志)9今我睹子之.难穷也(助词,取独)10顺流而.东行(连词,表修饰)11少仲尼之闻而.轻伯夷之义者(连词,表并列)12而.吾未尝以此自多者(连词,然而)13于.是焉(介词,在)14至于.北海(介词,到)15吾长见笑于.大方之家(介词,表被动)16井蛙不可以语于.海者(介词,介入对象,不译)17莫大于.海(介词,比)18今尔出于.崖涘(介词,从)19方存乎.见少(相当于“于”,介词,在)20不似尔向之自多于水乎.(语助词,表反诘)三、词类活用1秋水时.至(名词做状语,按时节)2顺流而东.行(名词做状语,向东)3今我睹子之穷.也(形容词做动词,走到尽头)4东面..而视(东,名词做状语,向东)(面,名词作动词,面对)5少.仲尼之闻.,而轻.伯夷之义(少、轻,意动用法,认为……少,认为……轻;闻,动词用作名词,见闻)6不可为量.数(名词做状语,用量器。

庄子《秋水》文言知识点归纳庄子《秋水》文言知识点归纳《秋水》文言知识点归纳一、通假字泾同径直泾流之大辩同辨辨识不辩牛马虚同墟所居之处拘于虚也大同太大的不似稊米之在大仓乎卒同萃聚集人卒九州豪同毫动物身上的细毛不似豪末之在于马体乎二、词性活用1.名作动面名作动,面向东面而视2.名作状时名作状,按时秋水时至东名作状,向东顺流而东行东名作状,向东东面而视3.形作动少形作意动,认为少方寸乎见少4.形作名美形作名,美景以天下之美为尽在己三.一词多义1.之结构助词,提宾标志我之谓也结构助词,的仲尼之闻代词,指天下伯夷辞之以为名2.于动词,到达吾非至于子之门介词,被吾长见笑于大方之家介词,比莫大于海介词,由于不似尔向之自多于水乎 3.以动词,认为以天下之美为尽在己介词,凭借而吾未尝以此自多者连词,来伯夷辞之以为名4.为动词,认为以为莫己若者介词,用不可为量数动词,取得伯夷辞之以为名5.若望洋向若而叹曰以为莫己若者6.闻闻道百/且夫吾尝闻少仲尼之闻7.始于是焉河伯始旋其面目始吾弗信四、特殊句式1.判断句吾非至于子之门,则殆矣井蛙不可以语于海者,拘于虚也夏虫不可以语于冰者,笃于时也曲士不可以语于道者,束于教也2.省略句顺流而东行东面而视春秋不变,水旱不知方存乎见少,又奚以自多3.被动句吾长见笑于大方之家方存乎见少拘于虚也笃于时也束于教也4.定语后置句闻道百5.宾语前置句以为莫己若者宾语前置句我之谓也宾语前置句又奚以自多介词宾语前置句6.介词结构后置句今尔出于涯涘,观于大海天下之水,莫大于海自以比行于天地,而受气于阴阳五.古今异义1.至于北海:至于:古义,到了。

今义,表示达到某种程度,或表示另提一事。

《秋水》翻译1.秋水时至,百川灌河,泾流之大,两涘渚崖之间,不辩牛马。

时:名词作状语,按季节。

至:到。

百:众多。

川:河流。

灌:注入。

河:古今异义。

古义:特指黄河。

今义:泛指河流。

泾:同“径”,直。

泾流:直流的水波。

之:代词,这样。

涘:水边,岸。

渚:水中的小块陆地。

崖:高的河岸。

之:助词,的。

辩:同“辨”,分辨,辨认。

秋天的雨水按季节来到了,众多的小河流的水都注入了黄河,直流的水是这样大,两岸和沙洲之间,都分辨不清是牛是马。

2.于是焉河伯欣然自喜,以天下之美为尽在己。

于是:古今异义。

古义:在这时。

今义:连词,表示后一事紧接着前一事,后一事往往是由前一事引起的。

于:介词,在。

是:代词,这(时)。

焉:语气词,表停顿,不译。

河伯:传说的黄河之神。

欣然:高兴的样子。

然:形容词词尾,……的样子。

以:认为,觉得。

之:助词,的。

美:形容词作名词,美景。

为:是。

尽:都,全部。

在这时候,河神乐滋滋地高兴起来,觉得天下的美景全都在自己这里。

3.顺流而东行,至于北海,东面而视,不见水端。

而:连词,表修饰。

东:名词做状语,向东。

行:走。

至于:古今异义。

古义:到。

今义:表示另提一事。

北海:北方的大海,指东海的北部。

东面:面朝着东方。

面:名词作动词,面向,面朝。

而:连词,表修饰。

端:尽头,边际。

(河伯)顺着河流向东走,到了北海,面朝着东方一看,看不到水的尽头。

4.于是焉河伯始旋其面目,望洋向若而叹曰:“野语有之曰,‘闻道百,以为莫己若’者,我之谓也。

于是:古今异义。

古义:在这时候。

今义:表示后一事紧接着前一事,后一事往往是由前一事引起的。

焉:助词,无义。

始:才。

旋:旋转,掉转。

其:代词,他。

面目:古今异义。

古义:指面部,脸。

今义:指事物本来的样子。

望洋向若:仰视着海神若。

望洋:仰视的样子。

若:海神名。

而:连词,表修饰。

叹:感叹。

野语:俗语。

之:代词,这样。

闻道百:听到的道理很多。

闻:听说,听到。

道:道理。

百:泛指多。

以为:认为。

《秋水》文言文知识整理36222-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN秋水一、通假字1.泾.流之大(“泾”通“径”,直流。

)2.不辩.牛马。

(“辩”通“辨”,分辨,辨认。

)二、古今异义1.于是..焉河伯欣然而喜(古义:在这时候。

今义:连词,表示后一事紧接着前一事,后一事往往是由前一事引起的。

)2.于是焉河伯始旋其面目..(古义:脸。

今义:指事物本来的样子。

)3.至于..北海(古义:到。

今义:表示另提一事。

)4.吾长见笑于大方..之家(古义:修养很高、明白道理的人。

今义:慷慨,不吝啬。

)三、一词多义1.见(1)我长见.笑于大方之家表被动(2)东面而视,不见.水端看见2.若(1)望洋向若.而叹曰名词,海神名(2)以为莫己若.动词,比得上3.始(1)于是焉河伯始.旋其面目才(2)始.吾弗信开始4.闻(1)闻.道百,以为莫己若动词,听说(2)且夫我尝闻.少仲尼之闻而轻伯夷之义者名词,见闻,学识四、重点虚词1.之(1)泾流之.大代词,这样(2)我之.谓也助词,宾语前置标志(3)仲尼之.闻助词,的(4)两涘渚崖之.间助词,的(5)以天下之.美为尽在己助词,的(6)野语有之.曰代词,这样(7)闻少仲尼之.闻而轻伯夷之义者助词,的(8)今我睹子之.难穷也助词,取独(9)吾非至于子之.门则殆矣助词,的(10)吾长见笑于大方之.家助词,的2.于(1)于.是焉河伯欣然自喜介词,在。

(2)吾长见笑于.大方之家介词,被五、词类活用1.名词作动词(1)东面.而视(面向,面朝)2.名词作状语(1)秋水时.至(按季节)(2)顺流而东.行(向东)3.形容词意动用法(1)且夫我尝闻少.仲尼之闻(认为...少,小看)(2)而轻.伯夷之义者(认为...轻,轻视)4.形容词作名词以天下之美.为尽在己(美景)六、特殊句式1.被动句吾长见笑于大方之家(“见”表被动)2.宾语前置句(1)我之谓也(“之”是宾语前置的标志,即“我谓也”。

《秋水》知识点梳理一、文学、文化常识1.庄子名周,战国时宋国蒙(今河南商丘东北)人,我国古代著名的思想家(哲学家)、文学家。

道家学派的代表人物之一。

他继承并发展了老子的思想,后世并称老庄2.《庄子》是春秋战国时期诸子百家争鸣中反映道家学派思想的代表著作,由内篇,外篇和杂篇组成。

唐代以后又称《南华经》,《庄子》中有许多著名的寓言故事,如《螳臂当车》、《东施效颦》、《匠石运斤》、《庖丁解牛》等等。

二、词语解释(1)实词1两涘.(水边)渚.(水中的小块陆地)崖.(高岸)之间2不见水端.(尽头)3河伯始.(才)旋.(掉转)其面目4始.(开始)吾弗.(不)信5今.(现在)我睹.(看到)子.(您)之难穷也6吾非至于子之门则殆.(危险)矣7笃.(限制)于时.(季节)也8束.(束缚)于教也9观于大海,乃.(才)知尔丑.(鄙陋)10尔将可与.(参与)语大理矣11不知何时止.(停息)而不盈12不知何时已.(停止)而不虚.(空,流尽)13水旱不知.(觉,影响)14此其过.(超过)江河之流15不可为量数.(计算)16而吾未尝以此自多.(认为......多,夸耀)者17犹.(好像)小石小木之在大山也18方.(正)存.(存念)乎见少19不似豪末.(末梢)之在于马体乎?20不似尔向.(先前)之自多于水乎?21望洋.(……的样子)向若而叹曰22泾.(直流的水)流之大(2)古今异义1百川灌河.(特指黄河)2吾长见笑于大方..之家(专通某种学问)3计中国..之在海内(中原地区)(3)通假字1不辩.牛马(“辩”同“辨”,辨识。

)2拘于虚.也(“虚”通"墟",所居之所)3人卒.九州(”卒”同”萃”,聚集。

)4不似豪.末之在于马体乎(”豪”同”毫”,动物身上的细毛。

)(4)虚词1于是焉.(语气词,相当于“乎”,无义)2河伯欣然.(形容词词尾,……的样子)自喜3以.天下之美为尽在己(动词,认为)4而吾未尝以.此自多者(介词,凭)5伯夷辞之以.为名(连词,来)6以天下之.美为尽在己(助词,的)7野语有之.曰(代词,这样的话)8我之.谓也(助词,宾语前置标志)9今我睹子之.难穷也(助词,取独)10顺流而.东行(连词,表修饰)11少仲尼之闻而.轻伯夷之义者(连词,表并列)12而.吾未尝以此自多者(连词,然而)13于.是焉(介词,在)14至于.北海(介词,到)15吾长见笑于.大方之家(介词,表被动)16井蛙不可以语于.海者(介词,介入对象,不译)17莫大于.海(介词,比)18今尔出于.崖涘(介词,从)19方存乎.见少(相当于“于”,介词,在)20不似尔向之自多于水乎.(语助词,表反诘)三、词类活用1秋水时.至(名词做状语,按时节)2顺流而东.行(名词做状语,向东)3今我睹子之穷.也(形容词做动词,走到尽头)4东面..而视(东,名词做状语,向东)(面,名词作动词,面对)5少.仲尼之闻.,而轻.伯夷之义(少、轻,意动用法,认为……少,认为……轻;闻,动词用作名词,见闻)6不可为量.数(名词做状语,用量器。

秋水文言文知识文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)《秋水》文言文知识整理一、通假字1.泾流之大“泾”通“径”,直流。

2.不辩牛马。

“辩”通“辨”,分辨,辨认。

二、古今异义1.于是焉河伯欣然而喜古义:在这时候。

今义:连词,表示后一事紧接着前一事,后一事往往是由前一事引起的。

2.于是焉河伯始旋其面目古义:脸。

今义:指事物本来的样子。

3.至于北海古义:到。

今义:表示另提一事。

4.吾长见笑于大方之家古义:修养很高、明白道理的人。

今义:慷慨,不吝啬。

5.百川灌河古义:特指黄河。

今义:泛指河流。

三、词类活用1.名词作动词(1)东面而视面向,面朝2.名作状(1)秋水时至按季节(2)顺流而东行向东3.形容词意动用法(1)且夫我尝闻少仲尼之闻认为...少,小看(2)而轻伯夷之义者认为...轻,轻视4.形容词作名词(1)以天下之美为尽在己美景四、一词多义1.见(1)我长见笑于大方之家表被动(2)东面而视,不见水端看见2.若(1)望洋向若而叹曰名词,海神名(2)以为莫己若动词,比得上3.始(1)于是焉河伯始旋其面目才(2)始吾弗信开始4.闻(1)闻道百,以为莫己若动词,听说(2)且夫我尝闻少仲尼之闻而轻伯夷之义者名词,见闻,学识5.之(1)泾流之大代词,这样(2)我之谓也助词,宾语前置标志(3)仲尼之闻助词,的(4)两涘渚崖之间助词,的(5)以天下之美为尽在己助词,的(6)野语有之曰代词,这样(7)闻少仲尼之闻而轻伯夷之义者助词,的(8)今我睹子之难穷也助词,取独(9)吾非至于子之门则殆矣助词,的(10)吾长见笑于大方之家助词,的6.于(1)于是焉河伯欣然自喜介词,在。

(2)吾长见笑于大方之家介词,被五、特殊句式1.被动句(1)吾长见笑于大方之家2.宾语前置句(1)我之谓也(“之”是宾语前置的标志,即“我谓也”。

)(2)以为莫己若者(宾语“己”置于谓语动词“若”前面,即“莫若己”。

《秋水》文言文知识点《秋水》是《庄子》中的一篇著名篇章,具有丰富的文言文知识点。

下面我们来逐一梳理。

一、重点字词1、时:按时令。

例句:秋水时至,百川灌河。

2、灌:注入。

例句:百川灌河。

3、泾流:直流的水波。

例句:泾流之大,两涘渚崖之间,不辩牛马。

4、涘:水边。

例句:两涘渚崖之间。

5、渚:水中的小块陆地。

例句:两涘渚崖之间。

6、辩:通“辨”,分辨。

例句:不辩牛马。

7、望洋:抬头仰望的样子。

例句:望洋向若而叹曰。

8、闻:听说。

例句:闻道百,以为莫己若者。

9、且夫:况且。

例句:且夫我尝闻少仲尼之闻而轻伯夷之义者。

10、少:认为……少。

例句:且夫我尝闻少仲尼之闻。

11、轻:认为……轻。

例句:且夫我尝闻少仲尼之闻而轻伯夷之义者。

二、通假字1、“泾流之大”中“泾”通“径”,直流。

2、“不辩牛马”中“辩”通“辨”,分辨,辨别。

三、一词多义1、之(1)结构助词,的。

例句:泾流之大。

(2)代词,指天下之美。

例句:我之谓也。

(3)动词,到。

例句:吾长见笑于大方之家。

2、于(1)介词,表被动。

例句:吾长见笑于大方之家。

(2)介词,比。

例句:莫大于海。

3、始(1)开始。

例句:河伯始旋其面目。

(2)才。

例句:始吾弗信。

四、古今异义1、河古义:专指黄河。

例句:百川灌河。

今义:泛指一般的河流。

2、东面古义:脸朝东。

例句:顺流而东行,至于北海,东面而视,不见水端。

今义:方位词,东边。

3、大方古义:指大道理,懂得大道理的人。

例句:吾长见笑于大方之家。

今义:不吝啬;自然,不拘束。

五、词类活用1、秋水时至(时:名词作状语,按时。

)2、顺流而东行(东:名词作状语,向东。

)3、东面而视(面:名词用作动词,面向,面对着。

)4、少仲尼之闻(少:形容词的意动用法,认为……少。

)5、轻伯夷之义(轻:形容词的意动用法,认为……轻。

)六、特殊句式1、宾语前置句(1)“闻道百,以为莫己若”,正常语序应为“闻道百,以为莫若己”。

(2)“我之谓也”,正常语序应为“谓我也”。

秋水

一、通假字

1.泾.流之大(“泾”通“径”,直流。

)

2.不辩.牛马。

(“辩”通“辨”,分辨,辨认。

)

二、古今异义

1.于是

..焉河伯欣然而喜(古义:在这时候。

今义:连词,表示后一事紧接着前一事,后一事往往是由前一事引起的。

)

2.于是焉河伯始旋其面目

..(古义:脸。

今义:指事物本来的样子。

)

3.至于

..北海(古义:到。

今义:表示另提一事。

)

4.吾长见笑于大方

..之家(古义:修养很高、明白道理的人。

今义:慷慨,不吝啬。

)

三、一词多义

1.见

(1)我长见.笑于大方之家表被动

(2)东面而视,不见.水端看见

2.若

(1)望洋向若.而叹曰名词,海神名

(2)以为莫己若.动词,比得上

3.始

(1)于是焉河伯始.旋其面目才

(2)始.吾弗信开始

4.闻

(1)闻.道百,以为莫己若动词,听说

(2)且夫我尝闻.少仲尼之闻而轻伯夷之义者名词,见闻,学识

四、重点虚词

1.之

(1)泾流之.大代词,这样

(2)我之.谓也助词,宾语前置标志

(3)仲尼之.闻助词,的

(4)两涘渚崖之.间助词,的

(5)以天下之.美为尽在己助词,的

(6)野语有之.曰代词,这样

(7)闻少仲尼之.闻而轻伯夷之义者助词,的

(8)今我睹子之.难穷也助词,取独

(9)吾非至于子之.门则殆矣助词,的

(10)吾长见笑于大方之.家助词,的

2.于

(1)于.是焉河伯欣然自喜介词,在。

(2)吾长见笑于.大方之家介词,被

五、词类活用

1.名词作动词

(1)东面.而视(面向,面朝)

2.名词作状语

(1)秋水时.至(按季节)

(2)顺流而东.行(向东)

3.形容词意动用法

(1)且夫我尝闻少.仲尼之闻(认为...少,小看)

(2)而轻.伯夷之义者(认为...轻,轻视)

4.形容词作名词

以天下之美.为尽在己(美景)

六、特殊句式

1.被动句

吾长见笑于大方之家(“见”表被动)

2.宾语前置句

(1)我之谓也(“之”是宾语前置的标志,即“我谓也”。

)

(2)以为莫己若者(宾语“己”置于谓语动词“若”前面,即“莫若己”。

)(3)东面而视(宾语“东”置于谓语动词“面”前面,即“面东而视”。

)3.定语后置

(1)闻道百(即“闻百道”)

4.省略句

(1)百川(于)灌河 (省略介词“于”)

(2)(河伯)顺流而东行(省略主语“河伯”)

5.判断句

闻道百,以为莫己若者,我之谓也。

(“……也”表判断)

6.固定句式

(1)吾非至于子之门,则殆矣。

(“非……则”,表示假设,译为:“不是……就……”。

)(2)且夫我尝闻少仲尼之闻。

(“且夫……”,再说,况且,用于承接上文,引出另一层意思,译为:况且……”。

)

七、语句翻译

1.“闻道百,以为莫己若”者,我之谓也。

译:“有句俗话说,‘听到了许多道理,就以为没有人比得上自己’,说的就是我呀。

2.且夫我尝闻少仲尼之闻而轻伯夷之义者,始吾弗信。

译:并且我曾经听到有人小看孔仲尼的见闻、轻视伯夷的义行,开始我还不相信。

3.吾长见笑于大方之家

译:我会长久地被明白大道理的人所讥笑。

”。