拗救

- 格式:docx

- 大小:14.04 KB

- 文档页数:1

搜韵拗救的规则

搜韵拗救的规则主要涉及到平仄的运用和变化。

以下是一些常见的拗救情况:

1. 平仄互换:平平仄平仄和仄平仄平仄这两种句式中,3和4的平仄互换,前者被认为是特拗句,而后者因为节奏变化太过起伏,存在争议。

2. 平仄不变:五言诗的第二个字和七言诗的第四个字是诗喉,这些地方不能变动平仄,除非是为了拗救。

3. 避免三仄尾和三平尾:平平仄仄仄的第三字如果变成仄,即为三仄尾,略有争议。

同样,仄仄平平平的第三字如果变成平,即为三平尾,也被称为三平调。

4. 半拗句:半拗句指的是诗喉处可平可仄的情况,例如平平平平仄可以变成平平仄平平,此时需要对联句(对句)平平仄仄平的第三字变平来拗救。

5. 韵脚:韵脚是每个押韵句的最后一个字,这个地方是不能变动的。

以上信息仅供参考,如需了解更多规则,建议咨询专业的诗词创作者或阅读有关专业书籍。

什么是拗救学习了后,大家都知道格律诗创作中出现后就要进行拗救。

那么什么是拗救?格律诗中出现拗句,采取一定的方式补救,称为"拗救"。

拗救的方法,一般有本句自救和对句相救两种。

一般来说,格律诗中平仄不依常格的句子,叫做拗句。

律诗中如果多用拗句,就变成了古风式的律诗。

上文所叙述的那种特定格式(五言"平平仄平仄",七言"仄仄平平仄平仄")也可以认为拗句之一种,得是,它被常用到那样的程度,自然就跟一般拗句不同了。

现在再谈几种拗句:它在律诗中也是相当常见的,但是前面一字用拗,后面还必须用"救"。

所谓"救",就是补偿。

一般说来,前面该用平声的地方用了仄声,后面必须(或经常)在适当的位置补上一个平声。

拗救具体分为以下四种情况:①出句自救——在(仄仄)“平平平仄仄”句式中,因为是仄声字在句末,所以这句诗肯定是出句。

这种格式又可变成“平平仄平仄”,即第三字位置该用平用了仄,于是在第四字位置补回一个平声字。

叫做“三拗四救”(如果是七律就是“五拗六救”了)式。

如杜甫的的首句:“凉风起天末”、王维的尾联出句“回看*雕处”,以及杜甫的之尾联出句“庾信平生最萧瑟”,都属于这种情况。

注意:出句自救只限于这种情况。

不是任何出句都可乱随意变化的。

这条规定可以用四句口诀来帮助记忆:“平平平仄仄→平平仄平仄。

三拗四来救,一定要记得。

”②对句救出句——“仄仄平平仄”(七律则为平平仄仄平平仄)这种句式,又可写变成“仄仄仄平仄”(这是因为五律第三字、七律第五字可平可仄),甚至变成“仄仄仄仄仄”,不过这样一来,对句就必须变成“(仄仄)平平平仄平”,即第三个字必须变成平声字。

在对句增加一个平声字来弥补出句中缺少的平声字。

所以叫“对句救出句”。

典型的例子如白居易的“野火烧不尽,春风吹又生”(“吹”救“不”)、陆游的“一身报国有万死,双鬓向人无再青”(“无”救“万”)即是。

拗句和拗救拗句和拗救【一】常见的对于“拗句”的定义是:平仄不依常规的句子。

但是这一定义非常模糊,它没有把拗句和病句区分开(因为除了4个基本句式,其它的都可以称为“不依常规”),因而无法正确地解释其内涵。

我通过对全部的具体的句型进行分析归类,才可能给出一个准确的定义;同时我觉得“拗句”绝对有别于“病句”,必须抓住“拗句”和“拗救”之间的本质联系,从而得出了一个我认为比较科学的定义——拗句是指已经完成当句救或有必要(但不一定必须)完成对句救的句式。

我的方法是穷举法,即列出全部可能的平仄组合(即使是最不可能的五连平)。

必须说明,为了方便起见,所罗列句型限于五言(因为七言句型可以通过五言句首增两字推出来)。

用数学方法可以算出,五言句的全部平仄组合是32种。

我将之分为3个大类,5个小类,这已经涵盖了所有的种类。

第一大类:律句(无须被拗救的句式,8种),又分为:I. 4个基本句式:A1 仄仄平平仄A2 平平仄仄平A3 平平平仄仄A4 仄仄仄平平II. 4个基本句式的变体:B1 平仄平平仄——A1的变体B2 平平平仄平——A2的变体B3 仄平平仄仄——A3的变体B4 平仄仄平平——A4的变体第二大类:拗句(已完成当句救或有必要完成对句救的句式,7种),又分为:I. 可以单独使用的句式:C1 仄仄仄平仄——A1的变体C2 平仄仄平仄——A1的变体C3 仄平平仄平——A2的变体,称为“句内救孤平”C4 平平仄平仄——A3的变体,称为“特拗”II. 不可以单独使用的句式(即必须配合特定的出句或对句):D1 仄仄平仄仄——A1的变体,对句必须为B2,称为“大拗”D2 仄仄仄仄仄——A1的变体,对句必须为B2,称为“大拗”D3 仄仄平仄平——A4的变体,出句必须为C4,也称为“特拗”(D3是否可以单独使用还存在争议)这里就必须再说清楚,我们对拗句的定义是“已经完成当句救或有必要(但不一定必须)完成对句救的句式”。

“已经完成当句救”指的是C3、C4和D3,其中C4和D3之间又构成了对句救。

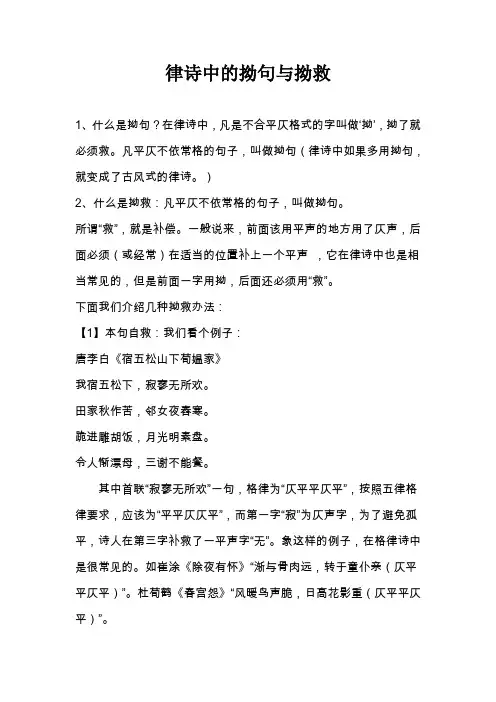

律诗中的拗句与拗救1、什么是拗句?在律诗中,凡是不合平仄格式的字叫做‘拗’,拗了就必须救。

凡平仄不依常格的句子,叫做拗句(律诗中如果多用拗句,就变成了古风式的律诗。

)2、什么是拗救:凡平仄不依常格的句子,叫做拗句。

所谓“救”,就是补偿。

一般说来,前面该用平声的地方用了仄声,后面必须(或经常)在适当的位置补上一个平声,它在律诗中也是相当常见的,但是前面一字用拗,后面还必须用“救”。

下面我们介绍几种拗救办法:【1】本句自救:我们看个例子:唐李白《宿五松山下荀媪家》我宿五松下,寂寥无所欢。

田家秋作苦,邻女夜舂寒。

跪进雕胡饭,月光明素盘。

令人惭漂母,三谢不能餐。

其中首联“寂寥无所欢”一句,格律为“仄平平仄平”,按照五律格律要求,应该为“平平仄仄平”,而第一字“寂”为仄声字,为了避免孤平,诗人在第三字补救了一平声字“无”。

象这样的例子,在格律诗中是很常见的。

如崔涂《除夜有怀》“渐与骨肉远,转于童仆亲(仄平平仄平)”。

杜荀鹤《春宫怨》“风暖鸟声脆,日高花影重(仄平平仄平)”。

同样我们在七律诗中‘仄仄平平仄仄平’中第三字用了仄声犯孤平,就在第五字用一个平声来救,变成‘仄仄仄平平仄平’。

这就是本句自救。

如贺知章《回乡偶书》“儿童相间不相识,笑问客从何处来(仄仄仄平平仄平)”等,皆属于此。

我就不多举例了。

【2】对句相救:所谓对句救,我们还是以五律为例:一般是指“仄仄平平仄,平平仄仄平”的句子,上句的“仄仄平平仄”的平声字,换成了仄声字的情况。

这样的情形有三种,下面分别来讨论。

首先,是第三字换为仄声字,即“仄仄仄平仄”的情况,这属于小拗,也叫半拗,可救,也可不救。

若要救,则在对句第三字补一平声字,为“仄仄仄平仄,平平平仄平”。

我们来看下面的例子:例1(半拗对句救)梅尧臣《鲁山山行》适与野情惬,千山高复低。

好峰随处改,幽径独行迷。

霜落熊升树,林空鹿饮溪。

人家在何许,云外一声鸡。

这属于半拗对句救的例子。

此诗首联“适与野情惬,千山高复低”格律为“仄仄仄平仄,平平平仄平”,起句第三字“野”字用了仄声字,诗人在对句第三字补救了一平声“高”字。

律诗中的拗句与拗救1、什么是拗句?在律诗中,凡是不合平仄格式的字叫做‘拗’,拗了就必须救。

凡平仄不依常格的句子,叫做拗句(律诗中如果多用拗句,就变成了古风式的律诗。

)2、什么是拗救:凡平仄不依常格的句子,叫做拗句。

所谓“救”,就是补偿。

一般说来,前面该用平声的地方用了仄声,后面必须(或经常)在适当的位置补上一个平声,它在律诗中也是相当常见的,但是前面一字用拗,后面还必须用“救”。

下面我们介绍几种拗救办法:【1】本句自救:我们看个例子:唐李白《宿五松山下荀媪家》我宿五松下,寂寥无所欢。

田家秋作苦,邻女夜舂寒。

跪进雕胡饭,月光明素盘。

令人惭漂母,三谢不能餐。

其中首联“寂寥无所欢”一句,格律为“仄平平仄平”,按照五律格律要求,应该为“平平仄仄平”,而第一字“寂”为仄声字,为了避免孤平,诗人在第三字补救了一平声字“无”。

象这样的例子,在格律诗中是很常见的。

如崔涂《除夜有怀》“渐与骨肉远,转于童仆亲(仄平平仄平)”。

杜荀鹤《春宫怨》“风暖鸟声脆,日高花影重(仄平平仄平)”。

同样我们在七律诗中‘仄仄平平仄仄平’中第三字用了仄声犯孤平,就在第五字用一个平声来救,变成‘仄仄仄平平仄平’。

这就是本句自救。

如贺知章《回乡偶书》“儿童相间不相识,笑问客从何处来(仄仄仄平平仄平)”等,皆属于此。

我就不多举例了。

【2】对句相救:所谓对句救,我们还是以五律为例:一般是指“仄仄平平仄,平平仄仄平”的句子,上句的“仄仄平平仄”的平声字,换成了仄声字的情况。

这样的情形有三种,下面分别来讨论。

首先,是第三字换为仄声字,即“仄仄仄平仄”的情况,这属于小拗,也叫半拗,可救,也可不救。

若要救,则在对句第三字补一平声字,为“仄仄仄平仄,平平平仄平”。

我们来看下面的例子:例1(半拗对句救)梅尧臣《鲁山山行》适与野情惬,千山高复低。

好峰随处改,幽径独行迷。

霜落熊升树,林空鹿饮溪。

人家在何许,云外一声鸡。

这属于半拗对句救的例子。

此诗首联“适与野情惬,千山高复低”格律为“仄仄仄平仄,平平平仄平”,起句第三字“野”字用了仄声字,诗人在对句第三字补救了一平声“高”字。

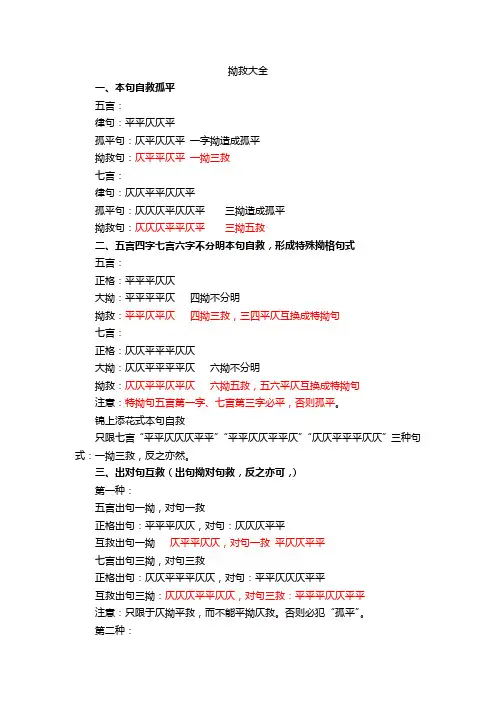

拗救大全一、本句自救孤平五言:律句:平平仄仄平孤平句:仄平仄仄平一字拗造成孤平拗救句:仄平平仄平一拗三救七言:律句:仄仄平平仄仄平孤平句:仄仄仄平仄仄平三拗造成孤平拗救句:仄仄仄平平仄平三拗五救二、五言四字七言六字不分明本句自救,形成特殊拗格句式五言:正格:平平平仄仄大拗:平平平平仄四拗不分明拗救:平平仄平仄四拗三救,三四平仄互换成特拗句七言:正格:仄仄平平平仄仄大拗:仄仄平平平平仄六拗不分明拗救:仄仄平平仄平仄六拗五救,五六平仄互换成特拗句注意:特拗句五言第一字、七言第三字必平,否则孤平。

锦上添花式本句自救只限七言“平平仄仄仄平平”“平平仄仄平平仄”“仄仄平平平仄仄”三种句式:一拗三救,反之亦然。

三、出对句互救(出句拗对句救,反之亦可,)第一种:五言出句一拗,对句一救正格出句:平平平仄仄,对句:仄仄仄平平互救出句一拗仄平平仄仄,对句一救平仄仄平平七言出句三拗,对句三救正格出句:仄仄平平平仄仄,对句:平平仄仄仄平平互救出句三拗:仄仄仄平平仄仄,对句三救:平平平仄仄平平注意:只限于仄拗平救,而不能平拗仄救。

否则必犯“孤平”。

第二种:五言均用第三字、七言均用第五字互救,另两罕见救格五言正格:仄仄平平仄,平平仄仄平救格:仄仄仄平仄,平平平仄平三字互救罕救格:仄仄平仄仄,平平平仄平出句四拗对句三救=野火烧不尽,春风吹又生。

七言正格:平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平救格:平平仄仄仄平仄,仄仄平平平仄平五字互救罕救格:平平仄仄平仄仄,仄仄平平平仄平出六拗对五救上述拗救叫前仄拗后平救,但也可能是后平拗前仄救。

注意:这种拗救只适用于五言联“仄仄平平仄,平平仄仄平”和七言联“平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平”,其它联式不适用。

因为用了这种拗救就会出现三平调或三仄脚。

四、既本句自救,又对句互救,也叫复合拗救、“一拗双救”五言正格出句:仄仄平平仄正格对句:平平仄仄平救格出句平仄仄平仄本句已一拗三救救格对句仄平平仄平对句又一三互救七言正格出句:仄仄平平平仄仄正格对句:平平仄仄仄平平救格出句:平仄仄平平仄仄本句已一拗三救救格对句:仄平平仄仄平平对句又一三互救五、“三仄脚”拗救两法:对句相救(特殊的一拗双救句)其一:正格三仄脚出句:平平仄仄平平仄五六字双拗:平平仄仄仄仄仄对句:仄仄平平仄仄平五仄改平救:仄仄平平平仄平(五不论导致的合法拗句还不违反对句相对原则)举例:看杜牧《江南春绝句》是怎样救的南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。

律诗拗救的4种方法

哎呀呀,今天咱就来讲讲律诗拗救的 4 种方法,这可真是律诗创作中的宝贝啊!

第一种方法,孤平拗救。

就好比走路时不小心崴了脚,得赶紧找个支撑点来平衡呀。

比如说“恐惊天上人”,这里的“天”字就是用来救“惊”字这个孤平的呀!

第二种呢,是特拗句。

这就像在一首曲子中突然出现的独特音符,让人眼前一亮!像“无为在歧路”,“在歧路”不就是那个特别的存在嘛!

第三种,大拗必救。

这就像是一场小小的危机,必须得化解才行。

举个例子,“南朝四百八十寺”,“八十”就是来救前面大拗的呀。

第四种,小拗可不救。

这就如同一些小瑕疵,可以不在意啦。

比如“野火烧不尽”,这里就是小拗可不救的情况呀。

律诗拗救的这些方法,就像是律诗创作的秘密武器,掌握了它们,咱就能在律诗的海洋里畅游啦!每个方法都有它独特的魅力和作用,是不是超级有趣呀!。

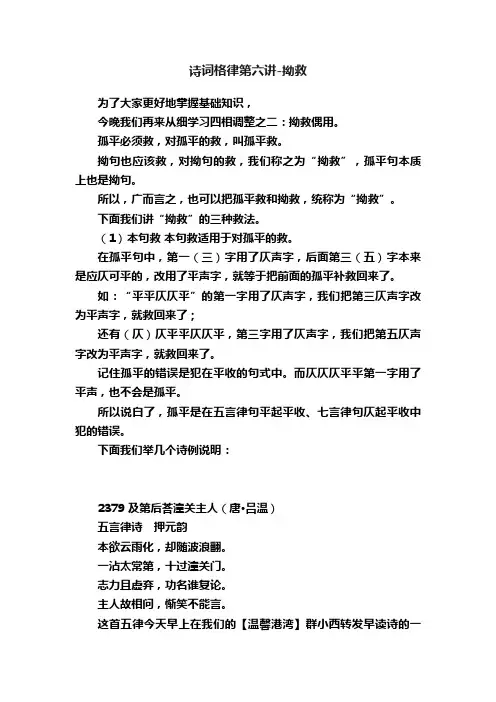

诗词格律第六讲-拗救为了大家更好地掌握基础知识,今晚我们再来从细学习四相调整之二:拗救偶用。

孤平必须救,对孤平的救,叫孤平救。

拗句也应该救,对拗句的救,我们称之为“拗救”,孤平句本质上也是拗句。

所以,广而言之,也可以把孤平救和拗救,统称为“拗救”。

下面我们讲“拗救”的三种救法。

(1)本句救本句救适用于对孤平的救。

在孤平句中,第一(三)字用了仄声字,后面第三(五)字本来是应仄可平的,改用了平声字,就等于把前面的孤平补救回来了。

如:“平平仄仄平”的第一字用了仄声字,我们把第三仄声字改为平声字,就救回来了;还有(仄)仄平平仄仄平,第三字用了仄声字,我们把第五仄声字改为平声字,就救回来了。

记住孤平的错误是犯在平收的句式中。

而仄仄仄平平第一字用了平声,也不会是孤平。

所以说白了,孤平是在五言律句平起平收、七言律句仄起平收中犯的错误。

下面我们举几个诗例说明:2379及第后荅潼关主人(唐·吕温)五言律诗押元韵本欲云雨化,却随波浪翻。

一沾太常第,十过潼关门。

志力且虚弃,功名谁复论。

主人故相问,惭笑不能言。

这首五律今天早上在我们的【温馨港湾】群小西转发早读诗的一首。

我们来看第二句“却随波浪翻”,第一字“却”字是仄声,很可能把第二字“随”造成孤平,所以第三字用“波”平声字救。

再看:我宿五松下,寂寥无所欢。

田家秋作苦,邻女夜舂寒。

跪进雕胡饭,月光明素盘。

令人惭漂母,三谢不能餐。

这是李白的一首五律,名字叫《宿五松山下荀媪家》。

其中颈联的下一个律句“月光明素盘”就是“月”字犯“孤平”,用“明”字来救的。

我们看看它的平仄分配:“仄平平仄平”。

这在律诗和律绝的律句中,依然还是算正格的。

我们知道这是平起平收“平平仄仄平”的衍生。

下面我们再举一个七言律诗的例子:闲坐悲君亦自悲,百年都是几多时。

邓攸无子寻知命,潘岳悼亡犹费辞。

同穴窅冥何所望,他生缘会更难期。

惟将终夜长开眼,报答平生未展眉。

这是唐元稹的《遣悲怀三首》中的第三首。

拗救近体诗中,凡是平仄不依常规的句子,就是拗句。

凡是句子中出现了拗字,一般就要在相关的某个地方做补救。

拗救,是后人根据唐人格律诗的创作实践总结出来的规律。

所谓拗救,即前拗后救。

也就是说,前面某个该用平声的地方用了仄声,就在后面适当的位置补偿一个平声。

拗救的常见方式,有本句救、对句救和半拗可救可不救三种。

(a)本句自救:在仄平脚句式中,五言第一字、七言第三字如果没用平声,那么就会犯孤平。

孤平可是近体诗大忌,要不得的。

但为了不影响意境和诗的整体形象,或根本找不到合适的平声字替代,那个地方非得用个仄声字,怎么办呢?若遇这种情况,可以在句子的倒数第三字,即五言第三字、七言第五字补偿一个平声字来救。

具体来说就是:在该用“平平仄仄平”的地方,第一字用了仄声,则在第三字补偿一个平声。

如此就变成了“仄平平仄平”。

七言则是由“仄仄平平仄仄平”换成“仄仄仄平平仄平”。

这种情况也叫“孤平自救”。

关于“孤平自救”,目前流行一种说法,即七言“仄仄平平仄仄平”的第三字若用了仄声,而第一字用了平声,就不算是孤平,或者说是用第一字的平声救了。

我个人不太赞成这种说法,原因有:1)音律是前轻后重、前松后严的,即后面的音节比前面的音节重要。

从声律上,前面的救不起后面的拗。

拗救只能是后救前。

2)七言的第一字原本就是可平可仄、平仄任意的,只所以“任意”,就是因为这个字在声律上作用最小,小到几乎可以忽略,其平仄对于声律构成几乎没什么影响。

3)虽然首字用了平声字,避免了除韵脚外只一个平声的情况,但第四字依旧为“夹平”拗,声律依旧不够谐和。

前面提到的特定格式(五言“平平仄平仄”,七言“仄仄平平仄平仄”)实际上也属于本句自救的一种,即五言第三字、七言第五字用了仄声,分别在第四字和第六字换用平声字作为补偿,即“救”。

(b)对句相救:本句没办法救,那就在对句救。

在该用“仄仄平平仄”的地方,第四字(倒数第二字)用了仄声,或三四两字(倒数第二、三字)都用了仄声,则在对句的第三字改用平声来补偿。

律诗的拗救作为近体诗的爱好者,写作律诗的时候格律限制很多,所以为了创作更大的自由,拗救的格式尤其重要。

然而遍访诸多网站,对于拗救格式均为简介,而且简之又简,实不堪看。

偶得此文,转录于下,例句待补一.定义:律句:近体诗中凡符合平仄规律的句子。

拗句:不符合格律的句子。

拗救的目的:由于律诗的格律限制过于严格,诗人不得不采用一些拗句,以便于在谴词造句上有更多的自由。

也可以说是近体诗格律严格限制下产生的一种变通。

拗救的实质:是平仄调律的一种手法,用救的方法对拗句的音韵作一定的补偿拗救的作用:使不平衡的,不协调的平仄组合在新的形式下重新达到新的平衡和谐。

二.拗救的格式1.首先大家熟悉的正常的格律句型有四种。

1句型:(平)平(仄)仄平平仄2句型:(仄)仄平平(仄)仄平3句型:(仄)仄(平)平平仄仄4句型:(平)平(仄)仄仄平平拗救的句型主要用于1,2,3句型上。

第4句型不用拗字,也不救别的句型中的拗字,故与拗救无关。

拗救的类型:1.本句自拗自救。

2.出句拗,对句救。

拗救必须在同一联中实现,不能用此联的救,来平衡彼联的拗。

2.第1句型的拗救(以七律格式为主,五律的格式为去掉七律的前两字)第一式:第1句型的第五字拗,用第2句型的第五字救。

(因为第1句型的第五字不是节奏点,所以古人也多有不救的)第1句型的正常句式:(平)平(仄)仄平平仄第1句型的拗句式:(平)平(仄)仄仄平仄(用第2句型来救)第2句型的救句式:(仄)仄平平平仄平第二式:第1句型的第六字拗,用第2句型的第五字救。

(因为第1句型的第六字是节奏点,所以必须救)第1句型的正常句式:(平)平(仄)仄平平仄第1句型的拗句式:(平)平(仄)仄平仄仄(用第2句型来救)第2句型的救句式:(仄)仄平平平仄平第三式:第1句型的第五六字并拗,用第2句型的第五字救。

第1句型的正常句式:(平)平(仄)仄平平仄第1句型的拗句式:(平)平(仄)仄仄仄仄(用第2句型来救)第2句型的救句式:(仄)仄平平平仄平说明:以一个拗句来救另一个拗句,以达到声调的均衡,叫做以拗救拗。

拗救,原来这么简单!首先明确两个要点:其一、律诗的基本句型都根据五律来演化,所以,要弄明白拗救只需看五字句的变化即可,七字句的头两个字是可以忽略的,下面用紫色来表示。

其二、根据“一、三、五不论、二、四、六分明”的原则,拗救有“必救”和“可救可不救”两种情形。

以下红色字为必救,蓝色字可救可不救,绿色字是救字。

拗救分两种:本句救、对句救。

“本句救”又分为:“特殊句式”和“孤平拗救”一、本句救1、特殊句式,一般的说法是“三拗四救”或“五拗六救”,是一种固定的拗句,向来被看作是合律而非拗句;在平韵格的律诗中,它只出现是非韵句,韵句“仄仄仄平平”改为“仄仄平仄平”则是绝对不允许的。

)三拗四救,即:平平平仄仄变成:平平仄平仄如孟浩然:故人具鸡黍。

五拗六救,即:仄仄平平平仄仄变成:仄仄平平仄平仄如杜牧:莫厌潇湘少人处。

注:关于特殊句式,本人有另外的理解:根据“一、三、五不论、二、四、六分明”的原则,“平平平仄仄”变成“平平仄仄仄”,即“三仄尾”这样的句式实际上是属于“可救可不救”的情形,并非大忌,真要救的话,可在对句的倒数第五字用平声;之所以形成“特殊句式”其实是因为“四拗”,也就是说第四个字拗了用第三个字去救(以五言句式为例),请看:原句:仄仄平平平仄仄拗句:仄仄平平平平仄救句:仄仄平平仄平仄总结:所以,形成“特殊句式”的真实涵义应该是“四拗三救”或“六拗五救”。

2、孤平拗救(何为孤平?总结一句话:凡单平脚句倒数第五字用仄声而未经过拗救者即为孤平——这句话对五言、七言都适用)。

举例:平平仄仄平或:仄仄平平仄仄平这种句型变成:仄平仄仄平或:仄仄仄平仄仄平或:平仄仄平仄仄平——这三句都孤平了。

虽然孤平的定义是“整句除韵字外只有一个平声”,我们看最后这一句,除韵字外虽然有两个平声,但是忽略掉前二字按五字句来看,仍算作孤平。

经过拗救变成:仄平平仄平或:仄仄仄平平仄平或:平仄仄平平仄平总结:孤平拗救就是——单平脚句倒数第五字用了仄声,就在倒数第三字用平声。

古代汉语拗救

(最新版)

目录

1.古代汉语拗救的概述

2.古代汉语拗救的特点

3.古代汉语拗救的例子

4.古代汉语拗救的意义和影响

正文

一、古代汉语拗救的概述

古代汉语拗救,是指在古代汉语诗歌中,为了保持诗歌的音韵和谐,对某些词语的词序进行调整。

这种现象被称为“拗救”。

拗救主要出现在近体诗中,如五言律诗、七言律诗等。

二、古代汉语拗救的特点

1.词序调整:拗救的主要特点是将词语的词序进行调整,使得诗歌在保持意义清晰的同时,音韵更加和谐。

2.平仄相间:拗救要求诗句中平仄相间,即平声和仄声交替出现。

这样可以让整首诗歌的音韵更加优美。

3.固定格式:拗救通常出现在诗歌的特定位置,如五言律诗的第三个字、七言律诗的第五个字等。

这样可以保持诗歌的格式统一。

三、古代汉语拗救的例子

以下是一些古代汉语诗歌中拗救的例子:

1.王之涣的《登鹳雀楼》:“白日依山尽,黄河入海流。

”在这句诗中,“白日”和“黄河”都是主语,为了保持音韵和谐,将“白日”放在了句首。

2.杜甫的《春望》:“国破山河在,城春草木深。

”在这句诗中,“国破”和“城春”都是主语,为了保持音韵和谐,将“国破”放在了句首。

四、古代汉语拗救的意义和影响

1.意义:古代汉语拗救是为了保持诗歌的音韵和谐,使整首诗歌更加优美。

同时,拗救也是古代汉语诗歌创作的一种技巧,体现了诗人的才华和匠心。

2.影响:拗救对后世的诗歌创作产生了深远的影响。

许多诗人在创作过程中,都会注意词序的调整,以达到音韵和谐的效果。

五⾔近体诗的拗救五⾔近体诗的拗救⼀、什么是拗救?写作近体诗须按标准格律,即正格。

如果在某处破了律,即该仄⽽平,或该平⽽仄,造成声调不和谐,这就是“拗”;在破律之本句或下句适当的地⽅,采取改变平仄的补救措施,使诗句的声调重新趋于和谐,这就是“救”。

对于这样的过程,统称为“拗救”。

⼆、为什么单说“五⾔近体诗” 的拗救?近体诗包括五⾔绝句、五⾔律诗、七⾔绝句、七⾔律诗,七⾔与五⾔格律没有原则的变化,五⾔格律的前⾯加上“平平” 或“仄仄” ,就是七⾔的格律,所以,只要把五⾔的拗救说透,七⾔的拗救⾃然就解决了。

三、五⾔近体诗拗救的形式“拗” 的形式较为复杂,“救” 的形式则较为简单,分述如下:㈠本句⾃救:就是“拗” 与“救” 在本句发⽣。

⒈“仄仄平平仄” 句式,如果第⼀字“拗” 为平声,第三字以仄声相救,即变为“平仄仄平仄”。

如杜甫的诗句:“鸿雁⼏时到”。

如果拗⽽不救,句型为“平仄平平仄” ,也是可以的。

这叫⼀拗三救。

⒉“平平平仄仄” 句式,如果第三字“拗” 为仄声,那么,第四字就改为平声,即变为“平平仄平仄”。

如杜甫的诗句:“凉风起天末”;王维的诗句:“寒⼭转苍翠” 。

这叫三拗四救。

⒊“平平仄仄平” 句式,如果第⼀字“拗” 为仄声,除尾字的平声以外,只有第⼆字平声,犯了近体诗的⼤忌“孤平” 。

补救的办法,是将第三字改为平声,变为“仄平平仄平” 句式。

如杜甫诗句:“故园今若何”;李商隐的诗句:“故园芜欲平” 。

这是典型的孤平⾃救。

㈡对句拗救:就是出句“拗” ,对句“救” 。

主要形式有:⒈“仄仄平平仄,平平仄仄平” 句式,出句第四字“拗” 为仄声,对句的第三字改为平声救,变为“仄仄平仄仄,平平平仄平” 。

如⽩居易的诗句:“野⽕烧不尽,春风吹⼜⽣”。

第四字“拗” 的诗句称为“⼤拗” 。

这是四拗三救。

⒉“仄仄平平仄,平平仄仄平” 句式,出句第三字“拗” 为仄声,对句的第三字则改为平声相救,变为“仄仄仄平仄,平平平仄平” 。

拗救名词解释

拗救是一个由两个词组成的词语,包括了“拗”和“救”两个部分。

“拗”是指困难、棘手、难以解决的意思。

这个词具有贬义,用

来形容问题或局势非常复杂或难以解决。

“救”是指解救、挽救、拯救的意思。

这个词具有正义义,用来

形容通过努力、行动或措施来拯救危险或困境中的人或情况。

拗救的意思是通过刻意斡旋、耐心沟通、寻找解决办法来解决棘手的问题或拯救处于危险中的人。

它强调解决问题的困难性和复杂性,以及解决问题的必要性和紧迫性。

在现实生活中,拗救通常用来形容一些复杂、棘手的问题或状况,需要通过较大的努力和连续的行动来予以解决。

这些问题可能涉及到各个方面,如人际关系、经济困境、心理难题等等。

拗救的过程通常需要耐心、智慧和勇气。

在面对困难时,拗救者需要保持冷静和清醒的头脑,分析问题的原因和现状,积极寻找解决的办法,并且在执行这些办法时坚持不懈。

在社会中,拗救可以运用于各种领域和层面。

例如,政府可以通过政策和措施来拗救社会问题,企业可以通过改革和创新来拗救业务困境,个人可以通过学习和成长来拗救自己的困境。

总之,拗救是一个用来形容解决困难、复杂问题和拯救人员的

行动或过程。

它强调解决问题的困难性和复杂性,并强调需要通过刻意的努力和连续的行动来解决困境。

拗救的名词解释拗救,这个词汇在日常生活中并不常见,但它却隐藏着许多深刻的含义。

拗救指的是面对一种困境或挑战时,用独特且非传统的方式寻找解决办法。

它是一种超越常规思维的创造性求解过程。

在现代社会中,我们常常面临各种各样的问题和困境。

有些问题我们可以通过直接的方法迎刃而解,但也有一些问题需要我们远离常规思维,寻找新的视角和方法。

拗救正是一种如此创新思维的方式。

在拗救的过程中,我们常常需要放弃传统的观念和限制自己的思维。

我们必须站在不同的角度来思考问题,寻找一种与众不同的解决方案。

拗救强调的是从侧面或反向思考问题,逆向思维是其核心。

想象一个情景:你是一名创业者,面临着市场竞争激烈的局势。

传统的营销策略可能已经失去了效果,而你却依然希望找到突破。

这时,拗救的思维模式就能帮助你快速找到解决办法。

你不再局限于常规的广告宣传,而是去寻找与行业相关的不常被注意到的观点或理念,以此作为营销切入点。

拗救要求我们以创造性和开放的心态去思考问题。

它与习惯性思维相对立,习惯性思维容易使我们进入舒适区,停滞不前。

而拗救需要我们追求新奇、突破传统的解决方案,具有挑战和创新性。

拗救的成功往往与对多元化资源的利用有关。

我们常常只使用已知的资源,而拗救则要求我们去挖掘未被利用的资源和信息。

这些资源和信息往往蕴藏着解决问题的关键。

在实践拗救的过程中,我们可以运用一些具体的方法。

第一个方法是通过大胆的猜测和设想,将自己暂时摆脱常规思维的束缚。

我们可以通过问自己“如果……会发生什么?”的方式,来寻找新的解决方案。

第二个方法是启发式思考,寻找与问题相关的词汇和概念,通过联想来扩展我们的思路。

冲突解决法也是拗救的一种方法,通过寻找问题的矛盾点来启示我们可能的解决方案。

拗救的价值在于它给我们带来了开拓思路、超越界限的能力。

它鼓励我们跳出框架,寻找未知和不确定的可能性。

在这个快速变化的时代,我们需要具备创新和灵活性,而拗救正是培养这些能力的一种方式。

咏怀古迹其三的拗救拗救,是中国古代建筑中一种独特的建筑形式。

它是一种斜向倾斜的支撑结构,常用于支撑大型建筑物的梁柱,起到增强建筑稳定性的作用。

拗救的出现,不仅体现了中国古代建筑工艺的精湛,也展示了中国古代建筑师在建筑结构设计上的智慧和创造力。

拗救最早出现在中国古代建筑中的木构建筑中。

在古代,木材是主要的建筑材料,因其易于加工和可塑性强,被广泛应用于建筑结构中。

然而,木材的热胀冷缩性质使得大型建筑物的梁柱易于变形和倾斜,从而影响建筑的稳定性。

为了解决这一问题,古代建筑师们提出了拗救的设计理念。

拗救的设计原理是通过将支撑结构斜向倾斜,使其能够承受梁柱的重力,并将重力传递到地面,从而增强建筑的稳定性。

拗救的斜向倾斜角度和长度需要根据建筑物的结构和重力分布来确定,以确保支撑结构能够有效地承受重力。

在设计拗救时,建筑师需要考虑到梁柱的材料和尺寸,地面的承载能力以及建筑物的使用功能等因素,以确保拗救的设计符合建筑的需求。

拗救的设计和施工需要经验丰富的建筑师和工匠来完成。

首先,建筑师需要对建筑物的结构进行详细的分析和计算,确定拗救的位置和角度。

然后,工匠们需要根据设计图纸制作拗救的支撑结构,并将其安装到建筑物中。

在安装过程中,工匠们需要精确地控制拗救的斜向倾斜角度和长度,以确保其能够正确地承受建筑物的重力。

拗救的设计不仅在功能上具有重要意义,也在美学上具有独特魅力。

拗救的斜向倾斜结构形成了一种动态的美感,使建筑物更加生动和富有变化。

同时,拗救的设计也展示了中国古代建筑师在结构设计上的智慧和创造力,体现了中国古代建筑的卓越成就。

值得一提的是,拗救的设计不仅存在于中国古代建筑中,也可以在现代建筑中找到。

现代建筑师们通过借鉴和发展古代建筑的设计理念,将拗救运用到现代建筑中,以提高建筑的稳定性和美观性。

这种传统与现代的结合,使得拗救的设计在建筑领域中得到了广泛的应用和认可。

总的来说,拗救作为中国古代建筑中一种独特的支撑结构,不仅在功能上具有重要意义,也在美学上具有独特魅力。

拗救

五律、七律、五绝、七绝中,凡是平仄不依常格的句子,称为“拗句”,不合格律的字称为“拗字”,格律诗中出现拗句,采取一定的方式补救,称为"拗救"。

拗救的方法,一般有本句自救和对句相救两种。

一些特定的格式,如五言"平平仄平仄"、七言"仄仄平平仄平仄",也可以认为是拗句的一种。

但由于比较常用,自然跟一般拗句不同了。

具体分为以下四种情况:

①出句自救──在(仄仄)“平平平仄仄”句式中,因为是仄声字在句末,所以这句诗肯定是出句。

这种格式又可变成“平平仄平仄”,即第三字位置该用“平”而用了“仄”,于是在第四字位置补回一个平声字,叫做“三拗四救”(如果是七律就是“五拗六救”了,但七律这个也不是绝对的,也可“三拗五救”)式。

如杜甫的《天末怀李白》的首句:

“凉风起天末”,

“平平仄平仄”

王维《观猎》的尾联出句

“回看射雕处”,

“平平仄平仄”

以及杜甫的《咏怀古迹》之尾联出句

“庾信平生最萧瑟”,

“仄仄平平仄平仄”

都属于这种情况。

注意:出句自救只限于这种情况,不是任何出句都可乱随意变化的。

这条规定可以用四句口诀来帮助记忆:“平平平仄仄→平平仄平仄。

三拗四来救,当然要记牢。

”

②孤平拗救──在“(仄仄)平平仄仄平”这种句式中,句末的平声字是押韵的要求,必须用的,因此不算它。

除它之外,这句就只有前面两个平声字。

这时,如果第一个字也变成了仄声,就叫做犯孤平。

那么,就必须把第三个字变成平声来进行补救。

这就叫做“孤平拗救”。

如杜甫的《复愁十二首》其三:

万国尚戎马,故园今若何?

昔归相识少,早已战场多。

(第二句第三字“今”救第一字“故”,是孤平的本句自救)

③对句相救——如果出句是“仄仄平平仄”,第四字当平而仄,变成“仄仄平仄仄”,甚至是“仄仄仄仄仄”,这时,就要把对句“平平仄仄平”的第三个字位置变成平声字以相补救,这属于对句救出句。

如白居易《草》

离离原上草,一岁一枯荣。

野火烧不尽,春风吹又生。

(第三句“不”当平而仄,对句“吹”位置字变成平救上句)

如陆游《夜泊水村》的

“一身报国有万死,双鬓向人无再青”

“仄平仄仄仄仄仄,平仄仄平平仄平”

“报国有万死”就是“仄仄仄仄仄”,“向人无再青”就是“仄平平仄平”。

其中的“无”就既救出句的“万”(对句相救),又救本句孤平的“向”,所以叫“两救”。

可以利用这首诗构成两救的口诀:“报国有万死,向人无再青。

无字救双拗,佳联要记清。

”。