周进周出辐流式二沉池工艺的设计说明书

- 格式:doc

- 大小:379.50 KB

- 文档页数:16

1引言二沉池是污水处理厂重要的污水处理构筑物,其主要功能是实现泥水分离、污泥浓缩,保障污水处理厂的污泥回流、排泥和除磷等功能。

常用的有平流式、辐流式和竖流式3种类型的沉淀池,其中辐流式沉淀池在污水处理厂应用较为广泛。

根据进出水布置方式的不同,辐流式沉淀池可分为中进周出式、周进中出式、周进周出式[1],辐流式沉淀池的集水方式主要有内置单侧堰、外置单侧堰和内置双侧堰3种[2]。

研究表明,周进周出二沉池的进出水形式及流态有利于固液分离[3],且在较高回流比的情况下,容积利用率较高,活性污泥有足够的时间进行沉淀[4],在大中型污水处理厂广泛应用。

双出水堰周进周出辐流二沉池这一兼具各种优势的二沉池越来越值得深入研究与应用。

2工程概况2.1用地条件湖光污水处理厂位于湛江市麻章区288省道西侧。

设计近期规模2.5×104m 3/d ,远期规模5.0×104m 3/d 。

根据区域整体规划,该污水处理厂总体用地59976m 2,用地呈现狭长形,东西向最大宽度约160m ,南北向最大长度约488m ,良丰溪从用地南侧横穿而过,厂区实际使用面积仅51916m 2。

根据《城市污水处理工程项目建设标准》(建标198—2022),5.0×104m 3/d 污水厂建设用地指标应为约1.55m 2/(m 3·d )。

本工程实际仅为1.20m 2/(m 3·d ),实际用地仅为建设标准的77%,用地较为紧张。

2.2进、出水水质根据《南粤水更清行动计划(修订本)》(2017—2020年),设计出水水质执行广东省地方标准DB 44/26—2001《水污染物排放限值》一级标准及GB 18918—2002《城镇污水厂污染物【作者简介】翟林(1990~),男,陕西富平人,工程师,从事给水排水工程设计与研究。

双侧堰周进周出辐流二沉池工艺设计要点Key Points of Process Design of Double Side-Weir Inlet and OutletCircular Secondary Clarifier翟林,罗肖肖(广东省冶金建筑设计研究院有限公司,广州510080)ZHAI Lin,LUO Xiao-xiao(Guangdong Metallurgical Architectural Design and Research Institute Co.Ltd.,Guangzhou 510080,China)【摘要】湖光污水处理厂为湛江市重要市政基础设施之一,设计近期规模2.5×104m 3/d ,远期规模5.0×104m 3/d ,采用AAO+AO/双侧堰周进周出辐流二沉池/深度处理工艺。

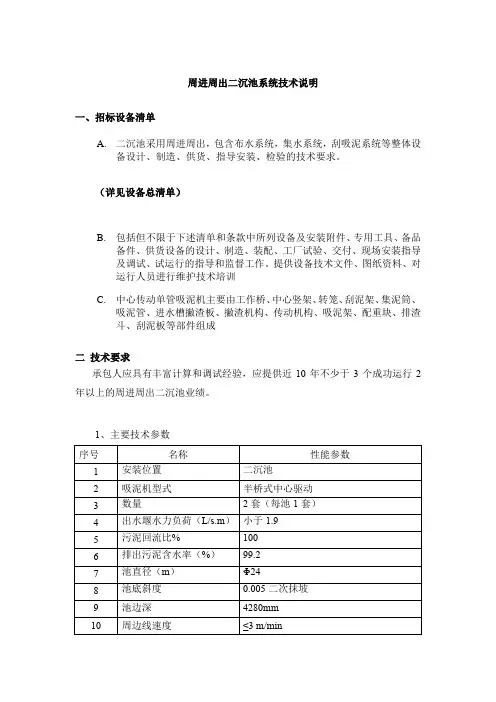

周进周出二沉池系统技术说明一、招标设备清单A.二沉池采用周进周出,包含布水系统,集水系统,刮吸泥系统等整体设备设计、制造、供货、指导安装、检验的技术要求。

(详见设备总清单)B.包括但不限于下述清单和条款中所列设备及安装附件、专用工具、备品备件、供货设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装指导及调试、试运行的指导和监督工作。

提供设备技术文件、图纸资料、对运行人员进行维护技术培训C.中心传动单管吸泥机主要由工作桥、中心竖架、转笼、刮泥架、集泥筒、吸泥管、进水槽撇渣板、撇渣机构、传动机构、吸泥架、配重块、排渣斗、刮泥板等部件组成二技术要求承包人应具有丰富计算和调试经验,应提供近10年不少于3个成功运行2年以上的周进周出二沉池业绩。

1、主要技术参数2、一般技术要求设备无故障运行时间在5年以上。

整机使用寿命在25年以上。

3、主要结构⑴工作桥由钢板折成“L”形梁,上铺走道,并配有不锈钢栏杆,横跨于池边及中心传动装置的顶盖上。

工作桥与池边的固定端设有伸缩装置。

⑵中心支柱由不锈钢板卷成筒形,两端设安装法兰,下端与池底预埋螺栓紧固,上端安装中心传动装置。

中心传动装置由电机、减速机、扭矩限制器、齿轮箱及置于齿轮箱中的小齿轮和内啮合式的回转支承组成。

⑶中心竖架套在中心支座外,上端与中心传动装置的转动圈相连,在传动装置的驱动下作旋转运动。

竖架由型钢焊接成为方形框架结构。

⑷刮泥架与吸泥架通过铰支销轴分别铰接于中心竖架的两侧,上部设斜拉杆,是两臂悬挂并保持平衡,调节拉杆的长度可以改变刮臂的悬挂角度使与池底相平行,刮臂由角钢焊接而成,端面呈三角形,刚性大,稳定性好。

考虑运输方便,刮臂分两段制作,接头部分用螺栓连接。

⑸集泥缸套在中心支座上悬吊于中心竖架的下部,上部与中心支座密封,下部与在池底安装的密封圈配合,并用耐酸碱橡胶制成特殊的端面,作滑动密封,其密度可靠,使用寿命长,可确保集泥缸内外的泥水不发生短路现象。

集泥缸由钢板卷制而成。

周进周出辐流式二沉池的工艺设计4.1 配水系统的设计配水系统的设计是周边进水周边出水辐流式二沉池的关键所在。

周进式辐流式二沉池的只有沿圆周各点的进出水量一至,布水均匀,才能发挥其优点。

而常用的配水系统为配水槽和布水孔。

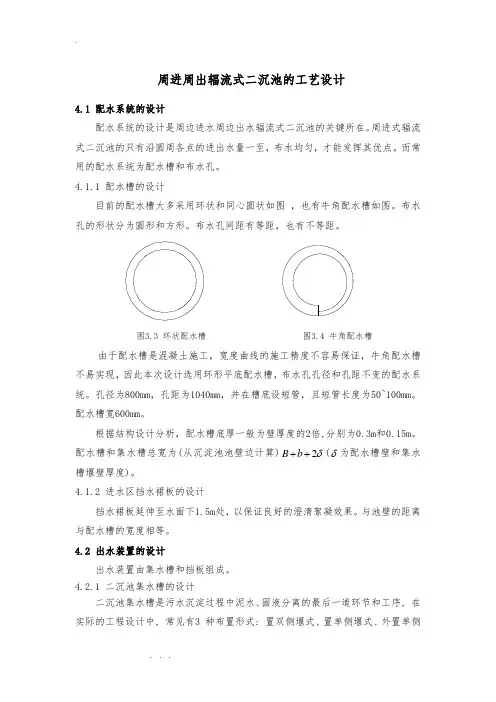

4.1.1 配水槽的设计目前的配水槽大多采用环状和同心圆状如图,也有牛角配水槽如图。

布水孔的形状分为圆形和方形。

布水孔间距有等距,也有不等距。

图3.3 环状配水槽图3.4 牛角配水槽由于配水槽是混凝土施工,宽度曲线的施工精度不容易保证,牛角配水槽不易实现,因此本次设计选用环形平底配水槽,布水孔孔径和孔距不变的配水系统。

孔径为800mm,孔距为1040mm,并在槽底设短管,且短管长度为50~100mm。

配水槽宽600mm。

根据结构设计分析,配水槽底厚一般为壁厚度的2倍,分别为0.3m和0.15m。

配水槽和集水槽总宽为(从沉淀池池壁边计算)δ2B(δ为配水槽壁和集水++b槽堰壁厚度)。

4.1.2 进水区挡水裙板的设计挡水裙板延伸至水面下1.5m处,以保证良好的澄清絮凝效果。

与池壁的距离与配水槽的宽度相等。

4.2 出水装置的设计出水装置由集水槽和挡板组成。

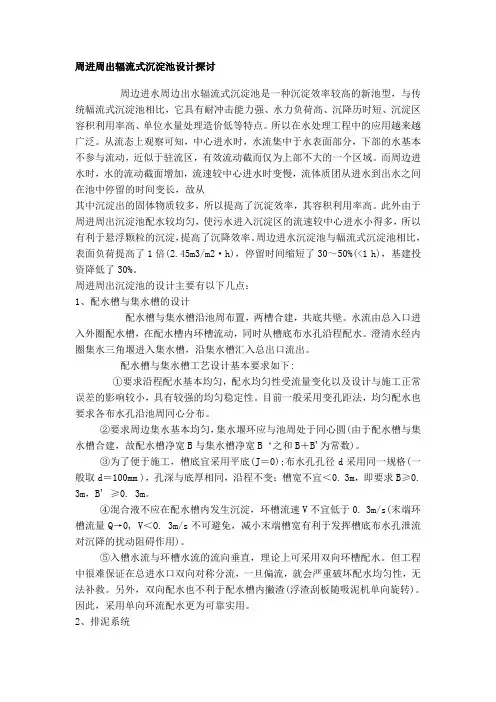

4.2.1 二沉池集水槽的设计二沉池集水槽是污水沉淀过程中泥水、固液分离的最后一道环节和工序, 在实际的工程设计中, 常见有3 种布置形式: 置双侧堰式、置单侧堰式、外置单侧堰式, 见图3.5。

置单侧堰式、外置单侧堰式均为单侧堰进水, 设计堰上负荷基本一致, 从构造和水力条件来看, 两者没有明显的优劣之分。

置双侧堰式的集水槽因堰上负荷小、出水水质好而应用较多。

但在最近几年的工程设计与应用中发现双侧堰进水集水槽主要存在2个现象[27]:(1) 集水槽两侧水质检测时, 侧水质优于外侧。

(2) 因集水槽平衡孔开孔过大使三角堰均匀集水作用降低。

置双侧堰式置单侧堰式外置单侧堰式图3.5 二沉池集水槽布置形式在实际运行中, 可常观察到一种现象:靠近池壁的出水溢流堰一侧, 挟带较多的活性污泥絮体杂质, 而侧出水溢流堰的絮体杂质相对较少。

周进周出辐流式沉淀池设计探讨周边进水周边出水辐流式沉淀池是一种沉淀效率较高的新池型,与传统幅流式沉淀池相比,它具有耐冲击能力强、水力负荷高、沉降历时短、沉淀区容积利用率高、单位水量处理造价低等特点。

所以在水处理工程中的应用越来越广泛。

从流态上观察可知,中心进水时,水流集中于水表面部分,下部的水基本不参与流动,近似于驻流区,有效流动截而仅为上部不大的一个区域。

而周边进水时,水的流动截面增加,流速较中心进水时变慢,流体质团从进水到出水之间在池中停留的时间变长,故从其中沉淀出的固体物质较多,所以提高了沉淀效率,其容积利用率高。

此外由于周进周出沉淀池配水较均匀,使污水进入沉淀区的流速较中心进水小得多,所以有利于悬浮颗粒的沉淀,提高了沉降效率。

周边进水沉淀池与幅流式沉淀池相比,表面负荷提高了1倍(2.45m3/m2·h),停留时间缩短了30~50%(<1 h),基建投资降低了30%。

周进周出沉淀池的设计主要有以下几点:1、配水槽与集水槽的设计配水槽与集水槽沿池周布置,两槽合建,共底共壁。

水流由总入口进入外圈配水槽,在配水槽内环槽流动,同时从槽底布水孔沿程配水。

澄清水经内圈集水三角堰进入集水槽,沿集水槽汇入总出口流出。

配水槽与集水槽工艺设计基本要求如下:①要求沿程配水基本均匀,配水均匀性受流量变化以及设计与施工正常误差的影响较小,具有较强的均匀稳定性。

目前一般采用变孔距法,均匀配水也要求各布水孔沿池周同心分布。

②要求周边集水基本均匀,集水堰环应与池周处于同心圆(由于配水槽与集水槽合建,故配水槽净宽B与集水槽净宽B‘之和B+B'为常数)。

③为了便于施工,槽底宜采用平底(J=0);布水孔孔径d采用同一规格(一般取d=100mm ),孔深与底厚相同,沿程不变;槽宽不宜<0. 3m,即要求B≥0. 3m,B' ≥0. 3m。

④混合液不应在配水槽内发生沉淀,环槽流速V不宜低于0. 3m/s(末端环槽流量Q→0, V<O. 3m/s不可避免,减小末端槽宽有利于发挥槽底布水孔泄流对沉降的扰动阻碍作用)。

1 引言随着社会的不断发展,尤其是人口的快速增加、城市化与工业化水平的不断提高,随之而来的原始资源型和污染型水资源短缺问题也日益突出。

水资源短缺和水污染加剧所构成的水危机引起了世界各国的关注,治理水污染环境的课题被列入世界环保组织的工作日程。

我们不仅要达到经济的发展,生活水平的提高,还应该做到经济与环境保护协调发展,使人们的生活质量不断提高。

传统的废水处理技术难以满足越来越严格的污水排放标准的要求,而且传统的废水处理厂多数只有负的经济效益,这无疑使许多企业无法承受额外的废水处理费用,经济的发展带来了水资源的日趋短缺,客观上要求废水能够循环再利用。

在社会效益和经济效益最大化的要求下,各种新型的、改良的、高效的废水处理技术就应运而生了。

六十年代初,国外出现了一种向心流二沉池,最大池径可达42.7m。

七十年代,国内先后建成规模不等的几座模型及生产性向心流二沉池。

研究及生产运行表明,该池在水力效率、水力负荷、沉淀历时、耐冲击负荷、技术经济效益等均优于其它类型的二沉池,其主要表现在该池的容积利用率高于普通辐流池50~80%[1],水力负荷高于普通辐流式二沉池,沉淀历时短至l小时[2,3]等。

向心流二沉池不仅可以新建,而且还适合对原有幅流二沉池的改造、挖掘现有污水处理厂的潜力。

有文献从工程应用角度探讨了该池的特点。

指出:(1) 向心流二沉池的构造适于密度流的特点,克服了短流,减小了“池壁效应”使得整池每△R半径上所能通过的流量是有限的,水流在沉淀区内分布基本均匀,有利于沉淀[2]。

(2) 混合液由池周边分散入流,故入流动能低,入流方向大体与污泥流动方向一致,减少入流搅起污泥和带走轻的絮体的可能性,混合液直接由泥斗短路流出的量少,有利于泥水分离及底泥压缩[4]。

2 水体污染现状2.1 废水排放量逐年增长而污水处理率低我国1993~1995年废水排放量各约为:356亿吨、365亿吨、373亿吨,而2001年废水排放量达到416亿吨,可见废水排放量逐年增加。

二沉池设计允许最大污泥体积进流量Qsv:(L/㎡·h)500SVI(mL/g)130表面负荷q:清水区h1(m):0.5最大回流比R:1分离区h2(m): 1.64761611浓缩时间tE(h):2池边水深(m):设计流量Q(m 3/h):42曝气池X(g/L) 4.5二沉池表面负荷(m 3/㎡·h):0.69SVI(mL/g)130日处理量(m3/d):1000校核固体负荷G:148.0496921沉淀时间t(h):2沉淀部分有效水深h2(m)1.38污泥斗上部直径D1(m): 1.5污泥斗底部直径D2(m):1污泥斗容积V1(m3):0.5381987圆锥体上部直径D:8.8圆锥体高度(m):0.1825圆锥体体积V2(m3):4.435884542竖直段污泥部分高度(m): 2.06382421污泥区高度h4(m):2.679336914设超高高度h1(m):0.2缓冲层高度h3(m):0.5沉淀池总高度H(m):(h1+h2+h3+h4)4.75933691时流量(m 3/s):0.01166667中心进水导流筒流速取值0.6-1.0m/s,本次取值0.6,则导流筒直径D:0.222575798中心进水导流筒B(m)0.1H(m)0.3稳流筒流速控制(m/s):0.025稳流筒内水流面积㎡:0.933333333二沉池有效沉淀区面积A:59.66二沉池实际表面负荷q:0.703989273验算二沉池固体负荷G:152.061683崔玉川详细计算法(中进周出计算得出二沉池各部分尺寸结论:正常值120-160kg/㎡·d;回流比在60%-120%之间符合要求;二沉池设计计算说明:采用中心进水周边出水辐流表面负荷计算(周雹计算法)0.68池深计算(周雹计算法)3.91。

周边进(出)水型二沉池的设计才振刚众所周知,城市污水中含有大量的有毒、有害物质,如不加以处理控制,直接排入水体和土壤中,将会对环境造成污染,不仅损害人民的身体健康,还严重制约着工农业生产和城市的发展。

我国的城市污水处理率很低,长年徘徊在10%以下,一些城市的水环境已经恶化,修建大量的城市污水处理厂已迫在眉睫。

在各类城市污水处理工艺中,最具代表性的就是活性污泥法,而在活性污泥法处理系统中,二次沉淀池是保证出水水质的关键构筑物之一。

下面,我结合实际工程,就二沉池的选型、计算探讨如下:一、适用条件沉淀池主要是去除悬浮于水中的可以沉淀的固体悬浮物。

初次沉淀池主要是对污水中以无机物为主体的比重大的固体悬浮物进行沉淀分离。

而二次沉淀池是对污水中以微生物为主体的、比重小的、因水流作用易发生上浮的固体悬浮物进行沉淀分离。

一般来说,二次沉淀池多采用竖流式和辐流式,前者比较适用处理水量不大的小型污水处理厂;后者则适用大、中型污水处理厂。

二、不同类型二沉池设计、运行参数比较一般辐流式和竖流式沉淀池,原污水从池中心进入,在池周边出流,进口处流速很大,程紊流现象,影响了沉淀池的分离效果。

而周边进水型辐流式和竖流式沉淀池与此恰恰相反,原污水从池周边流向池中心,澄清水则从池中心返回到池周边流出,在一定程度上克服了上述缺点。

原污水流入位于池周边的进水槽中,在进水槽底部设有进水孔,再从进水孔均匀地进入池内进行悬浮颗粒的沉淀,从而提高沉淀效率。

根据国外资料介绍,这种沉淀池的处理能力比一般辐流式沉淀池要高出一倍。

沉淀池设计计算时一般以水力负荷来计算有效面积,用固体负荷做较核,在二沉池中尤为重要。

根据国外资料,国外所采用周边进水中心出水和周边进水周边出水的二次沉淀池的水力负荷最大为2.72m3/(m2.h),最小为1.0m3/(m2.h),而我国较有代表性的城市污水处理厂中二沉池所采用的水力负荷值,最大为1.19m3/(m2.h),最小为0.73m3/(m2.h),由此可以看出,周边进水型二沉池的水利负荷要比普通型二沉池水力负荷平均高出1.72倍。

一 辐流式二沉池介绍 辐流式沉淀池,池体平面圆形为多,也有方形的。

废水自池中心进水管进入池,沿半径方向向池周缓缓流动。

悬浮物在流动中沉降,并沿池底坡度进入污泥斗,澄清水从池周溢流出水渠。

辐流式沉淀池多采用回转式刮泥机收集污泥,刮泥机刮板将沉至池底的污泥刮至池中心的污泥斗,再借重力或污泥泵排走。

为了刮泥机的排泥要求,辐流式沉淀池的池底坡度平缓。

辐流式沉淀池半桥式周边传动刮泥活性污泥法处理污水工艺过程中沉淀池的理想配套设备适用于一沉池或二沉池,主要功能是为去除沉淀池中沉淀的污泥以及水面表层的漂浮物。

一般适用于大中池径沉淀池。

周边传动,传动力矩大,而且相对节能;中心支座与旋转桁架以铰接的形式连接,刮泥时产生的扭矩作用于中心支座时即转化为中心旋转轴承的圆周摩擦力,因而受力条件较好;中心进水、排泥,周边出水,对水体的搅动力小,有利于污泥的去除。

二 作图说明同样是一个剖面图和一个带有尺寸的图。

带尺寸的图是从课本上拍的,就标上尺寸吧。

剖面图是在网上搜的,大概类似就好。

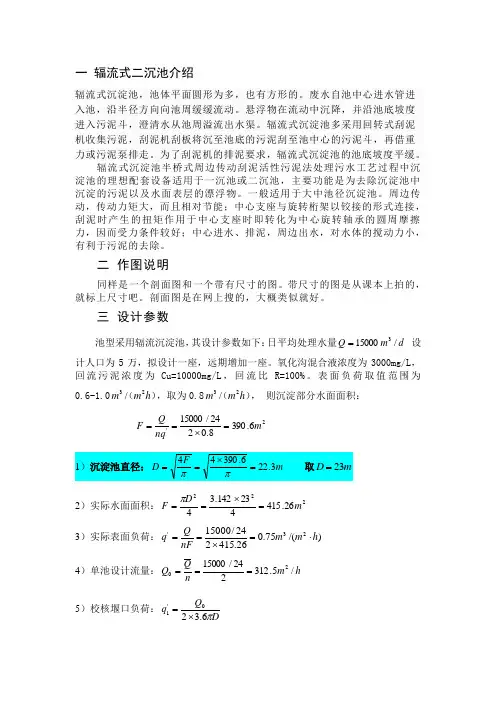

三 设计参数池型采用辐流沉淀池,其设计参数如下:日平均处理水量d m Q /150003= 设计人口为5万,拟设计一座,远期增加一座。

氧化沟混合液浓度为3000mg/L ,回流污泥浓度为Cu=10000mg/L ,回流比R=100%。

表面负荷取值范围为0.6-1.0)(h m m 23/,取为0.8)(h m m 23/, 则沉淀部分水面面积:2'6.3908.0224/15000m nqQ F =⨯==2)实际水面面积:22226.415423142.34m D F =⨯==π 3)实际表面负荷:)/(75.026.415224/1500023'h m m nF Q q ⋅=⨯==4)单池设计流量:h m n Q Q /5.312224/1500020=== 5)校核堰口负荷:DQ q π6.320'1⨯==23142.36.325.312⨯⨯⨯ =)/(7.1)/(60.0m s L m s L ⋅<⋅ 校核固体负荷:FN Q R q W 24)1(0'2⨯+= =26.4152435.312)11(⨯⨯⨯+ =)/(150)/(36.10822d m kg d m kg ⋅<⋅6)澄清区高度:设沉淀时间h t 0.4=,(取值范围为2.0-5.0)则有:m F t Q h 01.326.4150.45.3120'2=⨯== (有效水深) 径深比:64.701.323'2==h D ,处于6-12之间,合设计要求。

4二沉池4.1选型沉淀池主要分为平流式、竖流式、辐流式和斜流式,平流式的沉淀效果较好,出水较稳定,且对悬浮物含量多与少都适应,对冲击负荷和温度变化的适应能力较强,但是占地面积大。

竖流式占地面积较小,其中心管的配水范围小,不易均匀,故不适用于大水量的污水处理,而且由于泥斗的下底宽和斜壁的倾角有限制,会导致它所需的泥斗过深。

斜流式的虽然沉淀效果最好,但是由于污泥有粘附性,且斜流式沉淀池没有刮泥的装置,所以容易堵塞,一般用在给水处理中。

辐流式采用机械排泥,运行较好,管理也较简单,但池水水流速度不稳定。

辐流式二沉池根据进出水有三种:中心进水周围出水、周围进水中心出水、周围进水周围出水。

就理论来说,周进周出由于停留时间是其余两种的两倍,所以效果最好,但是要达到水流分层的效果非常困难。

中进周出的过水面积比周进中出的小,所以污泥的沉淀效果比较好。

经过比较,本设计决定选用中心进水周围出水的辐流式二沉池。

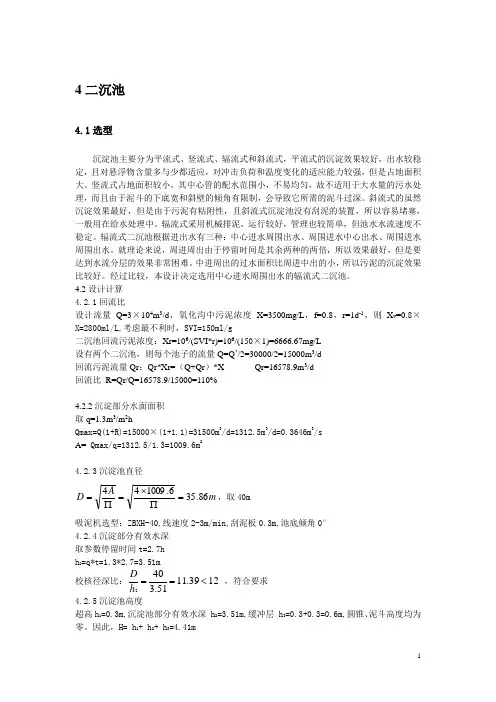

4.2设计计算 4.2.1回流比设计流量Q=3×104m 3/d ,氧化沟中污泥浓度 X=3500mg/L ,f=0.8,r=1d -1,则X v =0.8×X=2800ml/L,考虑最不利时,SVI=150ml/g二沉池回流污泥浓度:Xr=106/(SVI*r)=106/(150×1)=6666.67mg/L 设有两个二沉池,则每个池子的流量Q=Q ’/2=30000/2=15000m 3/d 回流污泥流量Qr :Qr*Xr=(Q+Qr )*X Qr=16578.9m 3/d 回流比 R=Qr/Q=16578.9/15000=110%4.2.2沉淀部分水面面积 取q=1.3m 3/m 2hQmax=Q(1+R)=15000×(1+1.1)=31500m 3/d=1312.5m 3/d=0.3646m 3/sA= Qmax/q=1312.5/1.3=1009.6m24.2.3沉淀池直径m A D 86.356.100944=∏⨯=∏=,取40m吸泥机选型:ZBXH-40,线速度2-3m/min,刮泥板0.3m,池底倾角0° 4.2.4沉淀部分有效水深 取参数停留时间t=2.7h h 2=q*t=1.3*2.7=3.51m 校核径深比:1239.1151.3402<==h D ,符合要求4.2.5沉淀池高度超高h 1=0.3m,沉淀池部分有效水深 h 2=3.51m,缓冲层 h 3=0.3+0.3=0.6m,圆锥、泥斗高度均为零。

周边进水周边出水辐流式二沉池表面积及直径二沉池面积Fq n Q F ⋅=max式中 Q max —— 二沉池设计数量250m 3/h ;N ——二沉池座数,此次为1;q —— 表面水力负荷,此次取(m 2·h)·故 27.4166.0250m F ≈=池子直径D : m FD 03.234≈=π,取D=24m校核固体负荷G()F XQ R G ⋅⋅+⨯=max 124故 ())/(79.647.4163250%501242d m kg G ⋅≈⨯⨯+⨯=<150kg/(m 2·d)满足要求高度计算(1)沉淀区高度h 2’《停留时间t 取,故m F tQ h 5.1'max 2≈⋅=(2)污泥区高度h 2’’取污泥停留时间:T=1h ,故()()()()m F X X X QR T h r 45.07.4169332505.011212''max 2≈⨯+⨯⨯+⨯⨯=⋅+⋅⋅+⋅⨯=(3)池边水深h 2m h h h 25.23.0'''222=++=(式中为缓冲层高度)<4m ,满足要求(4)污泥斗高度、污泥斗上直径D 1=,下直径D 2=,斗壁与水平夹角为55°故污泥斗高度h 4为:m 71.055tan 22214≈︒⋅⎪⎭⎫ ⎝⎛-=D D h (5)池总高H二沉池采用单管吸泥机排泥,池底坡度取,故污泥斗边缘与二沉池外边缘底端的高差h 3为:m h 11.001.023.2243≈⨯-=取超高为,所以池总高H : m h h h H 57.35.0432=+++=!出、入流槽设计采用渐变式的出、入流槽设计,在槽宽不足300mm 时,槽宽采用300mm ,出水槽与入流槽合建。

取入流槽起始端流速为V=s.设计流量为Q s =s.采用经验公式可得起始端水深H 0,并且设槽宽与水深相同,则m VQ H B s 48.000≈==,取 出水槽与入流槽合建,故渠道总宽度为。

双侧堰周进周出辐流二沉池工艺设计要点

翟林;罗肖肖

【期刊名称】《工程建设与设计》

【年(卷),期】2024()9

【摘要】湖光污水处理厂为湛江市重要市政基础设施之一,设计近期规模

2.5×10^(4)m^(3)/d,远期规模5.0×10^(4)m^(3)/d,采用AAO+AO/双侧堰周进周出辐流二沉池/深度处理工艺。

双侧堰周进周出辐流二沉池作为一种特殊形式的辐流二沉池,具有表面负荷高、水力停留时间长、利于固液分离、用地节约等特点,介绍了其主要设计参数及总体布置形式、上下游衔接方式、双侧堰出水方式等,该池布水均匀、运行稳定。

本工程用地面积为建设标准的77%,实现了节约土地和节省投资的目标。

【总页数】3页(P141-143)

【作者】翟林;罗肖肖

【作者单位】广东省冶金建筑设计研究院有限公司

【正文语种】中文

【中图分类】X703

【相关文献】

1.周进周出辐流式二沉池布水槽改进水力计算探讨

2.周进周出辐流式二沉池平面设计改进水力计算探讨

3.周进周出辐流式二沉池在污水处理工程中的应用

4.周进周

出式二沉池流态数值模拟5.Trans-Flo矩形周进周出二沉池用于污水处理厂工艺设计

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

周进周出辐流式二沉池的工艺设计4.1 配水系统的设计配水系统的设计是周边进水周边出水辐流式二沉池的关键所在。

周进式辐流式二沉池的只有沿圆周各点的进出水量一至,布水均匀,才能发挥其优点。

而常用的配水系统为配水槽和布水孔。

4.1.1 配水槽的设计目前的配水槽大多采用环状和同心圆状如图,也有牛角配水槽如图。

布水孔的形状分为圆形和方形。

布水孔间距有等距,也有不等距。

图3.3 环状配水槽图3.4 牛角配水槽由于配水槽是混凝土施工,宽度曲线的施工精度不容易保证,牛角配水槽不易实现,因此本次设计选用环形平底配水槽,布水孔孔径和孔距不变的配水系统。

孔径为800mm,孔距为1040mm,并在槽底设短管,且短管长度为50~100mm。

配水槽宽600mm。

根据结构设计分析,配水槽底厚一般为内壁厚度的2倍,分别为0.3m和0.15m。

配水槽和集水槽总宽为(从沉淀池池壁内边计算)δ2B(δ为配水槽内壁和++b集水槽堰壁厚度)。

4.1.2 进水区挡水裙板的设计挡水裙板延伸至水面下1.5m处,以保证良好的澄清絮凝效果。

与池壁的距离与配水槽的宽度相等。

4.2 出水装置的设计出水装置由集水槽和挡板组成。

4.2.1 二沉池集水槽的设计二沉池集水槽是污水沉淀过程中泥水、固液分离的最后一道环节和工序, 在实际的工程设计中, 常见有3 种布置形式: 内置双侧堰式、内置单侧堰式、外置单侧堰式, 见图3.5。

内置单侧堰式、外置单侧堰式均为单侧堰进水, 设计堰上负荷基本一致, 从构造和水力条件来看, 两者没有明显的优劣之分。

内置双侧堰式的集水槽因堰上负荷小、出水水质好而应用较多。

但在最近几年的工程设计与应用中发现双侧堰进水集水槽主要存在2个现象[27]:(1) 集水槽两侧水质检测时, 内侧水质优于外侧。

(2) 因集水槽内平衡孔开孔过大使三角堰均匀集水作用降低。

内置双侧堰式内置单侧堰式外置单侧堰式图3.5 二沉池集水槽布置形式在实际运行中, 可常观察到一种现象:靠近池壁的出水溢流堰一侧, 挟带较多的活性污泥絮体杂质, 而内侧出水溢流堰的絮体杂质相对较少。

周进周出二沉池设计之探讨沉淀池是水处理工程中常用的构筑物,为提高水处理能力、稳定出水水质、降低运行成本和控制基建投资,各种类型的沉淀池都有了较大的改进和革新。

笔者在某污水处理厂工程的设计中,针对出水水质要求高、用地面积少的情况,二沉池选用了圆形周边进水周边出水幅流式沉淀池。

该工程总设计规模17×104m3/d,近期实施10×104m3/d。

4座周进周出的沉淀池作二沉池,单池处理能力Qd=3.25×104m3/d。

下文对周进周出沉淀池的选择及配水系统的设计谈一些具体做法。

1 周进周出与中进周出沉淀池的比较1.1 沉淀区的流态二次沉淀池进水为活性污泥混合液,悬浮物固体MLSS的质量浓度在3000-4000mg/L之间,远高于池内的澄清水。

由于二者间的密度差、温度差而存在二次流和异重流现象。

中进周出和周进周出两种不同池型内的混合液流态各不相同,详见图1与图2:在中进式沉淀池中,活性污泥混合液从池中心进水管以相对较高的流速进入池内,形成涡流,经布水筒逐渐下降到污泥层上,再沿沉淀区中部向池壁方向流动并壅起环流。

分离出的澄清水部分溢流入出水槽,部分在上面从池边向池中心回流;密度大的混合液则在下面从池边向池中心流动,形成了反向流动的环流。

这种环流不利于沉淀,限制了池子的水力负荷。

而在周边进水周边出水的沉淀池中,密度流的方向与中心进水式相反。

混合液经进水槽配水孔管流入导流区后经孔管挡板折流,下降到池底污泥面上并沿泥面向中心流动,汇集后呈一个平面上升,在向池中心汇流和上升过程中分离出澄清水,并反向流到池边的出水槽,形成大环形密度流,污泥则沉降到池底部。

因此,周进周出沉淀池的异重流流态改变了沉淀区的流态,有利于固液分离。

1.2 容积利用率异重流现象在中进式沉淀池中会形成短流,部分容积没有得到有效利用,池子的实际负荷比设计负荷大得多。

而周进式由于大环形密度流的形成,容积利用率要高得多。

对应进。

周进周出二沉池设计之探讨沉淀池是水处理工程中常用的构筑物,为提高水处理能力、稳定出水水质、降低运行成本和控制基建投资,各种类型的沉淀池都有了较大的改进和革新。

笔者在某污水处理厂工程的设计中,针对出水水质要求高、用地面积少的情况,二沉池选用了圆形周边进水周边出水幅流式沉淀池。

该工程总设计规模17×104m3/d,近期实施10×104m3/d。

4座周进周出的沉淀池作二沉池,单池处理能力Qd=3.25×104m3/d。

下文对周进周出沉淀池的选择及配水系统的设计谈一些具体做法。

1 周进周出与中进周出沉淀池的比较1.1 沉淀区的流态二次沉淀池进水为活性污泥混合液,悬浮物固体MLSS的质量浓度在3000-4000mg/L之间,远高于池内的澄清水。

由于二者间的密度差、温度差而存在二次流和异重流现象。

中进周出和周进周出两种不同池型内的混合液流态各不相同,详见图1与图2:在中进式沉淀池中,活性污泥混合液从池中心进水管以相对较高的流速进入池内,形成涡流,经布水筒逐渐下降到污泥层上,再沿沉淀区中部向池壁方向流动并壅起环流。

分离出的澄清水部分溢流入出水槽,部分在上面从池边向池中心回流;密度大的混合液则在下面从池边向池中心流动,形成了反向流动的环流。

这种环流不利于沉淀,限制了池子的水力负荷。

而在周边进水周边出水的沉淀池中,密度流的方向与中心进水式相反。

混合液经进水槽配水孔管流入导流区后经孔管挡板折流,下降到池底污泥面上并沿泥面向中心流动,汇集后呈一个平面上升,在向池中心汇流和上升过程中分离出澄清水,并反向流到池边的出水槽,形成大环形密度流,污泥则沉降到池底部。

因此,周进周出沉淀池的异重流流态改变了沉淀区的流态,有利于固液分离。

1.2 容积利用率异重流现象在中进式沉淀池中会形成短流,部分容积没有得到有效利用,池子的实际负荷比设计负荷大得多。

而周进式由于大环形密度流的形成,容积利用率要高得多。

对应进。

1、设计规模总设计流量Q=40000m3/d=1666.67 m3/h=0.46 m3/s=462.96L/s总变化系数Kz取1.30最大时流量Qh=52000m3/d=2166.67 m3/h=0.60 m3/s=601.85L/s 二沉池个数n=2本次新建二沉池平均流量Q0=20000m3/d=833.33 m3/h=0.23m3/s=231.48L/s本次新建二沉池最大流量Q max=26000m3/d=1083.33m3/h=0.30m3/s=300.93L/s2、设计参数1)表面水力负荷参数选用表面水力负荷q[m3/(m2.h)]=0.92(排水规范表6.5.1:二沉池活性污泥法表面水力负荷06.~1.5)沉淀部分水面面积F(m2)=Q/nq=1666.67/2*0.92=905.80(给水排水设计手册第五册P307表5-19)2)沉淀池直径计算二沉池直径D(m)=(4F/π)1/2=(4*905.80/π)1/2=33.97(给水排水设计手册第五册P308表5-20)取34.00实际沉淀部分水面面积F(m2)= πD2/4=π34^2/4=907.46平均时实际表面水力负荷q[m3/(m2.h)]=Q/nF=1666.67/(2*907.46)=0.92(排水规范表6.5.1:二沉池活性污泥法表面水力负荷06.~1.5)最高时实际表面水力负荷q,[m3/(m2.h)]= q*Kz=0.92*1.30=1.19 (排水规范表6.5.1:二沉池活性污泥法表面水力负荷06.~1.5)3)固体负荷校核校核平均时固体负荷G[kg/(m2.d)]=24(1+R)Q0X/F=24(1+100%)*833.33*3.4/907.46=149.87 (室外排水设计规范6.5.1:≤150)校核最高时固体负荷G,[kg/(m2.d)]=Kz*G=1.30*149.87=194.83(室外排水设计规范6.5.1:≤150)混合液悬浮物浓度X(gMSLL/L)=3.40(室外排水设计规范表6.6.20:2.5~4.5)平均时污泥回流比R(%)=100(厌氧-缺氧-好氧活性污泥法规范p21:污泥回流比40%-110%)最高时污泥回流比R(%)=100(厌氧-缺氧-好氧活性污泥法规范p21:污泥回流比40%-110%)4)沉淀池高度计算澄清区高度h2丿=qt=1.19*2=2.39m设沉淀时间t=2h污泥区高度h2丿丿=(1+R)Q0Xt丿/[0.5*(X+X z)F]=(1+100%)*1083.33*3.4*1/[0.5*(3.4+6.8)*907.46]=1.59m平均时污泥回流比R(%)=100底流污泥浓度Xz=X(1+R)/R=3.4(1+100%)/100%=6.8g/L缓冲层高度h3=0.3m二沉池池边水深h2=h2丿+h2丿丿+h3=2.39+1.59+0.3=4.28m 取4.40m 校核径深比D/h2=37/4.40=7.73(室外排水设计规范6.5.12:径深比宜为6~12)二沉池底坡落差二沉池配用中心传动单管吸泥机1台,池底找坡按照5‰考虑h4=0.005*34/2=0.085m 取0.1m超高h1=0.6m二沉池总高度H=h1+h2+h4=0.6+4.40+0.1=5.1m5)管径计算进水管(单池最大时流量+100%污泥回流量)设计流量Q=(Q0+Q max)/2=0.53(m3/s)管径D=900mm流速v=4Q/πD2=0.84m/s出水管(单池最大时流量)设计流量Q=0.30(m3/s)管径D=700mm流速v=4Q/πD2=0.78m/s至污泥泵房排泥管(100%污泥回流量+剩余污泥量)设计流量Q=0.23+867.5/86400=0.24 (m3/s)管径D=700mm流速v=4Q/πD2=0.62m/s。

周进周出辐流式二沉池的工艺设计4.1 配水系统的设计配水系统的设计是周边进水周边出水辐流式二沉池的关键所在。

周进式辐流式二沉池的只有沿圆周各点的进出水量一至,布水均匀,才能发挥其优点。

而常用的配水系统为配水槽和布水孔。

4.1.1 配水槽的设计目前的配水槽大多采用环状和同心圆状如图,也有牛角配水槽如图。

布水孔的形状分为圆形和方形。

布水孔间距有等距,也有不等距。

图3.3 环状配水槽图3.4 牛角配水槽由于配水槽是混凝土施工,宽度曲线的施工精度不容易保证,牛角配水槽不易实现,因此本次设计选用环形平底配水槽,布水孔孔径和孔距不变的配水系统。

孔径为800mm,孔距为1040mm,并在槽底设短管,且短管长度为50~100mm。

配水槽宽600mm。

根据结构设计分析,配水槽底厚一般为壁厚度的2倍,分别为0.3m和0.15m。

配水槽和集水槽总宽为(从沉淀池池壁边计算)δ2B(δ为配水槽壁和集水++b槽堰壁厚度)。

4.1.2 进水区挡水裙板的设计挡水裙板延伸至水面下1.5m处,以保证良好的澄清絮凝效果。

与池壁的距离与配水槽的宽度相等。

4.2 出水装置的设计出水装置由集水槽和挡板组成。

4.2.1 二沉池集水槽的设计二沉池集水槽是污水沉淀过程中泥水、固液分离的最后一道环节和工序, 在实际的工程设计中, 常见有3 种布置形式: 置双侧堰式、置单侧堰式、外置单侧堰式, 见图3.5。

置单侧堰式、外置单侧堰式均为单侧堰进水, 设计堰上负荷基本一致, 从构造和水力条件来看, 两者没有明显的优劣之分。

置双侧堰式的集水槽因堰上负荷小、出水水质好而应用较多。

但在最近几年的工程设计与应用中发现双侧堰进水集水槽主要存在2个现象[27]:(1) 集水槽两侧水质检测时, 侧水质优于外侧。

(2) 因集水槽平衡孔开孔过大使三角堰均匀集水作用降低。

置双侧堰式置单侧堰式外置单侧堰式图3.5 二沉池集水槽布置形式在实际运行中, 可常观察到一种现象:靠近池壁的出水溢流堰一侧, 挟带较多的活性污泥絮体杂质, 而侧出水溢流堰的絮体杂质相对较少。

侧溢流堰的出水优于外侧溢流堰,因此本设计采用置单侧堰进水。

集水槽设自由溢流堰,溢流堰严格水平,即可保证水流均匀,又可控制沉淀池水位。

为此溢流堰常采用锯齿形堰,这种出水堰易于加工及安装出水比平堰均匀,池水位一般控制在锯齿高度的1/2处为宜。

4.2.2 挡板的设计在出口处设置挡板,挡板高出水面0.1~0.15m,挡板淹没深度是沉淀池深度而定,不小于0.25m,一般为0.3~0.4m,挡板位置,距出口为0.25~0.5m。

4.3 辐流式二沉池的一般设计原则辐流式沉淀池一般为圆形,水流沿沉淀池半径方向流动。

池直径在6~60m 之间[28]。

具体设计参数如下:(1) 池直径与有效水深之比6~12;(2) 坡向泥斗的底坡≥0.05;(3) 池径≥16m;(4) 表面负荷≤2.5m3/(m2·h);(5) 沉淀时间1~1.5h;(6) 池径<20m,一般采用中心传动的刮泥板。

池径>20m,一般采用周边传的刮泥机;(7) 刮泥机转速为1~3r/h,刮泥机外缘线速度≤3m/min;(8) 非机械刮泥时,缓冲层高0.5m。

机械刮泥时,缓冲层高上缘宜高出刮泥板0.3m;(9) 排泥管的直径不应小于200mm;(10) 当采用静水压力排泥时,初次沉淀池的静水头不应小于1.5m;二次沉淀池的静水头,生物膜法处理后不应小于 1.2m,活性污泥法处理池后不应小于0.9m;(11) 沉淀池应设置浮渣的撇除、输送和处置设施。

国外许多专家学者[29~31]通过实验研究指出:选择合适的沉淀池几何结构参数可以提高沉淀池的处理效率。

二次沉淀池的效率受下列因素影响,包括悬浮物固体浓度(污泥颗粒大小、污泥的密度、进水速度),流场和构筑物的几何尺寸与挡板的特征。

5 工艺设计计算5.1 主体尺寸计算该辐流式二沉池设计规模与处理35万人生活污水处理厂匹配。

查表5.1得:综合生活污水定额为95~155 L/(cap ·d ),取127 L/(cap ·d )表5.1 居民生活污水定额和综合生活污水定额 [单位:L/(cap·d)]注:cap 表示“人”的计量单位居民区生活污水平均日流量s L qN Q /5148640010351278640041=⨯⨯==(5.1)居民区生活污水量变化系数 36.15147.27.211.011.01===Q K z (5.2)则最大设计流量)/(2520)/(7.0)/(7008640036.1103512786400334max h m s m s L qNK Q z ==≈⨯⨯⨯==(5.3)本设计采用4座池 单池最大设计流量 )/(175.0)/(6304252033max s m h m n Q Q ==== (5.4)式中:max Q ——最大设计流量n ——池数(不少于两个) 单池表面积)(3508.16302m q Q A === (5.5)池直径 )(1.2114.335044m AD =⨯==π,取D=25m(5.6)则,实际单池表面积 )(491)(25414.342222'm m D A ≈⨯==π(5.7)实际表面负荷 )/(28.149163023''h m m A Q q ⋅=== (5.8)式中:q ——表面负荷,h m m ⋅23/ 校核堰口负荷: )/(43.4)/(23.22514.36.36306.3'1m s L m s L D Q q ⋅<⋅=⨯⨯==π (5.9)校核固体负荷:)/(138491243630)5.01(24)1(2''2d m kg AQN R q w ⋅=⨯⨯⨯+=⨯+= (5.10)固体负荷在120~150)/(2d m kg ⋅,符合条件 式中:w N ——混合液悬浮物浓度(MLSS ),kg/m 3,取3 kg/m 3设沉淀时间t=1h 澄清区:m t q AQt h 28.1128.1'''2=⨯===(5.11)设污泥停留时间't =1.5h 污泥区高度:)(44.1491)93(5.05.13630)5.01()(5.0)1(''''2m AC N t QN R h u w w =⨯+⨯⨯⨯+=++= (5.12)式中:u C ——底流浓度,kg/m 33/95.0)5.01(3)1(m kg R R N C w u =+⨯=+= (5.13)有效水深:)(4)(72.244.128.1''2'22m m h h h <=+=+= (5.14)径深比19.972.2252==h D (5.15)池直径与有效水深之比6~12,符合条件 设超高3.01=h ,缓冲层5.03=h设泥斗上口直径m d 41=,下口直径m d 22=,泥斗倾斜角度ο55 则泥斗高m h 43.15= 池中心与池边落差: )(525.0)2425(05.0)2(14m d D i h =-⨯=-=(5.16)式中:i ——坡向泥斗的底坡≥0.05 池边水深m h h h 22.35.072.232=+=+= (5.17)沉淀池总高)(475.543.1525.022.33.0541m h h h h H =+++=+++= (5.18)图5.1池体主要尺寸示意图5.2 配水系统设计配水槽采用环形平底槽,等距离设布水孔 设计流量h m RQ Q Q /9456305.06303'=⨯+=+= (5.19)设配水槽宽m B 6.0=,水深m H 5.01= 配水槽流速s m BH Q v /9.05.06.0360094536001'≈⨯⨯==(5.20)配水孔平均流速s m G t v m n /71.0201006.1600226=⨯⨯⨯⨯==-μ (5.21)式中:n v ——配水孔平均流速,s m /,一般取0.3~0.8s m /,符合条件t ——导流絮凝区平均停留时间,s ,池周有效水深为2~4m 时,t 取360~720sμ——污水的运动黏度,与水温有关,设水温为ο20,则s m /1006.126-⨯=μm G ——导流絮凝区的平均速度梯度,一般可取10~301-s每池配水槽的孔数5.7308.0414.371.036009454360021'=⨯⨯⨯==D v Q n nπ,取74个(5.22)式中:1D ——孔径,m ,一般取0.05~0.1m ,取0.8m孔距 )(04.174)6.025(14.3)(m nB D l =-⨯=-=π(5.23)絮凝区环形面积 )(9696.454)6.0225(14.342514.34)2(422222m B D D f =⨯-⨯-⨯=--=ππ(5.24)导流絮凝区的平均流度)/(107.59696.45360094536003'2s m f Q v -⨯=⨯==(5.25)核算m G 值)(9.191006.16002)107.5(71.02162322221---=⨯⨯⨯⨯-=-=s t v v G m μ (5.26)m G 值在10~301-s 之间,符合条件式中:1v ——配水孔水流收缩断面的流速,m/s ,εnv v =1,ε为收缩系数,因设短管,取1=ε进水管的设计 进水流速 )/(33.15.0414.3360094543600222''s m D Q v =⨯⨯=⨯=π(5.27)符合条件则进水管直径取500mm 式中:2D ——进水管直径,m进水区挡板裙板伸至水下1.5m 处,以保证良好的澄清絮凝效果。

5.3 出水部分设计采用周边出水槽 水槽宽)(5.0)175.03.1(9.0)(9.04.04.0m Q K b =⨯⨯==安 (5.28)式中:安K ——安全系数,一般取1.2~1.5出水堰的设计采用出水三角堰,设计堰上水头H '=0.05m ,三角堰的角度ο90=θ 三角堰上水头(水深)和过流堰宽'B 之间的关系 2tan 2θ=''H B (5.29)则水流过堰宽度m B 1.0=' 单堰过堰流量)/(1018.805.0290tan8.9262.01582tan 2158425252s m H g C q d -⨯=⨯⨯⨯⨯⨯='=οθ (5.30)每池应该布置的出水堰总数 (个)9.2131018.8175.042=⨯==-q Q N ,取214个(5.31)环形集水槽宽0.5m ,沿集水槽壁侧(单侧)布置出水堰。