建国以来辽宁方言研究的发展历程刍议

- 格式:pdf

- 大小:268.35 KB

- 文档页数:4

040《名家名作》·评论汉语方言研究有着悠久的历史传统,从扬雄的名著《方言》发端,晋郭璞注《方言》,至今已有两千多年的历史了。

此后,历代文人对方言也都有一些零星的记录,至明清时期,汉语方言的研究更是如火如荼,各种韵书、韵图纷至沓来。

20世纪以来,以赵元任为代表的现代语言学家开创了汉语方言调查研究新范式,随之兴起我国调查研究汉语方言之风。

在汉语方言中,胶辽官话以其独特的地理分布和特性深受学术界的重视,它主要分布在山东省的胶东半岛和辽宁省的辽东半岛。

此外,在黑龙江的虎林和抚远,也分布着两个胶辽官话的方言岛。

李荣先生根据古入声字的演变特点首次将胶辽官话立为官话方言中的一个区,其基本特点是“古清入字今读上声”,在学界产生了巨大的影响,从此翻开了胶辽官话研究的新篇章。

近年来,在诸多学者的辛勤耕耘下,胶辽官话的研究取得了许多令人瞩目的成绩,尤其是随着辽东地区方言研究的不断深入,胶辽官话的研究呈现出崭新的局面。

罗福腾的《胶辽官话研究》是首篇专门以分布在辽宁、山东两省的胶辽官话为研究对象,从胶辽官话的特点、地域分布以及相关移民材料等方面,全面而又深入地探讨胶辽官话的形成。

对于辽东地区胶辽官话的形成,罗福腾认为是清朝山东人从山东半岛迁入辽东半岛后,把胶东话带到辽东半岛而形成的。

辽东半岛的移民主要来自山东登州府和莱州府,迁入时间集中于清代早期和中期。

胶东移民的方言奠定了大连、丹东、营口方言的基础;清代后期和民国年间,山东登州府、莱州府、青州府移民和辽东半岛二次搬迁的山东人口涌向辽宁东部、吉林南部地区,奠定了桓仁、宽甸、通化、白山、长白、临江、抚松等方言的基础。

钱曾怡、张树铮两位先生也认为辽东的胶辽官话是山东人口大量往东北地区移民的结果,是胶东地区的胶辽官话跨海北渡的结果。

移民说固然在一定程度上可以解释辽东半岛与胶东半岛方言的渊源关系,但就大连方言而言,以近代北京官话(对北京官话区的界定与张世方一致,也包括东北官话,下文不再赘述)为背景的辽东方言在胶辽官话形成发展中所起的作用也不能忽略。

辽宁方言语法研究综述张明辉;孙聪【摘要】辽宁境内共有三种官话:东北官话、胶辽官话和北京官话.将从词法、词类、句法和范畴四个角度对辽宁方言语法的调查研究进行分类梳理.但目前辽宁方言语法研究的某些方面还存在着不足,值得学界的重视.【期刊名称】《辽东学院学报(社会科学版)》【年(卷),期】2019(021)003【总页数】12页(P74-85)【关键词】辽宁方言;东北官话;胶辽官话;北京官话;语法;文献【作者】张明辉;孙聪【作者单位】辽宁师范大学文学院,辽宁大连 116081;辽宁师范大学文学院,辽宁大连 116081【正文语种】中文【中图分类】H172.1根据《中国语言地图集(第2版)》[1],辽宁境内共有三种官话方言,按照区域面积和人口数量的高低分别为东北官话、胶辽官话和北京官话(见表1)。

胶辽官话分布在辽南和辽东地区,东北官话分布在辽北地区和辽西的部分地区,北京官话仅分布在与河北接壤的辽西朝阳市和建平县。

可以看出,辽宁区域以东北官话和胶辽官话为主要方言,且这两种官话方言之间存在着由盖州、岫岩、丹东、宽甸、桓仁、海城、凤城、本溪、新宾这些边界点组成的一条蜿蜒曲折的N字型边界带。

边界带地区的方言与辽宁区域典型的东北官话和胶辽官话存在着明显差异。

一、辽宁方言语法研究的定量分析通过多次对“中国知网(CNKI)”“万方”和“维普”的全文和关键字检索,我们发现最早论述辽宁方言语法的是乔魁生在1978年发表的《辽宁方言形容词的多样性和生动性》[2],由此辽宁东北官话研究逐步开展起来。

辽宁胶辽官话的论述最早见于王霜的《大长山方言研究》[3],论述了大长山方言语法的特点。

辽宁北京官话研究以何占涛的《朝阳方言语法特征》[4]为起点。

我们对全部辽宁方言语法研究文献进行整理,发现单独以“辽宁”或辽宁区划内的某一点直接作为研究对象的成果非常有限,辽宁方言语法主要都包含在以“东北官话”为题的语法研究中,而并未作为一个独立的个体而展开研究。

辽宁方言语法研究综述辽宁方言是指分布于中国东北地区的各种方言,包括辽宁省的官话、东北话、满洲话、鲁迅笔下的辽宁方言等。

这些方言虽然有着相似的语音、词汇等特征,但其语法结构却有着较大的差异。

本文将从语法的角度对辽宁方言进行综述,以期为研究辽宁方言语法的学者提供参考。

一、辽宁方言的语法概述辽宁方言的语法结构与汉语普通话有着较大的不同。

在语音、词汇等方面,辽宁方言与其他方言有着相似之处,但其语法结构则较为特殊。

辽宁方言的语法结构主要表现在以下几个方面。

1. 语序辽宁方言的语序与汉语普通话有着较大的差异。

在汉语普通话中,语序是比较固定的,一般为主谓宾的结构。

而在辽宁方言中,语序则比较灵活,主语、谓语、宾语等成分的位置可以根据语境和需要进行调整。

例如,“我去了北京”在普通话中的语序为“我去了北京”,而在辽宁方言中可以为“我北京去了”、“北京我去了”等。

2. 时态辽宁方言的时态系统相对简单,只有现在时、过去时、将来时等几种时态。

其中,现在时和过去时的形式比较固定,但将来时的表达则比较灵活,可以使用“要”、“会”、“将”等助动词来表示。

例如,“我要去北京”、“我会去北京”、“我将去北京”等。

3. 动词辽宁方言的动词形态较为简单,只有基本形、过去式和动词不定式等几种形式。

其中,过去式的构成比较规则,一般在动词后面加上“了”字即可。

例如,“我吃饭了”、“我看书了”等。

而动词不定式则通常用于表示动作的未完成或未发生,例如,“我想去北京”、“我要看电影”。

4. 名词辽宁方言的名词构成比较灵活,可以通过加前缀、后缀、重叠等方式来构成新的词汇。

例如,“饭”可以加上“子”变为“饭子”,表示“饭菜”;“头”可以加上“儿”变为“头儿”,表示“领导”等。

二、辽宁方言语法研究现状目前,对于辽宁方言语法的研究还比较有限。

虽然一些学者曾经对辽宁方言的语音、词汇等方面进行了研究,但对于其语法结构的研究却较为缺乏。

因此,对于辽宁方言语法的研究还有很大的发展空间。

遼寧錦州方言中保留的漢語史資料錦州市位於遼寧省西南部,是一座有着1000多年建城史的歷史名城,也是一座著名的軍事、科技、商貿重鎮和優秀的旅遊城市。

一、錦州方言的形成簡介錦州方言是錦州文化的重要組成部分,錦州方言的歷史成因是由當地各民族語言文化相互融合而產生的。

錦州方言的形成也有其認知動因,隱含型錦州方言和半隱含型錦州方言是通過人類的隱喻和轉喻思維得以體現。

字面型錦州方言也並非其構成因子字面意義的簡單相加,其中蘊含了人類的認知加工。

錦州方言多義性符合家族相似理論。

作爲北方方言一種的錦州方言,簡潔、生動、形象,富於節奏感。

與東北人豪放、直率、幽默的性格相當吻合。

錦州方言有些與衆不同,是由歷史的熔鑄和自然的陶冶而形成的獨特的文化現象。

錦州方言有的來自多元文化的融合。

錦州是一個多民族聚居的地區,隨着各個民族多年的互相融合,逐漸形成了今天的情形,其中,至今還保存着很多反映當地少數民族風俗文化的詞語,從而使錦州方言呈現出別具一格的特色。

錦州方言中有相當一部分來自滿語。

二、錦州方言的特點1、平翹舌不分。

在錦州方言中,平舌音比較多。

2、個別字聲母變換。

在錦州方言中,有些音節的聲母發音與普通話不一致。

有些是將不送氣聲母發成送氣聲母,也有些是將擦音聲母發成塞擦音聲母,還有些是將塞音聲母發成塞擦音聲母。

3、個別字韻母變換。

在錦州方言中,有些音節是把普通話音節的韻頭丟掉或改換了。

4、在聲調方面,錦州方言的聲調和普通話音節的聲調作用相同,調值系統也相同,其差別主要表現在調類的調值不盡相同和一部分字的調類不同。

與普通話相比,錦州方言說出來顯得平淡、含混,不夠響亮、清晰,聽起來缺乏起伏變化,不富抑揚頓挫。

這種情況很重要的一個原因是由於調值不到位造成的。

另外,錦州方言與現代漢語普通話除了在調值上存在差異,有一部分字的“調”也不一樣,這就不僅是調值不足或者太過的差別了,而是一種聲調的改讀。

三、錦州方言特點的具體分析1、賊:很。

《紅樓夢》第七一回:“等過了事,我告訴管事的,打他個賊死。

方言研究历史发展的综述摘要:方言是当代汉语词汇系统中的特殊部分,具有比较深刻的语言学价值。

我国汉语方言词研究历史悠久,源远流长。

近年来,汉语方言词汇研究取得了长足的进展。

近年来,汉语方言词汇研究取得了巨大成就,其标志是李荣先生主编《现代汉语方言大词典》分卷本、综合本和陈章太、李行健主编《普通话基础方言基本词汇集》的相继问世,以及其他大型方言词典和方言调查报告的出版。

由近年来汉语方言词的研究和发展,让人不由想追溯方言的发展历史。

本文笔者在细读大量有关方言文献之后,拟概述方言研究历史,对方言有了一个新的认识。

关键词:方言词;研究;历史;综述随着汉语新词语研究向着深、广、精的方向发展,来自汉语方言的词语也受到了众多学者的关注和研究。

我国是一个方言大国,许多方言词语承载着多元文化,反映各地乡情,记载民俗时尚,多用于民间生产生活的各个层面,是我国也是全人类语言文化的宝贵财富。

另一方面,物质文化、生活制度又都以一个个方言词语的形式得以存在。

研究和整理新方言词,有利于不同地域风土人情、民风民俗、社会心态、生活习惯、人情世故、礼仪信仰的研究; 同时对于汉语词汇史的探索、词汇理论的建构、汉语结构特点的把握、语言的认知理解、普通语言学理论的丰富以及语言政策、语言规划也起着十分重要的作用。

不仅如此,方言在古今汉语夹缝中生存,具有明显的时空特征,是汉语历史发展的结果,也是古代汉语至少是中古汉语的分支。

很多在现代汉语词语中被认为是已经死去的说法在方言不同层次的词汇中仍然存在。

不少方言词语,尤其是南方各方言词语,往往拥有不同历史时代的语音成分的沉积,不同程度地保留了古代词语的语料以及某些古代语词的用法,是古代汉语的一种遗留,被称为古代汉语的活化石。

不同方言的同义词也往往反映了不同历史时期用词的不同。

考察新方言词,能够弥补历时文献语料的不足,揭示隐藏在其共时平面下的历时的累积过程,找到汉语发展的一些纵向的历史演变轨迹从而达到“以今之方语,求经传文字,当其合处,爽露豁畅或更逾于书证”。

![[精品]东北方言研究综述](https://uimg.taocdn.com/6b2934bc900ef12d2af90242a8956bec0975a5bf.webp)

[精品]东北方言研究综述一、引言东北方言,作为中国方言的一种,具有独特的语言魅力和文化价值。

它不仅是东北地区人民日常交流的工具,还反映了东北地区丰富的社会文化、历史沿革和人民的生活方式。

因此,对东北方言的研究具有重要的学术和实践价值。

本文旨在梳理和综述近十年来的东北方言研究,从研究方法、内容等方面进行归纳和分析,并指出当前研究的不足之处和未来可能的研究方向。

二、研究方法在过去的十年中,东北方言的研究方法逐渐从传统的描写语法和历史比较法向结构主义和功能主义转变。

研究者们开始更多地关注语言的实际使用和语言变异,而不仅仅是语言的形式和变化。

语料库语言学和实验语音学等方法也逐渐被引入到东北方言研究中。

例如,一些研究者利用语料库对东北方言的词汇、语法和发音特点进行了详细的分析。

三、研究内容1.语音研究:语音是东北方言研究的重点之一。

研究者们主要关注东北方言的声调和发音特点,包括声调的连读和变调现象、语音的层次和变化等。

通过对大量真实语料的分析,研究者们发现东北方言具有独特的语音特点,如“儿化音”、“入声字”等。

2.词汇研究:东北方言的词汇丰富多样,具有强烈的地域性和民族性。

研究者们通过对东北方言词汇的历史、来源和使用情况进行深入研究,揭示了东北方言词汇的独特性和文化内涵。

同时,也对一些具有代表性的东北方言词汇进行了详细的描写和分析。

3.语法研究:东北方言的语法也具有独特性。

研究者们通过对东北方言的句法结构、词序和虚词等进行深入研究,揭示了东北方言的语法特点和使用规律。

例如,一些研究者发现,东北方言中常用“呢”、“咋”、“是”等词语来表达陈述、疑问和强调等语气。

4.语用研究:语用是东北方言研究的另一个重要方面。

研究者们主要关注东北方言在社会交往、家庭生活、商业活动等不同语境下的使用情况,以及东北方言所传递的社会文化信息和人际交往价值。

例如,一些研究者发现,在某些特定的社交场合下,使用东北方言可以增强人际关系的亲密感和认同感。

Hyin从社会文化看东北方言的来源与发展在社会文化层面上,东北方言作为一种特殊的语言形式,具有深厚的历史背景和独特的发展路径。

从源头和演变过程来看,东北方言的形成与东北地区的社会文化环境密切相关。

本文将从社会文化的角度出发,探讨东北方言的来源和发展。

一、东北方言的地理背景和历史渊源东北地区位于中国的东北部,由辽宁、吉林和黑龙江三个省份组成。

这个地区山川壮丽,自然环境多样,同时也是中国文化的重要发源地之一。

东北方言的形成与这一特殊的地理背景密不可分。

作为一个边疆地区,东北地区历史上经历了多次外族侵略和移民涌入,形成了独特的人口结构和文化氛围。

二、东北方言的来源与形成1. 渤海遗民和其他少数民族的影响东北地区曾是渤海国的疆域,渤海国的灭亡后,一部分渤海遗民留在了这一地区,并逐渐融入当地的社会文化中,形成了东北方言的雏形。

此外,东北地区还有多个少数民族聚居,这些民族的语言和文化也对东北方言的形成产生了重要影响。

2. 移民的贡献从明清时期开始,东北地区得到了大量的移民涌入,这些移民来自全国各地,带来了不同的方言和文化习俗。

他们与当地人民的交流融合,促进了方言的交融和演变。

因此,东北方言中包含了来自不同地区的语言元素。

3. 社会历史变迁的影响东北地区的社会历史变迁也对方言的发展起到了重要作用。

例如,在抗日战争和解放战争时期,东北地区成为了中国共产党的重要根据地,许多革命者在这里开展斗争。

这一时期的重大事件和社会运动,使得东北方言进一步演变,并与现代社会文化相互交融。

三、东北方言的特点和发展趋势1. 声调和发音变化东北方言的特点之一是声调和发音变化的突出。

相比普通话和其他方言,东北方言的音调更为平缓、平稳,同时也具有一定的连音和咬字特点。

这种发音方式的特点与东北人民豪爽和开朗的性格相契合,反映出东北方言在社会文化中的地位和作用。

2. 词汇和表达方式东北方言中的词汇和表达方式独特而丰富,具有浓厚的地方特色。

这些词汇和表达方式在东北地区的社会生活中得到广泛应用,成为人们沟通交流的重要工具。

辽宁朝阳方言研究报告辽宁朝阳方言研究报告一、引言辽宁朝阳地区是辽宁省的一个县级市,位于辽宁省东南部,是一个历史悠久、文化底蕴深厚的地区。

本次研究的目的是探索辽宁朝阳地区的方言特点和语音、词汇、语法等方面的表现,以及方言的使用情况和变化趋势。

二、概述辽宁朝阳地区方言属于东北官话的一个分支,在当地人群中广泛使用。

方言的语音特点主要表现在声调的变化和辅音的发音上。

辽宁朝阳地区方言与普通话存在一定差异,但在近年来方言的使用情况下降的背景下,普通话的影响逐渐加深。

三、语音特点1. 声调变化辽宁朝阳方言的声调变化较为丰富,常见的有平声、去声、上声和入声等。

辽宁朝阳方言的平声和去声的区别较为明显,发音时的声调上扬和下扬的幅度不同。

2. 辅音发音辽宁朝阳方言的辅音发音与普通话有所不同。

例如,普通话中的“zh”音在方言中发音为“z”音,普通话中的“sh”音在方言中发音为“s”音。

此外,辽宁朝阳方言中还有一些特殊的辅音发音规律,需要进行详细的研究和分析。

四、词汇特点辽宁朝阳方言的词汇特点主要表现在词义上的变化。

例如,普通话中的“衣服”在方言中常称为“衫子”;普通话中的“吃饭”在方言中常称为“食饭”;普通话中的“东西”在方言中常称为“货物”等。

此外,方言中还存在一些特殊的词汇,需要深入了解和研究。

五、语法特点辽宁朝阳方言的语法特点主要表现在句子结构和语序上的变化。

例如,普通话中的“我去了学校”在方言中常说成“我去学校了”;普通话中的“你在干什么?”在方言中常说成“你干什么着?”等。

此外,方言中还存在一些特殊的语法规则,需要进一步研究和分析。

六、方言的使用情况和变化趋势近年来,随着社会的发展和信息的快速传播,辽宁朝阳方言的使用情况逐渐下降。

许多年轻人更倾向于使用普通话,方言的使用范围越来越窄。

这对方言的传承和发展带来了一定的挑战。

然而,方言作为一种地方文化的一部分,仍然有一定的生命力,需要加强保护和传承工作,以保持其独特性和独特的魅力。

·268·2009年《辽宁沿海经济带发展规划》正式获国务院批准,包括大连、营口、丹东、盘锦、锦州、葫芦岛等沿海城市在内的辽宁沿海经济带正式形成。

“盘锦、锦州、葫芦岛等市位于辽宁省西部,与秦皇岛、天津等市构成了环渤海经济圈,更是扼关内外之咽喉。

辽宁沿海经济带的6个城市拥有特殊的地理位置,在东北经济发展中发挥着重要的作用。

”辽宁沿海经济带的形成与开发为方言文化的保护与传承带来了新的机遇和挑战。

关注沿海城市方言的变化,充分挖掘方言历史文化遗产的教育价值、科研价值、经济价值,才能在保护方言、传承方言历史文化遗产的基础上真正促进东北老工业基地的振兴和发展。

本文拟选取东南部的锦州市为调查对象,通过考察城市老、中、青三代人的语音变异情况来揭示几十年来方言语音发生历时演变的轨迹,达到“用现在来解释过去”的目的。

[1]我们依据《汉语方言调查字表》和《中国语言资源调查手册·汉语方言》中的内容,根据锦州音系与普通话的差异,选取其中的部分考察项目,制定相关调查问卷,在所调查的方言点内抽样选取市区常住人口,采用实地田野调查的方式,重点考察老(55岁以上)、中(36—54岁)、青(20—35岁)三代发音人在各自方言音系中的声、韵、调的变异情况。

我们采用拉波夫的“显象时间的研究”方法:考察同一地点同一时期条件下,不同年龄段的人在语音上的差异表现,即这种把不同年龄发音人的语音变异情况作为观察视角,并将其投影在真实的时间轴上,从而能够近似地反映出真实时间发生的语音变化。

三代发音人的年龄差所投射出的时间差,恰恰反映了语音变异的历时轨迹。

我们在锦州市甘井子区随机抽样选取了三位土生土长的本地人,年龄分别为68岁、44岁、30岁,分别代表老、中、青三个年龄阶层,考察以下六项的语音变异情况。

(一)普通话舌尖前音字的发音情况:紫、子、字、灶、作、择、刺、索、僧、塞、宋、色、丝、死、四、伞、笋。

上述考察的字均为普通话舌尖前音字,老男均读为舌尖后音字:读[t ʂ]音的字有:紫、子、字、灶、作、择。

辽东学院学报(社会科学版)Journal of Eastern Liaoning University ( Social Sciences )第22卷第3期2020年6月Vol. 22 No. 3Jun.2020【语言学研究】DOI :10.14168/j. issn.1672 - 8572.2020.03.13辽宁东北官话语法研究四十年王艺颖①(辽宁师范大学文学院,辽宁大连116081)摘 要:辽宁地区分布着三种官话方言:东北官话、胶辽官话和北京官话,其中东北官话是辽宁省使用范围最广,使用频率最高的官话。

东北官话语法研究起步晚,但最近十年发展较为迅速,相关研究成果逐年增长。

本文从词法、词类、 句法、范畴四个角度对东北官话进行了分析,并指出不足进行展望。

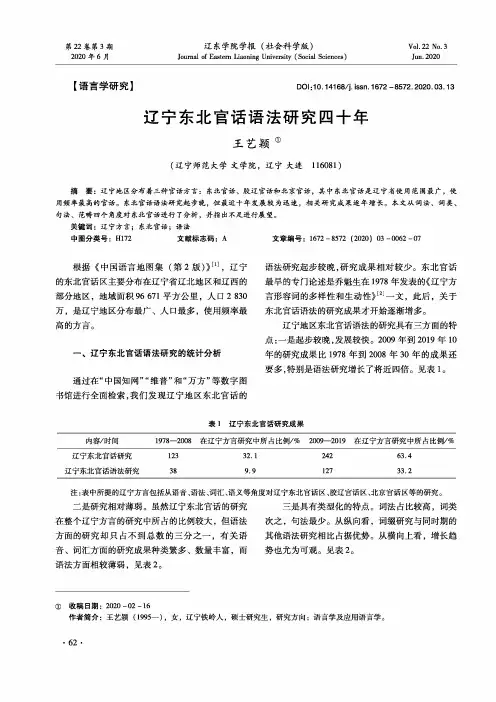

关键词:辽宁方言;东北官话;语法中图分类号:H172文献标志码:A文章编号:1672 - 8572 ( 2020 ) 03 - 0062 - 07根据《中国语言地图集(第2版)》⑴,辽宁 的东北官话区主要分布在辽宁省辽北地区和辽西的部分地区,地域面积96 671平方公里,人口 2 830万,是辽宁地区分布最广、人口最多,使用频率最 高的方言。

一、辽宁东北官话语法研究的统计分析通过在“中国知网”“维普”和“万方”等数字图书馆进行全面检索,我们发现辽宁地区东北官话的语法研究起步较晚,研究成果相对较少。

东北官话 最早的专门论述是乔魁生在1978年发表的《辽宁方 言形容词的多样性和生动性》⑵一文,此后,关于东北官话语法的研究成果才开始逐渐增多。

辽宁地区东北官话语法的研究具有三方面的特点:一是起步较晚,发展较快。

2009年到2019年10年的研究成果比1978年到2008年30年的成果还要多,特别是语法研究增长了将近四倍。

见表1。

表1辽宁东北官话研究成果内容/时间1978—2008在辽宁方言研究中所占比例/%2009—2019在辽宁方言研究中所占比例/%辽宁东北官话研究12332.124263.4辽宁东北官话语法研究389.912733.2注:表中所提的辽宁方言包括从语音、语法、词汇、语义等角度对辽宁东北官话区、胶辽官话区、北京官话区等的研究。

建国以来辽宁方言研究的发展历程刍议

欧阳国亮

【期刊名称】《西安外事学院学报》

【年(卷),期】2012(000)002

【摘要】新中国成立60多年来,辽宁方言的研究经历了四个阶段:探索期、停滞期、发展期、丰富期.不同的时代背景,决定了各个阶段不同的内容和特点.从今后的发展来看,辽宁方言研究应当在深度和广度两个层面加强,与此同时,一些新的课题也应当引起方言研究者们的足够重视.

【总页数】4页(P84-87)

【作者】欧阳国亮

【作者单位】中国刑警学院文件检验技术系,辽宁沈阳 110035

【正文语种】中文

【中图分类】H07

【相关文献】

1.建国以来的“董学”研究模式刍议 [J], 张志建;石磊

2.建国以来辽宁地区辽代城址的考古发现与研究 [J], 李宇峰

3.建国以来我国硕士研究生资助政策的发展历程探究

——以高等教育成本分担理论为视角 [J], 贺云飞

4.建国以来我国硕士研究生资助政策的发展历程探究——以高等教育成本分担理论为视角 [J], 贺云飞

5.建国以来党的公平正义思想发展历程研究 [J], 王曼

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

辽宁方音初探○韩婷婷(鞍山师范学院文学院,辽宁 鞍山 114005)[摘 要] 本文主要对辽宁方音和普通话的不同加以论述,分为三个部分,第一个部分是声母上与普通话的不同;第二个部分是韵母与普通话的不同;第三部分是声调上与普通话的不同。

旨在寻找差异,方便东北的人把普通话说标准。

[关键词] 声母; 韵母; 声调[中图分类号]H172.1 [文献标识码]A [文章编号]1672-8610(2014)11-0020-01 学过现代汉语的人都知道,普通话是以北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范的。

在一定意义上,我们可以认为北方方言是一种不标准的普通话,辽宁方言隶属于东北方言区,从东北北部的黑龙江省到南部的辽宁省,大致而言发音朝含糊、“东北味”重的方向发展。

也就是说,辽宁的“东北味”更重一些。

而这里的“味”讲的也就是发音的不同。

本文旨在寻找辽宁方音与普通话的差异。

值得注意的是,沈阳话和大连话虽然分属于东北官话和冀鲁官话,但是为了便于研究且它们都隶属于辽宁省,就用辽宁方音来称呼。

辽宁方音和其他方音一样,与普通话语音的差别主要体现在声、韵、调三个方面。

声母的差别最大,韵母的不同最小。

一、辽宁方音声母与普通话声母的不同辽宁共有十四个地级市,在语音的发展上各个地区是不平衡的,虽然语言区的划分不能等同于行政区域的划分,但是为了便于研究和论述,加之各个地区的人发音的差异却有对内一致性对外不一致的特点,所以在下面的论述中就用“某某话”代替这一地区的方音。

(一)多加辅音声母n这一差异的典型代表是阜新话。

我们知道普通话的零声母字是很发达的,绝大多数的韵母可以独立构成音节,即,零声母+韵母。

但是阜新话的零声母字却远没有普通话那么发达,很大一部分零声母字被加上辅音n,取代了零声母的位置,即,辅音n+韵母。

例如:饿,普通话读为“è”,阜新话就要读作“nè”矮,普通话读为“ǎi”,阜新话就要读作“nǎi”袄,普通话读为“ǎo”,阜新话就要读作“nǎo”但是,要注意的是,不是所有的零声母音节前都会加辅音声母n,y、w这样的零声母的位置是不能够被替换的。

2018-06文艺生活LITERATURE LIFE对东北方言的研究韩苗苗(辽宁科技大学,辽宁鞍山114051)摘要:一方水土养一方人,不同的民族、地理位置、地区特色,会造成不同的人文景观,自然会发生与之相随的民族文化。

地区方言是全民语言在不同地区上的分支,而东北方言是汉语共同语的分支,是北方方言的重要组成部分,本文将着重研究东北方言。

关键词:东北方言;本体概貌;方言特点;普通话中图分类号:H221文献标识码:A文章编号:1005-5312(2018)17-0140-01一、东北方言在汉语中的地位东北方言属于官话方言的分支,东北话虽然有它的的地域性,但是在地域上的接壤也使得东北人的说话腔调更加接近于现代汉语普通话,使得其他地区的人大体上能够听明白,这就为近些年来东北方言在全国范围内取得广泛传播提供了客观上的必要条件。

我认为,虽然东北方言形成的时间并不是很长,但是在汉语中仍处于很重要的地位。

首先,东北话影响了普通话的形成,东北话是汉语北方方言的次方言,普通话以北方语言为基础,以北京语言为标准音,以具备现代典范的白话文著作为语法规范的现代汉语共同语。

其次,随着东北话近年来的“走红”,东北方言风靡大江南北,东北方言炙手可热,而且呈现出了愈演愈烈之势,在目前看来,东北话在方言中取得了暂时的霸主地位。

二、东北方言的历史流变在东北的历史中有近200年的移民历史,东夷人到渤海国,秦汉时期的移民迁人,契丹族的女真族两次人主中原,后来明清时期移民由入关到出关的回流,河北、山东、山西的流民一起闯关东,构成了东北文化结构的复杂性和独特性,也为东北方言的发展演变提供了来源。

史料记载,自1920年至1930年间,进入东北的移民就达600万人,这些移民大多是从山东、河北闯关东的难民。

东北方言也是本土语言和河北、山东、山西的方言的交融,也是东北方言容易被人接受的根本原因。

东北方言的历史演变和东北地区的历史变迁紧密联系,本民族的文化语言融合,以及和其他国家语言的融合,可以说东北方言就是东北历史的见证者,东北历史的“活化石”。

东北方言发展展望摘要语言是随着社会的发展而变化的。

随着东北影视剧的兴起、振兴东北老工业经济的发展,东北方言的发展趋势已经引起越来越多人的重视,汉语方言的发展趋于整体的萎缩。

东北方言的异军突起与社会的发展密不可分。

一种语言的消失,就意味着人类社会一种文化的失落,而人类社会需要文化的多样性发展。

研究东北方言就是为了保存东北文化,尊重方言的发展要更好地尊重方言背后的文化。

关键词:东北方言语言文化语言一体化中图分类号:h136 文献标识码:a一东北方言与语言一体化近年来,东北农村题材的电视剧异军突起,深受广大观众的喜爱,仅中央电视台的黄金时间、黄金档期就大量播出,如《希望的田野》、《刘老根》系列、《圣水湖畔》、《插树岭》、《清凌凌的水蓝莹莹的天》系列等。

这可能是由于以农村为题材的东北电视剧在语言的表达上质朴诙谐、幽默滑稽,而且乡土气息浓,极具东北文化特色,所以赢得了中国亿万观众的喜爱。

东北影视剧能够热播的原因有很多,就语言的表达而言,影视剧中的东北方言贴近泥土,生活气息浓郁,这不得不算其中一个重要因素。

但从方言本身的发展而言,随着东北影视剧的热播,东北方言引起了越来越多的人的注意。

有学者已经注意到了当今语言发展的现状:一些方言停止发展,一些方言发展势头减弱,为什么会出现如此状况呢?这是因为进入21世纪以后,整个中国乃至世界,在政治、经济、教育上都发生了翻天覆地的变化,受这个大环境因素的影响,语言作为人类须臾不可离的重要的交际工具,也发生了巨大变化,全球经济的一体化发展使得语言的发展趋势也向一体化靠拢,以适应经济社会的发展需要,这就是所谓的“语言一体化”进程。

语言一体化是汉语方言的整体发展趋势,是指不同语言或不同方言或者不同次方言的趋同、合一现象。

我国的语言一体化主要体现在普通话的推广和普及上,在今天经济、教育等发展全国化、全球化的浪潮中,方言逐渐成为社会发展的障碍,在这种形势下,汉语方言势必走上萎缩、衰亡之路。

第6期吉林师范大学学报(人文社会科学版)l .62007年12月Journal of Jilin N ormal U niversity(Humanities &Social Science Edition)Dec.2007[收稿日期]2007-08-10[基金项目]吉林省十五规划项目阶段性成果(2004041)[作者简介]曹凤霞(1967-),女,吉林梨树人,广东工业大学通识教育中心副教授,在读博士研究生,研究方向:汉语史、方言学和应用语言学。

建国后五十多年来东北方言研究述评曹凤霞(广东工业大学通识教育中心,广东广州510500)[摘 要] 本文全面系统地评述了五十多年来东北方言研究的进展情况。

认为五十年来东北方言研究经历了建国后到七十年代末期的起步阶段、八十年代的初级阶段、九十年代至今的提升阶段,体现出研究范围较广、研究内容较全面、研究方法不断提升、研究角度多样化、研究成果颇多等特点,为汉语史的研究提供了一定的佐证。

但目前也存在一些亟待解决的问题,诸如:如何将研究内容引向纵深的问题,如何将语言研究的理论贯穿于东北方言研究中的问题。

[关键词] 东北方言;研究;述评[中图分类号] H07 [文献标识码] A [文章编号]1007-5674(2007)06-0027-04一、引言方言学的建立和发展是以方言调查为基础的。

我国建国后的方言研究就是以20世纪50年代/普查0为契机而大力发展起来的。

这次普查体现投入人数多、时间长、范围广的特点,同时也掀起了汉语方言研究史上的一次浪潮。

在对各方言的普查中,整理并使用了5方言调查字表6、[1]5方言词汇调查手册6、[2]5方言调查方法6[3]等,可以说在方言调查理论、技术和方法方面都积累了宝贵的经验,为进一步对方言进行分析、整理和深入探讨汇集了大量翔实的素材,有力地推动了汉语方言的研究。

到目前为止,汉语方言研究在语音、词汇、语法等方面都取得了丰硕的成果,而且已经把方言的研究与文化、民俗、社会连结起来。

建国以来辽宁方言研究的发展历程刍议欧阳国亮(中国刑警学院文件检验技术系;辽宁沈阳110035)摘要:新中国成立60多年来,辽宁方言的研究经历了四个阶段:探索期、停滞期、发展期、丰富期。

不同的时代背景,决定了各个阶段不同的内容和特点。

从今后的发展来看,辽宁方言研究应当在深度和广度两个层面加强,与此同时,一些新的课题也应当引起方言研究者们的足够重视。

关键词:方言;研究;发展;历程;展望中图分类号:H07文献标识码:A一、引言辽宁省位于我国东北沿海,东隔鸭绿江与朝鲜相对,南临渤海、黄海与山东省呼应,西接河北、内蒙古,北与吉林毗连,全省面积15万多平方公里,人口约五千万。

从方言区划来看,辽宁全省都属官话区,境内汉语方言主要由三部分组成:东北官话、胶辽官话、北京官话。

其中东北官话是主体,主要分布于辽宁省中部、西部、北部,胶辽官话主要分布于南部、东南部沿海,北京官话分布于西南区域。

相对而言,辽宁方言研究的历程较短,取得的成果也不算多。

目前,我们见到最早的以辽宁境内方言为研究对象的论文是周孝若于1932年发表在《世界日报国语周刊》上的《东北入声的演变》,其中涉及到沈阳方言入声的问题,此后二十余年多的时间里,无此类文献刊载。

直至新中国成立以后,伴随着推广普通话的需要,辽宁方言研究逐渐起步。

本文以新中国成立为时间起点,以辽宁方言研究成果的先后为逻辑主线,考察辽宁方言研究六十余年来的发展历程。

二、辽宁方言研究的发展历程根据历年辽宁方言研究的情况,我们认为其发展经历了四个阶段:探索期、停滞期、发展期、丰富期。

各个阶段有不同的时代背景、研究内容和特点。

(一)探索期((一)探索期(1950-19651950-19651950-1965))1.时代背景1949年,新中国的成立,使科教文卫事业迈上了一个新的台阶。

50年代初期,党中央和国务院成立了专门的机构研究语言文字的规范化、标准化等问题,其中一个最为重要的内容就是推广普通话。

1956年,国务院发布了《关于推广普通话的指示》的文件,以国家行政命令的方式将推广普通话作为一个大事要事来抓。

在这样一个大的时代背景下,辽宁方言研究伴随着推广普通话的需要开始了探索的路程。

2.探索过程20世纪50年代初期和中期,正当政务院(国务院前身)研究普通话推广方案之时,辽宁省内已经有学者开始关注辽宁方言与北京话的语音差异问题了。

1955年,《语文知识》第三期发表了周宁的《东北南部读音与北京话读音的不同》一文,当时,汉语拼音方案尚未发布,周宁即以音韵学的相关知识,讨论辽宁方言与北京话语音的不同,该文是新中国成立后,辽宁方言研究的开山之作。

此后,张相臣于1958年发表了《辽宁新民方音与北京语音的比较》、尚允川于1959年发表了《辽宁音和北京音的比较》、金贵士于1959年发表了《东北黄海沿岸几个地方的语音问题》、宋学于1959年发表了《辽宁与北京声调对应关系》,以上文章都是从方音辨正-84-85的角度来探讨辽宁境内方言与北京话在语音上的对应关系问题,发表的时间以1959年为主,显然是为了配合推广普通话的需要。

1963年,以宋学为代表的辽宁方言调查组成员,在实地调查的基础上,发表了《辽宁语音说略》一文,该文对辽宁方言的区划做了初步的探讨,提出了辽宁方言“四区说”,这是对辽宁方言最早的分区,此后很长的一段时间,学术界都以该文的分区为准,影响颇深。

从背景上看,这一时期的研究是在国家大力繁荣祖国文化的背景下展开的。

从目的上看,是为了配合国家推广普通话的需要。

然而,由于受主客观因素的制约,这一阶段的调查研究并不全面,主要表现为:一是调查的范围不够广,主要限于当时一些主要方言点的调查,如沈阳、大连、锦州;二是调查的内容以语音为主,对于词汇和语法则无太多涉及。

当然,这一时期的研究,为普通话的推广、辽宁方言分区的划定起了重要作用,同时也为后来的方言研究打下了良好的基础,其意义非同小可。

因此,我们将这一阶段视为探索期。

(二)停滞期((二)停滞期(1966-19761966-19761966-1976))1966年,文化大革命爆发,此后长达十年的时间里,特殊的时代背景导致了辽宁方言研究陷入了停滞的状态。

这一时期,以辽宁大学为主体的方言调查单位先后暂停了原有的方言调查活动,先前的部分研究成果,在文革中逐渐丢失。

这一阶段,是辽宁方言研究停滞的阶段,直至文革结束,辽宁方言研究活动才得以重新启动。

(三)发展期((三)发展期(1977-20001977-20001977-2000))文化大革命结束以后,政府采取积极的政策,使科教文卫事业逐渐恢复。

辽宁方言研究又紧接着50年代末60年代初的步伐,向前发展。

1977年至2000年这二十余年,是辽宁方言研究的发展期,我们之所以将这一阶段列为发展期,主要基于四方面的原因:一是这一阶段发表的论著数量虽不多,但较之于50、60年代,在研究的方法上已经逐渐采用了比较语言学、历史语言学的方法,方法上有所创新;二是这一阶段研究的目的不仅仅为推广普通话服务,而且还为汉语史的研究服务;三是这一阶段研究的内容也开始多样化,语法、词汇方面的论著开始出现,不再局限于语音;四是从研究阶段划分的必要性来看,这一时期具有承前启后的作用,承接了五六十年代的研究步伐,启发了新世纪的方言研究。

基于上述原因,我们将这一阶段定为发展期。

这一时期的研究,较之先前有如下一些变化:1.研究内容上,从语音研究走向词汇、语法等多个方面的研究这一阶段是在方言研究停滞十年后重启的一个全新阶段,辽宁方言研究开始从单一内容研究走向多方面内容的研究。

1978年,乔魁生在《辽宁大学学报》发表《辽宁方言形容词的多样性和生动性》一文,以沈阳、铁岭等地的方言词为研究对象,在方言形容词的类型、生动形式等方面进行了研究,该文目前可考的研究辽宁方言语法的第一篇文章;1994年许皓光发表的《东北方言词汇的构词和修辞特点初探》、1995年张素英发表的《辽宁方言词汇和语法同普通话的差异》、1997年迟永长发表的《辽宁口语中的程度副词》等文章,从词汇和语法层面对辽宁方言的一些现象进行了分析、论述,使得这一阶段方言研究的内容较之以前更为宽阔。

2.研究区域上,从总体研究到区域细化研究这一阶段,不再只关注辽宁方言总体上的研究,区域性方言研究引起了学者们的注意。

大连方言便是很好的例子:1981年,厉兵发表《长海方言的儿化与子尾》一文,考察了大连长海县方言的儿化和子尾的分布、功能、特点等情况。

同样是以长海方言为研究对象,冻土则根据长海方言音节间过度的特点发表了《长海方言的连续变调》,于志培则发表了《长海方言的内部差异》;1982年,王裕恩发表《大连地区方音辨正》,讨论大连人学习普通话当注意的几个语音问题;张一波发表《潍坊方音主要特点及其与大连方音的比较》、宋协刚发表《大连地区在翘舌音问题上的差异与规律》等。

在比较长的一段时间内,大连方言成为研究者们关注的焦点和深入挖掘的对象,这客观上促进了区域方言研究的发展。

而区域性方言的细化研究,也成为这一阶段研究的一个新特点。

3.研究方法上,从单一方法走向多元化1986年,刘虹发表了《大连方言语音差异与社会因素之间的关系》,从社会语言学的角度探索方言语音的社会性差异及其形成原因,将社会语言学的研究方法逐渐引入到辽宁方言研究中来,意义重大;1989年,刘玉昆发表《长山方音历史演变特点》,从历时语言学的角度,首次对辽宁境内的长山方言语言演变进行了论述,标志着历时语言学方法首次引入到辽宁方言研究当中;1989年,李心得从汉语语音古今演变的关系入手,发表了《大连方音证古》,运用历时语言学的方法,以今证古,新颖而富有开创意义。

这些新方法的引入,给辽宁方言研究带来了新气象,同时也为后来的研究提供了更多的方法参考。

(四)丰富期((四)丰富期(20012001年至今)2000年至今,在十余年的时间里,辽宁方言研究较之前一阶段,又有了新的发展,这些发展是在前一阶段的基础上不断丰富的结果,我们将这一阶段称为丰富期。

我们可从如下几个方面来看这一阶段辽宁方言研究的发展情况:1.提出了一些新的课题这一阶段,辽宁方言研究者们提出了一些新的课题,并取得了一些重要成果。

这些新课题主要是两个:一是辽宁方言再分区课题。

辽宁历来的方言分区是参照上世纪六十年代宋学等人提出的“四区说”和贺巍先生1986年在《东北官话的分区》中提出的辽宁方言分区,进入新世纪以后,辽宁方言分区问题成为新的研究话题:2005年,张志敏的《东北官话的分区(稿)》对辽宁境内的部分方言的归属问题重新做了调整,张文将原属北京官话的建昌方言根据其音韵特点划归东北官话,并就辽宁方言确认标准问题提出了新观点,同时也就辽西方言的过渡性特征从语音词汇方面做了总结概括;2010年,杨春宇发表《辽宁方言语音研究》,该文对辽宁方言的历史源流、与北京官话之关系、音韵特点进行了全面的比较分析,并根据辽宁方言语音的实际情况,提出了辽宁方言新的方言分区,即:朝峰片、辽西片、辽东片、盖桓片、登连片。

至此,辽宁方言分区更为明朗。

二是辽宁方言语料库建设课题。

2011年底,辽宁省集中省内语言研究力量启动了中国语言资源有声数据库辽宁库建设工作。

根据部署,辽宁库建设工作首先在大连市开展试点,在大连设2个调查点,每个点调查采录4名发音人的方言语音资料和3名发音人的地方普通话语音资料。

辽宁省将对采集到的数据进行深入分析,在此基础上绘制辽宁语言地图,建设辽宁方言文化信息公共数据库。

这一课题辽宁省在新世纪里一项具有重要意义的语言工程,它的启动将对辽宁方言有声数据库建设、辽宁方言研究起到重要推进作用。

2.采用了一些新的方法研究方法是进行研究的前提之一,新方法的引入,必然会给方言研究带来新的气象。

辽宁方言研究继发展期引入历时语言学法、社会语言学法之后,这一阶段又引入了现代科技方法——实验语音学法。

运用这一方法进行研究取得的一些成果主要有:高玉娟的《大连方言声调研究》《对于大连话声调调长变化规律的实验分析》、孙博的《辽阳方言五项语音变化调查》、贾珈的《汉语普通话与沈阳方言的转换研究》等。

其中,高玉娟以大连方言为分析对象,运用现代语音技术分析手段,对大连方言的声调、连续变调及声调长短高低变化进行了技术分析,并从社会语言学的角度对其中的缘由进行了论证;贾珈的论文则运用计算语言学的手段,对沈阳方言与普通话的转换机制、转换原理进行了探讨,较为精确地论证了沈阳方言与普通话的关系问题。

3.出现了更多新的成果这一阶段的方言研究,在前一阶段的基础上继续深入,开拓了一些新的研究领域,出现了不少新的成果,主要有:以辽宁单点方言为研究对象、进行深入研究的硕士学位论文,如张丽娟的《锦州方言与北京方言的比较研究》、董岩的《大连方言语音研究》、王晓领的《辽西方言中的程度副词研究》、潘晓东的《东港音系研究》、侯海霞的《海城方言词缀研究》等。