语文S版四年级语文上册5《古诗三首》——枫桥夜泊

- 格式:ppt

- 大小:1.80 MB

- 文档页数:27

语文S版四年级上《枫桥夜泊》公开课教案优秀教案一、教学目标1.了解诗人张继及其创作背景。

2.理解并背诵《枫桥夜泊》全诗,体会诗的意境美。

3.培养学生通过朗读、感悟、讨论等方式,提高文学素养。

二、教学重点与难点重点:理解诗的意境,背诵全诗。

难点:把握诗中的意象,体会诗人的情感。

三、教学准备1.诗意图、诗歌手抄报等教学资源。

2.学生预习资料。

四、教学过程第一课时一、导入新课1.介绍诗人张继及其创作背景。

2.引导学生关注《枫桥夜泊》这首诗的题材和主题。

二、自主学习1.学生自由朗读全诗,感受诗的节奏和韵律。

2.学生结合注释,理解诗中词语的意思。

三、课堂讲解1.教师逐句解析诗的意境,引导学生展开想象。

2.学生分享自己对于诗意的理解,教师点评并引导。

四、课堂讨论a.诗中描绘了哪些景物?这些景物有何特点?b.诗人在夜泊枫桥时,表达了怎样的情感?c.你认为这首诗给你带来了怎样的启示?五、课堂小结2.布置作业:背诵全诗,尝试用自己的语言描绘诗中的意境。

第二课时一、复习导入1.回顾上节课的学习内容,引导学生回顾诗的意境。

2.学生展示背诵全诗。

二、课堂讲解1.教师深入讲解诗中的意象,引导学生感受诗的美。

2.学生分享自己的感悟,教师点评并引导。

三、课堂活动a.画出诗中的画面。

b.创作一首以枫桥夜泊为题材的小诗。

2.各组展示活动成果,教师点评。

四、课堂讨论a.诗中的“夜泊枫桥”给你带来了怎样的想象?b.你认为诗人在创作这首诗时,想表达怎样的情感?五、课堂小结2.布置作业:结合自己的感悟,写一篇关于《枫桥夜泊》的读后感。

第三课时一、复习导入1.回顾前两节课的学习内容,引导学生回顾诗的意境。

2.学生展示自己的读后感。

二、课堂讲解1.教师针对学生的读后感进行点评,引导他们深入理解诗的意境。

三、课堂活动a.演绎诗中的场景。

b.仿写一首以枫桥夜泊为题材的诗。

2.各组展示活动成果,教师点评。

四、课堂讨论a.通过学习《枫桥夜泊》,你认为自己有哪些收获?b.你认为这首诗对你的成长有何启示?五、课堂小结2.布置作业:结合自己的感悟,创作一首以枫桥夜泊为题材的诗。

第5课古诗三首枫桥夜泊说课稿说教学内容《枫桥夜泊》是九年义务教育六年制小学语文第九册第19课《古诗三首》中的第一首诗,它是唐代诗人张继的名篇。

诗人通过月落、乌啼、寒霜、钟声等意象,抒发了自己浓浓的愁绪。

说教学目标本诗所在的第六组课文的教学目标是:要求学生对课文中优美的、含义深刻的语句多朗读,多体会,体会所表达的思想感情。

参照单元目标,结合本诗的特点,综合考虑学生知识学习、能力培养、情感熏陶等多方面的因素,我将本课的教学目标确定为:1.有感情地朗读、背诵诗文;2.了解古诗大意和“借景抒情”的写法;3.培养对古诗意境的想象和感悟能力;4.理解诗人的愁绪,感受诗人的情操。

说重点难点因为本诗意境深远,情感复杂,所以,我将教学重点确定为:感受古诗意境,体会诗人情感;针对小学五年级学生而言,要感受诗中通过种种景物表现出来的“愁绪”是非常困难的,而这又是教学目标中的重要内容,它自然就成了本诗教学的难点。

说教学方法我认为,对于如此优美的古诗,如果过于琐碎地讲解分析,定然会破坏其意境,影响学生对诗人思想感情的体验。

因而,我十分注重对诗文的整体把握。

我紧紧抓住诗眼“愁”字,通过自己的感情朗读和精美的多媒体课件,营造诗的意境;通过引导学生对诗中“月落”、“乌啼”、“寒霜”、“钟声”等景物的想象和体验,感受诗人的愁绪;通过对诗人背景材料的补充介绍,让学生更加深入地理解诗人愁绪的根源。

说学习方法学习语文,理解课文,培养语感,最有效的方法便是朗读。

在学习古诗的时候,这一方法更是尤为重要。

在本课的教学中,我特别注意了这一点。

由读通读顺,到读出情感,再到边读边想象画面、感受意境,学生们带着不同的目标,一次一次地充分地朗读诗文,层层深)“ “入地理解了诗意,也体会了诗人的情感。

另外,我在教学中充分注意了学生的自主性;在面对难度较大的学习任务时,组织学生进行有效的合作学习;在理解“借景抒情”时,鼓励学生勇于探究;从而有效地提高了学习热情和教学效率,让课堂生发了许多亮点。

小学语文S版四年级上册5古诗三首《3枫桥夜泊》优质课公开课教案教师资格证面试试讲教案1教学目标1、学会本课生字词,结合注释理解诗句,了解古诗内容。

2、通过对诗句的诵读感悟,体会诗中描绘的秋色和诗人抒发的情感。

3、能正确、流利、有感情地朗读、背诵课文。

2学情分析四年级的学生和低年级学生相比具有比较强的自行探究的能力,学生在观察能力、思维能力、语言表达能力方面都有了较好的提高,有着强烈的好奇心与动手操作的能力。

但他们学习的自主性不够强,不能自觉地从生活中进行学习,也不能很好地把语文知识用于生活中,特别是在乡村成长的孩子,在学习的方式上,存在着单一式的学习,缺乏合作学习的习惯,不能做到与人交流,与人对话。

3重点难点重点:能正确、流利、有感情地朗读、背诵课文难点:通过对诗句的诵读感悟,体会诗中描绘的秋色和诗人抒发的情感。

课前准备教具准备:《枫桥夜泊》教学课件。

学生准备:收集学过的古诗词.4教学过程4.1第一学时教学活动1【导入】创设情境导入一、创设情境导入1、播放放松音乐《涛声依旧》,让学生从歌词中找到与古诗有关的词眼(如“月落“钟声”“乌啼”)。

2、导入课题,板课题。

2【讲授】老师讲授二、初读古诗1、生自由读古诗,要求读准字音读通读顺诗句。

2、检查生字词、诗句朗读。

三、再读古诗,结合注释理解诗意,感悟诗境。

1、生读通句子后。

用比较法诵读收集积累的古诗,引导学生结合注释用“猜读法”了解古诗大意,把握古诗的感情基调:(1)、解释诗题并质疑:夜里泊船风桥下,诗人睡着了吗?哪个词中看出来?用找近义词的方式理解这个词。

(愁眠)。

(2)、诗人夜里睡不着看到了什么(月落、江枫、渔火)?又听到了什么(乌啼、钟声)?此时此刻他的心情如何(霜满天)?表达了诗人怎样的思想感情(忧愁、孤独、思乡之情)?(3).讨论,感悟诗境。

2、指导有感情地朗读课文(1)、回到初始积累的古诗的感情基调进行比较朗读、配乐朗读、师范读、生读、师生共读;(2)、标示朗读符号,总结朗读技巧。

《枫桥夜泊》原文及译文《枫桥夜泊》原文及译文古诗文主要指中国古代的诗歌和散文,拥有着悠久的历史文化内涵。

以下是小编收集整理的《枫桥夜泊》原文及译文,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

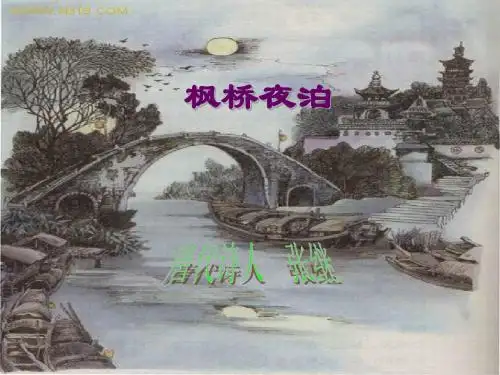

《枫桥夜泊》原文:张继〔唐代〕月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。

姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。

《枫桥夜泊》译文:月亮已落下乌鸦啼叫寒气满天,江边枫树与船上渔火,难抵我独自傍愁而眠。

姑苏城外那寒山古寺,半夜里敲响的钟声传到了我乘坐的客船。

《枫桥夜泊》赏析:唐朝安史之乱后,张继途经寒山寺时写下这首羁旅诗。

此诗精确而细腻地描述了一个客船夜泊者对江南深秋夜景的观察和感受,勾画了月落乌啼、霜天寒夜、江枫渔火、孤舟客子等景象,有景有情有声有色。

此外,这首诗也将作者羁旅之思,家国之忧,以及身处乱世尚无归宿的顾虑充分地表现出来,是写愁的代表作。

全诗句句形象鲜明,可感可画,句与句之间逻辑关系又非常清晰合理,内容晓畅易解。

这首七绝以一“愁”字统起。

前二句意象密集:落月、啼乌、满天霜、江枫、渔火、不眠人,造成一种意韵浓郁的审美情境。

后两句意象疏宕:城、寺、船、钟声,是一种空灵旷远的意境。

江畔秋夜渔火点点,羁旅客子卧闻静夜钟声。

所有景物的挑选都独具慧眼:一静一动、一明一暗、江边岸上,景物的搭配与人物的心情达到了高度的默契与交融,共同形成了这个成为后世典范的艺术境界。

全诗抓住一个“愁”字展开。

如果说“月落乌啼霜满天”多少透示着凄清悲凉,那么“江枫渔火”难道不给诗人一点光明与温暖吗?然而,“对愁眠”却凸现在人们面前。

旅途的孤独、寂寞,牵起诗人的满怀愁绪,更遇上残月衔山、乌鸦悲啼,满目寒霜洒遍江天,一个迷茫、凄清、寂寥的背景已经形成,奠定了全诗以“愁”为中心的基调。

人在逆境中(从诗的字里行间可以品味出来),最忌的是景物伤怀,诗人泊船于枫桥之下,本来心情就已凄恻,却偏逢残月。

外出旅游者(也许作者不是旅游家)往往会对家人无限牵挂,可谓归心似箭,盼望与家人团圆,然而,他却客舟孤苦、愁怀难遣。