维新变法运动

- 格式:ppt

- 大小:4.64 MB

- 文档页数:43

百日维新变法内容及好处百日维新是指1898年6月11日至9月21日的一场变法运动,由清朝政府发起,旨在推行一系列政治、经济和军事改革,以挽救国家危机。

这场变法运动的内容包括政治体制改革、教育改革、军事改革、经济改革等方面的措施。

百日维新变法的实施带来了一系列的好处,对中国社会的发展产生了积极的影响。

一、政治体制改革百日维新变法的一个重要内容是政治体制改革。

变法运动中,清朝政府推行了一系列的政治改革措施,如设立内阁、设立议会、制定宪法等。

这些改革措施的实施,为中国政治体制的现代化奠定了基础,为后来的政治改革提供了经验和借鉴。

二、教育改革百日维新变法中,教育改革是一个重要的方面。

清朝政府在变法运动中推行了一系列的教育改革措施,如设立新式学堂、修订教科书、改革考试制度等。

这些改革措施的实施,为中国教育事业的发展提供了契机,推动了中国教育的现代化进程。

三、军事改革百日维新变法中,军事改革也是一个重要的内容。

清朝政府在变法运动中推行了一系列的军事改革措施,如改革军制、改革武器装备、改革军队组织等。

这些改革措施的实施,提升了中国军队的战斗力,增强了国家的军事实力。

四、经济改革百日维新变法中,经济改革也是一个重要的方面。

清朝政府在变法运动中推行了一系列的经济改革措施,如推行新式税制、改革财政制度、发展工商业等。

这些改革措施的实施,促进了中国经济的发展,推动了中国社会的现代化进程。

百日维新变法的实施带来了一系列的好处。

首先,政治体制改革为中国政治体制的现代化奠定了基础,为后来的政治改革提供了经验和借鉴。

其次,教育改革推动了中国教育事业的发展,为培养人才提供了更好的条件。

再次,军事改革提升了中国军队的战斗力,增强了国家的军事实力。

最后,经济改革促进了中国经济的发展,推动了中国社会的现代化进程。

总之,百日维新变法是一场具有重要意义的变革运动。

它在政治、教育、军事和经济等方面推行了一系列的改革措施,为中国社会的发展带来了积极的影响。

简述清末维新变法运动维新变法指1898年(农历戊戌年)以康有为为首的改良主义者通过光绪皇帝所进行的资产阶级政治改革,主要内容是:学习西方,提倡科学文化,改革政治、教育制度,发展农、工、商业等。

这次运动遭到以慈禧太后为首的守旧派的强烈反对,这年九月慈禧太后等发动政变,光绪被囚,维新派康有为梁启超分别逃往法国和日本。

谭嗣同等6人(戊戌六君子)被杀害,历时仅一百零三天的变法终于失败。

因此戊戌变法也叫百日维新。

戊戌变法又名维新变法,其高潮则为百日维新,是中国清朝光绪年间(1898年)的一项政治改革运动。

这次变法主张由光绪皇帝亲自领导,进行政治体制的变革,希望中国走上君主立宪的近代化道路。

明治维新成功与戊戌变法失败的真正原因。

一变法内容1.政治方面:准许官民上书言事;取消闲散重叠机构,裁汰冗员;废除旗人寄生特权。

2.经济方面:京师设立铁路矿务局和农工商总局,保护农工商业的发展;奖励创造发明;改革财政,编制国家预算决算;裁撤驿站,设立邮政局。

3.军事方面:裁撤绿营,精练陆军,改习洋操;实行征兵制;添设海军。

4.文化教育方面:开办京师大学堂,各地设立中小学堂,兼习中西文科;废除八股,改试策论,开设经济特科;设立译书局,翻译外国新书;准许设立报馆、学会;派人出国留学、游历。

二变法开始1897年末,山东发生曹州教案,两名德意志帝国传教士被杀。

德国乘机侵占胶州湾(今青岛),俄国同时进占旅顺大连,法国进占广州湾(今广东湛江),英国进占山东威海,并要求拓展九龙新界。

列强意图瓜分刚败于日本的清朝,在朝中再次敲响了警钟。

光绪帝虽然在1887年十七岁时已在名义上亲政,但实权仍然掌握在慈禧太后的手里。

面对列强瓜分的危险,1898年(戊戌年),慈禧太后同意光绪帝进行朝政的改革。

6月11日,光绪帝帝颁布《定国是诏》,表明变更体制的决心,这亦是百日维新的开始。

之后光绪帝帝召见康有为,调任他为京章行走,作为变法的智囊。

其后又用谭嗣同、杨锐、林旭、刘光第等人,协助维新。

维新运动是清朝光绪二十四年间(公元1898年6月11日—9月21日)的一项政治改革运动。

这次变法主张由光绪皇帝亲自领导,进行政治体制的变革,希望中国走上君主立宪的现代化道路。

无奈支持新政的光绪推行速度过快,因此变法被相对保守势力反对,最后演变成为政变,维新派人物被杀,慈禧太后因此获得实权。

维新运动失败,使中国损失一批热心于国家改革的精英和支持者,将中国推上革命的道路。

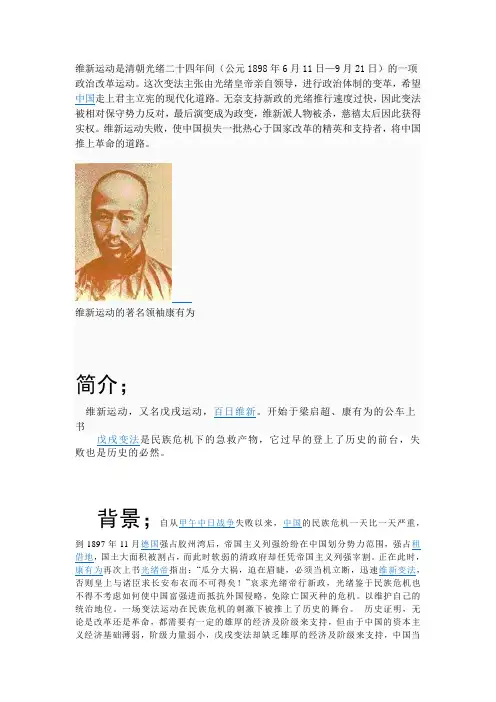

维新运动的著名领袖康有为简介;维新运动,又名戊戌运动,百日维新。

开始于梁启超、康有为的公车上书戊戌变法是民族危机下的急救产物,它过早的登上了历史的前台,失败也是历史的必然。

背景;自从甲午中日战争失败以来,中国的民族危机一天比一天严重,到1897年11月德国强占胶州湾后,帝国主义列强纷纷在中国划分势力范围,强占租借地,国土大面积被割占,而此时软弱的清政府却任凭帝国主义列强宰割。

正在此时,康有为再次上书光绪帝指出:“瓜分大祸,迫在眉睫,必须当机立断,迅速维新变法,否则皇上与诸臣求长安布衣而不可得矣!”哀求光绪帝行新政,光绪鉴于民族危机也不得不考虑如何使中国富强进而抵抗外国侵略,免除亡国灭种的危机。

以维护自己的统治地位。

一场变法运动在民族危机的刺激下被推上了历史的舞台。

历史证明,无论是改革还是革命,都需要有一定的雄厚的经济及阶级来支持,但由于中国的资本主义经济基础薄弱,阶级力量弱小,戊戌变法却缺乏雄厚的经济及阶级来支持,中国当时存在五种经济成分,外国资本主义经济、地主经济、小农经济、官僚资本主义经济,民族资本主义经济。

其中最弱小的就是民族资本主义经济,虽然中国在明朝中后期便出现了资本主义的萌芽,但由于中国的封建势力以及阶级力量和政治势力十分强大,中国的资本主义一直都没有发展成为一股强大的新兴的经济及阶级力量,鸦片战争的爆发,外国资本主义的入侵,中国原有的资本主义经济被扼杀,只有在洋务运动兴起后,中国的资本主义经济才逐渐兴起。

但是他们的力量一直都很弱小,根据统计,从洋务运动到戊戌变法前,中国总共只拥有商办企业100多家,其中有50家是1895年甲午战争后才建立的。

维新变法名词解释维新变法是指中国晚清时期为改革旧制度、推进国家现代化而进行的一系列改革运动。

以下是对一些与维新变法相关的名词解释:1.维新:维新,字面意思是“维护和更新”,在中国晚清时期特指变法运动。

维新运动的目的是通过借鉴西方的科学技术、政治体制和社会制度,来推动中国社会和国家的现代化改革。

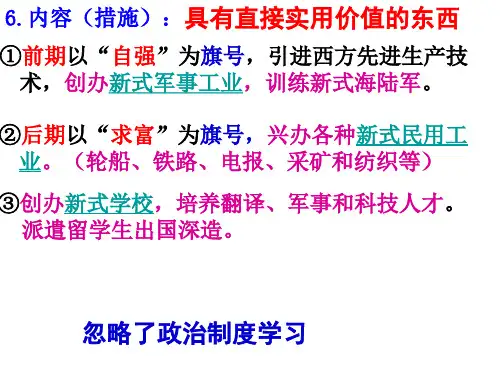

2.自强:自强,指的是中国晚清时期以来的一种思潮,强调国家的独立、自主和自力更生的精神。

自强运动倡导国家兴旺发达,通过学习西方技术和文化,提高国家的科学技术水平,增强国家实力,以期摆脱半殖民地的命运。

3.洋务派:洋务派是维新变法运动中的一派。

洋务派主张引进西方科学技术和先进制度,推动国家现代化。

清朝末年,洋务派提出了一系列的改革方案,包括兴办洋务,修筑铁路,发展工业等,但由于各种原因,洋务运动的成效有限。

4.捐纳法:捐纳法是维新变法时期一种征税制度。

该制度要求地方政府和富商巨贾捐赠财产或金钱,用于国家的现代化建设。

捐纳法虽然为国家提供了一定的财政收入,但也引发了民众的抗议,往往被视为对传统财产权的侵犯。

5.戊戌变法:戊戌变法是维新变法运动的一个重要事件,发生于清朝戊戌年(1898年)。

变法的目的是推行西式政治体制,加强国家实力。

但是由于政治派别的对立和清朝内部的反对势力,戊戌变法最终以失败告终,推动了中国民主化的步伐。

6.百日维新:百日维新是指发生在1898年春天至夏天这一百日间的维新运动。

这次变法运动由慈禧太后支持,维新派政府推行了一系列改革政策,包括推行宪政、设立新式学校和军队、整顿财政等。

然而,由于保守派的强大反对和国内外的各种不利因素,百日维新运动最终被废止,变法派被迫离开政府职务。

7.康有为:康有为是中国维新变法运动的重要人物之一。

康有为提出了“学力矩阵”,主张要以更广泛的群众参与和具体行动来推动维新变法。

他还提出了“西学中用”的观点,认为中国可以从西方学习先进的科学技术和政治制度,来促进社会和国家的现代化。

维新变法运动引言维新变法运动是指中国晚清时期的一场运动,旨在推动中国社会、政治、经济、文化等各个领域的变革和改革。

这场运动在晚清时期对中国历史产生了深远的影响,被视为中国近代化的开端。

本文将对维新变法运动进行详细的介绍和分析。

背景19世纪末至20世纪初,中国面临着列强侵略和内忧外患的严峻局面。

西方列强的入侵导致中国的领土被侵占,经济受到巨大冲击,国家的独立和尊严受到严重挑战。

在这样的背景下,中国人开始意识到必须通过改革来振兴国家。

维新思想的兴起维新思想的兴起是维新变法运动的根本动力。

维新思想主张学习西方先进的科学、文化和政治制度,以便中国能够赶上西方列强。

这些思想在中国知识分子中逐渐传播,成为一股强大的力量。

维新派和保守派的斗争维新变法运动期间,维新派和保守派展开了激烈的斗争。

维新派主张彻底改革,推动政治体制的变革和社会制度的改善。

他们认为西方列强的成功是由于他们先进的制度和科学技术。

而保守派则坚守传统观念,担心改革可能引发社会动荡和政治不稳定。

这场斗争持续了相当长的时间,最终以维新派失败告终。

维新变法的失败维新变法运动最终失败的原因有多方面。

首先,维新派内部的分裂和争斗削弱了他们的力量,使得他们无法达成共识和采取统一的行动。

其次,清朝政府的反对和抵制使得维新派的改革计划很难得到实施。

最重要的是,广大的社会底层人民对改革的反抗和怀疑也成为了维新运动失败的重要原因。

维新变法运动的意义尽管维新变法运动最终失败,但它对中国历史产生了深远的影响。

这场运动促使中国人开始思考如何振兴国家、改善人民的生活。

维新运动也为中国后来的革命运动奠定了基础,为中国的近代化和现代化进程提供了重要的经验教训。

结论维新变法运动是中国晚清时期的一场重要运动,虽然最终失败,但它的意义不可忽视。

这场运动促使中国人开始思考改革的必要性,为中国近代化进程铺平了道路。

维新变法运动的失败也揭示了中国政治、社会和文化的诸多问题,为中国的改革提供了宝贵的教训。

近代中国的维新变法19世纪末20世纪初的近代中国,面临着内忧外患的困境。

中国社会陷入了农民战争的泥淖之中,经济受到了西方列强的侵略,社会制度落后不前,百姓生活苦不堪言。

为了挽救国家危机,一系列的维新变法运动在中国展开,试图推动中国进入现代化国家的行列。

本文将通过分析几个重要的维新变法运动,探讨近代中国维新变法的发展与影响。

一、戊戌变法戊戌变法是近代中国第一次自上而下的维新运动,始于1898年。

当时,清朝政府认识到中西文化的差距,并迫切需要改革来推动国家的现代化发展。

戊戌变法的主要目标是进行政治、军事和教育上的改革。

政治上,慈禧太后下令设立了六部共同管理政务,取消了以臣子贵族的身份来争夺权力的鸿胪寺,并且试图建立一个新的议会体系。

军事上,新建了北洋舰队和陆军,试图改革军队的组织和装备。

教育上,设立了新式学堂和西方科学研究机构。

然而,戊戌变法的推行并不顺利。

因为变法过于激进,触动了部分封建势力的利益,遭到保守派的强烈反对。

其中,戊戌变法最具争议的是废科举,实行新式教育体系。

反对派不断制造混乱,最终导致了戊戌政变的爆发。

变法派遭到了清朝保守派的挫败和镇压,变法运动告吹。

尽管戊戌变法没有实现其预期的目标,但它在近代中国史上留下了重要的意义。

它是中国维新变法的开端,为后来的维新运动做出了先驱性的贡献。

二、百日维新戊戌变法的失败并没有终结中国维新变法的脚步。

在1900年以后,维新运动重新焕发了活力,并在1901年爆发了中国历史上最为著名的维新运动,即百日维新。

百日维新是康梁政权在被拘禁期间推行的一系列变革措施。

康梁政权主要采取了吸收西方先进文明的方法进行变革,例如推行宪政、制定新法律、改革教育体系等等。

在这短短的百日里,康梁政权试图为中国开创一个新的未来。

然而,百日维新的短暂性以及对既有制度的强力冲击,引来了旧有势力的极大反对。

清朝王公大臣及军阀纷纷联合起来对抗康梁政权,最终导致了百日维新的失败与终结。

尽管如此,百日维新也为中国维新变法的进程做出了重要的贡献。

维新变法运动名词解释

维新变法运动是中国清朝末年(1898年)由戊戌变法开始的一次政治改革运动,旨在推进政治、军事、经济、文化、教育等多方面的改革,推进中国现代化进程。

以下是一些与维新变法运动相关的名词解释:

1戊戌变法:维新变法的开始,是戊戌年(1898年)发生的一次政治改革运动,由康有为、梁启超等人发起。

2光绪皇帝:清朝的皇帝,时任皇帝时期是维新变法的发生和推行的时期,但他对变法的态度摇摆不定,阻碍了变法的推行。

3康有为:维新变法运动的主要领袖之一,提出“中西合璧”、“民主”、“科学”、“宪政”等思想。

4梁启超:维新变法运动的主要领袖之一,提出“君主立宪”、“民主”、“新学”、“敬业”等思想。

5君主立宪:是维新变法运动的一个重要政治主张,主张通过立宪来限制皇权,推进政治体制改革,提高国家的治理效能。

6洋务派:是维新变法运动之前的一个工商界、士大夫阶层的力量,主张学习西方先进技术,推进工业化进程。

7百日维新:是维新变法运动中的一次较为突出的政治改革,主要内容包括:设立参议院、实行选举、制定宪法等,历时100天。

8辛亥革命:是维新变法运动后的一次政治革命,推翻清朝的统治,建立中华民国,开创了中国新民主主义革命时期。