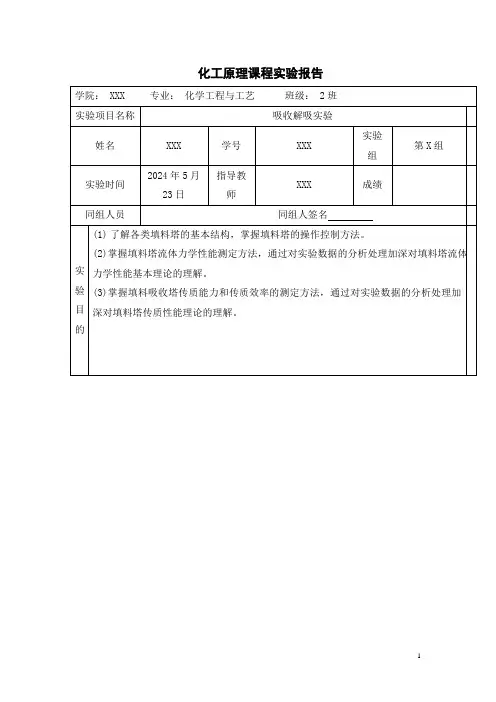

吸收(解吸)实验报告

- 格式:doc

- 大小:52.00 KB

- 文档页数:3

吸收解吸实验报告

一、实验目的

1. 了解吸收和解吸的原理;

2. 熟悉吸收解吸反应的实验操作;

3. 通过实验了解吸收解吸实验现象特征;

4. 探讨不同物质的吸收和解吸特性。

二、实验原理

吸收:某些物质以气态存在时,当其与液态或固体物质混合时,它们之间发生化学反应,从而使气态物质溶于液体或固体中,称为吸收。

吸收也可以简单的理解为物质以气态形式被液态或固体物质所吸收。

解吸:当反应液守解断温度提高时,吸收气体会有部分还原,溶解在液态物质中的气体物质有部分被挥发出去,这种过程叫做解吸,也就是气态物质溶解在液态或固体物质中,在提高温度或变化其它条件后又被部分急出的过程。

解吸也可以简单的理解为物质以液态形式被气体所解吸。

三、实验原料及仪器

实验原料:苯、氢氧化钠、硫酸钠、有机溶液、乙醇、乙醚

实验仪器:分液漏斗、容量瓶、橡皮球、加热器、吸气器。

四、实验步骤

1. 将苯倒入容量瓶中,再加入少量硫酸钠,用橡皮球搅拌均匀;

2. 把上述混合物倒入分液漏斗,用加热器加热,直至反应液守

解断温度;

3. 加入少量氢氧化钠,使反应液浊化,把物质吸收到容量瓶中;

4. 再将有机溶液、乙醇、乙醚一一加入容量瓶中,并很好搅拌均匀;

5. 用吸气器逐步把容量瓶中的反应液抽减至最少;

6. 再加入少量氢氧化钠,使液态发生变化,进行解吸实验,观察现象。

五、实验结果

实验结果表:

物质名称气态物质液体溶质

苯无沉淀白色沉淀

乙醇无沉淀白色沉淀

乙醚无沉淀白色沉淀

实验结论:可以看出,不同的物质在吸收过程中均会生成白色沉淀物,而解吸过程中则会析出白色沉淀物。

一、实验目的1. 了解吸收操作的基本流程和操作方法;2. 测定气体在液体中的吸收速率;3. 掌握吸收系数的测定方法;4. 分析影响吸收过程的主要因素。

二、实验原理吸收是指气体中的某些组分被液体吸收并溶解的过程。

吸收速率与气体的浓度、液体的性质、温度、压力等因素有关。

本实验采用连续流动吸收装置,通过测定气体在液体中的吸收速率,计算吸收系数,并分析影响吸收过程的主要因素。

三、实验装置与材料1. 实验装置:连续流动吸收装置、气体发生器、流量计、温度计、压力计、吸收液容器、反应釜等;2. 实验材料:空气、水、NaOH溶液、CO2气体等。

四、实验步骤1. 准备实验装置,确保装置密封良好,连接正确;2. 将NaOH溶液倒入吸收液容器,调节温度和压力;3. 将CO2气体通入气体发生器,调节气体流量;4. 将气体通入连续流动吸收装置,通过吸收液,测定气体在液体中的吸收速率;5. 改变实验条件(如温度、压力、气体流量等),重复实验步骤,观察吸收速率的变化;6. 记录实验数据,计算吸收系数。

五、实验结果与分析1. 吸收速率与气体浓度的关系:在一定的温度和压力下,气体浓度越高,吸收速率越快。

这是因为气体分子与液体分子之间的碰撞机会增多,从而提高了吸收速率;2. 吸收速率与温度的关系:在一定的气体浓度下,温度越高,吸收速率越快。

这是因为温度升高,分子运动加剧,碰撞机会增多,从而提高了吸收速率;3. 吸收速率与压力的关系:在一定的气体浓度下,压力越高,吸收速率越快。

这是因为压力升高,气体分子密度增大,碰撞机会增多,从而提高了吸收速率;4. 吸收速率与液体性质的关系:不同的液体具有不同的吸收能力。

一般来说,极性液体对极性气体具有较高的吸收能力,非极性液体对非极性气体具有较高的吸收能力。

六、实验结论1. 吸收速率与气体浓度、温度、压力等因素有关;2. 通过改变实验条件,可以控制吸收速率;3. 吸收实验对于研究气体吸收过程、开发新型吸收材料具有重要意义。

吸收与解吸实验实验报告吸收与解吸实验实验报告引言:吸收与解吸是化学实验中常见的操作和现象。

通过这个实验,我们可以了解物质在溶液中的吸收和解吸的过程,以及相关的实验技巧和方法。

本实验报告将详细介绍吸收与解吸实验的步骤、结果和分析。

实验目的:1. 了解物质在溶液中的吸收和解吸过程;2. 掌握吸收和解吸实验的基本操作技巧;3. 分析吸收和解吸实验的结果,探讨影响吸收和解吸的因素。

实验材料和仪器:1. 玻璃试管;2. 氢氧化钠溶液;3. 氯化铵溶液;4. 氢氧化钠固体;5. 氯化铵固体;6. 酚酞指示剂;7. 打火石;8. 酒精灯;9. 钳子;10. 温度计。

实验步骤:1. 准备两个玻璃试管,分别标记为A和B。

2. 在试管A中加入适量的氢氧化钠溶液,试管B中加入适量的氯化铵溶液。

3. 向试管A中加入少量的酚酞指示剂,使溶液呈现红色。

4. 将试管A和B放置在一个装有水的容器中,保持试管A的底部接触水面,试管B则悬空于水中。

5. 用打火石点燃酒精灯,将试管B加热至沸腾状态。

6. 观察试管A中溶液的颜色变化。

实验结果:在进行实验的过程中,我们观察到以下现象:1. 在试管A中,溶液的颜色由红色逐渐变为无色。

2. 在试管B中,溶液开始加热后,溶液的颜色保持不变。

实验分析:根据实验结果,我们可以得出以下结论:1. 氢氧化钠溶液中的酚酞指示剂在加热的过程中逐渐褪色,说明溶液中的氢氧化钠被吸收了。

2. 氯化铵溶液中的酚酞指示剂在加热的过程中保持不变,说明溶液中的氯化铵没有被吸收。

进一步分析:吸收和解吸实验的结果可以归因于溶液中物质的化学性质和溶解度。

氢氧化钠是一种强碱,具有很强的吸收能力,可以与酚酞指示剂发生化学反应,导致溶液颜色的变化。

而氯化铵是一种盐类,其溶解度较高,不容易被吸收。

因此,在加热的过程中,氢氧化钠被吸收,而氯化铵保持不变。

结论:通过吸收与解吸实验,我们了解到物质在溶液中的吸收和解吸过程。

氢氧化钠溶液具有较强的吸收能力,可以吸收酚酞指示剂,导致溶液颜色的变化。

吸收(解吸)实验报告化⼯基础实验报告实验名称吸收(解吸)系数的测定班级化21 姓名张腾学号2012011864 成绩实验时间2014.5 同组成员张煜林努尔艾⼒·麦麦提⼀、实验⽬的1、了解吸收(解析)操作的基本流程和操作⽅法;2、测定氧解吸液相总体积传质系数K x a和液体流量的关系;3、测定筛板塔的板效率与液体流量和⽓体流量的关系。

⼆、实验原理吸收是⼯业上常⽤的操作。

在吸收过程中,⽓体混合物和吸收剂分别从塔底和塔顶进⼊塔内,⽓液两相在塔内实现逆流接触,使⽓体混合物中的溶质较完全地溶解在吸收剂中,于是塔顶获得较纯的惰性组分,从塔底得到溶质和吸收剂组成的溶液(通称富液)。

当溶质有回收价值或吸收剂价格较⾼时,把富液送⼊再⽣装置进⾏解吸,得到溶质或再⽣的吸收剂(通称贫液),吸收剂返回吸收塔循环使⽤。

吸收是⽓液相际传质过程,所以吸收速率可⽤⽓相内,液相内或者两相间的传质速率来表⽰。

在连续吸收操作中,这三种传质速率表达式计算结果相同。

对于低浓度吸收过程。

计算公式如下。

⽓相内传质的吸收速率:N A=k y(y?y i)F液相内传质的吸收速率:N A=k x(x i?x)F⽓、液两相相际传质的吸收速率:N A=K y F(y?y?)=K x F(x??x)式中:y,y i—分别表是⽓相主体和⽓相界⾯处的溶质摩尔分率;x,x i—分别表⽰液相主体和液相界⾯处的溶质摩尔分率;x?,y?—分别为与y和x呈平衡的液相和⽓相摩尔分率;k x,K x—分别为以液相摩尔分率差为推动⼒的液相传质分系数和传质总系数;k y,K y—分别为以⽓相摩尔分率差为推动⼒的⽓相传质分系数和传质总系数;F—传质⾯积,m2。

对于难溶溶质的吸收,常⽤液相摩尔分率差和液相传质系数表达的吸收速率式。

对于易溶⽓体的吸收,常⽤⽓相摩尔分率差和⽓相传质系数表达的吸收速率式。

本实验为⼀解析过程,是⽤空⽓与富氧⽔接触,因富氧⽔中氧的浓度⾼于同空⽓处于平衡的⽔中氧的浓度。

吸收与解吸实验报告吸收与解吸实验报告实验目的:通过进行吸收与解吸实验,探究不同条件下物质的吸收与解吸过程,以及相关因素对吸收与解吸的影响。

实验原理:吸收与解吸是物质在溶液中的相互转移过程。

在吸收过程中,物质从溶液中被吸附到吸附剂表面;而在解吸过程中,物质从吸附剂表面解吸出来,重新溶解到溶液中。

实验材料与方法:材料:酒精、活性炭、玻璃棒、烧杯、分液漏斗、滤纸、天平、计时器等。

方法:1. 准备活性炭吸附剂:将一定量的活性炭粉末加入烧杯中,并用玻璃棒搅拌均匀;2. 准备酒精溶液:取一定量的酒精加入烧杯中,并用玻璃棒搅拌均匀;3. 实验组设置:将活性炭吸附剂放入分液漏斗中,并将酒精溶液倒入分液漏斗中;4. 开始实验:打开分液漏斗的活塞,让酒精溶液缓慢通过活性炭吸附剂,记录下吸收过程所需的时间;5. 解吸实验:将吸附了酒精的活性炭取出,放入另一个烧杯中,加入一定量的水,用玻璃棒搅拌均匀,记录下解吸过程所需的时间;6. 重复实验:重复以上步骤,改变吸附剂的用量、溶液浓度等条件,进行多次实验,以获得更准确的结果。

实验结果与讨论:根据实验数据统计,我们可以发现吸收与解吸的过程受到多种因素的影响。

首先,吸收过程所需的时间与吸附剂的用量有关。

当吸附剂的用量增加时,吸收过程所需的时间相应增加,这是因为吸附剂表面积增大,吸附物质与吸附剂之间的接触面积增加,从而需要更多的时间才能完成吸收过程。

其次,吸收过程所需的时间与溶液浓度有关。

当溶液浓度增加时,吸附剂表面上的物质浓度也增加,吸附速度加快,吸收过程所需的时间相应减少。

这是因为溶液浓度的增加提高了物质向吸附剂表面扩散的速度,加快了吸附过程。

解吸过程所需的时间与解吸剂的性质有关。

在实验中,我们使用水作为解吸剂,发现解吸过程所需的时间较长。

这是因为水与酒精之间的亲和力较小,解吸剂的选择对解吸过程具有重要影响。

若使用亲和力较大的溶剂作为解吸剂,解吸过程所需的时间会相应减少。

此外,实验还发现温度对吸收与解吸过程有一定影响。

吸收与解吸实验报告摘要本实验采用静态吸收(SA)和动态解吸(DE)两种方法,对一种悬浮液进行实验研究,以观察两种方法之间的不同。

实验结果显示,静态吸收的吸附率高于动态解吸的吸附率。

此外,实验结果还显示,在实验条件下,在不影响吸附率的情况下,静态吸附的吸附量随着增加的分子量和比表面积(BET)值而下降。

关键词:静态吸附,动态解吸,悬浮液,分子量,比表面积(BET)1实验目的本实验旨在比较基于静态吸附(SA)和动态解吸(DE)两种方法的悬浮液的吸附率,并为更好地了解吸附行为提供参数。

本实验中采用的悬浮液类型为HCl溶液,具体物理化学参数参见表1.2实验原理吸附是物理和(或)化学反应的一种形式,指的是气体或溶液分子被连接到固体表面或其他溶剂表面上凝聚物的表现。

通常情况下,吸附行为受到固体或溶剂表面类型以及吸附分子之间的相互作用的影响。

本实验使用HCl溶液,参照物理和化学反应原理,以研究其与SA和DE系统的吸附行为。

3实验装置实验装置采用的是常规的压力/温度控制实验室装置,可实现室温和压力的控制。

装置中运用了延迟开关,以对吸附与解吸实验时间做出控制,并可实现自动记录与存储过程数据。

4实验步骤(1)首先,将装置调节到设定好的参数,待稳定后启动装置;(2)然后,将HCl溶液以稀释供给装置回路,使装置模拟静态吸附(SA)过程;(3)程序控制装置设置参数,以完成模拟动态解吸(DE)过程;(4)最后通过观察装置读数,随时间的变化,记录两种方法的吸附量值;(5)根据读数,计算出SA和DE所得到的吸附率值并作出比较。

5结果与讨论6结论。

一、实验目的1. 了解吸附和解吸的基本原理及实验方法;2. 掌握吸附和解吸实验的操作技能;3. 探究吸附和解吸过程中影响因素的变化规律;4. 分析吸附剂的选择对吸附和解吸效果的影响。

二、实验原理1. 吸附原理:吸附是指吸附剂表面与吸附质分子之间由于分子间力、化学键等作用,使吸附质分子在吸附剂表面富集的过程。

吸附过程包括物理吸附和化学吸附两种类型。

2. 解吸原理:解吸是指吸附质分子从吸附剂表面释放出来的过程。

解吸过程通常受温度、压力、溶剂等因素的影响。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:活性炭、苯、甲苯、正己烷、氯仿、蒸馏水等。

2. 实验仪器:吸附柱、吸附剂、搅拌器、分析天平、分光光度计、恒温水浴锅、滴定管等。

四、实验步骤1. 准备工作(1)称取一定量的活性炭,置于吸附柱中。

(2)将吸附柱固定在支架上,连接好搅拌器。

(3)准备吸附剂溶液,用蒸馏水稀释至一定浓度。

2. 吸附实验(1)将吸附剂溶液缓慢加入吸附柱中,使溶液在吸附柱中充分接触活性炭。

(2)开启搅拌器,保持溶液在吸附柱中充分搅拌。

(3)在一定时间后,关闭搅拌器,让溶液在吸附柱中静置。

(4)取出一定量的吸附液,测定吸附液中的吸附质浓度。

3. 解吸实验(1)将吸附液缓慢加入吸附柱中,使溶液在吸附柱中充分接触活性炭。

(2)加热吸附柱,提高溶液温度,加速吸附质从活性炭表面释放。

(3)在一定时间后,关闭加热设备,让溶液在吸附柱中静置。

(4)取出一定量的解吸液,测定解吸液中的吸附质浓度。

4. 数据处理与分析(1)根据吸附液和解吸液中吸附质的浓度,计算吸附率和解吸率。

(2)分析吸附和解吸过程中影响因素的变化规律。

(3)比较不同吸附剂的选择对吸附和解吸效果的影响。

五、实验结果与分析1. 吸附实验结果实验结果表明,活性炭对苯、甲苯、正己烷、氯仿等有机物的吸附效果较好。

在一定条件下,吸附率随吸附时间的延长而增加,但超过一定时间后,吸附率趋于稳定。

2. 解吸实验结果实验结果表明,提高溶液温度可以加速吸附质从活性炭表面释放,解吸率随温度升高而增加。

化工原理课程实验报告L K —以气相分压表示推动力的总传质系数,或简称为液相传质总系数,1-⋅s m 。

若气液相平衡关系遵循享利定律:A A Hp C =,则:l g G HK k K 111+= lg L k k H K 11+= (3-24)C A1,F L图3-10 双膜模型的浓度分布图 图3-11 填料塔的物料衡算图 当气膜阻力远大于液膜阻力时,则相际传质过程式受气膜传质速率控制,此时,g G k K =;反之,当液膜阻力远大于气膜阻力时,则相际传质过程受液膜传质速率控制,此时,l L k K =。

本实验采用转子流量计测得CO2、空气和水的流量。

根据实验条件(温度和压力)折算为实际流量,最后按有关公式换算成CO2、空气和水的摩尔流量。

填料塔物料衡算如图3-11所示。

气体校正公式:v =√ρ₀ρ (3-26)式中:V 。

——流量计读数;V ——被测流体实际流量;ρ₀,ρ——标定流体和被测流体在标定状态(T 。

,p 。

)下的密度。

测定塔顶和塔底液相组成C A1和C A2,利用滴定法测定吸收液浓度,根据吸收液消耗盐酸体积量可计算塔底吸收液浓度:C A1=2C Ba(OH)2V Ba(OH)2−C HCl V HCl2V 溶液(3-27)吸收剂(水)中含有少量的二氧化碳,根据吸收剂(水)滴定消耗盐酸体积量可计算出塔顶吸收剂(水)中CO ,浓度为:dh相 界 面距离液 膜气膜浓度图1 二氧化碳吸收与解吸实验装置流程示意图1-CO2钢瓶;2-减压阀;3-CO2流量计;4-吸收风机;5-吸收塔空气流量计;6-吸收水泵;7-吸收塔水流量计;8-吸收尾气传感器;9-吸收塔;10、15-液封;11-解吸液罐;12-解吸尾气传感器;13-吸收液罐;14-解吸塔;16-压差计;17-解吸水泵;18-解吸塔水流量计;19-解吸风机;20-解吸塔空气流量计; 21-空气旁路调节阀;22-π型管。

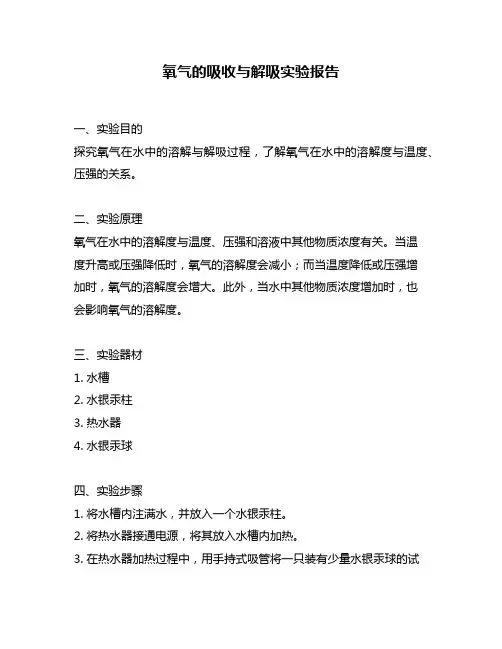

氧气的吸收与解吸实验报告一、实验目的探究氧气在水中的溶解与解吸过程,了解氧气在水中的溶解度与温度、压强的关系。

二、实验原理氧气在水中的溶解度与温度、压强和溶液中其他物质浓度有关。

当温度升高或压强降低时,氧气的溶解度会减小;而当温度降低或压强增加时,氧气的溶解度会增大。

此外,当水中其他物质浓度增加时,也会影响氧气的溶解度。

三、实验器材1. 水槽2. 水银汞柱3. 热水器4. 水银汞球四、实验步骤1. 将水槽内注满水,并放入一个水银汞柱。

2. 将热水器接通电源,将其放入水槽内加热。

3. 在热水器加热过程中,用手持式吸管将一只装有少量水银汞球的试管倒置于水槽内。

4. 观察试管内汞球变化情况,并记录下时间和温度。

5. 等热水器加热至一定温度后,关闭电源,等待水温下降。

6. 当水温下降至一定程度时,观察试管内汞球变化情况,并记录下时间和温度。

7. 将实验数据整理并进行分析。

五、实验结果在加热过程中,试管内的汞球逐渐变小;而在停止加热后,试管内的汞球逐渐变大。

随着时间的推移,汞球的大小逐渐趋于稳定。

六、实验分析根据实验结果可以得出结论:氧气在水中的溶解度与温度有关。

当水温升高时,氧气的溶解度减小;而当水温降低时,氧气的溶解度增大。

此外,在压强不变的情况下,溶液中其他物质浓度增加也会导致氧气的溶解度减小。

七、实验注意事项1. 实验过程中要注意安全。

2. 水槽内应注满水,并保持水平。

3. 实验过程中要注意控制热水器加热时间和温度。

4. 实验结束后要将器材清洗干净。

八、实验总结通过本次实验,我们了解了氧气在水中的溶解与解吸过程,并探究了氧气的溶解度与温度、压强和溶液中其他物质浓度的关系。

同时,我们也学会了如何进行实验并分析数据。

这些知识对我们深入理解化学原理和应用化学具有重要意义。

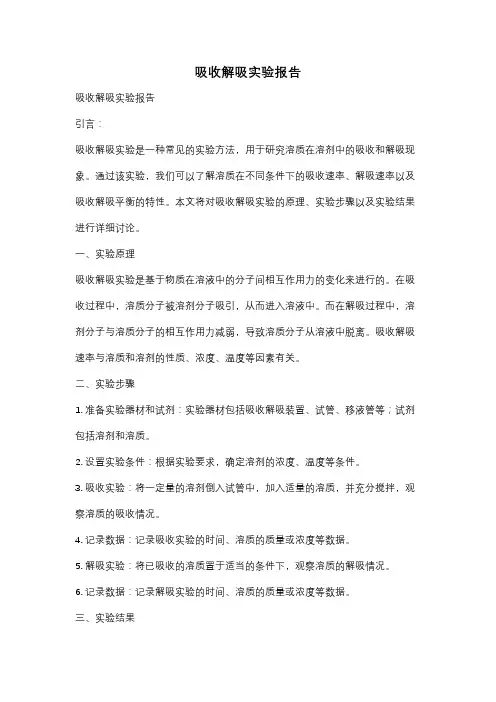

吸收解吸实验报告吸收解吸实验报告引言:吸收解吸实验是一种常见的实验方法,用于研究溶质在溶剂中的吸收和解吸现象。

通过该实验,我们可以了解溶质在不同条件下的吸收速率、解吸速率以及吸收解吸平衡的特性。

本文将对吸收解吸实验的原理、实验步骤以及实验结果进行详细讨论。

一、实验原理吸收解吸实验是基于物质在溶液中的分子间相互作用力的变化来进行的。

在吸收过程中,溶质分子被溶剂分子吸引,从而进入溶液中。

而在解吸过程中,溶剂分子与溶质分子的相互作用力减弱,导致溶质分子从溶液中脱离。

吸收解吸速率与溶质和溶剂的性质、浓度、温度等因素有关。

二、实验步骤1. 准备实验器材和试剂:实验器材包括吸收解吸装置、试管、移液管等;试剂包括溶剂和溶质。

2. 设置实验条件:根据实验要求,确定溶剂的浓度、温度等条件。

3. 吸收实验:将一定量的溶剂倒入试管中,加入适量的溶质,并充分搅拌,观察溶质的吸收情况。

4. 记录数据:记录吸收实验的时间、溶质的质量或浓度等数据。

5. 解吸实验:将已吸收的溶质置于适当的条件下,观察溶质的解吸情况。

6. 记录数据:记录解吸实验的时间、溶质的质量或浓度等数据。

三、实验结果根据实验步骤进行吸收解吸实验后,我们可以得到一系列的实验结果。

通过对实验结果的分析,我们可以得出以下结论:1. 吸收速率与溶剂浓度成正比:当溶剂浓度增加时,吸收速率也会增加。

这是因为溶剂浓度的增加会增加溶剂分子与溶质分子的相互作用力,从而促进溶质的吸收。

2. 吸收速率与溶质浓度成正比:当溶质浓度增加时,吸收速率也会增加。

这是因为溶质浓度的增加会增加溶质分子与溶剂分子的碰撞频率,从而增加吸收的可能性。

3. 吸收速率与温度成正比:当温度升高时,吸收速率也会增加。

这是因为温度升高会增加溶剂分子的平均动能,从而增加溶质分子与溶剂分子的碰撞能量,促进溶质的吸收。

4. 解吸速率与溶剂浓度成反比:当溶剂浓度增加时,解吸速率会减小。

这是因为溶剂浓度的增加会增加溶质分子与溶剂分子的相互作用力,使得溶质分子更难从溶液中解吸出来。

氧吸收解吸实验报告氧吸收解吸实验报告引言:氧气是地球上最重要的元素之一,对于维持生命活动至关重要。

人类和其他生物通过呼吸将氧气吸入体内,然后将其与食物中的营养物质一起利用,产生能量和二氧化碳。

为了更好地理解氧气在生物体内的吸收和解吸过程,我们进行了一系列实验。

实验一:氧气吸收速率与温度的关系我们首先研究了氧气吸收速率与温度之间的关系。

为此,我们准备了三个试管,分别装有20°C、30°C和40°C的水。

在每个试管中,我们加入了相同量的酵母和蔗糖溶液。

然后,我们立即将一个试管放入恒温箱中,将另一个试管放在常温下,将第三个试管放入冰水中。

结果显示,随着温度的升高,氧气吸收速率明显增加。

在40°C的试管中,氧气吸收速率最高,而在冰水中的试管中,氧气吸收速率最低。

这表明温度对氧气吸收过程有显著影响,高温有利于氧气的吸收。

实验二:氧气解吸速率与压力的关系为了研究氧气解吸速率与压力之间的关系,我们使用了一个封闭的容器,并在其中放入了一定量的氧气和水。

然后,我们逐渐增加容器内的压力,观察氧气解吸的速率。

结果显示,随着压力的增加,氧气解吸速率也随之增加。

当压力达到一定值时,氧气解吸速率开始饱和,不再随压力的增加而增加。

这说明压力对氧气解吸过程有一定的影响,但并非线性关系。

实验三:氧气吸收速率与浓度的关系为了探究氧气吸收速率与浓度的关系,我们分别准备了不同浓度的氧气溶液。

然后,我们将相同量的酵母和蔗糖溶液加入不同浓度的氧气溶液中,并观察氧气吸收的速率。

结果显示,随着氧气浓度的增加,氧气吸收速率也随之增加。

当氧气浓度达到一定值后,氧气吸收速率开始饱和,不再随浓度的增加而增加。

这表明氧气浓度对氧气吸收过程有一定的影响,但并非线性关系。

结论:通过以上实验,我们可以得出以下结论:1. 温度对氧气吸收速率有显著影响,高温有利于氧气的吸收。

2. 压力对氧气解吸速率有一定的影响,但并非线性关系。

化工吸收解吸仿真实习报告一、实习目的本次实习旨在通过模拟化工过程中的吸收和解吸操作,使学生了解和掌握吸收和解吸的基本原理、操作流程及计算方法。

通过实习,提高学生对化工过程的认知能力,培养学生的实际操作技能和解决实际问题的能力。

二、实习内容1. 吸收和解吸原理的学习在实习开始前,我们先学习了吸收和解吸的基本原理。

吸收是指气体混合物中的有害气体成分通过与液体接触,使其在液体中溶解的过程。

解吸则是指在吸收过程中,将溶解在液体中的气体成分重新释放到气相中的过程。

2. 仿真操作流程的学习在掌握了吸收和解吸原理的基础上,我们学习了仿真操作流程。

仿真操作流程包括吸收塔的填料层设计、气液相的流动方向、吸收和解吸的计算方法等。

3. 仿真操作的实践在理论学习的基础上,我们进行了仿真操作的实践。

通过操作仿真软件,完成了吸收和解吸的操作过程,并进行了相关数据的记录和计算。

三、实习心得通过本次实习,我对化工过程中的吸收和解吸操作有了更深入的了解。

在实习过程中,我学会了如何操作仿真软件,掌握了吸收和解吸的计算方法,并能根据实际情况进行参数的调整。

同时,我也认识到吸收和解吸操作在实际工业应用中的重要性。

在化工生产中,吸收和解吸操作是常用的气体净化和回收方法,对于提高产品质量和降低环境污染具有重要作用。

此外,本次实习还培养了我的团队协作能力和解决问题的能力。

在实习过程中,我与同学们一起讨论问题、分享经验,共同完成了吸收和解吸操作的实践。

在面对问题时,我们通过查阅资料、请教老师等方式,找到了解决问题的方法。

四、实习总结通过本次实习,我掌握了化工吸收解吸操作的基本原理和仿真操作方法,提高了实际操作技能和解决实际问题的能力。

同时,我也认识到了吸收和解吸操作在化工生产中的重要性。

在今后的学习和工作中,我将继续努力,将所学知识运用到实际工作中,为我国的化工事业做出贡献。

一、实验目的1. 理解并掌握吸收和解吸的基本原理及操作方法;2. 掌握填料塔的结构、操作及性能评价;3. 学习吸收和解吸实验的装置搭建、操作及数据处理;4. 分析实验数据,得出吸收和解吸的传质系数等参数。

二、实验原理吸收和解吸是化工生产中常见的操作过程,它们分别涉及气液两相之间的传质。

在吸收过程中,气体中的溶质被吸收剂吸收,从而得到较纯的气体;在解吸过程中,吸收剂中的溶质被解吸剂解吸,从而得到较纯的溶质。

本实验采用填料塔作为吸收和解吸的设备,通过改变操作条件,研究气液两相间的传质过程。

实验中,气相从塔底进入,液相从塔顶进入,气液两相在填料层中逆流接触,实现传质。

三、实验装置1. 填料塔:采用不锈钢材质,内装填料层,填料层高度为2m;2. 气源:氮气,纯度99.999%;3. 液源:水,去离子水;4. 气体流量计:精度为±0.5%;5. 液体流量计:精度为±1%;6. 温度计:精度为±0.5℃;7. 压力计:精度为±0.5%。

四、实验步骤1. 搭建实验装置,连接好气源、液源、气体流量计、液体流量计、温度计和压力计;2. 开启氮气气源,调节气体流量计,使气体流量为0.5m³/h;3. 开启去离子水液源,调节液体流量计,使液体流量为1L/min;4. 记录实验开始时的温度和压力;5. 改变操作条件,如气体流量、液体流量、填料层高度等,观察气液两相间的传质过程;6. 记录实验过程中的温度、压力、气体流量、液体流量等数据;7. 关闭实验装置,整理实验器材。

五、实验结果与分析1. 吸收过程根据实验数据,得到吸收过程气相中溶质摩尔分率与液相中溶质摩尔分率的关系曲线。

通过曲线斜率,计算出吸收过程传质系数K_x_a。

2. 解吸过程根据实验数据,得到解吸过程气相中溶质摩尔分率与液相中溶质摩尔分率的关系曲线。

通过曲线斜率,计算出解吸过程传质系数K_y_a。

3. 影响因素分析(1)气体流量:气体流量越大,气液两相间的传质速率越快,但过大的气体流量会导致液膜过厚,传质效果降低。

二氧化碳吸收与解吸实验报告一、实验目的通过实验观察二氧化碳在不同环境下的吸收和解吸情况,了解二氧化碳在自然界中的循环过程。

二、实验材料二氧化碳气体、水、氢氧化钠溶液、酚酞指示剂、容量瓶、试管、滴定管、酒精灯等。

三、实验原理二氧化碳在自然界中的循环过程包括二氧化碳的吸收和解吸,其中吸收后的二氧化碳可以被植物利用进行光合作用,解吸后的二氧化碳则会进入大气层中。

实验中,利用二氧化碳和水反应生成碳酸酸,再通过与氢氧化钠溶液反应,使碳酸酸转化为碳酸钠,观察其变化。

四、实验步骤1. 取一定量的二氧化碳气体,放入容量瓶中。

2. 加入一定量的水,使其中溶解的二氧化碳达到饱和状态。

3. 取一定量的氢氧化钠溶液,滴入试管中。

4. 加入少量的酚酞指示剂,观察其颜色变化。

5. 缓慢将第2步中的饱和二氧化碳气体通过试管中的氢氧化钠溶液中。

6. 观察指示剂的变化,记录颜色变化时间和颜色变化程度。

7. 重复实验,改变环境温度等条件,观察结果。

五、实验结果在常温下,通过饱和二氧化碳气体通入氢氧化钠溶液中,指示剂由粉红色变为无色,表明有二氧化碳吸收反应发生。

当环境温度提高时,吸收二氧化碳的速度会加快,颜色变化时间会缩短,颜色变化程度也会加深。

六、实验分析本实验通过观察酚酞指示剂颜色变化,可以判断二氧化碳气体是否被吸收。

在自然界中,植物通过光合作用吸收二氧化碳气体,并利用其进行生长等活动。

同时,二氧化碳也会通过植物的呼吸、动物的呼吸和燃烧等过程释放出来,进入大气层中。

通过本实验的观察,我们可以更加深入地了解二氧化碳在自然界中的循环过程。

七、实验结论通过本实验,我们可以得出以下结论:1. 二氧化碳气体可以被水吸收,并与水反应生成碳酸酸。

2. 碳酸酸可以与氢氧化钠溶液反应,生成碳酸钠。

3. 通过酚酞指示剂的变化,可以判断二氧化碳气体是否被吸收。

4. 环境温度的变化会影响二氧化碳的吸收速率。

八、实验注意事项1. 实验过程中要小心操作,防止产生危险。

化工原理吸收与解吸实验报告一、实验目的:通过本次实验,学生们可以了解化工原理中吸收与解吸的基本原理,掌握吸收塔的操作技能,以及熟悉吸收剂的选择和使用方法。

二、实验原理:1. 吸收与解吸的基本原理吸收是指气体在接触液体时被液体所溶解或被化学反应转化为溶质的过程。

而解吸则是指气体从液体中逸出或分离出来的过程。

在化工生产过程中,常用于气体分离、纯化和回收等方面。

2. 吸收塔吸收塔是一种常见的设备,用于进行气液相接触和传质过程。

其主要结构包括进料口、出料口、填料层等。

填料层可以增加气液接触面积,提高传质效率。

3. 吸收剂吸收剂是指用于吸收气体的液体,在选择时需要考虑其对目标气体的亲和力、溶解度、稳定性以及成本等方面因素。

三、实验步骤:1. 将制备好的NaOH溶液倒入吸收塔中,并将塔内温度升至60℃左右。

2. 将CO2气体通过气体流量计和压力表接入吸收塔顶,调节气体流量和压力使其稳定。

3. 观察吸收塔内液位变化,记录液位高度和时间,计算出CO2的吸收速率。

4. 停止供气后,将塔内液体倒出并加入硫酸溶液进行解吸,记录解吸速率。

四、实验结果:1. 吸收速率:在60℃下,CO2的吸收速率为0.016mol/min。

2. 解吸速率:在添加硫酸溶液后,CO2的解吸速率为0.014mol/min。

五、实验分析:1. 实验结果表明,在所选条件下,NaOH溶液对CO2具有较好的亲和力和溶解度。

2. 在实际生产中,需要根据具体情况选择合适的吸收剂,并结合填料层设计等因素来提高传质效率。

六、实验结论:本次实验成功地展示了化工原理中吸收与解吸的基本原理,并通过操作塔内填料层等设备提高了传质效率。

同时还验证了NaOH溶液对CO2具有较好的亲和力和溶解度。

实验名称:吸收(解吸)实验

一、实验目的

1 了解填料塔吸收装置的基本结构及流程;

2 掌握总体积传质系数的测定方法;

3 测定填料塔的流体力学性能;

4 了解气体空塔速度和液体喷淋密度对总体积传质系数的影响;

5 了解气相色谱仪和六通阀在线检测CO2浓度和测量方法;

6 学会化工原理实验软件库的使用。

二、实验装置流程示意图及实验流程简述

1〕装置流程

本实验装置流程如图6-1所示:水经转子流量计后送入填料塔塔顶再经喷淋头喷淋在填料顶层。

由风机输送来的空气和由钢瓶输送来的二氧化碳气体混合后,一起进入气体混合稳压罐,然后经转子流量计计量后进入塔底,与水在塔内进行逆流接触,进行质量和热量的交换,由塔顶出来的尾气放空,由于本实验为低浓度气体的吸收,所以热量交换可略,整个实验过程可看成是等温吸收过程。

2〕主要设备

(1)吸收塔:高效填料塔,塔径100mm,塔内装有金属丝网板波纹规整填料,填料层总高度2000mm.。

塔顶有液体初始分布器,塔中部有液体再分布器,塔底部有栅板式填料支承装置。

填料塔底部有液封装置,以避免气体泄漏。

(2)填料规格和特性:

金属丝网板波纹填料:型号JWB—700Y,填料尺寸为φ100×50mm,比表面积700m2/m3。

(4)气泵:层叠式风机,风量0~90m3/h,风压40kPa;

(5)二氧化碳钢瓶;

(6)气相色谱仪(型号:SP6801);

(7)色谱工作站:浙大NE2000。

三、简述实验操作步骤及安全注意事项

1 实验步骤

(1)熟悉实验流程及弄清气相色谱仪及其配套仪器结构、原理、使用方法及其注意事项;(2)打开仪表电源开关及风机电源开关;

(3)开启进水总阀,使水的流量达到400L/h左右。

让水进入填料塔润湿填料。

(4)塔底液封控制:仔细调节阀门○2的开度,使塔底液位缓慢地在一段区间内变化,以免塔底液封过高溢满或过低而泄气。

(5)打开CO2钢瓶总阀,并缓慢调节钢瓶的减压阀(注意减压阀的开关方向与普通阀门的开关方向相反,顺时针为开,逆时针为关),使其压力稳定在0.1Mpa左右;

(6)仔细调节空气流量阀至1m3/h,并调节CO2调节转子流量计的流量,使其稳定在100L/h~160 L/h;

(7)仔细调节尾气放空阀的开度,直至塔中压力稳定在实验值;

(8)待塔操作稳定后,读取各流量计的读数及通过温度数显表、压力表读取各温度、压力,通过六通阀在线进样,利用气相色谱仪分析出塔顶、塔底气相组成;

(9)改变水流量值,重复步骤(6)(7)(8)。

(10)实验完毕,关闭CO2钢瓶总阀,再关闭风机电源开关、关闭仪表电源开关,清理实验仪器和实验场地。

2 注意事项

(1)固定好操作点后,应随时注意调整以保持各量不变。

(2)在填料塔操作条件改变后,需要有较长的稳定时间,一定要等到稳定以后方能读取有关数据。

四、实验装置的主要设备仪器一览表

五、学习体会与建议

1 在验证吸收剂温度对吸收过程的影响:设置不同操作温度下的吸收实验,如第3组和第4组其他条件相同,但第4组吸收剂要加热。

2 正确使用转子流量计:使流量计保持垂直,等到转子稳定时再读数,测定实际流体时要校正读数。