氮素营养与氮肥(1)

- 格式:ppt

- 大小:6.69 MB

- 文档页数:107

植物营养学复习资料植物营养学复习资料第⼀章绪论1、李⽐希三个学说的要点和意义(1)植物矿物质营养学说答:要点:⼟壤中矿物质是⼀切绿⾊植物唯⼀的养料,厩肥及其它有机肥料对于植物⽣长所起的作⽤,并不是由于其中所含的有机质,⽽是由于这些有机质在分解时所形成的矿物质。

意义:①理论上,否定了当时流⾏的“腐殖质学说”,说明了植物营养的本质;是植物营养学新旧时代的分界线和转折点,使维持⼟壤肥⼒的⼿段从施⽤有机肥料向施⽤⽆机肥料转变有了坚实的基础;②实践上促进了化肥⼯业的创⽴和发展;推动了农业⽣产的发展。

因此具有划时代的意义(2)养分归还学说要点:①随着作物的每次收获,必然要从⼟壤中取⾛⼤量养分;②如果不正确地归还⼟壤的养分,地⼒就将逐渐下降;③要想恢复地⼒就必须归还从⼟壤中取⾛的全部养分。

意义:对恢复和维持⼟壤肥⼒有积极作⽤(3)最⼩养分律要点:①作物产量的⾼低受⼟壤中相对含量最低的养分所制约。

也就是说,决定作物产量的是⼟壤中相对含量最少的养分。

②最⼩养分会随条件变化⽽变化,如果增施不含最⼩养分的肥料,不但难以增产,还会降低施肥的效益。

意义:指出作物产量与养分供应上的⽭盾,表明施肥要有针对性,应合理施肥。

考虑李⽐希观点认识的不⾜和局限性:①尚未认识到养分之间的相互关系;②对⾖科作物在提⾼⼟壤肥⼒⽅⾯的作⽤认识不⾜;③过于强调矿质养分作⽤,对腐殖质作⽤认识不够。

第⼆章植物营养原理1、植物必需营养元素的标准(定义)及种类从必要性、专⼀性、直接性三⽅⾯来论述标准:①这种元素对所有⾼等植物的⽣长发育是不可缺少的。

如果缺少该元素,植物就不能完成其⽣活史--必要性;②这种元素的功能不能由其它元素所代替。

缺乏这种元素时,植物会表现出特有的症状,只有补充这种元素后症状才能减轻或消失--专⼀性;③这种元素必须直接参与植物的代谢作⽤,对植物起直接的营养作⽤,⽽不是改善环境的间接作⽤--直接性。

种类(17种):C、H、O、N、P、K、Ca、Mg、S、Fe、Mn、Zn、Gu、B、Mo、Cl、Ni。

植物营养学复习资料第一章绪论1、李比希三个学说的要点和意义(1)植物矿物质营养学说答:要点:土壤中矿物质是一切绿色植物唯一的养料,厩肥及其它有机肥料对于植物生长所起的作用,并不是由于其中所含的有机质,而是由于这些有机质在分解时所形成的矿物质。

意义:①理论上,否定了当时流行的“腐殖质学说”,说明了植物营养的本质;是植物营养学新旧时代的分界线和转折点,使维持土壤肥力的手段从施用有机肥料向施用无机肥料转变有了坚实的基础;②实践上促进了化肥工业的创立和发展;推动了农业生产的发展。

因此具有划时代的意义(2)养分归还学说要点:①随着作物的每次收获,必然要从土壤中取走大量养分;②如果不正确地归还土壤的养分,地力就将逐渐下降;③要想恢复地力就必须归还从土壤中取走的全部养分。

意义:对恢复和维持土壤肥力有积极作用(3)最小养分律要点:①作物产量的高低受土壤中相对含量最低的养分所制约。

也就是说,决定作物产量的是土壤中相对含量最少的养分。

②最小养分会随条件变化而变化,如果增施不含最小养分的肥料,不但难以增产,还会降低施肥的效益。

意义:指出作物产量与养分供应上的矛盾,表明施肥要有针对性,应合理施肥。

考虑李比希观点认识的不足和局限性:①尚未认识到养分之间的相互关系;②对豆科作物在提高土壤肥力方面的作用认识不足;③过于强调矿质养分作用,对腐殖质作用认识不够。

第二章植物营养原理1、植物必需营养元素的标准(定义)及种类从必要性、专一性、直接性三方面来论述标准:①这种元素对所有高等植物的生长发育是不可缺少的。

如果缺少该元素,植物就不能完成其生活史--必要性;②这种元素的功能不能由其它元素所代替。

缺乏这种元素时,植物会表现出特有的症状,只有补充这种元素后症状才能减轻或消失--专一性;③这种元素必须直接参与植物的代谢作用,对植物起直接的营养作用,而不是改善环境的间接作用--直接性。

种类(17种):C、H、O、N、P、K、Ca、Mg、S、Fe、Mn、Zn、Gu、B、Mo、Cl、Ni。

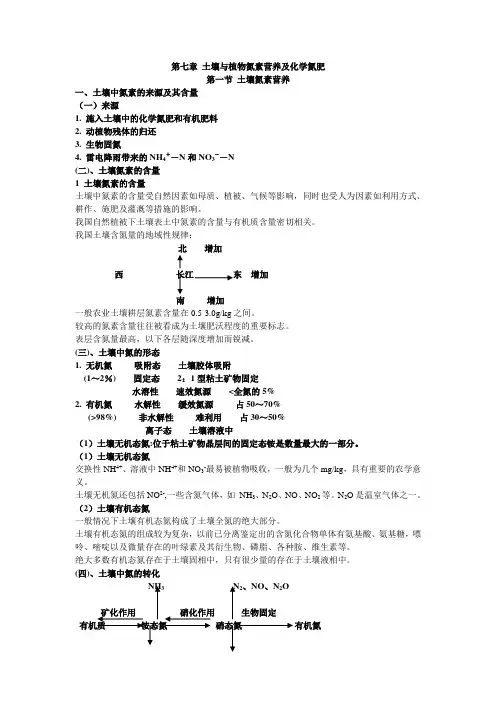

第七章土壤与植物氮素营养及化学氮肥第一节土壤氮素营养一、土壤中氮素的来源及其含量(一)来源1. 施入土壤中的化学氮肥和有机肥料2. 动植物残体的归还3. 生物固氮4. 雷电降雨带来的NH4+-N和NO3--N(二)、土壤氮素的含量1 土壤氮素的含量土壤中氮素的含量受自然因素如母质、植被、气候等影响,同时也受人为因素如利用方式、耕作、施肥及灌溉等措施的影响。

我国自然植被下土壤表土中氮素的含量与有机质含量密切相关。

我国土壤含氮量的地域性规律:北增加西长江东增加南增加一般农业土壤耕层氮素含量在0.5-3.0g/kg之间。

较高的氮素含量往往被看成为土壤肥沃程度的重要标志。

表层含氮量最高,以下各层随深度增加而锐减。

(三)、土壤中氮的形态1. 无机氮吸附态土壤胶体吸附(1~2%) 固定态2:1型粘土矿物固定水溶性速效氮源<全氮的5%2. 有机氮水解性缓效氮源占50~70%(>98%) 非水解性难利用占30~50%离子态土壤溶液中(1)土壤无机态氮:位于粘土矿物晶层间的固定态铵是数量最大的一部分。

(1)土壤无机态氮交换性NH4+、溶液中NH4+和NO3-最易被植物吸收,一般为几个mg/kg,具有重要的农学意义。

土壤无机氮还包括NO2-,一些含氮气体,如NH3、N2O、NO、NO2等。

N2O是温室气体之一。

(2)土壤有机态氮一般情况下土壤有机态氮构成了土壤全氮的绝大部分。

土壤有机态氮的组成较为复杂,以前已分离鉴定出的含氮化合物单体有氨基酸、氨基糖,嘌呤、嘧啶以及微量存在的叶绿素及其衍生物、磷脂、各种胺、维生素等。

绝大多数有机态氮存在于土壤固相中,只有很少量的存在于土壤液相中。

(四)、土壤中氮的转化NH3 N2、NO、N2O矿化作用硝化作用生物固定有机质铵态氮硝态氮有机氮生物固定硝酸还原作用吸附态铵水体中的硝态氮或固定态铵(一)有机态氮的矿化作用(氨化作用)与生物固持作用矿化作用:在微生物作用下,土壤中的含氮有机质分解生成氨的过程。

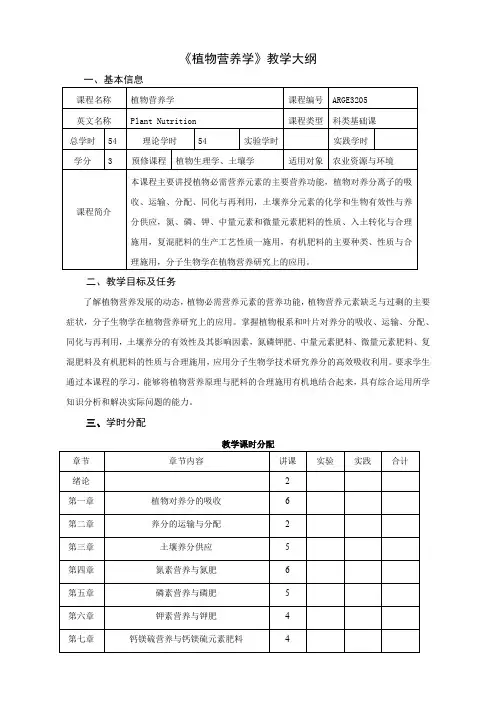

《植物营养学》教学大纲一、基本信息二、教学目标及任务了解植物营养发展的动态,植物必需营养元素的营养功能,植物营养元素缺乏与过剩的主要症状,分子生物学在植物营养研究上的应用。

掌握植物根系和叶片对养分的吸收、运输、分配、同化与再利用,土壤养分的有效性及其影响因素,氮磷钾肥、中量元素肥料、微量元素肥料、复混肥料及有机肥料的性质与合理施用,应用分子生物学技术研究养分的高效吸收利用。

要求学生通过本课程的学习,能够将植物营养原理与肥料的合理施用有机地结合起来,具有综合运用所学知识分析和解决实际问题的能力。

三、学时分配教学课时分配四、教学内容及教学要求以“章节”为单位说明本章节的主要内容,重点、难点,各节相应习题要点,有关实验和实践环节的主要内容。

并按“了解”、“理解”、“掌握”三个层次写明本章节的教学要求:“了解”:是指学生应能辨认的科学事实、概念、原则、术语,知道事物的分类、过程及变化倾向,包括必要的记忆。

“理解”:是指学生能用自己的语言把学过的知识加以叙述、解释、归纳,并把某一事实或概念分解为若干部分,指出它们之间的内在联系或与其他事物的相互联系。

“掌握”:是指学生能根据不同情况对某些概念、定律、原理、方法等在正确理解的基础上结合事例加以运用,包括分析综合。

各章节格式如下:绪论第一节植物营养学的发展史1.植物营养学研究的早期探索2.植物营养学说的建立和李比希的工作3.植物营养学的发展习题要点:矿质营养学说。

第二节植物营养的基本原理1. 植物必需的营养元素2.施肥原理习题要点:必需营养元素的标准、最小养分律。

第三节我国肥料施用与发展1. 肥料的来源与分类2.肥料试验和研究3.我国肥料生产概况4.我国肥料施用概况习题要点:肥料的种类,肥料试验方法。

第四节植物营养学的范畴和主要的研究方法1. 植物营养学的范畴2.植物营养学主要的研究方法习题要点:植物营养研究方法。

第五节植物营养展望本章重点、难点:必需营养元素的概念,植物营养学研究的范畴,植物营养学的研究方法。

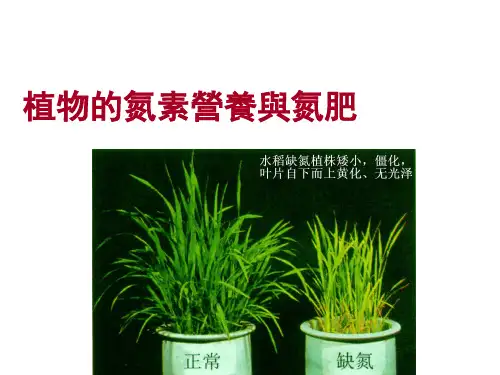

第六章植物氮素营养与氮肥第一节植物的氮素营养一、植物体内氮的含量与分布一般植物含氮量约占植物干重的0.3%-5.0%,其含量的多少与植物种类、器官、发育时期有关。

豆科植物含氮量比禾本科植物要高,种子和叶片含氮量比茎秆和根部要多。

如大豆籽粒含氮4.5%-5.0%,茎秆含氮1%-1.4%;小麦籽粒含氮2.0%-2.5%,而茎秆含氮0.5%左右;玉米叶片含氮2.0%,籽粒含氮1.5%,茎秆含氮0.7%;苞叶仅有0.4%;水稻籽粒含氮1.31%,茎秆含氮0.5%左右。

同一植物的不同生育时期,含氮量也不相同。

一般植物从苗期开始不断吸收氮素,全株含氮量迅速上升,氮的吸收高峰期是在营养生长旺盛期和开花期,以后迅速下降,直到收获。

在各生育期中,氮的含量不断发生变化。

例如水稻分蘖期含氮量明显高于苗期,通常在分蘖盛期含氮量达到高峰,其后随生育期推移而逐渐下降。

在营养生长阶段,氮素大部分集中在茎叶等幼嫩的器官中;当转入生殖生长时期以后,茎叶中的氮素就逐步向籽粒、果实、块根、块茎等贮藏器官中转移;成熟时,大约有70%的氮素已转入种子、果实、块根或块茎等贮藏器官中。

应该指出:植物体内的氮素含量与分布,明显受施氮水平和施氮时期的影响。

随施氮量的增加,植物各器官中的含氮量均有明显提高。

通常是营养器官的含量变化大,生殖器官则变动较小;在植物生长后期施氮,生殖器官中的含氮量明显提高。

二、氮的生理功能氮素在植物营养中起着十分重要的作用。

它是构成生命物质即蛋白质和核酸的主要成分,又是叶绿素、维生素、生物碱、植物激素等的组成部分,参与植物体内许多重要的物质代谢过程,对植物的生长发育和产量品质影响甚大。

(一)氮是植物氨基酸和蛋白质的主要成分植物吸收的无机态氮在体内首先同化为谷氨酸,然后转化为各种氨基酸,进而合成蛋白质。

组成蛋白质的氨基酸有20种,它们大多数是α-氨基酸,即氨基结合在与羧基(-COOH)相邻的α-碳原子上,各个氨基酸有不同的侧链R,用通式表示如下:H∣R—C—COOH∣NH2根据侧链的化学结构,可将氨基酸划分为中性氨基酸(一氨基一羧酸)、酸性氨基酸(一氨基二羧酸)和碱性氨基酸(二氨基一羧酸)。

授课大纲? 第一章绪论? 植物营养学的基本概念(植物营养学、肥料)? 植物营养学的发展概况(李比希的三个学说)? 植物营养学的范畴及研究方法本章复习题:1. 植物营养学是研究植物对营养物质、、和的规律,以及植物与之间营养物质和能量交换的科学。

2. 肥料具有、和等作用。

3. 李比希创立的学说,在理论上否定了学说,说明了植物营养的本质是;在实践上,促进了和的发展,因此,具有划时代的意义。

4. 根据李比希的养分归还学说,今后归还土壤养分的方式应该是。

5. 最小养分律告诉我们,施肥应该。

6. 植物营养学的主要研究方法有和。

第二章植物对营养物质的吸收主要内容:1、植物的营养元素(了解/掌握)2、植物根系的营养特性了解3、植物根系对养分的吸收掌握4、影响植物吸收养分的因素了解/掌握5、植物叶部对养分的吸收了解6、植物的营养特性与施肥方法了解/掌握第三章营养物质在植物体内的运输和分配* 主要内容:1、养分的短距离运输了解/掌握* 2、养分的长距离运输了解/掌握* 3、植物体内养分的循环了解/掌握* 4、养分的再利用了解/掌握第四章土壤养分生物有效性第五章矿质营养与植物生长、产量和品质的关系一、矿质养分供应的生长效应曲线二、影响养分效应的因素第二节库源关系与产量一、同化物在韧皮部中的运输及其调节二、库-源关系的转化三、植物激素在库-源关系调节中的作用第三节矿质营养对库——源及其相互关系的影响第四节矿质营养与品质的关系(一)氮肥与品质的关系(二)磷肥与品质的关系(三)钾肥与品质的关系(四)钙、镁、硫与品质的关系(五)微量元素与品质的关系二、矿质营养与种子活力和品质的关系第六章植物对逆境土壤的适应性第七章植物营养性状的遗传学特性与改良第八章植物的氮素营养与氮肥主要内容:1. 植物的氮素营养掌握2. 土壤中的氮素及其转化了解 (结合土壤学掌握转化)3. 氮肥的种类、性质与施用掌握4. 氮肥施用对环境的影响了解5. 氮肥的合理分配和施用掌握本章小结:1. 植物的氮素营养 (掌握)2. 土壤中的氮素及其转化3. 氮肥的种类、性质与施用 (掌握)4. 氮肥施用对环境的影响5. 氮肥的合理分配和施用 (掌握) 本章复习题:1. 氮素是植物体中、、、等的组成成分。

第一章、植物营养原理1、影响根系吸收养分的外界环境条件a温度,在一定温度范围内,温度升高有利于土壤中养分的溶解和迁移,促进根系对养分的吸收 b通气状况,良好的通气状况,可增加土壤中有效养分的数量,减少有害物质的积累c PH,土壤过酸或过碱都不利于土壤养分的有效化,偏酸性条件有利于根系吸收阴离子,偏碱性有利于吸收阳离子d土壤水分,土壤水分适宜有利于养分的溶解和在土壤中偏移,但水分过多时会引起养分的淋失2、土壤养分迁移的主要方式及影响因素a截获,质流,扩散。

b影响因素:土壤养分浓度和土壤水分含量。

(1。

浓度高时根系接触养分数量多,截获多;(2.浓度梯度大时,扩散到根表的养分多;(3。

水分多时水流速度快,浓度高单位容积中养分数量多,质流携带养分多。

3、有益元素:非必需元素中一些特定的元素,对特定植物的生长发育有益,或为某些种类植物所必需。

如豆科植物—钴,人参—哂。

4、大量营养元素:干物重的0。

1%以上,包括C、H、O、N、P、K、Ca、Mg、S等九种。

5、微量营养元素:干物重的0。

1%一下,包括Fe、B、Mn、Cu、Zn、Mo、Cl(Ni)等七种。

6、确定必须营养元素的三条标准:a必要性:缺少这种元素植物就不能完成其生命周期。

b不可替代性:缺少这种元素后,植物会出现特有的症状,而其他元素均不能替代其作用,只有补充这种元素后症状才会减轻或消失.c直接性:这种元素是直接参与植物的新陈代谢,对植物起直接的营养作用,而不是改善环境的间接作用。

7、同等重要率:必需营养元素对植物生长的作用是同等重要的,与其在作物中的含量无关.8、必需营养元素的一般营养功能:a构成植物的结构、贮藏和生活物质;b调节植物的新陈代谢;c其他特殊作用,参与物质的转化与运输、信号传递、渗透调节、生殖、运动等。

9、有害元素:Al、Mn、Fe,重金属。

Al的毒害:抑制根系的生长;抑制水分、养分的吸收;抑制地上部分的生长;抑制生物固氮10、有益元素:Na、Si、Se、Co等。