无线传播理论和传播模型

- 格式:ppt

- 大小:3.85 MB

- 文档页数:60

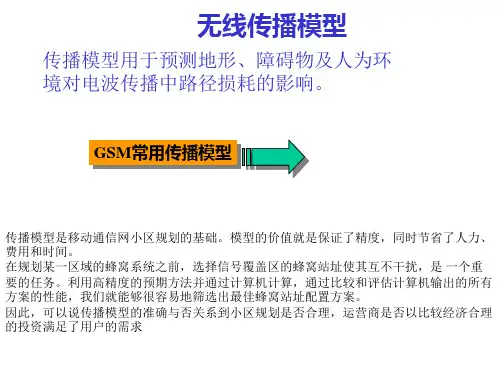

无线电波传播模型的建立与分析无线电波传播是一个现代通信领域的重要问题,其模型的建立和分析是无线电通信系统设计和优化的关键环节之一。

无线电波传播模型是通过模拟和预测无线电波在空间中传播的方式来描述无线电信号的强度、时延、多径效应等参数的一种理论模型。

在无线电通信系统设计和优化中,对无线电波传播模型的分析和建立具有重要意义。

一、无线电波传播模型的类型目前,无线电波传播模型主要有以下几种类型:1. 经验模型:这种模型基于实验数据的统计分析,不涉及具体的理论解释,适用于严密的实验条件下,通过多次测量和统计分析得到的实验数据建立模型。

2. 理论模型:这种模型基于适当的数学和物理理论解释,通过研究电磁波在不同介质中的传播规律,推导出适当的数学关系式来描述无线电波传播规律。

3. 数据库模型:这种模型基于大量的实测数据建立,通过采集大量的数据,并运用统计分析方法,得到数据之间的相关性和规律,从而建立模型。

4. 混合模型:这种模型是现代无线电波传播模型种类中最为普遍使用的一种,它利用多种模型来解决特定问题,具有更好的预测精度和应用范围。

二、无线电波传播模型的参数无线电波传播模型中常用的参数有:功率衰减、时延、多径效应、相位扰动、相位偏差等。

其中功率衰减是评价无线电信号的信号强度和信号可靠性的主要指标,表明信号在距离的变化中所遭受的信号损耗。

时延是无线电信号所需要的时间来传播到一个特定的位置,它是衡量无线电信号传输速度的重要参数之一。

多径效应是无线电信号在传播过程中经历多条路径到达接收端,产生多个接收信号的现象。

相位扰动是因为无线电信号在传播过程中,由于信号要经过多条不同路经随机相位旋转引起的波幅的变化。

相位偏差是由于空气折射率的变化引起的,它是描述信号相位和真实传播距离的差异。

三、无线电波传播模型的建立无线电波传播模型的建立,需要进行场强反射和绕射的研究,分析场强随距离的变化关系,并且建立空间场强分布模型。

场强反射和绕射的研究涉及几何、电磁、电子与材料学等诸多领域。

无线电波传播模型与分析无线电波作为一种无形却又普遍存在的物理现象,其传播规律一直是物理学研究的热点之一。

传统的无线电波传播模型以自由空间衰减模型为核心,将空间中无障碍物的传播视作自由空间传播,采用信号强度随距离平方衰减的方式进行模拟。

然而,在实际应用中,传播环境往往十分复杂,存在着各种影响因素,如建筑物、地形、植被、大气、非理想发射和接收情况等等,这些因素都会对信号的传播产生一定程度的影响。

因此,在不同的传播环境下,需要根据实际情况选择相应的传播模型。

一般而言,可将无线电波传播模型分为三类:自由空间传播模型、统计模型和几何光学模型。

自由空间传播模型较为简单,只考虑无障碍物的传播。

因此,其适用范围有限,但是对于频率较高(例如2.4GHz、5.8GHz)的局域网应用,可以作为一个简单的信号估计模型。

统计模型则采用大量的实测数据进行统计分析,得到理论模型。

这类模型适用范围广泛,其建模所依据的实测数据越多,预测精度就越高,常用于卫星通信、移动通信等领域。

几何光学模型则着重考虑传输媒介的影响,绘制出空间中传播路径,通过这些路径对传播场景进行分析。

通俗易懂的解析几何光学模型是射线传输模型,其将传播路径看作由无数个微小的射线构成,但由于其缺乏对传输介质非线性的考虑,该模型受限于折射率变化小的传输介质,适用范围较窄。

针对不同的应用场景,选择不同的无线电波传播模型十分重要。

在具体应用中,需要综合考虑一些实际情况,诸如频率、传播距离、障碍物、天气变化等,对不同的环境进行合理的选型和调整。

值得注意的是,无线电波传播模型是一个广泛而且复杂的领域。

追求高精度的建模不仅需要大量的数据支持,而且需要掌握相关的物理学知识,对信号处理、模型分析等方面都有一定的要求。

因此,在实际应用中,传播模型的选择,需要以实际效果为主要参考,充分发挥工程师的经验和专业知识。

无线电波传播模型的发展历程,便是一部先进科学技术的发展史。

随着技术的不断升级和应用领域的拓宽,无线电波传播模型的未来也一定会不断创新,推陈出新,将无线技术的发展提升到新的高度。

浅谈移动通信无线传播摘要:在规划和建设一个移动通信网时,从频段的确定、频率分配、无线电波的覆盖范围、计算通信概率及系统间的电磁干扰,直到最终确定无线设备的参数,都必须依靠对电波传播特性的研究和据此进行的场强预测,是进行系统工程设计与研究频谱有效利用、电磁兼容性等课题所必须了解和掌握的基本理论。

关键词:无线通信;移动通信;3G时代一、无线移动通信技术相关知识(1)卫星移动通信系统。

卫星移动通信系统,其最大特点是利用卫星通信的多址传输方式,为全球用户提供大跨度、大范围、远距离的漫游和机动、灵活的移动通信服务,是陆地蜂窝移动通信系统的扩展和延伸,在偏远的地区、山区、海岛、受灾区、远洋船只及远航飞机等通信方面更具独特的优越性。

(2)无线接入系统。

无线接入系统(又称无线本地环路),就是通过无线的方式,在有线管道铺设比较困难、投资大、电话用户密度大的市和近郊区,或电话用户稀少的远郊区、农村、山区等地方,提供固定电话的服务,作为有线电话网的补充和延伸。

(3)无线寻呼系统。

无线寻呼系统是近几年发展非常迅速的移动通信系统之一。

我国曾是世界上头号寻呼大国。

无线寻呼信息除传统的个人信息外,还有大量的公共信息、专用信息。

目前,应该利用现有的无线寻呼网络,朝向规模经营、文字化、自动化、大联网、高速率、多业务、多用途,以及语音寻呼、双向信息寻呼和小区复用频率的组网方式等方面发展。

(4)未来公众陆地移动通信系统FPLMTS。

目前FPLMTS集合了各种移动通信系统的功能,用户只需使用单一的移动终端设备,就可以在全球任何地方、任何时候,获得与任何人进行高质量的移动通信服务,也就是大家所期望的个人通信。

当前,我国第三代移动通信系统的体系仍然延续了二代移动通信的传统,趋向于采用混合组网,既有CDMA2000体制,也有我国自己提出的TD-SCDMA体制。

二、无线电波的传播(一)传播方式1.直达波或自由空间波;2.地波或表面波;3.对流层反射波;4.电离层波蜂窝系统的无线传播利用了第二种地波或表面波传播方式。

无线电波传播原理1无线电波传播原理• 1.1 电磁场与电磁波基础• 1.2 无线电波传播原理• 1.3 无线传播环境• 1.4 无线信道分析1.1 电磁场与电磁波基础1820年奥斯特电磁1831年法拉第磁电产生产生变化的电场磁场变化的磁场电场激发?电磁场理论麦克斯韦在总结前人工作的基础上,提出了著名的电磁场理论(经典电磁场理论),指出变化电场和变化磁场形成了统一的电磁场,预言电磁场能以波动的形式在空间传播,称为电磁波;并得到电磁波在真空中传播的速度等于光速,从而断定光在本质上就是一种电磁波。

后来,赫兹用振荡电路产生了电磁波,使麦克斯韦的学说得到了实验证明,为电学和光学奠定了统一的基础。

因此,麦克斯韦的经典电磁场理论是人类对电磁规律的历史性总结,是19世纪物理学发展的最辉煌成就,是物理学发展史上一个重要的里程碑。

电磁波的诞生赫兹----德国物理学家赫兹对人类伟大的贡献是用实验证实了电磁波的存在,发现了光电效应。

1888年,成了近代科学史上的一座里程碑。

开创了无线电电子技术的新纪元。

赫兹用各种实验,证明了不仅电磁波的性质和光波相同,而且传播速度也相同,并可发生反射、折射、干涉、衍射和偏振等现象,即电磁波服从一般波动所具有的一切规律。

如果空间的电场或磁场变化是周期性的,我们用周期和频率来描述变化快慢。

电磁场变化过程中产生的电磁波的频率等于电磁场的变化频率;电磁波在传播中从一种介质进入另一种介质时,其频率不会发生改变,但其传播速度会发生改变。

电磁波的应用从1888年赫兹用实验证明了电磁波的存在,1895年俄国科学家波波夫发明了第一个无线电报系统。

1914年语音通信成为可能。

1920年商业无线电广播开始使用。

20世纪30年代发明了雷达。

40年代雷达和通讯得到飞速发展,自50年代第一颗人造卫星上天,卫星通讯事业得到迅猛发展。

如今电磁波已在通讯、遥感、空间控测、军事应用、科学研究等诸多方面得到广泛的应用。

无线电通信的起源1897 年:马可尼完成无线通信试验——电报发收两端距离为18 海里试验是在固定站与一艘拖船之间进行的20 世纪初:两次世界大战导致无线通信蓬勃发展步话机、对讲机等1941 年美陆军就开始装备步话机短波波段,电子管电磁波分类-按传输方式电磁波分类-按传输方式电磁波分类-按波长电磁波分类-按波长各波段电磁波特点长波通信:沿地面传播,衰减小、穿透能力强 中波通信:地波传播及夜晚电离层反射传播 短波通信:天波传播,适合远距离传输超短波通信:直线传播,视距通信,广播电视、移动通信微波通信:工作频带宽,长距离接力通信第1讲无线电波传播原理• 1.1 电磁场与电磁波基础• 1.2 无线电波传播原理• 1.3 无线传播环境• 1.4 无线信道分析传播途径①建筑物反射波②绕射波③直射波④地面反射波①建筑物反射波②绕射波③直射波④地面反射波第1讲无线电波传播原理• 1.1 电磁场与电磁波基础• 1.2 无线电波传播原理• 1.3 无线传播环境• 1.4 无线信道分析1.3 无线传播环境•问题:移动通信比较固定通信有那些特殊性呢?•多径无线传播无线路径是一个很复杂的传播媒介•手机发射功率有限手机的发射功率客观限制了蜂窝小区的服务范围手机电池寿命和对人体危害决定了发射功率大小•频率资源有限带宽一定信道编码等占用额外频率资源频率需要被重复利用==> 产生同频干扰•用户行为的不确定性第1讲无线电波传播原理• 1.1 电磁场与电磁波基础• 1.2 无线电波传播原理• 1.3 无线传播环境• 1.4 无线信道分析无线信道分析在移动通信研究中的意义无线通信系统的信道十分复杂:9地理环境的复杂性和多样性9用户移动的随机性9多径传播无线信道是制约移动通信质量的主要因素无线信道是研究各种技术的主要推动力量无线信道的建模对于整个移动通信系统仿真的正确性和可靠性有着举足轻重的意义1.4 无线信道分析•无线信道中的损耗一般分为三个层次:—大尺度(又称路径损耗)【path loss】—中等尺度(阴影衰落、慢衰落)【shadowing】—小尺度衰落(快衰落)【fast fading】无线信道分析场强平均值随距离增加而衰减(路径损耗,大尺度衰落)•电磁波在空间传播的损耗场强中值呈慢速变化(慢衰落,阴影衰落,中等尺度衰落)•由地形地貌导致场强瞬时值呈快速变化(快衰落,小尺度衰落)•多径效应——由移动体周围的局部散射体引起的多径传播,表现为快衰落•多普勒效应——由移动体的运动引起,多径条件下引起频谱展宽三种衰落区别•大尺度衰落主要是路径损耗,可用自由空间传播模型来近似;其特点是:慢变,信道在很长时间内可以认为是恒定的,而且衰落的幅度很小。

2.2无线传播模型2.2.1无线传播机制•直射波:指在自由空间中,电磁波沿直线传播而不被吸收,且不发生反射、折射和散射等现象而直接到达接收点的传播方式。

92.2无线传播模型2.2.1无线传播机制•反射波:指从其他物体反射后到达接收点的传播信号,反射波信号强度次于直射波。

12.2.1无线传播机制•绕射波:指从障碍物绕射后到达接收点的传播信号。

通常,绕射波的强度与反射波相当。

112.2.1无线传播机制•散射波:当波穿行的介质中存在小于波长的物体并且单位体积内物体的个数非常巨大时,会发生散射,散射波信号强度相对较弱。

Wireless and Mobile Networks Technology Zhenzhou Tang @ Wenzhou University 1 22.2.2 自由空间传播模型为了给通信系统的规划和设计提供依据,人们通过理论分析或实测等方法,对电磁波在某些特定环境下的传播特性进行统计分析,从而总结和建立了一些具有普遍性的数学模型。

我们将这些模型称为无线传播模型(Propagation Model )。

自由空间传播模型(Free Space Propagation Model )是最简单、理想情况的无线电波传播模型。

PG G λ2P (d)= t t r r (4π)2 d 2 L⎡⎛ 4πd⎫2 ⎤10 l og P r = 10 log P t + 10 log G t + 10 log G r- 10 log L - 10 log ⎢ ⎢⎣⎝ ⎪ ⎥λ ⎭ ⎥⎦Wireless and Mobile Networks Technology Zhenzhou Tang @ Wenzhou University132.2.2自由空间传播模型自由空间路径损耗用于描述信号衰减,定义为有效发射功率和接收功率之间的差值,不包括天线增益PL(dB) = 10log P tPr=-147.56 + 20 log d + 20 log fWireless and Mobile Networks Technology Zhenzhou Tang @ Wenzhou University 1 42.2.3 双线地面反射模型双线地面反射模型(Two-ray Ground Reflection Propagation Model ) 除了考虑直线传播路径外, 还考虑了地面反射路径PG Gh 2 h 2 P r (d ) = t t r t r d 4 L双线地面反射模型在描述短距离情况时的效果并不准确。

无线电波传播模型与覆盖预测河北全通通信有限责任公司工程部网络服务组二0 0二年四月二十日第一节无线传播理论1.1 无线传播基本原理在规划和建设一个移动通信网时,从频段的确定、频率分配、无线电波的覆盖范围、计算通信概率及系统间的电磁干扰,直到最终确定无线设备的参数,都必须依靠对电波传播特性的研究、了解和据此进行的场强预测。

它是进行系统工程设计与研究频谱有效利用、电磁兼容性等课题所必须了解和掌握的基本理论。

众所周知,无线电波可通过多种方式从发射天线传播到接收天线:直达波或自由空间波、地波或表面波、对流层反射波、电离层波。

如图1-1所示。

就电波传播而言,发射机同接收机间最简单的方式是自由空间传播。

自由空间指该区域是各向同性(沿各个轴特性一样)且同类(均匀结构)。

自由空间波的其他名字有直达波或视距波。

如图1-1(a),直达波沿直线传播,所以可用于卫星和外部空间通信。

另外,这个定义也可用于陆上视距传播(两个微波塔之间),见图1-1(b)。

第二种方式是地波或表面波。

地波传播可看作是三种情况的综合,即直达波、反射波和表面波。

表面波沿地球表面传播。

从发射天线发出的一些能量直接到达接收机;有些能量经从地球表面反射后到达接收机;有些通过表面波到达接收机。

表面波在地表面上传播,由于地面不是理想的,有些能量被地面吸收。

当能量进入地面,它建立地面电流。

这三种的表面波见图1-1(c)。

第三种方式即对流层反射波产生于对流层,对流层是异类介质,由于天气情况而随时间变化。

它的反射系数随高度增加而减少。

这种缓慢变化的反射系数使电波弯曲。

如图1-1(d)所示。

对流层方式应用于波长小于10米(即频率大于30MHz)的无线通信中。

第四种方式是经电离层反射传播。

当电波波长小于1米(频率大于300MHz)时,电离层是反射体。

从电离层反射的电波可能有一个或多个跳跃,见图1-1(e)。

这种传播用于长距离通信。

除了反射,由于折射率的不均匀,电离层可产生电波散射。