中图版七年级地理 第五节《黄土高原》

- 格式:ppt

- 大小:13.70 MB

- 文档页数:32

中图版地理七年级下册第七章第五节《黄土高原》教学设计一. 教材分析黄土高原是我国的一个重要地理区域,具有独特的地貌、土壤和生态环境。

本节内容主要介绍了黄土高原的地理位置、形成原因、地貌特征、生态环境问题以及治理措施等。

通过本节的学习,学生可以了解黄土高原的自然环境和人类活动对当地的影响,提高环保意识和可持续发展观念。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的地理基础知识,对地形、气候、生态环境等概念有所了解。

但黄土高原的地貌特征和生态环境问题较为复杂,需要通过图片、视频等教学资源帮助学生更好地理解和掌握。

此外,学生对实地考察和实践活动感兴趣,可以充分利用这一点提高学生的学习积极性。

三. 教学目标1.了解黄土高原的地理位置、形成原因、地貌特征。

2.掌握黄土高原的生态环境问题及其治理措施。

3.培养学生的环保意识和可持续发展观念。

4.提高学生运用地理知识解决实际问题的能力。

四. 教学重难点1.黄土高原地貌特征的形成原因。

2.黄土高原生态环境问题的成因及治理措施。

五. 教学方法1.图片展示:通过展示黄土高原的地貌、植被、气候等图片,让学生直观地了解其特点。

2.视频资料:播放有关黄土高原生态环境问题的视频,引发学生的思考。

3.实地考察:学生参观当地类似的地貌区域,增强学生的实践体验。

4.小组讨论:分组讨论黄土高原的生态环境问题及治理措施,培养学生的团队协作能力。

5.案例分析:分析典型的黄土高原治理成功案例,让学生了解治理效果。

六. 教学准备1.教学课件:制作包含图片、视频、动画等的多媒体课件。

2.实地考察地点:联系当地相关部门,确定实地考察地点。

3.案例资料:收集黄土高原治理的成功案例。

4.小组讨论话题:制定小组讨论的话题和评分标准。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用图片和视频展示黄土高原的地貌特征和生态环境问题,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)介绍黄土高原的地理位置、形成原因、地貌特征,让学生了解其基本知识。

第五节黄土高原教学目标:1.了解黄土高原的位置和范围2.了解黄土高原的地貌特点3.了解黄土高原主要的环境问题及防治措施4.了解黄土高原主要的矿产资源教学重点:1.黄土高原的地貌特点2.黄土高原水土流失的原因3.黄土高原水土流失的防治措施4.黄土高原主要的矿产资源教学难点:1.黄土高原的位置和范围2.黄土高原水土流失的原因教学准备:PPT课件教学过程:1.导入:利用照片让学生对比流经黄土高原前后黄河水的变化,由此导入新课。

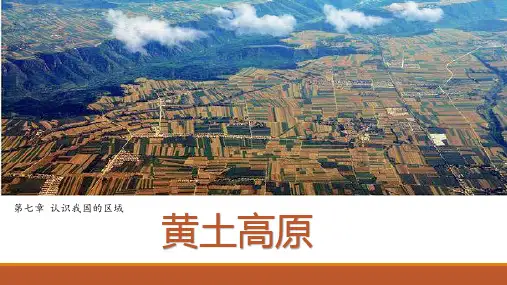

P2 2.让学生在地图上观察黄土高原的位置和范围,教师进行归纳总结,并引导学生回忆:黄土高原属于北方地区,位于我国第二级阶梯。

强调:黄土高原是世界上最大的黄土覆盖区。

P33.利用相关图片,分别介绍塬、墚、峁等黄土高原地貌,并引导学生总结黄土高原地貌的基本特征,强调:沟壑纵横、植被稀少。

由此引出黄土高原水土流失严重。

P44.强调:黄土高原是我国水土流失最严重的地区,要使黄河的泥沙减少,关键是治理黄土高原的水土流失。

在此基础上,让学生以小组为单位,讨论黄土高原水土流失的原因,教师进行归纳总结。

P55.简述水土流失的危害。

在此基础上,让学生以小组为单位,从多个角度提出防治措施,教师进行归纳总结。

P66.利用“黄土高原煤炭资源分布示意图”,说明黄土高原煤炭资源丰富,重点介绍“乌金三角”,强调山西省煤炭资源尤其丰富。

P77.结合图文资料,简述黄土高原煤炭资源的多种开发形式。

强调:在开发矿产资源的同时,要加强对矿区及周边地区的生态环境保护。

P88.知识拓展:引导学生回忆黄土高原地区的特色民居,并结合图文资料,简单介绍其他黄土风情。

P92.随堂练习(点学生口答,教师进行点评)。

P103.课堂小结板书设计:第7章认识我国的区域第五节黄土高原一.黄土高原的位置和范围1.位置2.范围二. 黄土高原的地貌1.地貌类型2.地貌特征三. 黄土高原的水土流失1.原因2.防治措施四.黄土高原的矿产资源1.种类2.分布3.开发。

中图版地理七年级下册《第五节黄土高原》教学设计1一. 教材分析《黄土高原》是中图版地理七年级下册第五节的内容。

本节内容主要介绍了黄土高原的地理位置、地貌特征、生态环境以及人类活动对其的影响。

通过本节的学习,学生可以了解黄土高原的自然环境和人文特点,培养学生的区域认知能力。

二. 学情分析七年级的学生已具备一定的地理基础知识,对于地理空间概念和地理现象有一定的认识。

但黄土高原的地貌特征和生态环境较为复杂,需要通过图片、视频等多媒体资料帮助学生更好地理解。

此外,学生对于人类活动对环境的影响的认识有待提高。

三. 教学目标1.了解黄土高原的地理位置、地貌特征和生态环境。

2.掌握黄土高原水土流失的原因及其防治措施。

3.理解人类活动对黄土高原环境的影响,提高环保意识。

四. 教学重难点1.黄土高原地貌特征的认知。

2.黄土高原生态环境的掌握。

3.人类活动对黄土高原环境的影响。

五. 教学方法1.采用问题驱动法,引导学生主动探究黄土高原的特点及其成因。

2.运用多媒体展示黄土高原的地貌特征和生态环境,增强学生的直观感受。

3.采用案例分析法,让学生了解人类活动对黄土高原环境的影响。

4.小组讨论,培养学生的合作精神和地理思维能力。

六. 教学准备1.多媒体课件:包括黄土高原的地貌特征、生态环境、人类活动等方面的图片和视频。

2.教学案例:选取具有代表性的黄土高原地区的人类活动案例。

3.地图:黄土高原地区的地图。

4.学习任务单:为学生提供学习任务和思考问题。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用多媒体展示黄土高原的图片,引导学生关注黄土高原的地貌特征。

提问:“你们听说过黄土高原吗?黄土高原有什么特点?”2.呈现(15分钟)介绍黄土高原的地理位置、地貌特征和生态环境。

通过图片和视频,展示黄土高原的地貌特征,如千沟万壑、支离破碎等。

同时,介绍黄土高原的生态环境,如植被稀少、土壤贫瘠等。

3.操练(15分钟)分析黄土高原水土流失的原因及其防治措施。

中图版地理七年级下册《第五节黄土高原》教学设计4一. 教材分析本节内容是关于黄土高原的自然环境和人类活动的教学设计。

教材通过介绍黄土高原的位置、地貌、土壤、气候等特点,使学生了解黄土高原的形成和演变过程,掌握黄土高原的地表形态特征,以及人类活动对黄土高原生态环境的影响。

教材还包括了黄土高原的水土流失、治理措施等内容,旨在培养学生对生态环境保护的认识和意识。

二. 学情分析学生在学习本节内容前,已经掌握了地理基础知识,对中国的地形、气候等有一定的了解。

但学生对黄土高原的地貌特征、形成原因等可能较为陌生,需要通过图片、视频等多媒体资源来帮助理解。

同时,学生对于人类活动对环境的影响可能有一定的认识,但对于具体的治理措施和生态保护可能还不够清晰。

三. 教学目标1.掌握黄土高原的位置、地貌、土壤、气候等特点,了解黄土高原的形成和演变过程。

2.掌握黄土高原的地表形态特征,能够识别黄土高原的地貌类型。

3.了解人类活动对黄土高原生态环境的影响,理解水土流失的原因和治理措施。

4.培养学生的环境保护意识,提高学生对生态环境保护的认识和重视。

四. 教学重难点1.黄土高原的形成和演变过程。

2.黄土高原的地表形态特征。

3.人类活动对黄土高原生态环境的影响。

4.黄土高原的治理措施和生态保护。

五. 教学方法1.采用多媒体教学,通过图片、视频等资源,帮助学生直观地理解黄土高原的特点和地貌特征。

2.采用案例分析法,通过具体的案例,使学生了解人类活动对黄土高原生态环境的影响。

3.采用小组讨论法,引导学生主动探究黄土高原的治理措施和生态保护方法。

六. 教学准备1.多媒体教学资源:图片、视频等。

2.教学案例:关于黄土高原的案例资料。

3.小组讨论材料:治理措施和生态保护的相关资料。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过展示黄土高原的图片,引导学生关注黄土高原的地貌特征,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)介绍黄土高原的位置、地貌、土壤、气候等特点,呈现黄土高原的形成和演变过程。

中图版地理七年级下册《第五节黄土高原》说课稿2一. 教材分析黄土高原是我国的一个重要地理区域,具有独特的自然环境和人文历史。

本节内容主要包括黄土高原的地理位置、地貌特征、气候特点、生态环境以及人类活动等方面的知识。

通过学习,使学生了解黄土高原的自然条件和人类活动对地理环境的影响,培养学生的地理素养和环保意识。

二. 学情分析七年级的学生已有一定的地理基础知识,但对于黄土高原地区的认识相对较为模糊。

在学习过程中,学生需要通过地图、图片、文字等资料,结合生活实际,了解黄土高原的特点,提高对地理知识的理解和运用能力。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解黄土高原的地理位置、地貌特征、气候特点、生态环境以及人类活动等方面的知识。

2.过程与方法:通过地图、图片、文字等资料,培养学生获取和处理地理信息的能力,提高地理素养。

3.情感态度与价值观:培养学生关心生态环境,珍惜资源的意识,树立可持续发展的观念。

四. 说教学重难点1.教学重点:黄土高原的地理位置、地貌特征、气候特点、生态环境以及人类活动等方面的知识。

2.教学难点:黄土高原地貌的形成原因,以及人类活动对地理环境的影响。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动法、案例分析法、小组讨论法等,引导学生主动探究、积极思考。

2.教学手段:利用多媒体课件、地图、图片、文字等资料,结合生活实际,生动形象地展示黄土高原的特点。

六. 说教学过程1.导入新课:以黄土高原的自然风光和人文景观为切入点,激发学生的学习兴趣。

2.自主学习:学生通过阅读教材,了解黄土高原的地理位置、地貌特征、气候特点等基础知识。

3.合作探究:学生分组讨论,分析黄土高原生态环境脆弱的原因,以及人类活动对地理环境的影响。

4.成果展示:各小组代表发言,分享讨论成果。

5.教师点评:对学生的讨论成果进行点评,总结黄土高原的特点和人类活动对地理环境的影响。

6.实践应用:学生通过地图、图片等资料,分析黄土高原地区的发展现状,提出改善生态环境的建议。

中图版地理七年级下册第七章第五节《黄土高原》教学设计教学设计1一、课标分析根据中图版初中地理新课标的要求,本节需要掌握黄土高原的位置、地貌景观等知识。

在掌握知识的同时,还要学会实验法、读图法等多种方法。

二、教材分析本节课选自中图版七年级地理下册第七章第五节,本节作为区域地理分析的常用实例,在历年历版本的初高中教材中均有涉及。

在本书中,黄土高原作为第一个区域分析的实例,为后面几节的区域分析做好了铺垫。

同时本节又是课程标准中规定的重要内容,在历次考试中均占有重要位置。

三、学情分析学习本节知识之前,学生们已经基本掌握对城市、对省份的分析,本节是区域分析的第一节,学生可以在原有知识的基础上进一步深化区域知识。

对于本节的具体知识,由于学生在之前并没有接触过有关水土流失的知识,掌握起来比较困难,因此在本节课上需要采用多样的教学方法吸引学生的学习兴趣,降低学习难度,从容达到学习目的。

四、教学目标(一)知识目标1、识记黄土高原的地理位置及范围;在无教师指导前提下对给出的地图能够进行黄土高原的辨认以及黄土高原四至的判断。

2、掌握好黄土高原的三种地貌景观的名称及其特点。

(二)能力目标1、通过阅读地图说明黄土高原的位置,描述黄土高原所跨的省级行政区,提高自身的读图分析图的能力。

2、通过读图分析造成黄土高原千沟万壑的原因。

培养自身的读图分析及归纳整理能力。

3、通过实验分析法,模拟黄土高原三种地貌的形成机制,尝试将理论知识与实践相结合,锻炼自身的动手能力和空间想象能力。

(三)情感目标通过本课的学习,旨在让学生从自身做起,从现在做起,培养保护环境的意识,树立可持续发展的正确价值观。

五、教学重点与难点(一)教学重点1、黄土高原的位置及范围。

2、黄土高原三种地貌景观及其分析。

3、黄土高原水土流失的原因。

(二)教学难点1、黄土高原上三种地貌形成原因。

2、黄土高原水土流失的原因。

六、教学方法读图法、演示法、实验法、讨论法相结合。

七、教具准备1、有关课本插图和图像资料2、多媒体八、教学过程第一课时教学内容:黄土高原教学过程:[导入新课]教师行为:欣赏歌曲《黄土高坡》——“我家住在黄土高坡,大风从坡上刮过,不管是西北风还是东南风,都是我的歌我的歌;我家住在黄土高坡,日头从坡上走过,照着我的窑洞,晒着我的胳膊,还有我的牛,陪着我”。

中图版地理七年级下册7.5《黄土高原》说课稿一. 教材分析《黄土高原》是中图版地理七年级下册的一节重要课程。

本节课主要介绍了黄土高原的地理位置、地貌特征、气候条件、生态环境以及人类活动等方面的知识。

通过本节课的学习,使学生了解黄土高原的自然环境特点,认识黄土高原的生态环境问题,培养学生保护生态环境的意识。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的地理基础知识,对地理现象和地理问题有一定的认识和理解能力。

但他们对黄土高原地区的了解相对较少,对于黄土高原的特殊地貌、生态环境等问题可能存在一定的困惑。

因此,在教学过程中,需要教师引导学生通过观察、思考、讨论等方式,深入理解黄土高原的特点和问题。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解黄土高原的地理位置、地貌特征、气候条件、生态环境以及人类活动等方面的知识,认识黄土高原的生态环境问题。

2.过程与方法:通过观察图片、观看视频、阅读资料等方法,培养学生获取和处理信息的能力;通过小组讨论、课堂讨论等方式,培养学生的合作意识和交流能力。

3.情感态度与价值观:培养学生保护生态环境的意识,树立人与自然和谐共生的观念。

四. 说教学重难点1.教学重点:黄土高原的地理位置、地貌特征、气候条件、生态环境以及人类活动等方面的知识。

2.教学难点:黄土高原生态环境问题的成因和解决办法。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动法、案例教学法、小组讨论法等教学方法,引导学生主动探究、合作学习。

2.教学手段:利用多媒体课件、地图、图片、视频等教学手段,丰富教学内容,提高学生的学习兴趣。

六. 说教学过程1.导入新课:以黄土高原的地貌特征为切入点,引导学生思考黄土高原的地理位置和形成原因。

2.自主学习:学生通过阅读教材和查阅资料,了解黄土高原的气候条件、生态环境以及人类活动等方面的知识。

3.课堂讨论:教师提出问题,引导学生进行小组讨论,探讨黄土高原生态环境问题的成因和解决办法。

4.案例分析:教师展示黄土高原地区生态环境治理的成功案例,引导学生分析案例中的成功经验。