七年级上册第一章《-地球和地图》

- 格式:doc

- 大小:75.50 KB

- 文档页数:7

第一章地球和地图地球和地球仪一、地球的形状与大小(1)地球的形状地球并不是一个正球体,而是一个两极稍扁、赤道略鼓的不规则球体。

(2)描述地球大小的常用数据1.赤道半径:6 378千米;2.极半径:6 357千米;3.平均半径:6 371千米;4.赤道周长:约4万千米;5.经线圈周长:约4万千米;6.表面积:5.1亿平方千米;7.体积:10833亿立方千米。

二、地球仪的相关概念(1)地球仪:使人们仿照地球的形状,并按照一定的比例把它缩小制作而成的地球模型。

(2)地轴:是地球自转的假想轴,地轴穿过地心,与地球表面相交于两极点。

(3)赤道:在地球仪上,同南、北两极距离相等的大圆圈。

(4)两级:地轴同地球表面相交的两点叫两极。

其中,对着北极星的一端是地球的北极,另一端是地球的南极。

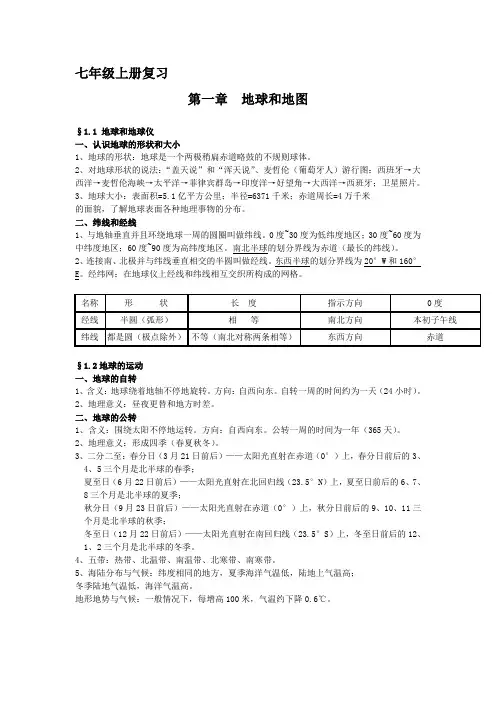

三、经度和纬度的比较经度纬度示意图定义经度是二面角,即本初子午线平面与当地子午线平面的夹角纬度是线面角,即本地与地心连线与赤道平面的夹角起点线本初子午线(0°经线) 赤道(0°纬线)划分从本初子午线向东向西各划分180°由赤道向南向北各划分90°度数的递变顺地球自转方向看,东经度增大,西经度减小北纬度越往北越大,南纬度越往南越大用途1.确定位置:根据经纬度进行空间定位2.判定方向:北半球,纬度越高位置越北;南半球,纬度越高位置越南3.计算距离:纬度1°的经线弧长≈111千米;经度1°的纬线弧长≈111×cosα千米(α为所在地纬度数)4.估算面积:跨相同经纬度数的两个地区,纬度越高面积越小1、经度和纬度的变化规律(1)东经位于0°以东,180°以西;度数越向东越大。

(2)西经位于0°以西,180°以东;度数越向西越大。

(3)北纬位于0°(赤道)以北,度数越向北越大,北极为90°N;(4)南纬位于0°(赤道)以南,度数越向南越大,南极为90°S 。

七年级地理上册“第一章地球和地图”必背知识点一、地球的形状和大小1. 地球的形状:地球是一个两极稍扁、赤道略鼓的不规则球体。

这一形状可以通过多种现象和观察结果来证明,如海边看帆船、月食现象、站得高看得远、夜晚看北极星的位置变化,以及地球的卫星照片和航天飞船上的观察。

2. 地球的大小:平均半径:约6371千米最大周长:约4万千米表面积:约5.1亿平方千米二、纬线和纬度1. 纬线的定义:与地轴垂直并且环绕地球一周的圆圈。

2. 纬线的特点:形状:所有的纬线都是圆,可称为纬线圈。

长度:长短不等,赤道最长,往两极逐渐缩短,最后成一点。

方向:指示东西方向。

3. 纬度的划分:赤道 (0°纬线)以北为北纬,习惯上用 “N”表示;赤道以南为南纬,习惯上用“S”表示。

南北纬各划分90°,南北极分别为90°S和90°N。

4. 低、中、高纬的划分:低纬度:0°-30°中纬度:30°-60°高纬度:60°-90°三、经线和经度1. 经线的定义:连接南北两极,并且与纬线垂直相交的半圆,也叫子午线。

2. 经线的特点:形状:半圆状长度:相等方向:指示南北方向3. 经度的划分:从本初子午线 (0°经线)向东、向西,各分作180°,以东为东经,习惯上用 “E”为代号,以西为西经,习惯上用 “W”为代号。

4. 经线圈:两条相对的经线组成一个经线圈,其经线度数之和等于180°,且一条为东经,另一条为西经。

5. 几条特殊经线:180°、0°的经线圈是东、西经的分界线。

20°W、160°E的经线圈是东西半球的界线。

四、地球的运动1. 自转:绕转中心:地轴方向:自西向东(北逆南顺)周期:约24小时产生的自然现象:昼夜交替、时间的差异2. 公转:绕转中心:太阳方向:自西向东周期:一年产生的自然现象:四季的变化、五带的划分五、地图的基本要素1. 比例尺:表示图上距离比实地距离缩小的程度。

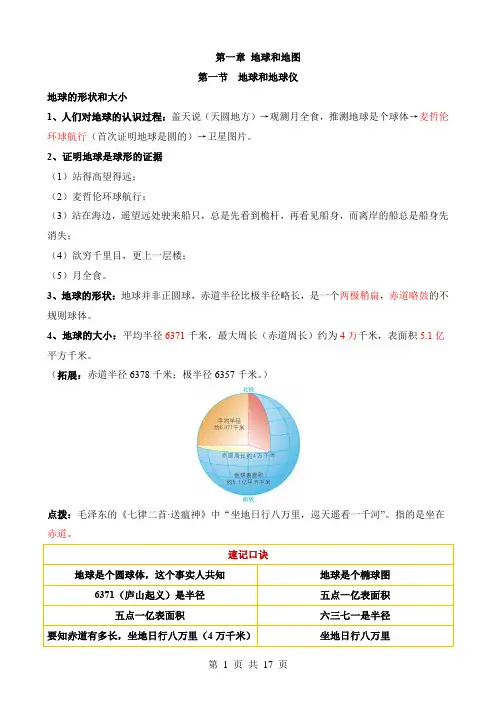

第一章地球和地图第一节地球和地球仪地球的形状和大小1、人们对地球的认识过程:盖天说(天圆地方)→观测月全食,推测地球是个球体→麦哲伦环球航行(首次证明地球是圆的)→卫星图片。

2、证明地球是球形的证据(1)站得高望得远;(2)麦哲伦环球航行;(3)站在海边,遥望远处驶来船只,总是先看到桅杆,再看见船身,而离岸的船总是船身先消失;(4)欲穷千里目,更上一层楼;(5)月全食。

3、地球的形状:地球并非正圆球,赤道半径比极半径略长,是一个两极稍扁,赤道略鼓的不规则球体。

4、地球的大小:平均半径6371千米,最大周长(赤道周长)约为4万千米,表面积5.1亿平方千米。

(拓展:赤道半径6378千米;极半径6357千米。

)点拨:毛泽东的《七律二首·送瘟神》中“坐地日行八万里,巡天遥看一千河”。

指的是坐在赤道。

地球仪1、概念:地球仪是人们仿照地球的外形,制作出的按一定比例缩小的地球模型。

2、地球仪基本要素:地轴、两极、赤道、纬线、经线。

3、如果把地球按一定比例缩小制成地球仪后,其赤道半径和极半径的差异微乎其微,所以地球仪就成了一个正球体。

纬线和纬度(重点掌握)1、纬线:地球仪上有绘有许多大小不等的圆圈,在其中与南北两极距离相等的最大的圆圈是赤道,赤道和赤道平行的圆圈统称为纬线圈,也称为纬线。

2、纬线的特点(1)形状:圆(除极点外)。

(2)长度:长度不等,赤道最长,由赤道向两极逐渐缩短。

(3)指示方向:东西。

3、纬度的划分(1)起始线:0°纬线(赤道)。

(2)度数划分:从赤道向南和向北,各分90°。

(3)表示:北纬用“N”表示;南纬用“S”表示。

(4)规律:纬度向北增大为北纬,向南增大为南纬。

4、高、中、低纬度的划分:0°-30°为低纬度;30°-60°为中纬度;60°-90°为高纬度。

5、南北半球分界线:赤道是南北半球的分界线,赤道以是北半球,以是南半球。

七年级上册复习第一章地球和地图§1.1 地球和地球仪一、认识地球的形状和大小1、地球的形状:地球是一个两极稍扁赤道略鼓的不规则球体。

2、对地球形状的说法:“盖天说”和“浑天说”、麦哲伦(葡萄牙人)游行图:西班牙→大西洋→麦哲伦海峡→太平洋→菲律宾群岛→印度洋→好望角→大西洋→西班牙;卫星照片。

3、地球大小:表面积=5.1亿平方公里;半径=6371千米;赤道周长=4万千米的面貌,了解地球表面各种地理事物的分布。

二、纬线和经线1、与地轴垂直并且环绕地球一周的圆圈叫做纬线。

0度~30度为低纬度地区;30度~60度为中纬度地区;60度~90度为高纬度地区。

南北半球的划分界线为赤道(最长的纬线)。

2、连接南、北极并与纬线垂直相交的半圆叫做经线。

东西半球的划分界线为20°W和160°E。

经纬网:在地球仪上经线和纬线相互交织所构成的网格。

§1.2地球的运动一、地球的自转1、含义:地球绕着地轴不停地旋转。

方向:自西向东。

自转一周的时间约为一天(24小时)。

2、地理意义:昼夜更替和地方时差。

二、地球的公转1、含义:围绕太阳不停地运转。

方向:自西向东。

公转一周的时间为一年(365天)。

2、地理意义:形成四季(春夏秋冬)。

3、二分二至:春分日(3月21日前后)——太阳光直射在赤道(0°)上,春分日前后的3、4、5三个月是北半球的春季;夏至日(6月22日前后)——太阳光直射在北回归线(23.5°N)上,夏至日前后的6、7、8三个月是北半球的夏季;秋分日(9月23日前后)——太阳光直射在赤道(0°)上,秋分日前后的9、10、11三个月是北半球的秋季;冬至日(12月22日前后)——太阳光直射在南回归线(23.5°S)上,冬至日前后的12、1、2三个月是北半球的冬季。

4、五带:热带、北温带、南温带、北寒带、南寒带。

5、海陆分布与气候:纬度相同的地方,夏季海洋气温低,陆地上气温高;冬季陆地气温低,海洋气温高。

七年级上册地理知识点 (全册)第一章:地球与地图第一节:地球内容提要1. 地球的形状:椭球体2. 地球的构成:地壳、地幔、地核3. 地球的运动:自转、公转重点知识点- 地球的赤道半径约为6378千米,极半径约为6357千米,赤道周长约为40075千米。

- 地球自转的方向是自西向东,周期为一天。

- 地球公转的方向也是自西向东,周期为一年。

第二节:地图内容提要1. 地图的三要素:比例尺、方向、图例和注记2. 地图的分类:自然地图、社会经济地图3. 读图方法重点知识点- 比例尺是表示地图上距离与实际距离的比例关系的工具。

- 方向有三种表示方法:指向标、经纬网、方位角。

- 图例和注记是地图上用来表示各种地理要素的符号和文字说明。

第二章:世界地理第一节:亚洲内容提要1. 亚洲的位置、范围、分区2. 亚洲的地形、气候、河流3. 亚洲的主要国家、城市、名胜古迹重点知识点- 亚洲是世界上最大的洲,位于东半球和北半球。

- 亚洲的地形以高原、山地为主,气候类型多样,有寒带、温带、亚热带、热带等。

- 亚洲的主要国家有中国、日本、印度、俄罗斯等,主要城市有北京、东京、孟买、莫斯科等,名胜古迹有长城、富士山、泰姬陵、克里姆林宫等。

第二节:欧洲内容提要1. 欧洲的位置、范围、分区2. 欧洲的地形、气候、河流3. 欧洲的主要国家、城市、名胜古迹重点知识点- 欧洲位于西半球和北半球,东临亚洲,西临大西洋。

- 欧洲地形以平原、山地为主,气候类型有温带海洋性气候、温带大陆性气候、地中海气候等。

- 欧洲的主要国家有法国、德国、英国、意大利等,主要城市有巴黎、柏林、伦敦、罗马等,名胜古迹有埃菲尔铁塔、勃兰登堡门、大本钟、斗兽场等。

第三章:中国地理第一节:北方地区内容提要1. 北方地区的范围、地形、气候2. 北方地区的资源、农业、工业3. 北方地区的主要城市、名胜古迹重点知识点- 北方地区指我国东部秦岭-淮河以北的地区,地形以平原、丘陵为主,气候类型为温带季风气候。

人教版七年级地理上册第一章《地球和地图》知识点详解+单元测试第一章地球和地图第一节地球和地球仪一、地球的形状、大小,地球是一个球体的例证形状:地球是一个两极稍扁赤道略鼓的不规则球体。

大小:表面积=5.1亿平方公里;平均半径=6371千米;赤道周长=4万千米能证明地球是球体的事实:麦哲伦环球航行的成功;地球的卫星照片;月食照片,是地球影子遮挡了照射的阳光,站得高看得远麦哲伦环球航行路线:西班牙→大西洋→麦哲伦海峡→太平洋→菲律宾群岛→印度洋→好望角→大西洋→西班牙。

二、地球仪上的点和线、地轴纬线:与地轴垂直并且环绕地球一周的圆圈。

经线:连接南北两极并且与纬线垂直相交的半圆。

地轴:假想的地球自转轴。

两极:地轴与地球表面的交点。

(南极点和北极点分别是地球最南端和最北端的终点,过点方向改变)。

三、纬线和经线(重点)(1)观察地球仪看纬线的特点(定义、方向、长度、形状、位置关系)第六页(2)纬度的划分(南北纬、高中低纬、特殊纬线、会找长度相等的纬线、纬度分布规律判断北南纬N/S、南北半球的划分)(3)观察地球仪看经线的特点(定义、方向、长度、形状、位置关系)第七页(4)经度的划分(本初子午线、180度经线、经度的分布规律、判断东西经W/E、东西半球分界线(难点))。

特殊的经、纬线①特殊纬线赤道——是最长的纬线,既是纬度的起始点,以北为北纬用字母N表示;赤道以南为南纬用字母S表示,也是南北半球的划分界线。

30°纬线——是低纬度与中纬度的分界线60°纬线是中低纬度与高纬度的分界线②特殊经线0º经线——也叫本初子午线,是经度的起始点,以东为东经用字母E表示,以西为西经用字母W表示,通过英国伦敦格林尼治天文台的旧址。

180°经线——大致与“国际日期变更线”一致20°W——以东是东半球,以西是西半球160°E——以东是西半球,以西是东半球南北半球的分界线:赤道(0°纬线);东西半球的分界线:20°W、160°E。

第一章《地球和地图》必考知识点总结

考点1地球的形状和大小

1. 地球的形状:是一个两极稍扁,赤道略鼓的不规则球体。

2.证明地球是球形的证据:

(1)海边看到远处帆船驶来,总是先看到桅杆,再看到船身。

(2)月食现象;

(3)站得高看得远

(4)夜晚看北极星,越往北,北极星在天空的位置越高,越往南则越低;(5)地球的卫星照片以及在航天飞船上观察地球。

考点2地球仪

1.定义:为了便于看到地球的全貌,人们仿照地球的形状,按照一定的比例把它缩小,制作了地球的模型——地球仪。

2. 地球仪上的点和线

3. 经纬线特点

4. 经纬度特点

考点3地球的运动1. 地球的自转

2.地球的公转

地球五带划分图

太阳直射点的移动示意图

4.方向的判断:

(1)图例:图例是地图的语言,包括各种符号和它们的文字说明、地理名称

考点5等高线地形图的判读

考点6选择适用的地图

1.根据使用目的,选择不同类型的地图。

去某个景点旅游,需要导游图;想外出旅行确定行程,需要交通图;想了解国际时事,确定事件发生地点,需要世界政区图;想去山区旅游,需要地形图。

2.根据需要选择比例尺合适的地图。

要想了解一个区域的详细情况,应该选择比例尺大的地图;要想了解一个区域在世界中的位置,或者它与周围区域的关系概况,应该选择比例尺小的地图。

七年级上册第一章《地球和地图》第一节地球和地球仪教学设计【教学目标】知识与技能1 掌握地球形状和大小的基本知识,学会提出证据说明地球是一个球体。

学会用平均半径赤道周长和表面积描述地球的大小.2 通过阅读人类对地球形状的认识过程示意图和地球大小示意图,培养学生读图,用图的技能和综合分析问题的能力及数据处理能力。

3 了解地球仪的结构及作用,知道经线,纬线的特点,掌握纬度与经度,南北半球,东西半球的划分。

熟练地利用经纬网确定某一地点的位置。

4 帮助学生建立纬线与经线的空间观念,培养学生观察,比较地理事物的能力;通过动手制作地球仪,培养学生的动手实践能力。

过程与方法创设问题情景,让学生自主探究,合作讨论。

理解地球的形状和大小,形成纬线与经线的空间观念。

学会表达和交流。

情感.态度和价值观1、使学生受到科学观的教育。

2、通过对地球形状认识过程的学习,使学生了解人类对事物的认识是一个不断发展的过程,培养学生认真学习,主动探索科学奥秘的志趣,激发学生团结协作的意识。

【教学重点】1、让学生了解人类认识地球形状的过程,提出证据说明地球是个球体。

2、运用平均半径,赤道周长和表面积等数据描述地球的大小。

3、掌握纬度与经度的划分,东西半球的划分,运用经纬网确定地球上某一点的地理位置。

【教学方法】小组合作学习问题解决式教学启发式教学【学法指导】1利用生活经验,跨学科知识,上网查找资料等途径来学习地理。

2.运用地理资料数据描述地理事物,学会通过观察,比较等方式认识地理事物的特征。

3.学会用简洁的语言表述地理事物,学会合作学习,增强互动能力。

【教学过程】第一课时“认识地球的形状和大小”【导入新课】白天的太阳,十五夜晚的月亮让我们能清楚看到太阳、月亮的形状——圆形。

但是,我们世代赖以生存的地球到底是什么样子呢?我们自己却看不见。

站在地球表面,我们无法看到地球的整体面貌,那么古人又是如何了解地球是一个巨大的球体的呢?今天的我们,是否能在自然界中找到证明地球是球体的证据呢?[讲授新课]1.地球的形状首先请学生描述地球的形状,并组织学生开展小组探究活动,寻找生活中能证明地球是球体的证据。

活动1、探究实验:参照图1.3做一个小实验,体验在球面上看船的情景,把自己的体验记录下来。

请到过海边的同学交流一下亲身体验。

再做一个对比小实验:把纸船在桌子上推移,平视纸船,看到情况又是怎样?请学生记录观察体验。

活动2,观察图1.4,根据月食照中推测一下地球的形状。

第1页共7页活动3,小组讨论:如果只根据上面两个实证,能不能得出地球是球形的结论?你还能举出一些其他例子吗?教师启发学生讨论,引导学生列举生活中一些能够证明地球是个球体的事例,发展创新能力,在学生充分讨论的基础上,教师给予总结:仅凭上面这两个证据是不能得出地球是球形的结论的。

试想一下,如果地球是圆的或是圆柱形,观察的结果可能相同。

生活中的事例很多,如夜晚看北极星,人们越往北走,就会看到北极星越来越高,人们越往南走,就会看到北极星越来越低等等。

人们看到越来越多的事实,证明大地不是平的,而是弧形的,即球形的一部分。

2.人类对地球形状的认识过程阅读教材图1.1,了解人类对地球形状认识的漫长过程,组织学生小组讨论,从中你感悟到了什么?历经“天圆地方”“天如斗笠,地如覆盘”。

到麦哲伦环球航行成功,地球的卫星照片,确证地球是一个球体。

学生讨论后,各抒己见,教师评价总结,使学生对人类认识地球形状的过程有充分的了解,并从中得到科学观的教育。

承转:人们不仅认识了地球的形状,而且精确地测量了地球的大小。

二地球的大小读图1.2 用哪些资料数据可以描述地球的大小?平均半径;6371千米。

赤道周长约4万千米。

表面积:5.1亿平方千米。

[总结]请学生回顾本节课内容,谈收获。

第二课时“地球仪和经纬网”{导入新课}人类之所以无法看到地球的全貌就是因为地球太大了。

人们为了能清楚、方便的观察,研究地球,制作了地球的模型——地球仪。

【讲授新课】1.地球仪请学生分组观察地球仪,讨论:在地球仪上人们用什么办法表示地球表面复杂的地理事物的?地球仪上有哪些重要的点和线?学生观察讨论后,请学生小组代表演示地球仪说明并指出重要的点和线。

(北极,南极,地轴,经线,纬线,赤道)2.纬线和经线请学生结合书图1.7分组观察经纬仪,分别总结纬线,经线;纬线的特点、经线的特点;纬度的划分、经度的划分。

各小组选代表利用经纬仪讲解说明,成员可以适时补充,师生共同明确问题的答案。

然后教师板图示意纬度、经度的划分,并结合练习题帮助学生掌握:如何区分南、北纬;东、西经。

并在图中指出南北回归线、南北极圈;及低中高纬的划分。

3.半球的划分请学生看书图1.12、1.13,观察后说明南北半球的分界线?东西半球的分界线?学生发表意见后,教师进而提出问题:为什么划分东西半球的界线不是0°及180°组成的经线圈,而是以20°W,160°E 组成的经线圈呢?4.经纬网首先教师利用学生所在的排和列,确定任意一名学生的位置。

进而启发学生在地球表面如何确定任意一点的地理位置?然后把班级学生所在排、列确定为不同的纬度和经度,进而开展游戏活动:1)教师说出纬度、经度,请在相应位置上的同学站起来。

2)请位于东半球/西半球、南半球、北半球的同学站起来3)位于南北半球分界线上的同学站起来;位于东西半球分界线上的同学站起来游戏后,请学生帮助小明找到杰克约他参加夏令营活动的地点,看看是否有什么差错。

最后请学生在地图上找到2001年3月23日俄罗斯“和平号”空间站第一批碎片坠入的位置;台风“桑莫”的中心位置。

第2页共7页[总结]请学生利用地球仪,经纬仪总结自己的收获,教师补充归纳。

讷河五中范玉丽第二节地球的运动教学设计【教学目标】知识与技能1.学生通过活动和探究,感受地球自转,公转对地理环境和人类的意义,增强地理学习的兴趣。

2.用地球仪正确演示地球的自转和公转,并解释其基本的运动规律。

通过演示观察,画图,探究能够正确说出自转、公转的方向;解释昼夜更替;四季变化。

绘制示意图进行表达和交流。

增强空间智能并学以致用。

3.用实例解释时差现象,并说明在现实生活中需要具备时差的知识。

4.利用图或亲身体验比较分析二分二至日时太阳照射情况的差异,说明四季的变化。

5.利用图说明五带的界限,并举例说明各自的特点。

过程与方法创设问题情境,让学生动于实践,自主探究,合作交流,理解地球的自转,公转的地理意义,形成地球运动的空间观念。

学会表达和交流。

情感态度和价值观通过地球运动的基本规律的实验、观察探究过程培养学生认真学习,主动探索科学奥秘的志趣。

【教学重点】地球自转、公转的方向;周期;地球自转、公转的地理意义。

【教学难点】时差的认识;正午太阳高度的变化;四季的变化。

【教学方法】1.小组合作学习2.问题解决式教学3.启发式教学【学法指导】重视学生对地理问题的探究,倡导自主学习、合作学习和探究学习;开展地理实验、地理观测和学习实践活动。

【教学过程】第一课时[导入新课]教师用教具演示“地球运动”(自转和公转同步),然后请学生说明地球的运动包括哪两种形式?学生回答后,进入新课学习。

[讲授新课]一.地球的自转,地球的公转小黑板出示探究问题,学生分组活动1.什么是地球的自转?什么是地球的公转?2.自转,公转的方向?周期?旋转中心?转动特点?3.正确演示地球的自转,公转。

第3页共7页4.列举自然界什么现象可以证明地球的自转方向。

学生很快便完成任务。

教师把学生分成自转组和公转组,请他们选代表到讲台上,演示讲解,其他学生补充。

教师总结,归纳并出示表格。

承转:地球的自转引起了太阳的东升西落。

随着太阳从东方升起,我们的白天开始了,伴着太阳从西方的落下,夜幕也就降临了。

是的,地球昼夜不停的交替着,而引起昼夜交替的原因是什么呢?学生探究活动1.请学生利用光源、地球仪演示:当前地球上昼夜交替的形成和分布,要求学生指出昼半球,夜半球的范围。

请学生观察此时除中国是白天,还有哪些国家是白天,有哪些国家是黑夜。

2.教师将地球仪转动180°,再观察,中国和美国分别处在白天还是黑夜?3.教师让学生连续转动地球仪,观察各地(如中国和美国)昼夜更替的情况,思考并总结昼夜更替的原因。

4.让学生结合生活体验计算,每天我们在夜半球和昼半球大体经历多长时间?(学生回答后,教师要指出是12个小时左右,究竟多长时间依季节而有差异)每完成一次昼夜交替需要多长时间?(24小时)5.让学生阅读教科书第10页中“畅畅和姨妈的问候”思考产生时间差异的原因是什么?6.教师利用地球仪和光源演示:在地球上,不同经度的地方,就有不同的时间。

让学生计算伦敦,北京,新加坡,东京,莫斯科等城市之间的时间各相差多少小时,并根据地球自转方向与太阳东升西落的规律,了解时间计算的一般方法,(东加西减)学生小组讨论争议后,请代表演示地球仪和光源,讲解说明昼夜交替和时差的产生原因是由于地球的自转。

之后教师重点讲解时差问题(经度每隔15°,时间相差1小时。

东加西减)最后教师让学生总结这节课内容的学习收获,并总结整理板书内容。

第二课时【新课导入】上节课的学习使我们知道了地球上昼夜交替,时差现象是由于地球的自转产生的,那么一年中四季的变化又是怎样形成的呢?引入新课【讲授新课】1首先请学生思考:1)在同一天中,早晨或傍晚与中午三个时段相比,哪个时段我们感觉到太阳光照射得最厉害?(中午比早晨或傍晚更厉害)那么你能从这一现象中总结出什么规律来呢?(太阳光照射地面的角度越大,地面所得到的太阳光热能量越多,反之越少)2)与太阳光热能量在一天中的变化规律同理,太阳光热能量在一年中的变化有什么规律呢?请结合我们日常生活的体验说明。

(按春-夏-秋-冬的顺序依次回答)2.小组观察讨论在学生思考回答完上面的两个问题后,教师出示“地球公转示意图”,让学生观察思考并解释太阳光照射情况在一年中的变化规律,总结一年中昼夜长短的变化规律,并填表。

第4页共7页当学生相互讨论、协作共同完成上表后,教师问;太阳直射点的纬度范围?为什么太阳直射点会在地球表面发生移动呢?(教师演示地球公转时的姿态,并对比演示如果地轴是直立的情况下太阳直射点的纬度范围)学生这个时候就会发现原来太阳直射点发生变化是由于地球在公转时是倾斜着身子并且倾斜方向保持不变的原因。

3.学以致用.教师让学生以自己的家乡为例,归纳总结:由于地球公转,地球上所接受到的太阳光热能量随季节而有规律地变化形成四季。

4.拓展延伸。

如果地球在公转时,地球的倾斜角度变大,变小,太阳直射点的纬度范围会怎样变化呢?(学生以小组为单位,开展演示,观察活动,认真观察,绘图,反复论证,最后做出正确结论)5.结合太阳直射点移动的纬度范围,说明地球表面不同纬度地区获得太阳光热的差别,进而引出地球上的五带的学习,请学生阅读教科书中“地球上的五带图”说出五带名称,各带间的分界线,并总结热带,温带,寒带的气候特点。