《山海经》精卫填海1

- 格式:docx

- 大小:13.06 KB

- 文档页数:3

山海经精卫填海的故事背景在中国古代神话传说中,有一个著名的故事,那就是《山海经》中的“精卫填海”。

《山海经》是中国古代一部关于神话、传说和地理资料的文献,是中国古代文化的珍贵遗产之一。

而“精卫填海”的故事,更是其中的一大千古传奇。

“精卫填海”的故事背景据《山海经》记载,神话时代,有一只凤凰,名为精卫。

它原本是一只美丽的凤凰,长着色彩缤纷的羽毛,在天上飞翔,谱写着一曲美丽的天籁之音。

但是,一次它疏忽大意,落水淹死,成了一只小鸟。

但是,它并没有放弃对生命的追求,在沉入海底的同时,它开始萌发着填海的想法。

精卫小鸟非常聪明灵活,它决定不断地往海里吐唾沫,每天都在寻找一切机会把海水填平,终于让海面上露出了一块块小小的陆地,陆陆续续,填出了万里的海岸线。

“精卫填海”的故事意义这个神话故事的意义非常深远,它既让我们了解到了中国古代神话文化的精髓,又让我们从中领悟到了许多精神上的启示。

首先,“精卫填海”的故事告诉我们,一个人永远不能放弃追求自己梦想的信念,就算时刻面对困难和挫折,也要坚持不懈地进攻。

正是因为精卫的坚定,才有了他为填海而苦心孜孜的事迹。

其次,“精卫填海”的故事还告诉我们,团结合作的力量是强大的。

精卫孤身一人,要想填平那海底深深的大海,是不可能完成的,但是,每当它遇到困难,总会有萤火虫、小麻雀、蚵贝云等伙伴为他提供助力,正是因为他们的团结合作,才让这项事业顺利完成。

最后,“精卫填海”的故事还教育我们,一个人的价值不在于它的生命可有可无,而在于他的行为和事迹。

精卫小鸟,在渺小的身躯而塞满大胆的心思,勇敢地追求自己的梦想,就是对于生命最大的珍视和敬畏。

总之,《山海经》中的“精卫填海”故事,是一部充满着智慧与感动的佳品。

它无论是在古代还是在现代,无论是在海岸线沿线热闹繁荣的城市还是偏远的小乡村,都广受人们推崇和喜爱,成为了中华民族传统文化中不可或缺的一部分。

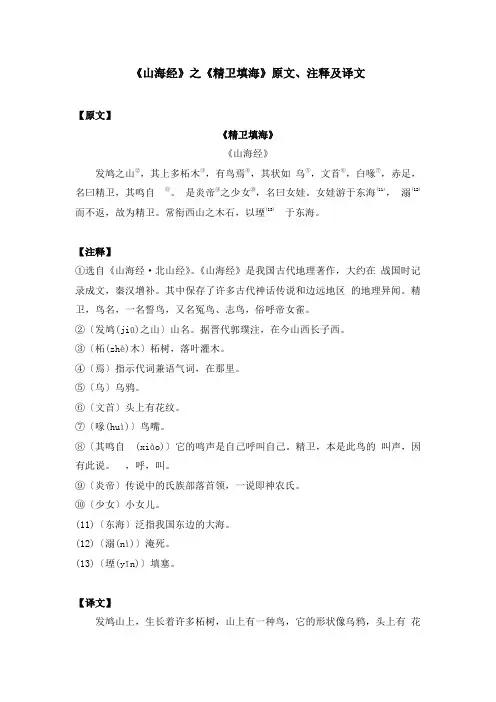

《山海经》之《精卫填海》原文、注释及译文【原文】《精卫填海》《山海经》发鸠之山②,其上多柘木③,有鸟焉④,其状如乌⑤,文首⑥,白喙⑦,赤足,名曰精卫,其鸣自⑧。

是炎帝⑨之少女⑩,名曰女娃。

女娃游于东海(11),溺(12)而不返,故为精卫。

常衔西山之木石,以堙(13)于东海。

【注释】①选自《山海经·北山经》。

《山海经》是我国古代地理著作,大约在战国时记录成文,秦汉增补。

其中保存了许多古代神话传说和边远地区的地理异闻。

精卫,鸟名,一名誓鸟,又名冤鸟、志鸟,俗呼帝女雀。

②〔发鸠(jiū)之山〕山名。

据晋代郭璞注,在今山西长子西。

③〔柘(zhè)木〕柘树,落叶灌木。

④〔焉〕指示代词兼语气词,在那里。

⑤〔乌〕乌鸦。

⑥〔文首〕头上有花纹。

⑦〔喙(huì)〕鸟嘴。

⑧〔其鸣自(xiào)〕它的鸣声是自己呼叫自己。

精卫,本是此鸟的叫声,因有此说。

,呼,叫。

⑨〔炎帝〕传说中的氏族部落首领,一说即神农氏。

⑩〔少女〕小女儿。

(11)〔东海〕泛指我国东边的大海。

(12)〔溺(nì)〕淹死。

(13)〔堙(yīn)〕填塞。

【译文】发鸠山上,生长着许多柘树,山上有一种鸟,它的形状像乌鸦,头上有花纹,白嘴,红色的脚,这种鸟的名字叫精卫。

它的叫声像自己呼叫自己。

它是炎帝的小女儿,名字叫女娃。

女娃到东海里游泳,淹死在海中没能回去,所以变成了精卫鸟。

它经常衔着西山上的树枝石头,拿来填东海。

小学四年级语文上册(部编版) 第四单元第13 课《精卫填海》重点知识归纳一、引言小学四年级的同学们,在我们的语文教材上册部编版中,《精卫填海》这篇课文充满了神秘与魅力。

为了更好地学习和复习,现在我们来对其进行重点知识归纳,方便大家随时查阅电子课本,作为复习资料使用。

二、课文基础信息1.写作背景:出自《山海经》,是中国古代神话传说在长期的历史发展过程中逐渐形成的。

2.主题:通过精卫填海的故事,表现了古代劳动人民不畏艰难、坚韧不拔的精神和不达目的誓不罢休的决心。

3.文学体裁:文言文神话故事。

4.作者信息:《山海经》的作者不详,一般认为是先秦时期的多人创作。

5.主要内容:炎帝的小女儿女娃在东海游玩,不幸溺水身亡,死后化为精卫鸟。

精卫常常衔着西山的树枝和石子,用来填塞东海。

6.中心思想:赞扬了精卫坚韧不拔的毅力和不屈不挠的精神,同时也反映了古代人民对自然的抗争和对美好生活的向往。

三、重点字词1.生字读音、写法和词义:●帝(dì):古代指帝王。

写法:上下结构,上面是“立”,下面是“巾”。

词义:指炎帝。

●曰(yuē):说。

写法:独体字。

●溺(nì):淹没。

写法:左右结构,左边是“氵”,右边是“弱”。

●返(fǎn):回,归。

写法:半包围结构,“辶” 包围着“反”。

2.多音字:●少:shǎo(多少)、shào(少年)。

3.近义词:●溺—淹、衔—叼。

4.反义词:●出—入、生—死。

四、修辞手法文中无明显的比喻、拟人、排比、夸张等修辞手法。

五、经典语句和段落分析1.“女娃游于东海,溺而不返,故为精卫。

”●写作手法:简洁明了的叙述。

●表达效果:直接交代了故事的起因,让读者快速了解精卫的由来。

2.“常衔西山之木石,以堙于东海。

”●写作手法:动作描写。

●表达效果:生动地表现了精卫填海的坚定决心和不懈努力。

六、总结《精卫填海》是一篇简短而富有深意的文言文神话故事。

在学习过程中,我们要掌握重点字词,理解故事的主要内容和中心思想。

精卫填海的故事出自于哪本书中精卫填海是一则著名的老故事,讲述了一只小鸟精卫在填海造陆的过程中的艰辛历程和不屈精神。

这个故事出自于中国古代神话传说中的《山海经》,是中国传统文化和文学中的经典之一。

《山海经》是中国现存最早的一部地理志书,约成书于西汉时期,主要记载了中国古代各地方的山川地理、民族风俗、神话传说等内容。

该书以地理为主,其中融合了中国多元的文化传承,成为中国文化传承和民族认同的重要象征。

精卫填海作为《山海经》中的一个神话传说,讲述了一只叫精卫的小鸟,因为它父亲被大禹治理洪水时治死了,于是便下定决心要填海造陆,以报父亲之仇。

然而精卫的身体微小娇羸,填海造陆可谓万分艰难。

精卫克服重重难关,踏平千山万水,最终成功让许多山坡陡峭的海山沉于海底,使海深不如前,并最终成功地举重若轻地用愈加坚实有力的体格驰骋于天空之上。

精卫填海的故事透过善良勇敢的精卫,向人们传递了不屈不挠、励志向上的生命信仰,体现了中国人民在长期抗战和建设发展中的精神追求和心灵领悟。

故事情节不仅含义深远,而且其简明扼要的叙述方式,使得这个神话传说成为中国文化中蕴含的珍贵的文化资源。

精卫填海这个故事有多个版本,流传广泛,许多文学作品中均有其身影。

其中最著名的就是明代文学家冯梦龙所作的《古今谈》。

该书是自由开放的文化思维的代表作品,在其中,冯梦龙不仅欣赏精卫填海这个故事所蕴含的博大精深的文化内涵,更是不遗余力地将这个故事建构为自己独特的文学世界,刻画出人物形象,丰富情节内容,深化了故事的文化内涵。

《山海经》中有许多具有神秘色彩的传说,其中《精卫填海》的故事广为流传载书。

精卫这个小小的鸟,但他的灵魂在中国文化中得到了褒扬。

他的故事中传递了中国人民在长期历史进程中的顽强不屈和自我拼搏的进取精神。

这个故事既是中国文化中蕴含的珍贵文化资源,也是对人们励志向前的一种启示。

山海经成语10个

【实用版】

目录

1.概述《山海经》及其在中国文化中的地位

2.介绍《山海经》中常见的成语及其含义

3.分析《山海经》成语在现代汉语中的应用和价值

4.总结《山海经》成语的重要性

正文

《山海经》是中国古代一部地理志怪书,记载了丰富的地理、历史、神话、民族、动植物等方面的知识,堪称古代中国文化的百科全书。

它对后世的影响深远,许多成语和典故都源自这部著作。

今天我们就来盘点一下《山海经》中的 10 个成语。

1.精卫填海:出自《山海经·北山经》,形容不怕困难,勇往直前的精神。

2.夸父追日:出自《山海经·海外西经》,形容人有大志,敢于追求和挑战。

3.愚公移山:出自《山海经·海内北经》,形容坚持不懈,敢于面对困难的精神。

4.塞翁失马:出自《山海经·海内南经》,形容世事难料,好坏难以预料。

5.沧海桑田:出自《山海经·海内东经》,形容世事变化巨大。

6.狐假虎威:出自《山海经·海外东经》,形容依仗他人势力欺压人的行为。

7.孟母三迁:出自《山海经·海内北经》,形容母爱伟大,为了子女

教育不惜付出。

8.精诚所至,金石为开:出自《山海经·海内南经》,形容真诚之心可以感动一切。

9.大禹治水:出自《山海经·海内北经》,形容英勇奋斗,治水有功。

10.鸟尽弓藏:出自《山海经·海外西经》,形容功成身退,免遭祸端。

以上这些成语都源自《山海经》,它们在现代汉语中仍然具有广泛的应用和价值,不仅丰富了我们的语言表达,同时也传承了古代中国的优秀文化传统。

四年级《精卫填海》知识点梳理四年级《精卫填海》原文精卫填海①《山海经》炎帝②之少女③,名曰女娃。

女娃游于东海④,溺⑤而不返,故⑥为精卫,常衔西山之木石,以堙⑦于东海。

注释1选自《山海经·北山经》,上海古籍出版社1999年版。

精卫:神话中鸟的名字。

形状像乌鸦,头上有花纹,白色的嘴,红色的脚,传说是炎帝小女儿溺水身亡后的化身。

2炎帝:传说中上古时期的部落领袖。

3少(shào)女:小女儿。

4东海:浙江省东面的海。

5溺(nì):溺水,被淹死。

6故:因此。

7堙(yan第一声):填塞。

四年级《精卫填海》知识点释词:炎帝:是中国上古时期姜姓部落的领袖尊称,号神农氏。

少女:其实跟现代的意思很相近,现代延伸为青年女孩,这里指小女儿。

溺:吞没在水里丧命,溺水而亡。

(小朋友不要随意玩水哦)衔:用嘴叼。

堙[yīn]:填塞。

精卫:古代神话中的鸟名。

精卫衔来木石,决心填平大海。

旧时比喻仇恨极深,立志报复。

后比喻意志坚决,不畏困难。

背诵技法:前一句:“炎帝之少女,名曰女娃。

”先说她的出身,再说她的名字。

后一句:“(1)女娃游于东海,(2)溺而不返,(3)故为精卫,(4)常衔西山之木石,(5)以堙于东海。

”一共五个小句子。

前三个是一层意思,说“精卫”这个别名的由来。

“精卫”这个别名的意思可能是指她的精神和灵魂还要保卫人们的生活平安吧。

后两个又是层意思,说她勤奋地衔来西山的树枝和石块,飞到遥远的东方去填淹死她的大海。

从西山到东海,不远千里万里,说明精卫鸟不怕艰辛,顽强努力,为后人做好事。

讲解课文:这是一篇叙事古文,描绘的是炎帝的小女孩因为溺水而亡,为了防止更多的人受到伤害,她死后化身为精卫鸟,从西山上衔来石子和树枝要把东海填平。

女娃死后不甘心,魂魄化成了一只小鸟儿,说无情的浪涛把我淹死在这大海里,也许还有其他的年轻的生命会被夺去,所以发誓要把大海填平,所以就有了“常衔西山之木石以堙于东海”。

一腔仇恨千年不消,万年灭,那么此鸟永无欢乐之时,永驻痛苦之中,是谓可悲;力量有限,大海难平,仇恨难雪,是谓可怜;虽那么难雪,矢志不渝,无怨无悔,是谓可敬。

第一单元经典驿站

第三课《山海经》

1、精卫填海

教学目标:

1.知识与能力:

(1)认读15个生字,正确书写9个生字。

(2)正确、流利、有感情地朗读课文。

2.过程与方法:

(1)鼓励学生合作学习,教师以合作伙伴的身份,参与学习过程,指导学生通过讨论、交流,学习知识,培养能力;

(2)学习过程以读为主,以读代讲,让学生在读中感知知识,积累语言。

3.情感、态度、价值观:

(1)培养学生团结合作、互相帮助的精神;

(2)使学生从感情上感觉到自己在成长,知识能力也在增长,逐渐懂事,在各方面有所进步。

第一课时

教学任务:

(1)认识15个生字,正确书写9个生字。

(2)正确、流利、有感情地朗读课文。

(3)培养学生自主识字、自主学习的能力和团结合作的精神。

教学过程:

一、兴趣导入

教师活动:你们听过中国古代神话故事吗?下面就请你们听一个《精卫填海》的故事吧。

放课文录音。

简单介绍炎帝是远古时候的帝王,被视为中华民族的祖先,所以称中华民族为“炎黄子孙”。

学生活动:边听边记住故事的大致内容。

预设目标:激发学生的学习兴趣。

二、小老师带读

教师活动:谁愿意当小老师带着大家读课文。

学生活动:积极举手的同学带着大家读课文,读后学生给与评价。

预设目标:听读识字。

给能力强的学生一些机会。

练习学生之间的互相评价,学会认真听别人读。

三、初读课文

教师活动:你们想读吗?边读边把不认识的字圈起来。

学生活动:自由读课文,圈出不认识的字。

预设目标:培养学生善于发现问题的能力。

四、认读生字

教师活动:

1.提出自学要求:用你喜欢的方法自学这课的生字。

2.检查生字。

用什么方法能记住这些生字呢?(在全班进行简单的检测,学生都认识的字就不必讲解了。

)

3.巩固练习:生字游戏。

学生活动:

1.自学生字。

(可以问别人、查字典、查书后的查字表等。

)

2.小组合作,互相交流字音字形。

可以给生字组词。

3.学生当小老师,讲解难字。

4.当小老师带着大家做游戏。

预设目标:培养学生自主学习和合作解决问题的能力。

五、指导书写

教师活动:出示带“田”字格的生字,指导学生观察。

指导示范,巡视指导书写。

学生活动:先让学生观察每个字的特点,再找出关键笔画的位置,说说书写要领。

预设目标:能认真踏实写字。

六、巩固练习

教师活动:捉迷藏

具体做法如下:将学生本节课中要求认的字重新放入另一篇文章中,给学生一定的时间去试读,找出藏在其中的字宝宝,然后试着读出这篇文章,并初步了

解文章的意思。

学生活动:找出藏在其中的字宝宝,然后试着读出这篇文章,并初步了解文章的意思。

预设目标:这种游戏适合于检验学生识字的迁移能力。

源于学生的生活,从学生喜欢的活动入手,把藏在文章中的字宝宝找出来,从而完成了生字的迁移。

七、作业

写生字词熟读课文。