第八章.胶体(药学)新

- 格式:ppt

- 大小:291.50 KB

- 文档页数:8

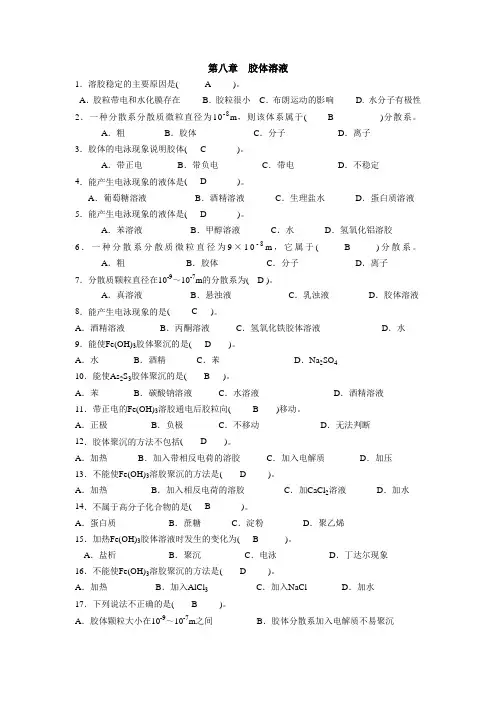

第八章胶体溶液1.溶胶稳定的主要原因是( A )。

A.胶粒带电和水化膜存在B.胶粒很小C.布朗运动的影响 D. 水分子有极性2.一种分散系分散质微粒直径为10-8m,则该体系属于( B )分散系。

A.粗B.胶体C.分子D.离子3.胶体的电泳现象说明胶体( C )。

A.带正电B.带负电C.带电D.不稳定4.能产生电泳现象的液体是( D )。

A.葡萄糖溶液B.酒精溶液C.生理盐水D.蛋白质溶液5.能产生电泳现象的液体是( D )。

A.苯溶液B.甲醇溶液C.水D.氢氧化铝溶胶6.一种分散系分散质微粒直径为9×10-8m,它属于(B)分散系。

A.粗B.胶体C.分子D.离子7.分散质颗粒直径在10-9~10-7m的分散系为( D )。

A.真溶液B.悬浊液C.乳浊液D.胶体溶液8.能产生电泳现象的是( C )。

A.酒精溶液B.丙酮溶液C.氢氧化铁胶体溶液D.水9.能使Fe(OH)3胶体聚沉的是( D )。

A.水B.酒精C.苯D.Na2SO410.能使As2S3胶体聚沉的是( B )。

A.苯B.碳酸钠溶液C.水溶液D.酒精溶液11.带正电的Fe(OH)3溶胶通电后胶粒向( B )移动。

A.正极B.负极C.不移动D.无法判断12.胶体聚沉的方法不包括( D )。

A.加热B.加入带相反电荷的溶胶C.加入电解质D.加压13.不能使Fe(OH)3溶胶聚沉的方法是( D )。

A.加热B.加入相反电荷的溶胶C.加CaCl2溶液D.加水14.不属于高分子化合物的是( B )。

A.蛋白质B.蔗糖C.淀粉D.聚乙烯15.加热Fe(OH)3胶体溶液时发生的变化为( B )。

A.盐析B.聚沉C.电泳D.丁达尔现象16.不能使Fe(OH)3溶胶聚沉的方法是( D )。

A.加热B.加入AlCl3C.加入NaCl D.加水17.下列说法不正确的是( B )。

A.胶体颗粒大小在10-9~10-7m之间B.胶体分散系加入电解质不易聚沉C.胶体分散系是不均一,透明,相对稳定的D.胶体分散系有电泳现象18.胶体产生电泳现象的原因是( D )。

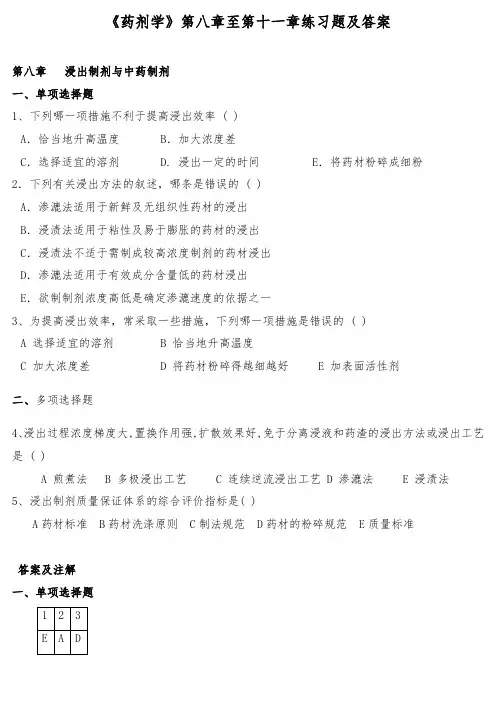

《药剂学》第八章至第十一章练习题及答案第八章浸出制剂与中药制剂一、单项选择题1、下列哪一项措施不利于提高浸出效率 ( )A.恰当地升高温度 B.加大浓度差C.选择适宜的溶剂 D. 浸出一定的时间 E.将药材粉碎成细粉2.下列有关浸出方法的叙述,哪条是错误的 ( )A.渗漉法适用于新鲜及无组织性药材的浸出B.浸渍法适用于粘性及易于膨胀的药材的浸出C.浸渍法不适于需制成较高浓度制剂的药材浸出D.渗漉法适用于有效成分含量低的药材浸出E.欲制制剂浓度高低是确定渗漉速度的依据之一3、为提高浸出效率,常采取一些措施,下列哪一项措施是错误的 ( )A 选择适宜的溶剂B 恰当地升高温度C 加大浓度差D 将药材粉碎得越细越好E 加表面活性剂二、多项选择题4、浸出过程浓度梯度大,置换作用强,扩散效果好,免于分离浸液和药渣的浸出方法或浸出工艺是 ( )A 煎煮法B 多极浸出工艺C 连续逆流浸出工艺D 渗漉法E 浸渍法5、浸出制剂质量保证体系的综合评价指标是( )A药材标准 B药材洗涤原则 C制法规范 D药材的粉碎规范 E质量标准答案及注解一、单项选择题二、多项选择题第九章药物溶液的形成理论一、单项选择题1.下列关于介电常数的描述正确的是( )A. 溶剂介电常数越大,极性越大;B. 溶剂介电常数越大,极性越小;C.溶剂介电常数对其极性无影响;D. 溶剂介电常数对药物的溶解无影响。

2.助溶剂与药物形成( )而使难溶性药物的溶解度增加。

A.水溶性络合物、复盐或缔合物;B. 胶束;C. 可溶性凝胶;D. 微乳3.下列方法中不是溶液表面张力测定方法的为( )A.最大气泡法;B. 吊片法;C. 滴重法;D. 冰点降低法4. 下列哪种方法不能增加药物溶解度( )A加入助溶剂B加入非离子型表面活性剂C制成盐类D应用潜溶剂E加入助悬剂5.增加药物溶解度的方法不包括( )A.制成可溶性盐B.加入助溶剂C.加入增溶剂D.升高温度E.使用混合溶剂6.关于药物溶解度的叙述正确的是( )A.药物的极性与溶剂的极性相似者相溶B.极性药物与极性溶剂之间可形成诱导偶极-永久偶极作用而溶解C.多晶型的药物,稳定型的较亚稳定型和不稳定型的溶解度大D.处于微粉状态的药物,其溶解度随粒度的降低而减小E.在溶液中相同离子共存时,药物的溶解度会增加三、多项选择题1. 有关增加药物溶解度方法的叙述中,错误的是( )A同系物药物分子量越大,增溶量越大B助溶机制包括形成有机分子复合物C同系物增溶剂碳链越长,增溶量越小D有些增溶剂可防止药物水解E增溶剂加入顺序可影响增溶量2.增加药物溶解速度的方法有( )A.升高温度B.增加药物的粒度C.不断搅拌D.加入增溶剂E.引入亲水基团3.影响溶解度的因素有( )A.药物的极性B.溶剂的性质C.药物的晶型D.微粒的大小E.压力的大小三、名词解释1.溶解度2.溶出速度3.渗透压答案及注解一、单项选择题1.溶解度(solubility):系指在一定温度(所体在一定压力)下,在一定量溶剂中达饱和溶液时溶解的最大药量,是反映药物溶解性的重要指标。

第八章液体制剂习题选择题【A型题】1.增加药物溶解度的方法不包括A.制成可溶性盐 B.加入助溶剂 C.加入增溶剂D.升高温度 E.使用潜溶剂2.乳剂的附加剂不包括A.乳化剂 B.抗氧剂 C.增溶剂 D.防腐剂E.辅助乳化剂3.混悬剂的附加剂不包括A.增溶剂 B.助悬剂 C.润湿剂 D.絮凝剂E.反絮凝剂4.下列表面活性剂中有起昙现象的是A.肥皂类 B.硫酸酯盐型 C.磺酸化物 D.聚山梨酯类E.阳离子型5.高分子溶液稳定的主要原因是A.高分子化合物含有大量的亲水基与水形成牢固的水化膜B.有较高的黏调性 C.有较高的渗透压 D.有网状结构E.分子结构中含有非极性基团6.对高分子溶液性质的叙述,不正确的是A.有陈化现象 B.有电泳现象 C.有双分子层结构D.有絮凝现象 E.稳定性较高7.混悬剂中结晶增长的主要原因是A.药物密度较大 B.粒度不均匀 C.ζ电位降低D.分散介质密度过大 E.分散介质黏度过大8.W/O型的乳化剂是A.聚山梨酯(吐温)类 B.聚氧乙烯脂肪酸酯(卖泽)类C.聚氧乙烯脂肪醇醚(苄泽)类 D.脂肪酸山梨坦类(司盘类)E.聚氧乙烯—聚氧丙烯共聚物9.对表面活性剂的叙述,正确的是A.非离子型的毒性大于离子型B.HLB值越小,亲水性越强C.作乳化剂使用时,浓度应大于CMCD.作O/W型乳化剂使用,HLB值应大于8E.表面活性剂中吐温类杀菌作用最强10.对表面活性剂的叙述,正确的是A.吐温类溶血作用最小B.两性离子表面活性剂在碱性溶液中呈阴离子表面活性剂性质,杀菌力强C.用于作消毒杀菌使用的是阴离子型表面活性剂D.表面活性剂不能混合使用E.非离子型对皮肤和黏膜的刺激性为最大11.等量的司盘-80(HLB 4.3)与吐温-80(HLB 15.0)混合后的HLB值是A.7.5 B.6.42 C.8.56 D.9.65 E.10.65 12.表面活性剂性质不包括A.亲水亲油平衡值 B.昙点 C.临界胶团浓度D.适宜的黏稠度 E.毒性13.根据Stokes定律,与微粒沉降速度呈正比的是A.微粒的半径 B.微粒的直径 C.分散介质的黏度D.微粒半径的平方 E.分散介质的密度14.乳剂放置后出现分散相粒子上浮或下沉的现象,这种现象是乳剂的A.分层 B.絮凝 C.转相 D.破裂 E.酸败15.乳剂的类型主要取决于A.乳化剂的HLB值 B.乳化剂的量C.乳化剂的HLB值和两相的数量比D.制备工艺 E.分散介质的黏度16.制备混悬液时为增加体系的黏度,加入的亲水高分子材料称为A.助悬剂 B.润湿剂 C.增溶剂 D.絮凝剂 E.乳化剂17.制备复方碘口服液时,加入碘化钾的目的是A.成盐 B.减少刺激 C.助滤 D.增溶 E.助溶18.正确论述混悬型药剂的是A.混悬型液体药剂是指大小在1~1000nm范围的分散相质点分散于分散介质中B.混悬型液体药剂也包括干混悬剂C.混悬液型液体药剂属于动力学不稳定体系,热力学稳定体系D.混悬液型液体剂属于动力学稳定体系,热力学稳定体系E.稳定性只与分散介质黏度有关19.下列表面活性剂哪个有起昙现象A.司盘-20 B.磷脂酰胆碱(卵磷脂) C.洁尔灭D.普朗尼F-68 E.吐温-8020.错误论述表面活性剂的是A.表面活性剂有起昙现象 B.可用于杀菌和防腐C.有疏水基团和亲水基团 D.磷脂酰胆碱(卵磷脂)为非离子型表面活性剂E.表面活性可以作为起泡剂和消泡剂21.炉甘石洗剂中所用的助悬剂为A.琼脂 B.阿拉伯胶 C.硅皂土 D.羧甲基纤维素钠E.甲基纤维素22.对于含有聚山梨酯的药物,其防腐能力不会受到破坏的是A.尼泊金乙酯 B.对羟基苯甲酸酯 C.山梨酸 D.山梨酸钾E.苯甲酸钠23.薄荷水属于A.合剂 B.混悬剂 C.微粒体系 D.真溶液E.胶浆剂24.下列液体制剂中,分散相质点最大的是A.真溶液型液体制剂 B.高分子溶液 C.溶胶制剂D.乳浊液型液体制剂 E.混悬型液体制剂25.下列措施中,对增加混悬液的动力学稳定性不起作用的是A.减小微粒半径 B.增大微粒半径C.减小微粒与分散介质的密度差 D.增大分散介质的密度E.增大分散介质的黏度26.适宜制备O/W型乳剂的乳化剂,HLB值一般在A.3~6 B.8~12 C.8~16 D.10~12 E.10~16 27.下列属于阳离子表面活性剂的是A.溴苄烷铵(新洁尔灭) B.卵磷酯C.脱水山梨醇脂肪酸酯类 D.聚氧乙烯脱水山梨醇脂肪酸酯类E.硬脂醇硫酸钠(十八烷基硫酸钠)28.下列有关增加药物溶解度方法的叙述,不正确的是A.加入表面活性剂 B.加入助悬剂 C.使用潜溶剂D.加入助溶剂 E.制成盐类29.下列不宜制成混悬液的药物是A.治疗剂量大的药物 B.毒剧药和剂量小的药物C.在溶液中不稳定的药物 D.需发挥长效作用的药物E.难溶性药物30.分散相质点小于1nm的是A.真溶液 B.高分子溶液 C.溶胶 D.乳浊液E.混悬液31.芳香水剂属于A.真溶液 B.高分子溶液 C.溶胶 D.乳浊液E.混悬液32.下列属于阴离子表面活性剂的是A.溴化十六烷基三甲铵 B.豆磷酯C.聚山梨酯-80(吐温-80) D.三乙醇胺皂E.pluronic F-6833.乳剂中分散相液滴合并,与分散介质分层,振摇后不能恢复原来均匀分散的状态,这一现象称为A.分层 B.合并 C.转相 D.破裂 E.絮凝34.下列关于非离子型表面活性剂的叙述,正确的是A.仅限于口服制剂或外用制剂使用 B.有杀菌作用C.有防腐作用 D.所有品种均有起昙现象E.在水中不解离35.阴离子表面活性剂不具有的作用是A.防腐 B.乳化 C.增溶 D.去污 E.润湿36.下列乳化剂中不属于固体粉末型的是A.氢氧化铝 B.明胶 C.二氧化硅 D.硅藻土E.硬脂酸镁37.一般最稳定的乳浊液分散相浓度约为A.10% B.30% C.50% D.70% E.90%38.下列表面活性剂在水中具有起昙现象的是A.聚山梨酯-80 B.油酸山梨坦 C.pluronic F-68D.十二烷基硫酸钠 E.油酸三乙醇胺39.制备乳剂最适宜的乳化温度为A.30℃~50℃ B.40℃~60℃ C.50℃~70℃ D.60℃~80℃E.80℃~100℃40.毒性、刺激性最大的表面活性剂是A.吐温-80 B.司盘-80 C.卵磷脂D.溴化十六烷基三甲铵 E.十二烷基磺酸钠41.表面活性剂开始形成胶束时的溶液浓度称为A.昙点 B.起昙 C.助溶 D.增溶 E.临界胶束浓度42.欲制备稳定的乳剂,必须加入A.乳化剂 B.抗氧剂 C.着色剂 D.防腐剂E.助悬剂43.下列属于临界胶束浓度的缩写是A.WTO B.GMP C.CMC D.CMC-Na E.CM 44.乳剂受光、热、空气及微生物作用,使体系中油或乳化剂发生变质的现象称为A.分层 B.合并 C.转相 D.破裂 E.酸败45.用作增溶剂的表面活性剂的HLB值范围在A.3~8 B.7~9 C.8~16 D.13~16 E.15~18 46.制备乳剂中油相为植物油时,油、水、胶的比例为A.1∶2∶1 B.2∶2∶1 C.3∶2∶1 D.4∶2∶1E.5∶2∶147.制备乳剂中油相为挥发油时,油、水、胶的比例为A.1∶2∶1 B.2∶2∶1 C.3∶2∶1 D.4∶2∶1E.5∶2∶148.制备乳剂中油相为液状石蜡时,油、水、胶的比例为A.1∶2∶1 B.2∶2∶1 C.3∶2∶1 D.4∶2∶1E.5∶2∶149.下列有关溶胶的叙述,不正确的是A.由多分子聚集体作为分散相的高度分散体系B.体系存在强烈的布朗运动C.溶胶加入高分子化合物后稳定性与亲水胶相同D.有明显的“丁达尔效应”E.有界面动电现象50.2%硬脂酸铝的植物油溶液属于A.触变胶 B.干胶 C.凝胶 D.亲水胶体E.疏水胶体【B型题】[51~54]A.分散相小于1nm B.分散相在1~100nmC.分散相在0.1~100μm D.分散相在0.5~10μmE.分散相在1~100μm51.真溶液52.高分子溶液53.乳浊液54.混悬液[55~58]A.pluronic F-68 B.豆磷酯 C.新洁尔灭D.二辛基琥珀酸磺酸钠 E.苯甲酸类55.非离子型表面活性剂56.天然的两性离子表面活性剂57.阴离子型表面活性剂58.阳离子型表面活性剂[59~62]A.热溶法 B.溶解法 C.浸渍法 D.凝聚法 E.湿胶法59.乳剂的制备E60.混悬液的制备D61.溶胶的制备D62.溶液剂制备B[63~66]A.HLB值 B.CMC C.W/O型乳剂 D.O/W型乳浊液 E.HLBab 63.临界胶束浓度B64.亲水亲油平衡值A65.水包油型乳浊液D66.油包水型乳剂C[67~70]A.月桂醇硫酸钠 B.磺酸盐 C.溴苄烷铵 D.卵磷酯E.吐温-8067.是理想的静脉注射用乳化剂68.目前广泛用作的洗涤剂69.主要用于外用软膏的乳化70.主要用于杀菌与防腐[71~74]A.3~8 B.7~9 C.8~16 D.13~16 E.15~18 71.作W/O型乳化剂的表面活性剂的HLB值为72.作O/W型乳化剂的表面活性剂的HLB值为73.作润湿剂的表面活性剂的HLB值为74.作增溶剂的表面活性剂的HLB值为选择题【A型题】1.D 2.C 3.A 4.D 5.A 6.C 7.B 8.D 9.D 10.A 11.D 12.D 13.D 14.A 15.C 16.A 17.E 18.B 19.E 20.D 21.D 22.E 23.D 24.E 25.E 26.C 27.A 28.B 29.B 30.A 31.A 32.D 33.D 34.E 35.A 36.B 37.C 38.A 39.C 40.D 41.E 42.A 43.C 44.E 45.E 46.D 47.B 48.C 49.C 50.A【B型题】51.A 52.B 53.C 54.D 55.A 56.B 57.D 58.C 59.E 60.D 61.D 62.B 63.B 64.A 65.D 66.C 67.D 68.B 69.A 70.C 71.A 72.C 73.B 74.E。

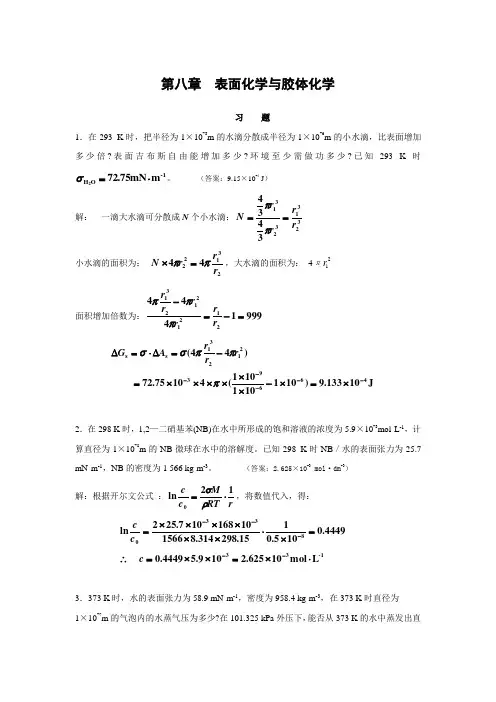

第八章 表面化学与胶体化学习 题1.在293 K 时,把半径为1×10-3m 的水滴分散成半径为1×10-6m 的小水滴,比表面增加多少倍?表面吉布斯自由能增加多少?环境至少需做功多少?已知293 K 时-1O H m mN 75.722⋅=σ。

(答案:9.15×10-4J )解: 一滴大水滴可分散成N 个小水滴:323132313434r r r r N ==ππ小水滴的面积为: 2312244r r r N ππ=⨯,大水滴的面积为: 4π21r面积增加倍数为:9991444212121231=-=-r r r r r r πππ J 10133.9)101101101(41075.72)44(4669321231s s -----⨯=⨯-⨯⨯⨯⨯⨯⨯=-=∆⋅=∆πππσσr r r A G2.在298 K 时,1,2—二硝基苯(NB)在水中所形成的饱和溶液的浓度为5.9×10-3mol·L -1,计算直径为1×10-8m 的NB 微球在水中的溶解度。

已知298 K 时NB /水的表面张力为25.7 mN·m -1,NB 的密度为1 566 kg·m -3。

(答案:2.625×10-3 mol ·dm -3)解:根据开尔文公式 :rRT M c c 12ln0⋅=ρσ,将数值代入,得: -1338330L mol 10625.2109.54449.04449.0105.0115.298314.8156610168107.252ln ⋅⨯=⨯⨯=∴=⨯⋅⨯⨯⨯⨯⨯⨯=-----c c c3.373 K 时,水的表面张力为58.9 mN·m -1,密度为958.4 kg·m -3,在373 K 时直径为 1×10-7m 的气泡内的水蒸气压为多少?在101.325 kPa 外压下,能否从373 K 的水中蒸发出直径为1×10-7m 的气泡? (答案:99.89kPa )解:气泡为凹面,且r = 0.5×10-7mkPa89.999858.0325.101)01427.0exp(01427.0105.01373314.84.9581018109.58212ln 0r 7330r =⨯=-⋅=∴-=⎪⎭⎫⎝⎛⨯-⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯=⋅=---p p r RT M p p ρσ 因p r < p 外,故不能蒸发出直径为1×10-7m 的气泡。

《物理化学》课程教学大纲(供高职药学、中药类专业使用)一、前言物理化学是药学、中药类的专业基础课。

本课程是在学生已经学过高等数学、物理学、无机化学、分析化学和有机化学的基础上,进一步系统地阐明化学变化的基本规律。

要求学生系统地掌握物理化学的基本原理、基本方法与基本技能,通过各个教学环节培养学生独立思考、独立分析和创新的能力,使之具有一定的分析和解决药学方面实际问题的能力,从而为进一步学好专业课程及今后从事药学、药物制剂工作和科学研究,奠定良好的化学理论基础。

物理化学内容非常丰富。

根据药学、药物制剂等专业的要求,本课程的任务是学习化学热力学、化学动力学、电化学、表面现象和胶体等基本内容。

本课程理论讲授共36学时,2学分。

物理化学实验在实验化学课程中进行。

理论教学主要通过课堂讲授,多媒体影视课件、习题课(或课堂讨论)、演算习题、自学及实验等教学形式,达到学习本课程的目的。

二、教学内容与要求绪论(一)教学目的与要求1、熟悉物理化学课程的研究对象、任务、内容及发展趋势。

2、了解物理化学在化学与药学中的地位和作用。

3、掌握物理化学的研究方法与学习方法。

(二)教学内容1、概述物理化学的研究对象和任务、内容和特点及发展趋势。

2、物理化学在化学与药学中的地位和作用(重点)。

3、物理化学的研究方法与学习方法(重点)。

(三)教学形式与方法采用课堂讲授、多媒体影视课件、讨论、自学等教学形式。

第一章热力学第一定律(一)教学目的与要求1、熟悉热力学的一些基本概念和可逆过程的意义及特点。

2、掌握热力学第一定律、内能和焓的概念。

掌握状态函数的定义和特性。

3、掌握热力学第一定律的常用计算Q、W、U∆和H∆的方法。

4、了解节流膨胀的概念和意义。

5、掌握应用生成焓及燃烧焓计算反应热的方法。

6.熟悉反应热与温度的关系。

(二)教学内容1、热力学概论,热力学研究的对象、内容,方法和特点。

2、热力学基本概念,体系与环境,体系的性质,状态与状态函数,过程与途径。

第八章液体制剂习题选择题【A型题】1.增加药物溶解度的方法不包括A.制成可溶性盐 B.加入助溶剂 C.加入增溶剂D.升高温度 E.使用潜溶剂2.乳剂的附加剂不包括A.乳化剂 B.抗氧剂 C.增溶剂 D.防腐剂E.辅助乳化剂3.混悬剂的附加剂不包括A.增溶剂 B.助悬剂 C.润湿剂 D.絮凝剂E.反絮凝剂4.下列表面活性剂中有起昙现象的是A.肥皂类 B.硫酸酯盐型 C.磺酸化物 D.聚山梨酯类E.阳离子型5.高分子溶液稳定的主要原因是A.高分子化合物含有大量的亲水基与水形成牢固的水化膜B.有较高的黏调性 C.有较高的渗透压 D.有网状结构E.分子结构中含有非极性基团6.对高分子溶液性质的叙述,不正确的是A.有陈化现象 B.有电泳现象 C.有双分子层结构D.有絮凝现象 E.稳定性较高7.混悬剂中结晶增长的主要原因是A.药物密度较大 B.粒度不均匀 C.ζ电位降低D.分散介质密度过大 E.分散介质黏度过大8.W/O型的乳化剂是A.聚山梨酯(吐温)类 B.聚氧乙烯脂肪酸酯(卖泽)类C.聚氧乙烯脂肪醇醚(苄泽)类 D.脂肪酸山梨坦类(司盘类)E.聚氧乙烯—聚氧丙烯共聚物9.对表面活性剂的叙述,正确的是A.非离子型的毒性大于离子型B.HLB值越小,亲水性越强C.作乳化剂使用时,浓度应大于CMCD.作O/W型乳化剂使用,HLB值应大于8E.表面活性剂中吐温类杀菌作用最强10.对表面活性剂的叙述,正确的是A.吐温类溶血作用最小B.两性离子表面活性剂在碱性溶液中呈阴离子表面活性剂性质,杀菌力强C.用于作消毒杀菌使用的是阴离子型表面活性剂D.表面活性剂不能混合使用E.非离子型对皮肤和黏膜的刺激性为最大11.等量的司盘-80(HLB 4.3)与吐温-80(HLB 15.0)混合后的HLB值是A.7.5 B.6.42 C.8.56 D.9.65 E.10.65 12.表面活性剂性质不包括A.亲水亲油平衡值 B.昙点 C.临界胶团浓度D.适宜的黏稠度 E.毒性13.根据Stokes定律,与微粒沉降速度呈正比的是A.微粒的半径 B.微粒的直径 C.分散介质的黏度D.微粒半径的平方 E.分散介质的密度14.乳剂放置后出现分散相粒子上浮或下沉的现象,这种现象是乳剂的A.分层 B.絮凝 C.转相 D.破裂 E.酸败15.乳剂的类型主要取决于A.乳化剂的HLB值 B.乳化剂的量C.乳化剂的HLB值和两相的数量比D.制备工艺 E.分散介质的黏度16.制备混悬液时为增加体系的黏度,加入的亲水高分子材料称为A.助悬剂 B.润湿剂 C.增溶剂 D.絮凝剂 E.乳化剂17.制备复方碘口服液时,加入碘化钾的目的是A.成盐 B.减少刺激 C.助滤 D.增溶 E.助溶18.正确论述混悬型药剂的是A.混悬型液体药剂是指大小在1~1000nm范围的分散相质点分散于分散介质中B.混悬型液体药剂也包括干混悬剂C.混悬液型液体药剂属于动力学不稳定体系,热力学稳定体系D.混悬液型液体剂属于动力学稳定体系,热力学稳定体系E.稳定性只与分散介质黏度有关19.下列表面活性剂哪个有起昙现象A.司盘-20 B.磷脂酰胆碱(卵磷脂) C.洁尔灭D.普朗尼F-68 E.吐温-8020.错误论述表面活性剂的是A.表面活性剂有起昙现象 B.可用于杀菌和防腐C.有疏水基团和亲水基团 D.磷脂酰胆碱(卵磷脂)为非离子型表面活性剂E.表面活性可以作为起泡剂和消泡剂21.炉甘石洗剂中所用的助悬剂为A.琼脂 B.阿拉伯胶 C.硅皂土 D.羧甲基纤维素钠E.甲基纤维素22.对于含有聚山梨酯的药物,其防腐能力不会受到破坏的是A.尼泊金乙酯 B.对羟基苯甲酸酯 C.山梨酸 D.山梨酸钾E.苯甲酸钠23.薄荷水属于A.合剂 B.混悬剂 C.微粒体系 D.真溶液E.胶浆剂24.下列液体制剂中,分散相质点最大的是A.真溶液型液体制剂 B.高分子溶液 C.溶胶制剂D.乳浊液型液体制剂 E.混悬型液体制剂25.下列措施中,对增加混悬液的动力学稳定性不起作用的是A.减小微粒半径 B.增大微粒半径C.减小微粒与分散介质的密度差 D.增大分散介质的密度E.增大分散介质的黏度26.适宜制备O/W型乳剂的乳化剂,HLB值一般在A.3~6 B.8~12 C.8~16 D.10~12 E.10~16 27.下列属于阳离子表面活性剂的是A.溴苄烷铵(新洁尔灭) B.卵磷酯C.脱水山梨醇脂肪酸酯类 D.聚氧乙烯脱水山梨醇脂肪酸酯类E.硬脂醇硫酸钠(十八烷基硫酸钠)28.下列有关增加药物溶解度方法的叙述,不正确的是A.加入表面活性剂 B.加入助悬剂 C.使用潜溶剂D.加入助溶剂 E.制成盐类29.下列不宜制成混悬液的药物是A.治疗剂量大的药物 B.毒剧药和剂量小的药物C.在溶液中不稳定的药物 D.需发挥长效作用的药物E.难溶性药物30.分散相质点小于1nm的是A.真溶液 B.高分子溶液 C.溶胶 D.乳浊液E.混悬液31.芳香水剂属于A.真溶液 B.高分子溶液 C.溶胶 D.乳浊液E.混悬液32.下列属于阴离子表面活性剂的是A.溴化十六烷基三甲铵 B.豆磷酯C.聚山梨酯-80(吐温-80) D.三乙醇胺皂E.pluronic F-6833.乳剂中分散相液滴合并,与分散介质分层,振摇后不能恢复原来均匀分散的状态,这一现象称为A.分层 B.合并 C.转相 D.破裂 E.絮凝34.下列关于非离子型表面活性剂的叙述,正确的是A.仅限于口服制剂或外用制剂使用 B.有杀菌作用C.有防腐作用 D.所有品种均有起昙现象E.在水中不解离35.阴离子表面活性剂不具有的作用是A.防腐 B.乳化 C.增溶 D.去污 E.润湿36.下列乳化剂中不属于固体粉末型的是A.氢氧化铝 B.明胶 C.二氧化硅 D.硅藻土E.硬脂酸镁37.一般最稳定的乳浊液分散相浓度约为A.10% B.30% C.50% D.70% E.90%38.下列表面活性剂在水中具有起昙现象的是A.聚山梨酯-80 B.油酸山梨坦 C.pluronic F-68D.十二烷基硫酸钠 E.油酸三乙醇胺39.制备乳剂最适宜的乳化温度为A.30℃~50℃ B.40℃~60℃ C.50℃~70℃ D.60℃~80℃E.80℃~100℃40.毒性、刺激性最大的表面活性剂是A.吐温-80 B.司盘-80 C.卵磷脂D.溴化十六烷基三甲铵 E.十二烷基磺酸钠41.表面活性剂开始形成胶束时的溶液浓度称为A.昙点 B.起昙 C.助溶 D.增溶 E.临界胶束浓度42.欲制备稳定的乳剂,必须加入A.乳化剂 B.抗氧剂 C.着色剂 D.防腐剂E.助悬剂43.下列属于临界胶束浓度的缩写是A.WTO B.GMP C.CMC D.CMC-Na E.CM 44.乳剂受光、热、空气及微生物作用,使体系中油或乳化剂发生变质的现象称为A.分层 B.合并 C.转相 D.破裂 E.酸败45.用作增溶剂的表面活性剂的HLB值范围在A.3~8 B.7~9 C.8~16 D.13~16 E.15~18 46.制备乳剂中油相为植物油时,油、水、胶的比例为A.1∶2∶1 B.2∶2∶1 C.3∶2∶1 D.4∶2∶1E.5∶2∶147.制备乳剂中油相为挥发油时,油、水、胶的比例为A.1∶2∶1 B.2∶2∶1 C.3∶2∶1 D.4∶2∶1E.5∶2∶148.制备乳剂中油相为液状石蜡时,油、水、胶的比例为A.1∶2∶1 B.2∶2∶1 C.3∶2∶1 D.4∶2∶1E.5∶2∶149.下列有关溶胶的叙述,不正确的是A.由多分子聚集体作为分散相的高度分散体系B.体系存在强烈的布朗运动C.溶胶加入高分子化合物后稳定性与亲水胶相同D.有明显的“丁达尔效应”E.有界面动电现象50.2%硬脂酸铝的植物油溶液属于A.触变胶 B.干胶 C.凝胶 D.亲水胶体E.疏水胶体【B型题】[51~54]A.分散相小于1nm B.分散相在1~100nmC.分散相在0.1~100μm D.分散相在0.5~10μmE.分散相在1~100μm51.真溶液52.高分子溶液53.乳浊液54.混悬液[55~58]A.pluronic F-68 B.豆磷酯 C.新洁尔灭D.二辛基琥珀酸磺酸钠 E.苯甲酸类55.非离子型表面活性剂56.天然的两性离子表面活性剂57.阴离子型表面活性剂58.阳离子型表面活性剂[59~62]A.热溶法 B.溶解法 C.浸渍法 D.凝聚法 E.湿胶法59.乳剂的制备E60.混悬液的制备D61.溶胶的制备D62.溶液剂制备B[63~66]A.HLB值 B.CMC C.W/O型乳剂 D.O/W型乳浊液 E.HLBab 63.临界胶束浓度B64.亲水亲油平衡值A65.水包油型乳浊液D66.油包水型乳剂C[67~70]A.月桂醇硫酸钠 B.磺酸盐 C.溴苄烷铵 D.卵磷酯E.吐温-8067.是理想的静脉注射用乳化剂68.目前广泛用作的洗涤剂69.主要用于外用软膏的乳化70.主要用于杀菌与防腐[71~74]A.3~8 B.7~9 C.8~16 D.13~16 E.15~18 71.作W/O型乳化剂的表面活性剂的HLB值为72.作O/W型乳化剂的表面活性剂的HLB值为73.作润湿剂的表面活性剂的HLB值为74.作增溶剂的表面活性剂的HLB值为选择题【A型题】1.D 2.C 3.A 4.D 5.A 6.C 7.B 8.D 9.D 10.A 11.D 12.D 13.D 14.A 15.C 16.A 17.E 18.B 19.E 20.D 21.D 22.E 23.D 24.E 25.E 26.C 27.A 28.B 29.B 30.A 31.A 32.D 33.D 34.E 35.A 36.B 37.C 38.A 39.C 40.D 41.E 42.A 43.C 44.E 45.E 46.D 47.B 48.C 49.C 50.A【B型题】51.A 52.B 53.C 54.D 55.A 56.B 57.D 58.C 59.E 60.D 61.D 62.B 63.B 64.A 65.D 66.C 67.D 68.B 69.A 70.C 71.A 72.C 73.B 74.E。

《中药药剂学》第八章注射剂练习题及答案一、A型题1.下列增加中药注射液有效性、安全性和稳定性的方法中,错误的是A.调节pH B.调整渗透压 C.加抑菌剂 D.充氧气 E.加增溶剂2.任何药液,只要其冰点降至-0.52℃,即与血浆成为A.等张溶液 B.等渗溶液 C.高渗溶液 D.低张溶液 E.低渗溶液3.热原的致热活性中心是A.磷脂 B.蛋白质 C.多肽 D.多糖 E.脂多糖4.0.9%的氯化钠溶液为A.高渗高张溶液 B.低渗低张溶液 C.高渗等张溶液 D.等渗等张溶液 E.等渗低张溶液5.等体积的两种稀溶液中,若所含溶质的质点数相同,则两者A.电离常数相等 B.解离度相同 C.渗透压相同 D.导电性相同 E.pH值相等6.宜选作中药静脉注射液增溶剂的是A.普流罗尼F68 B.新洁尔灭 C.聚山梨酯80 D.司盘80 E.月桂醇硫酸钠7.下列有关除去热原方法的错误叙述为A.普通除菌滤器不能滤除热原 B.0.22 μm微孔滤膜不能除去热原 C.普通灭菌方法不能破坏热原活性 D.121℃,20分钟,热压灭菌能破坏热原活性 E.干热250℃,30分钟,能破坏热原活性8.下列增加主药溶解度的措施中,不起作用的是A.采用混合溶剂或非水溶剂 B.使药物生成可溶性盐 C.在药物分子结构上引入亲水基团D.加入增溶剂 E.将主药研成细粉9.有关热原含义的叙述中,错误的是A.热原是由微生物产生的能引起恒温动物体温升高的物质B.热原是细菌的代谢产物、尸体及内毒素混合物C.热原注入人体后可引起发冷、寒战、发热、恶心、呕吐、昏迷、虚脱等症状D.热原通常是磷脂多糖与蛋白质结合而成的复合物E.经121℃、30分钟热压灭菌后,既杀死全部细菌,又完全破坏热原10.下列有关注射剂叙述错误的是A.中药注射剂系指从药材中提取的有效物质为原料制成的注射剂B.可分为溶液型、无菌粉末、混悬型、乳浊型注射剂 C.中药注射剂药效迅速,作用可靠D.注射时疼痛小、安全 E.适用于不能口服给药的病人11.下列有关注射用水的叙述错误的是A.注射用水可作为配制注射剂的溶剂 B.注射用水是用饮用水经蒸馏所得的制药用水C.灭菌注射用水为注射用水灭菌所得的制药用水 D.灭菌注射用水主要用作注射用无菌粉末的溶剂E.注射用水可作为滴眼剂配制的溶剂12.下列关于纯化水的叙述错误的是A.纯化水不得用于注射剂的配制与稀释 B.纯化水是用饮用水采用电渗析法、反渗透法等方法处理制成C.注射用水系指用纯化水经蒸馏所得的制药用水 D.纯化水可作滴眼剂的配制溶剂E.常用作中药注射剂制备时原药材的提取溶剂13.保证注射用水质量的注意事项中不包括的是A.随时监控蒸馏法制备注射用水的各环节 B.要保证在无菌条件下生产注射用水 C.要定期清洗与消毒制造用设备 D.经检验合格的注射用水方可收集E.注射用水应在无菌条件下保存,并在12小时内使用14.注射剂不可以是A.粒径≤15 μm的混悬液 B.分散球粒径≤5 μm的乳浊液 C.无菌冷冻粉末D.灭菌溶液 E.粒径在15~20 μm之间的粉末>10%的混悬液15.注射用油的皂化值为A.79~128 B.185~200 C.126~140 D.128~185 E.188~195 16.中药注射剂原料前处理叙述不正确的是A.中药注射用原料包括中药材中提取的有效成分、有效部位及复方的总提取物B.根据中药所含有效成分的性质可采用蒸馏法、水醇法、超滤法等方法提取纯化C.为了减小注射剂的刺激性常要去除鞣质 D.常用的去鞣质方法为萃取法E.中药注射用原料也称为中药注射用中间体17.下列叙述错误的是A.按冰点降低数据法计算出的等渗注射液有的可出现溶血现象B.0.9%NaCl是等渗等张溶液,注射不溶血 C.溶血法测得的等渗溶液即为等张溶液D.注射液必须是等张溶液 E.葡萄糖是调节注射剂渗透压附加剂18.生产注射剂时,在水提液中加明胶的目的是为除去A.黏液质 B.鞣质 C.细菌 D.草酸 E.Ca2+19.亚硫酸氢钠在注射液中的作用是A.增溶剂 B.抗氧剂 C.抑菌剂 D.助悬剂 E.pH调节剂20.有关注射剂用容器叙述不当的是A.注射剂用容器主要由硬质中性玻璃和聚丙烯塑料制成 B.单剂量玻璃小容器称安瓿C.安瓿在使用前需进行检查和处理 D.安瓿的洗涤是为了除去尘埃等杂质E.安瓿的灭菌是为了杀灭微生物和破坏热原21.下列关于热原的性质不包括A.水溶性 B.耐热性 C.挥发性 D.滤过性 E.被吸附性22.有关热原的叙述错误的是A.热原是一种能引起恒温动物体温异常升高的致热物质 B.热原是由革兰阳性杆菌所产生C.热原是微生物产生的内毒素 D.脂多糖是热原的主要活性成分E.污染热原的途径包括物料、容器制备过程多方面23.注射剂的pH一般允许在A. 6~7 B. 5~6 C. 4~9 D. 8~10 E. 724.以净药材制备的中药注射液,其所测定成分的总含量应A.≥10%总固体量B.≥20%总固体量C.≥30%总固体量D.≥40%总固体量E.≥50%总固体量25.下列关于注射剂质量要求叙述不当的是A.无菌无热原 B.与血浆等渗 C.等张 D.pH在4.0~9.0之间E.溶液型注射剂不得有肉眼可见异物26.注射液配制方法中叙述不当的是A.配液时应根据产品不同选择稀配法和浓配法 B.在配制时可采取水处理冷藏C.在配制时可加入pH调节剂、止痛剂等附加剂 D.注射剂的滤过一般先粗滤再精滤E.一般少量药液采用减压过滤,大量制备多采用加压滤过27.有关输液剂叙述不当的是A.指通过静脉滴注输入体内的大剂量注射剂 B.可分为电解质输液、营养输液、胶体输液C.配制时常多采用浓配法 D.滤过应先用垂熔玻璃滤器或微孔滤膜粗滤E.灌封时输液瓶要用滤过的注射用水倒冲后再灌入药液28.下列不属于输液剂的是A.参麦注射液 B.氯化钠注射液 C.复方氨基酸注射液 D.脂肪乳注射液E.右旋糖酐29.用于中药注射用无菌粉末制备的干燥方法为A.冷冻干燥 B.沸腾干燥 C.喷雾干燥 D.减压干燥E.红外干燥30.不需要调节渗透压的是A.滴眼液 B.血浆代用液 C.甘油剂 D.静脉乳E.注射剂31.关于滴眼剂的叙述错误的是A.滴眼剂指药材提取物、药材细粉或药物制成的供滴眼用的溶液型或混悬型液体药剂 B.应无致病菌,澄明;混悬型滴眼液微粒≤80 μmC.应与泪液等渗 D.应适当控制pH6 E.应有适宜的黏度32.关于混悬液型注射剂的质量要求叙述错误的是A.供一般注射用,粒径应小于15μm,15~20μm者不超过10%B.供静脉注射用,2μm以下者应占99%,且粒径均匀C.具有良好的通针性。