无线环境监测模拟装置的设计

- 格式:doc

- 大小:5.06 MB

- 文档页数:31

基于无线传感器网络的环境监测与信息采集系统设计与实现随着科技的发展,无线传感器网络在环境监测与信息采集领域起到了举足轻重的作用。

本文将介绍基于无线传感器网络的环境监测与信息采集系统的设计与实现,涵盖了网络结构、传感器选择与布置、数据采集与处理等方面。

首先,让我们来看一下无线传感器网络的网络结构。

无线传感器网络是由大量的传感器节点组成的,这些节点相互连接,形成一个自组织、自配置的网络。

通常情况下,无线传感器网络采用分簇的方式进行组织,每个簇由一个簇头节点领导,其他节点将数据通过簇头节点进行传输,从而实现数据的传递和交换。

在设计环境监测与信息采集系统时,我们需要根据监测区域的大小和形状,合理布置传感器节点,以确保数据的完整性和准确性。

其次,选择合适的传感器对于环境监测与信息采集系统的设计至关重要。

传感器的选择应基于监测目标,如温度、湿度、光照等指标。

同时,传感器的精度、功耗、传输距离等因素也需要考虑。

一般来说,我们可以选择多种类型的传感器来组成一个复合传感器节点,以实现对多个环境指标的监测。

此外,传感器的布置位置也需要根据监测目标的特点来确定,以确保数据采集的全面性。

数据采集与处理是无线传感器网络环境监测与信息采集系统中至关重要的一环。

传感器节点通过收集环境数据,并将其传输到簇头节点进行处理和存储。

随着传感器节点数量的增加,数据的规模也会不断增大。

因此,我们需要采用适当的数据压缩和聚合技术,以减少数据传输和存储的成本。

同时,在数据处理中,我们还可以采用数据挖掘和机器学习算法,从数据中提取有用的信息,进一步优化监测与采集系统的性能。

除了上述关键技术,环境监测与信息采集系统还需要解决能源管理和网络安全等问题。

传感器节点通常使用电池或能量收集装置作为能源供给,因此,如何优化能源消耗,延长节点寿命成为一个重要的研究方向。

此外,由于无线传感器网络中数据的传输是通过无线信道进行的,因此网络安全问题也不容忽视。

对于环境监测与信息采集系统而言,我们可以采用数据加密、身份认证等措施,保护数据的机密性和完整性。

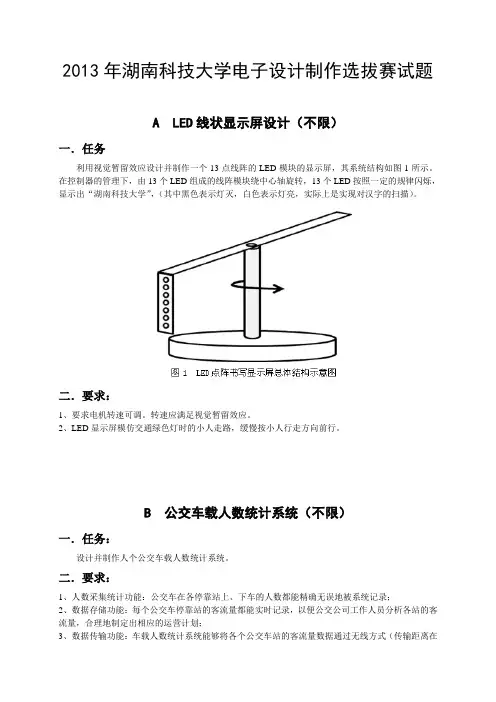

2013年湖南科技大学电子设计制作选拔赛试题A LED线状显示屏设计(不限)一.任务利用视觉暂留效应设计并制作一个13点线阵的LED模块的显示屏,其系统结构如图1所示。

在控制器的管理下,由13个LED组成的线阵模块绕中心轴旋转,13个LED按照一定的规律闪烁,显示出“湖南科技大学”,(其中黑色表示灯灭,白色表示灯亮,实际上是实现对汉字的扫描)。

二.要求:1、要求电机转速可调。

转速应满足视觉暂留效应。

2、LED显示屏模仿交通绿色灯时的小人走路,缓慢按小人行走方向前行。

B 公交车载人数统计系统(不限)一.任务:设计并制作人个公交车载人数统计系统。

二.要求:1、人数采集统计功能:公交车在各停靠站上、下车的人数都能精确无误地被系统记录;2、数据存储功能:每个公交车停靠站的客流量都能实时记录,以便公交公司工作人员分析各站的客流量,合理地制定出相应的运营计划;3、数据传输功能:车载人数统计系统能够将各个公交车站的客流量数据通过无线方式(传输距离在1KM以上)传输给计算机;4、要求采用低功耗的430单片机。

C 无线监测系统(不限)一、任务:设计并制作一个无线环境监测模拟装置,实现对周边温度和光照信息的监测。

该装置由一个监测终端和不多于255个探测节点组成(实际要求制作3个以上),监测终端和探测节点均含一套无线收发电路,要求具有无线数据传输功能,收发共用1个天线。

二、要求:1、设计并制作3个或以上探测节点。

探测其环境小试和光照信息。

温度测量范围00C-1000C,绝对误差不少于20C。

光照信息仅要求测量光的有无。

2、设计并制作1个监测终端。

监测终端可分别与各测量节点通信,并能够显示当前通信的节点编号和探测到的温度和光照信息。

3、无线环境监测模拟装置的探测时延不大于5秒,监测终端天线与探测节点天线的距离不小于10CM。

三、说明:监测终端天线与探测节点天线均为圆形空心线圈,用直径不大于1MM的添包线或绝缘外皮的导线密绕5圈制成,线圈直径为3.4±0.3CM(可用一号电池作骨架)。

关于举办《ZSCS杯赛》实施办法本项赛事是由学院实验中心主办,中山市计算机学会协办,属于市级竞赛。

竞赛以09年全国大学生电子设计竞赛题目为基础,主要面向我院设有电子专业课程的各系学生。

利用原比赛基础,将现场比赛办法改成课外制作。

以充分发挥学生的智能和动手能力。

竞赛设计为两个阶段。

第一阶段为课外自由制作,完成时间为15天。

第二阶段为现场答辩和应对制作,根据比赛作品完成情况,设计不同的现场题目,以检验学生的基本功和临场应对能力。

本次竞赛本院学生均可报名参加。

以小组为单位,由学生自主报名,三人组成参赛小组。

自行邀请指导老师。

赛事分两步完成。

11月4日前报名。

11月18日至20日交作品,21、22组织评审(现场答辩和应对制作)工作。

11月底完成颁奖工作。

大赛的评审工作在实验大楼A301实验室完成。

现场制作比赛,在实验大楼A408实验室。

1、报名:参赛学生可于11月4日以前到教学楼3-216欧老师处报名,根据报名要求填写报名内容。

2、收集作品:11月18日到20日为作品收集时间,参赛选手将完成赛题基本要求的作品交到大赛指定地点(实验大楼A409丁老师处)。

根据作品的参赛情况,经过初评,通知获评审资格的选手参加作品演示和现场答辩(时间和地点和地点届时准确通知)。

3、作品评审:作品收集后,由大赛评委择时在实验中心301实验室对参赛选手演示的结果进行打分和对选手进行考评。

评分规则按各个题目规定的要求,各自评委打分,最后平均综合,确定进入复赛选手。

4、复赛:经评选进入复赛的选手到408实验室进行复赛。

复赛内容以基础电路制作为题。

要求各个小组独立制作,现场由监考人员监督。

各小组之间不得商量,交流。

现场制作的器材由实验中心准备。

5、本次大赛评审的内容参照全国竞赛的评比办法:1)、对作品的功能、技术指标的评比及性价比的评比。

2)、作品的制作工艺评比。

3)、对作品测试报告和论文的评比6、大赛机构:组委会:周艳明、杨华银、马云辉、顾晓勤、傅瑜评委:刘根据、石建国、丁其林、张正明、邓春健、刘宝军秘书处:丁其林、张志斌、欧建韶总顾问:杨华银7、奖项设置:一等奖:设3个名额二等奖:设5个名额三等奖:纪念奖若干名8、大赛题目:分以下六个题目,各参赛小组可选择一到两个题目进行参赛。

无线家居环境监测系统设计□魏子贺【摘要】据设计要求本系统以AT89S52单片机为核心,辅以无线传输模块,湿度、温度、亮度与烟雾检测模块,及LCD液晶显示等构成硬件总电路,实现用单片机自动控制能力对室内温度、灯光及烟雾的实时检测及报警功能。

监控机通过各个模块反馈的信号,对其进行无线控制温度,室内灯光,风扇运转,降低烟雾浓度,从而满足设计要求。

【关键词】单片机;无线传输模块;检测模块;LCD液晶显示【作者单位】魏子贺,长春工业大学人文信息学院一、系统总体设计方案(一)整体方案介绍。

据设计要求本系统以AT89S52单片机为核心,辅以无线传输模块,湿度、温度、亮度与烟雾检测模块,及LCD液晶显示等构成硬件总电路,实现用单片机自动控制能力对室内温度、灯光及烟雾的实时检测及报警功能。

监控机通过各个模块反馈的信号,对其进行无线控制温度,室内灯光,风扇运转,降低烟雾浓度,从而满足设计要求。

二、系统方案比较和选择(一)无线传输模块。

方案一:红外线传输被众多的硬件和软件平台所支持;通过数据电脉冲和红外光脉冲之间的相互转换实现无线的数据收发。

主要是用来取代点对点的线缆连接;具有不能穿透障碍物的特性,有效保障了信息的安全与保密;安装方便快捷,成本低。

方案二:射频传输方式就是弱信号直接传输,并且抗干扰能力强,调制端需外加220V 交流电源。

因此我们选择方案一。

(二)湿度模块。

方案一:DHT11数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。

它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。

超快响应、抗干扰能力强、性价比极高。

方案二:湿敏电容精度较低,线性度和抗污染性差。

因此选择方案一。

(三)温度模块。

方案一DS18b20电压范围:3.0 5.5V,在使用中不需要任何外围元件,全部传感元件及转换电路集成在形如一只三极管的集成电路内,精度为ʃ0.5ħ。

可编程的分辨率为9 12位,对应的可分辨温度分别为0.5ħ、0.25ħ、0.125ħ和0.0625ħ,可实现高精度测温。

环境监测仪器设备设计与研发环境监测仪器设备的设计与研发一直是环境领域的重点工作之一。

随着环境污染的加剧和对环境质量要求的提高,环境监测仪器设备的技术水平也在不断提升,以更好地满足环境监测的需求。

环境监测仪器设备的设计与研发需要考虑多方面的因素,包括监测参数、监测范围、监测准确度等。

首先,根据监测需求确定监测参数,如大气环境中的气体浓度、质量浓度、颗粒物浓度等。

同时,还需要确定监测范围,如大气环境监测的范围可以是城市、工业区、农村等。

监测仪器设备的设计应符合监测需求,能够准确快速地监测环境中的各项参数。

环境监测仪器设备的研发过程中,关键是技术创新和精确测量。

技术创新主要体现在传感器技术、信号处理技术、数据传输技术等方面。

传感器是环境监测仪器设备中最核心的部分,它能够将环境中的物理量转换为电信号,提供给仪器设备进行进一步处理和分析。

传感器技术的发展,使得环境监测仪器设备的测量精度和稳定性得到了大幅提升。

另外,数据传输技术也是环境监测仪器设备设计与研发的重要方向。

现代环境监测系统对数据采集和传输的要求越来越高,需要能够实时、准确地传输监测数据。

因此,仪器设备的设计要充分考虑数据传输的稳定性和实时性,采用先进的数据传输技术,如无线传输和互联网传输等,将监测数据实时传输至监测中心。

环境监测仪器设备的设计与研发还需考虑实用性和可持续发展。

在设计过程中,需要充分结合实际应用场景,提高仪器设备的实用性和适应性。

同时,也要注重环保和可持续发展,减少对环境的影响和资源的消耗。

例如,使用可再生能源供电、采用可回收材料制造等措施,降低环境监测仪器设备对环境的负面影响。

此外,环境监测仪器设备的设计与研发还需要充分考虑标准化和规范化。

制定统一的技术标准和操作规范,有助于提高环境监测仪器设备的互操作性和可比性。

同时,还需加强与国际领先技术的交流与合作,不断吸收借鉴国外先进经验和技术,提升自身的创新能力。

总之,环境监测仪器设备的设计与研发是环境领域的一项重要工作。

大学生电子设计竞赛高频知识点出题分析作者:张珂唐建祥来源:《科教导刊》2014年第01期摘要全国大学生电子设计竞赛目前在各个高校蓬勃开展,出题分为7个方向,很多题型牵涉到高频知识点,例如高频无线类、信号源类、放大器类和仪器仪表类等,且难度较大。

文章分析了这些题型的特点、解决方案,并就如何提高学生竞赛水平,对教学工作提出了一些教学措施。

关键词电子设计竞赛高频知识点中图分类号:G642 7 文献标识码:ACollege Students Electronic Design ContestHigh-frequency Knowledge Points AnalysisZHANG Ke, TANG Jianxiang(China Jiliang University, Hangzhou, Zhejiang 310018)Abstract National undergraduate Electronic Design Contest is currently flourished in various colleges and universities, the topic is divided into seven directions, many questions involving high-frequency knowledge, such as high-frequency radio category, source type, class and instrumentation amplifiers, etc., and the difficulty larger. This paper analyzes the characteristics of these kinds of questions, solutions, and how to improve the level of student competitions,presents some teaching measures for teaching work.Key words electronic design; contest; high-frequency knowledge1 高频无线类题目分析每年高频无线类题目的具体要求可参考文献2,下面对此做个具体分析:1.1 简易无线电遥控系统(第2届,1995年C题)这是一题典型的无线通信控制题,由发射和接收两部分组成,发射有编码、调制和发射功放等,接收有放大、解调和解码等;题目要求工作频率为6~10MHz中任选一种,调制方式为AM、FM或FSK等任选一种,收发距离不小于10m。

无线环境监测网的设计[摘要]本文提出了基于无线网络的环境监测设计,它主要由环境数据采集传感器节点和数据监测终端组成。

能够通过各种传感器对不同环境进行实时监测、远程数据采集和监控,具有较好的可移植性,系统升级方便,具有广泛的实际应用前景。

[关键词]传感器无线网络环境监测采集节点1 引言随着我国城市化建设的迅速发展,为适应新形势下经济社会发展的要求,充分发挥环境监测对环境决策的支撑作用,不断提升环境监测与服务水平,满足人们对生活环境质量不断提高的要求,我们将传感器技术、嵌入式计算技术、通信技术等综合应用,构建具有感知、计算存储和通信能力的大气环境监测无线网络系统,它以其覆盖区域广、快捷、高效、准确、费用低廉、受环境影响小等特点.能够对不同环境进行实时监测、远程数据采集和监控,随时随地通过无线方式发送和接收现场采集到的数据,便于数据信息的集中管理和远程控制。

2 无线环境监测网的构成无线环境监测网由部署在监测区域内大量的环境数据采集传感器节点和数据监测终端组成。

环境数据采集传感器节点通过无线通信形成一个多跳的自组织的网络系统,其目的是协作地感知、采集和处理网络覆盖区域中的感知对象的信息,例如温湿度传感器、光照传感器、co2浓度传感器等,主要完成环境信息的采集,并发给数据监测终端,同时,控制人员可根据具体情况调整、设置环境数据采集传感器节点的参数。

网络中采用星型拓扑结构,与计算机相连的无线通信模块作为网络的中心节点,可以和下层网络中的任何一个节点通信,网络节点对环境中的各个参数进行测量、采样,将采集到的数据发往中心节点,并分析、处理中心节点发来的数据、命令,完成相应操作。

如下图所示。

传感器在整个系统中起着非常重的作用。

常用的环境数据采集传感器包括温湿度传感器、光照传感器、co2、氯气、氨气、硫化氢、氢气、氯化氢、甲醛、甲苯等浓度传感器,主要完成环境信息的采集。

3 无线传感器网络节点的设计设计传感器节点时,需要考虑微型化,稳定性、扩展性和灵活性,低成本等。

无线发射接收系统设计与实现1、引言对于环境信息采集是很普遍的,但是将采集的信息如何传输就是关键,传统的系统都是用有线的方法,不仅要铺设线路,而且不方便,可移植性差。

随着无线技术的不断发展,无线在各个领域中的应用也不断增加,通过嵌入式系统,用无线的方式实现数据的采集和传输是最好的解决方法,不仅简化了实施的难度,而且成本相对较低。

本文主要是以C51单片机为控制核心,用无线接收发射装置来实现环境数据采集系统。

2、系统目的设计并制作一个无线环境监测模拟装置,实现对周边温度和光照信息的探测。

该装置由1个监测终端和不多于255个探测节点组成(实际制作2个)。

监测终端和探测节点均含一套无线收发电路,要求具有无线传输数据功能,收发共用一个天线。

探测节点有编号预置功能,编码预置范围为00000001B~11111111B。

探测节点能够探测其环境温度和光照信息。

温度测量范围为0℃~100℃,绝对误差小于2℃;光照信息仅要求测量光的有无。

探测节点采用三节1.5V干电池串联,单电源供电。

监测终端用外接单电源供电。

探测节点分布示意图如图1所示。

监测终端可以分别与各探测节点直接通信,并能显示当前能够通信的探测节点编号及其探测到的环境温度和光照信息。

每个探测节点增加信息的转发功能,节点转发功能示意图如图2所示。

即探测节点B的探测信息,能自动通过探测节点A转发,以增加监测终端与节点B之间的探测距离D+D1。

该转发功能应自动识别完成,无需手动设置,且探测节点A、B可以互换位置。

3、方案设计与论证3.1、方案设计方案一:采用at89s52单片机,无线发射采用使用LC振荡器,无线接收采用超外差电路,硅光片,DS18B20,8位拨码开关。

方案二:采用at89s52单片机,无线发射采用使用声表器件,无线接收采用超再生电路,硅光片,DS18B20,8位拨码开关。

3.2、方案论证:(1)无线发射电路选择早期的发射机较多使用LC振荡器,频率漂移较为严重。

第8期 2009年8月工矿自动化Industry and Mine AutomationNo.8 Aug.2009 文章编号:1671-251X (2009)08-0119-04基于无线传感器网络的环境监测系统的设计毛会琼1, 陈世海1, 范建国2, 刘世奎2, 牛光东2(1.中国矿业大学信电学院,江苏徐州 221008;2.新汶矿业集团,山东新汶 271219) 摘要:文章提出了一种基于无线传感器网络的企业环境监测系统的设计方案,详细阐述了环境监测系统的体系结构以及无线传感器网络节点的硬件设计和软件功能的实现方法。

该系统采用低功耗设计,运行稳定、精度高,可实现对企业环境在无人值守下的远程实时监测。

关键词:环境监测;无线传感器网络;节点;低功耗;无人值守 中图分类号:X 84;TP212.6 文献标识码:BDesign of Environment Monitoring System Based on Wireless Sensor NetworksMAO Hui 2qiong 1, C H EN Shi 2hai 1, FAN Jian 2guo 2, L IU Shi 2kui 2, N IU Guang 2dong 2(1.School of Information and Electrical Engineering of CUM T.,Xuzhou 221008,China.2.Xinwen Mining Indust ry Group ,Xinwen 271219,China ) Abstract :The paper p ut forward a design scheme of enterp rise environment monitoring system based on wireless sensor networks ,and expounded t he system architect ure of environment monitoring system ,hardware design ,and implementation met hod of software f unction of wireless sensor networks nodes.The system applies low power consumption and has stable running and high precision ,which can realize remote real 2time monitoring for unattended enterp rise 2oriented environment.K ey w ords :environment monitoring ,wireless sensor networks ,nodes ,low 2power consumption ,unattended 收稿日期:2009-04-30作者简介:毛会琼(1978-),女,硕士,助教,2007年毕业于中国矿业大学信电学院,现为中国矿业大学信电学院教师,主要研究方向为检测技术与自动化装置。

广西科技大学毕业设计说明书课题名称无线环境监测模拟装置的设计系别专业电子信息科学与技术班级学号姓名指导教师2013 年5 月20 日近几年,随着科学技术的快速发展,单片机的普及和应用正在得到不断推广和深入,于此同时带动了传统的控制检测技术也得到了日益的更新。

在实时环境检测和自动化控制的单片机应用系统的领域中,单片机在系统中常常以核心部件出现,单方面掌握单片机方面知识是远远不能满足开发需求的,必须要按照具体要求硬件结构软硬件有机结合,加以完善。

无线环境监测模拟装置的系统,无线环境监测模拟装置具有对温度和光亮的检测功能,并且可以通过无线网络传输数据。

不仅能很好的检测环境变化,而且无线传输方便实用。

本设计采用STC12C5A单片机来实现无线环境监测功能的控制,同时采用LCD1602、DS18B20,NRF24L01、光敏电阻以及其它芯片来铺助,从而达到智能控制的功能。

通过STC12C5A芯片的各个端口来控制各个模块的正常工作。

本设计有接受和发送两个模块,各模块都能独立工作,通过无线通信技术进行数据传输。

可实现对发送模块地区的温度与光亮检测,并可在接收模块显示出来。

本系统实用性强、操作简单、扩展性好。

关键词:单片机;温度;环境;无线;光亮In recent years, with the rapid development of science and technology, popularization and application of microcontroller being constant promotion and in-depth, in which the traditional control while driving detection technology has been increasingly updates. In real-time environmental monitoring and automated control systems in the field of microcontroller applications, the microcontroller in the system core components often occur unilaterally master microcontroller knowledge is far from being able to meet development needs, must be in accordance with the specific requirements of the hardware structure of hardware and software organic combined to be improved.Analog Devices wireless environmental monitoring systems, wireless environmental monitoring analog device has a temperature and light detection function, and can transmit data over the wireless network. Not only can well detect environmental changes, and wireless transmission convenient and practical. The design uses a single chip to achieve STC12C5A wireless environmental monitoring function control, while using LCD1602, DS18B20, NRF24L01, photoresistor, and other chip shop help to achieve intelligent control functions. STC12C5A chip through the ports to control the normal operation of each module. Designed to receive and send the two modules, each module can work independently, via wireless communication technology for data transfer. The transmission module can realize the temperature and light detecting region, and is displayed in the receiving module.The system is practical, simple, and good scalability.Keywords: microcontroller; temperature; environment; wireless; bright目录1 绪论............................................................... - 1 -2 课题的设计要求和设计方案........................................... - 2 -2.1 设计要求...................................................... - 2 -2.1.1 题目概述................................................. - 2 -2.1.2 设计任务................................................. - 2 -2.1.3 设计要求................................................. - 2 -2.2 设计方案...................................................... - 2 -2.2.1 供电方案................................................. - 2 -2.2.2 无线通信方案............................................. - 3 -2.2.3 显示方案................................................. - 4 -2.2.4 温度检测方案............................................. - 4 -2.2.5 光线检测方案............................................. - 5 -3 芯片的介绍及应用................................................... - 6 -3.1 STC12C5A60S2系列单片机简介.................................... - 6 -3.1.1 STC12C5A60S2系列单片机的引脚及功能...................... - 6 -3.1.2 单片机最小系统的设置.................................... - 10 -3.2 LCD1602芯片介绍及应用........................................ - 10 -3.2.1 液晶显示器的介绍........................................ - 10 -3.2.2 LCD1602的显示原理...................................... - 10 -3.2.3 LCD1602的基本参数及引脚功能............................ - 11 -3.2.4 LCD1602的特性.......................................... - 11 -3.2.5 LCD1602的使用方法...................................... - 12 -3.2.5 LCD1602的控制指令...................................... - 13 -3.3 DS18B20芯片介绍及应用........................................ - 13 -3.3.1 DS18B20引脚功能........................................ - 13 -3.3.2 DS18B20读写说明........................................ - 14 -3.4 NRF24L01芯片介绍及应用....................................... - 15 -3.4.1 NRF24L01芯片的介绍..................................... - 15 -3.4.2 NRF24L01芯片的引脚功能................................. - 15 -3.4.3 NRF24L01的固件编程的基本思路........................... - 15 -4 程序的设计流程.................................................... - 17 -4.1 DS18B20模块流程图............................................ - 17 -4.2 无线通讯接收模块流程图....................................... - 17 -4.3 无线通讯发送模块流程图....................................... - 18 -4.4 LCD1602模块流程图............................................ - 19 -5 软硬件的调试...................................................... - 20 -5.1 硬件原理图................................................... - 20 -5.2 硬件实物图................................................... - 21 - 结论............................................................... - 23 - 致谢............................................................... - 24 - 参考文献............................................................. - 24 - 附录............................................................... - 25 -1 绪论由于人们生活环境的不断恶化,人们对环境问题的认识伴随着人类社会的发展进程也在不断地加深。