第四节世界的聚落

- 格式:pptx

- 大小:3.88 MB

- 文档页数:16

第四节世界的聚落年级: 七年级上册第四节世界的聚落教学目标知识与技能:1.了解聚落的主要形式以及聚落的形成与发展。

2.区分城市聚落与乡村聚落的差异,分析聚落形成与发展的主要因素。

3. 举例说出世界文化遗产保护措施。

过程与方法:1.通过学生动手收集不同聚落的图片,说明城市与乡村的特点和差别,分析聚落与自然环境、社会发展的关系。

2.通过举例说出世界文化遗产保护的措施。

情感态度与价值观:1.了解保护聚落方面的世界文化遗产的重要意义,激发热爱家乡传统民居文化的感情。

2. 通过学生分析城乡聚落的差异,正确理解人类活动与地理环境的关系做到尊重自然规律,树立人地协调的环境观。

教学重难点1.聚落与自然环境的关系2.传统聚落文化的保护教学过程新课导入:展示聚落学校边和晋江市区图片提问:“同学们,看图片中展示的是什么?”学生活动1:找出不同聚落形态的差异,教师引导学生从各图中归纳并回答什么是聚落.结论:这些地方都是人们集中居住的地方,就形成了聚落。

教师过渡:从图片中可以知道聚落的规模有大有小,小的只几十人的村庄,大的可以大到上千万的巨型都市;那么聚落的形式主要包括哪两种?它们具有哪些不同的景观特色?学生活动2:观察学校边和晋江市区图片景观,找出两幅图片景观的差异,从中说出聚落的两种形态。

回答:“一个是城市聚落,一个是乡村聚落。

”学生活动3:看景观——分辨城市和乡村的差别教师展示图片:教师可先启发学生从图片中的房屋密集、高度、道路的修筑情况等方面对比,说明城市与乡村景观方面的差别。

教师展示学校旁的农田和播出本地渔民捕鱼的视频教师可进一步引导学生从人口规模、从事的生产劳动等方面来讨论城市与乡村的本质差别。

讲述:通过同学们的讨论,不难看出,乡村是人口规模较小的居民居住地。

规模最小的叫做村庄,大一些的叫做城镇,但我们也把它归为乡村聚落。

乡村的周围有农田分布,居民主要从事农业活动,具有很大的生活、活动空间。

而城市是人口达到一定规模,从事非农业产业的居民聚居地。

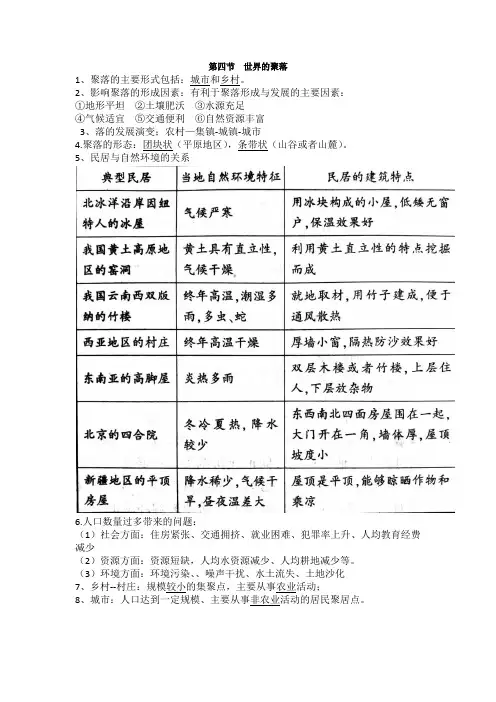

第四节世界的聚落1、聚落的主要形式包括:城市和乡村。

2、影响聚落的形成因素:有利于聚落形成与发展的主要因素:①地形平坦②土壤肥沃③水源充足④气候适宜⑤交通便利⑥自然资源丰富3、落的发展演变;农村—集镇-城镇-城市4.聚落的形态:团块状(平原地区),条带状(山谷或者山麓)。

5、民居与自然环境的关系6.人口数量过多带来的问题:(1)社会方面:住房紧张、交通拥挤、就业困难、犯罪率上升、人均教育经费减少(2)资源方面:资源短缺,人均水资源减少、人均耕地减少等。

(3)环境方面:环境污染、、噪声干扰、水土流失、土地沙化7、乡村--村庄:规模较小的集聚点,主要从事农业活动;8、城市:人口达到一定规模、主要从事非农业活动的居民聚居点。

第四章世界的气候第一节天气与气候1、天气和气候概念和区别(注意:风和日丽、狂风暴雨等是描述天气,四季如春、冬暖夏凉是描述气候)常用的天气符号:2、在卫星云图上,白色通常表示云区,蓝色表示海洋,绿色表示陆地。

3、空气污染指数反映了空气被污染的程度,指数越大,空气被污染的越严重。

4、天气符号的识别5.风力:风的强弱;风向:风吹来的方向。

第二节气温和降水1、气候的两个要素:气温和降水。

2.气温:指空气的温度,常用摄氏度(℃)表示。

(测量仪器:温度计)。

测量时间:一天进行四次:北京时间2时、8时、14时、20时日平均气温:四次气温的数值相加除以4月平均气温:一月中每天的平均气温加起来,除以本月的天数年平均气温:一年中各月的平均气温加起来,除以12气温日较差:一天中最高气温-一天中最低气温气温年较差=最高月平均气温—最低月平均气温3、①一天中的最高气温出现在14时左右,最低气温出现在日出前后。

②一年中,北半球气温,大陆上7月最高,1月最低。

南半球大陆上7月最低,1月最高。

③海洋最热月和最冷月比陆地晚一个月。

4.等温线:同一水平面内气温相等的点的连线。

等温线越密集,代表温差越大;越稀疏,代表温差越小。

《世界的聚落》教学设计方案(第一课时)一、教学目标本节课的教学目标是让学生了解聚落的概念及其在地理学中的重要性,通过学习世界各地不同类型聚落的地理环境、发展特点,掌握分析聚落分布及其影响因素的基本方法。

同时,培养学生的地理空间认知能力和地理信息分析能力,激发学生对地理学科的兴趣。

二、教学重难点教学重点:掌握聚落的基本概念,理解不同类型聚落的地理环境与特点。

教学难点:分析聚落分布的影响因素,学会运用地理知识解释聚落形成的规律和影响因素的相互作用。

三、教学准备准备阶段需收集世界各地典型聚落的图片和视频资料,制作多媒体课件,准备地图、图表等教具。

同时,提前布置学生预习任务,要求学生收集关于聚落的相关资料,如历史背景、文化特色等。

此外,需确保教室配备有投影仪、电脑等多媒体教学设备。

四、教学过程:一、导入新课在课堂的开始,教师首先会通过展示一系列世界各地聚落的图片,引导学生们进入本课的主题。

图片中,既有繁华的城市风光,又有宁静的乡村景色,使学生们初步感知聚落的多样性。

通过这些图片的展示,激发学生们的兴趣和好奇心,让他们期待深入了解关于“世界的聚落”的知识。

二、新课内容展示1. 聚落的概念及分类教师将详细解释聚落的概念,让学生明白聚落是指人类各种形式的居住地。

随后,教师将介绍聚落的分类,包括城市和乡村两大类,并简要阐述它们的特点和区别。

2. 世界主要聚落的介绍接下来,教师将详细介绍世界各地的主要聚落,包括各大城市和乡村的特色、地理位置、人口数量、经济文化等方面。

教师可以通过地图、视频、图片等多种方式展示这些聚落的特点和魅力,让学生更加直观地了解它们。

3. 聚落与人类活动的关系教师将引导学生思考聚落与人类活动的关系,让学生明白聚落是人类活动的重要场所,同时也是人类文明发展的重要标志。

教师可以通过案例分析、小组讨论等方式,让学生更加深入地理解这一关系。

三、互动探究学习在这一环节中,教师将组织学生进行互动探究学习。

第四节《世界的聚落》的教学设计教学目标:知识与技能:1.了解聚落的主要形式,聚落的形成和发展。

2.能举例说明聚落的位置、形态、建筑与自然环境的关系。

3.了解保护聚落方面的世界文化遗产的意义。

过程与方法:通过启发、讨论、比较为主的教学方法,培养学生分析问题的能力。

情感态度价值观:通过本节教学,使学生认识保护传统聚落的重要意义,培养学生保护和珍惜传统聚落的意识,并把这种责任和义务变成自己的自觉行为。

教学重难点:1.聚落与环境的关系。

2.聚落的发展与保护。

教学方法:讲授法、多媒体演示法、提问法教具:多媒体课时安排:一课时教学过程:【导入】创设情境,导入新课图片展示原始人“咕噜一家”穿越浩瀚的沙海,走过茂密的丛林,跨过白茫茫的雪山,家在何方?突然他们看到了什么,那么惊喜?(原始部落)想一想,这里的环境有什么“好”的地方?引导学生探究聚落的形成及条件。

【板书】第四节世界的聚落一、聚落的主要形态【探究1】聚落主要形态:乡村聚落与城市聚落的差异,并完成表格。

【小结】城市与乡村差别。

【探究活动】请同学们结合个人的所见所闻以及刚刚看过的图片,讨论一下生活在城市里有哪些好处?再从人口规模、从事的生产劳动等方面,讨论城市又会存在着哪些问题?【小结】1.优势:城市汇聚了大量的社会经济活动,并对周围地区的发展起着显著的带动作用,城市的确为我们的生产和生活带来了许多便利和发展空间。

2.存在的问题:交通拥挤、住房紧张、环境污染、生活噪音、生活垃圾、就业困难等。

3.拓展:随着城市的发展,人们对自然环境的改造越来越大,自然生态环境受到不同程度的破坏,所以我们要加强城市的绿化、管理与保护。

在城市的建设过程中,要注意人与自然的协调关系,只有这样我们才能创造出更美好的生存环境来。

【探究活动2】展示教材P62图3-26“聚落演变过程图”,分析聚落的演变过程,简要分析哪些地方容易形成聚落?【归纳小结】聚落的形成受水、地形、气候、交通等条件影响。