周作人《苦竹杂记》

- 格式:doc

- 大小:30.53 KB

- 文档页数:26

周作人的文抄公体文/毛天哲在周作人研究中,有一个问题历来悬挂未决,那就是对于周作人晚年文章,尤其是那种往往通篇用大量引文联缀而成的文章,被人嘲为“文抄公”的文章,究竟该如何评价。

有人说周作人是文抄公,证据很多。

最大的证据是他自身的文章,文中古书缭绕,所引古书文字有时竟超过周作人本人的文字。

我认为这个评价是偏颇的,至少也不算是公允的。

周作人在这一点上倒不多为自己辩护,只是认为自己并非一味糊抄,而是“披沙拣金”般的筛选,付诸于文章,结缘于读者。

他说过一旦其实读者把他那笔记的笔记当做抄本读也一样能得到好处的(大意如此)。

周作人《苦竹杂记•后记》论及抄书有云:“……不佞之抄却亦不易,夫天下之书多矣,不能一一抄之,则自然只能选取其一二,又从而录取其一二而已,此乃甚难事也。

”在晚年致鲍耀明的书信也曾说:“语堂系是旧友,但他的眼光也只是皮毛。

他说(我)后来专抄古书,不发表意见,此与说我是“文抄公”者正是一样的看法,没有意见怎么抄法?如关于“游山日记”或“傅青主”(皆在风雨谈内),都是褒贬显然,不过我不愿意直说。

”钱钟书在文字中,多少也讥笑过周氏的文风,但我读他的《管锥编》,好似也能找到两人相近的地方。

有些人尝讥钱氏“掉书袋”、周氏“文抄公”,其实都是无所依托的浅显评说。

他们这类人郑重其事地把一堆文字垃圾高举过顶,竟自以为是文学作品,直起可爱的嗓子嚷嚷:“我可是原创!”人们禁不住要问:原创什么?——原创垃圾!这些炫耀自己思想的“新颖”和“独创”的所谓“原创”作者们自身也就像自以为身着新装的皇帝,一路傲慢地走着,却不知自己身上本就是光脱脱的。

参透这一点,“掉书袋”、“文抄公”们的可爱以至可敬便不言自明。

敢于把自己思想所由来的轨迹一一昭示出来所需的不仅仅是表达的勇气,更需要的是来自学术本身的自信和底蕴。

从猎书者角度看,这类贯于一丝不苟引经据典的学者著述中的引文和脚注便成了价值不菲的“猎书”指南或向导。

现代以来,倘论及读书札记类的写作,都不由地要谈到苦雨斋主人。

中国传统文化中的儿童观及其现代化一、中国传统文化中的儿童观中国传统文化中的儿童观是怎样的呢?我以为主要表现在以下几个方面:1、“子子”儒学重礼。

“礼”这一概念就是传统儒学心目中的伦理纲常、行为准则、道德规范等。

传统儒学认为普天之下合乎他们所说的“礼”,那么也就实现了“王道”,达到了“大治”。

就是基于这个思想前提,当齐景公向孔子请教政治间题的时候,孔子回答说:“君君臣臣父父子子。

(《论语。

翻洲》)“子子。

即儿女要有儿女的样子。

子女怎样才象子女呢?传统需学认为:父让子亡,子不得不亡。

很显然,子女在父亲面前是没有自身的权利的,他只是一个奴隶,父亲拿翻粉子女的生死予夺之大权。

直至当今社会,仍经常有父母摧残子女,甚至将子女摧残至死的,众多的儿童在家中没有独立的人格,连自身的生存权都无法保障。

这就是传统的“子子”儿童观在现代社会的余孽。

2、中国传统文化是以成人为本位的,儿童在传统文化中受到蔑视。

在中国漫长的封建社会里,人们“对于儿童多不能正当理解,不是将他当作缩小的成人,拿‘圣经贤传’尽量的灌下去,便将他看作不完全的小人,说小孩懂得甚么,一笔抹杀,不去理他。

气周作人:《艺术与生活·儿童的文学》)即使赞及小孩,也是推崇那种“小时了了”的少年老成,对天真无邪、童言无忌则讥为乳臭未干。

由于“中国看不起小孩"(周作人:《苦竹杂记·儿时的回忆》),所以传统文化要求儿童快快结束儿童期,成人用长袍马褂将儿童打扮成成人的样子,以成人的规范要求儿童,用四书五经作为催熟剂灌输给儿童,这只能使儿童倍受折磨。

3、把儿童看成传宗接代的工具中国人对生命不朽的追求似乎比西方人更为狂热。

由于子女是父母身体和精神的后代,是家族权力和财产的继承者,所以,人们认为生儿育女是延续生命、追求不朽的另一方法。

这样一来,我们可以发现在中国文化中看待儿童的另一方面:由于子女是自己的生命和权利得以不朽的一种手段,所以中国人又对后代有一种感恩之情。

浅谈周作人散文的艺术特色周作人,在“五四”时期曾经是中国新青年心目中一个辉煌的名字。

即使后来的逐渐暗淡也并没有淹没他在现代散文创建上的巨大功绩。

通过他与鲁迅在“杂文小品”上的大胆尝试与辛勤实践,使这种古已有之的文体焕发出青春的活力;而对美文的倡导与创作,又给新文学开辟出了一块新土地。

他的文笔朴素流畅、舒徐自如中略带幽默和轻松,读后给人一种亲切而自然的感觉。

很多学者都曾以科学的态度评价过周作人,谈他的人生态度、文学造诣与历史功绩。

谁都不能否认他在新文化运动中作出的多方面贡献,而更值得人称赞的便是他在散文创作上的突出成就。

他的小品文创作近千篇,这在我国现代散文作家中,堪称稀有。

这使得人们提起他的名字,便和“小品文”联系在一起,深植于读者心中。

一周作人的散文创作,大体有“人事的评论”和以抒情、记叙为主的“美文”这两类。

相应地,也就出现了“浮躁凌厉”和“平和冲淡”两种不同的艺术风格。

每种风格又各有自身的特点,显示了他深湛的艺术造诣。

(一)浮躁凌厉所谓浮躁凌厉的风格特色在周作人“关于人事的评论”中显得很明显。

这类注重了议论、批评的杂感,触及现实,针砭时政,战斗的锋芒包藏在“湛然和蔼”的平淡叙述中。

这又是他与别人的不同之处。

在当时的文艺界中,很多人以满腔热情、激愤之词,写出了慷慨激昂的话语,用尖锐之词控诉一切不合理的事物。

而周作人却没有因为所要表达事物的不同而改变其一贯的习文风格。

依旧是那样的温文尔雅,但却在字里行间、行文之处来评时政,发感慨。

我们且看他是如何展现的:第一:对于封建传统思想的批判,写的淋漓酣畅又亦庄亦谐。

在《祖先崇拜》这篇一千来字的短文里,周作人以进化论为思想武器,对于“在自然律上,明明是倒行逆施的封建伦理观念”进行了理直气壮的批判。

但他的批判、反抗又自与别人不同,于挑战、评判的态度中又见中庸与平和。

对于封建礼教宣扬的那一套虚伪的所谓“风纪教化”,周作人也毫不客气地加以嘲讽。

如当时上海的湘沪警察厅明令禁止携带十岁上下的女孩进浴堂,理由是“有关风纪”。

【看遍古今世事,体验百态人生】《结缘豆》:读书或写作都是与人结缘周作人的随笔《结缘豆》,淡淡的笔调,平和的心境,显见的寓意,读来有如好友清谈。

特别是它的寓意,觉得很特别。

它介绍了结缘豆的来由,阴历四月八日佛诞日,好善者取黄豆、花香豆或别的豆类,散之于市人,谓之结缘豆。

据他考证,此风俗南北皆然,古今相类。

结缘豆的风俗,虽然来自于佛教,却推广在生活之中,其结缘的意义,早就超越宗教,成为人生一大内容。

不过,这种结缘豆的风俗,现在早已消失,而结缘之意义也少有人提及。

但仔细寻思,所谓和谐社会,不就是讲结缘,如果人人结缘,天下不就是大同世界了么?当然,这只是胡诌,而周作人所说结缘的意义,才是实在的。

他说,结缘的意义何在?大约是从佛教进来以后,中国人很看重缘,有时候还至于说得很有点神秘,几乎近于命数,如俗语云,有缘千里来相会,无缘对面不相逢。

觉得颇能说明人世间的许多事情,仿佛与遗传及环境相似,却更带一点儿诗意,象圣餐的面包葡萄酒似的一种象征,很寄存着深重的情意。

那么,人为什么要结缘呢?他觉得,这或者由于不安于孤寂的缘故吧,因为有一种苦痛无法解除,即是人生的孤寂。

人是喜群的,但往往在人群中感到不可堪的寂寞,有如在庙会时挤在潮水般人丛里,却象一片树叶,与一切绝缘而孤立着。

因此,我们的确彼此太缺少缘分,假如可能,实有多结缘之必要。

在生活里,结缘的方式有多种多样,因人而异。

有人以烟酒相聚,有人以棋牌共乐,有人以琴弦书画为友,有人则以念佛拈豆结缘。

而周作人说,我现在去念佛拈豆,这自然是可以不必了,姑且以小文章代之耳。

他把写作作为结缘的方法,他说,我自己写文章,是属于哪一派的呢?说兼爱固然够不上,为我也未必然,似乎这里有点儿缠夹,而结缘的豆乃仿佛似之,岂不奇哉。

在他看来,古人往矣,身后名亦复何足道,唯留存二三佳作,使今人读之欣然有同感,斯已足矣,今人之所能留赠后人者亦止此,此均是结缘豆也。

无论古今,写作就是一种结缘,而其作品就是撒在人世之间的一些结缘豆而已。

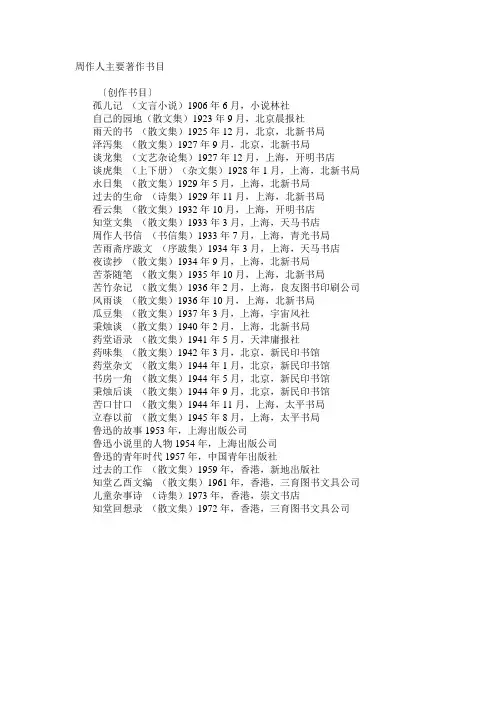

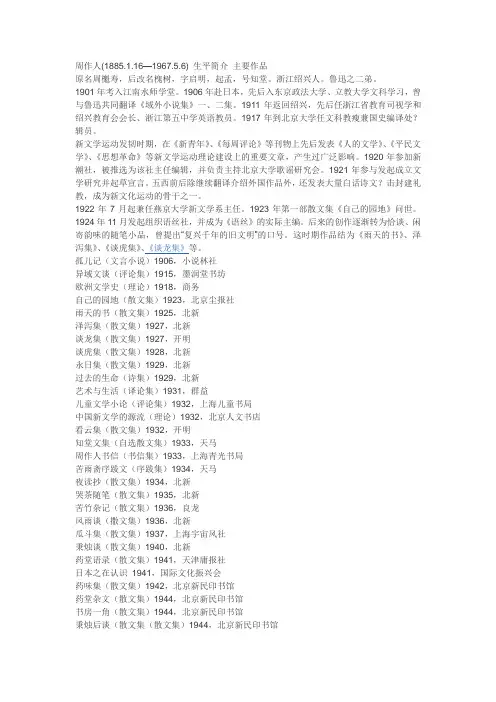

周作人主要著作书目〔创作书目〕孤儿记(文言小说)1906年6月,小说林社自己的园地(散文集)1923年9月,北京晨报社雨天的书(散文集)1925年12月,北京,北新书局泽泻集(散文集)1927年9月,北京,北新书局谈龙集(文艺杂论集)1927年12月,上海,开明书店谈虎集(上下册)(杂文集)1928年1月,上海,北新书局永日集(散文集)1929年5月,上海,北新书局过去的生命(诗集)1929年11月,上海,北新书局看云集(散文集)1932年10月,上海,开明书店知堂文集(散文集)1933年3月,上海,天马书店周作人书信(书信集)1933年7月,上海,青光书局苦雨斋序跋文(序跋集)1934年3月,上海,天马书店夜读抄(散文集)1934年9月,上海,北新书局苦茶随笔(散文集)1935年10月,上海,北新书局苦竹杂记(散文集)1936年2月,上海,良友图书印刷公司风雨谈(散文集)1936年10月,上海,北新书局瓜豆集(散文集)1937年3月,上海,宇宙风社秉烛谈(散文集)1940年2月,上海,北新书局药堂语录(散文集)1941年5月,天津庸报社药味集(散文集)1942年3月,北京,新民印书馆药堂杂文(散文集)1944年1月,北京,新民印书馆书房一角(散文集)1944年5月,北京,新民印书馆秉烛后谈(散文集)1944年9月,北京,新民印书馆苦口甘口(散文集)1944年11月,上海,太平书局立春以前(散文集)1945年8月,上海,太平书局鲁迅的故事1953年,上海出版公司鲁迅小说里的人物1954年,上海出版公司鲁迅的青年时代1957年,中国青年出版社过去的工作(散文集)1959年,香港,新地出版社知堂乙酉文编(散文集)1961年,香港,三育图书文具公司儿童杂事诗(诗集)1973年,香港,崇文书店知堂回想录(散文集)1972年,香港,三育图书文具公司。

“喝茶”与“谈酒”中的生活乐趣作者:石宇颖来源:《文艺生活·文艺理论》2012年第02期摘要:《喝茶》和《谈酒》是周作人的两篇散文佳作。

这两篇散文充分体现了作者对生活乐趣的追寻,从品茶和喝酒两个角度,使读者充分领略了如何在平常的生活中寻找乐趣。

无论是从主题和选材,还是从行文描述方式上来看,这两篇文章都充满了生活的情致,如香茶和美酒一般,其中的乐趣令人沉醉。

关键词:周作人;喝茶;谈酒;生活;乐趣中图分类号:I06 文献标识码:A文章编号:1005-5312(2012)05-0012-02说到茶和酒,想必每个中国人都不会陌生。

不仅普通老百姓的生活离不开它们,而且醇酒香茶也是古往今来的文人墨客们及其钟爱并反复描摹的对象。

酒助诗兴,茶添雅意,无论是“葡萄美酒夜光杯”还是“晴窗细乳戏分茶”都引人陶醉。

而在这些浩如烟海般的诗词和美文中,周作人的《喝茶》和《谈酒》是现代散文里两篇不可多得的佳作,字里行间充满着清新自然的生活趣味,令人百读不厌。

这两篇散文的作者周作人,是鲁迅先生的弟弟,也是新文化运动中的文坛巨匠之一。

他在日伪时期担任伪职的那段不不光彩的经历着实令人扼腕。

但是不可否认的是,他在中国现代文学史上做出了很多开拓性的贡献。

特别是在散文创作方面堪称大家,很多佳作流传至今,为人们所钟爱。

郁达夫在《〈中国新文学大系·散文二集〉导言》中写到“中国现代散文的成绩,以鲁迅周作人两人的为最丰富最伟大,我平时的偏嗜,亦以此二人的散文为最所溺爱。

”人们常说“文如其人”,周作人的散文作品不像其兄长鲁迅的作品那样针砭时弊,酣畅淋漓,如匕首投枪般锋利尖锐,而是平和雅致,充满平静的生活中淡淡的乐趣。

周作人是懂得在并不完美的生活中,体味生活之美的人。

周作人的很多散文都取材于日常生活,譬如饮食,为人们所熟知的有《故乡的野菜》、《北京的茶食》等等,就像一个美食家一样,领读者品味自己所品尝过的美味。

文章于平和中娓娓道来,充满了生活中的艺术性,冲淡清雅、回味悠长。

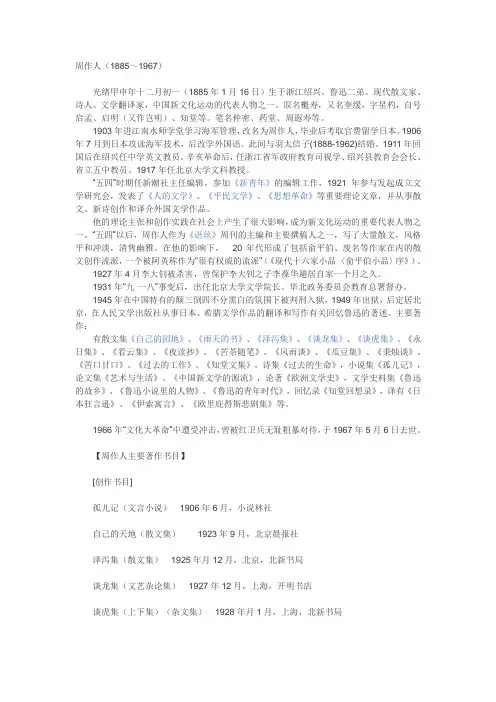

周作人(1885~1967)光绪甲申年十二月初一(1885年1月16日)生于浙江绍兴。

鲁迅二弟。

现代散文家、诗人、文学翻译家,中国新文化运动的代表人物之一。

原名櫆寿,又名奎缓,字星杓,自号启孟、启明(又作岂明)、知堂等。

笔名仲密、药堂、周遐寿等。

1903年进江南水师学堂学习海军管理,改名为周作人,毕业后考取官费留学日本。

1906年7月到日本攻读海军技术,后改学外国语。

此间与羽太信子(1888-1962)结婚。

1911年回国后在绍兴任中学英文教员。

辛亥革命后,任浙江省军政府教育司视学、绍兴县教育会会长、省立五中教员。

1917年任北京大学文科教授。

“五四”时期任新潮社主任编辑,参加《新青年》的编辑工作,1921年参与发起成立文学研究会,发表了《人的文学》、《平民文学》、《思想革命》等重要理论文章,并从事散文、新诗创作和译介外国文学作品。

他的理论主张和创作实践在社会上产生了很大影响,成为新文化运动的重要代表人物之一。

“五四”以后,周作人作为《语丝》周刊的主编和主要撰稿人之一,写了大量散文,风格平和冲淡,清隽幽雅。

在他的影响下,20年代形成了包括俞平伯、废名等作家在内的散文创作流派,一个被阿英称作为“很有权威的流派”(《现代十六家小品·〈俞平伯小品〉序》)。

1927年4月李大钊被杀害,曾保护李大钊之子李葆华避居自家一个月之久。

1931年“九·一八”事变后,出任北京大学文学院长、华北政务委员会教育总署督办。

1945年在中国特有的颠三倒四不分黑白的氛围下被判刑入狱,1949年出狱,后定居北京,在人民文学出版社从事日本、希腊文学作品的翻译和写作有关回忆鲁迅的著述。

主要著作:有散文集《自己的园地》、《雨天的书》、《泽泻集》、《谈龙集》、《谈虎集》、《永日集》、《看云集》、《夜读抄》、《苦茶随笔》、《风雨谈》、《瓜豆集》、《秉烛谈》、《苦口甘口》、《过去的工作》、《知堂文集》,诗集《过去的生命》,小说集《孤儿记》,论文集《艺术与生活》、《中国新文学的源流》,论著《欧洲文学史》,文学史料集《鲁迅的故乡》、《鲁迅小说里的人物》、《鲁迅的青年时代》,回忆录《知堂回想录》,译有《日本狂言逊》、《伊索寓言》、《欧里庇得斯悲剧集》等。

30年代散文发展(一)30年代散文发展(一)30年代散文发展(一) 第二个十年的散文创作在第一个十年的基础上继续向前发展,和二十年代相比,具有着自己独特的呈现形式,主要体现在以下几个方面:政治化的分野。

这是30年代散文的一个重要特征。

1927年国共两党的合作破裂、大革命失败之后,受政治形势的影响,30年代的散文创作派系,通常都以政治倾向来划分,即属于左翼作家的散文;以周作人、林语堂为代表的自由主义作家的散文;以及政治态度比较超越的京派及其他作家的散文等。

文体意识比以前大大增强。

这是30年代散文的另一个重要特征。

不同创作风格的追求在更大程度上还体现为对散文的社会功能和文体要求的不同理解,30年代的散文并没有因为政治化和诸多论争而走向危机,相反,却因为多方面的艺术探求而获得了生机,杂文、小品文和抒情性散文都各自有长足的发展。

第一节左翼作家的"鲁迅风"杂文左翼作家处于被国民党当局实施的文化围剿的压迫之中,他们当然更看重散文的现实批判性和论战的效果,作为匕首和投枪的杂文就很自然地成为他们首选的文体,这样,30年代就又出现了一个杂文创作的繁荣期。

"鲁迅风"杂文:30年代,除了鲁迅仍在继续创作之外,在他的影响下又一批新的杂文作者涌现了出来,其中影响较大的有瞿秋白、茅盾、唐弢、徐懋庸、聂绀弩等。

这些足以证明鲁迅对这一时期的左翼作家杂文创作的巨大影响,这些作家的杂文风格特色是可以用"鲁迅风"来加以概括的。

"杂文双璧":徐懋庸和唐弢是这一时期涌现出来的杂文新秀中的"双璧"。

徐懋庸(1911-1977):其知识渊博,长于思辨,其杂文贴切泼辣,文风质朴,主要也是针砭旧物,但是和鲁迅比,视野和力度都比较小。

主要杂文集有《不惊人集》、《打杂集》、《街头文谈》。

唐弢(1913-1992) :其杂文简明而有文采,是政论和艺术散文笔调的结合。

周作人(1885.1.16—1967.5.6) 生平简介主要作品原名周櫆寿,后改名槐树,字启明,起孟,号知堂。

浙江绍兴人。

鲁迅之二弟。

1901年考入江南水师学堂。

1906年赴日本,先后入东京政法大学、立教大学文科学习,曾与鲁迅共同翻译《域外小说集》一、二集。

1911年返回绍兴,先后任浙江省教育司视学和绍兴教育会会长、浙江第五中学英语教员。

1917年到北京大学任文科教瘦兼国史编译处?辑员。

新文学运动发韧时期,在《新青年》、《每周评论》等刊物上先后发表《人的文学》、《平民文学》、《思想革命》等新文学运动理论建设上的重要文章,产生过广泛影响。

1920年参加新潮社,被推选为该社主任编辑,并负责主持北京大学歌谣研究会。

1921年参与发起成立文学研究并起草宣言。

五西前后除继续翻译介绍外国作品外,还发表大量白话诗文?击封建礼教,成为新文化运动的骨干之一。

1922年7月起兼任燕京大学新文学系主任。

1923年第一部散文集《自己的园地》问世。

1924年11月发起组织语丝社,并成为《语丝》的实际主编。

后来的创作逐渐转为恰谈、闲寄韵味的随笔小品,曾提出“复兴千年的旧文明”的口号。

这时期作品结为《雨天的书》、泽泻集》、《谈虎集》、《谈龙集》等。

孤儿记(文言小说)1906,小说林社异域文谈(评论集)1915,墨润堂书坊欧洲文学史(理论)1918,商务自己的园地(散文集)1923,北京尘报社雨天的书(散文集)1925,北新泽泻集(散文集)1927,北新谈龙集(散文集)1927,开明谈虎集(散文集)1928,北新永日集(散文集)1929,北新过去的生命(诗集)1929,北新艺术与生活(译论集)1931,群益儿童文学小论(评论集)1932,上海儿童书局中国新文学的源流(理论)1932,北京人文书店看云集(散文集)1932,开明知堂文集(自选散文集)1933,天马周作人书信(书信集)1933,上海青光书局苦雨斋序跋文(序跋集)1934,天马夜读抄(散文集)1934,北新哭茶随笔(散文集)1935,北新苦竹杂记(散文集)1936,良龙风雨谈(撒文集)1936,北新瓜斗集(散文集)1937,上海宇宙风社秉烛谈(散文集)1940,北新药堂语录(散文集)1941,天津庸报社日本之在认识1941,国际文化振兴会药味集(散文集)1942,北京新民印书馆药堂杂文(散文集)1944,北京新民印书馆书房一角(散文集)1944,北京新民印书馆秉烛后谈(散文集(散文集)1944,北京新民印书馆苦口甘口(散文集)1944,上海太平书局立春以前(散文集)1945,上海太平书局鲁迅的故家(研究资料)1953,上海出版公司鲁迅小说里的人物(研究资料)1954,上海出版公司鲁迅的青年时代(回忆录)1957,中青过去的工作(散文集)1959,澳门大地出版社知堂乙酉文编(散文集)1961,香港三育图书文具公司周作人晚年手札一百封(书信集)1972,香港太平洋图书公司周曹通信集(共2辑)1973,香港太平洋图书公司儿童杂事诗1973,香港崇文书店知堂回想录(回忆录)1973,香港三育图书文具公司知堂杂诗抄(诗集)1987,岳?苦茶庵笑话选编,1937,北新明清笑话四种校订,1959,人文[翻译书目]侠女奴(民间故事)阿拉伯,1905,女子世界社玉虫缘(小说)美国爱伦坡著,1905,翔鸾社红星佚史(小说)英国哈葛德·安特路郎著,与鲁迅合译,1907,商务匈奴七十录(小说)匈牙利育河摩耳著,1908,商务域外小说集(1、2集)与鲁迅?译,1909,东经神田印刷所炭画(小说)波兰显克微支筑,1914,北京文明书局点滴(短篇小说集,此书后改名《空·打鼓》)俄国、波兰等,1920,北京大学出版部现代小说译丛与鲁迅、周建人合译,1922,商务陀螺(诗歌小品集)希腊等国,1925,新潮社狂言十番日本,1926,北新冥土旅行(散文集)希腊、法国等,1927,北新黄蔷薇(小说)匈牙利育珂摩耳著,1927,商务两条血痕(短篇小说集)日本石川啄木著,1927,开明玛加尔的梦(小说)俄国科罗连科著,1929,北新儿童剧(剧本集)日本、美国,便宜,1932,上海儿童书局希腊拟曲希腊海罗达斯·谛阿克列多思著,1934,商务希腊的神与英雄(神话集)英国劳斯著,1950,文生希腊女诗人萨波(传记)英国丰格尔著,1951,上海出版公司俄罗斯民间故事英国培因编译,1952,香港大公书局乌克兰民间故事英国培因编译,1953,香港大公书局阿里斯托芬喜剧集希腊,与罗念合译,1954,人文伊索语言希腊,1955,人文日本狂言选1955,人文欧里敝德斯悲剧集(1—3集)希腊,与罗念生同译,1957—1958,人文浮世澡堂(小说)日本式亭三马著,1958,人文希腊神话故事英国劳斯著,1958,天津人民石川啄木诗歌集日本,与卞立强合译,1962,人文古事记(历史小说)日本安万侣著,1963,人文平家物语(历史演义小说)日本,与申非合译,1984,人文[研究资料书目]周作人(陶明志编,1934,北新周作人先生纪事(方纪生编)1944,日本光风馆周作人(美国恩斯特·沃尔夫)1971,纽约Twayne书局北京苦住庵记——日中战争时代的周作人(本山英雄)1978,日本筑摩书房周作人年谱(张菊香、张铁荣编)1985,南开大学出版社周作人研究资料(上下册,张菊香、张铁荣编)1986,天津人民周作人概观(舒芜)1986,湖南人民鲁迅周作人比较论(李影彬)1987,南开大学出版社。

摘要:1928年,周作人正式闭户读经,至此他的思想情绪明显内转,这可视之为其散文创作前后期的分界线。

他后期散文因为其个性的原因和文学观念的转变而形成了独特的艺术特色:苦寂闲适的情感基调,平和冲淡的叙述风格,知性趣味的艺术格调,雅俗兼有的语言特色。

本文试从这四个方面具体分析,从而透视他苦涩复杂的人生历程。

关键词:周作人;后期散文;艺术特色Talk About Zhou Zuoren’s Proses of His Late Period Artistic Characteristic Abstract: In 1928, Zhou Zuoren’s thought mood rotated obviously inside, this regards it as the line of demarcation of one before and after its prose is created. His later prose has formed unique artistic character- istics because of his personality and the change of literary concept: sad feelings, the gentle style of aesthetics, intellectual and interesting art style and the simple and implicit linguistic style. This text try to make a concrete analysis of from those four respect, we can perspective his bitter and complicated life.Key words: Zhou Zuoren; Prose of late period; Artistic characteristic周作人是现代文学史上有巨大影响的散文家。

从“汉籍”到“域外汉籍”作者:王勇来源:《浙江大学学报(人文社会科学版)》2011年第10期[摘要]在现代文献中,“汉籍”一词出现频率颇高,却罕有辞书收录之。

学界均以“汉籍”指称中国典籍,然此义项非中国固有。

在中国语境里,扬雄《方言》最早使用“汉籍”,尔后从魏晋至隋唐,再经宋元至明清,汉籍即“汉代典籍”之义项传续有千余年。

在日本文脉中,“汉籍”相对“国书”而言指中国书籍,相对“和书”则泛指汉文典籍,又相对“佛书”专指儒学经典。

现代汉语中的“汉籍”既传承古汉语基因,又吸纳日语词血液,熔铸出一个新词——不仅包括中国传统的经史子集,还涵盖佛经及章疏乃至简帛、碑刻、尺牍、图赞之属。

当今方兴未艾的“域外汉籍”研究,论者各自定义、随意取舍,呈现种种乱相。

若从“汉籍”乃中华文明结晶推演,“域外汉籍”应定义为凝聚域外人士心智的汉文书籍,是在中华文明浸润下激发的文化创新,构成东亚“和而不同”的独特文明景观。

[关键词]书籍之路;和制汉语;和而不同;和刻本;“域外汉籍”From ″Chinese Classics″ to ″Overseas Chinese Classics″Wang Yong(Department of Chinese Language and Literature,Peking University,Beijing 100871, China)Abstract:The term ″Chinese classics″ appears frequently in modern literature,but few dictionaries have included it as a n entry.In the academic world,″Chinese classics″ is usually used to refer to classics of China,but this term is not what it has always been in history.In the Chinese context,″Chinese classics″ first appeared in Yang Xiong s Fangyan.For more than one thousa nd years after that,from the Wei and Jin dynasties through Sui,Tang,Song,Yuan,Ming to the Qing dynasty,the term meant ″the classics of Han dynasty″.In the Japanese context,when used in comparison to ″Japanese classics″,″Chinese classics″ refers to Chinese books; when used in comparison to ″washo (Japanese books)″,it refers to classics written in Chinese; and when used in comparison to ″Buddhist books″,it refers to Confucian classics.In modern Chinese,″Chinese classics″ has inherited its traditional senses from the Chinese language and absorbed new senses from Japanese as well.The coinage ″Chinese classics″ not only refers to the traditional history,philosophy and literature of Confucian classics,but also contains Sutra,Buddhist books,books copied on silk,bamboo or wooden slips,inscriptions,and hymn texts written on pictures.Nowadays,in their study on ″Overseas Chinese classics″,researchers have come up with their own definitions,some of which are rather casual,resulting in confusion in the understanding of ″Chinese classics″.If ″Chinese classics″ are the crystallization of Chinese civilization,″Overseas Chinese classics″ should be defined as books written in Chinese but published outside China,which reflect the wisdom of overseas Chinese and that of foreigners as well.They are cultural innovations inspired by Chinese civilization,and form a unique East Asian civilization landscape characterized as ″harmony without sameness″.Key words: the Book Road; Japanese Coined Chinese words; harmony without samen ess; Chinese classics published in Japan;″Overseas Chinese classics″以汉唐为标志的中国文化曾经惠及四邻、泽被东亚,由民族文化发展为区域文化乃至国际文化。

浪漫主义想象与现实的差距——读《苦雨》有感基本摘要: 《苦雨》堪称周作人的代表作——“雨”与“风”一起构成了周作人散文的“基本意象”,以此为文题或书名的作品就有《雨天的书》、《雨的感想》、《风雨谈》、《风雨后谈》……《苦雨》即是第一篇,而且似乎成了周作人的传世之作。

周作人自己也以“苦雨”题名书斋,称号“苦雨翁”,“苦雨”遂与周作人其人其文混然一体而不可分。

题曰“苦雨”,“雨”是客观景象,“苦’是主观感受,不同的主、客体的组合,就构成了不同的意象。

文章即由此谈起。

关键词:“苦”雨周作人周氏风格浪漫主义这是一篇“借物咏怀”的文章,“苦雨”很能代表当时作者的心境,借着回忆、想象以及叙述,各种各样的“雨”被搬到笔下,写得相当自如,而整篇文章始终笼罩在淡淡的哀愁里。

另外值得注意的是作者使用的是“书信体”,借着这一“私人化”文体,叙述更显得娓娓而谈。

本文也很能体现周作人文章的特点,所用材料都是一般情况下不入诗文的,而他都能写出味道来,自有其过人之出。

文章写得似有意似无意,似有意思似无意思,所谈的确都是“私事”,又在结尾若有所指若无所指,凡此种种,皆为典型的周氏风格。

题目拈出一个“苦”字,正是周作人颇为标榜而又刻意追求的一种艺术境界。

因此,这篇散文,也就要加如题所示,处处围绕苦字而左旋右转了。

他写出了因为雨而悬想旅人或者有行路之苦;因为雨而围墙颓记有梁上君子光顾之惊;因为雨而水浸书斋;因为雨就是睡着了也仿佛觉得耳边粘着面条似的东西;因为雨而推想乡下的穷朋友很有可能遭逢不幸。

可以说通篇以雨旋转而以苦打结,故面统名苦雨。

苦这人字眼,在周作人的笔下是不应该漫然视之的。

是应该做为苦味对待的,对此,周作人非常自知也非常自负。

他在《药味集》中尝言,“拙文貌似闲适,往往一二旧友知其苦味”、“今以药味为题,不自讳言其苦。

”《药味集》出版于1942年,前一年他发行了《药堂语录》,后一年又有《苦口甘口》付梓。

如果说良药苦口,药与苦字虽可同等看待,字面上却终隔一层。

周作人《苦竹杂记》《苦竹杂记》周作人著肖毛据岳麓书社1987年7月《苦竹杂记》第1版扫校扫校说明其中,我自己扫校的有《谈金圣叹》《关于王韬》《关于焚书坑儒》《孙蕡绝命诗》《杜牧之句》《笠翁与随园》《两国烟火》《情书写法》《关于禽言》《儿时的回忆》《畏天悯人》《模糊》《说鬼》《关于日本语》《市河先生》《文字的趣味》《文字的趣味二》《情理》《常识》《责任》《谈文》《再谈文》《谈中小学》《孔德学校纪念日的旧话》。

其余电子版一一据岳麓版原书做了校对。

岳麓版原书中说:“《苦竹杂记》于1936年2月由上海良友图书公司初版印行,收文四十九篇,小引一篇,后记一篇,共计五十一篇。

现据初版本校订重印。

新编了索引。

书中的五十一篇文字,都依次序编了号,以便检索。

”我据该书检索的结果也是如此。

23:59 06-7-8 肖毛小引01.《冬天的蝇》02.谈金圣叹03.《醉馀随笔》04.关于王韬05.关于焚书坑儒06.孙蕡绝命诗07.《煮药漫抄》08.刘青园《常谈》09.《柿子的种子》10.《如梦录》11.《拜环堂尺牍》12.读禁书13.杜牧之句14.笠翁与随园15.两国烟火16.文章的放荡17.情书写法18.关于禽言19.谈油炸鬼20.《古南馀话》21.儿时的回忆22.畏天悯人23.入厕读书24.《广东新语》25.《岭南杂事诗抄》26.《隅田川两岸一览》27.《幼小者之声》28.蒋子潇《游艺录》29.模糊30.说鬼31.郝氏说《诗》32.谈土拨鼠——为尤炳圻君题《杨柳风》译本33.关于活埋34.日本的衣食住35.关于日本语36.市河先生37.《我是猫》38.《和文汉读法》39.《日本话本》40.文字的趣味41.文字的趣味二42.情理43.常识44.责任45.谈文46.再谈文47.谈中小学48.孔德学校纪念日的旧话49.北大的支路后记小引宝庆《会稽续志》卷四“苦竹”一条云:“山阴县有苦竹城,越以封范蠡之子,则越自昔产此竹矣。

谢灵运《山居赋》曰,竹则四苦齐味,谓黄苦,青苦,白苦,紫苦也。

越又有乌末苦,顿地苦,掉颡苦,湘簟苦,油苦,石斑苦。

苦笋以黄苞推第一,谓之黄莺苦。

孟浩然诗,岁月青松老,风霜苦竹馀。

”苦竹有这好些花样,从前不曾知道,顿地掉颡云云仿佛苦不堪言,但不晓得味道与蕺山的蕺怎样。

嘉泰《会稽志》卷十七讲竹的这一条中云:“苦竹亦可为纸,但堪作寓钱尔。

”案绍兴制锡箔糊为“银锭”,用于祭祀,与祭灶司菩萨之太锭不同,其裱褙锡箔的纸黄而粗,盖即苦竹所制者欤。

我写杂记,便即取这苦竹为名。

《冬心先生画竹题记》第十一则云:“郦道元注《水经》,山阴县有苦竹里,里中生竹,竹多繁冗不可芟,岂其幽翳殄瘁若斯民之馁也夫。

山阴比日凋瘵,吾友舒明府瞻为是邑长,宜悯其凶而施其灌溉焉。

予画此幅,冷冷清清,付渡江人寄与之,霜苞雪翠,触目兴感为何如也。

”此蔼然仁人之言,但与不佞的意思却是没有干系耳。

廿四年六月十三日,于北平。

(1935年6月23日刊《大公报》,署名知堂)01.《冬天的蝇》这几天读日本两个作家的随笔,觉得很有兴趣。

一是谷崎润一郎的《摄阳随笔》,一是永井荷风的《冬天的蝇》,是本年四五月间出板的。

这两个都是小说家,但是我所最喜欢的还是他们的随笔。

说也凑巧,他们一样地都是东京人,就是所谓“江户子”,年纪都是五十出外,思想不大相同,可是都不是任何派的正宗。

两人前不属自然派,后不属普罗文士,却各有擅场。

谷崎多写“他虐狂”的变态心理,以《刺青》一篇出名,永井则当初作耽美的小说,后来专写市井风俗,有《露水的前后》,是记女招待生活的大作。

他们的文章又都很好,谷崎新著有《文章读本》,又有《关于现代口语文的缺点》一文收在《倚松庵随笔》中。

我读他们两人的文章,忽然觉得好有一比,谷崎有如郭沫若,永井仿佛郁达夫,不过这只是印象上的近似,至于详细自然并不全是一样。

说到文章我从前也很喜欢根岸派所提倡的写生文,正冈子规之外,坂本文泉子与长冢节的散文,我至今还爱读,可是近来看高滨虚子的文集《新俳文》与山口青村的《有花的随笔》,觉得写是写得漂亮,却不甚满足,因为似乎具衣冠而少神气。

古来的俳文不是这样的,大抵都更要充实,文字纵然飘逸幽默,里边透露出诚恳深刻的思想与经验。

自芭蕉、一茶以至子规,无不如此,虽然如横井也有纯是太平之逸民,始终微笑地写那一部《鹑衣》者也不是没有,谷崎永井两人所写的不是俳文,但以随笔论我觉得极好。

非现代俳谐师所能及,因为文章固佳而思想亦充实,不是今天天气哈哈哈那种态度。

《摄阳随笔》里的《阴翳礼赞》与《怀东京》都是百十页的长篇,却值得一气读完,随处遇见会心的话,在《倚松庵随笔》里有《大阪与大阪人》等一二篇也是如此。

《冬天的蝇》内有文十篇,又附录旧稿八篇为一卷曰《墨滓》。

卷首有序六行云:“讨人厌而长生着的人呀,冬天的蝇。

想起晋子的这句诗,就取了书名。

假如有人要问这意思,那么我只答说,所收的文章多是这昭和九年冬天起到今年还未立春的时候所写的也。

还有什么话说,盖身老矣,但愈益被讨厌耳。

乙亥之岁二月,荷风散人识。

”谷崎今年才五十,而文中常以老人自居,永井更长七岁,虽亦自称老朽,纸上多愤激之气,往往过于谷崎,老辈中唯户川秋骨可以竞爽,对于伪文明俗社会痛下针砭,若岛崎藤村诸人大抵取缄默的态度,不多管闲事了。

《冬天的蝇》的文章我差不多都喜欢,第二篇云《枇杷花》,末云:“震灾后自从银座大街再种柳树的时候起,时势急变,连妓家酒馆的主人也来运动议员候补这种笑话现在想听也听不到了,但是这咖啡馆的店头也时常装饰着穿甲胄的武士土偶,古董店的趸卖广告上也要用什么布珍品之炮列运廉卖之商策这种文句了。

“我喜欢记载日常所见闻的世间事件,然而却不欲关于这些试下是非的论断。

这因为我自己知道,我的思想与趣味是太辽远地属于过去之废灭的时代也。

……“在陋屋的庭园里野菊的花亦既萎谢之后,望着颜色也没有枇杷花开着,我还是照常反复念那古诗,羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。

这样地,我这一身便与草木同样地徒然渐以老朽罢。

”上文里仿佛可以看出些伤感的气味,其实未必尽然,三年前在《答正宗谷崎二氏的批评》中云:“大正三四年顷,我将题为《日和下驮》的《东京散策记》写完了。

我到了穿了日和下驮(晴天屐)去寻访古墓,实在早已不能再立在新文学的先阵了。

”所以他这种态度至少可以说是二十年来已是如此,他之被人讨厌或是讨厌人因此也由来已久,《冬天的蝇》不过是最近的一种表示罢了。

前年出板的《荷风随笔》中有《讨厌话》与《关于新闻纸》两篇文章,对于文人记者加以痛骂,在《日和下驮》第一篇中也有很好的一段话,这乃是大正三年(一九一四)所写:“日本现在与文化已烂熟了的西洋大连的社会情形不同,不管资本有无,只要自己想做,可做的事业很不少。

招集男女乌合之众,演起戏来,只须加上为了艺术的名号,就会有相当的看客来看,引动乡间中学生的虚荣心,募集投稿,则文学杂志之经营也很容易,借了慈善与教育的美名,迫胁软弱的职业艺员,叫他们廉价出演,一面强售戏券,这样开办起来,可以得到湿手捏小米的大赚头。

从富豪的人身攻击起手,渐渐得了凶头子的名望,看到口袋充满的时候巧妙地摇身一变,成为绅士,摆出上流的模样,不久就可做到国会议员。

这样看来,要比现在日本可做的事多而且容易的国家恐怕再也没有了。

可是,假如有人看不起这样的处世法的,那么他宜自退让,没有别的法子。

想要坐市内电车去赶路的人,非有每过车站时不顾什么面子体裁,把人家推开,横冲直撞地蹦上去的蛮勇不可。

若是反省自己没有这样蛮勇,那么与其徒然在等候空的电车,还不如去找汽车不经过的小胡同,或是得免于街道改正之破坏的旧巷,虽然龟步迟迟,还是自己踯躅地去步行吧。

在市内走路,本来并不一定要坐市设的电车的,只忍受些许的迟延,可以悠悠阔步的路现在还是多有。

同样地,在现代的生活上也并不一定如不用美洲式的努力主义去做便吃不成饭。

只要不起乡下绅士的野心,留了胡子,穿了洋服,去吓傻子,即使身边没有一文积蓄,没有称为友人之共谋者,也没有称为先辈或头领之一种阿谀的对象,还可以经营优游自适的生活的方法并不很少。

即使一样去做路边摆摊的小贩,与其留了胡子,穿了洋服,用演说口调作医学的说明,卖莫明其妙的药,我也宁可默然在小胡同的庙会里去烙了小棋子饼卖,或是捏面人儿也罢。

”一抄就抄了一大串,我也知道这是不很妥当的。

第一,这本不是《冬天的蝇》里边的文章。

第二,永井的话在中国恐怕也难免于讨人厌。

抄了过来讨人家的不喜欢,我们介绍人对于原作者是很抱歉的事,所以有点惶恐,可是翻过来说,原作者一句句的话说得对不对,我可以不必负责,因为这里并不是在背圣经也。

六月十五日。

(1935年6月23日刊《大公报》,署名知堂)02.谈金圣叹关于金圣叹的事迹,盂心史先生在《心史丛刊》二集中收辑得不少。

有些记圣叹临死开玩笑的事,说法不一致,但流传很广。

五应奎《柳南随笔》云:“闻圣叹将死,大叹诧曰,断头至痛也,籍家至惨也,而圣叹以不意得之,大奇。

于是一笑受刑。

”许奉恩《里乘》转录金清美《豁意轩录闻》云:“弃市之日作家信托狱卒寄妻子,临刑大呼曰,杀头至痛也,灭族至惨也,圣叹无意得此,呜呼哀哉,然而快哉。

遂引颈受戮。

狱卒以信呈官,官疑其必有谤语,启缄视之,上书曰,字付大儿看,盐菜与黄豆同吃,大有胡桃滋味,此法一传,我无遗憾矣。

官大笑曰,金先生死且侮人。

”柳春浦《聊斋续编》卷四云:“金圣叹临刑时饮酒自若,且饮且言曰,割头痛事也,饮酒快事也,割头而先饮酒,痛快痛快。

圣叹平日批评诗文每涉笔成趣,故临死不忘趣语,然则果痛耶快耶,恨不起圣叹问之。

”毛祥麟《对山书屋墨馀录》卷一云:“当人瑞在狱时,付书于妻曰,杀头至痛也,籍没至惨也,而圣叹以无意得之,不亦异乎。

”廖柴舟《二十七松堂集》卷十四《金圣叹先生传》云:“临刑叹曰,砍头最是苦事,不意于无意中得之。

”柴舟生于清初,甚佩服圣叹,传后记曰,“予过吴门,访先生故居而莫知其处,因为诗吊之,井传其略如此云。

”查卷七有《汤中丞毁五通淫柯记》,后记云“予于丙子岁来吴”,计其时为康熙三十五年,距圣叹之死亦正三十五年,此种传说已在吴中流行,如或可据则自当以廖说为近真耳。

传中又记圣叹讲《圣自觉三昧经》事,说明圣叹字义及《古诗十九首》不可说事,皆未见他人记述。

《唱经堂才子书汇稿》有矍斋二序,一曰《才子书小引》,署顺治己亥春日同学矍斋法记圣瑷书,有云:“唱经仆弟行也,仆昔从之学《易》,二十年不能尽其事,故仆实以之为师。

凡家人伏腊,相聚以嬉,犹故弟耳。

一至于有所咨请,仆即未尝不坐为起立为右焉。

”二曰《叙第四才子书》,即杜诗,署矍斋昌金长文识,无年月,盖在圣叹死后矣,末曰:“临命寄示一绝,有且喜唐诗略分解,庄骚马杜待何如句,余感之,欲尽刻遗稿,首以杜诗从事。

”此又一说也。

我们虽不能因此而就抹杀以前各种传说,但总可以说这金长文的话当最可靠,圣叹临死乃仍拳拳于其批评工作之未完成,此与胡桃滋味正是别一副面目也。