腹泻病诊断治疗指南

- 格式:pdf

- 大小:244.92 KB

- 文档页数:3

儿科腹泻病诊疗指南儿科腹泻病是指儿童在消化道出现异常,导致大便次数增多、稀薄、呈现液体状态的一种常见疾病。

它有很多种病因,包括感染性、非感染性和药物等引起,严重的腹泻会给儿童的生活和成长带来很大的困扰。

因此,针对儿科腹泻病,制定诊疗指南十分有必要。

1.病史采集和体格检查儿科腹泻病的诊断首先需要进行详细的病史采集和体格检查,包括病程、腹泻性质、大便频率、是否有血便、发热情况等。

体格检查包括体温、呕吐、腹痛、腹胀、是否有腹部包块等。

这些信息对于判断病情和病因、制定治疗方案都非常重要。

2.辅助检查根据病史和体格检查结果,可以适当进行一些辅助检查,如血常规、粪便常规、病原学检测、肠道吸收功能等检查,有助于明确病原体,判断病情和指导治疗。

3.营养支持治疗对于轻度腹泻患儿,可通过改善饮食、补充水分和电解质来进行营养支持治疗。

建议喂养清淡易消化的食物,增加饮水量,适当补充盐分和矿物质,保证儿童营养和水分的平衡。

4.抗菌治疗对于明确存在细菌感染的儿童,可根据细菌药敏试验结果选用适当的抗生素进行治疗。

注意选择安全有效的抗生素,避免滥用和盲目使用,以免产生耐药菌株。

5.抑制腹泻药物治疗针对腹泻症状较为严重的儿童,可以使用抑制腹泻药物进行治疗。

常用的药物包括吗丁啉、吡坦霉素、洛哌丁胺等。

但是应该慎用,根据具体病情和患儿年龄进行选择。

6.病因治疗对于明确的非感染性腹泻,要根据具体病因采取相应的治疗措施。

如针对乳糖不耐受,要通过饮食调整使之远离乳糖;对于胆汁酸吸收不良,可采用药物疗法,如奥美拉唑等;对于过敏性腹泻,要避免接触过敏原等。

7.评估病情和预后在治疗过程中,要定期评估患儿病情和预后。

根据病情的好转程度和复发的情况,决定是否需要进一步的治疗。

8.水电解质平衡的监测和调整儿童腹泻在造成水电解质紊乱的同时,也是纠正水电解质紊乱的关键。

要密切监测儿童的生理状态,及时纠正钠、钾、钙和氯等电解质的紊乱。

在进行儿科腹泻病的诊疗过程中,应该注意以下几个方面:1.提高医务人员对儿科腹泻病的认识和了解,提高诊疗水平,避免对儿童腹泻的过度治疗或延误治疗。

小儿腹泻小儿腹泻又称消化不良、小儿肠炎,以大便次数增多,粪质稀薄为主症。

多见于婴幼儿,好发在夏秋季节。

中医认为外感暑湿或饮食不洁,损伤脾胃,运化不健,饮食不能化为精微而成湿滞,阻于中焦,使之清浊升降失常,清气不升,而致腹泻。

病重者,津液大耗,容易伤阴伤阳,转危变险,必须警惕。

【诊断】1.以腹泻蛋花水样大便,每日数次至十余次以上为主症,或伴呕吐、发热。

2.注意大便的性状、次数、气味、颜色以及排便时的表情,以区别腹泻的虚实寒热,并和痢疾作鉴别(本病无腹痛、脓血及里急后重等症状)。

3.注意全身状况,有无烦躁或极度委靡、口渴、皮肤干瘪等症状,及有无伤阴、伤阳的转变。

4.若有腹胀、呼吸深长、脉微、惊厥等症状,提示脱水、电解质亲乱,有并发症存在。

5.消化不良性腹泻,大便镜检有未消化食物及脂肪滴,乳酸试验阳性;感染性腹泻,大便培养有致病性大肠杆菌、肠弯曲菌等生长,也可分离出肠道病毒。

【治疗】小儿腹泻的治法很多,有采用辨证论治的内服药疗法;有应用推拿和针灸疗法;近年来外治疗法发展很快,温灸治疗有效,可免小儿服药难,深得家长们喜爱。

分别介绍于下。

一、辨证论治根据腹泻次数和寒热虚实的性质,可分为伤食泻、湿热泻、脾虚泻三证,若利下津液大耗,伤及正气,又可出现伤阴伤阳等变证。

治疗方法,分别给予消导、清肠、化湿、健脾;出现变证,给予救阴扶阳,随证处理。

1.伤食泻脱腹胀痛,痛则欲泻,泻后痛减,大便色黄褐泥烂或呈水样,有不消化残渣,酸臭如败卵,精神尚好,苔脉无异常。

此乃伤食积滞引起,病程短暂,性质较轻。

治法:消食助运。

方药举例:保和丸加减。

焦山楂、莱腋子、苍术、连翘各IOg,半夏6g,陈皮5g。

加减:暧饱明显,加麦芽10g。

水煎服。

腹痛苔白,病程稍长,加炮姜、广木香等份研粉服,每次1g,每日3次。

并有外感风寒,发热、流涕、咳嗽,加葛根、荆芥、防风各6g,枯梗5g。

2.湿热泻大便次数增多在10次以上,蛋花水样便,黄赤而臭,肠鸣腹胀,甚则呕吐,或伴发热、口渴、精神烦躁,小便黄赤,苔薄黄腻或薄白而干。

儿童腹泻病诊疗指南

简介

本指南旨在提供儿童腹泻病的诊断和治疗建议,帮助医生和家

长更好地处理这一常见的儿童疾病。

诊断

- 根据症状和体征,判断是否为腹泻病。

- 测量患儿体温,检查大便样本以确定是否存在感染。

- 判断腹泻的类型(急性或慢性),并根据病因和持续时间采

取相应的诊断措施。

治疗

- 保持水分平衡是治疗腹泻病的关键,确保儿童适当摄入充足

的液体和盐分。

- 给予特殊的口服液体补充剂,如口服补液盐溶液、口服补液

糖盐溶液等。

- 若儿童不能摄入足够的液体,可能需要静脉输液治疗。

- 在治疗期间,避免给儿童进食含脂肪、高纤维和刺激性食物,以免加重症状。

- 观察并控制儿童的食欲,根据情况适当调整饮食。

进一步检查和治疗

- 根据病情,医生可能会进一步检查和治疗,以确定病因并缓解症状。

- 若症状严重或病情复杂,可能需要住院治疗,并进行更详细的检查和干预。

预防措施

- 做好卫生惯教育,特别是勤洗手和注意饮食卫生。

- 保证儿童摄入均衡的营养,增强免疫力。

- 饮食多样化,避免过多的加工食品和甜食。

- 避免儿童接触可能导致腹泻的传染源。

以上建议仅供参考,具体的诊断和治疗应根据医生的判断和儿童的实际情况进行。

请咨询医生了解更多详细信息。

《慢性腹泻基层诊疗指南》要点慢性腹泻是指连续或反复持续3个月以上的大便次数增多、大便稀烂或水样,且伴有腹痛、腹胀等症状。

慢性腹泻的病因复杂,包括消化系统疾病、营养物质吸收障碍、肠道感染、药物反应等多种因素。

对于慢性腹泻的基层诊疗,以下是一些要点。

1.详细病史采集:医生应详细询问患者的腹泻病史,包括病程长短、腹泻的性质、伴随的症状等,并了解患者的饮食习惯、用药史、既往疾病史等。

2.体格检查:医生应进行全面的体格检查,包括查看皮肤黏膜是否有营养不良的表现,触诊腹部是否有压痛、包块等异常体征。

3.实验室检查:适当的实验室检查对于鉴别慢性腹泻的病因非常重要。

常见的实验室检查包括血常规、血生化、粪便常规、大便培养等。

4.病因诊断:根据患者的病史、体格检查和实验室检查结果,医生可以初步进行慢性腹泻的病因诊断。

常见的病因包括慢性感染性腹泻、功能性腹泻、肠道炎症、吸收不良综合征等。

5.治疗方案:根据慢性腹泻的病因,制定相应的治疗方案。

对于感染引起的腹泻,使用抗生素进行治疗;对于功能性腹泻,可采用改变饮食习惯、增加纤维摄入量、使用止泻药等措施;对于肠道炎症引起的腹泻,需使用适当的抗炎药物进行治疗;对于吸收不良综合征,需根据具体的病因进行相应的治疗。

6.营养支持:慢性腹泻患者易导致营养不良,因此在治疗的同时,应进行营养支持。

包括增加膳食中的蛋白质、维生素和微量元素摄入量,以及考虑使用口服或静脉营养支持。

7.随访与复查:慢性腹泻的治疗是一个长期的过程,需要进行定期随访和复查。

医生应定期询问患者的症状是否有改善,是否出现新的症状,并根据情况进行相应的调整治疗方案。

总的来说,慢性腹泻的诊疗需要综合考虑患者的病史、体格检查和实验室检查结果,并针对具体的病因进行治疗,同时进行营养支持和定期随访复查。

这些要点可以指导基层医生进行慢性腹泻的诊断和治疗,提高患者的生活质量。

《细菌性腹泻的临床实验室诊断操作指南》解读

一、标准制定目的、适用范围及制定依据

在我国,腹泻属高发病率的疾病之一,可出现胃肠道感染的后果。

致腹泻的病原体不断出现,准确快速的病原体实验室检测有助于提高临床诊断和治疗

的水平,帮助缩短腹泻患者患病病程及减少死亡率。

国外细菌性腹泻的实验室

诊断操作规范较完善,我国关于临床微生物细菌性腹泻的实验室诊断标准尚不

够明确,不同实验室关于腹泻便标本检测的实验前、中、后环节存在很大差异,亟待统一行业卫生标准。

此标准的出台旨在帮助提高细菌性腹泻实验室诊断的

阳性率以及临床的诊治水平。

本规范参考我国二、三级医院的现有技术和硬件条件,制订出符合中国实际情况的标准操作程序。

病原菌培养检测流程依据2007年Washington DC《临床微生物操作手册》

第三版及中国CDC颁布的霍乱弧菌检测程序;药敏试验的抗菌药物选择和报告

依据2016年CLSI(M100-S26)及2010年CLSI(M45-A2)。

二、标准内容解读

本标准按分析前、中、后的操作顺序撰写,力求符合临床实验室工作习惯,可操作性强。

术语和定义部分是背景知识。

主体内容之一为标本采集、运送、接收和拒收标准,该部分内容强调了实验前临床及实验室相关工作人员的注意事项;内容之二为实验室检查,明确不同病原菌的检测流程及选择培养基、强调不同环节的生物安全注意事项、明确药敏结果分析报告原则及实验室最终报告格式,提高实验室报告的临床使用价值。

【基层常见疾病诊疗指南】慢性腹泻基层诊疗指南(实践版·2019)一、概述(一)定义腹泻(diarrhea)指排便次数明显超过平时习惯(>3次/d),粪质稀薄,含水量增加(>85%),大便可伴有黏液、脓血或未消化的食物。

一般来说,急性腹泻病程在2~3周内,而慢性腹泻(chronic diarrhea)指病程>4周,或间歇期在2~4周内的复发性腹泻。

(二)分类慢性腹泻的基本病理生理学变化是肠道对水分的吸收能力减小或分泌能力增加,导致大便粪质含水量增多,进而导致腹泻。

根据腹泻的病理生理类型不同可将腹泻分为4类:分泌性腹泻、渗出性腹泻、渗透性腹泻和动力性腹泻。

根据有无器质性病变,慢性腹泻可分为器质性腹泻和功能性腹泻。

从鉴别诊断的角度出发,慢性腹泻也可按临床特点进行分类,即水样泻、脂肪泻和炎症性腹泻。

多数腹泻是在多种因素和机制共同作用下发生的。

(三)流行病学腹泻是一种常见的临床症状,而不是一种单独的疾病,慢性腹泻在临床上很常见,据估计我国3%~5%的人群患过慢性腹泻。

因慢性腹泻定义以及诊断标准尚未统一,不同地区对慢性腹泻的定义也不相同,故难以针对慢性腹泻进行准确的流行病学调查。

二、病因与发病机制(一)病因慢性腹泻可由多种疾病引起,包括功能性疾病和器质性疾病,见表1。

在慢性腹泻的病因中,大部分为功能性疾病,主要包括腹泻型肠易激综合征(irritable bowel syndrome with diarrhea,IBS-D)和功能性腹泻。

表1 慢性腹泻的病因(二)发病机制正常人每24小时约有9 L水分和电解质进入小肠,其中2 L来自饮食,7 L来自消化道和肝胆胰分泌的消化液,小肠可吸收其中90%的水分,仅有1~2 L排至结肠,结肠又可吸收其中90%水分,最终仅有0.1~0.2 L水分随粪便排出。

如胃肠道水电解质平衡紊乱,粪便中水分增加,即可造成腹泻。

三、诊断、鉴别诊断与转诊(一)诊断步骤慢性腹泻的诊断可以分为以下几个步骤:1.判断是否属于真正意义上的腹泻。

腹泻诊断与治疗指南I 常用知识I.1 腹泻的病因分类L1.1 感染性细菌性:霍乱、细菌性痢疾、大肠杆菌性肠炎;病毒性:轮状病毒性肠炎;真菌性:肠道念珠菌病;原虫感染:阿米巴痢疾、隐孢子虫感染(HIV);蠕虫感染:血吸虫病、旋毛虫病。

L1.2 非感染性原发性小肠吸收不良:热带性口炎性腹泻、成人乳糜泻;继发性小肠吸收不良:胰消化酶缺乏、双糖酶缺乏、胆汁缺乏;非感染性炎症:放射性肠炎、炎症性肠病、缺血性肠炎;功能性腹泻:IBS、甲状腺功能亢进症、胃大部切除术后;药源性;肠道肿瘤:大肠癌、 VIP 瘤、APUD 瘤、小肠淋巴瘤等。

L.2 腹泻发病学分类及特点L.2.1 渗透性腹泻肠腔内有大量高渗食物或药物引起,特点为禁食后腹泻停止,粪便中含有大量未完全消化或分解的食物成分, pH 偏酸性,肠腔内渗透压高。

L2.2分泌性腹泻肠吸收受抑/胃肠道分泌大量水和电解质,特点为大量水样泻,粪中无脓血或脂肪,禁食后仍有腹泻,粪渗透压接近血浆。

L.2.3 渗出性腹泻炎症或溃疡引起脓血、粘液渗出到肠腔而引起,可分为感染性或非感染性,粪便量少,左半结肠病变多有粘液、脓血便。

L.2.4 胃肠运动功能异常性腹泻粪便多稀烂但不带渗出物,伴肠鸣音亢进,腹痛可有可无。

为排除性诊断。

L3 腹泻的定位诊断L3.1 小肠性腹泻腹痛位于脐周;粪便量多、稀薄,或可含脂肪,粘液少,恶臭;腹泻次数较少;无里急后重;体重减轻常见。

L3.2 大肠性腹泻腹痛位于结肠解剖部位;粪便量少,可含粘液脓血;腹泻次数较多;里急后重常见;除恶性肿瘤外,体重减轻少见。

I.4 急性腹泻的病情分类轻型:无脱水、无中毒症状;中型:轻中度脱水或有轻度中毒症状;重型:重度脱水或明显中毒症状(烦躁、精神萎糜、嗜唾、面色苍白、高热或体温不升、外周白细胞计数明显增高等)。

L5 临床诊断用词临床上将未明确诊断的腹泻统称腹泻病(diarrheal disease)。

腹泻是指排便次数超过3次/d, 粪质稀薄(含水量超过85%),排粪量超过200g(200mL), 可以有粘液或粘液脓血样便。

慢性腹泻基层诊疗指南2019(全文)一、概述(一)定义慢性腹泻(chronic diarrhea)是消化系统常见的症状,也是消化科门诊患者常见的就诊原因,发病时影响患者的体力、精神状态、营养吸收、日常工作,大大降低患者的生命质量,造成较大的社会负担。

腹泻(diarrhea)指排便次数明显超过平时习惯(>3次/d),粪质稀薄,含水量增加(>85%),大便可伴有黏液、脓血或未消化的食物。

既往认为慢性腹泻的粪便排便量>200 g/d,但因粪便的重量变化很大,正常人的粪便重量可能会超过这个值,因此不推荐将粪便重量作为腹泻的衡量标准。

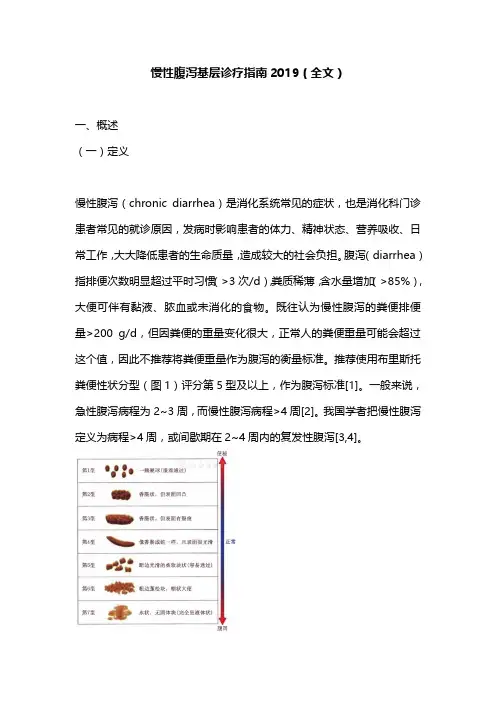

推荐使用布里斯托粪便性状分型(图1)评分第5型及以上,作为腹泻标准[1]。

一般来说,急性腹泻病程为2~3周,而慢性腹泻病程>4周[2]。

我国学者把慢性腹泻定义为病程>4周,或间歇期在2~4周内的复发性腹泻[3,4]。

图1 布里斯托粪便性状分型(BSFS大便分型法)(二)分类慢性腹泻的基本病理生理学变化是肠道对水分的吸收能力减少或分泌能力增加,导致大便粪质含水量增多,进而导致腹泻。

1.根据腹泻的病理生理类型不同可将腹泻分为4类:分泌性腹泻、渗出性腹泻、渗透性腹泻和动力性腹泻。

2.根据有无器质性病变,慢性腹泻可分为器质性腹泻和功能性腹泻。

3.根据临床特点,慢性腹泻可分为水样泻、脂肪泻和炎症性腹泻。

多数腹泻是在多种因素和机制共同作用下发生的。

从鉴别诊断的角度出发,慢性腹泻的临床分类可能比传统的病理生理分类更加实用。

(三)流行病学慢性腹泻在临床上很常见,据估计,我国3%~5%人群患过慢性腹泻[3]。

西方人群慢性腹泻患病率为4%~5%,美国成人慢性腹泻的患病率为6.6%[4]。

但因慢性腹泻定义以及诊断标准尚未统一,不同地区对慢性腹泻的定义也不相同,故难以针对慢性腹泻进行准确的流行病学调查。

二、病因与发病机制(一)病因慢性腹泻可由多种疾病引起,包括功能性疾病和器质性疾病(表1)。

小儿腹泻疾病诊疗指南小儿腹泻是儿童常见的疾病之一,由于儿童的消化系统尚未完全发育成熟,免疫系统功能较弱,容易受到各种病原微生物的感染,引起腹泻。

本文将介绍小儿腹泻的诊疗指南,以帮助家长更好地了解和处理这一问题。

一、腹泻的定义和病因腹泻是指儿童每天大便次数增加,通常超过3次,并伴有稀便或水样便,且持续时间超过3天。

腹泻的病因非常多样化,可分为感染性腹泻和非感染性腹泻两类。

常见的感染性腹泻病原包括病毒、细菌、寄生虫等,而非感染性腹泻则可以由过敏、消化不良、肠道功能异常等因素引起。

二、腹泻的临床表现1.大便次数增多:通常超过3次/日;2.大便异常:常为稀便或水样便,有时伴有脓血;3.腹部不适:常伴有腹痛、腹胀等症状;4.全身症状:可能出现发热、食欲不振、嗜睡等;5.其他症状:如呕吐、脱水、体重下降等。

三、腹泻的诊断1.详细病史询问:对发病时间、症状表现、饮食情况、生活环境等进行了解;2.客观检查:包括体温、心率、呼吸、血压等生命体征的检查,腹部触诊、听诊等体格检查;3.实验室检查:首先进行常规血常规、尿常规等基本检查,如有必要,可进一步进行粪便常规、粪便培养、病毒抗原检测等。

四、腹泻的治疗腹泻的治疗主要分为对症治疗和病因治疗两个方面。

对症治疗包括以下几个方面:1.补充液体:腹泻会导致严重的体液丢失,因此,要及时补充足够的水分和电解质。

可以给儿童口服葡萄糖盐水、果汁水、补液盐、口服补盐液等。

对于重度脱水的患儿,应及时就医住院治疗。

2.适当饮食调整:在腹泻期间,要避免食用油腻、刺激性食物,可适当增加米汤、稀饭、面条等清淡易消化的食物。

3.增加益生菌摄入:益生菌可以增强肠道正常菌群,调节肠道功能,有助于恢复肠道微生态平衡,减少腹泻症状。

病因治疗则需要根据具体病因进行相应的治疗:1.病毒性腹泻:目前还没有特效药物可以抑制病毒,一般通过对症治疗,促进机体康复。

2.细菌感染性腹泻:根据细菌药敏试验结果选用敏感药物进行治疗。

泄泻泄泻是指大便次数增多,粪便稀薄,甚至泻出如水样的症状。

主要见于西医学之急慢性肠炎、胃肠功能亲乱、肠结核等肠道疾病。

本病的发生主要是由于感受外邪、饮食不节、情志失调、体虚久病等,导致脾胃运化失调,小肠受盛和大肠传导失常,清浊不分,相夹而下。

病理因素主要是湿,发病的关键为脾病湿盛。

病位在脾胃与大小肠,并可涉及肾和肝。

【诊断】1以大便粪质清稀为诊断的主要依据。

或大便次数增多,粪质清稀;或次数不多,粪质清稀,甚则如水样;或完谷不化。

2 .常兼腹胀腹痛,起病或急或缓,常先有腹痛,旋即泄泻,经常有反复发作病史,多由寒热、饮食、情志等因素诱发。

3 .除外某些生理习惯性的便次增多,以及其他病证中出现的泄泻症状。

4.大便常规、大便细菌培养、结肠X线及内镜检查有助于进一步诊断。

【治疗】一、辨证论治暴泻以邪实为主,治疗重在化湿;久泻以正虚为主,治疗重在健脾。

1寒湿大便清稀,甚至如水样,腹痛肠鸣,脱闷食少,恶寒发热,鼻塞头痛,肢体酸痛,苔薄白或白腻,脉濡缓。

治法:解表散寒,芳香化湿。

方药举例:蕾香正气散加减。

蕾香、白术、茯苓、陈皮、制半夏、厚朴、大腹皮各IOg,紫苏、白芷各6g。

加减:若表邪较重,可加荆芥、防风各6g。

2 .湿热泻下急迫,势如水注,便色黄褐而臭,腹痛,泻下不爽,肛门灼热,小便短赤,烦热口渴,苔黄腻,脉濡数或滑数。

治法:清热利湿。

方药举例:葛根苓连汤加减。

葛根10g,黄连3g,黄苓10g,泽泻12g,马齿宽15g,六一散(包煎)12go加减:若湿邪偏重,胸腹满闷,口不渴或渴不欲饮,舌苔微黄厚腻,脉濡缓,加苍术、厚朴各10g。

若夹食滞,加神曲、麦芽、山楂各10g。

3 .食滞泻下粪便臭如败卵,腹痛,肠鸣,脱腹痞满,泻下后痛减,伴有不消化食物,暧腐吞酸,不思饮食,苔垢浊或厚腻,脉滑。

治法:消食导滞。

方药举例:保和丸加味。

神曲、麦芽、山楂、莱腋子、法半夏各:1Og,陈皮6go加减:若食积化热,湿热壅阻肠间,脱腹胀满,泻而不爽者,可加枳实、制大黄各IOg o4 .脾胃虚弱面色萎黄,食少神疲,腹胀不舒,大便稀澹,或夹有不消化食物,甚则面浮足肿,舌淡苔白,脉濡缓。

2023 年儿科腹泻病诊疗指南〔课件〕儿科腹泻病诊疗指南腹泻病是大便次数或大便性状的转变的统称 .感染腹泻病是由多种病原体引起的急性肠道感染。

常见病原体包括轮状病毒、诺沃克病毒、大肠杆菌、空肠弯曲菌、耶尔森菌、志贺痢疾杆菌、沙门菌等 .按病程分:急性腹泻,病程〈2周; 迁延性腹泻:病程2周至 2 个月;慢性腹泻:病程>2 个月。

一、病史采集〔一)入院24 小时内完成病历,首次病程记录于入院 8 小时内完成。

〔二〕大便性状、次数及病程。

〔三〕有无脱水、电解质和酸碱平衡紊乱表现.〔四〕有无中毒病症。

〔五〕有无明显病因及诱因。

二、临床表现〔包括病症、体征〕〔一)可有不洁饮食史。

〔二〕共同表现呕吐、腹痛、腹泻。

重症呕吐、腹泻频繁,可吐出黄绿色或咖啡色液体 ,大便每日可达十余次至数十次。

(三〕伴有精神委靡、嗜睡、面色苍白、高热或体温不升等感染中毒病症.〔四〕腹部平软或腹胀,肠鸣音活泼。

〔五〕重者合并脱水、电解质及酸碱平衡紊乱。

1、脱水程度〔1〕轻度脱水:失水量约为体重5%。

患儿精神稍委靡,略有烦躁,尿量削减,口唇稍枯燥,眼窝和前囟稍凹陷。

(2)中度脱水:失水量约为体重5 %~10%。

患儿精神委靡或烦躁担忧,尿量明显削减,口唇枯燥,哭时泪少,皮肤苍白,弹性较差,眼窝和前囟明显凹陷,四肢稍凉。

(3)重度脱水:失水量约在体重 10%以上。

患儿精神极度委靡,表情冷淡,昏睡甚至昏迷。

尿量极少或无尿,口唇极度枯燥,哭时无泪,皮肤枯燥、有花纹、弹性极差,眼窝前囟极度凹陷,甚至消灭休克病症。

2、脱水性质(1 〕等渗性脱水 :最常见,血清钠为13 0-150mmol/L。

〔2〕低渗性脱水:血清钠<130mmol/L,可消灭头痛、嗜睡、抽搐、昏迷等神经系统病症。

(3)高渗性脱水:血清钠> 150mmol/L。

消灭皮肤黏膜枯燥、烦渴、高热、昏睡、惊厥等。

三、试验室检查〔一〕大便常规病毒或非侵袭性细菌感染者 ,大便外观常为水样或蛋花汤样便,显微镜检查无或仅有少数白细胞 ; 侵袭性细菌所致者外观多为脓性便或黏液脓血便,镜检有较多白细胞,或同时有红细胞。