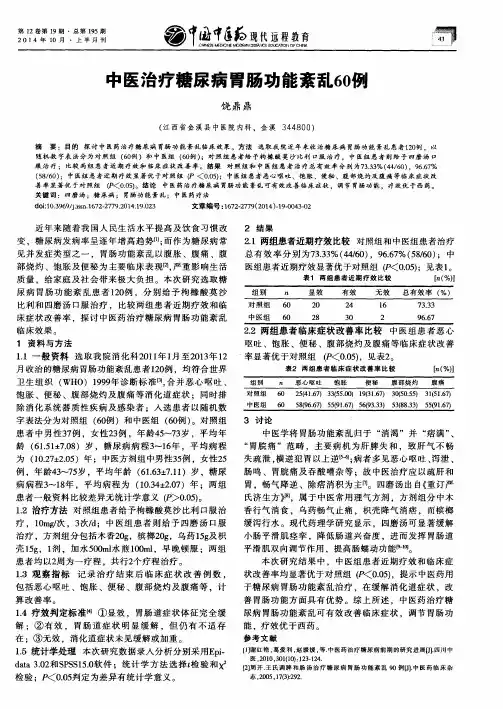

糖尿病胃肠功能紊乱应用中医治疗的临床探讨 周雪红

- 格式:pdf

- 大小:262.04 KB

- 文档页数:2

论著·社区中医药CHINESE COMMUNITY DOCTORS 中国社区医师2018年第34卷第8期糖尿病并发症多,是近年来影响生活质量的主要凶手[1]。

但很多糖尿病患者病情控制效果不佳,随着病程的延长,易出现胃肠道功能紊乱,是常见的慢性并发症[2],严重影响患者的生活质量。

笔者采用中西医结合的自拟组方治疗2型糖尿病性胃肠功能紊乱患者34例,取得了良好的效果,现报告如下。

资料与方法2016年1月-2017年6月收治2型糖尿病胃肠功能紊乱患者34例,其中门诊20例,住院14例;男24例,女10例;年龄46~68岁,平均58.8岁;均为农民;患病病程8~20年,近3年控制空腹血糖均≥10.0mmol/L,并发胃肠功能紊乱病程2个月~3年。

诊断标准:①符合糖尿病的相关诊断标准[3],所有病例治疗后空腹血糖10.0~17.1mmol/L;②符合胃肠功能紊乱的相关诊断标准[4],临床表现为腹泻与便秘交替,腹泻时段出现进食后腹泻,水样稀便>6次/d,便秘时>3d 无大便排泄,存在上腹痛、腹胀、恶心、呕吐等表现。

排除标准:①排除食物性、药物性、感染等原因导致的腹泻;心率变异有自主神经功能紊乱,交感神经受损表现;②全身代谢性、精神性疾病。

治疗方法:均给予胰岛素疗法控制血糖,调控血糖空腹6.0~8.0mmol/L,餐后2h 血糖<11.0mmol/L;应用中西医结合自拟方阿泰宁3粒,2次/d+固本益肠片4片,3次/d+碱式硝酸铋钾片1片,3次/d+马来酸曲美布汀0.1g,3次/d 口服治疗。

阿泰宁28d 为1个疗程,其余药物14d 为1个疗程,可连续应用2~4个月。

应用14d 后评价效果。

疗效判定标准:①显效:经治疗后上腹痛、腹胀、恶心、呕吐、便秘等明显改善,腹泻次数减少为2~3次/d,大便成形;②有效:经治疗后上腹痛、腹胀、恶心、呕吐、便秘等较前减轻,腹泻次数减少为3~4次/d;③无效:腹痛、腹胀、恶心、呕吐、便秘、腹泻等与治疗前无明显变化[5,6]。

糖尿病胃肠神经病变的中西医结合治疗研究进展糖尿病胃肠神经病变是糖尿病患者中常见的一种并发症,严重影响了患者的生活质量。

传统的西医药物治疗效果有限,且易出现药物耐受和药物副作用等问题。

因此,采用中华医学的理论与方法,结合现代医学的技术手段,逐渐成为治疗糖尿病胃肠神经病变的重要途径。

中医认为,糖尿病胃肠神经病变是由于脏腑失调、气血不畅所致的一种内因病,其病证的具体表现为患者的胃肠道蠕动功能异常、胃肠道分泌功能减退、消化吸收功能下降等。

针对这些中医疾病证候,中医师可采用针灸、中草药治疗等各种治疗手段进行综合调理。

其中,针灸治疗中,电针疗法是近年来先进且常用的治疗方式。

研究表明,电针可通过刺激神经,改善胃肠道蠕动功能,加快胃肠道内食物的流动速度,提高胃肠道分泌功能,以及增强消化吸收功能等,对于缓解病情具有显著疗效。

同时,电针还可通过负反馈调节机制,调节患者血糖水平,有助于控制血糖。

另外,中药治疗也获得了糖尿病胃肠神经病变的较好疗效。

如酸枣仁汤、四君子汤等方剂,可促进胃肠道蠕动,提高胃肠道分泌功能,促进消化吸收。

又如柴胡汤、小柴胡汤等治疗方剂,则可滋阴清热,改善脾胃不和,增强机体抵抗力。

在临床实践中,将针灸、中药治疗与西药并用能提高治疗效果。

如以丙戊酸钠为主的西药,可缓解糖尿病胃肠神经病变所导致的炎症反应,降低血糖等。

卡马西平和呋塞米等药物,则有助于改善微循环,增强神经调节功能。

总之,中西医结合治疗是目前治疗糖尿病胃肠神经病变的有效途径。

采用中医经验与西医药物共同作用,才能更好地提高患者治愈率,改善治疗效果,提高生活质量。

糖尿病胃肠神经病变的中西医结合治疗研究进展糖尿病是一种慢性代谢性疾病,其主要特征是血糖代谢紊乱。

糖尿病患者在长期高血糖状态下,容易出现多种并发症,其中胃肠神经病变是较为常见的并发症之一。

胃肠神经病变可导致胃排空延迟、胃轻瘫、胃功能紊乱等症状,严重影响患者的生活质量。

传统的药物治疗效果有限,因此中西医结合治疗逐渐成为糖尿病胃肠神经病变的研究热点。

中医药治疗糖尿病胃肠神经病变主要通过调节脾胃功能、清热解毒等途径来改善患者的病情。

中药黄连提取物中的黄连素可通过抑制炎症因子的产生和释放,缓解炎症反应,改善胃肠道神经病变。

中药当归可以增加胃肠道黏膜细胞的生长和修复,加速胃肠道损伤的愈合。

通过调节和改善胃肠道的功能,中医药可以有效缓解糖尿病胃肠神经病变的症状。

西医治疗糖尿病胃肠神经病变主要是针对炎症反应和胃肠道动力失调进行治疗。

常用的西药有胃动力药、抗生素和抗炎药物等。

胃动力药可以增强胃肠道的蠕动,促进胃肠道的排空,缓解胃肠道痉挛和腹胀等症状。

抗生素主要用于治疗糖尿病患者因胃肠道感染而导致的胃肠道症状。

抗炎药物可以减轻炎症反应,起到缓解胃肠道神经病变症状的作用。

中西医结合治疗糖尿病胃肠神经病变是一种综合性的治疗模式,可以综合发挥两种治疗方式的优势。

中医药可以调节整体的气血运行,改善全身的微循环状况,提高机体的自身修复能力。

而西医药则能够在短期内迅速缓解症状,提高患者的生活质量。

通过中西医结合治疗,可以同时调节胃肠道的功能,改善胃肠神经病变的症状。

近年来,对于糖尿病胃肠神经病变的中西医结合治疗研究取得了一定的进展。

研究发现,中西医结合治疗可以显著改善患者的胃肠动力功能,增加胃肠道的排空速度,降低胃肠道痉挛和腹胀的发生率。

中西医结合治疗还可以减轻病情,提高患者的生活质量。

中西医结合治疗糖尿病胃肠神经病变具有独特的优势,在临床实践中取得了显著的效果。

由于糖尿病胃肠神经病变的发病机制复杂,治疗过程中还存在许多问题需要进一步研究。

糖尿病胃肠神经病变的中西医结合治疗研究进展1. 引言1.1 研究背景糖尿病是一种以高血糖为主要特征的慢性代谢性疾病,长期不受控制的糖尿病会导致多个器官和系统的并发症,其中的糖尿病胃肠神经病变是常见且严重的并发症之一。

糖尿病胃肠神经病变主要表现为胃排空功能减弱、肠蠕动受损、食欲减退等症状,严重影响患者的生活质量。

传统的西医治疗方法包括血糖控制、胃动力药物和营养支持等,但疗效有限且容易出现药物耐受性和副作用。

而中医药治疗糖尿病胃肠神经病变源远流长,具有独特的理论基础和治疗方法,包括针灸、中药调理和饮食疗法等,对改善糖尿病患者的胃肠功能有一定效果。

鉴于传统治疗方法的局限性,研究人员开始探索中西医结合治疗糖尿病胃肠神经病变的方法,试图综合利用中医药和西医药的优势,提高治疗效果,降低不良反应。

本文旨在综合梳理糖尿病胃肠神经病变的病因和发展,探讨中西医结合治疗的理论基础和研究进展,以期为临床治疗提供参考依据。

1.2 研究目的糖尿病胃肠神经病变是糖尿病患者常见的并发症之一,严重影响患者的生活质量和健康状况。

本文旨在探讨中西医结合治疗糖尿病胃肠神经病变的最新研究进展,寻找更有效的治疗方法,提高患者的生活质量和预后。

具体研究目的包括:1. 总结糖尿病胃肠神经病变的病因和发展机制,为治疗提供理论基础。

2. 探讨中医治疗糖尿病胃肠神经病变的理论基础,分析中药对神经系统的影响机制。

3. 归纳西医治疗糖尿病胃肠神经病变的方法,包括药物治疗、手术治疗和其他干预措施。

4. 综合分析中西医结合治疗糖尿病胃肠神经病变的研究进展,总结目前的临床实践经验。

5. 评价中西医结合治疗的临床疗效,探讨其优势和局限性。

通过本文的研究,旨在为临床医生提供更好的治疗方案和指导,促进糖尿病胃肠神经病变的早期诊断和治疗,最终提高患者的生活质量和预后效果。

2. 正文2.1 糖尿病胃肠神经病变的病因和发展糖尿病胃肠神经病变是糖尿病患者常见的并发症之一,其发病机制复杂,目前尚未完全明了。

中药药膳联合八段锦疗法治疗2型糖尿病患者胃肠功能紊乱的效果分析摘要】目的:观察中药药膳中药药膳联合八段锦疗法治疗2型糖尿病患者胃肠功能紊乱的效果。

方法:随机选取2型糖尿病患者46例为观察组,42例为对照组,两组基础降糖方案不变,基础运动及饮食控制等保持不变,腹泻脱水严重予补液治疗,观察组在此基础上应用中药药膳联合八段锦治疗。

两组均以1个月为一个疗程,2个疗程后判定疗效。

结果:观察组患者治疗总有效率高达84.78%,显著高于对照组的71.43%;患者便秘、腹痛、腹泻、恶心、腹胀等胃肠功能紊乱症状改善优于对照组,患者空腹血糖、餐后2h血糖改善情况优于对照组(P<0.05)。

结论:中药药膳联合八段锦疗法治疗2型糖尿病患者胃肠功能紊乱,效果显著,值得应用。

【关键词】药膳;八段锦;糖尿病;胃肠功能紊乱【中图分类号】R242 【文献标识码】B 【文章编号】2095-1752(2019)26-0205-02糖尿病胃肠功道相关疾病是影响患者生活质量的重要并发症[1],在糖尿病神经病变中有高达10%~20%会出现不同程度胃肠功能紊乱[2]。

因胃肠功能紊乱会导致临床血糖控制欠佳。

进一步发展对循环系统及神经传导功能会有一定影响,一定程度上会导致心血管病变。

作者应用中药药膳联合八段锦疗法治疗2型糖尿病患者胃肠功能紊乱,积累一部分经验。

现报道如下。

1.资料与方法1.1 一般资料在2018年3月—2019年3月期间于重庆市南岸区第三人民医院门诊及住院部就诊T2DM伴有胃肠功能紊乱的患者,采用随机分组的方法,46例为观察组,42例为对照组。

所有入组患者经检查符合T2DM诊断,并符合糖尿病胃肠功能紊乱诊断标准。

观察组男性21例,女性25例;年龄41~82岁,平均(60.22±7.99)岁。

病程4~22年,平均(10.21±4.01)年。

对照组中男性21例,女性21例;年龄42~82岁,平均(60.32±8.05)岁。

中医治疗糖尿病胃肠功能紊乱的临床观察摘要:目的:研究关于中医治疗糖尿病胃肠功能紊乱的临床效果。

方法:选取我院消化科160例糖尿病肠胃功能紊乱的患者,时间在2019年1月~9月期间,运用随机平均法,将患者分为对照组和中医组,对照组运用常规治疗方法,中医组运用中医治疗,然后对比两组患者的肠功能紊乱治疗效果。

结果:两组患者治疗两个疗程后,治疗效果的结果为对照组中治愈45例、56.25%,缓解25例、31.25%,无明显效果10例、12.5%;中医组中治愈60例、75.00%,缓解18例、25.50%,无明显效果2例、2.5%,两组数据结果具有统计学意义(P<0.05),结论:糖尿病肠功能紊乱的患者采用中医治疗的方法可以提高治疗效果,减小药物毒副作用,值得在临床上应用。

关键词:糖尿病;肠功能紊乱;中医治疗、临床疗效日常生活中,我们对于糖尿病并不陌生,随着生活水平的日渐上升,糖尿病的发生率却在逐年递增,它的发病原因有很多,能够引发的并发症也有很多,其中消化系统方面的并发症就有很多,其中最常见的一种消化系统类的并发症就是糖尿病肠功能紊乱,其发生的主要因素是糖尿病导致消化系统的神经病变(坏死或变性)。

发生病变后,对胃肠道运动功能会产生很多不良影响。

糖尿病的胃肠道功能病变容易造成食管运动功能障碍、胃轻瘫、肠道功能障碍等症状的出现。

所以患者常常会表现出恶心、呕吐、食欲下降、腹胀不适,便秘、腹泻等常见的消化道临床症状,严重者还会出现大便失禁等症状。

目前临床对于此并发症的治疗是采用常规西药治疗,但是有些患者糖尿病史长,肠功能紊乱持续时间长或者反复,这时候西药治疗可能效果并不完美,但是除了西医治疗,还可以采用中医药治疗,而且有研究表明,中医治疗效果更具有疗效。

为验证其结果,我院就此展开研究采用中医治疗的方法,对治疗糖尿病肠功能紊乱的临床疗效,具体过程如下所述: 1 患者的临床资料将我院收治160例糖尿病胃肠功能紊乱患者作为研究对象,均由临床诊断,患者随机平均分为中医组和对照组。

糖尿病胃肠神经病变的中西医结合治疗研究进展

糖尿病胃肠神经病变是糖尿病的常见并发症之一,严重影响糖尿病患者的生活质量和

治疗效果。

胃肠神经病变的临床表现主要包括幽门括约肌功能失调、胃空肠反流、胃胀气、恶心呕吐、腹泻等症状。

目前,采用中西医结合的综合治疗是糖尿病胃肠神经病变的有效

方法之一。

中医治疗糖尿病胃肠神经病变主要采用“统合中西医”、“以辨证为中心”的原则,

根据个体化的症状辨证施治。

中医大力推崇饮食、运动、精神调节等非药物治疗,此外也

有大量的中药可供选择。

常用中药包括,健脾补气、调理胃肠、利湿退翳、益气固本等药物,通过药物调理以保证体内阴阳平衡状态,从而达到治疗、调理的目的。

而西医治疗主要采用以下两种策略:一是改善全身的糖尿病代偿状态,促进胃肠功能

的恢复;二是选择性抑制交感神经或激活副交感神经的神经系统药物,来纠正胃肠道神经

的功能障碍。

美托洛尔、腺苷酸酯酶抑制剂等药物可减轻胃肠道平滑肌张力和改善胃肠动力;去甲肾上腺素能药物、促心肌收缩药物可改善胃肠运动的同步性;多巴胺受体激动剂

和芬妥拉明等药物可激活胃肠输运和盐酸分泌。

中西医结合治疗糖尿病胃肠神经病变的关键在于根据患者的具体情况选择合适的治疗

方法。

常规的治疗方案包括中药联合西药治疗、针灸联合中西药治疗等。

中药治疗可以起

到调理气血和胃肠道功能的作用,而西药治疗则可快速控制症状,以便更好地进行中药治疗。

此外,针灸也是治疗糖尿病胃肠神经病变的有效方法之一。

针灸可促进胃肠道血液循

环和神经调节,改善胃肠功能,有效缓解症状。

糖尿病胃肠神经病变的中西医结合治疗研究进展糖尿病胃肠神经病变(Diabetic gastroenteropathy, DGE)是糖尿病患者最常见的并发症之一,主要表现为胃肠道功能紊乱,临床症状包括胃灼热、胃胀、胃痛、恶心、呕吐、吞咽困难、便秘或腹泻等,严重影响患者的生活质量。

目前,研究表明神经病变是糖尿病患者中最主要的肠道并发症,而糖尿病患者中患有胃肠神经病变的比例高达50%以上。

一、中西医结合治疗研究现状中医认为:“舌为心之窍,舌像心动。

脉为心之测,脉似心脏跳动。

心下病变,舌干舌燥;脾胃气血不和,脉沉紧。

”中医把心脏与胃联为一体,认为“胃主受化”“心为诸阳之军”,因此糖尿病患者往往伴有胃肠功能紊乱之类的表现。

西医则认为胃肠功能紊乱与血糖控制不良、自主神经功能受损、胃肠道神经损害有关。

中西医结合治疗糖尿病胃肠神经病变,以中医药为核心,辅以西药治疗,既可改善患者的胃肠症状,又可改善患者的血糖控制和自主神经功能,避免了纯西医治疗所带来的药物不良反应及耐药性的产生,是一种较好的治疗方式。

目前对于糖尿病胃肠神经病变的中医治疗研究报道较少,而多为临床经验总结。

中医治疗糖尿病胃肠神经病变的方法主要有针灸、中药汤剂、经络按摩、气功等,其中以针灸和中药为主。

针灸治疗常用的穴位有足三里、脾俞、神阙、内关等,通过刺激穴位,调整胃肠功能,改善血糖控制和神经功能。

中药治疗主要是通过服用中药汤剂来调理脾胃功能,常用的中药有六味地黄丸、四物汤等,对调整脾胃气血有一定疗效。

中医还强调施以饮食疗法,如“饮食治病,先调理脾胃”。

合理的饮食结构和饮食方法对改善胃肠功能具有一定的疗效。

而对于西医治疗研究较多,目前有大量临床研究发现一些胃动力药物、胃粘膜保护剂或是胃排空药物对糖尿病胃肠神经病变有一定的疗效。

这些药物可以改善胃肠道的蠕动、保护胃粘膜和促进胃排空来改善病情。

中医药治疗糖尿病胃肠神经病变的作用机制主要是通过调整患者的脾胃功能,促进胃肠蠕动,改善血糖控制,增强自主神经功能,减轻患者症状。

糖尿病胃肠神经病变的中西医结合治疗研究进展1. 引言1.1 背景介绍糖尿病是一种慢性代谢性疾病,全球范围内呈现出快速增长的趋势。

根据世界卫生组织的统计数据,截至2021年,全球患有糖尿病的人数已经达到4.15亿,占全球成年人口的8.4%。

糖尿病患者的血糖控制困难,长期高血糖会引起多种并发症,其中糖尿病胃肠神经病变就是最常见的并发症之一。

糖尿病胃肠神经病变是指在糖尿病患者中由于高血糖导致的神经退行性变而引起的胃肠道功能紊乱。

临床表现主要包括消化不良、胃胀、恶心、呕吐、腹泻或便秘等症状。

病变严重时甚至可导致餐后低血糖、肠梗阻等严重并发症,严重影响患者的生活质量。

为了更好地治疗糖尿病胃肠神经病变,中西医结合治疗被广泛应用。

中医治疗糖尿病胃肠神经病变主要依据中医传统理论,采用针灸、中药疗法和膏方等综合治疗。

西医方面主要以药物治疗为主,如胰岛素、口服降糖药等。

中西医结合治疗糖尿病胃肠神经病变的疗效已经得到一定的肯定,但还存在许多研究待开展。

本文旨在系统地总结中西医结合治疗糖尿病胃肠神经病变的最新研究进展,为临床实践提供参考依据。

1.2 研究目的糖尿病胃肠神经病变是糖尿病患者常见的并发症之一,严重影响患者生活质量。

目前,临床上常用的治疗方法多为西医药物治疗,但效果有限且易出现药物副作用。

中西医结合治疗成为一种新的治疗思路。

本文旨在探讨糖尿病胃肠神经病变中西医结合治疗的研究进展,通过系统总结现有研究成果,分析中西医结合治疗在糖尿病胃肠神经病变中的应用和临床疗效,为临床医生提供更有效的治疗方案。

本文还旨在探讨中西医结合治疗在糖尿病胃肠神经病变中的意义,并提出未来研究的方向,为深入探讨该疾病的治疗提供思路和指导。

2. 正文2.1 糖尿病胃肠神经病变的临床表现糖尿病胃肠神经病变是糖尿病常见的并发症之一,其临床表现多样化。

患者常出现消化不良、胃胀、食欲不振、恶心、呕吐、腹痛等症状。

胃排空延迟导致餐后高血糖和低血糖,进而影响到患者的生活质量。

中医治疗糖尿病胃肠功能紊乱临床效果分析发表时间:2016-04-25T15:34:55.330Z 来源:《系统医学》2016年第2卷第3期作者:王俊[导读] 在糖尿病胃肠功能紊乱患者的治疗过程中,中医治疗能够显著改善患者症状,恢复患者的胃肠功能,疗效更佳,值得推广应用。

王俊徐州市睢宁县中医院 221200【摘要】目的:研究并分析治疗糖尿病胃肠功能紊乱患者时使用中医的治疗效果。

方法:收集糖尿病胃肠功能紊乱患者共30例,根据平行、单盲、随机对照的设计原则分为对照组(15例)和观察组(15例),对照组患者接受西医治疗,而观察组则接受中医治疗,将两组患者治疗后的总有效率以及临床症状改善情况进行观察和对比。

结果:观察组患者治疗后的总有效率明显高于对照组,观察组患者的临床症状改善情况显著优于对照组,P均<0.05。

结论:在糖尿病胃肠功能紊乱患者的治疗过程中,中医治疗能够显著改善患者症状,恢复患者的胃肠功能,疗效更佳,值得推广应用。

【关键字】糖尿病胃肠功能紊乱中医治疗治疗效果【中图分类号】R781.6+4【文献标识码】A【文章编号】2096-0867(2016)-03-097-01胃肠功能紊乱属于糖尿病的常见并发症之一,患者的主要表现包括了腹痛、腹胀、腹部饱胀、烧灼、便秘等,给患者造成更大痛苦[1]。

若患者没有及时得到治疗和干预,那么可能对其微血管循环和中枢神经造成严重影响,导致患者的心血管系统出现病变[2]。

在本次研究中,对糖尿病胃肠功能紊乱患者采用了中医治疗方式,现报道如下:1 一般资料与方法1.1 一般资料选取2015年1月至2015年12月,在我院接受治疗的糖尿病胃肠功能紊乱患者共30例,根据平行、单盲、随机对照的设计原则分为对照组(15例)和观察组(15例),其中,对照组男9例,女6例;年龄在47岁-75岁之间,平均年龄为(61.2±7.5)岁;患者的糖尿病病程为2年-14年,平均病程为(8.4±2.1)年。

糖尿病胃肠神经病变的中西医结合治疗研究进展糖尿病(diabetes mellitus)是一种代谢性疾病,且世界范围内的糖尿病患者数量不断增加。

糖尿病患者容易发生许多并发症,其中胃肠神经病变(diabetic gastroenteropathy)是一种常见且严重的并发症。

中西医结合治疗在糖尿病胃肠神经病变的管理中起着重要作用。

糖尿病胃肠神经病变是糖尿病患者的常见并发症之一,其主要特点是胃肠道功能异常,例如胃排空延迟、小肠运动异常和大肠运动异常。

这些异常的发生主要与糖尿病引起的神经和肌肉损伤有关,严重影响了糖尿病患者的生活质量。

传统中医从整体认识人体,认为糖尿病胃肠神经病变与脾胃功能失调有关。

中医治疗的方法包括调理脾胃、益气健脾、理气和血、祛湿化痰等。

现代研究发现,中药可以改善胃肠道的蠕动功能,缓解糖尿病胃肠神经病变的症状。

柴胡注射液可以通过改善胃排空功能来减轻恶心、呕吐等症状。

而且,中药还具有较好的安全性和良好的耐受性。

西医治疗主要包括药物治疗和非药物治疗。

药物治疗常使用促胃动力药和抗胃酸药以改善胃排空和酸度。

而对于食管胃底剪除术后合并糖尿病胃肠功能异常的患者,可能需要胃空肠分流术来改善胃排空。

中西医结合治疗糖尿病胃肠神经病变已经取得了一些进展。

一项研究发现,加味逍遥散口服液联合西药功能扶持疗法可以改善糖尿病胃排空延迟患者的临床症状和胃肠道功能。

另一项研究显示,中药加味逍遥散可以改善糖尿病患者小肠运动异常,增加小肠蠕动波频率。

还有一些研究表明,针灸等中医理疗方法对于糖尿病胃肠神经病变的治疗也具有积极作用。

研究发现,针灸可以显著改善糖尿病胃肠道功能异常的症状,减轻恶心、呕吐等不适感。

中西医结合治疗在糖尿病胃肠神经病变的管理中具有重要作用。

中医药治疗能够通过调理脾胃和改善胃肠道蠕动功能来改善糖尿病胃肠神经病变的症状。

而西医药物和手术治疗则可以通过促进胃排空和改善酸度来改善病情。

针灸等中医理疗方法也显示出一定的疗效。

中医治疗糖尿病胃肠功能紊乱临床分析摘要】目的:通过对中医治疗糖尿病胃肠功能紊乱患者的治疗效果进行分析,进而探讨其应用价值。

方法:选取2016年5月到2017年5月到本院来治疗糖尿病胃肠功能紊乱的102例患者,按照随机原则将其平均分为观察组与对照组,每组51人;对对照组采用常规治疗方式,对观察组患者采用中医治疗方式,对比二者效果。

结果:在治疗有效率方面,观察组的情况要好于对照组;在临床症状改善率方面,观察组也要优于对照组。

结论:在对糖尿病胃肠功能紊乱患者进行治疗时中医治疗方式的应用效果更好,应该在临床中加以推广。

【关键词】中医治疗;糖尿病;胃肠功能紊乱;临床疗效分析【中图分类号】R259 【文献标识码】B 【文章编号】2095-1752(2018)25-0317-02糖尿病是一种代谢性疾病,主要是由于患者胰岛素分泌缺陷或生物作用受损而引起的,当患者患病之后不仅会产生多饮、多尿、多食但体重减轻的症状,同时也会对他们的眼、肾、心脏、血管、神经及胃肠功能造成影响[1]。

为此及时采取有效的治疗方式来对患者进行治疗就成为了人们应该关注的问题。

近几年来随着医疗水平的不断提高,中医治疗方式的应用价值不断显现出来,同时也引起了较多人的重视[2]。

本文就选取了102例患者并分别进行中医与西医治疗方式,进而对二者的应用效果进行了对比研究,具体情况如下。

1.资料与方法1.1 资料数据在本次实验过程中共选取了自2016年5月到2017年5月一年间到本院来治疗糖尿病胃肠功能紊乱的102例患者,采用随机抽取的方式将其平均分为观察组与对照组,每组各有51人。

实验中所纳入的所有患者都符合糖尿病兼胃肠功能紊乱的诊断标准,同时患者及其家属都对此次实验过程知情并自愿加入其中。

在观察组中共有30例男性患者与21例女性患者,年龄最大的是74岁,最小的是46岁,平均年龄是(58.73±6.52)岁,病程最短的为3年,最长的为16年,平均患病时间是(9.83±7.14)年。

中医治疗糖尿病胃肠功能紊乱临床探讨摘要:糖尿病胃肠功能紊乱是糖尿病患者最常见的胃肠道并发症,患者常表现为食欲减退、上腹饱胀、嗳气、恶心、呕吐等症状,且多发生在餐后。

严重影响患者的生活质量,影响患者的进食,增加患者的精神负担。

目前临床上治疗糖尿病胃肠功能紊乱采用西药治疗,但存在一定的副作用及依赖性。

近年来,随着中医药对糖尿病及其并发症研究的深入,以及对糖尿病胃肠功能紊乱机理研究的不断深入,发现本病病机主要为脾肾亏虚、痰瘀互结、气阴两虚及阴虚火旺等,根据疾病特点辨证论治,采用中药口服和中成药注射治疗均取得了较好效果。

现总结如下。

关键词:糖尿病;中医;胃肠功能紊乱一、病因病机糖尿病胃肠功能紊乱的病因病机主要有以下几个方面:第一,饮食不节:长期进食高脂肪、高糖、高碳水化合物饮食,导致脾失健运,脾胃运化失常,湿浊内生,痰浊壅滞中焦,气滞血瘀,壅塞于胃,则脘腹胀满。

第二,情志失调:情志不遂或长期抑郁导致肝气郁结,郁而化火,火灼胃阴,津液耗伤,胃失所养而出现胃脘灼热疼痛、嘈杂泛酸、口干欲饮、嗳气等。

第三,脾肾亏虚:糖尿病病程较长,长期血糖控制不佳导致肾虚精亏。

肾主五液而主水,脾主运化水湿,肾阳不足不能气化水湿而成痰饮。

脏腑失调:脾胃升降失常,胃气不降导致胃失和降而出现胃脘胀满等症。

第四,脾肾阳虚:阳气不足则阴寒内生,脾阳虚则运化失职而出现食少、腹胀、腹泻、便溏等症。

第五,饮食不节:进食过多过饱损伤脾胃功能。

第六,湿热蕴结:脾虚湿盛则运化失职,导致痰饮内生。

二、辨证论治糖尿病胃肠功能紊乱属中医消渴病范畴,其病机主要为脾肾亏虚、痰瘀互结、气阴两虚及阴虚火旺等。

治疗上以益气养阴、理气健脾为主,佐以清热利湿、疏肝理气。

1.脾气亏虚,运化失常:证见脘腹痞满胀痛,食后尤甚,食后或餐后易腹胀,食后脘闷不舒,体倦乏力,心悸气短,或眩晕耳鸣,腰酸腿软等,舌淡苔薄白或舌红少津,脉沉细或细弦。

治宜补益脾气、化湿和中、疏调气机。

2.痰瘀互结:证见胸胁胀满,嗳气吞酸或胃脘疼痛不适或作胀,口粘不渴或渴而不多饮,倦怠乏力,形体肥胖;舌淡红或暗红苔薄白或厚腻;脉弦细。

中医治疗糖尿病胃肠功能紊乱临床分析作者:仝志强张慧贤来源:《糖尿病新世界》2016年第18期DOI:10.16658/ki.1672-4062.2016.18.120[摘要] 目的就中医治疗糖尿病胃肠功能紊乱临床效果进行分析。

方法选择该院2014年1月—2016年1月这期间所收治的100例糖尿病胃肠功能紊乱患者作为研究对象,将其随机分成两组,分别为实验组和对照组,每组50例。

对照组患者采用西药治疗,给予枸橼酸莫沙比利口服治疗;而实验组患者则采用中医治疗法,给予患者四磨汤口服。

结果实验组患者在治疗之后恶心呕吐、腹部烧灼、便秘、腹痛、饱胀等临床症状相比较于对照组而言,改善情况更加的明显,两组之间的数据差异有统计学意义(P < 0.05);实验组患者在治疗之后的总有效率为94%,而对照组患者在治疗之后的总有效率为76%,两组之间的数据差异有统计学意义(P < 0.05)。

结论在治疗糖尿病胃肠功能紊乱患者的过程中,中医治疗相比较于西药治疗,能够更好地改善患者的胃肠功能,减少恶心呕吐、腹部烧灼、便秘、腹痛、饱胀等症状的发生率,提高治疗的效果,具有较高的应用价值,值得推广使用。

[关键词] 中医;糖尿病;胃肠功能紊乱[中图分类号] R587.1 [文献标识码] A [文章编号] 1672-4062(2016)09(b)-0120-02糖尿病是一组以慢性高血糖为特征的代谢异常综合症状,患有糖尿病的患者多是由于遗传或者是环境因素所导致的[1]。

随着社会的不断发展,人们生活水平也得到了较好的提升,使得人们生活习惯也发生了较大的改变,再加上老龄化的不断升高,使得糖尿病的患者也越来越多,严重影响到了人们的生活质量以及身体健康[2]。

胃肠功能紊乱作为糖尿病常见的并发症之一,其主要的临床表现就是恶心呕吐、腹部烧灼、便秘、腹痛、饱胀等,而这些都会给患者生活带来较为严重的影响[3]。

为了更好地对糖尿病胃肠功能紊乱患者进行治疗,该院提出了中医治疗糖尿病胃肠功能紊乱临床,并对其临床效果进行了研究,具体研究报如下。

中西医结合分型论治糖尿病性胃肠病变60例疗效观察(一)【摘要】目的观察中西医结合治疗糖尿病性胃肠病变的临床疗效。

方法对60例糖尿病性胃肠病变按胃瘫型、便秘型、腹泻型进行分型论治,分别观察,统一疗效。

结果总有效率90%。

结论对糖尿病性胃肠病变宜中西医结合分型论治,疗效满意。

【关键词】中西医结合;糖尿病性胃肠病变;健脾益肾活血方;行气消痞;生津润肠;升清收涩;穴位注射糖尿病性胃肠病变是糖尿病慢性并发症在胃肠道的表现,临床上主要表现为胃肠动力障碍及运动失调,根据其症状的不同,分为胃瘫型、便秘型、腹泻型。

笔者收集2003年1月~2005年12月的住院病例60例,采用中西医结合分型论治,取得满意疗效。

现报告如下。

1临床资料1.1诊断依据全部病例均符合1999.ADA/WHO糖尿病诊断标准〔1〕,且符合胃肠病变依据,排除了胃肠基础病变者。

(1)胃瘫型:上腹痞满,恶心,呕吐,两肋胀闷,呃气;(2)便秘型:腹胀,便秘,每3~7天1次,大便干结,排便困难,艰涩;(3)腹泻型:腹中雷鸣,腹泻水样便,每天10~30次不等,无黏液脓血及里急后重,无腹痛。

1.2一般资料本组60例中,胃瘫型12例,男5例,女7例,年龄50~72岁,病程6~25年;便秘型15例,男7例,女8例,年龄60~85岁,病程10~30年;腹泻型33例,男16例,女17例,年龄45~80岁,病程7~30年。

1.3治疗方法1.3.1基础的西医治疗包括进行糖尿病教育,饮食控制,适当运动。

口服药物治疗15例;胰岛素治疗45例。

每日由护理人员测四点血糖(早上空腹血糖及三餐后2h血糖)。

空腹血糖及餐后血糖控制在理想范围〔2〕25例,尚可范围30例,差范围5例。

1.3.2中医分型论治自拟健脾益肾活血方:太子参30g,黄芪40g,白术15g,淮山药15g,仙灵脾15g,菟丝子30g,女贞子15g,红花15g,丹参15g,赤芍15g。

(1)胃瘫型:健脾益肾活血方+檀香15g,沉香15g,枳实15g,陈皮15g,每天1剂,水煎服,7天为1个疗程。

糖尿病胃肠功能紊乱应用中医治疗的临床探讨周雪红

发表时间:2016-03-10T11:44:35.163Z 来源:《健康世界》2015年22期作者:周雪红

[导读] 宁乡县城郊乡卫生院在糖尿病胃肠功能紊乱的临床治疗中结合中医治疗能够显著改善患者的胃肠功能不适治疗效果。

宁乡县城郊乡卫生院湖南宁乡 410600

摘要:目的:探究糖尿病性胃肠功能紊乱的治疗中结合中医治疗的临床效果。

方法:选取2012年8月至2014年8月在我院治疗的糖尿病伴胃肠功能紊乱的患者96例,按照随机分组原则将其分为对照组和治疗组,对照组患者采取常规的西医对症治疗,治疗组患者则在西医对症治疗的同时进行中医治疗,对比两组患者的临床治疗效果。

结果:治疗组患者的临床治疗有效率为91.9%,对照组患者的临床治疗有效率为65.3%,治疗组明显优于对照组,差异显著具有统计学意义(P<0.05),患者在复发率4.1%(2/49)方面显著低于对照组

22.4%(11/49),差异显著具有统计学意义(P<0.05)。

结论:在糖尿病胃肠功能紊乱的临床治疗中结合中医治疗能够显著改善患者的胃肠功能不适治疗效果,同时缓解相关症状,值得在临床上推广应用。

关键词:糖尿病;胃肠功能紊乱;中医治疗

糖尿病是一种慢性的血糖升高为明显症状的代谢障碍综合病症,与患者的遗传因素和所处环境密切相关。

随着人们生活节奏的加快,生活水平的升高,人口老龄化加剧,糖尿病的发病率呈不断上升趋势[1]。

本研究对一段时间内在我院治疗的糖尿病胃肠功能紊乱患者进行中医治疗效果的探究,取得了满意效果,现对此做相关报道。

1 资料与方法

1.1一般资料

选取2012年8月至2014年8月在我院治疗的糖尿病伴胃肠功能紊乱的患者96例,所有患者均确诊为糖尿病伴胃肠功能紊乱,并且所有患者无消化系统疾病以及严重感染,同时患者的主要临床症状为伴有胃肠功能障碍,有空腹的饱胀感,另外患者伴有溏泻和便秘,患者病情呈现病情持续性的加重,患者在腹泻期间会伴随有偶尔的正常排便[2]。

按照随机分组原则将其分为对照组和治疗组分组48例,对照组患者男性患者25例,女性患者23例,年龄在24~63岁,平均年龄为41.6岁,治疗组患者男性患者24例,女性患者24例,年龄在23~62岁,平均年龄为41.2岁,两组患者在性别、年龄以及病情严重程度均无显著差异,本研究内容具有可比性。

1.2方法

对照组患者采取常规的西医对症治疗,患者根据其病情严重程度进行药物服用,采用多潘利酮片10毫克口服治疗,每天三次,对于病情较为严重的患者可加服维生素B1或者B6,所有患者均持续治疗一个月[3]。

治疗组患者则在西医对症治疗的同时进行中医治疗,对患者进行中医辨证治疗,在对患者的胃肠功能进行调节的同时对患者的血糖进行控制,患者根据其中医辨证类型主要有肾虚津亏便秘、肝郁脾虚、湿热内阻以及脾虚失运腹泻,患者的临床治疗主要由参岑白术散加减、葛根黄连汤加减、柴胡疏肝散加减以及济川煎加减治疗[4]。

对比两组患者的临床治疗效果以及患者的临床病症改善情况,同时对患者治疗后的六个月进行病情随访,评估其病情复发率。

1.3统计学处理方法

本研究结合SPSS18.0软件进行数据的分析处理,计量资料采用平均值表示的同时进行t检验,计数资料则采用卡方检验,P<0.05作为其差异显著的判断标准。

2.结果

治疗组患者的临床治疗有效率为91.9%,对照组患者的临床治疗有效率为65.3%,治疗组明显优于对照组,差异显著具有统计学意义(P<0.05),详细数据分布见表1,患者的复发率4.1%(2/49)方面显著低于对照组22.4%(11/49),差异显著具有统计学意义(P<0.05)。

3.讨论

糖尿病患者伴有胃肠功能紊乱主要是由于自主神经受到损伤,例如迷走神经以及交感神经伴随相应的退行性病变。

糖尿病患者机体随着病情的进展会伴随有胃肠功能紊乱,患者的胃粘膜微循环受到影响,从而导致其出现局部组织出现缺氧和缺血相关病症[5]。

随着人们生活节奏的加快,生活水平的升高,人口老龄化加剧,糖尿病的发病率呈不断上升趋势,糖尿病患者胃肠功能紊乱的主要临床症状为腹痛、腹胀以及腹部的烧灼感,从而给患者及其家庭带来巨大的心理压力。

胃肠功能紊乱是糖尿病患者治疗的常见并发症,如果不进行及时治疗,将会对患者的中枢神经以及微血管的带来很多负面影响[6]。

本研究中,治疗组患者的临床治疗有效率为91.9%,对照组患者的临床治疗有效率为65.3%,治疗组明显优于对照组,差异显著具有统计学意义(P<0.05),患者在复发率方面明显低于对照组,差异显著具有统计学意义(P<0.05)。

因此,在糖尿病胃肠功能紊乱的临床治疗中结合中医治疗能够显著改善患者的胃肠功能不适治疗效果,同时缓解相关症状,值得在临床上推广应用。

参考文献:

[1]李忠文,陈重,廖晓征,杨华章.促胃肠道动力药治疗糖尿病胃肠功能紊乱的临床分析[J].实用医学杂志,2008,13(24):2289-2290.

[2]李忠文,杨华章,廖晓征.普瑞博思治疗糖尿病胃肠功能紊乱的临床分析[A].中华医学会(Chinese Medical Association).中华医学会第六次全国内分泌学术会议论文汇编[C].中华医学会(Chinese Medical Association):,2001:1.

[3]曹佳薇,宋利斌,邵国明.加味玉女煎对糖尿病胃肠功能紊乱大鼠血浆胃动素、血清胃泌素的实验研究[J].辽宁中医药大学学报,2011,

11(13):242-244. [4]张亚萍,石德红,张宽学,罗金燕.糖尿病大鼠胃肠功能紊乱时β_2-肾上腺素能受体与5-羟色胺受体表达的变化[J].中华糖尿病杂志,2004,04(12):70-72.

[5]徐金兰.枸橼酸莫沙比利胶囊联合四磨汤治疗老年糖尿病胃肠功能紊乱疗效观察[J].现代中西医结合杂志,2012,15(21):1649-1650.

[6]董世旭.自拟方治疗糖尿病胃肠功能紊乱临床体会[A].中华中医药学会.第四次全国民间传统诊疗技术与验方整理研究学术会论文集[C].中华中医药学会:,2011:2.。