人大民法学精品课程讲义

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:6

民法学经典讲义《民法学》经典讲义(精华版)第一篇:民法总论第一章:民法概述第一节:民法的含义一,民法的概念:民法是调整平等主体的自然人、法人、其他组织之间的财产关系和人身关系的法律规范的总和。

1、实质意义的民法:指作为部门法的民法。

有广义和狭义之分,广义指调整平等主体之间财产关系与人身关系的法律规范总称,也就是私法的全部,狭义指在民商分立的国家商法以外的私法。

2、形式意义上的民法:指以一定体例编篡的并以民法命名的成文法典。

我国民商合一,是广义民法,我国还没有形式意义的民法。

二、民法的历史沿革:分为古代民法、近代民法和现代民法三个阶段。

1、古代民法的典型代表是罗马法。

2、近代民法是在继受罗马法的基础上形成的,形成了大陆法和英美法两大法系。

大陆法系推行法典化,又称民法法系,英美法以判例为法律的主要渊源,又称判例法系。

近代法以1804年的《法国民法典》为代表。

3、资本主义现代民法始于1897年公布、1900年生效的《德国民法典》。

1922年列宁亲自主持制定的《苏俄民法典》始第一部社会主义性质的民法典。

我国近代民法始于清末,1907年清政府开始制定的《大清民律草案》,1911年完成。

我国历史上第一部民法典是1930年南京国民政府制定的民法典,该法典随着1949年中国成立在大陆已经废除,仅在台湾有效。

1986年颁布的《民法通则》是我国民事立法进入的一个新阶段。

第二节:民法的调整对象民法是调整平等主体公民之间、法人之间、公民与法人之间的财产关系和人身关系。

一、平等主体间的财产关系:指人们在社会财富的生产、分配、交换和消费过程中形成的以经济利益为内容的社会关系。

调整财产关系主要有以下特点:1、主体的地位是平等的。

2、一般是当事人自愿发生的。

3、受价值规律支配。

二、平等主体之间的人身关系是人们在社会生活中形成的具有人身属性,与主体的人身不可分离的,不是以经济利益而是以特定精神利益为内容的社会关系。

人身关系有以下特点:。

《民法学》讲义第一讲民法的基本原则民法的基本原则,效力贯穿民法始终,体现了民法的基本价值,集中反映了民事立法的目的和方针,对各项民法制度和民法规范起统帅和指导作用,是民事立法、执法、守法及研究民法的总的指导思想。

在我国现行的民事立法上,承认了平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则、守法原则以及公序良俗原则。

其中平等原则是民法的基础原则;自愿原则反映了民法的法规特性;公平原则意在谋求当事人之间的利益衡平;诚实信用原则、守法原则和公序良俗原则则对个人利益与个人利益之间的矛盾和冲突,以及个人利益与国家、社会利益之间的矛盾和冲突发挥双重调整功能。

本章着重介绍民法基本原则的相关基本问题.一、民法基本原则的概念民法的基本原则,是民法及其经济基础的本质和特征的集中体现,是高度抽象的、最一般的民事行为规范和价值判断准则。

二、民法基本原则的内容我国的民事立法上,确立了以下几项民法的基本原则:(一)平等原则所谓平等原则,也称为法律地位平等原则。

我国《民法通则》第3条明文规定:当事人在民事活动中的地位平等。

平等原则集中反映了民事法律关系的本质特征,是民事法律关系区别于其他法律关系的主要标志,它是指民事主体享有独立、平等的法律人格,其中平等以独立为前提,独立以平等为归宿。

在具体的民事法律关系中,民事主体互不隶属,各自能独立地表达自己的意志,其合法权益平等地受到法律的保护。

平等原则是市场经济的本质特征和内在要求在民法上的具体体现,是民法最基础、最根本的一项原则。

(二)自愿原则自愿原则,是指法律确认民事主体得自由地基于其意志去进行民事活动的基本准则。

我国《民法通则》第4条规定,民事活动应当遵循自愿原则。

自愿原则的存在和实现,以平等原则的存在和实现为前提。

只有在地位独立、平等的基础上,才能保障当事人从事民事活动时的意志自由。

自愿原则同样也是市场经济对法律所提出的要求。

在市场上,准入的当事人被假定为自身利益的最佳判断者,因此,民事主体自愿进行的各项自由选择,应当受到法律的保障,并排除国家和他人的非法干预。

民法学讲义第一章民法概述第一节民法的概念和调整对象一、民法的概念1、概念:民法,是调整平等的民事主体在从事民事活动中发生的财产关系和人身关系的法律规范的总称。

2、性质(1)部门法、实体法(2)民法起源于罗马私法,是调整社会普通成员之间关系的法律。

在这个法律中,以个人利益为核心,以人的平等和自治为理念,当事人之间处于平等的地位;与私法判然有别的是公法,它是以国家利益为核心,体现公共秩序、政治管理的法律,在这个法律中,当事人之间是命令与服从关系,处于不平等的地位。

二、民法的含义1、形式上的民法与实质上的民法形式上:民法典;实质上:各种相关法律2、广义的民法与狭义的民法(1)广义的民法就是指所有的私法规范,包括调整人身关系、财产关系、亲属关系、知识产权关系以及商事关系的法律规范;(2)狭义的民法,仅仅指调整人身关系和财产关系的法律,通常不包括亲属法、知识产权法和商事法等法律规范。

3、民法典与民法通则(1)民法典是按一定的逻辑体系和价值判断将各种民事制度规定于一部法律内的法律文件。

在法制史上,比较有影响的民法典是法国民法典和德国民法典,在我国历史上,清末和民国时期曾制定过民法典。

(2)中华人民共和国成立后,于1986年公布并施行了民法通则三、民法的调整对象1、平等主体之间的财产关系民法调整的财产关系,是指平等的民事主体在从事民事活动的过程中所发生的以财产所有和财产流转为主要内容的权利与义务关系。

特点:(1)主体法律地位平等。

主体平等并非指当事人在所有情况下地位均为平等,只要当事人在从事法律活动,发生法律关系时地位是平等的,我们就认为主体的法律地位是平等的。

【题例】甲为某市市长,乙为甲的秘书。

某日,甲乙一起外出在商场购物。

乙的钱包丢失,遂向甲借钱1000元用于购物。

问甲乙之间的借钱是否受民法调整?(2)包括财产所有和财产流转两种关系。

A、财产所有关系是指民事主体因对财产的占有、使用、收益和处分而发生的社会关系;B、财产流转关系是指民事主体因对财产进行交换而发生的社会关系。

民法学讲义民法总论第一章民法学概述一、民法的语源民法一词源于罗马法之市民法。

后来日本人津田真道自荷兰语burgerlykregt翻译为民法。

大概是因为东方社会和西方社会不同。

在西方城邦国家,市民即公民。

而在东方国家,市民仅指城市人,而不包括乡村人,故译成民法较适合东方国家的特点。

二、民法的含义民法有实质意义的民法和形式意义的民法之分,所谓实质意义民法是指调整平等主体的公民、法人或其他非法人团体之间财产关系和人身关系的法律规范的总合。

或民法是调整社会普通成员之间人身关系和财产关系的法律规范的系统。

形式意义的民法是指民法典,是规定于一部法典内的体系化的民法基本规范。

我国是具有法典化传统的国家。

因此,制定编纂一部民法典是我国民事立法的基本走向。

目前,我国民法典的起草工作正在进行当中。

三、民法的调整对象民法的调整对象是平等主体之间的人身关系和财产关系。

要点有三:(一)所谓平等的主体是指在相互关系中彼此均以社会普通成员身份出现的个人和团体。

不论其财产多寡、政治身份高低或存在其他各种差异,均具有平等的民事法律地位,相互之间没有服从和被服从关系。

因此,这里的平等仅指形式上的平等,即法律地位的平等、机会的平等、资格的平等。

这种社会关系就是黑格尔所讲的市民社会,它是相对于政治国家而言的。

由于人生活在复杂的社会关系中,民事关系在很多情况下很难和政治国家关系截然分开。

(二)所谓财产关系是基于财产的支配和流转而结成的社会关系。

财产是指人们可以支配的有经济价值的对象。

包括物质财富和非物质财富(智力成果、财产权利和劳动力),但不包括人的独立、尊严和自由。

民事生活中的财产关系包括财产支配和财产流转两种类型。

所谓支配型财产关系是主体对财产的直接控制与利用关系。

是静态的财产关系。

包括物质财富的支配和非物质财富的支配。

流转型的财产关系是主体对财产进行交换和转移的关系,是动态的财产关系。

包括商品交换关系、投资关系、劳动关系、继承关系、抚养赡养关系及捐赠关系。

民法学讲义第一编民法总论第一章民法绪论一.民法的概念和含义民法是法律体系中一个重要的法律部门,以法律调整的主体地位的不同,根据我国的法律规定,民法是调整平等主体的自然人、法人、其他组织之间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。

二.民法的词源近代民法一词,不是我国的本土语言,是一个舶来品,源头来自罗马法的Jus civil,(即市民法之意),罗马法有市民法和万民法之分,前者适用于罗马市民,后者适用于罗马市民以外的人。

公元三世纪后,罗马帝国对居住在罗马境内的所有人均赋予市民权,市民法与万民法的区分就消失了。

Jus civil一语遂成为罗马法的总称,此后欧洲各国即以此命名各国的民法。

19世纪时,日本引进西方的法律文明,日本学者根据荷兰语译为民法。

我国历史上属于中华法系,没有法律领域之分,即所谓的诸法合体、民刑不分,没有专门的民事法律,也不具备民法产生和发展的历史条件。

一直到清朝末年,准确地说是光绪28年,即1902年,光绪帝下诏,参酌外国法律,改订律例。

1907年,光绪帝派修律大臣到日本考察,邀请日本法律学者帮助起草民法典。

1911年,民法典起草完成,称为大清民律草案,这是中国历史上第一部民法。

这部民法由总则、债权、物权、亲属和继承五编构成,共1569条,基本上是照搬德国民法典和日本民法典的内容。

但这一部民法典未及正式颁行,清政府即被推翻。

三.民法的调整对象四.民法与民法学的体系民法的体系就是民法的规定或者法律条文以什么方式组合在一起。

民法的体系结构因不同的法系而有很大的不同。

现看一下大陆法系。

大陆法系民法的主要表现形式是结构严谨的民法典,每一条民法条文都是以一个概念为基础形成的,不同的条文根据基础性的概念组成规范群,一个规范群就是一项具体的法律制度。

各个法律制度的有机结合就构成了整个民法典。

大陆法系民法的体系有两种基本的类型。

一种是以法国民法典为代表的三编式的构造体系,称为法学阶梯式,即法典分为人、物、取得所有权的方法三编。

《民法学》经典讲义(精华版)第一篇:民法总论第一章:民法概述第一节:民法的含义一,民法的概念:民法是调整平等主体的自然人、法人、其他组织之间的财产关系和人身关系的法律规范的总和。

1、实质意义的民法:指作为部门法的民法。

有广义和狭义之分,广义指调整平等主体之间财产关系与人身关系的法律规范总称,也就是私法的全部,狭义指在民商分立的国家商法以外的私法。

2、形式意义上的民法:指以一定体例编篡的并以民法命名的成文法典。

我国民商合一,是广义民法,我国还没有形式意义的民法。

二、民法的历史沿革:分为古代民法、近代民法和现代民法三个阶段。

1、古代民法的典型代表是罗马法。

2、近代民法是在继受罗马法的基础上形成的,形成了大陆法和英美法两大法系。

大陆法系推行法典化,又称民法法系,英美法以判例为法律的主要渊源,又称判例法系。

近代法以1804年的《法国民法典》为代表。

3、资本主义现代民法始于1897年公布、1900年生效的《德国民法典》。

1922年列宁亲自主持制定的《苏俄民法典》始第一部社会主义性质的民法典。

我国近代民法始于清末,1907年清政府开始制定的《大清民律草案》,1911年完成。

我国历史上第一部民法典是1930年南京国民政府制定的民法典,该法典随着1949年中国成立在大陆已经废除,仅在台湾有效。

1986年颁布的《民法通则》是我国民事立法进入的一个新阶段。

第二节:民法的调整对象民法是调整平等主体公民之间、法人之间、公民与法人之间的财产关系和人身关系。

一、平等主体间的财产关系:指人们在社会财富的生产、分配、交换和消费过程中形成的以经济利益为内容的社会关系。

调整财产关系主要有以下特点:1、主体的地位是平等的。

2、一般是当事人自愿发生的。

3、受价值规律支配。

二、平等主体之间的人身关系是人们在社会生活中形成的具有人身属性,与主体的人身不可分离的,不是以经济利益而是以特定精神利益为内容的社会关系。

人身关系有以下特点:1、主体的地位平等。

民法学上课讲义一、视频播放引入《世纪特警》片段二、我国和其他国家地区特警情况介绍【中国香港特警】香港的第一支特警队是1973年成立的神枪手队(Sharpshooter's Team),也就是飞虎队的前身。

1973年的泰航劫持事件及1975年的银行打劫及劫持人质事件中曾出动戒备。

1978年神枪手队的训练进行了改变, 加强战术训练, 使战力大大提高, 而神枪手队亦于当年改名为特别任务连(Special Duties Unit, SDU)。

特别任务连的臂章上有飞虎图案, 故被大众称为飞虎队。

现时香港的飞虎队约有一百人,分训练支援、行政、及行动组。

【美国特警】1967年夏天,洛杉矶发生了一起严重的冲突事件。

一位黑人青年躲在一栋房子内持枪与警方对峙。

警方与其交火一个多小时,并且使用了催泪弹。

然而直到一位前海军陆战队员闯进屋内,才将其制服。

原来这位青年居然戴着防毒面具,而警察竟没有这种装备事后,警方认为应付该类事件传统的维持治安的警力并不适用,而动用军队有会带来更大的社会不安定,于是筹建了一支类似于特种部队的快速反应力量,以便在类似事件中发挥作用洛杉矶警队(LAPD)是美国最先组成专业特警的城市,特警是由一支60人的专门队伍组成,用来在应付可能出现的狙击活动。

该队伍在1969年及1974年分别两次对付拥有强大武器的黑豹组织和共生解放军。

美国其他大城市的警队之后亦建立他们的特警队,例如芝加哥警局的HBT(Hostage, Barricade and Terrorism Unit)。

纽约市警局(NYPD)的紧急勤务小组ESU(Emergency Service Unit)。

特警队始祖LAPD SWA T(Los Angeles Police Department)( 洛杉矶警察局特警局)一般被认为是现代美国特警队的始祖。

20世纪60年代,美国的群体性骚乱事件频发,政治暗杀事件以及武装团伙组织的城市游击恐怖活动时有发生,严重威胁到公共安全。

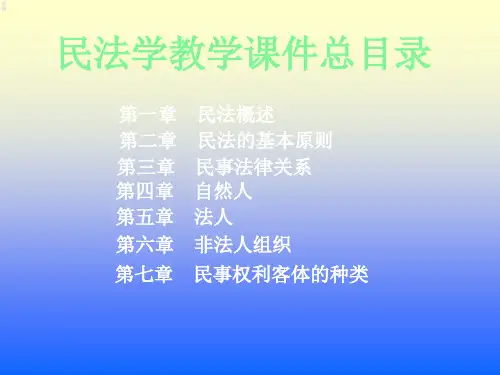

人大民法学精品课程讲义(二)

第六章民事法律行为

学习目的和要求

通过本章的学习,认识和理解民事法律行为的本质,明确民事法律行为的有效条件,了解附条件和附期限的民事法律行为,掌握无效民事行为和可变更、可撤销的民事行为的发生情形和法律后果。

要求结合社会生活实际和法律调整的特点,加深理解民事法律行为的基本理论。

第一节民事法律行为的概述

着重领会民事法律行为是民事主体为了设立、变更或者终止民事法律关系而实施的行为。

认识民事法律行为的法律特征。

了解民事法律行为的类型。

第二节民事法律行为的有效条件

掌握民事法律行为的有效实质条件是行为人合格、意思表示真实、行为内容合法。

把握民事法律行为的形式条件对要式行为与不要式行为的不同的法律要求。

案例:

曲平代理行为无效案

曲平系某单位总务科科长。

1992年8月,他利用职权之便以该单位食堂名义买下其表弟家中一头病牛,随后找人将该牛杀掉,牛皮送其表弟,牛肉拉回本单位食堂,其表弟送给他100元作为酬谢。

由于牛肉感染病毒,本单位职工食用后发生5人中毒,食堂只好将剩余牛肉倒掉,造成经济损失2000余元。

有人将此事向单位反映以后,单位责令曲平追回牛肉款。

曲表示牛肉是其表弟的,他是代理单位购买牛肉,发生损失应由单位负责,与其个人没有关系。

其单位遂诉至区人民法院,要求曲平及其表弟归还牛肉款。

法理分析

本案中曲某所实施的代理行为是无效的代理行为。

《民法通则》第66条第3款规定:“代理人和第三人串通,损害被代理人的利益的,由代理人和第三人负连带责任。

”构成此种无效代理的要件有三个:一是代理人和第三人在主观上有损害被代理人的故意,即恶意通谋;二是代理人和第三人客观上实施了损害被代理人利益的共同行为,并且实际上给被代理人利益造成了损害;三是代理人和第三人串通与被代理人的利益受损害之间有因果关系,以上要件缺一不可。

v本案中曲平所实施的代理行为具备了上述三个要件,是一种无效的代理行为。

因而曲平要与其表弟共同对该单位所受损失负连带赔偿责任。

第三节附条件和附期限的民事法律行为

了解法律对附条件的民事法律行为所附条件的未来性、或然性、意定性、合法性和特定目的性的要求。

把握延续条件、解除条件、肯定条件和否定条件的具体内容,明确法律对附期限的民事法律行为所附期限的未来性、意定性和特定目的性的要求。

了解始期和终期、确定期限和不确定期限的基本内容。

第四节无效民事行为和可变更、可撤销的民事行为

掌握无效民事行为其本质是因欠缺民事法律行为的有效要件而不产生法律效力的行为。

理解无效民事行为的特点和无效民事行为的发生情形。

了解可变更、可撤销的民事行为其本质是欠缺民事法律行为的某些要件而请求法院或仲裁机构依法变更或撤销的行为。

理解可变更、可撤销的民事行为发生情形。

把握无效民事行为和可变更、可撤销的民事行为的法律后果。

第七章代理

学习目的和要求

通过本章的学习,认识和理解代理的本质和法律特征,掌握法律上对代理权的设定和代理权行使的基本法律要求。

明确无权代理的发生原因及其法律后果,把握代理关系消灭的法律规则。

要求结合社会生活实际,加深认识代理制度的作用,通晓调整代理关系的法律规范。

第一节代理的概述

着重领会代理是代理人以被代理人的名义,在代理权限内与第三人为法律行为,其法律后果直接由被代理人承受的民事法律制度。

认识代理行为的法律特征。

了解代理的类型。

第二节代理权

理解代理权的本质和作用。

掌握法定代理权的基本法律要求。

明确行使代理权的法律规则。

了解滥用代理权的法律后果。

第三节无权代理

明确无权代理是在没有代理权的情况下以他人的名义实施的民事行为。

了解无权代理发生原因。

掌握无权代理的法律后果。

理解表见代理制度。

第四节代理关系的消灭

把握委托代理终止的原因。

明确法定代理和法定代理终止的法律规则。

了解代理关系消灭的法律后果。

第八章时效

学习目的和要求

通过本章的学习,认识和理解时效制度的本质和法律特征,明确取得时效的作用和适用范围,掌握诉讼时效的特征、适用和基本分类,了解诉讼时效的起算以及中止、中断和延长的规定,把握除斥期间以及期间和期日的法律规定。

要求结合民事权利的保护方法,加深对时效制度特殊作用的理解,通晓时效制度的基本法律规则。

第一节时效的概述

v

着重理解时效是法律规定的某种事实状态经过法定时间而产生一定法律后果的法律制度。

理解时效的分类和基本法律特征。

第二节取得时效

理解取得时效是非财产所有人以自己所有的意思公开、无争议、持续地占有他人财产,超过法定期间即取得该项财产所有权的民事法律制度。

了解取得时效的法律特征。

掌握取得时效的适用范围。

第三节诉讼时效

明确诉讼时效的概念和特征。

了解诉讼时效的适用范围。

掌握法律对普通诉讼时效、特殊诉讼时效和最长诉讼时效的基本规定。

把握诉讼时效期间的起算和诉讼时效期间中止、中断、延长的法律规则。

第四节除斥期间

理解除斥期间的性质是法律规定的某种民事权利存在的不变期间,权利人在此期间内不行使相应的民事权利将导致该项民事权利削灭。

了解除斥期间的法律特征和适用范围。

第五节期间和期日

认识期间和期日在民事法律关系发生、变更和终止方面的作用。

掌握法律关于期间和期日的不同计算方法的基本规则。

第九章物权总论

学习目的和要求

通过本章的学习,认识和理解物权的本质,了解物权的基本类型,掌握物权法的基本原则。

明确物权关系发生、变更和消灭的原因,把握物权的民法保护方法。

要求针对社会经济生活对物权方面的客观要求,加深对物权法基本理论的理解。

第一节物权的本质

着重领会物权是民事主体依法直接支配特定的物,享受其利益并排除他人干涉的民事权利。

运用对比债法的方法来理解物权的基本法律特征。

第二节物权的类型

了解自物权和他物权的概念、法律特征及两种物权的相互关系。

掌握用益物权和担保物权的本质和特殊功能以及这两种物权的实现方式。

第三节物权法的基本原则

理解物权法定、一物一权、物权公示、物权效力优先的物权法基本原则。

掌握物权法的基本原则发生效力的范围和具体体现。

第四节物权关系发生、变更和消灭

了解物权关系的发生原因。

掌握物权关系发生的法律依据和程序性要求。

把握物权关系变更的两种含义和物权关系变更的法定程序。

明确物权关系的消灭包括因物权主体的原因和因物权客体的原因而消灭的两种情形。

第五节物权的民法保护

掌握民法上对物权的民法保护方法主要是物上请求权,包括请求返还原物、请求排除妨害和消除危险。

把握物权的债权保护方法,如赔偿财产损失。

第十章财产所有权

学习目的和要求

通过本章的学习,认识和理解财产所有权的概念和法律特征,明确财产所有权的内容,掌握财产所有权的取得方法,了解财产所有权的消灭。

要求结合社会经济生活的实际,加深对财产所有权制度基本原理的理解。

第一节财产所有权的概念和特征

着重领会财产所有权是指所有人依法对自己的财产享有占有、使用、收益和处分的权利。

理解财产所有权的独占性、全面性、单一性、存续性和回归性的法律特征。

第二节财产所有权的内容

掌握财产所有权的占有权能的本质和占有的分类及其法律意义。

明确财产所有权的使用权能的含义和不同情形的使用状态。

了解财产所有权的收益权能的内容和法律要求。

把握财产所有权的处分权能的行使方式和法律后果。

第三节财产所有权的取得

明确财产所有权原始取得的实质是所有权首次产生或不依赖于原所有人的意志而取得某项财物的所有权。

了解财产所有权的各种原始取得方法,认识财产所有权继受取得的实质是通过一定的法律行为或基于法定的事实从原所有权人处取得所有权。

掌握财产所有权的各种继受取得方。

第四节财产所有权的变更与消灭

理解财产所有权的变更是指所有权的权利主体、内容和客体发生改变的情形。

掌握财产所有权变更的基本情形。

了解财产所有权消灭的两种情形和主

要原因。