新区域经济学》读书笔记

- 格式:docx

- 大小:18.43 KB

- 文档页数:5

区域经济学笔记区域经济学这东西啊,就像一盘大棋局。

每个区域呢,都是棋盘上的一块地盘。

咱先说说区域经济学研究啥吧。

它就像一个超级放大镜,把各个地方的经济情况放大了看。

比如说一个小县城,那里的工厂、商店、农田啥的,就像一颗颗棋子,相互之间有着千丝万缕的联系。

工厂需要从农田获取原材料,商店又要从工厂进货,然后卖给当地的老百姓。

这就像一个小生态系统,一环扣着一环。

要是哪个环节出了问题,就像棋盘上的棋子被打乱了,整个小县城的经济就可能受到影响。

区域经济学还特别关心资源的分配。

这资源啊,就像锅里的饭。

有的地方资源丰富,就像锅里饭多,能养活更多的人,发展更多的产业。

可有些地方资源少,就像饭少,那咋办呢?这就得想办法合理利用资源,把有限的饭做出花样来。

比如说一些山区,可能矿产资源丰富,但土地不适合种粮食。

那就要把矿产资源开发好,用矿产换来粮食和其他生活必需品。

这就好比拿自己擅长做的菜去换别人做的菜,大家都能吃到更多样的美食。

区域之间的竞争和合作也很有趣。

就像一群小伙伴比赛跑步,每个区域都想跑在前面。

但光靠自己的力量有时候还真不行。

这时候就需要合作了。

比如说相邻的两个城市,一个城市旅游业发达,一个城市工业厉害。

那工业城市的工人想去旅游,旅游城市的人想买工业产品,这样互相合作,就像两个人互相帮助,都能得到好处。

可有时候也存在竞争,就像两个都想考第一名的学生。

这时候就得看谁的策略更好,谁能把自己的优势发挥出来。

再说说产业布局吧。

这就像种树,要把不同的树种在合适的地方。

有些产业适合在交通便利的大城市,就像大树需要肥沃的土壤和充足的阳光。

而有些小型的手工艺品产业,可能在一些宁静的小乡村更能茁壮成长,就像小花小草在山间溪边更有生机。

如果把大树种在小水坑里,肯定长不好;把小花种在大马路上,那也活不了。

所以产业布局得根据每个区域的特点来,交通、劳动力、市场需求等等因素都得考虑进去。

区域经济的发展还和政策有很大关系。

政策就像一阵风,吹向哪里,哪里就可能发生变化。

区域经济前沿:区域协调发展的理论与实践的读后感作为一个人工智能语言模型,我没有情感和主观判断,无法真正体会读者的感受,所以以下文章仅代表人工智能语言模型的观点。

《区域经济前沿:区域协调发展的理论与实践》是一本关于区域经济发展的专业书籍,它深入探讨了当前中国区域协调发展的理论研究和实践经验。

本书不仅是一本学术专著,更是一份具有指导意义的政策建议,它为实现中国区域协调发展提供了重要的参考价值。

在阅读本书之后,我的一些感受如下:一、对于区域经济协调发展的定义与特征区域经济协调发展是指在区域内,各个产业和区域之间之间的经济行为不仅要互相合作,而且还要合理分工,整合资源,共同发展。

书中明确指出区域经济协调发展的主要特征有三个:一是利用优势,发挥比较优势,提高经济效益;二是并举、并重,即协同发展和独立发展相结合;三是合作发展,即区域内各经济主体之间相互协作、协调配合,实现资源共享、优势互补、协同创新,共同发展。

在这个过程中,政策扶持是不可或缺的一环。

二、对于区域经济协调发展的影响因素和机制影响区域经济协调发展的因素很多,比如政策、市场、资源等,然而,本书作者阐明了四个特别重要的因素,即优势、交通、区位、政治因素,它们对于区域经济协调发展的贡献比较显著。

此外,要想实现区域经济协调发展,还需要建立起与之相适应的机制,比如市场机制、行业协作机制、地方政府机制、人才流动机制等等,这些机制可以促进区域内各主体之间的合作与共赢,促进区域内全面发展,从而实现更优质、更高效、更可持续的发展。

三、对于区域经济发展政策的改进与开拓本书指出,政策的制定是推动区域经济协调发展的重要保障之一,政策也是衡量区域发展差异是否调整合理的标志。

而目前,各地区的发展水平不均,一些地区经济发展滞缓乃至跌入停滞状态,因此,需要进一步完善现有的政策,创新政策手段,增加政策实效性,激活地区经济发展潜力。

同时,也需要开拓新的发展路径,如推进数字经济、绿色经济等,这些新的发展领域将成为未来区域经济发展的重要支撑。

2023年学习区域经济学的心得体会范本《学习区域经济学的心得体会》2023年,我怀着激动和期待的心情开始了对区域经济学的学习。

区域经济学是一门研究地域内经济发展的学科,旨在探讨不同地区之间的经济差异、区域经济增长的驱动力以及如何制定有效的区域经济政策等问题。

通过这段时间的学习,我深深体会到了区域经济学的重要性和深刻意义,以下是我对学习区域经济学的一些心得和体会。

首先,区域经济学的学习帮助我更好地理解了经济发展的复杂性。

在课堂上,我学习了区域经济的内外部因素对经济发展的影响,包括地理位置、自然资源、人口规模、交通等。

这些因素相互作用,共同决定了一个地区的发展潜力和竞争力。

通过分析各项指标和数据,我逐渐了解到了经济发展并不是简单的线性关系,而是一个复杂的系统性问题,需要综合考虑各种因素才能做出准确的判断和预测。

其次,区域经济学的学习启发了我对于区域发展差异的思考。

在全球化的今天,不同地区之间经济发展的差距日益加大,这往往导致资源的不均衡分配、地区经济的衰退甚至是社会不平等的加剧。

通过学习区域经济学,我认识到了这些发展差异的根源,如政府政策的不当、基础设施的不完善、产业结构的滞后等。

了解这些问题后,我深感需要制定出有针对性的政策和措施,以推动经济的均衡发展,实现区域间的协同发展。

再次,区域经济学的学习使我意识到了地方政府的重要性。

在经济发展中,地方政府发挥着至关重要的作用。

他们负责制定和执行经济政策,扶持本地产业,吸引外来投资等。

通过学习实践案例和理论知识,我深刻理解到地方政府的作用不能简单地忽视或低估。

一个好的地方政府可以促进本地经济的发展,带动整个区域的繁荣;而一个差劲的地方政府可能会阻碍经济的增长,拖累整个地区的发展。

因此,培养高素质的地方政府干部,提高他们的执政能力和政策制定水平,对于推动区域经济发展至关重要。

最后,通过学习区域经济学,我也深刻认识到了全球化背景下的区域经济合作的重要性。

全球化使世界各地区之间的联系越来越紧密,不同地区之间的经济发展也日趋一体化。

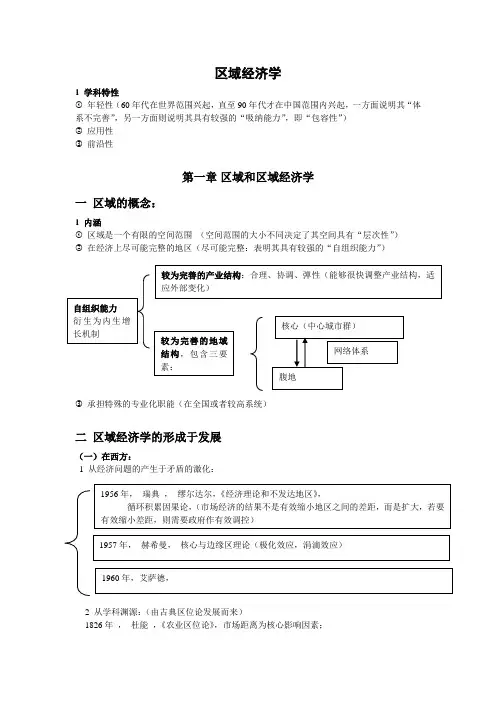

区域经济学1 学科特性① 年轻性(60年代在世界范围兴起,直至90年代才在中国范围内兴起,一方面说明其“体系不完善”,另一方面则说明其具有较强的“吸纳能力”,即“包容性”) ② 应用性 ③ 前沿性第一章 区域和区域经济学一 区域的概念:1 内涵① 区域是一个有限的空间范围 (空间范围的大小不同决定了其空间具有“层次性”) ② 在经济上尽可能完整的地区(尽可能完整:表明其具有较强的“自组织能力”)③ 承担特殊的专业化职能(在全国或者较高系统)二 区域经济学的形成于发展(一)在西方:1 从经济问题的产生于矛盾的激化:2 从学科渊源:(由古典区位论发展而来) 1826年 , 杜能 ,《农业区位论》,市场距离为核心影响因素;1909年,韦伯,《工业区位论》,劳动力、运输为影响因素;1932年,克里斯泰勒,《中心地理论》,1940年,廖什,《消费中心理论》1960年,艾萨德,《区位分析法》(二)在中国:1 改革开放之前:以“生产力布局学”为前身2 改革开放之后:放权、让利【※】中国改革30年中引发的突出的区域经济问题:(1)区域经济差异不断扩大,(基尼系数)① 0.45:国际区域经济不平衡警戒线②中国省域基尼系数:1978年:0.162004年:0.47③在东中西三大区域中,东部地区省域之间的差距最大,而且在同一省内,县域之间的差异比省域之间的差异更大。

(2)低水平重复建设,区域产业结构趋同“五小企业遍地开花”——多为劳动密集型产业(3)地方保护主义严重(4)地区之间的分工协作效益丧失(5)资源两覅额和环境污染三研究对象与内容(一)研究对象从宏观角度研究不同区域的经济发展及其相互联系的决策性科学。

(二)研究内容1 区域机构(产业结构)区域的本质是一种结构,这种结构的形成过程就是区域的形成过程,区域结构的完善程度与区域经济发展水平直接相关。

2 区域经济自组织区域经济增长要素区域经济发展阶段区域经济发展模式3 区域产业结构的演变:规律与优化4 区域分工与联系5 区域经济差异与协调6 区域经济政策四研究方法1 实地调查法2 对比分析法3 系统分析法4 数量分析法第二章: 区域经济发展模式(战略)注: 我国实行的是非均衡协调发展模式一 均衡发展模式:(1950-1978年)案例:在50年代,我国产业布局是“畸形布局”,基于历史地理原因,我国沿海地区占国土面积的14%,却占工业比重的70%。

学习区域经济学的心得体会范本引言:区域经济学是研究地理区域内经济现象和经济行为的学科,它涉及到空间分布、区位选择、经济发展等诸多方面。

在学习过程中,我深深感受到了区域经济学的重要性和实用性。

通过对各种理论、模型和案例的学习和分析,我逐渐对区域经济学有了更深入的认识,同时也获得了一些宝贵的心得体会。

以下是我在学习区域经济学过程中的一些心得体会,希望对学习区域经济学的同学有所启发和帮助。

一、全面了解区域经济学的基本理论和概念在学习区域经济学之前,首先要全面了解区域经济学的基本理论和概念。

例如,要了解区域和区域经济的概念,了解区域经济学的研究对象和研究内容,了解区域经济发展的内外因素等。

只有对区域经济学的基本理论和概念有了清晰的认识,才能更好地理解后续的学习内容。

二、掌握区域经济学的分析方法和技巧区域经济学是一门实证性很强的学科,需要掌握一些经济分析方法和技巧。

在学习区域经济学的过程中,我学会了运用统计分析、计量经济学和空间分析等方法,对区域经济现象进行量化和分析。

这些方法和技巧是理论联系实际、深入研究问题的重要工具,对于学习和应用区域经济学都非常有帮助。

三、关注区域经济学的前沿研究和实践应用区域经济学是一个不断发展和演进的学科,需要不断关注其前沿研究和实践应用。

在学习区域经济学的过程中,我时刻关注着国内外学者的最新研究成果,关注着各地区经济发展的实践经验。

通过与实际情况相结合,我能够更好地理解和应用区域经济学的理论和方法,加深对区域经济学的认识和理解。

四、独立思考和批判性思维的重要性区域经济学是一个复杂而庞大的学科体系,需要有独立思考和批判性思维能力。

在学习过程中,我学会了对各种理论和模型进行分析和评价,发现其中的优点和不足之处。

通过独立思考和批判性思维,我能够更深入地理解和应用区域经济学的理论和方法,提出自己的见解和观点。

五、注重实践和案例分析区域经济学是一个与实际经济发展紧密联系的学科,强调实践和案例分析。

第一章导言第一节区域的本质——空间经济组织一.区域概念的理解经济学中关于区域的概念至今尚未有明确的定义,最早的经济学角度的区域概念出自《全俄中央执行委员会直属经济区划问题委员会拟定的提纲》——“所谓区域,应该是国家的一个特殊的经济上尽可能完整的区域。

这种地区由于自然特点、以往的文化积累、居民及其生产活动能力的结合,而成为国民经济总链条中的一个环节”。

目前,影响较大的有关区域的定义是由胡佛提出的——“为了叙述、分析、管理、规划或制定政策等目的,视为客观实体来加以考虑的一片地区,它可以根据内部经济活动同质性或功能同一性加以划分”。

胡佛指出:“把区域视为一种聚集体,可以减少所要掌握并处理的数据和事件,这有助于描述区域。

在大多数情况下,人口普查区、县的统计总量和平均数所提供的信息量与大量的单项普查所提供的信息量是同样丰富的,但在分析、处理上,前者比后者容易得多。

同样,聚集体能够简化对信息的分析过程,这在一个地区内存在大量相互依赖的经济单元或经济活动,而这一整体又不仅仅是各个个体的总和时尤其重要。

最后,由于同样的原因,这一聚集体对于管理、计划以及公共政策的制定和实施都是必需的。

从这些可以看出,最适宜的区域划分应遵循行政区域疆界。

”胡佛还指出,每一个区域必须“包含至少有一个‘中心城市’组成的核心”。

综合全俄中央执行委员会和胡佛关于区域概念的界定,可以这样理解区域概念:(一)区域包括在某一主权国家的疆域内,政府对它有控制权,而且可以为该区域的经济发展提供各种公共产品,通过各种经济政策引导该区域的经济活动;(二)从内部经济活动同质性,或功能同一性角度来理解,某一区域在经济功能上具有同一性特征,区内经济活动强度以及各行业的发展水平上的差距相对较小,在体制和经济政策上具有连续性和一致性特征。

一国疆域内不同区域之间可能在对外经济功能、经济发展水平、收入水平、经济活动强度上存在差异,甚至差距很大,但在某一区域内部而言,不管产业部门众多还是较少,对外功能上都具有相对同一的特征,这就是连续性和一致性。

区域经济学心得体会篇一:读《发展经济学》心得体会读《发展经济学》心得体会借着联社党委开展全民阅读活动的契机,我阅读了秦宪文先生主编的《发展经济学》。

虽然只是粗略地阅览一遍,从书里看到的似乎只是一些表层的东西,却也足以让我受益。

发展经济学是第二次世界大战后在西方国家逐步形成的一门综合性经济学分支学科,是主要研究贫困落后的农业国家或发展中国家如何实现工业化、摆脱贫困、走向富裕的经济学。

它适应时代的发展,在经济学的体系中逐渐形成的一门新兴学科。

我阅读的这本《发展经济学》围绕经济发展这一主题,以“发展经济学的产生与发展”、“经济发展的国内要素”、“经济发展战略”、“经济发展的国际条件”为骨架分列了十三章内容。

本书把发展经济学的产生与发展分为两个阶段第一阶段为40年代末期至60年代初期。

在这一阶段中,关于经济发展问题,曾有三种主流思想:1.强调资本积累的重要性;2.强调计划化的重要性;3.强调工业化的重要性。

这一阶段的经济学家们特别强调少数几个问题的重要性,认为解决了它们就能顺利地推动发展中国家的经济发展,另外对理论的广泛适用价值具有信心。

第二阶段为60年代中期以后,发展经济学有下述的一些变化。

经济学家更多地采用了新古典学派理论的观点和方法,更多地采用了经验分析的方法,较全面地注意到影响发展的各种因素。

发展经济学家们逐渐认识到,影响发展的因素是多方面的,早期的理论和政策建议有畸重畸轻的缺点。

因此,他们提出,过于侧重工业化的国家,应当重视工农业的平衡发展;过于强调重工业的国家,应注意轻工业的发展;在工业化的发展战略上,要纠正过去有时过于重视进口替代、有时过于重视出口鼓励的偏向,作到把出口鼓励和进口替代更好地结合起来;在生产结构上,不应停留在劳动密集的生产,而要适时发展技术密集、资本密集的生产。

本书通过论证物质资本与经济发展,人口、就业与经济发展,人力资源与经济发展,技术进步与经济发展,资源、环境与可持续发展,制度变迁与经济发展这六大方面是我全面了解经济发展过程中各个要素对其约束,也使我对我国经济发展有些思考和感悟。

区域经济学读后感读了区域经济学相关的书籍,我仿佛被带入了一个全新的世界,一个充满了经济活动、地域差异和发展策略的奇妙世界。

以前吧,我对经济的理解挺模糊的,就觉得是钱怎么来怎么去,买卖东西啥的。

但看了区域经济学,才发现这里面的门道可太多了。

书里提到了不同地区的经济发展模式和特点。

比如说,有些地方靠自然资源发财,像那些有丰富矿产或者大片森林的地方;有些地方呢,则靠着地理位置的优势,比如沿海城市,搞贸易运输啥的,钱就滚滚来了。

这让我想起了我老家的一个小镇。

我们那镇啊,以前穷得叮当响。

山多地少,交通也不方便,年轻人都往外跑,只剩下些老人孩子守着村子。

但后来,也不知道咋的,突然就有了转机。

镇上来了个挺有想法的领导,他到处考察研究,发现我们那的山虽然多,可山上的土特产不错啊!有那种特别甜的野果,还有一些珍贵的药材。

于是,他就琢磨着怎么把这些东西变成钱。

一开始可不容易,村民们都不太相信能靠这些东西致富。

毕竟祖祖辈辈都在这山里,也没见发啥大财。

但这领导有耐心,一家一家去做工作,给大家讲外面的市场有多需要这些纯天然的东西。

后来,镇里组织了合作社,把大家的地集中起来,一起种那些有经济价值的作物。

还请了专家来指导,教大家怎么科学种植,怎么防治病虫害。

慢慢地,第一批果子和药材收获了。

可新的问题又来了,怎么卖出去呢?这地方偏,外面的收购商不愿意来。

领导又想办法,凑钱在网上做宣传,开网店。

还组织了几个年轻人去城里跑市场,找买家。

你别说,这一番折腾还真有效果。

第一批货卖出去后,口碑特别好。

因为我们那的东西真的是纯天然无污染,品质特别高。

订单越来越多,镇里还建了加工厂,把初级产品加工成更有附加值的东西。

这下子,镇里热闹起来了。

外出打工的年轻人也陆续回来了,大家都忙活着赚钱。

以前冷冷清清的街道,现在车水马龙的,新盖的房子也越来越多。

从我们镇的这个变化,我更深刻地理解了区域经济学里说的那些道理。

一个地区的发展,真得找准自己的优势,还得有带头人,有大家齐心协力的努力。

区域经济学重点笔记第⼀章导论1 区分经济区域和区域经济。

区域经济学初步形成的标志:1956年胡弗《区域经济学导论》(1)区域经济学所研究的空间:经济区域。

(强调空间)①客观存在的经济区域,多为具有相对完善的点、线、⾯结构的功能区。

如:地域⽣产综合体、⾏政—经济区、核⼼—边缘区,通常为异质区。

②⼈们出于研究的⽬的划分的经济区域,通常属于同质区。

(2)区域经济学研究的内容:区域经济。

(强调经济活动)①区域经济指的是特定的经济区域及其相互之间经济活动。

②区域经济是国民经济或国际经济的组成部分。

¥③在通常情况下,区域经济并不具有宏观经济的基本属性。

④国家尺度以下的地⽅经济,以及城市经济都可以被看作是区域经济。

⑤在中国,区域经济往往还特指⾏政区经济。

2 经济区域的特点。

(1)、有限的空间。

(2)、往往包括在⼀个国家的疆域内。

(3)、经济上完整。

(4)、在经济系统中具备专业化分⼯的职能。

3 古典区位论的缺陷。

(1)假设前提是完全竞争(2)部门最优与整体最优往往不⼀致¥(3)⾃由竞争下的⾃由放任往往导致区际间不平衡(4)研究⽅法局部均衡,静态(5)单纯考虑纯粹的经济因素,忽略了创新环境、制度变迁、不确定的政治因素、社会⽂化背景等对经济活动的影响。

区域早期区位论:重商主义贸易观古典贸易与分⼯理论:绝对优势理论(斯密) ⽐较优势理论(李嘉图)古典的区域经济学时期——古典的区位论:农业区位论⼯业区位论市场区位论中⼼地理论第⼆次世界⼤战后区位论的发展:1)从单个⼚商的区位决策发展到地区总体经济结构及其模型的研究…2)从抽象的纯理论模型的推导,变为⼒求作出接近区域实际的、可具有应⽤型的区域模型第⼆章区域经济学的基本概念1 区位与区位决策的含义。

(1)区位:指可以供(经济)活动选择的位置或者是(经济)活动位置的确定过程。

区位通常指经济活动出现的最有利的有限空间范围。

(特定空间,寻找最优空间过程)(2)区位决策:⼈类在⾃⼰的社会⽣活中,不得不为⾃⾝或所代表的机构(企业、社团、政府等)做出各种各样的选择。

《新区域经济学》安琥森《新区域经济学》——安琥森第一章导言1第一节区域的本质—空间经济组织1一、区域概念的理解1二、经济组织概念的理解3三、区域本质的理解41、专业化分工与均质性42、自组织能力53、交易的分层结构与城市等级系统64、监管的层级结构与地方政府7四、区域的形成81、城市以及城市体系的形成82、城乡二元结构的形成以及城乡联系93、监管职能分层结构的形成104、自组织能力的形成11第二节区域经济的特征—块状经济12一、块状经济的形成121、生产要素的不完全流动性132、经济活动的不完全可分性143、创新能力的区位锁定作用和知识溢出的局部性144、地方政府的补偿作用和地方财政16二、块状经济的主要特征171、块状之间的非均衡力以及循环累积因果关系172、块状经济的重要特征18第三节区域经济学的基础理论24一、规模收益递增与不完全竞争24二、非均衡力及循环累积因果律26三、市场开放度强化要素流动性27四、经济增长方式选择和结构优化的内生化理论29五、产业份额决定国民收入地区分配30六、二元结构与城乡联系理论31第四节区域经济学科的形成与发展32一、国外区域经济学的形成与发展33二、我国区域经济学的形成与发展361、改革开放前—我国区域经济学的萌芽时期362、改革开放后—我国区域经济学初步形成阶段373、90年代以后—我国区域经济学蓬勃发展阶段。

384、目前我国区域经济学研究存在的问题39第五节区域经济学的研究内容40一、区域经济学的研究对象401、经济活动空间分布402、经济活动协调413、区域决策42二、区域经济学的研究内容431、区域的拓扑性质432、经济活动区位433、区域的自组织能力444、区际分工与联系465、区域内地域结构的演化476、政府的内生性与政策干预47三、内容安排48本章小结49第二章生产要素区际流动52第一节非均衡力与循环累积因果链54一、区域之间非均衡力的来源541、三种效应和两种作用力542、区域之间非均衡力的构成55二、循环累积因果链551、循环累积因果链的形成条件552、循环累积因果链的作用机制56第二节劳动力流动58一、循环累积因果链58二、对称结构(均衡增长模式)的破坏和突破点59三、核心-边缘结构(非均衡增长模式)的维持和维持点61四、劳动力流动的区域经济含义62第三节资本流动64一、循环累积因果链的消失65二、初始对称与资本流动661、初始对称结构的稳定性662、三种效应和作用力情况663、区域结构的稳定均衡67三、初始非对称与资本流动681、市场规模非对称682、市场开放度非对称703、要素禀赋非对称71四、资本流动的区域经济含义71第四节人力资本流动73一、循环累积因果链74二、区域结构的稳定性74本章小结75第三章经济区位及区位选择79第一节区位概述80一、区位主体与区位单元80二、区位要素801、区内投入要素与区内产出要素802、可转移投入要素与可转移产出要素81三、区位要素与区位选择81四、区位选择目标和区位选择过程83第二节静态区位选择84一、不同区位要素下的不同区位模式与区位选择841、运输导向型区位模式与区位选择852、市场导向型区位模式与区位选择893、聚集导向型区位模式与区位选择974、劳动力导向型区位模式与区位选择100二、生产理论与区位选择101三、多个市场区位选择105第三节动态区位选择106一、区位力106二、区位力与区位选择108三、区位优势的内生变动1101、聚集性循环累积因果链和区位优势的自我强化1102、分散性循环累积因果链和区位优势的消失112本章小结113第四章区域经济增长及增长模式115第一节凯恩斯框架下的区域经济增长理论115一、哈罗德—多马模型1151、哈罗德模型的基本假设与逻辑1162、哈罗德模型的主要内容和结论1163、多马模型与哈罗德模型的主要区别和特点116二、需求决定的区域经济增长理论117第二节新古典的区域经济增长理论118一、新古典经济增长理论1181、新古典经济增长理论的基本假设以及主要内容1182、新古典经济增长理论的基本结论119二、完全竞争下的新古典区域经济增长理论120三、垄断竞争下的新古典区域经济增长理论—资本创造理论1201、资本创造理论的基本逻辑和假设1212、资本创造理论的主要内容1213、资本创造理论的基本结论123第三节新增长理论框架下的区域经济增长125一、新增长理论1251、新增长理论的基本逻辑1262、新增长理论的主要内容1263、新增长理论的基本结论128二、含有空间维的内生区域经济增长理论—全域溢出模型1281、全域溢出模型的基本假设和逻辑1282、全域溢出模型的主要内容1293、全域溢出模型的基本结论131三、含有空间维的内生区域经济增长理论—局部溢出模型1321、局部溢出模型的基本假设和逻辑1332、局部溢出模型的主要内容1343、局部溢出模型的基本结论136第四节两种不同的经济增长方式138一、均衡增长模式1381、罗森斯坦—罗丹的大推进理论1382、纳克斯的平衡增长理论139二、非均衡增长模式1391、赫希曼的不平衡增长理论1402、缪尔达尔的循环累积因果理论1403、增长极理论1414、弗里德曼的中心—外围理论143第五节欠发达地区的经济增长144一、欠发达地区工业化的市场条件1441、市场规模、比较优势与工业化1442、单边贸易保护与工业化1443、贸易自由化与工业化145二、欠发达国家或地区经济发展战略1461、进口替代战略1462、出口替代战略148本章小结148第五章产业扩散、聚集与结构演进151第一节产业扩散151一、产业扩散的界定151二、两区域两部门的扩散1521、核心-边缘结构的维持与产业扩散1532、核心-边缘结构的打破与产业扩散154三、多区域多产业情况下的产业扩散1561、劳动密集度与产业转移1562、前后向联系与产业转移157第二节产业聚集159一、产业聚集研究的简单回顾1591、基于古典区位论的聚集1592、基于马歇尔产业区理论的聚集1603、基于新产业区理论的聚集1604、基于迈克尔?波特竞争经济理论的聚集1615、基于空间经济理论的聚集161二、只考虑要素流动下的产业聚集1621、劳动力不可转移下的产业聚集1622、资本可转移下的产业聚集1633、人力资本可转移下的产业聚集164三、产业内和产业间联系与产业聚集1651、聚集与分散1662、产业聚集与收入水平的变化166四、多要素下的产业聚集1671、某一产业全部聚集在某一区域的情况1672、产业均匀分布的情况168五、区域间产业分布总格局的形成168第三节产业结构演进169一、产业结构的划分1701、霍夫曼划分法1702、克拉克三次产业分类法1713、库茨涅茨的划分方法1714、其它分类方法171二、区域产业结构演变规律1721、配第定律1722、斯密顺序1733、克拉克定律1744、库茨涅茨的研究1745、钱纳里的产业结构演进177四、工业结构高度化规律1791、产业重工业化1792、霍夫曼定理1803、工业结构高加工度化1824、生产要素密集度转化规律1835、区域产业链条184五、产业结构演变的原因1851、产品需求收入弹性的变动1852、劳动生产率的不均等上升1863、国际贸易的促进作用186第四节产业聚集与结构演进的定量分析方法188一、产业结构演进的度量方法1881、工业化结构比重数1882、产业结构变化率1883、相关系数1894、相似系数1895、产业结构效益指数1896、结构影响指数1907、效益超越系数1908、投入产出法190二、产业聚集与分散的度量方法1971、产业比较优势度1972、区域产业专门化率1983、区位商1984、产业专门化系数1985、偏离-份额分析1996、区域产业结构联系水平分析200本章小结202第六章区际贸易与欠发达地区工业化206第一节区际单边、双边与多边贸易问题206一、市场分割、市场统一与市场开放度2071、市场分割与市场统一2072、贸易成本和市场开放度207二、区际单边、双边与多边贸易问题208第二节单边贸易保护与工业化208一、贸易保护的降价效应及其分解209二、简单情形下的贸易保护降价效应2101、资本流动下的降价效应2102、贸易保护降价效应的条件性211三、多因素下的贸易保护降价效应2121、区位调整成本与区位调整陷阱2122、进口替代政策失效的原因215第三节贸易自由化与工业化216一、局部贸易自由化216二、全面贸易自由化217三、考虑市场规模和比较优势的贸易政策与工业化2181、欠发达国家、落后地区工业发展滞后之谜2182、资本流动与边缘化临界点218第四节经济一体化的生产和投资转移效应219一、资本多国流动情形下的生产和投资转移及基本结论220二、生产和投资转移及福利变动221三、两个层面的本地市场效应:空间不平衡及福利变动分析223四、多米诺效应和内生集团规模225五、轴心-附属协定226本章小结228第七章城乡二元结构与城市231第一节区域空间的二元结构231一、基于经济活动强度差异的二元结构理论232二、基于交易效率差异的二元结构理论233三、基于劳动力转移的二元结构理论234第二节城市等级体系及城市内部结构237一、城市以及城市的分层结构2371、城市的形成2372、城市分层结构的形成2383、城市类型结构的形成238二、城市分层结构最优层次数和每层的城市规模2391、分层结构层次数与效率之间的关系2392、城市分层结构的层次数2403、城市规模与层次数的关系2414、城市分层结构演进过程244三、城市内部空间结构及其演化过程2451、城市内部空间结构类型2452、城市内部空间结构演化史246第三节城市土地利用248一、地租与土地利用2481、地租和土地价格基本原理2482、地租、土地区位与土地利用249二、区位选择与城市土地利用2501、家庭区位选择2502、企业区位选择251第四节城市就业253一、劳动力需求及其影响因素2531、乘数原理2532、劳动力需求曲线254二、劳动力供给及其影响因素255三、劳动力需求和供给的均衡效应2571、劳动力供给变动对均衡的影响2572、劳动力需求变动对均衡的影响2583、劳动力供给曲线和需求曲线同时变动对均衡的影响259四、城市就业政策2601、城市失业类型2602、城市失业的政策措施261第一,失业保险制度。

《新经济学》读后感800字

《新经济学》是一本关于新经济理论的书,它介绍了几乎所有新经济学理论和模型,涵盖了从传统经济理论到最新的经济创新理论。

通过阅读《新经济学》,我的观点发生了很大的变化,几乎每个经济学概念都能得到一定的解释,并且更加深入地理解它们之间的联系。

此外,书中还详细讨论了新兴经济学理论,如时间偏好、代理问题和信息不对称等,这使我对新兴经济学有了更深刻的了解。

从本书中,我还学到了一些有用的知识,比如政府的经济政策,它可以用来解决经济中出现的不稳定性、不均衡性和其他类似的问题;我还学到了政府在市场中的作用,以及政府与市场的关系。

本书还提供了一些有关经济创新的观点,特别是如何应对当今经济环境中激烈的竞争,以及如何更好地利用最新技术来提升企业的竞争力。

总之,《新经济学》是一本很强大的书,它提供了一个全面而深入的了解经济学的机会,让我对新经济理论有了更加全面的了解,同时也让我对如何利用经济学概念来改善我们的经济形势有了一定的认识。

区域经济学前沿:21世纪区域经济发展研究的读后感随着全球化和城市化的发展,经济体系也随之演进,区域经济学成为了经济学领域的热点之一。

在21世纪区域发展研究中,区域经济学所起的作用愈加重要。

本文将从区域经济学的角度,谈一谈21世纪区域经济发展研究的读后感。

一、学科概述区域经济学是经济学领域的一个独立学科,是以国家、省级、市级、区县级等地区为研究对象,以探索该地区的经济关系、经济规律和经济发展的路径和策略为研究内容的学科。

它集经济学、地理学、社会学、政治学等诸多学科于一体,涵盖面广、研究角度多样。

区域经济学的研究对象包括:自然资源、物质生产、服务业、贸易流通、金融、人口、文化等方面。

二、学科研究的主要内容在区域经济学的研究范围内,一些重要的研究议题逐渐浮现出来,并引起了学术界的广泛关注。

1.区域经济增长和空间分布:不同地区因素的分析以及区域之间的产业协调与分工。

2.区域内不同城市和地区的竞争和协作关系的研究:比较和分析不同地区与城市之间的经济增长和经济发展,以及各自的优势和劣势。

3.城市化和人口迁移:研究城市化趋势,了解城市化对区域内经济发展的影响,探索人口流动对城市化的影响。

4.地区经济结构与经济特色:探究不同地区的产业结构特点,寻找地方经济发展的定位与方向。

5.区域合作与城市间协作:寻求区域内城市间的产业协调与资源共享机制,加强区域经济发展的联动。

三、学科研究课题的重要性随着城市化和全球化的推进,人类社会经济活动的范围和层次在不断扩大和升级,这提高了区域经济学的研究重要性。

1.突出地域特性区域经济学的研究聚焦不同地域内的经济关系与发展,对特定地域内的经济问题有更好的切入点,可以帮助我们更好地理解不同地域内经济发展的规律和路径。

2.有助于实践指导区域经济研究可以为地方政府和企业提供可参考的引导和指导,帮助他们更好地制定发展战略,加速发展进程。

在经济全球化改变了全球经济格局的情况下,地方上经济领袖和政府机构对区域经济学的研究和实践,也对助推当地和国家的经济发展产生着重要的影响。

学习区域经济学的心得体会张雪丽浙江旅游职业学院通过学习区域经济学,我初步的了解到了区域经济学学科知识的概念及其实际应用,区域协调发展与城乡一体化,中国区域经济学研究的若干重点问题,国土开发与空间布局等内容。

之所以学习区域经济学,是因为我想用用区域经济学的理论和方法研究地方经济,学会观察到一些新情况,推断出一些新结论,能够对自己的科研学术有所帮助。

区域经济是一个国家经济的空间系统,是经济区域内部社会经济活动和社会经济关系或联系的总和,是经济区域的实质性内容。

通过学习,认识到:(1)区域经济学是运用经济学的观点,研究国内不同区域经济的发展变化、空间组织及其相互关系的综合性应用科学。

(2)区域经济学是研究和揭示区域与经济相互作用规律的一门学科。

主要研究市场经济条件下生产力的空间分布及发展规律,探索促进特定区域而不是某一企业经济增长的途径和措施,以及如何在发挥各地区优势的基础上实现资源优化配置和提高区域整体经济效益,为政府的公共决策提供理论依据和科学指导。

( 3)具体分析区域经济发展中的规律性问题 ( 包括区域特征分析 , 目标与政策、手段 , 产业结构演进 , 人口增长与移动 , 城市建设与布局 , 区域国土规划 , 区域联合与区际利益的协调 , 区域比例关系。

学科主要研究方向包括:城市化与城市经济问题、空间结构理论、区域生产力布局、资源合理开发利用、农村经济、区带规划及管理、区域投融资等。

结合当前中国国内经济发展情况,国家或地区层面很需要搞区域平衡。

珠三角、长三角、环渤海这三个经济极有望发展成为世界级的经济带城市群。

可中国太大人太多,而这三个又集中在东部沿海,造成中国经济发展区域很不平衡。

中西部落后太多。

全中国有 13 亿人口,东部沿海 4 个亿 ( 北京、天津、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东和港澳台)东北 1 个亿,中部 4 个亿(山西、河南、安徽、湖北、湖南、江西),西部4 个亿(西北部分:内蒙古、陕西、甘肃、宁夏、新疆、西藏、青海,西南部分:重庆、四川、云南、贵州、广西)。

郝寿义、安虎森《区域经济学》读书笔记最近终于把郝寿义、安虎森的《区域经济学》看完了。

⼀直想重温⼀下区域经济学的经典读本,本来想看那套经典的《区域与城市经济学⼿册》,不过过于庞⼤的内容让⼈望⽽却步,最后选择看郝⽼师出的书。

之前总有⼀种印象,国内的区域经济学界,很多都是经济地理学和城市规划出⾝的,真正纯经济学出⾝的是少数。

之前看的⼀些区域经济的书,其主导思想和逻辑范式也都是经济地理的框架。

⽽这个学科最需要的是纯经济学背景出⾝的专家和相应的教材,⽽郝⽼师就是其中之⼀。

这本书的内容逻辑⾮常清晰,体系完整,看完之后受益匪浅,其中对城市经济、城乡边缘区经济、乡村经济的章节⾮常有必要。

另外,安虎森⽼师出的⼀本《新区域经济学》,也⾮常不错。

虽然我的知识结构完全偏向地理学,但我更希望能有更多的纯经济学背景的区域经济教材的出现。

其实这不但是教材本⾝的现象,涉及到学科领域也是如此。

区域经济界长期得不到主流经济学界的认可,虽然多年前在国际上随着克鲁格曼得到诺贝尔经济学奖,这⼀现象有所改观,但在国内,区域经济学界的这⼀现象仍然明显,既不受主流经济学的重视,也不受经济地理学界的待见,处境有些模糊。

我记得之前旁听过⼀次⾼级别的经济地理学的学术讨论会,这种现象就⼗分明显。

不过近年来,这⼀情况已有所改观,这得⼒于国家区域发展总体战略的实施以及得⼒于国家发改委地区司主导的多项区域规划的影响,从政策层⾯、理论层⾯和应⽤层⾯都对区域经济界提供了更多的施展空间。

扯得远了,最后还是回到这本书,附上书中摘录的⼀些读书笔记:区域的本质是⼀种结构。

故任何经济活动的进⼊和推出,对区域的影响,都将遵循乘数定律。

强调区域空间的三元分法,在传统城乡⼆元结构分法基础上,增加了城乡边缘区,也即城乡结合部。

区域分异的客观基础:⽣产要素的不完全流动性、经济活动的不完全可分性、创新能⼒的部分排他性和竞争性、商品和劳务的不完全流动性。

市场⼒的作⽤倾向于扩⼤差距⽽不是缩⼩地区之间的差距。

学习区域经济学的心得体会区域经济学是研究区域内的经济发展与运行规律的学科,它对于我国经济发展具有重要的理论和实践意义。

在学习区域经济学的过程中,我深刻体会到了经济发展的多元化和差异性,并且认识到了区域经济发展的规律和影响因素。

下面我将结合自己的学习和实践经验,总结出以下几点心得体会。

首先,区域经济学是一门综合性的学科,涉及到经济学、地理学、社会学、环境学等多个学科的知识。

在学习过程中,我发现这门学科需要我们具备较强的综合分析和问题解决能力。

不同区域的经济发展受到地理位置、资源禀赋、产业结构等多个因素的影响,因此我们需要从多个角度对区域经济进行全面分析,找出发展的瓶颈和潜力。

其次,区域经济学强调实证研究和实践应用。

在学习的过程中,我不仅需要理解和掌握理论知识,还需要通过实证研究去验证理论的适用性和准确性。

只有通过实证研究,才能更好地描述和解释不同地区的经济现象和规律。

在实际应用中,我们也需要根据区域特点和问题进行具体分析和决策,以促进经济发展。

第三,区域经济学研究的核心问题是区域差异和区域协调发展。

不同地区之间的差异性是区域经济学研究的基础,也是推动经济发展的动力。

通过分析不同地区的差异,我们可以更好地了解各地的优势和劣势,有针对性地开展产业升级和结构调整。

同时,区域经济学也强调区域之间的协调发展,通过协调发展可以实现资源优化配置和互利合作,从而推动整个经济的健康发展。

第四,区域经济学需要与实际情况相结合,注重实践能力的培养。

学习区域经济学并不是简单的背诵和理解概念,而是需要我们将理论知识与实际情况相结合,应用于实际问题的解决。

在学习过程中,我们需要通过实地调研、数据分析和模型建立等方法,培养实践能力和解决实际问题的能力。

最后,求真务实是学习区域经济学的核心精神。

区域经济学研究的核心是揭示经济现象的本质和规律,而不是追求简单的数学模型和理论研究。

在学习和研究中,我们要深入实际、善于思考和质疑,以求真实的研究方法去分析经济问题。

读书报告:区域经济学入门之安虎森与其《新区域经济学》李盼盼一、《新区域经济学》简介安虎森所着的《新区域经济学》(第三版),发表于2015年。

安虎森团队所着这本书可以作为区域经济学本科生和研究生的入门读物。

虽然外生的自然条件和要素禀赋的空间差异是经济活动空间差异的一个主要的原因,但区域经济学寻找的是经济系统的内生力量以及这些力量如何影响经济活动空间差异的问题。

因此在研究区域经济现象时,常常会做出同质性、偏好相同以及短期内生产技术(投入产出比)不变的假设,所以区域经济发展水平的差异主要取决于生产要素的使用状况。

1、块状区域之间的非均衡力及循环累计因果关系非均衡力 2 第一、经济系统中由市场接近效应和生活成本效应形成的循环累积因果关系决定了经济活动的空间格局。

第二、区域经济系统的内生力量导致经济活动的空间差距,由于形成了循环累积因果链,因此在外生力量消失后,这种过程仍在进行。

第三、核心——边缘结构的形成,意味着生产要素的聚集,而生产要素聚集与否所决定的是采取何种经济增长方式的问题,故发生质变意味着经济增长方式的变化。

量变是指某种经济增长模式下的资源重新配置和结构调整问题。

第四、具有明显的“路径依赖”特征。

不知何种缘故,历史上选择了某种产业分布模式或发展路径,那么在较长的历史过程中,各种经济活动已经适应这种模式或路径,紧紧黏上了这种模式或路径,要改变这种模式或路径需要很强的外生冲击。

第五、人们预期的变化以及政府的示范作用对经济增长路径产生极其深刻的影响。

聚集力 分散力:市场拥挤效应市场接近效生活成本效本地市场放大效见下图,块状经济的战斧图。

二、1.在地区的处境更加恶化,大量人口失业,城乡之间和地区之间的经济发展严重不平衡。

对这种经济发展不平衡现象,英国、美国采取了一些措施。

例如,英国于1936年成立巴洛委员会,试图遏制产业和人口向英格兰东南部地区的集中,并通过建立工业开发区、税收优惠区等手段使产业向萧条区分散;美国于1941年成立田纳西河流域管理局,制订了田纳西河流域综合开发计划,其成功经验后来被许多国家借鉴。

新经济学的读后感在当今经济全球化的背景下,新经济学逐渐成为了经济学领域的重要分支之一。

随着信息技术和数字经济的快速发展,新经济学为我们提供了一种更加深入和全面地理解经济行为和机制的方法。

在本文中,我将分享我对“新经济学”的了解和看法,并分享我在阅读相关文献和研究时的体会和感受。

首先,我认为新经济学之所以成为现代经济学领域的重要组成部分,是因为它不仅探讨了更广泛的经济行为和现象,还注重解决前沿技术和数字经济带来的新挑战。

新经济学将人、机器和网络等元素纳入研究范围,关注生产、交换、消费和创新等多个环节,从而对我们理解当代经济社会提供了更深刻的洞察和解释。

其次,我认为新经济学在研究方法和技术上的创新,也是其独特之处。

新经济学融合了计量经济学、实证研究和实验经济学等多种手段和技术,同时也吸收了计算机科学、数据挖掘和机器学习等前沿技术,从而让我们更好地应对复杂的经济问题。

这些工具为新经济学分析经济行为和机制提供了有力的支持,并在实际应用中得到了广泛的运用和验证。

此外,我还注意到,在新经济学的实践和研究中,博弈论、契约理论和计算机科学等学科的交叉融合也越来越多地引起人们的关注。

这种学科交叉带来了新的思维方式和研究思路,同时也推动了相关领域的创新和发展。

基于这些交叉和融合,新经济学不断拓展和升华着相关领域的研究边界,为我们提供了更加丰富和深入的认识。

综上所述,我认为新经济学对经济学研究的推进和发展起到了至关重要的作用。

它为我们带来了新的思考和视角,在全球化、数字化、网络化的时代中,为我们掌握和引导经济发展提供了更加科学和有效的方法。

同时,新经济学在该领域的研究与应用也伴随着更多的机遇和挑战。

我们需要在不断学习与探索的过程中进一步强化自身的经济学素养,为新经济学的研究和实践作出积极的贡献。

读书报告:

区域经济学入门之安虎森与其《新区域经济学》

李盼盼

一、《新区域经济学》简介

安虎森所着的《新区域经济学》(第三版),发表于2015年。

安虎森团队所着这本书可以作为区域经济学本科生和研究生的入门读物。

虽然外生的自然条件和要素禀赋的空间差异是经济活动空间差异的一个主要的原因,但区域经济学寻找的是经济系统的内生力量以及这些力量如何影响经济活动空间差异的问题。

因此在研究区域经济现象时,常常会做出同质性、偏好相同以及短期内生产技术(投入产出比)不变的假设,所以区域经济发展水平的差异主要取决于生产要素的使用状况。

1、块状区域之间的非均衡力及循环累计因果关系

非均衡力 2、块状经济的重要特征 第一、经济系统中由市场接近效应和生活成本效应形成的循环累积因果关系决定了经济活动的空间格局。

第二、区域经济系统的内生力量导致经济活动的空间差距,由于形成了循环累积因果链,因此在外生力量消失后,这种过程仍在进行。

第三、核心——边缘结构的形成,意味着生产要素的聚集,而生产要素聚集与否所决定的是采取何种经济增长方式的问题,故发生质变意味着经济增长方式的变化。

量变是指某种经济增长模式下的资源重新配置和结构调整问题。

第四、具有明显的“路径依赖”特征。

不知何种缘故,历史上选择了某种产业分布模式或发展路径,那么在较长的历史过程中,各种经济活动已经适应这种模式或路径,紧紧黏上了这种模式或路径,要改变这种模式或路径需要很强的外生冲击。

第五、人们预期的变化以及政府的示范作用对经济增长路径产生极其深刻的影响。

见下图,块状经济的战斧图。

聚集力 分散力:市场拥挤效应

市场接近效生活成本效本地市场放大效

二、

1.

在

处境更加恶化,大量人口失业,城乡之间和地区之间的经济发展严重不平衡。

对这种经济发展不平衡现象,英国、美国采取了一些措施。

例如,英国于1936年成立巴洛委员会,试图遏制产业和人口向英格兰东南部地区的集中,并通过建立工业开发区、税收优惠区等手段使产业向萧条区分散;美国于1941年成立田纳西河流域管理局,制订了田纳西河流域综合开发计划,其成功经验后来被许多国家借鉴。

然而,西方发达国家广泛关注区域经济问题是在第二次世界大战之后。

当时,世界资本主义经济进入了繁荣昌盛的时代,各国把大量的物力、财力和人力投入在那些经济发达、技术力量比较雄厚、基础设施良好的地区,以便获得更高的发展速度,解决大量劳动力就业问题。

因为这种经济政策,整个资本主义世界经济获得了高速增长,资本主义国家的失业率保持在较低水平上。

然而,有些地区的发展速度相当缓慢,失业率持续偏高且越来越严重,大量产业和人口流入大城市,甚至号称“金元帝国”的美国也出现了一批劳动力过剩、人口大量外流、经济状况日益恶化的地区。

这种现象引起了许多学者的关注。

这样,从单纯的区位研究逐渐转向区域经济研究,从微观逐渐转向宏观,进而区域经济学逐渐发展成为一门独立的学科。

2.思想理论基础

区域经济学是很年轻的学科,但从经济学发展史上看,人们为搞清楚空间问题作了种种尝试。

最早的例子是杜能在1826年有关农业土地利用区位的经典分析,杜能农业论的观点基于距离衰减理论,着有《孤立国同农业和国民经济的关系》三卷本,不考虑所有的自然条件差异,而只是考察在一个均质的假想空间里,农业生产方式的配置与距城市距离的关系。

韦伯1909年出版了《工业区位论:论工业区位》,创立了工业区位论,主要观点包括寻求运费最小、集聚与分散区位法则和劳动力区位法则三个方面,认为任何一个理想的工业区位,都应选择在生产和运输成本最小点上,运用数学方法和因子分析法,对当时的德

国鲁尔区作了全面系统的研究。

帕兰德1935年在其学位论文《区位理论研究》中提出了自己的区位理论。

帕兰德通过解决两个基本问题构建自己的理论,一是在假定原料价格、分布以及市场的位置已知的条件下,生产在哪里进行的问题;二是在生产地、竞争条件、工厂费用和运费率已知的条件下,价格如何影响生产者的产品销售市场范围。

霍特林发展了企业间的空间竞争理论,重点分析了在线性市场上的企业之间的区位竞争。

克里斯泰勒1933年出版了《德国南部的中心地》一书,开创了中心地理论,是商业区位论的基础。

从区位经济学转向区域经济学之后,区域经济学逐渐趋于成熟,影响力最大的是胡佛和杰莱塔尼1984年出版的《区域经济学导论》,区域和城市经济学手册第一卷《区域经济学》(1986)、第二卷《城市经济学》(1998)、第三卷《应用城市经济学》(1998)、第四卷《城市与地理学》(2004)等,初步形成了较为完整的区域经济学理论框架。

3.作者勇于探索的求实精神

在我国,区域经济学起步很晚,作为一门独立的经济学分支学科,只有20多年的历史。

安虎森从1996年所着《区域发展理论研究》至今,关于经济地理学和区域经济学的着作有十几本,理论体系不断更新完善。

如何在新形势和新环境下更好地解释区域经济现象、预测将来的发展趋势并超前性地提供一些基本理论,正是作者长期思考的问题。

三、新区域经济学与传统区域经济学不同的方面

1、区域是含有空间维的经济组织,包含在这一组织中的所有变量都是内生变量,而不是外生变量,因而一般经济学视为外生变量的各种制度环境、政府、公共产品都视为内生变量,纳入区域经济分析框架中。

2、区域经济是块状经济,把区域作为整体考虑,区域经济的核心是经济现象在空间上的不连续。

3、区域经济学的理论框架:规模收益递增和不完全竞争、区际非均衡力与循环累计因果律、市场开放度强化要素流动性、产业份额决定国民收入地区分配、以及二元结构与城乡统筹。

4、区域经济学的研究对象和研究内容。

区域经济学是研究经济活动的空间分布与协调,以及与其相关的区域决策的科学观点,并提出区域的拓扑性质、经济活动区位、区域的自组织能力,区际分工与联系,区域内地域结构的演化,政府的内生性与政府干预等,构成

了区域经济学研究的主要内容。

5、区域系统的循环累积因果关系、区域系统的内生力量、量变质变与经济增长模式的关系、路径依赖。

四、《新区域经济学》的地位及其理论贡献

在我国区域经济学的发展中,改革开放以前,我国效仿苏联模式,建立了高度集权的计划经济体制,同时学术界也引进苏联生产力布局理论,研究了我国生产力布局问题,主要是揭示社会主义生产分布的变化规律,为制定和实施国家经济发展计划提供理论依据。

随着改革开放,我国区域经济学初步形成,80年代出版的区域经济研究和理论方法方面的专着远远超过前30年的总和,这些着作包括刘国光等所着《深圳发展战略》和《海南经济发展战略》,对我国特区建设模式的探讨做出了重要贡献;孙尚清所着《论长江经济》,陈栋生所着《经济布局的理论与实践》(1989)、《中国地区产业政策研究》(1988),刘再兴《生产布局学原理》(1984),陈栋生、陈吉元《中国地区经济结构研究》(1988),周叔莲、陈栋生《中国地区产业政策研究》(1990),陈大道《中国工业布局的理论与实践》(1990),于光远《论地区发展战略》(1988),程必定《区域经济学》(1988),张万清《区域合作与经济网络》(1987),张萍《经济区:理论与应用》(1986)等。

结合我国实际,介绍国外区域经济理论与区域经济实践的着述也逐渐增多,较有影响的有周起业《西方生产布局学原理》(1987),杨吾扬《区域论原理》(1989),陈振汉、厉以宁《工业区位理论》(1982),陆大道《区位论及区域研究方法》(1988),许维新《苏联区域经济》(1989),张蕴玲《西欧的区域发展》(1988)等。

毋庸置疑,这一时期我国区域经济学的理论水平与队伍建设与发达国家还有很大差距。

之后的90年代,我国的区域经济学获得了蓬勃发展,主要研究的问题包括:1、社会主义市场经济下的布局机制问题;2、增量配置与存量配置的调整的结合;3、区际利益与区际分工;4、地区产业结构的耦合与演进;5、区际贸易与要素流动;6、区域政策及其设计;7、经济区划;8、改革开放分区推进问题;9、区域经济的理论与方法。

尽管这一时期我国的区域经济研究得到了很大的发展,但目前我国区域经济学中还存在不少问题。

1、缺乏区域经济学本身较为完整的理论体系;2、缺乏微观理论基础;3、理论与实践常倒置;4、缺乏必要的知识更新。

本书的目的是建立一个全新的适合于我国的区域经济学理论框架,对区域经济本质的东西做出归纳整理,作为区域经济学的入门读物,本书全面包含了区域经济学的基本研究内容,数理分析很少,大部分内容为区域经济理论知识,适用性广泛,是我国区域经济学

领域不可多得的经典教材。