非临床安全性评价供试品检测要求的Q&A ppt(1).doc

- 格式:ppt

- 大小:186.00 KB

- 文档页数:16

国家食品药品监督管理总局令第34号——药物非临床研究质量管理规范文章属性•【制定机关】国家食品药品监督管理总局(已撤销)•【公布日期】2017.07.27•【文号】国家食品药品监督管理总局令第34号•【施行日期】2017.09.01•【效力等级】部门规章•【时效性】现行有效•【主题分类】食品安全正文国家食品药品监督管理总局令第34号《药物非临床研究质量管理规范》已于2017年6月20日经国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过,现予公布,自2017年9月1日起施行。

局长毕井泉2017年7月27日药物非临床研究质量管理规范第一章总则第一条为保证药物非临床安全性评价研究的质量,保障公众用药安全,根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国药品管理法实施条例》,制定本规范。

第二条本规范适用于为申请药品注册而进行的药物非临床安全性评价研究。

药物非临床安全性评价研究的相关活动应当遵守本规范。

以注册为目的的其他药物临床前相关研究活动参照本规范执行。

第三条药物非临床安全性评价研究是药物研发的基础性工作,应当确保行为规范,数据真实、准确、完整。

第二章术语及其定义第四条本规范下列术语的含义是:(一)非临床研究质量管理规范,指有关非临床安全性评价研究机构运行管理和非临床安全性评价研究项目试验方案设计、组织实施、执行、检查、记录、存档和报告等全过程的质量管理要求。

(二)非临床安全性评价研究,指为评价药物安全性,在实验室条件下用实验系统进行的试验,包括安全药理学试验、单次给药毒性试验、重复给药毒性试验、生殖毒性试验、遗传毒性试验、致癌性试验、局部毒性试验、免疫原性试验、依赖性试验、毒代动力学试验以及与评价药物安全性有关的其他试验。

(三)非临床安全性评价研究机构(以下简称研究机构),指具备开展非临床安全性评价研究的人员、设施设备及质量管理体系等条件,从事药物非临床安全性评价研究的单位。

(四)多场所研究,指在不同研究机构或者同一研究机构中不同场所内共同实施完成的研究项目。

发布日期20110506栏目中药药物评价>>非临床安全性和有效性评价标题中药新药非临床安全性评价的法规和指导原则的发展作者笪红远部门药理毒理学部正文内容非临床安全性名词源自1989年“人用药品注册技术要求国际协调会(简称ICH)”所制定的共同技术文件中安全性技术指导原则内【1】,是注册新药毒理学动物试验研究全部内容的统称;ICH系由欧洲经济共同体(简称欧共体,欧洲联盟的前身)、美国、日本三方政府药品注册部门和药品生产研发部门协商成立。

中药新药非临床安全性评价是指注册申请新药中药所提供的非临床动物试验研究中全部毒理学试验和安全药理试验的实验数据和评价资料。

中药新药注册法规的建设、新药研究技术要求和指导原则的发展历经从计划经济时代到市场经济时期的变革,走过了从模仿转化到吸收融合、由自主成长到共同发展的道路。

通过回顾新药注册法规体系发展和中药新药非临床安全性评价技术指导原则的修订经历,对了解中药新药研发和评价的特点、探究中药新药非临床安全性评价规律、遵循正确的中药非临床安全性评价的发展方向,启发和帮助我们用正确的理念指导中药新药开发研究,促进和帮助提高中药新药研发水平和评价质量都是十分有益。

一、中药新药管理的历史沿革中药新药名称的出现在近三十年,其中后二十多年时间快速发展,目前已经形成具有一定影响力的、相当规模的生物制药产业链,传统中医药行业在现代经济发展环境下焕发了新生机。

几千年来,中医药为人类健康繁衍做出了巨大贡献,迄今仍然是我国医疗体系的重要组成部分。

新中国成立后,党和政府采取一系列强有力措施发展中医药事业,中医药在防治常见病、多发病、重大疑难疾病、传染病以及应对突发公共卫生事件等方面发挥了重要作用。

中药是继承和发扬中医药事业的重要载体,中药产业作为我国独具特色和优势的民族产业,历来备受关注。

二十一世纪初,2002年国家八部委联合制定的《中药现代化发展纲要》(2002~2010),明确提出开展中药现代化研究的战略目标和重点任务;2007年十六部委联合发布的《中医药创新发展规划纲要》(2006~2020年),进一步将中药产业发展确定为后15年优先发展领域之一;2009年5月国务院下发《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》,其中明确要求“提升中药产业发展水平”,并提出一系列相应的对策和要求【2】;“十二五”规划任务对生物医药领域包括发展中医药产业。

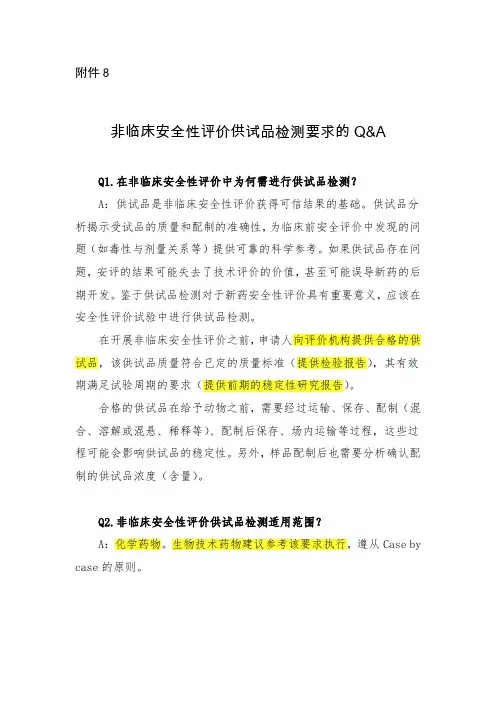

附件8非临床安全性评价供试品检测要求的Q&AQ1.在非临床安全性评价中为何需进行供试品检测?A:供试品是非临床安全性评价获得可信结果的基础。

供试品分析揭示受试品的质量和配制的准确性,为临床前安全评价中发现的问题(如毒性与剂量关系等)提供可靠的科学参考。

如果供试品存在问题,安评的结果可能失去了技术评价的价值,甚至可能误导新药的后期开发。

鉴于供试品检测对于新药安全性评价具有重要意义,应该在安全性评价试验中进行供试品检测。

在开展非临床安全性评价之前,申请人向评价机构提供合格的供试品,该供试品质量符合已定的质量标准(提供检验报告),其有效期满足试验周期的要求(提供前期的稳定性研究报告)。

合格的供试品在给予动物之前,需要经过运输、保存、配制(混合、溶解或混悬、稀释等)、配制后保存、场内运输等过程,这些过程可能会影响供试品的稳定性。

另外,样品配制后也需要分析确认配制的供试品浓度(含量)。

Q2.非临床安全性评价供试品检测适用范围?A:化学药物。

生物技术药物建议参考该要求执行,遵从Case by case的原则。

Q3.目前用于非临床安全性评价试验的供试品质量信息提供方面存在的主要问题?A:供试品的重要信息缺失,如制剂来源、批号、纯度、浓度、处方组成、稳定性、溶解性、有效期、保存条件,供试品浓度和含量分析的方法学验证资料和配制后供试品质量检测结果等。

另外,试验样品制备工艺不成熟,可能导致不同批次的样品质量(含量、纯度、杂质、晶型等)不一致,进而影响安全性评价试验数据的准确、可靠。

Q4.毒理试验申报资料中应有哪些供试品检测结果、信息?有何格式要求?A:毒理试验报告中应该含有(1)供试品的基本理化性质检验报告单:包含来源、批号、纯度、浓度、处方组成包括辅料、稳定性、溶解性、有效期、保存条件等信息。

(2)若供试品需经溶解后(混合、混悬、溶解)给药,应提供供试品在溶剂中的稳定性、均一性(非溶液体系)等检测报告(浓度范围需能覆盖全部毒理试验的浓度范围),以及配制后的供试品浓度分析报告。

药品非临床研究质量管理规定(试行)【发文字号】中华人民共和国国家科学技术委员会令[第16号]【发布部门】国家科学技术委员会(已变更)【公布日期】1993.12.11【实施日期】1994.01.01【时效性】失效【效力级别】部门规章中华人民共和国国家科学技术委员会令(第16号)《药品非临床研究质量管理规定(试行)》现予发布,自一九九四年一月一日起试行。

主任宋健一九九三年十二月十一日药品非临床研究质量管理规定(试行)第一章总则第一条为了提高药品非临床研究的质量,保证实验资料的真实性、可靠性,保障人民群众的用药安全,制定本规定。

第二条本规定适用于诊断和防治人体疾病的各种药品,在申报审批前所进行的非临床安全性研究。

第三条进行药品非临床安全性研究,应当遵循严肃认真、确保质量、造福人民的原则。

第四条国家科学技术委员会主管全国药品非临床安全性研究质量的监督检查工作。

卫生部和国家医药管理局在各自的职责范围内对药品非临床安全性研究进行指导和管理。

第二章组织机构和工作人员第五条从事药品非临床安全性研究工作的单位(以下简称研究单位),应当根据本规定的要求建立安全性研究机构,并保障机构建设和运行所需要的各项条件。

未建有安全性研究机构的单位需要对其研究开发的药品进行非临床安全性研究的,应当委托建有安全性研究机构的单位或者独立的安全性研究机构进行,但应当与接受委托的单位订立书面合同。

第六条研究单位应当聘任熟悉本规定并具有药品非临床安全性研究知识,经验丰富、工作认真细致的人员,组成质量保证部门。

质量保证部门应当根据本规定的要求,对各项研究工作进行质量保证。

第七条安全性研究机构应当确定每项研究工作的专题负责人,由专题负责人全面负责该项研究工作的开展。

第八条研究单位、安全性研究机构、质量保证部门和专题负责人在药品非临床安全性研究中的具体职责,由标准操作规程规定。

第九条安全性研究机构应当根据研究工作的需要,配备合格的工作人员,并建立和保存反映工作人员学历、专业培训及从事专业工作经历的档案材料。

【S】GPT1-1治疗用生物制品非临床安全性技术审评一般原则药品审评中心二OO七年一月目录一、概述 (1)二、治疗用生物制品的主要特点 (2)三、非临床安全性评价的一般原则 (6)四、非临床安全性评价的主要考虑 (7)五、非临床安全性评价的主要内容和具体要求 (12)六、结语 (18)七、参考文献 (19)2一、概述治疗用生物制品非临床安全性评价的主要目的与化学药物一致,主要为:1)确定潜在的毒性靶器官和毒性反应的性质、程度及其可逆性; 2)推测人体使用的安全起始剂量以及随后的剂量递增方案; 3)确定临床监测的安全性参数。

但是,生物制品非临床安全性研究的方法和内容与常规化学药物存在许多不同之处,常规化学药物的安全性评价方法和模式并不都适用于治疗用生物制品。

生物制品的非临床安全性研究更多强调根据生物制品特点采取具体问题具体分析的原则来评价其安全性,以支持该类生物制品的临床开发和上市批准。

本技术审评一般原则中的治疗用生物制品(以下简称生物制品)是指采用不同表达系统的工程细胞( 如细菌、酵母、昆虫、植物和哺乳动物细胞所制备的蛋白质、多肽及其衍生物,它包括细胞因子、纤维蛋白溶解酶原激活因子、重组血浆因子、生长因子、融合蛋白、酶、受体、激素和单克隆抗体等。

本技术审评一般原则也可适用于化学合成多肽、从(人)组织提取的单组分的内源性蛋白,但不包括基因治疗产品、体细胞治疗产品、变态反应原制品、由人或动物的组织或者体液提取或者通过发酵制备的具有生物活性的多组份制品、微生态制品、治疗用疫苗、寡核苷酸产品和血细胞组分。

本技术审评一般原则综合考虑了生物制品的特点、药物非临床安全性和有效性评价的一般规律和我国药物研究技术的工作实际,试图科学合理 1地阐明治疗用生物制品非临床安全性研究和评价的总体原则,为该类产品的非临床安全性技术审评提供指导,也可为申报单位进行治疗用生物制品非临床安全性研究提供参考。

二、治疗用生物制品的主要特点治疗用生物制品的质量控制特点和生物学特点是确立该类产品非临床安全性评价特殊性和各种注册类别制品非临床安全性研究和评价策略的基础。

附件8非临床安全性评价供试品检测要求的Q&AQ1.在非临床安全性评价中为何需进行供试品检测?A:供试品是非临床安全性评价获得可信结果的基础。

供试品分析揭示受试品的质量和配制的准确性,为临床前安全评价中发现的问题(如毒性与剂量关系等)提供可靠的科学参考。

如果供试品存在问题,安评的结果可能失去了技术评价的价值,甚至可能误导新药的后期开发。

鉴于供试品检测对于新药安全性评价具有重要意义,应该在安全性评价试验中进行供试品检测。

在开展非临床安全性评价之前,申请人向评价机构提供合格的供试品,该供试品质量符合已定的质量标准(提供检验报告),其有效期满足试验周期的要求(提供前期的稳定性研究报告)。

合格的供试品在给予动物之前,需要经过运输、保存、配制(混合、溶解或混悬、稀释等)、配制后保存、场内运输等过程,这些过程可能会影响供试品的稳定性。

另外,样品配制后也需要分析确认配制的供试品浓度(含量)。

Q2.非临床安全性评价供试品检测适用范围?A:化学药物。

生物技术药物建议参考该要求执行,遵从Case by case的原则。

Q3.目前用于非临床安全性评价试验的供试品质量信息提供方面存在的主要问题?A:供试品的重要信息缺失,如制剂来源、批号、纯度、浓度、处方组成、稳定性、溶解性、有效期、保存条件,供试品浓度和含量分析的方法学验证资料和配制后供试品质量检测结果等。

另外,试验样品制备工艺不成熟,可能导致不同批次的样品质量(含量、纯度、杂质、晶型等)不一致,进而影响安全性评价试验数据的准确、可靠。

Q4.毒理试验申报资料中应有哪些供试品检测结果、信息?有何格式要求?A:毒理试验报告中应该含有(1)供试品的基本理化性质检验报告单:包含来源、批号、纯度、浓度、处方组成包括辅料、稳定性、溶解性、有效期、保存条件等信息。

(2)若供试品需经溶解后(混合、混悬、溶解)给药,应提供供试品在溶剂中的稳定性、均一性(非溶液体系)等检测报告(浓度范围需能覆盖全部毒理试验的浓度范围),以及配制后的供试品浓度分析报告。

国家食品药品监督管理局令第2号《药物非临床研究质量管理规范》于2003年6月4日经国家食品药品监督管理局局务会审议通过,现予发布。

本规范自2003年9月1日起施行。

局长郑筱萸二○○三年八月六日药物非临床研究质量管理规范第一章总则第一条为提高药物非临床研究的质量,确保实验资料的真实性、完整性和可靠性,保障人民用药安全,根据《中华人民共和国药品管理法》,制定本规范。

第二条本规范适用于为申请药品注册而进行的非临床研究。

药物非临床安全性评价研究机构必须遵循本规范。

第二章组织机构和人员第三条非临床安全性评价研究机构应建立完善的组织管理体系,配备机构负责人、质量保证部门负责人和相应的工作人员。

第四条非临床安全性评价研究机构的人员,应符合下列要求:(一)具备严谨的科学作风和良好的职业道德以及相应的学历,经过专业培训,具备所承担的研究工作需要的知识结构、工作经验和业务能力;(二)熟悉本规范的基本内容,严格履行各自职责,熟练掌握并严格执行与所承担工作有关的标准操作规程;(三)及时、准确和清楚地进行试验观察记录,对实验中发生的可能影响实验结果的任何情况应及时向专题负责人书面报告;(四)根据工作岗位的需要着装,遵守健康检查制度,确保供试品、对照品和实验系统不受污染;(五)定期进行体检,患有影响研究结果的疾病者,不得参加研究工作;(六)经过培训、考核,并取得上岗资格。

第五条非临床安全性评价研究机构负责人应具备医学、药学或其他相关专业本科以上学历及相应的业务素质和工作能力。

机构负责人职责为:(一)全面负责非临床安全性评价研究机构的建设和组织管理;(二)建立工作人员学历、专业培训及专业工作经历的档案材料;(三)确保各种设施、设备和实验条件符合要求;(四)确保有足够数量的工作人员,并按规定履行其职责;(五)聘任质量保证部门的负责人,并确保其履行职责;(六)制定主计划表,掌握各项研究工作的进展;(七)组织制定和修改标准操作规程,并确保工作人员掌握相关的标准操作规程;(八)每项研究工作开始前,聘任专题负责人,有必要更换时,应记录更换的原因和时间;(九)审查批准实验方案和总结报告;(十)及时处理质量保证部门的报告,详细记录采取的措施;(十一)确保供试品、对照品的质量和稳定性符合要求;(十二)与协作或委托单位签订书面合同。

附件新药I期临床试验申请技术指南一、前言为帮助新药注册申请人(药品企业、科研机构和科研人员)申请I期临床试验,提高新药研发与审评效率,保护受试者安全与权益,保证临床试验质量,特发布本技术指南。

本指南阐述了新药在我国开展首次临床试验时需要向国家食品药品监督管理总局药品审评中心(以下简称药审中心)提供的信息。

本指南的目的是:明确新药I期临床试验的技术要求,提高I 期临床试验申报资料的质量;通过规范I期临床试验资料的数据要求,缩短新药研发周期,加快新药上市进程。

本指南适用于创新药和改良型新药,包括化学药品和治疗用生物制品(细胞和基因治疗产品除外)。

二、咨询与沟通交流如果申请人在研发及申请临床试验过程中有疑问,可通过药审中心网站查询相关指导原则,也可以按照相关规范通过药审中心网站“申请人之窗”就相关问题进行咨询。

递交新药临床试验申请前,申请人可按照《药物研发与技术审评沟通交流管理办法》所规定的方法与工作程序,申请与药审中心召开临床试验申请前会议。

—1 —申请人与药审中心间的沟通有助于提高临床试验申请的质量,加快后续研究与审评的进程。

三、I期临床试验申请的技术要求(一)资料格式及内容I期临床试验申请的申报资料应以纸质资料和电子资料方式提交,电子资料可以CD的形式送交。

格式和内容可参照研究人用药品注册技术要求国际协调会(ICH)通用技术文件(CTD)的要求整理提交。

(二)介绍性说明和总体研究计划介绍性说明应包括新药的名称、所有的活性成分、药理作用类别、结构式(如果已知)、剂型、制剂处方、给药途径、临床试验目的等。

如果有所研究药物用于临床的经验,应提供简短概述,包括在其他国家的研究和上市的经验;若没有,标题下写“无”。

总体研究计划应总结申请临床试验方案的设计依据,主要为拟定的适应症、受试者人群、受试者数量、给药方案(剂量、给药间隔、给药持续时间等)、药物安全性评价方法、风险控制计划等,根据已有信息预期的任何安全性(重要的已确定风险、重要的潜在风险、重要的缺失的资料等)的风险论证。

非临床平安性评判供试品检测要求的Q&AQ1.在非临床平安性评判中为何需进行供试品检测?A:供试品是非临床平安性评判取得可信结果的基础。

供试品分析揭露受试品的质量和配制的准确性,为临床前平安评判中发觉的问题(如毒性与剂量关系等)提供靠得住的科学参考。

若是供试品存在问题,安评的结果可能失去了技术评判的价值,乃至可能误导新药的后期开发。

鉴于供试品检测关于新药平安性评判具有重要意义,应该在平安性评判实验中进行供试品检测。

在开展非临床平安性评判之前,申请人向评判机构提供合格的供试品,该供试品质量符合已定的质量标准(提供查验报告),其有效期知足实验周期的要求(提供前期的稳固性研究报告)。

合格的供试品在给予动物之前,需要通过运输、保留、配制(混合、溶解或混悬、稀释等)、配制后保留、场内运输等进程,这些进程可能会阻碍供试品的稳固性。

另外,样品配制后也需要分析确认配制的供试品浓度(含量)。

Q2.非临床平安性评判供试品检测适用范围?A:化学药物。

生物技术药物建议参考该要求执行,遵从Case by case 的原那么。

Q3.目前用于非临床平安性评判实验的供试品质量信息提供方面存在的要紧问题?A:供试品的重要信息缺失,如制剂来源、批号、纯度、浓度、处方组成、稳固性、溶解性、有效期、保留条件,供试品浓度和含量分析的方式学验证资料和配制后供试品质量检测结果等。

另外,实验样品制备工艺不成熟,可能致使不同批次的样品质量(含量、纯度、杂质、晶型等)不一致,进而阻碍平安性评判实验数据的准确、靠得住。

Q4.毒理实验申报资料中应有哪些供试品检测结果、信息?有何格式要求?A:毒理实验报告中应该含有(1)供试品的大体理化性质查验报告单:包括来源、批号、纯度、浓度、处方组成包括辅料、稳固性、溶解性、有效期、保留条件等信息。

(2)假设供试品需经溶解后(混合、混悬、溶解)给药,应提供供试品在溶剂中的稳固性、均一性(非溶液体系)等检测报告(浓度范围需能覆盖全数毒理实验的浓度范围),和配制后的供试品浓度分析报告。

《药物非临床研究质量管理规范》(2017)第一条为保证药物非临床安全性评价研究的质量,保障公众用药安全,根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国药品管理法实施条例》,制定本规范。

第二条本规范适用于为申请药品注册而进行的药物非临床安全性评价研究。

药物非临床安全性评价研究的相关活动应当遵守本规范。

以注册为目的的其他药物临床前相关研究活动参照本规范执行。

第三条药物非临床安全性评价研究是药物研发的基础性工作,应当确保行为规范,数据真实、准确、完整。

第二章术语及其定义第四条本规范下列术语的含义是:(一)非临床研究质量管理规范,指有关非临床安全性评价研究机构运行管理和非临床安全性评价研究项目试验方案设计、组织实施、执行、检查、记录、存档和报告等全过程的质量管理要求。

(二)非临床安全性评价研究,指为评价药物安全性,在实验室条件下用实验系统进行的试验,包括安全药理学试验、单次给药毒性试验、重复给药毒性试验、生殖毒性试验、遗传毒性试验、致癌性试验、局部毒性试验、免疫原性试验、依赖性试验、毒代动力学试验以及与评价药物安全性有关的其他试验。

(三)非临床安全性评价研究机构(以下简称研究机构),指具备开展非临床安全性评价研究的人员、设施设备及质量管理体系等条件,从事药物非临床安全性评价研究的单位。

(四)多场所研究,指在不同研究机构或者同一研究机构中不同场所内共同实施完成的研究项目。

该类研究项目只有一个试验方案、专题负责人,形成一个总结报告,专题负责人和实验系统所处的研究机构或者场所为“主研究场所”,其他负责实施研究工作的研究机构或者场所为“分研究场所”。

(五)机构负责人,指按照本规范的要求全面负责某一研究机构的组织和运行管理的人员。

(六)专题负责人,指全面负责组织实施非临床安全性评价研究中某项试验的人员。

(七)主要研究者,指在多场所研究中,代表专题负责人在分研究场所实施试验的人员。

(八)委托方,指委托研究机构进行非临床安全性评价研究的单位或者个人。

GLP体系下高效液相色谱仪的3Q验证刘静;张谦;王芳;肖云峰;常福厚【摘要】目的:以日立Chromaster高效液相色谱仪为例,探究良好实验室规范(GLP)体系下高效液相色谱仪3Q验证过程.方法:本实验通过对高效液相色谱仪的泵、柱温箱、检测器进行性能验证,从而证明该仪器符合使用要求,保证分析数据准确可靠.结果:液相色谱仪的泵、柱温箱、检测器以及整机性能验证符合使用要求,可进行分析实验,分析数据准确可靠.结论:通过GLP体系下的3Q验证,日立Chromaster高效液相色谱仪各方面性能优良,可以用于供试品及试剂管理部的含量测定.【期刊名称】《北方药学》【年(卷),期】2019(016)008【总页数】3页(P1-3)【关键词】良好实验室规范;高效液相色谱仪;3Q验证【作者】刘静;张谦;王芳;肖云峰;常福厚【作者单位】内蒙古医科大学新药安全评价研究中心呼和浩特010110;内蒙古医科大学新药安全评价研究中心呼和浩特010110;内蒙古医科大学新药安全评价研究中心呼和浩特010110;内蒙古医科大学新药安全评价研究中心呼和浩特010110;内蒙古医科大学新药安全评价研究中心呼和浩特010110【正文语种】中文【中图分类】R197.39药物非临床研究质量管理规范(good laboratorypractice,GLP)作为药物安全性评价方面的良好实验室规范,是国际上药物非临床安全性评价工作共同遵循的规范,也是国际毒理学数据交换和资料互认的基础[1]。

GLP实验室目的是严格控制食品、化妆品、新药等非临床安全性评价试验的各个环节,在最大限度上消除可能影响实验结果的主观和客观因素,降低误差,确保实验结果的真实、可靠[2-3]。

通常在GLP实验室,可将仪器设备分为三类。

A类仪器设备是指非测量辅助设备,如磁力搅拌器、蜗旋混合器等,不直接进行计量读数,状态通常只有正常和故障两种,且在出现故障时可立即被发现;B类仪器设备是指简单测量仪器或需经校验才能使用的辅助设备,如温度计、天平等。

药物非临床研究质量管理规范第一章总则第一条为保证药物非临床安全性评价研究的质量,保障公众用药安全,根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国药品管理法实施条例》,制定本规范。

第二条本规范适用于为申请药品注册而进行的药物非临床安全性评价研究。

药物非临床安全性评价研究的相关活动应当遵守本规范。

以注册为目的的其他药物临床前相关研究活动参照本规范执行。

第三条药物非临床安全性评价研究是药物研发的基础性工作,应当确保行为规范,数据真实、准确、完整。

第二章术语及其定义第四条本规范下列术语的含义是:(一)非临床研究质量管理规范,指有关非临床安全性评价研究机构运行管理和非临床安全性评价研究项目试验方案设计、组织实施、执行、检查、记录、存档和报告等全过程的质量管理要求。

(二)非临床安全性评价研究,指为评价药物安全性,在实验室条件下用实验系统进行的试验,包括安全药理学试验、单次给药毒性试验、重复给药毒性试验、生殖毒性试验、遗传毒性试验、致癌性试验、局部毒性试验、免疫原性试验、依赖性试验、毒代动力学试验以及与评价药物安全性有关的其他试验。

(三)非临床安全性评价研究机构(以下简称研究机构),指具备开展非临床安全性评价研究的人员、设施设备及质量管理体系等条件,从事药物非临床安全性评价研究的单位。

(四)多场所研究,指在不同研究机构或者同一研究机构中不同场所内共同实施完成的研究项目。

该类研究项目只有一个试验方案、专题负责人,形成一个总结报告,专题负责人和实验系统所处的研究机构或者场所为“主研究场所”,其他负责实施研究工作的研究机构或者场所为“分研究场所”。

(五)机构负责人,指按照本规范的要求全面负责某一研究机构的组织和运行管理的人员。

(六)专题负责人,指全面负责组织实施非临床安全性评价研究中某项试验的人员。

(七)主要研究者,指在多场所研究中,代表专题负责人在分研究场所实施试验的人员。

(八)委托方,指委托研究机构进行非临床安全性评价研究的单位或者个人。