张治中将军的生平简介

- 格式:doc

- 大小:16.00 KB

- 文档页数:3

和平将军张治中传奇的一生作者:向晓芳来源:《课程教育研究》2018年第25期【摘要】国民党高级将领张治中,一生致力于国共合作,是一位从未与共产党打过仗的国民党高级将领。

本文立足于张治中将军传奇的一生,对其历史事件进行客观评价,从而让我们能够更好地认识张治中将军。

【关键词】张治中国民党高级将领传奇一生【中图分类号】G64 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2018)25-0019-01张治中将军终身致力于中国和平建设,为中国和平之路上四处奔走,我们亲切地称其为“和平将军”。

周恩来曾评价他说过,张治中既复杂又简单,但可以肯定他是爱国主义者。

张治中将军为中国的和平事业奉献了较大的力量,他的一生正是在中国发生翻天覆地的时期中度过,他生于中国半殖民地半封建的社会时期,死于社会主义初期,为中国的和平发展奉献了自己一生的力量。

一、张治中将军生平简介张治中将军于一八九零年出生于安徽省巢县黄麓镇的一个普通家庭,其祖父是一位农民、父亲则是一名从事手工业的劳动者,家境相对贫寒。

张治中将军六岁至十六岁在私塾读书,在之后的时间里进入社会到处奔波,在一个商铺中做过学徒,并把这段时光作为自己人生漂泊的开端。

辛亥事件发生的那个时间,张治中将军积极踊跃地加入反清起义运动,并在之后进入陆军学校学习,为今后的战争事迹打下了深深的根基。

并且,在一九二四年十二月任黄埔军校第三期入伍生总队附,在黄埔军校时期与中共产领导人周恩来等结下了浓厚的情谊。

张治中将军先后参加了北伐战争、上海“一·二八”之役,并在民国25年坚决主张西安事变和平解决,为国共合作埋下了深厚的根基。

张治中将军具有较强的军事指挥能力和战斗能力,在淞沪会战中展示了其卓越的军事能力和战斗能力,他积极同中共湖南省委合作,为抗战取得成功打下了较深的思想基础和大众基础,促进了抗日救亡运动的进展。

新中国成立之后,张治中将军致力于促成民族团结事业和社会主义事业的建立,为国家和社会的发展展示出了其坚定的信念。

44

图说故居TUSHUOGUJU

团结

2021.01

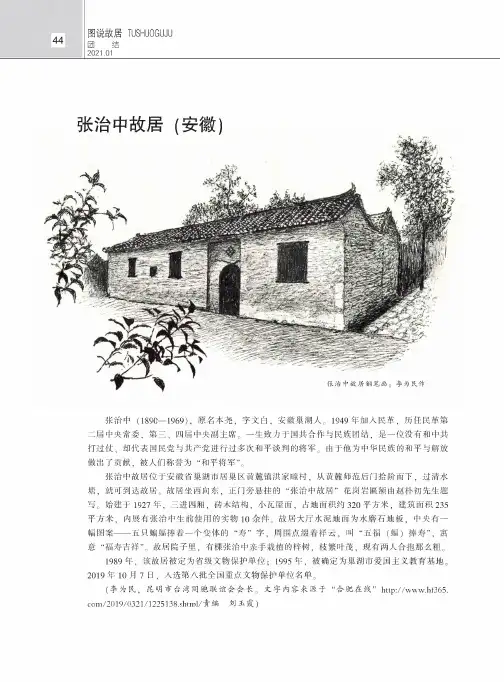

张治中故居(安徽)

张治中故居钢笔画:李为民作

张治中(1890—1969),原名本尧,字文白,安徽巢湖人%1949年加入民革,历任民革第二届中央常委,第三、四届中央副主席%—生致力于国共合作与民族团结,是一位没有和中共打过仗、却代表国民党与共产党进行过多次和平谈判的将军%由于他为中华民族的和平与解放做岀了贡献,被人们称誉为“和平将军”。

张治中故居位于安徽省巢湖市居巢区黄麓镇洪家瞳村,从黄麓师范后门拾阶而下,过清水塘,就可到达故居%故居坐西向东,正门旁悬挂的“张治中故居”花岗岩匾额由生题写。

始建于1927年,三进四厢,结构,小瓦屋面,占地面积约320平方米,建筑面积235平,内展有张治中生的实物10%故居大厅水泥地面为,中央有一幅图案---五只蝙蝠捧着一个变体的“寿”字,,叫“五福(蝠)”,寓意“福寿吉祥”%故居院子里,有棵张治中的梓树,,现有人合%1989年,故居被定为省级文物保护单位;1995年,被确定为巢湖市爱国主%2019年107日,入选第八批全国重点文位名%

(李为民,昆明市台湾同胞联谊会会长#文字内容来源于“合肥在线”http://&&&.hf365.

com/2019/0321/1225138.shtm]/责编刘玉霞)。

和平将军---张治中

风吹过耳边,坐了很久的车来到黄麓镇,只为看看这个一生为和平而奔走,在第二次国内革命战争时期,他是唯一一位没有同共产党打过仗的国民党将领,被誉为“和平将军”---张治中的故居。

想看看他曾经居住的地方,想更好的感受那些我们不曾经历的岁月留下来的事物,想知道更多发生在这个人身上的故事。

张治中,辛亥革命后在上海参加学生军。

在军校和部队里渐渐成长。

我没有华丽的词语来形容这样的他,没有动听的歌曲来赞美他。

我有的只是一种朴实的情怀,一种普通人对军人的真诚尊敬。

看着眼前那二三十年代的建筑物,砖木结构,小瓦屋面。

好像真的感受到当年的当年的情境。

看着张将军的雕像以及其刻在雕像上的文字,细细的读着,一字一句,想象他当年所经历的一切。

从一个毕业于保定军官的学校学生,到驻粤滇军连长、营长、驻粤桂军总部参谋、师参谋长和桂军军校参谋长等职务,都表现出张治中在军队的渐渐成长和,经历。

在抗战时期,张治中,参加上海“八·一三”抗战即淞沪会战,他作为战前准备工作的组织者和指挥官,苦战三月,共歼灭日军6万余人,粉碎了日军“速战速决”的梦想。

正是这场战争改变了中日作战发展的态势,中国以弱势与守势竟然掌握了战略的主动,日军拥有优势与攻势,却无法决定战略发展的方向与决战的地点。

此外这场血战真正打出了中国人民的信心与热血,也推翻了国际社会公认之“日本三月亡华”的看法。

民国33年,国名党。

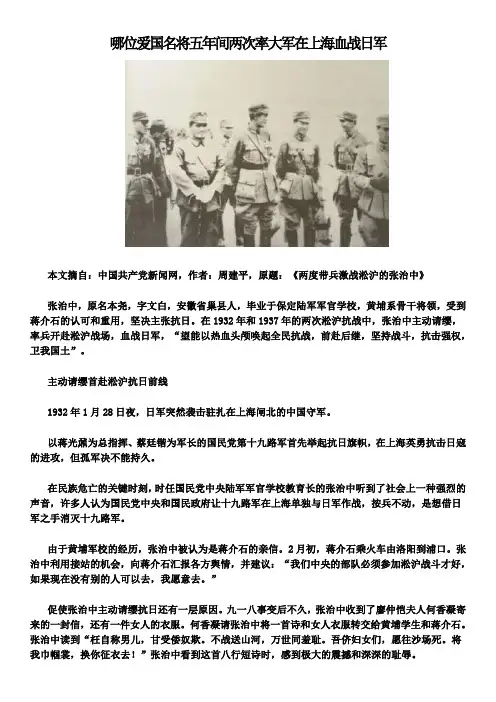

哪位爱国名将五年间两次率大军在上海血战日军本文摘自:中国共产党新闻网,作者:周建平,原题:《两度带兵激战淞沪的张治中》张治中,原名本尧,字文白,安徽省巢县人,毕业于保定陆军军官学校,黄埔系骨干将领,受到蒋介石的认可和重用,坚决主张抗日。

在1932年和1937年的两次淞沪抗战中,张治中主动请缨,率兵开赴淞沪战场,血战日军,“望能以热血头颅唤起全民抗战,前赴后继,坚持战斗,抗击强权,卫我国土”。

主动请缨首赴淞沪抗日前线1932年1月28日夜,日军突然袭击驻扎在上海闸北的中国守军。

以蒋光鼐为总指挥、蔡廷锴为军长的国民党第十九路军首先举起抗日旗帜,在上海英勇抗击日寇的进攻,但孤军决不能持久。

在民族危亡的关键时刻,时任国民党中央陆军军官学校教育长的张治中听到了社会上一种强烈的声音,许多人认为国民党中央和国民政府让十九路军在上海单独与日军作战,按兵不动,是想借日军之手消灭十九路军。

由于黄埔军校的经历,张治中被认为是蒋介石的亲信。

2月初,蒋介石乘火车由洛阳到浦口。

张治中利用接站的机会,向蒋介石汇报各方舆情,并建议:“我们中央的部队必须参加淞沪战斗才好,如果现在没有别的人可以去,我愿意去。

”促使张治中主动请缨抗日还有一层原因。

九一八事变后不久,张治中收到了廖仲恺夫人何香凝寄来的一封信,还有一件女人的衣服。

何香凝请张治中将一首诗和女人衣服转交给黄埔学生和蒋介石。

张治中读到“枉自称男儿,甘受倭奴欺。

不战送山河,万世同羞耻。

吾侪妇女们,愿往沙场死。

将我巾帼裳,换你征衣去!”张治中看到这首八行短诗时,感到极大的震撼和深深的耻辱。

蒋介石同意了张治中的建议和请求,指示军政部长何应钦,即调动布防在京(宁)沪、京(宁)杭两线上的第八十七、第八十八两师合成为第五军,由张治中任军长,开赴上海前线,以十九路军的名义对日军作战。

八十七师与八十八师原为国民政府警卫师,全副德式装备,他们开到上海,为前线增添了一支生力军,将在淞沪战场上发挥重要作用。

“和平将军”张治中留在北平以后作者:王中天来源:《党史博采·纪实(上)》 2012年第4期1949年4月,南京国民政府派出了以张治中为团长的代表团来到北平,与以周恩来为首的中共代表团进行和平谈判双方经过反复磋商,终于达成和平协议,但南京国民政府拒绝在协议上签字,和淡宣告破袋和谈破裂后,张治中被挽留在北平新中国成立后,张治中曾任全国人大常委会副委员长、国防委员会副主席等职。

一、和谈破裂留在北平张治中曾是国民党高级将领,位居上将,但他从未参加过反共战争,一直主张与共产党合作,是共产党的好朋友,故有“和平将军”之称。

在黄埔军校时张治中就与周恩来共事,两人的私交很好。

抗日战争胜利后,国共两党谈判,他俩都参加了三人调停小组。

为实行国内和平,张治中曾三到延安,其中一次是接毛泽东主席到重庆谈判,之后又将毛主席送回延安。

在重庆谈判期间,张治中为保证毛泽东主席的安全,专门腾出了自己的住宅请毛主席办公、会客、休息,并派国民党宪兵司令张镇的部队负责警卫。

即使这样,他仍感不安,又派自己的内弟洪世禄团长,率领警卫团部署于左右,一旦发现国民党内有不轨行为,就马上派敢死队冒死出击。

另外,他还从洪世禄的警卫团挑选一个班的人,身穿便装,在毛主席、周恩来等人的住处充当仆役杂务。

可见,张治中对毛主席的安全是高度负责的。

重庆谈判后,张治中调任新疆省主席,他一到新疆就立即释放被盛世才关押在新疆监狱里的131名中共人员(其中包括瞿秋白的妻子杨之华),并派人把他们护送到延安。

北平和谈破裂后,虽然南京代表团的人基本上都愿意留在北平,但张治中的思想却很矛盾。

他认为:“代表团是南京政府派来和谈的,和谈既然破裂,理应回去复命。

大家行动完全可以自由,但我是首席代表,不能不回去复命。

”代表团的人劝不动他。

中共方面李立三、林伯渠等人也来劝说,都未奏效。

周恩来又一次来到他住处,直率地说:“你们无论回到南京、上海或广州,国民党的特务是不会放过你们的。

张治中:和平将军,为国捐躯作者:王茜来源:《家教世界·V家长》2021年第11期【人物简介】张治中(1890—1969年),安徽巢县(今巢湖市)人,中国国民革命军陆军二级上将,爱国主义人士。

解放战争后,鉴于其对中国和平做出的贡献,张治中被称为“和平将军”。

【家风故事】咬口生姜喝口醋张治中14岁考秀才时名落孙山。

由于家境贫寒,为生活所迫,他不得不去一家杂货店当学徒。

一次,他偶然看见一张包杂货的《申报》上刊登“安徽陆军小学招生”的消息。

他惊喜若狂,连忙跑去报考。

临行前,母亲让他咬口生姜喝口醋,寓意是在今后的岁月里,要能够承受所有的苦辣辛酸,只有历尽艰苦,才能成人立业。

这年,张治中16岁。

从此,“咬口生姜喝口醋”成了张治中的人生格言,也是他教育子女常说的话。

后来,张治中还将这句话写成一块横匾,以省身心。

夫妻和睦情意浓1909年,17岁的洪希厚按照当地洪张两姓联姻的习俗,嫁给了同样来自贫寒人家的张治中。

婚后很长一段时间,张治中都在外闯荡,作为长媳的洪希厚,不仅要照顧体弱多病的公婆,还要照顾小叔子们。

公婆去世时,张治中仍然没能赶回来。

由于家贫,年仅23岁的洪希厚只好带着一个七岁的小叔子回到娘家艰苦度日。

“母亲没有文化,却跟着父亲见过许多大世面,性格开朗,与宋氏姐妹、何香凝等许多高官夫人交好,而且善于持家,我们全家的衣服、鞋子都是母亲自己做,他们从不让我们做少爷、小姐。

”张治中的长女张素我回忆说,“父亲母亲总是在一起,任何时候,只要不打仗,我们全家就其乐融融。

”张治中做了高官后,很多朋友开玩笑劝他“改组”家庭,“娶更般配的小姐”,当时高官家庭娶三妻四妾并不鲜见。

张治中却不同意。

“父亲说,她是我孩子的母亲,也是我的家乡人,抛弃了她,将来何以向子女交代,何以面见家乡父老?”洪希厚虽然是一字不识的农村妇女,但张治中一生对她始终不离不弃,两人相濡以沫60年。

为国捐躯,虽死犹荣洪希厚一生对丈夫的工作从不乱发表意见,但是有一次,洪希厚提出了自己的要求。

和平将军张治中心系中共的国府重臣作者:苏奇来源:《城市地理》2016年第12期在重庆歌乐山,矗立着一栋名为“林园”的官邸,它的主人是曾任国民政府主席的林森。

这栋如今看来寂寞无声的老宅院,当年却是整个中国关注的重心——国共重庆谈判时,毛泽东和蒋介石曾在此上演龙争虎斗。

不过,鲜为人知的是,此官邸背后还有一段隐没的故事,主角便是被称为“和平将军”的张治中。

黄埔干将,结识一生中的两位贵人张治中的童年记忆是一片灰色的,1890年出生在安徽一个小农家庭里的他,6岁入私塾受教,却因家庭贫困不堪重负,不得不放弃学业,四处漂泊。

那时,能找到一个吃饱饭的地方便是张治中最大的梦想。

扬州警察局成了他的生活寄托,看上去较为稳定的警察工作,让张治中免去了饥寒困扰。

不过,时局不稳依然让张治中忧心忡忡,而对社会时局的这份关注,也为他之后的一生埋下了重要的伏笔。

辛亥革命爆发后,张治中毅然决然地在扬州参加了反清起义,踏上了他的革命之路。

从保定军校到黄埔军校,张治中凭借着自己的才干,一步步成长为了军中干将,而也是在黄埔军校,张治中结识了一生中最重要的两个人:一人是张治中效忠半生,亦君亦友的校长国民党人——蒋介石,另一人,便是政治部主任,改变张治中后半生命运的共产党人——周恩来,张治中一生的命运从此与二人牢牢地结合在了一起。

北伐战争后,籍着蒋介石的发迹,张治中在国民党内地位扶摇直上,屡屡被委以重任。

他也没有辜负老友的信任,为南京国民政府的建立、政权的稳定和蒋介石个人绝对地位的树立,都立下汗马功劳。

若说谋士将星的光芒在南京的上空闪耀着绚丽光芒的话,张治中可能就是十年黄金时期最为夺目的那颗新星。

深受器重,接任国民党要职张治中与蒋介石的关系用“亦师亦友”四个字来形容最为贴切。

一方面,他和蒋介石结成了牢固的友谊,另一方面,他又无条件对蒋介石忠诚。

正因此,蒋介石对张治中的器重让身边的众人眼红。

就任湖南军政当局首脑后,张治中的政治前途本来是一片光明,却因为长沙的一场大火变得暗淡无比。

序列号选修课程论文论文题目:“和平将军”张治中课程名称:民国风云人物学院专业班级学号姓名任课教师2012 年10月31日“和平将军”张治中摘要:张治中幼年的艰苦磨砺,使他深刻的意识到,中国军事教育的重要性,使他在对军事教育非常重视并做出的卓越贡献。

他的最精彩的人生体现在为中国和平统一而努力的过程,还有只要有一丝和平谈判成功的希望就不抛弃,不放弃的精神。

一生追求和平的他最后亲眼见证了国家和平统一的一天。

关键字:和平、军事教育、谈判、共产党一、基本资料姓名:张治中原名:张本克字:文白籍贯:安徽巢县毕业军校:保定军官学校军衔:国民革命军陆军二级上将生卒:1890年10月27日~1696年4月6日著作:《张治中回忆录》二、生平简介1911年辛亥革命爆发时,在扬州参加反清起义。

1912年进入陆军第二预备学堂。

1916年毕业于保定陆军军官学校第三期步兵科,次年到广东参加护法运动。

历任驻粤滇军连长、营长、驻粤桂军总部参谋、师参谋长和桂军军校参谋长等职。

1924年初,对孙中山确立三大革命政策表示拥护。

6月任黄埔军校学生总队长、军团团长,同时兼任国民革命军第二师参谋长,广州卫戍区司令部参谋长等职,与中国共产党人周恩来、恽代英密切合作,结成深厚友谊。

1926年7月参加北伐战争,先后任国民革命军总司令部副官处处长、黄埔军校武汉分校教育长等职。

后曾一度到欧美进行考察。

1928年7月后历任国民党中央陆军军官学校训练部主任、教育长,同时兼任教导第二师师长,参加蒋介石对冯玉祥、阎锡山等的战争。

1932年上海一二八抗战发生后,他主动请缕,带兵杀敌。

2月26日,率领第五军及中央军校教导总队从南京开赴上海参战,庙行之战,歼敌3000多人。

这是淞沪战役的第一次大胜仗。

1934年春,奉命指挥第四路军进攻福建反蒋政权,他采取和谈方式解决了福建事变。

1936年西安事变发生时,他主张和平解决。

1937年七七事变后,任京沪警备司令和第九集团军总司令,积极主张对日作战。

抗日名将张治中简介张治中是安徽人士,从黄埔军校毕业,是国民党军中正统出身将领。

那么你对抗日名将张治中有哪些了解呢?今天小编在这给大家整理了一些抗日名将张治中简介,我们一起来看看吧!抗日名将张治中简介张治中(1890年10月27日——1969年4月6日),原名本尧,字文白,安徽省巢县(今巢湖市)黄麓镇洪家疃人,黄埔系骨干将领,中国国民革命军陆军二级上将,爱国主义人士。

1932年“一.二八”淞沪会战时任第五军军长,在上海抵抗侵华日军;1937年11月,任湖南省主席,因失误导致“11.13长沙大火”事件而被革职。

1945年,调任国民党军事委员会政治部部长兼三民主义青年团书记;1949年,致电陶峙岳将军和新疆主席包尔汉,促成新疆和平解放;1969年在北京病逝。

张治中在国民党任职期间受到蒋介石的认可和重用;但是他坚持国共两党和平共处。

解放战争后,鉴于张治中对中国和平做出的贡献,被称为“和平将军”。

有张治中故居留作纪念。

抗日名将张治中的成就和贡献政治1924年在第一次国共合作期间,张治中坚决拥护孙中山先生提出的“联俄、联共、扶助农工”三大政策,对国内局势的稳定起到了推动性的作用。

1939年主政湖南省,提出“廉、正、勇、勤”作为湖南省训,同时以严正不苟的精神惩治贪污,整个社会面貌焕然一新;坚决贯彻联共抗日的方针,使湖南成为抗日根据地之一。

1938年抗日战争爆发后,张治中作为国民党代表多次与共产党展开谈判,保障了国共统一抗日战线的稳定性。

1946年张治中多次周旋,营救新疆地区被捕共产党员131人,其中有小孩23人,为新疆和平解放奠定了基础。

1945年重庆谈判与1949年北平谈判中代表国民党与中国共产党进行和平谈判,1949年9月,致电陶峙岳将军和新疆包尔汉主席,促成新疆和平解放,为和平做出了巨大贡献。

新中国成立后张治中对国家的大政方针,重要方略都深思熟虑,提出许多自己的意见和建议,供中央领导决策参考。

军事1925-1926年期间先后参加平定滇桂军阀杨希闵、刘震寰叛乱、第一和第二次东征作战,巩固了中华民国的稳定。

张治中将军是安徽巢县人,小时候曾在肥西丰乐河镇做学徒工。

丰乐河镇上主持私塾的李先生是张治中将军的启蒙老师,读了一年后转入一个较长的打根基的阶段。

过了七年,又拜叔舅父洪子远先生为师,中间曾师从丰乐河唐先生读了一年,最后又师从“长冈张”张来轩先生读了一年。

张治中在私塾一共读了十年。

张治中师从洪先生读书的程序与一般人不同,是先从难的书读起,先从《诗经》、《书经》、《易经》读起,回过来再读“四书”。

背书的方式也与一般人不同,五经、四书整本整部地背,如《论语》、《大学》、《中庸》,连“朱注”都要一齐背。

那位叔舅父教学认真,督责极严,张治中虽有很强的悟性和记忆力,也得要苦读,苦背。

“只需看洪先生拿的那块厚厚的无情的板子,就知道他是多么严,我现在的右额上还隐隐约约保留着一条创痕,这就是被先生打的‘古迹’。

背书时,偶尔懒一下,那块无情的厚厚的板子刷地一响就落到头上,往往头破血流。

至于罚跪,打手心,罚一顿不吃饭,几乎成为当时私塾的一般风气,毫不稀奇。

”张治中回忆说。

对一个清瘦的未满十岁的孩子,母亲很不放心,她常常深夜一人悄悄地站在书房门外,从门缝里看张治中读书的情形,等放学出门时,她就不禁拉着儿子的手流下泪来了。

如果张治中被罚不吃饭,她心里越发难过,偷偷地买两个“粑粑”送给张治中吃。

照现在看,那种教学方法未免太笨拙,然而正是因为洪先生对张治中期望最高,所以也显得格外严厉。

以后从丰乐河回到洪家疃,还是跟洪先生读书,这一个时期便轻松多了,他的教学方法也改变了,而张治中已长成十一二岁的少年,从“小学生”进到“大学生”的阶段,也就没有挨打受罚的事了。

可见在私塾里,幼年吃点苦头,不但没有害处,还大有益处。

张治中读私塾的最后一年是在长冈张村西峰庵师从张来轩先生。

他是秀才,很器重张治中。

他感慨地说:“教了几十年书,才遇着这一个聪明学生!”这时读《左传》是一门正课,张治中通常只读一二遍就烂熟,张先生非常惊奇,逢人称赞:“这孩子将来大有希望。

“和平将军”张治中作者:周海滨来源:《决策与信息》 2011年第6期文/周海滨张治中,人称“和平将军”。

蒋介石八大金刚之一。

作为蒋介石的心腹重臣,张治中长期置身于国民党最高决策层。

同时,张治中又以其独特的身份与毛泽东、周恩来等中国共产党主要领导人交谊深厚。

毛泽东称“他是三到延安的好朋友”,“是真正希望和平的人”。

张治中,这位唯一没有同共产党打过仗,唯一敢对毛泽东、蒋介石多次直谏的国民党高级将领,到底经历了怎样的“国共”往事?“一三八”主动请战,留遗书赴前线1932年1月28日深夜,驻沪日军借口一名日军失踪,向上海第19路军发起猛攻。

以蒋光鼐为总指挥、蔡廷锴为军长的19路军主动回击,“一二八”淞沪抗日的战幕惨烈揭开。

此时,蒋介石已经退职下野。

1月29日晨,蒋介石获知事变颇为意外,他在日记中说:“闻昨日对上海日领事要求已承认,彼已满足,且表示傍晚撤兵,何乃至午夜又冲突也。

”同时,蒋介石判断“倭寇必欲再侵略我东南乎,我亦唯有与之决一死战而已。

”他发出一道通电,电文中称:“我十九路军将土既起而为忠勇之自卫,我全军革命将士处此国亡种灭,患迫燃眉之际,皆应为国家争人格,为民族求生存,为革命尽责任,抱宁为玉碎,毋为瓦全之决心,与此破坏和平,蔑弃信义之暴日相周旋。

”此时,身在南京的国民党中央陆军军官学校教育长张治中心急如焚,他说:“中央部队散在各地,而因蒋下野,群龙无首,一时未易集中。

”同时,他对19路军的处境十分清醒:19路军孤军在沪作战,决不能久持,应该予以增援。

2月初,蒋介石在浦口会晤张治中。

张治中向蒋介石请战:“我们中央的部队必须参加淞沪战斗才好,如果现在没有别的人可以去,我愿意去。

”蒋介石马上让何应钦调动散驻在京沪杭的第87师、88师、中央教导团,合编为第5军,任命张治中为第5军军长兼第87师师长,率部开沪参战。

2月16日,在淞沪抗战第19天后,第5军军长张治中登上抗日战场。

、在出发赴抗日前线前的15日深夜,他起身开窗户、面向故乡写下一封遗书:“正是国家民族存亡之秋,治中身为军人,理应身赴疆场荷戈奋战,保卫我神圣领土,但求马革裹尸,不愿忍辱偷生,如不幸牺牲,望能以热血头颅唤起全民抗战,前赴后继,坚持战斗,抗击强权,卫我国土……”第二天出发前,张治中将这封遗书交给了挚友陆福廷。

张治中将军张治中将军是中国人民解放军的杰出军事将领,对中国的国防事业做出了重要贡献。

本文将以张治中将军的个人背景、军事生涯和贡献为主题,探讨他在中国军队中的重要地位以及他对中国军事发展的影响。

张治中将军于1952年出生在中国的一个农村家庭。

在经历了艰苦的农村生活之后,他决定加入中国人民解放军。

由于其勤奋和才能,他很快被选为一名军事士兵,并接受了正规的军事训练。

在训练期间,张治中展现出了卓越的领导能力和战术才华,因此被迅速提升为军官。

在军事生涯的早期,张治中将军参加了多次重要的军事行动,包括镇压反叛势力和保卫边境等任务。

他显示了出色的军事战略和指挥才能,很快声名远播。

由于其军事天赋和勇敢无畏的精神,张治中将军很快被任命为一个重要的军事指挥官。

在这个崇高的职位上,张治中将军面临着巨大的责任和挑战。

然而,他展现出非凡的军事智慧和决策能力,成功地指导和领导了一系列重要的军事行动。

他以智慧和坚毅的军事战略,帮助中国军队在各种复杂的环境中取得了巨大胜利。

张治中将军在职务上的卓越表现获得了高度赞誉和认可。

他被授予多个军事荣誉,包括勇气奖章和杰出军事领导奖等。

这些奖项是对他在军事战略和指挥方面的杰出贡献的认可,也是对他个人勇气和献身精神的崇高赞扬。

除了在军事上的贡献外,张治中将军还积极参与了中国军事发展的战略规划和军队现代化的进程。

作为一位有着丰富经验的军事指挥官,他对军队的现代化转型提出了重要的建议,并帮助制定了多项军事改革政策。

他的贡献不仅为中国军队的现代化建设提供了方向和指引,也为中国在国际事务中发挥更大的作用奠定了基础。

总的来说,张治中将军是中国人民解放军的一位杰出的军事将领。

在他的职业生涯中,他展现出卓越的军事才能和领导能力,为中国的国防事业做出了巨大贡献。

他的成功经验和智慧对中国军队的军事发展起到了重要的推动作用,并为中国在国际事务中的发展提供了支持。

张治中将军的故事激励着无数年轻人,让他们对军队和国家的责任感有了更深刻的认识。

张治中将军故居张治中(1890--1969),“巢县三上将”之一,也是闻名遐迩的“和平将军”。

其故居有二部分,一是位于巢湖市黄麓镇洪家疃村,一是为其父修建的“桂翁堂”,位于原黄麓师范校园内(校区正在大改造,不得入内参观)。

2019年10月7日入选为第八批全国重点文物保护单位名单。

其匾额由赵朴初题写。

(张治中故居正门)(张治中故居侧照)张治中故居修建于上世纪20年代末、30年代初。

坐西朝东、背靠西黄山,面向清水塘。

房屋砖木结构,小瓦屋面,水磨石地面。

两进两厢一侧室共计19间房屋,有卧室、客厅、书房、侍卫室、库房、厨房等。

(故居客厅)(书房)(卧室)(庭院)(上世纪30年代初张治中将军回乡亲手移植的梓树)故居内设有张治中将军纪念馆,再现了将军不一般的足迹:艰苦求学、从戎报国--执教黄埔、助力北伐--请缨抗日、血战淞沪--留园荷戈、再战淞沪--主政湖南、联共抗日--三到延安、力促和谈--三进新疆、维护统一--竭忠尽智、建言献策--情牵二岸、心系统一--坚忍无私、廉正治家--赤子情深、敬恭桑梓。

1969年4月6日将军逝世,正值“文革”期间,周恩来总理主持召开了追悼会,给予他一生高度评价。

以后的各项纪念活动中,都充分肯定了他为推进国共合作、维护国家统一而付出的艰辛与努力,颂扬了他在新中国建设上所作出的重要贡献。

他的名字会被世人铭记。

(张治中将军纪念馆)(张治中将军全家照)(上世纪30年代,张治中任中央陆军军校教育长时与蒋介石等人合影。

前排左二为张治中)(1960年9月19日,右一的全国政协委员张治中、邓颖超等人陪同周总理在颐和园接见并宴请特赦人员杜聿明、宋希濂、王耀武、杨伯涛、郑庭笈、周振强等)张治中将军在家乡助学办学佳话广为流传。

他于1929年拿出全部积蓄创办了黄麓学校。

学校开学时,已是上将的张治中将军亲自鸣锣进村呼喊:“农友们,让你们的孩子上学吧!”号召穷困人家送子弟到校上学。

1933年又捐资兴建了黄麓师范,并亲题校训:“敬勇诚毅”。

民国陆军上将张治中简介张治中(1890年10月27日;;1969年4月6日),原名本尧,字文白,安徽省巢县(今巢湖市)黄麓镇洪家疃人,黄埔系骨干将领,中国国民革命军陆军二级上将,爱国主义人士。

下面是为大家整理的民国陆军上将张治中简介,希望大家喜欢!安徽省巢县人,1890年10月27日出生于一个清苦家庭。

读过私塾,当过学徒、备补兵、警察。

1911年武昌起义后到上海参加学生军。

1912年入陆军第二军官预备学校,期满升入保定陆军军官学校第二期步兵科。

1916年毕业后分派到安徽“安武军”中当见习生,后去广州投奔孙中山,参加了0运动。

后任川军第三独立旅参谋长,协助桂军建立桂军军官学校。

1924年底起,任黄埔军官学校第三期入伍生总队副总队长、代理总队长兼任第二师参谋长、广州卫戍司令部参谋长,与周恩来等中共党员来往密切,思想上受到很大影响。

北伐战争中任总司令部副官处处长、中央军事政治学校武汉分校教育长兼革命军学兵团团长。

蒋介石叛变革命后,他左右为难,决定辞职出国暂避,遍访欧美诸国。

1928年7月回国,被蒋介石任命为国民政府军事委员会军政厅厅长,不久任南京陆军军官学校教育长。

从此开始了长达10年的军事教育工作。

1932年上海一二八抗战发生后,他主动请缕,带兵杀敌。

2月26日,率领第五军及中央军校教导总队从南京开赴上海参战,庙行之战,歼敌3000多人。

这是淞沪战役的第一次大胜仗。

1934年春,奉命指挥第四路军进攻福建反蒋政权,他采取和谈方式解决了福建事变。

1937年七七事变后,任京沪警备司令和第九集团军总司令,积极主张对日作战。

8月13日,上海抗战爆发,任左翼军总指挥,率部与日军进行了英勇的战斗,在收复罗店时,冒着弹雨前往火线指挥作战。

同年11月任湖南省政府主席。

在湘一年,以“廉、正、勇、勤”作为省训,制定了以“军事第一为基点”的施政方针,在革新政治、整顿吏治、安定后方、组建抗日武装、修筑国防工事、动员民众抗日等方面做了大量工作,取得明显实效。

张治中将军的生平简介

张治中是国民革命军高级将领,著名抗日将领,被称为和平将军。

下面是为你收集整理的张治中将军资料简介,希望对你有帮助!

张治中将军是民国期间很有名抗日战争英雄,他的一生都在为抵抗日军侵略而战斗着。

经过那么多次战争的爆发,他没有退缩一直坚守着自己的本职工作。

在战斗中的他英姿飒爽,在政治上的他立场分明,他坚持共党之间和平共处的交流,被人称作“和平将军”的称号!在第一次和国共合作期间,张治中坚决拥护孙中山先生提出的“联俄、联共、扶助农工”三大政策,对国内局势的稳定起到了推动性的作用。

十年的寒窗苦读让他认识到教育对一个国家来说是多么重要的事。

在入伍之后他了解到和平是多么重要的事。

张治中将军的一生都在为和平努力奋斗中,是个绝对爱国主义家,文武双全的他是个性情中人,一生忠于自己的家庭和国家,和相爱的人在随时爆发战争的年代里生活。

作为一名军人他忠于职守,严格的要求自己遵循纪律。

在国民党任职期间他直言不讳,大胆发表自己的感言,所有认识他的人都知道他是一个即复杂,但又很简单的人,是一个绝对爱国主义精神的革命家,在党的号召下认真贯彻执行的军人……充满责任感的领头人物,面对他的一生都在为解放

和平而战斗着,解放后的中国是和平的。

在建国后张治中将军因病逝世。

张治中后代怎么样张治中后代中,张一纯是一位比较活跃的人员。

张一纯是张治中的小儿子,受到张治中夫妇的格外爱护。

张治中同周恩来交往期间,张一纯当时是小孩子,对这些事情记得很清楚。

他接受采访的时候经常回忆父亲与周恩来的事情。

张一纯一直担任着政协委员。

重庆谈判期间,毛泽东一行人住在张治中的寓所;;桂园。

当时张一纯是个小孩子,他搬到了传达室里居住,住在传达室的时候,张一纯见到了毛泽东、周恩来等中共中央的高级官员。

因此,张一纯知道很多关于重庆谈判的细节,具有很大的历史价值。

张治中后代中,他的长女张素娥是全国妇联主席。

张素娥毕业于上海复旦大学,本来是在美国工作的。

新中国解放后,张素娥回到了祖国,参加祖国的建设。

在文化大革命期间,张素娥遭到了冲击,但是文革结束后,张素娥又恢复了工作。

张治中后代中,他的长子张一真去了台湾。

张一真很早就加入了国民党,在国共内战期间,参加了内战。

国民党败退台湾后,张一真去了台湾。

在得知父亲留在北京后,张一真发表了断绝父子关系的文章,以此来换得蒋介石的信任。

张治中最早是国民党中军政要员,后来他又向中国共产党投诚。

张治中后代由于张治中的经历,有的生活在台湾,有的生活在大陆,虽然这些人天各一方,但是他们都盼着祖国早点统一。

张治中故居张治中是国民革命军高级将领,原名本尧,字文白。

他毕业于军事高校,参加过多场战役,大胜敌军多次,一生都在为国家事业奋斗,他主张国共合作,奔走在国共合作的路途上多次与国民党进行洽谈,被称为和平将军。

张治中故居在巢湖市居巢区黄麓镇的洪家疃村。

张治中将军故居由故居和桂翁堂组成,桂翁堂在洪家疃村旁黄麓师范校园内。

故居建立于1927年,是砖木结构,小瓦屋面,古色古香,地上用五只蝙蝠组成“寿”字,寓意着福寿吉祥,故居的整体建设运用了中国化的思想,却用了德国的技术,原有27间房屋,门前悬挂着一块匾,卧室内是按张治中老将军生前的生活摆放的日用品再现了当年老将军的生活,还有他曾经用过的手杖和拖鞋,客厅的墙上陈列着可以表明张治中老将军事迹的图片,每个图片代表着张治中老将军的一段故事,然而这所有的图片讲述了张治中老将军的一生,院子里还有老将军亲手种的树。

张治中故居旁的黄麓师范学校是老将军所创办的,校园的设计是中西结合的理念,为国家培养了人才。

老将军在返乡视察期间,在学校里进行了有声有色的讲座,并向教师们传播了陶行知老先生进步的教育理念。

现在张治中故居是安徽省省级文物保护单位,同时也是巢湖市爱国主义教育基地。