中国古代的历法

- 格式:pdf

- 大小:113.02 KB

- 文档页数:1

中国古代的历法制度一、简介中国古代历法制度是古代中国人民智慧的结晶,它在中国文化与社会发展中具有举足轻重的地位。

本文将从中国古代历法的起源、主要的历法制度及其影响等方面进行介绍。

二、历法的起源1. 天文观测与历法起源中国古代历法的起源可以追溯到早期的天文观测。

古代中国人民通过对天象的观察和记录,开始逐渐掌握时间的变化规律,逐步形成了一套属于自己的历法体系。

2. 十天干、十二地支中国古代历法最为重要的组成部分是十天干和十二地支。

十天干用于记载年份,十二地支用于记载月份。

这种以天干地支来记录时间的方法,在中国历史上广泛应用,并延续至今。

三、主要的历法制度1. 阴阳合历阴阳合历是中国古代最早的历法制度,主要用于确定节气和农事。

通过对太阳、月亮、星象等的观测,确定四季的交替以及农事的安排。

2. 夏历夏历是中国古代历法中的一种重要制度,起源于夏朝时期。

夏历采用了以农业耕作为基础的农历体系,以农作物的生长发育变化来安排节气和重要的节日。

3. 阴历阴历是中国古代历法中最常使用的一种历法制度。

它以月亮的运行周期为基础,将一个月分为两个阴历(也称作半个月),一个月分为两个阴历(也称作一个月)。

阴历被广泛用于历书编纂、农事安排、宗教节日等方面。

4. 公历公历是西方的一种历法制度,过去在中国并不常用。

然而,在近代中国开始接触和吸收西方文化的影响后,公历逐渐被引入并使用至今。

公历以太阳一年的运行周期为基础,将时间划分为365天或366天。

四、历法制度的影响1. 农业生产历法制度对农业生产起到重要的指导作用。

通过对农作物生长的研究和记录,中国古代农民能够合理地安排播种、收获等农事活动。

2. 社会节庆历法制度也对社会节庆起到重要影响。

通过制定准确的历法,人们能够有序地安排各种节日和庆典活动,增加社会凝聚力和文化传承。

3. 宗教仪式历法在宗教仪式中也扮演着重要角色。

通过宗教领袖的研究和运用,历法可以帮助人们确定宗教节日和祭祀时间,推动宗教文化的传承和发展。

古代中国的历法与天文观测古代中国是一个独具特色的古代文明,其历法和天文观测在世界上独树一帜。

历法是古代人民根据太阳、月亮和星辰的运动规律制定的年、月、日的纪年方法。

而天文观测则是古代中国人通过观察天体运动来确认时间、预测天候,甚至探索宇宙的科学活动。

一、古代中国的历法古代中国的历法主要分为夏历、商历、周历和秦历等几种。

其中最为著名的是夏历和周历。

1. 夏历:夏历是中国最早使用的历法,根据太阳的运行规律制定,具有约3000多年的历史。

夏历是基于太阳公转一周时间为一年的规律,将一年分为十二个月,每个月分为二十四个节气。

夏历是古代中国农业社会的重要计时工具,用于农事活动的安排和农田的耕作管理。

此外,夏历也被用于宗教仪式和宴会庆典等重要场合的时间确认。

2. 周历:周历是周朝时期使用的历法,取代了夏历成为中国主流的历法。

周历在夏历的基础上进行改革,规定将一年分为三十六个月,每个月仍然分为二十四个节气。

与夏历相比,周历更加精确,对太阳和月亮的运行规律有更加准确的把握。

周历的推广和使用标志着中国古代历法的一次重大进步,为后来的历法发展奠定了基础。

二、古代中国的天文观测古代中国人对天象的观测具有深远的影响。

通过对星辰、日月和行星等天体的观察,古代中国人不仅可以确定节气、纪年,还可以预测天候、指导农事,甚至对宇宙的运行规律进行探索。

1. 星宿观测:古代中国人通过对星宿的观测来辨识方向、制定行军计划和农事布局。

根据观察到的星宿位置及其运行规律,古代中国制定了二十八宿,将天空划分为二十八个区域,用于导航、农事活动和日常生活的参照。

2. 日月观测:古代中国人非常重视对太阳和月亮的观测。

他们通过观察太阳的高度、形状,以及月亮的形态和早晚出现的时间等数据,推算出天体的运行规律。

这样的观测有助于制定准确的历法,以及预测天候、解读自然现象等。

3. 行星观测:古代中国人通过对行星的观测,例如水星、金星、火星、木星和土星等,获得了有关宇宙的更多信息。

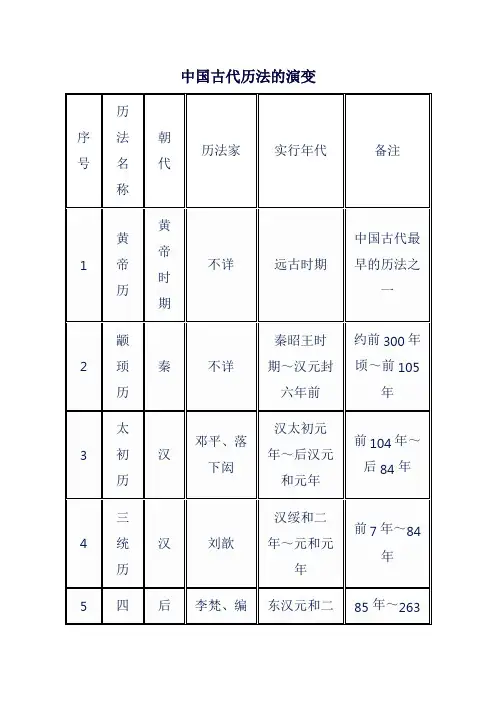

中国历代历法年表一、夏商周时期夏商周时期是中国古代历法发展的起点,主要代表是“夏历”、“商历”和“周历”。

1. 夏历:夏历是中国历法的最早形式,大约出现在夏朝时期。

夏历采用农历的形式,以月相来划分时间,一年分为十二个月,每个月的起始是朔望日(月球从新月到新月之间的时间间隔)。

夏历的确定主要依靠观测月亮的变化和定朔(确定新月出现的时间),并借助于各种测时工具。

2. 商历:商历在中国历史上出现在商朝时期,是夏历的改进版。

商历主要对夏历的朔日和历年的长度进行了修正,使得历年长度与太阳实际运行的时间更加接近。

商历将一年分为十二个月,每个月以朔望日为起点。

3. 周历:周历是周朝采用的历法,是夏历和商历的进一步发展。

周历沿用了商朝的月相制度,每个月的起始是朔望日,但对历年长度进行了更加精确的修正,使得历法的准确性更高。

二、秦汉以后秦汉以后的中国历法发展主要经历了五种历法的推行,分别是“秦历”、“汉历”、“魏晋南北朝历”、“隋唐历”和“宋元明清历”。

1. 秦历:秦始皇统一中国后,为了加强中央集权,制定了与周历有所不同的“秦历”。

秦历采用了新的岁星法,将历年长度固定为365.25天,并采取了定朔和救闰两种方式来修正历法。

秦历是中国历法发展中的一个重要里程碑,为后来的历法奠定了基础。

2. 汉历:汉代继承了秦朝的历法,并进行了进一步的改革。

汉历主要对秦历的救闰方式进行改进,引入了“回朔术”来确定闰月的位置,使历法的准确性更高。

3. 魏晋南北朝历:在魏晋南北朝时期,历法发展较为混乱,各地采用的历法也不尽相同。

南北朝历法主要继承了汉代历法,并进行了一些微小的调整。

4. 隋唐历:隋唐时期,历法发生了较大的变革。

隋朝制定的《隋书·杂志》中记载了大量的天文观测和历法计算方法,为历法改革提供了依据。

唐朝时期,唐太宗颁布了新的历法,即“唐历”,对历法进行了严格的统一管理。

5. 宋元明清历:宋、元、明、清四代的历法发展基本延续了唐代的历法体系,主要对历年长度进行了微调,并进一步改进了历法计算方法。

中国古代历法的认识

中国古代历法是中国古代制定和使用日历和月历的制度,是中国古代天文学的重要组成部分。

中国古代的历法主要有三种形式:阳历、阴历和阴阳合历。

阳历是以地球绕太阳公转一周的时间为一年,即365日5小时左右,以月份为基础,以闰年为补偿。

阴历是以月亮绕地球公转一周的时间为一个月,即29日12小时左右,以月份为基础,不设闰年。

阴阳合历是以月亮绕地球公转一周的时间为一个月,以太阳绕地球公转一周的时间为一年,以年份为基础,以闰月和闰日为补偿。

中国古代的历法在长期的发展过程中,形成了以下几个特点:

1.以月亮运动为主:中国古代的历法在制定时,以月亮的运动为

主,即以月相变化的周期为基础,设立月份、计算闰月和闰日

等。

2.以农业耕种为依据:中国古代的历法在制定时,充分考虑了农

业耕种的需要,以季节变化为主要依据,将季节划分为二十四

节气,方便农民进行农事活动。

3.以天文学为基础:中国古代的历法是以天文学为基础的,通过

观测天文现象来确定时间和节气,如太阳的出没、月亮的圆缺、

五大行星的位置等。

4.重视闰年的设置:中国古代的历法在制定时,重视闰年的设置,

通过调整年份和月份的长度,使历法能够基本保持一致,避免

历法与实际的季节和时间产生过大的偏差。

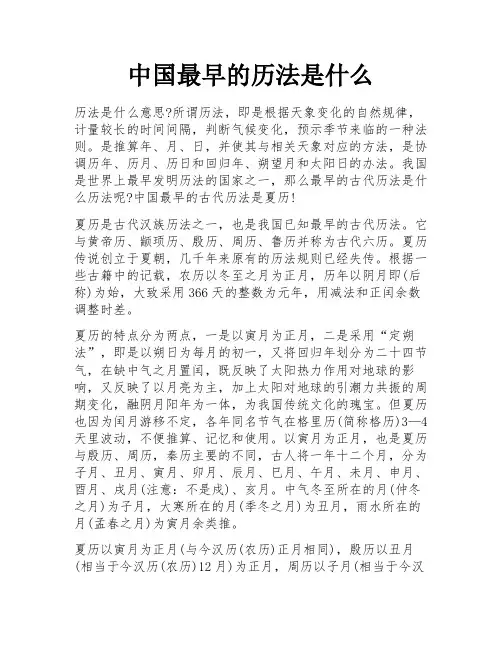

中国最早的历法是什么历法是什么意思?所谓历法,即是根据天象变化的自然规律,计量较长的时间间隔,判断气候变化,预示季节来临的一种法则。

是推算年、月、日,并使其与相关天象对应的方法,是协调历年、历月、历日和回归年、朔望月和太阳日的办法。

我国是世界上最早发明历法的国家之一,那么最早的古代历法是什么历法呢?中国最早的古代历法是夏历!夏历是古代汉族历法之一,也是我国已知最早的古代历法。

它与黄帝历、颛顼历、殷历、周历、鲁历并称为古代六历。

夏历传说创立于夏朝,几千年来原有的历法规则已经失传。

根据一些古籍中的记载,农历以冬至之月为正月,历年以阴月即(后称)为始,大致采用366天的整数为元年,用减法和正闰余数调整时差。

夏历的特点分为两点,一是以寅月为正月,二是采用“定朔法”,即是以朔日为每月的初一,又将回归年划分为二十四节气,在缺中气之月置闰,既反映了太阳热力作用对地球的影响,又反映了以月亮为主,加上太阳对地球的引潮力共振的周期变化,融阴月阳年为一体,为我国传统文化的瑰宝。

但夏历也因为闰月游移不定,各年同名节气在格里历(简称格历)3—4天里波动,不便推算、记忆和使用。

以寅月为正月,也是夏历与殷历、周历,秦历主要的不同,古人将一年十二个月,分为子月、丑月、寅月、卯月、辰月、巳月、午月、未月、申月、酉月、戌月(注意:不是戍)、亥月。

中气冬至所在的月(仲冬之月)为子月,大寒所在的月(季冬之月)为丑月,雨水所在的月(孟春之月)为寅月余类推。

夏历以寅月为正月(与今汉历(农历)正月相同),殷历以丑月(相当于今汉历(农历)12月)为正月,周历以子月(相当于今汉历(农历)11月)为正月,秦历以亥月为正月(相当于今汉历(农历)10月),也就是说,最早的古代历法夏历的三月即殷历的四月、周历的五月,而夏历的正月,又被称为“夏正”。

小结:看了上述内容,相信大家对最早的古代历法是什么有所了解了吧。

我国古代从汉武帝开始,民间都采用“夏正”。

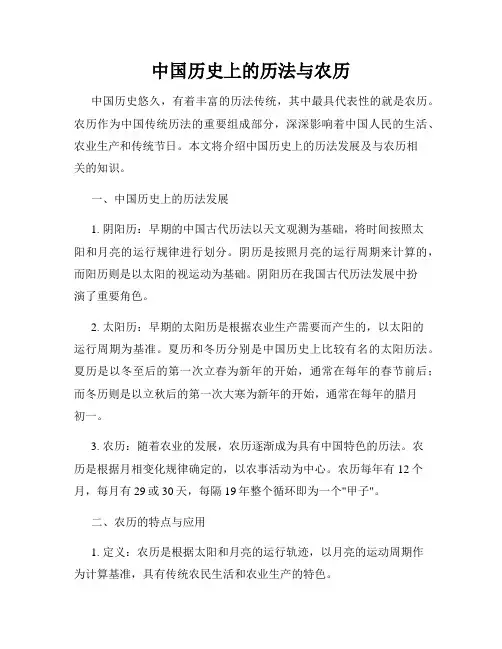

中国历史上的历法与农历中国历史悠久,有着丰富的历法传统,其中最具代表性的就是农历。

农历作为中国传统历法的重要组成部分,深深影响着中国人民的生活、农业生产和传统节日。

本文将介绍中国历史上的历法发展及与农历相关的知识。

一、中国历史上的历法发展1. 阴阳历:早期的中国古代历法以天文观测为基础,将时间按照太阳和月亮的运行规律进行划分。

阴历是按照月亮的运行周期来计算的,而阳历则是以太阳的视运动为基础。

阴阳历在我国古代历法发展中扮演了重要角色。

2. 太阳历:早期的太阳历是根据农业生产需要而产生的,以太阳的运行周期为基准。

夏历和冬历分别是中国历史上比较有名的太阳历法。

夏历是以冬至后的第一次立春为新年的开始,通常在每年的春节前后;而冬历则是以立秋后的第一次大寒为新年的开始,通常在每年的腊月初一。

3. 农历:随着农业的发展,农历逐渐成为具有中国特色的历法。

农历是根据月相变化规律确定的,以农事活动为中心。

农历每年有12个月,每月有29或30天,每隔19年整个循环即为一个"甲子"。

二、农历的特点与应用1. 定义:农历是根据太阳和月亮的运行轨迹,以月亮的运动周期作为计算基准,具有传统农民生活和农业生产的特色。

2. 农历的应用:农历广泛应用于中国传统节日、农事活动和民俗习惯。

中国人民根据农历来进行日常生活、农田耕作、农产品种植和传统节日的安排。

3. 农历与传统节日:中国许多节日的日期都是按照农历来确定的,如春节、清明节、端午节、中秋节等。

这些节日不仅是中国人民丰富多彩的文化遗产,也是农历在生活中的重要体现。

4. 农历与农业生产:农历还是农业生产的重要参考依据。

中国农民根据农历的变化来决定田地的开垦、种植作物的时间和收获季节的安排,以此为基准来规划农业生产,确保农作物的生长和农民的收成。

三、农历的发展与挑战1. 农历的演变:经过几千年的发展,农历在中国历史和文化中占据了重要的地位。

农历的计算方式也是相对精确的,但仍存在一些困难。

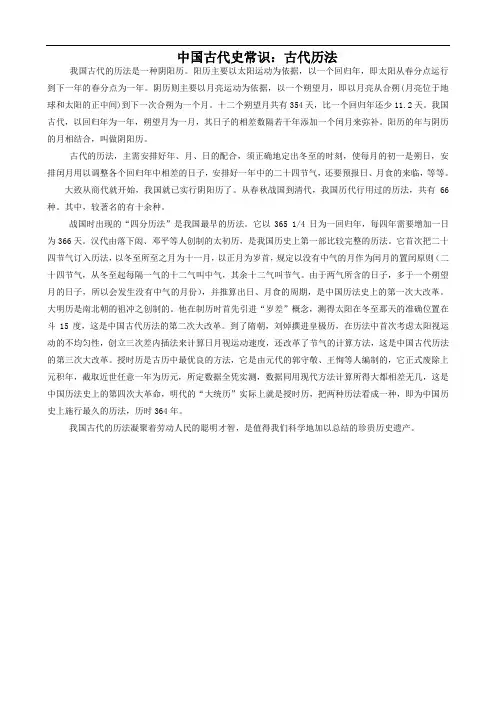

中国古代史常识:古代历法我国古代的历法是一种阴阳历。

阳历主要以太阳运动为依据,以一个回归年,即太阳从春分点运行到下一年的春分点为一年。

阴历则主要以月亮运动为依据,以一个朔望月,即以月亮从合朔(月亮位于地球和太阳的正中间)到下一次合朔为一个月。

十二个朔望月共有354天,比一个回归年还少11.2天。

我国古代,以回归年为一年,朔望月为一月,其日子的相差数隔若干年添加一个闰月来弥补。

阳历的年与阴历的月相结合,叫做阴阳历。

古代的历法,主需安排好年、月、日的配合,须正确地定出冬至的时刻,使每月的初一是朔日,安排闰月用以调整各个回归年中相差的日子,安排好一年中的二十四节气,还要预报日、月食的来临,等等。

大致从商代就开始,我国就已实行阴阳历了。

从春秋战国到清代,我国历代行用过的历法,共有66种。

其中,较著名的有十余种。

战国时出现的“四分历法”是我国最早的历法。

它以365 1/4日为一回归年,每四年需要增加一日为366天。

汉代由落下闳、邓平等人创制的太初历,是我国历史上第一部比较完整的历法。

它首次把二十四节气订入历法,以冬至所至之月为十一月,以正月为岁首,规定以没有中气的月作为闰月的置闰原则(二十四节气,从冬至起每隔一气的十二气叫中气,其余十二气叫节气。

由于两气所含的日子,多于一个朔望月的日子,所以会发生没有中气的月份),并推算出日、月食的周期,是中国历法史上的第一次大改革。

大明历是南北朝的祖冲之创制的。

他在制历时首先引进“岁差”概念,测得太阳在冬至那天的准确位置在斗15度,这是中国古代历法的第二次大改革。

到了隋朝,刘焯撰进皇极历,在历法中首次考虑太阳视运动的不均匀性,创立三次差内插法来计算日月视运动速度,还改革了节气的计算方法,这是中国古代历法的第三次大改革。

授时历是古历中最优良的方法,它是由元代的郭守敬、王恂等人编制的,它正式废除上元积年,截取近世任意一年为历元,所定数据全凭实测,数据同用现代方法计算所得大都相差无几,这是中国历法史上的第四次大革命,明代的“大统历”实际上就是授时历,把两种历法看成一种,即为中国历史上施行最久的历法,历时364年。

中国古代历法:智慧与时间的交响曲一、历法的起源与发展自古以来,我国先民对天文现象的观察与研究就有着极高的热情。

早在新石器时代,我们的祖先便开始观察太阳、月亮的运行,以指导农业生产。

随着时间的推移,这些观察逐渐系统化,形成了独具特色的中国古代历法。

1. 夏商时期的历法据史书记载,夏朝时期已有了一定的历法知识,称之为“夏小正”。

到了商朝,历法得到了进一步的发展,出现了我国最早的历书——《殷历》。

这一时期的历法主要以太阳和月亮的运行周期为基础,初步确立了年、月、日的概念。

2. 周朝历法的完善周朝时期,历法得到了极大的完善。

周公制定了《周历》,采用了“岁星纪年法”,即以木星(岁星)的运行周期来纪年。

周历还规定了二十四节气,为农业生产提供了重要指导。

3. 春秋战国时期的历法变革春秋战国时期,诸侯争霸,百家争鸣。

在这一背景下,历法也得到了空前的发展。

著名的天文学家甘德、石申分别编写了《甘石星经》,对天文现象进行了详细记录。

鲁国制定的《鲁历》在战国时期得到了广泛传播。

4. 秦汉时期的历法统一秦始皇统一六国后,为了加强中央集权,对历法进行了统一。

汉武帝时期,司马迁等人奉命修订《太初历》,这是我国历史上第一部较为完整的历法。

它以天文观测为基础,规定了朔望月和回归年的长度,为后世历法奠定了基础。

二、历法的成熟与传承随着历史的演进,中国古代历法逐渐走向成熟,并在各个朝代中得到传承与发展。

1. 魏晋南北朝时期的历法创新在魏晋南北朝时期,历法研究取得了新的突破。

著名数学家、天文学家刘洪创制了《乾象历》,首次提出了日月交食的计算方法,大大提高了历法的准确性。

同时,祖冲之编制的《大明历》提出了更为精确的岁差值,推动了历法的发展。

2. 隋唐时期的历法巅峰隋唐时期,我国历法达到了巅峰。

唐代天文学家李淳风和傅仁均分别编制了《戊寅元历》和《大衍历》。

《大衍历》在历法史上具有划时代意义,它详细规定了日月行星的运动规律,成为后世历法的典范。

(1)先秦时期:

①春秋时期,留下了世界上公认的首次哈雷彗星的确切记录。

《春秋》记载,公元前613年,“有星孛入于北斗”,即指哈雷彗星,这一记录比欧洲早六百多年。

②春秋时期我国历法已经形成自己固定的系统,基本上确立19年7闰的原则,这比西方造160年。

③战国时期,出现了世界上最早的天文学著作《甘石星经》,其中有丰富的天文记载,反映了那个时期人们对天文的认识。

(2)两汉时期:

①汉武帝时,天文学家制订出中国第一部较完整的历书“太初历”,开始以正月为岁首。

②西汉关于太阳黑子的记录,被世界公认为是有关太阳黑子的最早记录。

③东汉时,张衡从日、月、地球所处的不同位置,对月食作了最早的科学解释。

④张衡发明制作的地动仪,可以遥测千里意外地震发生的方向,比欧洲早1700多年。

(3)隋唐时期:

①唐朝天文学家僧一行制定的《大衍历》比较准确地反映了太阳运行的规律,系统周密,表明中国古代历法体系的成熟。

②僧一行还是世界上用科学方法实测地球子午线长度的创始人。

在实测中他认识到,在小范围有限的空间里得到的认识,不能任意向大范围甚至无际的空间推演,这是我国科学思想史上的一大进步。

(4)宋元时期:

①北宋科学家沈括的突出贡献在天文学方面,把四季二十四节气和十二个月完全统一起来的“十二气历”更加简便,有利于农事安排。

②元初设立太史局编制新历法。

③元朝杰出天文学家郭守敬,提出“历之本在于测验,而测验之器莫先仪表”的正确主张,创制了简仪和高表等近二十件天文观测仪器,主持了全国范围的天文测量。

④郭守敬主持编定《授时历》,一年的周期与现行公历基本相同,但问世比现行公历早300年。

中国历史年份的算法有哪些中国历史悠久,由于历史记录的不完整和风雨侵蚀,有些年份未被准确记载。

同时,由于不同朝代的历法和记录方式不同,有些年份存在疑惑或者争议。

在这篇文章中,我们将探讨中国历史年份的算法。

一、干支纪年法干支纪年法是中国历史上使用较广的算法之一。

按照干支纪年法,每60年为一个甲子周期,将天干(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸)和地支(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)组合起来,共同构成一个年份。

这种算法至今仍在中国传统文化和农历中广泛使用。

二、黄历纪年法黄历纪年法是中国传统农历日历中使用的一种算法,最早的黄历纪年法是阴阳历。

根据这种算法,一年分为12个月,每月以新月开始,共有353-355天。

根据年份的差异,有些年份甚至会有13个月。

尽管现代社会已经使用阳历,但是黄历仍然是中国人在日常生活中使用较广泛的农历日历。

三、皇纲历皇纲历是中国古代官方历法,由皇帝掌管,设置官署公布。

在历史上的皇纲历中,一年分为24个节气和11个月,每月有30天,这种算法相当于每年354天。

当时的皇纲历在后世也得到了一些发展,例如嘉庆皇帝时代,为了给皇帝过生日而推迟了一个月。

四、夏历夏历是古代中国的一个历法,据书籍记载,夏历由尧帝制定。

夏历一年分为12个月,每月30天,总共360天。

夏历主要在商朝和西周时期被使用,后来逐渐被万年历和阴阳历所替代。

五、满洲历法清朝时期,满洲历法被推广使用,它是满洲文化和中国文化相互融合的产物。

满洲历法根据太阳运行周期制定,一年共分12个月,但是月份的名称与其他历法中略有不同。

满洲历法也曾在朝鲜半岛和蒙古地区得到了应用。

通过这篇文章的介绍,我们可以看出,中国历史年份的算法非常丰富多彩,其中干支纪年法和黄历纪年法是最为常用的。

这些历法都有其独特的发展历程和文化背景,展示了中国古代人民的智慧和文化底蕴,也为后人留下了宝贵的历史遗产。

中国古代历法常识一、日月年岁古人经常的观察到的天象是太阳的出没和月亮的盈亏,所以昼夜交替的周期为一日,以月相变化的周期为一月(现代叫做朔望月).。

年的概念和农业有关,《说文》:年,熟谷也。

谷物的成熟周期意味着寒暑往来的周期,也就是地球绕太阳一周的时间,称为太阳年。

在远古,年和岁是有区别的。

岁表示今年某一节气到明年同一节气之间的这段时间,而年指的是今年正月初一至明年正月初一这段时间。

二、阴阳合历以朔望月为单位的历法是阴历,以太阳年为单位的历法是阳历,中国古代的历法不是纯阴历,而是阴阳合历。

平年12个月,有6个大月30天和6个小月29天。

有大小月之分,是因为月相的变化在29-30天之间(精确数值是29.53天)。

每年12个月一共354天,但这个数还不够1个太阳年。

地球绕太阳一周的实际时间是365.2422日,比阴历12个月的总和还多出11天多。

所以阴历每过3年就和实际太阳年相差1个月的时间,所以每3年就要加1个月,称为闰月。

这样是为了使历年的平均时间约等于1个太阳年,并且和自然季节大致符合。

阴阳合历,是调和太阳、地球、月亮的运转周期的历法。

它既要求历法月同朔望月基本相符,又要求历法年同回归年基本相符,是一种综合阴、阳历优点,调合阴、阳历矛盾的历法,所以叫阴阳合历。

我国古代的各种历法和今天使用的农历,都是这种阴阳合历。

三、纪年法古代最早的纪年法是按照王公即位的年次纪年,例如公元前770年是周平王元年、秦襄公八年等。

以元、二、三年序数计算,直到在位者出位。

汉武帝时开始用年号纪元,例如建元元年、元光二年等,更换年号就重新纪元。

这两种纪年法是古代学者所用的传统纪年法。

战国时代,占星家还根据天象纪年,有所谓岁星纪年法、太岁纪年法。

后世还有干支纪年法。

下面分别叙述。

a.岁星纪年法古人把黄道附近一周天分为十二等分,由西向东命名为星纪、玄枵等十二次。

古人认为岁星(木星)由西向东十二年绕天一周,每年行经一次星次。

假如某年岁运行到星纪范围,这一年就记为岁在星纪,第二年岁运星运行到玄枵范围,就纪为岁在玄枵,其余由此类推,十二年周而复始。

中国古代的历法与纪年制度中国古代历法是一套独特而精确的时间计算体系,通过岁、月、日等单位来衡量时间,并以庙号或年号来纪年。

古代历法在中国的演变过程中发挥了重要的作用,不仅帮助人们定期进行农业生产和社会生活的组织,而且对于政治、宗教及文化等方面都有着深远的影响。

本文将介绍中国古代的历法与纪年制度,并简要探讨其对中国古代社会产生的影响。

一、历法的演变中国古代的历法经历了漫长的发展过程,从最早的夏历、商历到后来的周历、秦历,再到汉代的太阳历与月亮历的结合,逐渐形成了较为完整的历法制度。

其中最具代表性的是公元前104年汉武帝推行的太阳历,即“太阳历+闰月”的方法。

太阳历是以地球绕太阳一周为周期进行时间计算的历法,使得时间计算更为准确。

而“太阳历+闰月”的方法则是根据农作物种植与季节变化进行调整,确保农业生产与社会活动的有序进行。

二、纪年制度的发展古代中国的纪年制度是通过年号、庙号等方式来纪年的,代表了每个历史时期的特征与象征。

早期的纪年制度多以天子年号为主,例如秦始皇统一中国后就采用了“始皇纪年法”,不同朝代又陆续推行了新的年号制度。

随着封建帝制的出现,庙号开始出现并与年号并用,庙号与年号的选择则取决于历史事件、政策变革等。

另外,古代中国还普遍采用了生肖纪年法,即十二生肖的轮回纪年。

此外,还有一些地方或特定团体会采用纪元制或周期纪年等方式,用来标示历史事件或纪念重要人物。

三、历法与纪年制度的影响古代中国的历法与纪年制度对社会政治、经济、文化等各个方面都产生了重要影响。

首先,历法的准确计算帮助农民定时掌握种植、收割及灌溉等工作,提高了农业产量,为社会的发展提供了稳定的基础。

其次,太阳历的推行,增强了皇帝的统治合法性,并使得历史事件的纪年更加准确,方便后世文人及历史学家的研究。

此外,庙号和年号作为重要的纪年方式,帮助人们区分不同朝代,反映着封建帝制中的政治权力演变,成为了历史研究的重要依据。

总结起来,中国古代的历法与纪年制度在社会发展中扮演了重要的角色。

中国古代的历法制定一、介绍中国历法是中国古代文明的重要组成部分,承载着古代人们对时间和天文现象的观察和认识。

本文将讨论中国古代历法的制定过程及其对社会发展和人民生活的影响。

二、黄道十二宫制定中国古代历法的制定始于黄帝时期,黄帝根据对天文现象的观察和探索,将一年划分为十二个月份,并根据每个月份的月亮形状和位置划分黄道上的十二个宫位。

这种黄道十二宫的划分方法,在很长一段时间内被广泛应用于农业、天文测量和占星术等领域。

三、夏历与秋历随着时间的推移,古代人们逐渐意识到黄道月历与太阳实际运行的时间存在差异。

为了与四季的周期相符,周天子在新羲历的基础上制定了夏历,以夏至为一年的开始,让历法与四季更加匹配。

夏历的出现使农民能更准确地决定种植和收获的时间。

后来,商周时期的孔子提出了更为精确的秋历,将秋分视为一年的开始,更适应天文现象。

秋历的推行使农民能更好地根据农事活动的需要做出安排,同时也因为农业的发展而推动了科学和天文学的进步。

四、千年历法制定与改革中国古代历法的制定和改革在历经千年的发展过程中不断推进。

其中最重要的一次改革出现在汉朝,当时太阳历的运行周期已经与夏历的计算不符,为了解决这个问题,汉武帝制定了太阳历,顺应太阳实际运行的时间。

太阳历的推行统一了全国的时间计算,使国家的政治、经济和社会活动更加有序。

五、历法对社会发展与人民生活的影响历法的制定和改革对中国古代社会发展和人民生活产生了深远的影响。

首先,历法的使用使农民能更好地掌握种植、农事和收获的时机,促进了农业的发展,提高了粮食产量。

其次,准确的历法为社会各个方面的活动提供了时间基准,促进了国家政治、经济和文化的繁荣。

最后,历法的不断改革推动了天文学和科学的发展,在航海、测绘和日常生活中发挥了重要作用。

六、总结中国古代历法的制定经历了漫长的历史过程,从黄道十二宫到夏历、秋历,再到太阳历的制定和改革,历法的发展推动了农业、政治、经济和文化的繁荣。

历法制定的准确性和实用性对社会稳定和人民生活起到了重要作用,成为中国古代文明的瑰宝。

中国古代文化常识分类汇编(四)——古代历法1.二十四节气:正月——立春、雨水,二月——惊蛰、春分,三月——清明、谷雨,四月——立夏、小满,五月——芒种、夏至,六月——小暑、大暑,七月——立秋、处暑,八月——白露、秋分,九月——寒露、霜降,十月——立冬、小雪,十一月——大雪、冬至,十二月——小寒、大寒。

“春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

”2.四时:指春夏秋冬四季。

农历以正月、二、三月为春季,分别称作孟春、仲春、季春;以四月、五月、六月为夏季,分别称作孟夏、仲夏、季夏;秋季、冬季以此类推。

3.传统节日(1)元日:又叫元旦、元正、元辰、元朔、岁旦、岁首、岁朝、新正等,现在叫春节,正月初一。

(2)人日:正月初七。

传说女娲初创世,在造出了鸡狗猪羊牛马等动物后,于第七天造出了人,所以这一天是人类的生日。

(3)上元:正月十五。

其夜称“元夜”“元夕”或“元宵”。

(4)社日:古代农民祭祀土地神的节日,在春分前后。

(5)寒食:清明前二日(也有说前一日的)。

春秋时已出亡多年的晋国公子重耳回国即位(即晋文公),封赏随其逃亡的臣子,唯独漏掉了介子推。

介子推于是携老母隐居绵山(今山西省介休市东南)。

晋文公得知后欲加封赏,寻至绵山,找不到他,便想烧山逼他出来。

但介子推不愿当官,坚持不出,结果母子二人俱被烧死。

为了纪念介子推,晋文公将绵山改为“介山”,立祠祭祀介子推,并把烧山的这一天定为寒食节,全国禁动烟火,只吃冷食。

后来便形成了在这天吃冷食、扫墓的风俗。

(6)清明节:“清明”是一个节气,也是一个节日。

是祭祀的节日,也是踏青的节日,所以也叫“踏青节”。

(7)上巳节:原定为农历三月上旬的一个巳日,所以叫“上巳节”,旧俗于此日临水祓除不祥;后来把节日固定为农历三月三日,变成了水边饮宴、郊外游春的节日。

(8)端午节:农历五月初五。

端午节早在西周初期即有记载,并非为纪念屈原而设立的节日,但是端午节之后的一些习俗受到屈原的影响。

中国古代的历法与天文学一、引言在中国古代,历法与天文学被广泛研究和应用。

历法在古代社会中起着重要的作用,不仅用于农田的播种收割、农事农时的安排,也用于宗教活动、政治制定以及日常生活中。

同时,古代中国人对天文学的研究也极其深入,并形成了丰富的天文知识和理论体系。

二、中国古代的历法1. 周代的历法在周代,古代中国使用的是以月亮为基准的月历。

月亮的周期为29.5天,因此周代的月历是以29或30天为一个月份。

然而,这样的历法并不精确,与太阳运行的节气相对应存在一定的差距。

2. 秦汉时期的历法在秦汉时期,古代中国开始改革历法,并引入了以太阳为基准的历法,即夏历。

夏历以一年的昼夜时间为周期,将一年分为24个节气,每个节气间隔15天。

这样的历法使农事和节日的安排更加准确,促进了农业生产和社会稳定。

3. 隋唐时期的历法隋唐时期,古代中国进一步改进了历法,并采用了唐历。

唐历在夏历的基础上进行了一系列的修正和调整,提高了历法的精确度。

唐历以365天为一年,将其平均分为12个月,每个月分为30或31天,而闰年则插入一个月。

这一历法在中国延用了千余年。

三、中国古代的天文学1. 天干地支古代中国的天文学中,天干地支是一套重要的纪年系统。

天干地支将时间划分为干支的组合,以表示年、月、日、时。

天干地支的创立与古代人们观察天象、记录天象相关,同时也与古代的哲学思想和宇宙观密切相关。

2. 星宿图古代中国的天文学还涉及了星宿图的研究和使用。

星宿图是星座与星宿的布局图,用于表示和观测天体位置、行星运行等天文现象。

古代中国人观测到的星宿图包括了北斗七星、参宿四等。

3. 日食与月食古代中国人对日食与月食的观察和研究也很深入,他们通过记录、分析和理解日食与月食的发生,逐渐发展了一套关于天体运行和宇宙规律的理论。

古代中国的天文学家能够准确地预测日食与月食的发生。

四、中国古代历法与天文学的影响古代中国的历法与天文学在农业生产、社会事件、文化习俗等方面产生了深远的影响。

(1)先秦时期:

①春秋时期,留下了世界上公认的首次哈雷彗星的确切记录。

《春秋》记载,公元前613年,“有星孛入于北斗”,即指哈雷彗星,这一记录比欧洲早六百多年。

②春秋时期我国历法已经形成自己固定的系统,基本上确立19年7闰的原则,这比西方造160年。

③战国时期,出现了世界上最早的天文学著作《甘石星经》,其中有丰富的天文记载,反映了那个时期人们对天文的认识。

(2)两汉时期:

①汉武帝时,天文学家制订出中国第一部较完整的历书“太初历”,开始以正月为岁首。

②西汉关于太阳黑子的记录,被世界公认为是有关太阳黑子的最早记录。

③东汉时,张衡从日、月、地球所处的不同位置,对月食作了最早的科学解释。

④张衡发明制作的地动仪,可以遥测千里意外地震发生的方向,比欧洲早1700多年。

(3)隋唐时期:

①唐朝天文学家僧一行制定的《大衍历》比较准确地反映了太阳运行的规律,系统周密,表明中国古代历法体系的成熟。

②僧一行还是世界上用科学方法实测地球子午线长度的创始人。

在实测中他认识到,在小范围有限的空间里得到的认识,不能任意向大范围甚至无际的空间推演,这是我国科学思想史上的一大进步。

(4)宋元时期:

①北宋科学家沈括的突出贡献在天文学方面,把四季二十四节气和十二个月完全统一起来的“十二气历”更加简便,有利于农事安排。

②元初设立太史局编制新历法。

③元朝杰出天文学家郭守敬,提出“历之本在于测验,而测验之器莫先仪表”的正确主张,创制了简仪和高表等近二十件天文观测仪器,主持了全国范围的天文测量。

④郭守敬主持编定《授时历》,一年的周期与现行公历基本相同,但问世比现行公历早300年。