中国传统文化之历法

- 格式:wps

- 大小:51.50 KB

- 文档页数:3

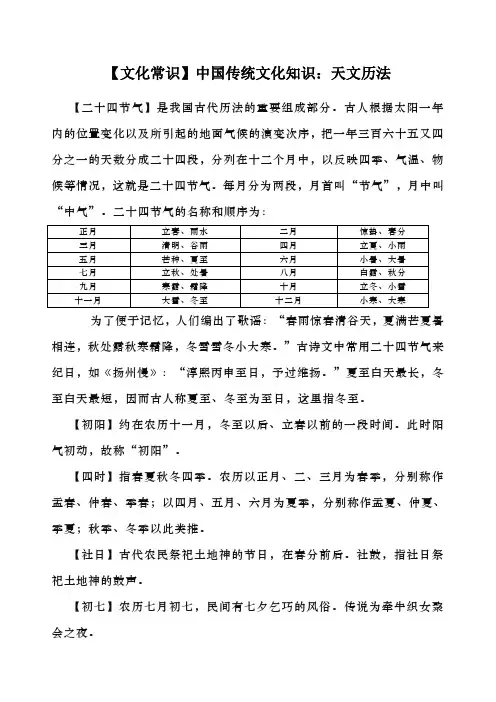

【文化常识】中国传统文化知识:天文历法【二十四节气】是我国古代历法的重要组成部分。

古人根据太阳一年内的位置变化以及所引起的地面气候的演变次序,把一年三百六十五又四分之一的天数分成二十四段,分列在十二个月中,以反映四季、气温、物候等情况,这就是二十四节气。

每月分为两段,月首叫“节气”,月中叫为了便于记忆,人们编出了歌谣:“春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

”古诗文中常用二十四节气来纪日,如《扬州慢》:“淳熙丙申至日,予过维扬。

”夏至白天最长,冬至白天最短,因而古人称夏至、冬至为至日,这里指冬至。

【初阳】约在农历十一月,冬至以后、立春以前的一段时间。

此时阳气初动,故称“初阳”。

【四时】指春夏秋冬四季。

农历以正月、二、三月为春季,分别称作孟春、仲春、季春;以四月、五月、六月为夏季,分别称作孟夏、仲夏、季夏;秋季、冬季以此类推。

【社日】古代农民祭祀土地神的节日,在春分前后。

社鼓,指社日祭祀土地神的鼓声。

【初七】农历七月初七,民间有七夕乞巧的风俗。

传说为牵牛织女聚会之夜。

【下九】农历每月十九日,是妇女欢聚的日子。

【干支】天干地支的合称。

天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

十干和十二支依次相配,组成六十个基本单位,古人以此作为年、月、日、时的序号,叫“干支纪法”。

“六十甲子”依次是:甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未甲申乙酉丙戌丁亥戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥壬子癸丑甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥【纪年法】我国古代纪年法主要有四种:(1)王公即位年次纪年法。

以王公在位年数来纪年。

如鲁僖公三十三年、赵惠文王十六年。

(2)年号纪年法。

汉武帝起开始有年号。

此后每个皇帝即位都要改元,并以年号纪年。

如庆历四年等。

冬至中国农历历法与冬至日期的测算方法中国历法源远流长,农历作为中国传统历法的一部分,负责记录重要的节气和农事活动。

农历历法与冬至日期的测算方法是中国古代智慧的结晶,也是中国农民传承的宝贵财富。

一、农历历法简介农历历法是中国古代人根据月球运动周期而制定的历法体系。

它以农作物的生长和农民的生活为基础,通过纪年、纪月、纪日、纪时等方式记录时间。

与阳历相比,农历历法更能与农事活动相结合,反映出中国人对天文现象的敏锐观察。

二、冬至的定义冬至是农历的一个重要节气,它标志着阳光直射位置达到南半球的最南点,在北半球则是一年中白天最短、夜晚最长的一天。

冬至通常发生在每年的阳历12月21日或22日。

三、农历测算冬至日期的方法农历历法中测算冬至日期的方法主要有“定朔望法”和“定六候法”两种。

1. 定朔望法:- 使用“朔”和“望”两个节点作为测算依据。

朔是指月亮消失后再出现的第一天,望是指月亮一个月中亮度最大的一天。

- 通过观察月亮的周期,测算出两个朔和望之间相差的天数,这个周期约为29.53059天。

- 根据这个周期,我们可以推算出每年的农历月份以及农历的节气,包括冬至。

- 通过计算每年冬至与上一年冬至之间的天数差,我们可以确定冬至的具体日期。

2. 定六候法:- 六候法是根据物候现象进行测算的方法。

将一年分为二十四个节气,每个节气持续大约15天。

- 农历历法中将立冬后的第一个节气定为冬至。

- 通过观察自然界的变化,如植物的生长、动物的行为,我们可以确定冬至的日期。

四、冬至的意义与庆祝冬至在中国传统文化中具有重要的意义。

在古代,冬至是表示一年最冷的时刻,人们会举行庆祝活动以迎接新的一年的到来。

冬至这一天,人们家家户户都会吃饺子,这是中国的传统习俗之一。

饺子的形状象征着古人的智慧和团圆的象征,也有辞旧迎新的寓意。

五、历法发展与现代应用随着现代科技的发展,人们对历法的测算方法也进行了改进。

通过天文观测、计算机模拟等手段,现代历法能够更准确地测算出冬至日期。

传统文化(一)古代天文历法主讲:韩梅梅考情 CONT ENTS 01-题型题量——9×2=18分 02-内容特点——知识碎片化03-复习建议——日常积累古代天文历法01-月亮别称02-四时、节气与五夜03-干支纪年一、月亮的别称•“倏忽城西郭,青天悬玉钩。

”——唐李白•“小时不识月,呼作白玉盘。

”——唐李白•“照他几许人肠断,玉兔银蟾远不知”——唐白居易•“下车如昨日,望舒四五圆。

”——晋张协•“但愿人长久,千里共婵娟。

”——宋苏轼根据月相变化:玉钩、银钩、玉弓、金轮、玉轮、银盘、玉盘、金镜、玉镜根据神话传说:婵娟、广寒、清虚、玉兔、金蟾、蟾宫、桂宫、桂轮、望舒下列词语不是指代月亮的是()。

A.婵娟B.广寒C.羲和D.望舒二、四时节气五夜(一)四时(四季)•农历以正月、二月、三月为春季,分别称作孟春、仲春、季春。

•农历以四月、五月、六月为夏季,分别称作孟夏、仲夏、季夏。

•农历以七月、八月、九月为秋季,分别称作孟秋、仲秋、季秋。

•农历以十月、十一月、十二月为冬季,分别称作孟冬、仲冬、季冬。

(二)二十四节气春季:立春、雨水;惊蛰、春分;清明、谷雨夏季:立夏、小满;芒种、夏至;小暑、大暑秋季:立秋、处暑;白露、秋分;寒露、霜降冬季:立冬、小雪;大雪、冬至;小寒、大寒春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连;秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

春季:立春、雨水;惊蛰、春分;清明、谷雨春雨惊春清谷天夏季:立夏、小满;芒种、夏至;小暑、大暑夏满芒夏暑相连秋季:立秋、处暑;白露、秋分;寒露、霜降秋处露秋寒霜降冬季:立冬、小雪;大雪、冬至;小寒、大寒冬雪雪冬小大寒1.下列节气不在春季的是()。

A.谷雨B.惊蛰C.清明D.白露2.下列节气不在夏季的是()。

A.惊蛰B.芒种C.夏至D.小满3.下列选项中不属于二十四节气的是()。

A.清明谷雨B.立夏小满C.中秋重阳D.冬至小寒4.农历中的二十四节气,反映气候、物候的变化,用以指导农事。

古代历法农历与太阳历的运用古代人类为了追求更为准确的时间记录和节气的预测,逐渐发展出了不同的历法系统。

其中两种最为常见和广泛使用的历法是农历和太阳历。

农历主要基于月亮的运行周期,而太阳历则是以地球绕太阳公转的周期为基础。

本文将探讨古代历法中农历和太阳历的运用,并分析它们在社会生活和农业生产中的重要性。

一、农历的特点与运用农历,又称阴历,是中国古代最早形成的日历体系。

其主要特点是以月亮的周转周期为基准。

农历一般是以每个新月开始的第一天作为一个月的开始,一年则包括12个或13个月。

农历的使用与农业生产极为密切相关,下面将分析其具体运用和重要性。

1. 农业生产农历在古代农业生产中扮演着重要的角色。

农历可以帮助农民合理安排农事活动,如耕种、播种、收获等。

由于农历能够准确反映季节的变化以及自然界的规律,农民可以根据农历的变化来预测气候变化,合理选择农作物的种植时间,最大程度地提高农作物的产量。

2. 节气确定农历也被用于确定节气。

农历将一年分为24节气,每个节气都与自然界的变化有着密切的联系。

通过农历的推算,古代人们能够确定出春分、秋分、冬至等重要节气的具体日期,以便在农事活动和节日庆典中准确地安排时间。

农历节气的确定使得古代社会的农耕和日常生活更加有规律和有序。

二、太阳历的特点与运用太阳历,又称阳历或公历,是一种基于地球绕太阳公转运行周期的历法系统。

太阳历日历的开始点是设定在太阳最北运行轨迹的起点——冬至。

接下来,让我们看一下太阳历的具体特点和运用。

1. 时间计算准确太阳历以地球绕太阳公转一周为基本周期,因此太阳历的时间计算非常准确。

相比农历,太阳历的时间记载更为精确,可以准确反映出一天的长短、四季的交替等自然现象。

太阳历的准确计时使得人们能够更好地规划自己的活动和安排,提高社会生活的效率和方便性。

2. 国际通用太阳历是目前国际公认的时间标准,被世界上绝大多数国家使用。

与农历相比,太阳历更具有普遍性和国际性。

古代中国的天文历法与星象文化天文历法,是人类文明发展过程中最重要的一部分。

它以观测天象为基础,建立了一套独特的月、日、季、年的时间计算系统,被应用于农业、宗教、政治等多个领域。

在中国历史上,天文学与历法学一直是重要的研究方向。

中国古代的天文历法,不仅仅是时间计算的体系,也蕴含了丰富的文化内涵,深刻反映了古代中国人对宇宙和命运的认知。

一、天文历法的起源天文学与历法学的起源与人类对“月亮”和“太阳”的关注有关。

月亮的变化周期较短,每个月都可以看到不同形状的月亮,成为最早被观测的天体之一。

太阳则是人类生命所必须的光源,人们从古至今一直以来都在观测它的位置与光线强度。

据历史记录显示,中国古代天文学的研究可以追溯到公元前14世纪的商朝,当时的天文学主要是为了预测日蚀、月蚀等自然现象,寻找吉凶助力国家决策的工具。

随着时间的推进,中国的天文观测方式也逐渐进化。

到了西汉时期,中国的天文学家首次发明了“平太阳历”,规定了一年365天,平均每月分为30天,每四年需要加一天,即“闰月”。

这一时间计算方式,在中国一直沿用至今。

二、天文历法的特色中国古代的天文历法体系以干支纪年为基础,干支纪年是一种以地支和天干的十个数为标记的纪年方式,共同组合起来组成了六十个年份。

这个体系至今还在中国传统文化中广泛应用。

此外,中国天文历法中通常还包括以下内容:▸天干地支:指天干和地支的组合,也就是干支纪年体系的基础。

在中国古代文化里,天干代表着五行,地支则代表十二地支。

每个年份都有对应的干支组合,这对日常生活中的人们来说,有着特别重要的意义。

▸二十四节气:中国古代的二十四节气是根据地球相对于太阳的位置变化制定的,它代表着一年中某个时间点的特殊意义,是被广泛应用于农业生产领域的。

▸星座文化:中国古代天文历法的研究还包括名为“二十八宿”的星座文化,即天空中被划分为二十八个部分的星座。

每个星座都与不同方位和季节相关联,它们通常被用作农业生产和历法计算的重要参考。

中国古代历法制度的演变与变革中国古代历法制度是源远流长,历经漫长岁月,经历了不断的变革与提升。

从辛亥革命后,随着中国科技的发展和西方文明的渗透,古代历法逐渐失去了其生命周期,被新的历法所取代。

然而在中国古代,历法却是至关重要的,它不仅仅是民众日常生活的基石,同时也是国家政治和经济活动的支柱。

本文将系统地介绍中国古代历法制度的演变与变革。

一. 《太初历》——中国古代最早的历法中国最早的历法是《太初历》,据史书记载,它是由唐尧命令大禹所制订。

这个历法的特点是以太古时代的神话传说为依据,天、地、人、物的生灭、阴阳、五行等理论也被引入到历法中。

《太初历》的最高单位是以性、安、出、入为周期的五运,这一体系后来成为了中国历法的基础。

二. 天文观测与历法的结合在中国古代,历法的制定与天文观测密不可分。

在先秦时期,天文、地理和历法三者之间没有明确的分界线。

到了汉代,天文学、历法学和数学学科逐渐开始独立发展。

在东汉时期,著名历学家班固制定了《太初历》,把历法的单纯计算转化为了物理实际,这是中国历法发展的巨大进步。

经过几百年的研究和发展,宋代的历学家王恂制定了《大衍历》,这个历法在后来的明清时期仍然被广泛应用。

三. 外族统治与历法制度的转变在中国历史上,南北朝时期、唐朝时期和元朝时期,外族先后统治过中国,随着不同朝代的更迭,历法的制度也发生了巨大的变化。

在元朝时期,蒙古人制定了《授时历》,又称“正统天统历”,取代了宋代的《大衍历》。

这个历法是中国古代最为精密的历法,准确度在当时世界上居于领先地位,它的制定对于中国日后的历法研究产生了重要影响。

四. 科技的发展与历法的现代化20世纪初,中国开始了现代化建设,这也包括了历法的现代化转型。

《新日历》是中国在民国时期制定的第一个现代历法,它采用了太阳历,削减了朔望和时差的运算,使计算更为准确。

尽管这个历法在技术上有了重大突破,但是它的历史渊源却来自蒙古人所遗留下来的《授时历》。

中国古代的历法与日常生活在中国古代,历法是日常生活中必不可少的一部分。

历法不仅是指记录时间的方式,还直接关系着人们的农事生产、节令节气、祭祀活动等方方面面。

因此,各个朝代都致力于历法的研究和改进。

一、古代历法的发展早在三千年前的商朝时期,就已经出现了阴阳历,以十二个月为一年,每月约三十天。

到了西周时期,又增加了闰月,使得一年的天数更加准确。

随着人们对天文现象的观察和研究,中国历法也不断地发展和变革。

汉朝时期,制定了太初历,将一年的长度定为三百六十五天。

唐朝时期,又制定了大衍历,采用了甲子等六十花甲的循环纪年方式,至今仍被广泛应用。

二、历法与农事生产中国的农业文明自古以来就以农作物的生长和收成为核心。

在古代,历法在农事生产中起着重要的作用。

早在农历初建时,就以每年春分为起点,将一年分为二十四节气。

农民们根据各个节气来调整农事活动,比如春分后要及时种植春种作物,秋分后要储藏粮食。

而农历的闰月制度,也为农民们提供了更准确的时间标志,可预测气候变化和农作物生长周期。

三、历法与节令节气在中国的传统文化中,很多节令节气都与历法有密切的关系。

比如,春分、秋分、夏至、冬至等二十四节气,都是中国传统的一个节气系统,是以太阳在黄道上运行为基础制定的,与农历有密切关系。

伴随着各个节气的到来,也有较为浓厚的节日氛围,如清明节、端午节、中秋节等传统节日。

四、历法与祭祀活动古代中国的祭祀活动也与历法息息相关。

早在商朝时期,就有随夏至举行的盂兰盆会,时至今日依然盛行。

随着时间的推移,祭祀活动逐渐形成了一套完备的礼仪制度,包括固定的日、月、年祭等。

而这些活动的时间、规模、方式等都必须严格按照历法进行规定和安排,以保证祭祀活动的顺利和效果。

总之,历法在中国古代的日常生活中扮演着不可或缺的角色,它不仅是时间记录的方式,更是人们日常生产、生活和文化价值观的重要体现。

对于今天的我们,了解古代历法的发展和应用,不仅有利于我们对传统文化的了解和保护,也有助于我们更好地认识中国的历史和文化。

阴历基础知识-概述说明以及解释1.引言1.1 概述阴历是中国传统的历法系统之一,也被称为农历或阴阳历。

与阳历一样,阴历也是一种以太阳运行和月亮变化为基础的计时系统。

然而,与阳历以365天为一年的计算方式不同,阴历是根据月亮围绕地球运转周期为基础的。

阴历的一个月亮周期为29.53059天,即约29天12小时44分钟。

阴历与阳历的关系是相互补充的。

阳历主要用于农业计时和国际交流,而阴历在中国传统社会中扮演着更为重要的角色。

阴历不仅仅是一种时间计算方式,更是中国文化和传统习俗的重要组成部分。

例如,中国的传统节日如春节、中秋节等都是根据阴历来确定的。

阴历的历史背景可以追溯到古代中国。

根据史书记载,早在公元前14世纪,中国周朝就开始采用阴历。

阴历的应用领域也非常广泛。

除了农业和节日的确定外,阴历也被用于农民的种植和农事活动,以及天文学、风水学、命理学等领域。

阴历在中国传统文化中扮演着不可替代的角色,被广泛应用于人们的日常生活中。

阴历的重要性不仅体现在中国传统文化中,也对人们的生活产生着深远的影响。

阴历的存在和应用影响着中国人的节假日安排、婚丧嫁娶、出行等方方面面。

它不仅仅是一种时间计算方式,更是中国传统文化的载体,通过它,人们传承和弘扬了中国千年的文化传统。

关于阴历的未来发展,随着现代科技的进步和生活方式的变化,阴历在某种程度上正在逐渐淡化。

尽管如此,阴历仍然在一些特定的领域和传统中发挥着作用。

未来,随着人们对传统文化的重视和研究的加深,阴历可能会得到更多的关注和应用。

总结而言,阴历作为中国传统文化的重要组成部分,承载着丰富的历史和文化内涵。

它与阳历互为补充,对中国人的日常生活产生着深远的影响。

尽管在现代社会中,阴历的地位正在逐渐被阳历取代,但它作为中国传统文化的一部分,仍然在一些特定的领域和传统中保持着重要的地位。

1.2 文章结构文章结构部分主要介绍了本文的组织和内容安排。

本文主要分为引言、正文和结论三部分。

春节与农历历法的关联春节是中国传统的重要节日之一,也是中国人民最盛大、最隆重的节日,通常在农历年的正月初一庆祝。

农历历法是中国古代用于纪年和纪月的一种日历系统,与春节有着密不可分的关系。

本文将探讨春节与农历历法的关联,并深入了解这一中国文化的独特之处。

一、农历历法的起源和发展农历历法,又称阴阳历或农历,是中国古代人民根据农事活动和天文观测所制定的历法。

其起源可以追溯至公元前14世纪的夏代,经历了多次修改和完善。

农历历法采用月亮的运行轨迹作为基础,将一年分为十二个月份,每月以朔日作为开始。

二、春节的历史渊源春节最早可以追溯到周朝时期,当时的人们将农历年的正月视为春天的开始,因此称之为春节。

春节是农历历法中的重要节点,标志着新的一年的开始。

三、春节与农历历法的联系1. 农历年的定义:春节是农历年的开始,也是农历历法中的第一天。

农历历法以农事活动为基准,因此春节的日期并不固定,通常在公历1月21日至2月20日之间。

2. 节气与春节:农历历法中,将一年分为二十四节气,其中冬至、大寒和小寒都是寒冷的季节,而春节正好在这些节气之后,标志着寒冬过去,进入了春天。

因此,春节也被看作是庆祝春季到来的节日。

3. 表达文化传统:春节与农历历法的联系还体现在中国人民过年的一系列传统习俗上。

比如对春节的挂红灯笼,贴春联,放鞭炮等,都是为了迎接新的一年的到来,祝福农历历法所代表的时间循环的顺利进行。

四、中国春节独特的庆祝方式春节是中国人民最重要的节日,庆祝方式多种多样且独具特色。

中国人民在春节期间会进行一系列的文化庆祝活动,包括大扫除、制作年夜饭、贴门神、舞龙舞狮、拜年、放鞭炮等。

这些庆祝方式体现了对农历历法的尊重和对时间循环的祈福。

五、春节的意义与价值春节是中国人民传统文化中的重要组成部分,具有深厚的文化底蕴和丰富的内涵。

春节的庆祝活动不仅能够增进家庭成员之间的情感交流,也有助于促进人们之间的社交互动。

此外,春节还承载着祈求美好未来、预祝丰收和祭祀祖先的文化意义。

节气习俗的古代历法与天文学知识:传统活动中的古代历法和天文学知识的传承与推广在古代,人们对节气习俗有着深入的研究,其中融入了古代历法和天文学的知识。

这些知识不仅是人们进行农事活动和庆祝节日的重要依据,也是中国古代智慧的结晶,传承至今,推广发展。

在古代,人们对时间的计算依赖古代历法,其中包括夏历和阴阳合历。

夏历是中国古代最早的历法之一,基于农业生产和天象变化,以月球的运行周期作为计量单位。

夏历以十二个月为一年,每个月以朔日开始,满月为中旬,以及月食、日食等为重要时间节点。

阴阳合历则基于夏历的基础上,加入了太阳运动的观察和计算,通过太阳辐射量的变化来预测气候的变化,帮助人们合理安排农事活动。

古代历法与天文学知识在传统活动中的运用尤为显著。

比如,在春节这一重要的传统节日中,人们会根据太阳的位置和阴历的计算来确定具体的日期。

春节一般是在夏历的正月初一,当夜晚月亮最亮的时候,表示阴阳气息相当,带来好兆头。

在这一天夜晚,人们会点起烟花爆竹,打破闹鬼的迷信,迎接新年的到来。

另外,腊八节也是一个重要的传统节日,按照太阳历在每年的腊月初八,这一天人们会吃腊八粥和挂蒜薹,寓意辟邪,祈求平安和健康。

而在二十四节气中,古代历法和天文学的知识也得到了广泛的应用。

冬至作为农历中的一个重要节气,表示了冬天的正式开始。

根据夏历的计算,冬至一般在阳历12月21日至23日之间,是一年中白天最短、夜晚最长的一天。

古人认为冬至是阴阳交汇之时,万物开始隐藏生长的喜悦。

传统习俗中,人们常常会吃饺子等象征性的食物,以期带给家人团结和幸福。

另一个重要的节气是夏至,表示一年中白天最长、夜晚最短的一天。

夏至一般在阳历6月21日至22日之间,同时也是阳气最盛的时候。

夏至节气是典型的太阳节气,与农田的耕作密切相关,预示着丰收的开始。

人们会在这一天举行各种庆祝活动,如游泳、登山等,以迎接夏季的到来。

在中国的传统节气习俗中,古代历法和天文学知识贯穿始终。

中华万年历版本大全

中华万年历,是中国传统的一种历法,历经千年不衰。

它记录了中国人民的传统节日、农历、节气等重要信息,是中国传统文化的重要组成部分。

在不同的历史时期,中华万年历也有着不同的版本,每个版本都承载着特定的历史文化内涵,具有独特的价值。

首先,我们来看一下《太初历》。

《太初历》是中国古代的一种历法,最早见于《尚书·禹贡》。

它以十天为一周,每天分为十二时辰。

《太初历》在古代有着广泛的应用,成为了中国古代的主要历法之一。

其次,我们介绍一下《大明历》。

《大明历》是明朝时期的一种历法,由郑栅编纂。

《大明历》在中国历史上有着重要的地位,它不仅在当时得到广泛应用,而且对后世的历法研究产生了深远的影响。

再者,我们来看看《康熙历》。

《康熙历》是清朝康熙年间颁布的一种历法,由徐祯编纂。

《康熙历》在中国历史上也有着重要的地位,它在当时得到了广泛的应用,并且对后世的历法研究产生了一定的影响。

最后,我们介绍一下《中华民国历法》。

《中华民国历法》是中华民国时期颁布的一种历法,它是中国历史上的一个重要时期,在这个时期,中国历法也发生了一些变化。

《中华民国历法》在当时得到了广泛的应用,成为了中国历史上的一个重要的历法版本。

总的来说,中华万年历版本众多,每个版本都有着其独特的历史文化内涵,具有重要的历史价值。

通过对这些版本的了解,不仅可以更好地了解中国传统文化,而且可以更好地了解中国历法的发展历程,从而更好地传承和发扬中国传统文化。

希望我们能够更加重视和研究中华万年历,让这一宝贵的历史文化遗产得到更好的传承和发展。

中国日程历法及其演变中国是一个历史悠久的国家,有着自己独特的日程历法体系。

在中国,日历并非只是记录时间的工具,更是对自然环境和社会文化的反映。

本文将从历史、文化和科学角度来介绍中国日程历法及其演变。

1. 历史背景中国的日历起源可以追溯到4000多年前的夏朝。

在古代,日历的制定和应用是由皇帝和官员管理的,在历史上有多种不同的历法体系。

其中最常见的是夏历、商周历、秦历、汉历、唐代月令和明清历等,这些历法主要是在基于阴阳五行等哲学原理的基础上,结合农业生产和社会文化因素来制定的。

2. 中国传统日历系统的基本构成中国传统日历系统主要包括天干、地支、干支历、十二时辰、二十四节气等。

其中天干、地支是汉字表示的十干十二支,干支历是由天干与地支组合而成,推算出每一天的干支。

而十二时辰则是根据地球自转、公转及日地相对位置而划分的时间区间,形成了早上五点到晚上七点的时刻表。

二十四节气则是中国民间的重要文化传统,每个节气都与自然环境有着密切联系,反映了中国古代人民对自然环境的观察和认识。

3. 历法改革与现代化中国的历法改革始于1912年,当时实行了公历,即国际通用的格里高利历。

这一制度取代了传统的阴历,并被广泛应用于国家的政治、经济、教育和文化事务中。

但是由于中国文化和传统的影响,仍有许多人使用农历来记录日程。

当前,中国政府已经在现代化方面花费了极大的努力,对于日程安排推行公历。

对于重要的节日和文化活动,中国政府仍然会适时采取相应的措施,以满足人民的文化需求。

4. 日历文化的影响和启示中国的日历文化不仅是历史的记录,也反映了人们生活与自然环境之间的密切关系。

在现代化的社会中,日历仍然是重要的文化符号,人们通过日历中的各种节日、节气和纪念日来感受和传承中华民族的优秀文化。

同时,日历也给人们带来了启示,它告诉我们时间宝贵,我们应该珍惜时间,充实自己的生活。

结语:中国日历历经漫长岁月,有着独特而深刻的文化内涵,对于人类文明的发展和社会进步提供了宝贵的历史资源和精神财富。

历法节日知识点总结节日是人们在特定时刻庆祝的重要日子,它们反映了不同文化背景和宗教信仰的特点,也是人们传承和弘扬传统的重要方式。

在历法中,节日则有着特定的计算方式和规定,下面将对历法节日的知识点进行总结。

一、历法节日的分类1.阳历节日阳历节日是根据阳历来确定的节日,通常是计算方式较为简单,能够准确地确定节日的日期。

如新年、复活节等。

2.阴历节日阴历节日是根据农历来确定的节日,因为农历的计算方式复杂,所以阴历节日的日期是变动的。

如春节、中秋节等。

3.国际节日国际节日是通过国际组织或国家机构确定的节日,是在全球范围内庆祝的节日,比如劳动节、国际儿童节等。

4.宗教节日宗教节日是基于宗教信仰和传统而确定的节日,不同的宗教有着不同的节日。

如基督教的圣诞节、伊斯兰教的开斋节等。

二、历法节日的计算方法1.阳历节日的计算方法阳历节日是根据格里历或儒略历来确定的,它们是通过太阳的位置来确定日期的。

通常来说,阳历节日的计算方法比较简单,可以通过历法来确定。

2.阴历节日的计算方法阴历节日是根据农历来确定的,农历的计算方法比较复杂,它是通过月亮的运行轨迹来计算的。

通常情况下,阴历节日的日期是不固定的,需要借助历法来计算。

3.节气节日的计算方法节气节日是根据二十四节气来确定的,它们是中国古代的一种时间划分方式,与农历相结合,决定了中国的一些传统节日。

通常来说,节气节日的计算方法比较严格,需要根据太阳和地球的运行情况来确定。

三、主要历法节日知识点1.春节春节是中国人民最重要的传统节日之一,它是根据农历来确定的,通常是在农历正月初一。

春节是中国传统文化中最为重要的节日之一,家家户户都会进行各种庆祝活动,包括赏花、放烟花、贴春联、包饺子等。

2.端午节端午节是中国的传统节日之一,它是根据农历来确定的,通常是在农历五月初五。

端午节的主要风俗是吃粽子、赛龙舟、挂艾草等,还有龙舟比赛等传统活动。

3.中秋节中秋节是中国的传统节日之一,它是根据农历来确定的,通常是在农历八月十五。

中国传统历法——农历

历法是用年、月、日等时间单位计算时间的方法。

主要分为阳历、阴历和阴阳历三种。

阳历亦即太阳历,其历年为一个回归年,现时国际通用的公历(格里历)即为太阳历的一种,亦简称为阳历;阴历亦称月亮历,或称太阴历,其历月是一个朔望月,历年为12个朔望月,其大月30天,小月29天,藏历、伊斯兰历即为阴历的一种;我们目前在广大农村仍在使用的农历是一种阴阳历。

为什么这样说呢?因为阴阳历历月为朔望月,因为12个朔望月与回归年相差太大,所以阴阳历中设置闰月,再加上这种历法包含了节气要素,特别适合指导农事。

1.公历

是以地球绕太阳公转的周期为计算的基础的,要求历法年同回归年(地球绕太阳公转一周)基本符合。

它的要点是定一阳历年为365日,机械地分为12个月,每月30日或31日(近代的公历还有29或28日为一个月者,例如每年二月),这种“月”同月亮运转周期毫不相干。

但是回归年的长度并不是365整日,而是365.242199日,即365日5时48分46秒余。

阳历年365日,比回归年少了0.242199日。

为了补足这个差数,所以历法规定每4 年中有一年再另加1日,为366日,叫闰年,实际是闰一日。

这种历法的优点是地球上的季节固定,冬夏分明,便于人们安排生活,进行生产。

因此这种历法在全世界普遍使用。

也就是说我们今天使用的公历以太阳回归年为基础的阳历。

2.阴历

是以月亮绕地球公转的周期为计算的基础的,要求历法月同朔望月(月亮绕地球公转一周)基本符合。

朔望月的长度是29日12小时44分2.8秒,即29.530587日,两个朔望月大约相当于地球自转59周,所以阴历规定每个月中一个大月30日,一个小月29日,12个月为一年,共354日。

由于两个朔望月比一大一小两个阴历月约长0.061日(大约88分钟),一年要多出8个多小时,三年要多出26个多小时,即一日多一点。

为了补足这个差距,所以规定每三年中有一年安排7个大月,5个小月。

这样,阴历每三年19个大月17个小月,共1063日,同36个朔望月的1063.1008日,只相差约2小时25分9.1秒了。

阴历年同地球绕太阳公转毫无关系。

由于它的一年只有354日或355日,比回归年短11日或10日多,所以阴历的新年,有时是冰天雪地的寒冬,有时是烈日炎炎的盛夏。

伊斯兰教历(也就是我国的回历)就是这种阴历。

3.农历

农历是中国长期采用的一种传统历法,这种历法以太阳历安排了二十四节气以指导农业生产活动,故称农历。

农历是中国目前与公历并行使用的一种历法,虽然人们习称“阴历”,但其实是阴阳历的一种,并非只按月相周期制定历法的阴历。

农业上使用的历书,有指导农业生产的意义。

但事实上农历月日与季节变化相差明显,指导农时的效果并不好,我国古代真正指导农时的是“二十四气”,它实际是一种特殊的“阳历”。

农历的历月长度是以朔望月为准的,大月30天,小月29天,大月和小月相互弥补,使历月的平均长度接近朔望月。

农历固定地把朔的时刻所在日子作为月的第一天--初一日。

所谓“朔”,从天文学上讲,它有一个确定的时刻,也就是月亮黄经和太阳黄经相同的那一瞬间。

(太阳和月亮黄经的计算十分繁琐和复杂,这里就不予介绍了)

至于定农历日历中月份名称的根据,则是由“中气”来决定的。

即以含“雨水”的月份为一月;以含“春分”的月份为二月;以含“谷雨”的月份为三月;以含“小满”的月份为四月;以含“夏至”的月份为五月;以含“大暑”的月份为六月;以含“处暑”的月份为七月;以含“秋分”的月份为八月;以含“霜降”的月份为九月;以含“小雪”的月份为十月;以含“冬至”的月份为十一月;以含“大寒”的月份为十二月。

(没有包含中气的月份作为上月的闰月)

农历的历年长度是以回归年为准的,但一个回归年比12个朔望月的日数多,而比13个朔望月短,古代天文学家在编制农历时,为使一个月中任何一天都含有月相的意义,即初一是无月的夜晚,十五左右都是圆月,就以朔望月为主,同时兼顾季节时令,采用十九年七闰的方法:在农历十九年中,有十二个平年,每一平年十二个月;有七个闰年,每一闰年十三个月。

为什么采取“十九年七闰”的方法呢?一个朔望月平均是29.5306日,一个回归年有12.368个朔望月,0.368小数部分的渐进分数是1/2 、1/3 、3/8 、4/11 、7/19 、46/125,即每二年加一个闰月,或每三年加一个闰月,或每八年加三个闰月……经过推算,十九年加七个闰月比较合适。

因为十九个回归年=6939.6018日,而十九个农历年(加七个闰月后)共有235个朔望月,等于6939.6910日,这样二者就差不多了。

另外,“十九年七闰”只是一个近似说法。

事实上,春秋时代天文学家曾经首创十九年七闰的方法;祖冲之大明历采用20组19年7闰插入1组11年4闰,计391年144闰,使农历的平均历年更接近回归年;此外还有334年123闰、1021年376闰的提法,和回归年的差额更小。

但自清代以来,我国即完全采用天象确定历年、历月,从而使农历的平均历年与回归年完全一致。

七个闰月安置到十九年当中,其安置方法是很有讲究的。

农历闰月的设置,自古以来完全是人为的规定,历代对闰月的设置也不尽相同。

秦代以前,曾把闰月放在一年的末尾,叫做“十三月”。

汉初把闰月放在九月之后,叫做“后九月”。

到了汉武帝太初元年,又把闰月

分插在一年中的各月。

以后又规定“不包含中气的月份作为前一个月的闰月”,直到现在仍沿用这个规定。

为什么有的月份会没有中气呢?节气与节气或中气与中气相隔时间平均是30.4368日(即一回归年365.2422日平分12等分),而一个朔望月平均是29.5306日,所以节气或中气在农历的月份中的日期逐月推迟,到一定时候,中气不在月中,而移到月末,下一个中气移到另一个月的月初,这样中间这个月就没有中气,而只剩一个节气了。

上面讲过,古人在编制农历时,以十二个中气作为十二个月的标志,即雨水是正月的标志,春分是二月的标志,谷雨是三月的标志……把没有中气的月份作为闰月就使得历月名称与中气一一对应起来,从而保持了原有中气的标志。

从十九年七闰来说,在十九个回归年中有228个节气和228个中气,而农历十九年有235个朔望月,显然有七个月没有节气和七个月没有中气,这样把没有中气的月份定为闰月,也就很自然了。

农历月的大小很不规则,有时连续两个、三个、四个大月或连续两个三个小月,历年的长短也不一样,而且差距很大。

节气和中气,在农历里的分布日期很不稳定,而且日期变动的范围很大。

这样看来,农历似乎显得十分复杂。

其实。

农历还是有一定循环规律的:由于十九个回归年的日数与十九个农历年的日数差不多相等,就使农历每隔十九年差不多是相同的。

每隔十九年,农历相同月份的每月初一日的阳历日一般相同或者相差一、二天。

每隔十九年,节气和中气日期大体上是重复的,个别的相差一、两天。

相隔十九年闰月的月份重复或者相差一个月。