教材普氏理论

- 格式:doc

- 大小:35.50 KB

- 文档页数:5

第一章教育和教育学第一节教育的本质一.教育的产生五种学说:1.神话起源说、2.生物起源论(代表人物是法国的社会学家利托尔诺与美国教育学家沛西能。

从根本上否认了人与动物的本质区别,否定了教育的社会性、目的性和意识性)、3.心理起源论(代表人物是美国孟禄。

提出起源的认识教育就是儿童对成人的本能的、无意识模仿,模仿是教育的起源。

,否定了教育活动的目的性和意识性。

4.劳动起源说、5.交往起源说(代表人物是我国学者叶澜等人)。

二.教育的发展三个阶段:(一)原始教育阶段(特点:教育没有从人类的诸多活动中分离出来专门的活动;教育内容和手段的简单粗糙、原始;人们受教育机会均等。

)(二)古代教育阶段1.奴隶社会的教育。

文字的出现,产生了学校教育,学校教育的内容主要是“六艺”(礼、乐、射、御、书、数)特点:教育具有鲜明的阶级性;教育与生产劳动相脱离;学校教育的内容趋于分化和知识化;学校教育制度尚未健全。

)2.封建社会的教育。

无论官学和私学都以“四书”“五经”和反映封建理论的“三纲五常”。

特点:教育具有鲜明的阶级性和等级性;教育与生产劳动相分离;教育方法呆板,奉行强迫与棍棒教育;官学私学并存等。

(三)现代教育。

现代教育包括资本主义教育和社会主义教育特点:教育的普及性,义务教育形态出现和普及义务教育的年限逐步延长;教育与生产劳动相结合;教育形式多样化;教育内容更加丰富、深入、系统,教育手段现代化、网络化;教育国际化。

三.教育的内涵(一)词源学的解释从词源上分析,中国教育有“外铄”倾向,强调对人的施教是一种积极的陶冶和塑造,旨在从外部向人的内心输入个体没有而该有的各种品质。

西方的教育则提倡“内发”,强调教育是一种随其自然的活动,旨在把自然人固有的或潜在的素质内而外引发出来,成为现实的发展状态。

(二)教育的定义:从广义上说,凡是增进人的知识和技能,影响人的思想品德的活动都是教育。

狭义的教育,主要指学校教育,是教育者根据一定社会(或阶级)的要求,有目的、有计划、有组织地对受教育者的身心施加影响,把他们培养成为一定社会(或阶级)所需要的人的活动。

教材对比的理论基础1. 理论背景教材对比作为一种常用的教学方法,在教育领域中得到了广泛的应用。

教材对比的理论基础可以追溯到教育心理学和教育学的相关理论,尤其是在认知学派和构造主义理论的支持下。

1.1 认知学派理论认知学派认为学习是一个主动的、个体内部的过程,学生通过主动主动地构建自己的知识体系。

▶主要理论: - 龙岗认知理论:认为学习者通过与教材和新知识进行对比,将新知识与已有的知识相结合,进而促进自己的学习。

- 意义理论:强调学习者对知识的理解和意义的主动追求,认为学习者需要主动与教材进行对比,构建自己的个体认知结构。

1.2 构造主义理论构造主义理论认为学习是一个社会性活动,学生通过与教师和同伴的合作交流来获得新的知识和理解。

▶主要理论: - 社会建构主义理论:倡导教师和学生之间的互动,强调学生通过与教材和他人的对比来共同构建知识。

- 观摩学习理论:强调学生通过观察、模仿和对比他人的行为、思维和语言,从而获得新的知识和技能。

2. 教材对比的意义教材对比作为一种教学方法,具有以下几个方面的意义:2.1 激发学生的学习兴趣通过对比不同教材、不同版本的教材,学生可以更加全面地了解和掌握所学内容。

这种对比可以激发学生对学习的兴趣,提高学习的积极性。

2.2 增进理解和认知教材对比可以让学生通过比较和对照来理解和认知知识,从而加深对所学内容的理解。

通过对比,学生可以发现知识之间的联系和差异,加深对知识的记忆和理解。

2.3 培养批判性思维教材对比可以培养学生的批判性思维能力。

学生需要通过对比不同教材的优缺点、逻辑和论证,分析和评价其中的差异和优劣。

这种批判性思维能力对学生的终身发展都是非常重要的。

3. 教材对比的实施策略3.1 教师引导教师在教学中可以起到引导学生进行教材对比的作用。

教师可以设计特定的任务或问题,要求学生对比不同教材,并将比较结果进行讨论和总结。

教师还可以提供一定的背景知识和指导,帮助学生进行对比分析。

第五章一般教学理论概述一、教学与教学理论1、教学的基本涵义(1)教学及学习。

这一观点主要受《学记》中“教学相长”思想的影响。

(2)教学即教授。

这一观点主要是受赫尔巴特学派思想的影响,赫尔巴特抨击卢梭的观点,强调教师的权威,强调传授系统科学文化知识。

(3)教学即教学生学,这一观点主要是受杜威“在做中学”思想的影响。

(4)教学即教师的教与学生的学。

这一观点主要是受凯洛夫学派思想的影响,从哲学认识论的高度分析认为,教学是一个特殊的认识过程,它有教师的教与学生的学两方面组成。

2、教学发生的必要条件:其一是引起学生的学习意向;其二是用易于学生觉知的方式暗示或明释学习的内容。

3、教学理论的探索教学理论是一种处方性和规范性的理论,所关心的是怎样最好地教会学生想学的东西。

《学记》是世界教育史上最早论述教学的专著,教学作为一门科学的系统地理论,其基础是捷克教育学夸美纽斯《大教学论》奠定的,真正使教学成为一门独立的学科,那是德国教育家赫尔巴特的功劳,他的《普通教育学》确立了以实践哲学和心理学为理论基础的教学理论。

4、教学和课程的关系:第一、课程与教学虽然有关联,但又是各不相同的两个研究领域,课程强调每一个学生及其学习的范围,教学强调教师的行为;第二,课程与教学存在着相互依存的交叉关系,而且这种交叉不仅仅是平面的、单向的。

第三,课程与教学虽是可以进行分开研究与分析的领域,但是不可能在相互独立下各自运作,第四、课程作为一门独立的研究领域,晚于教学作为一门独立的研究领域。

一般认为,美国的博比特的《课程》标志着课程作为专门研究领域的诞生,泰勒的《课程与教学的原理》被认为是现代课程理论的基石。

第五、教学理论主要研究教学的目的和任务,教学过程,教学内容,教学的组织形式等,课程理论研究的是课程的设计、编制和课程改革。

5、教学理论主要是一种规范性、实践性的理论,它主要关心两大问题:一是教师的教如何影响学生学的;二是怎样教才是有效的。

《普通教育学》(Allgemeine Padagogik ausdem Zwe —ckder Erzi ehung ,1806) 。

《普通教育学》一书的全称为《从教育目的引出的普通教育学》。

全书共分三编,三编之前加有一个“绪论”。

第一编的标题是“教育的一般目的”,共分两章,第一章为“儿童的管理”,第二章为“真正的教育”。

本编主要论述了管理和教育的一般目的问题。

第二编的标题是“兴趣的多方面性”,共分六章,各章依次为:“多方面性的概念”、“兴趣的概念”、“多方面兴趣的对象”、“教学”、“教学的过程”、“教学的效果”。

本编主要论述了兴趣的多方面性问题,并以此为基本原理来解释学校的教学计划和学科设置,阐述了教学的过程,环节等一系列教学论问题。

第三编的标题是“性格的道德力量”,共分六章,各章依次为;“究竟什么叫做性格”、“论道德的概念”、“道德性格的表现形式”、“性格形成的自然过程”、“训育”、“训育特殊性的考察”。

本编主要论述了训育和道德性格的形成问题。

下面拟就《普通教育学》中的教育思想作一简要述评。

(一)五道念与教育目的论五道念构成了赫尔巴特教育目的论的理论基础。

五道念即自由、完善、仁慈、正义和公平等五种道德观念。

1.“自由”的观念。

亦译作“内心自由”的观念。

“自由”的观念要求个人的意志和行为能摆脱一切外在影响的束缚而只受制于人的内在判断,归之于人的内在自律,归之于人的理性自觉,从而使人的意志、理性与外在行为完全协调起来。

意志、理性之外显即为人之行为,人之行为之内化即为人之意志、理性。

赫尔巴特认为,如果道德实践只是借助于道德他律,借助于一味附和外来的主张来实施,那么,这种实施便是懦弱和苍白无力的。

只有“自由”的观念才可使人的意志和行为之间避免产生任何矛盾和斗争。

它使人具备明确的目标,不致产生动摇、犹豫、颓伤和彷徨。

但是,“自由”的观念本身只解决了人的价值判断问题,因而只能使人决定行为的目标和方向,还不能成为有道德的人。

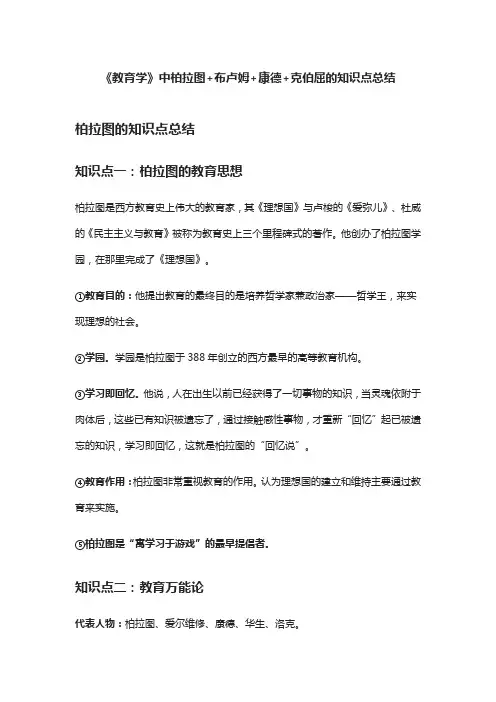

《教育学》中柏拉图+布卢姆+康德+克伯屈的知识点总结柏拉图的知识点总结知识点一:柏拉图的教育思想柏拉图是西方教育史上伟大的教育家,其《理想国》与卢梭的《爱弥儿》、杜威的《民主主义与教育》被称为教育史上三个里程碑式的著作。

他创办了柏拉图学园,在那里完成了《理想国》。

①教育目的:他提出教育的最终目的是培养哲学家兼政治家——哲学王,来实现理想的社会。

②学园。

学园是柏拉图于388年创立的西方最早的高等教育机构。

③学习即回忆。

他说,人在出生以前已经获得了一切事物的知识,当灵魂依附于肉体后,这些已有知识被遗忘了,通过接触感性事物,才重新“回忆”起已被遗忘的知识,学习即回忆,这就是柏拉图的“回忆说”。

④教育作用:柏拉图非常重视教育的作用。

认为理想国的建立和维持主要通过教育来实施。

⑤柏拉图是“寓学习于游戏”的最早提倡者。

知识点二:教育万能论代表人物:柏拉图、爱尔维修、康德、华生、洛克。

主要观点:否定遗传因素的作用,认为人是教育和环境的产物,人的性格取决于社会环境与政治制度。

爱尔维修曾言:“人受了什么样的教育,就成为什么样的人。

”“教育是万能的,甚至还能创造天才。

”知识点三:人的身心发展的动力来源——内发论孟子是我国古代内发论的代表。

孟子认为人的本性是善的,“万物皆备于我”,人只要善于修身养性,向内寻求,就能得到发展。

另外,我国历史上曾出现过的“生而知之”的天才论,或“性也者,与生俱生也”,或“唯上智与下愚不移”等先天决定论,都属于遗传决定论的范畴。

柏拉图的“三等论”、基督教的“原罪说”也是典型的内发论。

知识点四:教育目的的价值取向——社会本位论代表人物:荀子、柏拉图、赫尔巴特、涂尔干、纳托普、凯兴斯泰纳、孔德、巴格莱等社会本位论把满足社会需要视为教育的根本价值。

他们主张:①教育目的不应从人的本位出发,而应从社会需要出发,根据社会需要来确定;②个人只是教育加工的原料,他的发展必须服从社会需要;③教育目的在于把受教育者培养成符合社会准则的公民,使受教育者社会化,保证社会生活的稳定与延续;④社会价值高于个人价值,个人的存在与发展依赖并从属于社会,评价教育的价值只能以其对社会的效益来衡量。

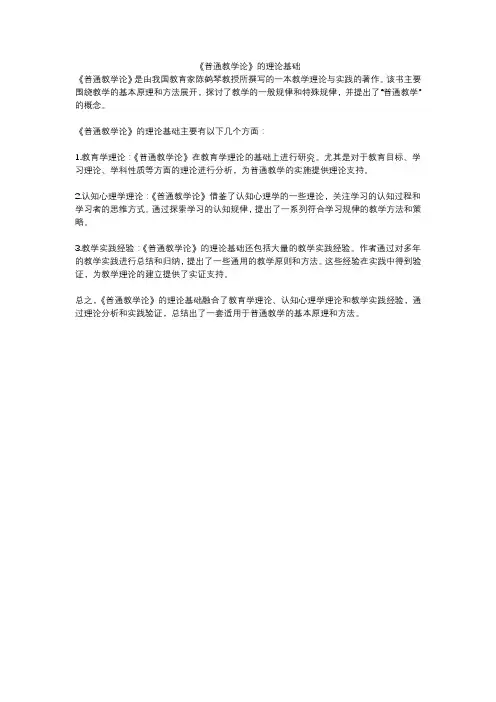

《普通教学论》的理论基础

《普通教学论》是由我国教育家陈鹤琴教授所撰写的一本教学理论与实践的著作。

该书主要围绕教学的基本原理和方法展开,探讨了教学的一般规律和特殊规律,并提出了“普通教学”的概念。

《普通教学论》的理论基础主要有以下几个方面:

1.教育学理论:《普通教学论》在教育学理论的基础上进行研究。

尤其是对于教育目标、学习理论、学科性质等方面的理论进行分析,为普通教学的实施提供理论支持。

2.认知心理学理论:《普通教学论》借鉴了认知心理学的一些理论,关注学习的认知过程和学习者的思维方式。

通过探索学习的认知规律,提出了一系列符合学习规律的教学方法和策略。

3.教学实践经验:《普通教学论》的理论基础还包括大量的教学实践经验。

作者通过对多年的教学实践进行总结和归纳,提出了一些通用的教学原则和方法。

这些经验在实践中得到验证,为教学理论的建立提供了实证支持。

总之,《普通教学论》的理论基础融合了教育学理论、认知心理学理论和教学实践经验,通过理论分析和实践验证,总结出了一套适用于普通教学的基本原理和方法。

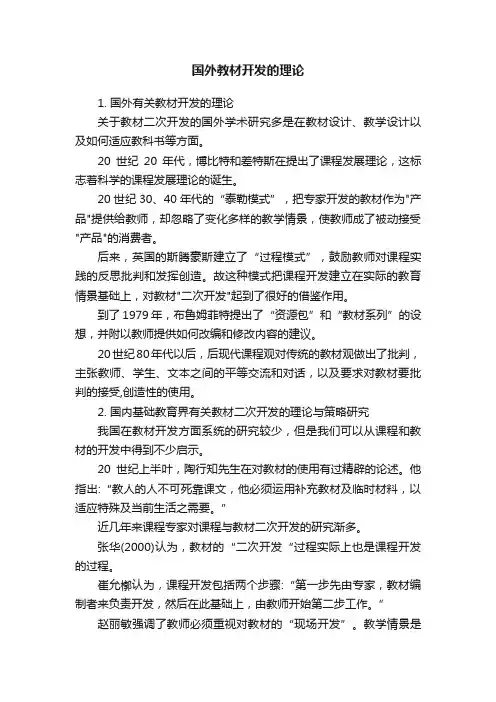

国外教材开发的理论1. 国外有关教材开发的理论关于教材二次开发的国外学术研究多是在教材设计、教学设计以及如何适应教科书等方面。

20世纪20年代,博比特和差特斯在提出了课程发展理论,这标志着科学的课程发展理论的诞生。

20世纪30、40年代的“泰勒模式”,把专家开发的教材作为"产品"提供给教师,却忽略了变化多样的教学情景,使教师成了被动接受"产品"的消费者。

后来,英国的斯腾豪斯建立了“过程模式”,鼓励教师对课程实践的反思批判和发挥创造。

故这种模式把课程开发建立在实际的教育情景基础上,对教材"二次开发"起到了很好的借鉴作用。

到了1979年,布鲁姆菲特提出了“资源包”和“教材系列”的设想,并附以教师提供如何改编和修改内容的建议。

20世纪80年代以后,后现代课程观对传统的教材观做出了批判,主张教师、学生、文本之间的平等交流和对话,以及要求对教材要批判的接受,创造性的使用。

2. 国内基础教育界有关教材二次开发的理论与策略研究我国在教材开发方面系统的研究较少,但是我们可以从课程和教材的开发中得到不少启示。

20世纪上半叶,陶行知先生在对教材的使用有过精辟的论述。

他指出:“教人的人不可死靠课文,他必须运用补充教材及临时材料,以适应特殊及当前生活之需要。

”近几年来课程专家对课程与教材二次开发的研究渐多。

张华(2000)认为,教材的“二次开发“过程实际上也是课程开发的过程。

崔允槨认为,课程开发包括两个步骤:“第一步先由专家,教材编制者来负责开发,然后在此基础上,由教师开始第二步工作。

”赵丽敏强调了教师必须重视对教材的“现场开发”。

教学情景是具体的,变化的,教师需要根据“现场”的情境对教学内容和教学方法做进一步的调整和改变,这是教材二次开发的体现。

曹瑞珍(2005)指出教师应根据教学大纲的要求,对教材、学生的不同需求和不同的能力水平进行深入分析了解,并根据自己的学科知识、教育理论、教学条件补充和完整教材的内容,创造性地完成教学大纲提出的教学目标与任务。

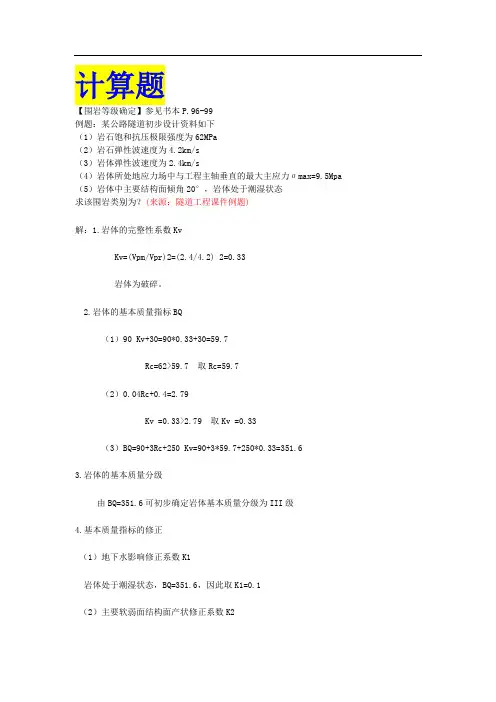

计算题【围岩等级确定】参见书本P.96-99例题:某公路隧道初步设计资料如下(1)岩石饱和抗压极限强度为62MPa(2)岩石弹性波速度为4.2km/s(3)岩体弹性波速度为2.4km/s(4)岩体所处地应力场中与工程主轴垂直的最大主应力σmax=9.5Mpa (5)岩体中主要结构面倾角20°,岩体处于潮湿状态求该围岩类别为?(来源:隧道工程课件例题)解:1.岩体的完整性系数KvKv=(Vpm/Vpr)2=(2.4/4.2) 2=0.33岩体为破碎。

2.岩体的基本质量指标BQ(1)90 Kv+30=90*0.33+30=59.7Rc=62>59.7 取Rc=59.7(2)0.04Rc+0.4=2.79Kv =0.33>2.79 取Kv =0.33(3)BQ=90+3Rc+250 Kv=90+3*59.7+250*0.33=351.63.岩体的基本质量分级由BQ=351.6可初步确定岩体基本质量分级为III级4.基本质量指标的修正(1)地下水影响修正系数K1岩体处于潮湿状态,BQ=351.6,因此取K1=0.1(2)主要软弱面结构面产状修正系数K2因为主要软弱结构面倾角为20,故取K2=0.3 (3)初始应力状态影响修正系数K3 Rc/σmax=62/9.5=6.53 岩体应力情况为高应力区由BQ=351.6查得高应力初始状态修正系数K3=0.5 (4)基本质量指标的修正值[BQ][BQ]=BQ-100(K1+K2+K3)=351.6-100(0.1+0.3+0.5)=261.6 5.岩体的最终定级因为修正后的基本质量指标[BQ]=261.6,所以该岩体的级别确定为IV 级。

【围岩压力计算】参见书本P.103-109某隧道内空净宽6.4m ,净高8m ,Ⅳ级围岩。

已知:围岩容重γ=20KN/m 3,围岩似摩擦角φ=530,摩擦角θ=300,试求埋深为3m 、7m 、15m 处的围岩压力。

教材和课程理论的演变与发展随着时代的进步和教育的发展,教材和课程理论也不断地演变和发展。

教材是教学的基础,是教师向学生传递知识的主要工具,而课程理论则是在教学中明确课程目标、确定教学内容和策略、评估学生学习成果的重要理论基础。

本文将着重探讨教材和课程理论的演变与发展。

一、教材的演变与发展教材的演变与发展经历了多个阶段。

在传统的教育中,教材往往是由教师根据自己的经验和教学目标编写的,由于教师素质的限制,教材的质量无法得到保证。

随着科学技术的不断发展和教育的普及,人们对教材质量也提出了更高的要求。

20世纪初,美国教育家杜威提出了教育的“活动中心主义”,提出了以学生为中心的教学理念。

这种教学理念的提出,对教材的编写产生了影响。

教材不再是简单地传达知识,而是要注重启发学生的思考和提高学生的创造性和创新能力。

20世纪40年代,美国教育家布鲁姆提出了“教学目标-教学内容-评价”三位一体的课程设计理论。

这一理论的提出,促进了教材编写的规范化和科学化。

21世纪初期,互联网技术的广泛应用,为教材的编写和传播带来了新的机遇和挑战。

电子教材、数字化教材、网络教材等形式的教材出现,为学生提供了更加多样化、高效便捷的学习方式。

同时,在这些新型教材的编写和使用中,也对教材质量和教学模式的进行了更大程度的规范和要求。

二、课程理论的演变与发展课程理论也经历了多个阶段的演变和发展。

最早的课程理论是由英国教育家泰勒在19世纪末提出的。

他主张将课程分为基本教育和高等教育两个部分,并且强调知识的普及和应用。

20世纪初,美国教育家提出了“工具理论”,强调考虑学生的潜在能力和特长,开展个别化教学。

此后,美国教育家布鲁姆和提出了“认知领域学习目标”的理论,成为课程设计理论的重要组成部分。

这一理论强调将课程设计为具体的目标和学生的认知结构。

21世纪初,PISA评估越来越受到全世界教育工作者的关注,因此“能力导向”的课程理论成为了关注的焦点。

这种理论通常将课程设计为某种能力的发展而非仅仅是知识的传授。

一、图式理论与翻译“图式(schemata)”有多种定义,但都离不开图式的基本属性:知识性和结构性。

如:图式是人们头脑中的“先存知识(existingknowledge)”或称“背景知识”;图式是已知信息储存于人脑中的“知识结构(knowledgestructure)等等。

图式理论是关于人们运用“图式”来理解语言、解读语篇的学说。

[1]翻译的本质是由思到言的过程,思即理解,是对源语文本的正确解码;言即表达,是在理解源语文本的基础上创造译语文本。

图式理论揭示言语理解的本质,它对认识翻译有积极的指导作用,从而促使我们对翻译课堂教学自觉进行改革,提高课堂效率。

(一)图式理论在翻译理解阶段的指导作用读译者(指以翻译为目的阅读源语文本者)的理解过程是一个复杂的心理过程,图式理论揭示读译者理解过程的本质特征以及影响理解效果的各种因素。

图式理论认为,文本理解过程包含“文章驱动”过程(text-drivenprocessing),即由词到句到意义的逐步解码过程,和“知识驱动”过程(knowledge-drivenprocessing),即读译者以已有知识为基础对文本的意义进行预测以及对预测进行修改、确认或否认直至完成对全文的理解的过程,这两种过程又是动态的交互过程。

根据图式理论,可将读译者的已有知识或背景知识分为形式图式(forma1schemata),包括词汇、句法、语义、体裁和修辞结构等知识,和内容图式(contentschemata),包括主题知识、世界知识(knowledgeoftheworld)及文化知识。

图式理论同时认为,无论哪种图式的变化都会影响读译者的理解结果,某一种图式的不足又可以通过其它图式的优势来弥补。

[1](二)图式理论在翻译表达阶段的指导作用近代译学开创人严复提出了信、达、雅的翻译原则,并强调信与达或者说理解与表达互为条件,缺一不可。

翻译界的共识是:翻译的根本是把源语文本内容尽可能充分而有效地传达给译文读者。

课例研究笔者曾遇到这样一道习题,引发了对明代思想家王阳明身份定位的相关思考。

原题如下:普罗泰格拉认为:“人是万物的尺度”。

强调人的感知是判断万物的标准,与其有相似哲学观点的我国古代哲学家是()A.荀子B.朱熹C.王阳明D.王夫之毫无疑问,本题的答案为C,因为王阳明作为心学的集大成者,曾经提出了“心外无物、心外无理”的著名论断。

这种把“心”等同于“理”的态度与普罗泰格拉的“人是万物的尺度”有异曲同工之处。

但是,疑问也就因此产生了:依据现行教材观念,千年之前的普罗泰格拉因为“人是万物的尺度”成为了西方人文主义的先驱,那为什么千年之后的王阳明因为“心外无物、心外无理”就成了固守守旧传统、维护封建伦常的恶人?带着这样的疑问与困惑,我又发现了张帆先生另一段关于王阳明的论述:“王守仁继承了陆九渊‘发明本心’的思想,主张从‘本心’八手去认识圣贤之心,以自己的内心为最高权威,反对用先验观念强制管辖心灵,体现出一定的平等和叛逆萌芽”。

张先生的文字进一步激起起了我的好奇:王阳明,你究竟是封建的卫道士还是人文主义的拓荒者?我迫切希望能够一探究竟。

在正式考察之前,我不得不首先梳理普罗泰格拉及其所在的智者学派的相关信息,毕竟他是我们考察王阳明身份的重要参照。

对于普氏及智者学派,现行高中历史教材通常如此定位:智者学派的主要代表人物是普罗塔格拉,“人是万物的尺度”是其最著名的主张。

普罗泰格拉与智者学派以认识社会为讨论重点,提倡怀疑精神,反对迷信,强调人的价值和决定作用,这一切尽管过分强调了个人主观感受,给极端个人主义打开了方便之门,但是由于强调人作为认识客观事物的主体的意义,树立了人的尊严,因此相关思想构成古希腊人文主义的精神内涵。

参照已然明确,那接下来需要搞清的是王阳明为何方神圣,其思想有何特色?国学大师钱穆先生曾经这样点评:“阳明以不世出之天姿,演畅此愚夫愚妇与知与能的真理,其自身之道德、功业、文章均已冠绝当代,卓立千古,而所至又汲汲以聚徒讲学为性命,若饥渴之不能一刻耐,故其学风淹被之广,渐渍之深,在宋明学者中,乃莫与伦比。

第一章教育基础知识和基本原理第一节1.教育的含义教育一词最早出现在《孟子》“教”字最早出现在甲骨文2.教育的概念:广义:凡是能增进人的技能知识,发展人的智力体力,影响人的思想观念的活动统称为教育狭义:是指以影响人的身心发展为主要目的社会活动,主要指学校教育,是指教育者根据一定的社会要求,有目的有计划,有组织的通过学校教育的工作者对于受教育者的身心施加影响,促使他们朝着期望的方向发展的活动。

3.教育的构成要素以及关系要素:教育者:对受教育者在知识、技能、思想品德方面其到教育影响的人,学校教师是主体,起到主导作用。

受教育者:在各种教育活动中从事学习的人,是教育的对象,学习的主体教育影响:是教育实践活动的手段,是置于教育者和受教育者之前并把他们联系起来的纽带,包括教育内容、教育措施,是教育活动的中介。

三者之间的联系教育者是受教育者和教育影响之间的纽带,受教育者是教育者选择和施加教育影响的对象,教育影响是教育者对于受教育者作用的桥梁,是教育活动的实践工具,是教育者和受教育者相互作用的纽带。

4.教育的属性四个特点1)教育是一种有意识的社会活动2)教育是有意识的自觉地传递社会经验的活动3)教育是以培养人为直接目的的社会实践活动4)在教育这种活动中存在三个要素之前的矛盾的活动社会属性1)永恒性2)历史性3)相对独立性(继承性、瘦其他社会意识形态的影响、教育与社会经济政治发展的不平衡性)5.教育的起源1)神话起源说2)生物起源说3)心里起源说4)劳动起源说6.教育的发展历史1)原始社会教育2)古代社会教育3)近代社会教育4)20世纪以后的教育7.原始社会的教育1)已经是人类有意识的社会活动,具有一定的目的性,但是还谈不上严谨的计划性2)没有阶级性,目的是为生产和社会活动服务3)教育内容与原始社会需要相适应,以生活经验为教育内容4)教育手段以言传身教、口口相传5)教育目的一致,教育权利平等6)是一种名副其实的生活教育7)男女有别,根源在于分动有别8)教育水平低,教育没有专门的人员、专门的机构场所、专门的组织形式。

新教材)高中生物选择性必修二教材答案详解第一章种群及其动态第1节种群的数量特征教材第2页问题探讨1.通过调查东北豹的种群数量,可以了解东北豹的生存状态和濒危程度,从而采取一系列有效的保护措施,如全面禁猎、禁止商业性采伐林木、建立自然保护区和国家公园等,对于濒危动物的拯救和种群恢复有重要意义。

2.东北豹种群中雌雄个体的比例直接影响出生率,间接影响种群密度。

教材第3页旁栏思考东北豹一年只生一胎,每胎2~3仔,鼠一年可生数胎,每胎产多只小鼠。

繁殖能力强的种群出生率高,种群增长快。

教材第4页思考·讨论1.种群年龄结构的分析1)A为增长型,幼年个体多,老年个体少,种群数量会越来越大。

2)C为衰退型,幼年个体少,老年个体多,种群数量会越来越小。

3)B为稳定型,各年龄期个体数目比例相当,种群数量会在一段时间内保持相对稳定。

2.年龄结构为稳定型的种群,种群数量也不一定总是保持稳定。

这是因为出生率和死亡率不完全取决于年龄结构,还会受食物、天敌、气候等多种因素的影响。

此外,种群数量还受迁入率和迁出率的影响。

年龄结构为衰退型的种群,种群数量一般来说会越来越少,但是也不排除由食物充足、缺乏天敌、迁入率提高等而使种群数量增长的情况。

3.24年间我国老龄人口比例增加,少年儿童人口比例减少,这说明我们应该关注我国的老龄化问题。

课本第5页探究·实践1.随机取样不会掺入任何主观因素,可以减少误差,使通过样方统计的结果更接近真实情况。

2.样方的数量太少,其统计结果的误差可能就较大。

一般而言,样方越多,其统计结果越接近真实情况。

但是,样方数量太多,整体取样花费的时间、精力就越多。

从统计学上看,一定数量的样方即可以保证统计结果的真实性。

3.不同小组对同一种群的种群密度的调查结果可能是不同的。

种群密度的调查结果应当允许在一定范围内波动,如5%以内。

如果超出了正常波动范围,在其他条件相同的情况下,结果不一样的原因应当首先考虑取样方法是否存在问题(可根据调查过程中所发现的具体问题进行讨论分析)。

教材论(完整修订版)一、重要概念术语1.教材(各种定义)(P5-8):教材是教学过程中教师用来协助学生学习达到教学目标的各种知识信息材料。

2.教科书(P9):是根据教学大纲(课程标准)编写的系统反映学科内容的教学用书。

3.教材设计(P86):是在一定深度标准指导下,为完成教材的编制任务而进行的系统工程,一般经历准备、编制和实验三个阶段。

(课本)4.教学内容(P114):是指学习者必须掌握在编制的课程计划和课程标准中所明示了的教学知识信息——物质的或观念的客体中客体化了的人类的本质能力(知识、能力、行为方式)5.知识点(P122):指教材中首次出现的概念、定义、定理、公式、法则等。

6.教学模式(李秉德P127):教学模式就是在一定的教学思想指导下,围绕着教学活动的某一主题,形成相对稳定的、系统化和理论化的教学范型。

7.教学过程(P135):①是师生双方按教学目标所进行的教学活动的程序,它主要是传授和掌握教材为中心的活动历程,体现了教学情境下特有的主客体关系。

②根据预定计划所取定的传授和掌握教材的教育性活动的历程。

因此,是教学目标的呈现者和教学效果的实现者。

8.教材宏观管理(P173):指政府有关部门根据教育发展的战略目标,按照教材建设本身的规律性,以政策法令、经济行政等手段组织和协调教材建设的动态管理过程。

9.“七套”统编通用教材:指全国各地中小学使用一套通用教材,称为“统编教材”,而我国自建国以来,共组织编写过七套中、小学统编的通用材料。

10.国定制(P261):它由国家或地方教育行政部门规定和选择教材,基本上垄断教材的编写、出版、发行和使用权,实行国营国办的教材经营体制。

(课本)11.审定制(P261):由民间社团组织及个人编写的教材必须经过国家或地方教育行政机构审查合格后,才可以出版发行作为学校的教材。

(课本)12.认定制(P261):由民间社团组织及个人编写的教材必须经过国家或地方教育行政机构认可批准,才可作为地方学区和学校的选用教材。

教学设计模式——肯普模式肯普(J.E. Kemp)认为,一个教学系统应包括四个基本要素,即学生、方法、目标和评价。

也就是说,在进行教学设计时要考虑:这个教案或教材是为什么样的人而设计的?希望这些人能学到什么?最好用什么方法来教授有关的教学内容?用什么方法和标准来衡量他们是否确实学会了?肯普认为这四个基本要素及其关系是组成教学系统开发的出发点和大致框架,并由此引伸开去,提出了一个教学系统开发的椭园型结构模型,如下图所示。

该模式有几个特点。

肯普模式首先,肯普列出了10个教学设计的“因素”,而不称之为步骤,以表示它的整体性以及设计过程之弹性。

10 个因素虽然根据逻辑顺时针排列,一般在设计一个新教学方案时可以按照这些顺序进行,但肯普没有用线条和箭头将各因素连接起来,说明在某些情况和条件下,可能根本不必考虑或进行全部的因素(环节),或是由任何一个因素作为设计的起点,再依实际情况继续下去。

肯普以椭园形将10项因素圈在整个系统中,并以外围的“评价”和“修改”表示这是两件整个设计过程中持续进行的工作。

这更显示出系统方法的分析⇨设计⇨评价⇨反馈修正的工作策略实际上是在模式中每一因素(环节)中均执行的基本精神。

因此,这个模式在形式上比其他许多流程型的模式更能反映系统论的观念。

肯普模式的另一个特色是将“学习需要”、“教学目的”、“优先顺序”和“约束条件”置于中心地位,以强调教学设计过程中必须随机拿这几个因素作为参考的依据。

如前所述,教学系统是由一组有共同目标和相互关联的因素所组成的,其作用范围是人为设定的,因此,肯普将学习需要和教学目的置于中心正是突出了系统方法的以系统目标为导向的本质。

同时,教学系统的设计过程离不开环境的制约:先考虑什么,后考虑什么,能做什么,不能做什么等等,都必须以环境的需要和可能为转换。

肯普模式不象其他许多模式那样只能按线性结构按部就班地进行设计,而是设计者可以根据自己的习惯和需要,选择某个因素为起始点,并将其余因素按照任意逻辑程序进行排列;说明因素之间具有相对独立性,如某些情况下不需要那一个因素便可不予考虑,避免了形式化;说明了因素之间的相互联系性,一个因素所采取的决策会影响其他因素,一个因素决策内容变动,其相联系的因素必须作一定的修改。

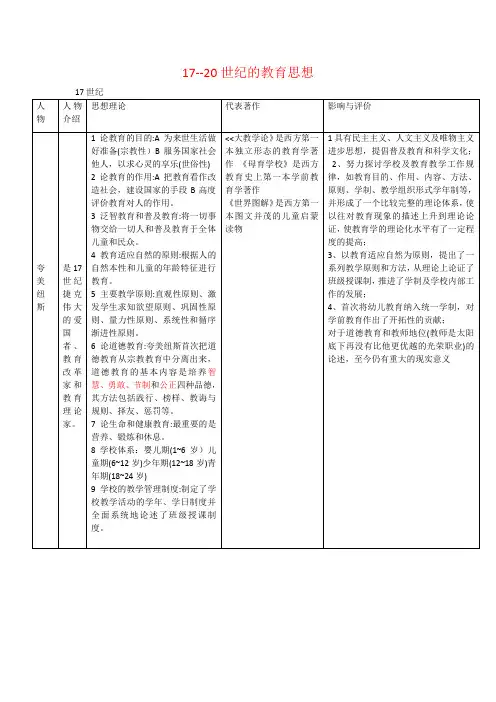

普氏理论

1. 普氏理论的基本假定

普氏理论在自然平衡拱理论的基础上,作了如下的假设:

(1) 岩体由于节理的切割,经开挖后形成松散岩体,但仍具有一定的粘结力;

(2) 硐室开挖后,硐顶岩体将形成一自然平衡拱。

在硐室的侧壁处,沿与侧壁夹角为45-2φ

︒的方向产生两个滑动面,其计算简图如图1所示。

而作用在硐顶的围岩压力仅是自然平衡拱内的岩体自重。

图1 普氏围岩压力计算模型

(3) 采用坚固系数f 来表征岩体的强度。

其物理意为:

但在实际应用中,普氏采用了一个经验计算公式,可方便地

求得f 值。

即

式中 Rc ——单轴抗压强度(MPa )。

f —— 一个量纲为1的经验系数,在实际应用中,还得

同时考虑岩体的完整性和地下水的影响。

(4) 形成的自然平衡拱的硐顶岩体只能承受压应力不能承受拉应力。

2. 普氏理论的计算公式

(1) 自然平衡拱拱轴线方程的确定

为了求得硐顶的围岩压力,首先必须确定自然平衡拱拱轴线方程的表达式,然后求出硐顶到拱轴线的距离,以计算平衡拱内岩体的自

重。

先假设拱周线是一条二次曲线,如图2所示。

在拱轴线上任取一点M (x,y ),根据拱轴线不能承受拉力的条件,则所有外力对M 点的弯矩应为零。

即

2

02

qx Ty -= (a ) 式中 q ——拱轴线上部岩体的自重所产生的均布荷载;

T ——平衡拱拱顶截面的水平推力;

x ,y ——分别为M 点的x ,y 轴坐标。

上述方程中有两个未知数,还需建立一个方程才能求得其解。

由静力平衡方程可知,上述方程中的水平推力T 与作用在拱脚的水平推

图2 自然平衡拱计算简图

力T '数值相等,方向相反。

即

T=T '

由于拱脚很容易产生水平位移而改变整个拱的内力分布,因

此普氏认为拱脚的水平推力T '必须满足下列要求

T '≤qa 1f (b )

即作用在拱脚处的水平推力必须小于或者等于垂直反力所产

生的最大摩擦力,以便保持拱脚的稳定。

此外,普氏为了安全,又将水平推力降低一半后,令T= qa 1f/2,代入(a )式可得拱轴

线方程为

显然,拱轴线方程是一条抛物线。

根据此式可求得拱轴线上

任意一点的高度。

当侧壁稳定时,x=a ,y=b ,可得

当侧壁不稳定时,x=a1,y=b1时,可得

式中 b、b1——拱的矢高,即自然平衡拱的最大高度;

a——侧壁稳定时平衡拱的跨度;

a1——自然平衡拱的最大跨度,如图1所示。

可按下式计算

根据上式,可以很方便地求出自然平衡拱内的最大围岩压力值。

(2)围岩压力的计算

普氏认为:作用在深埋松散岩体硐室顶部的围岩压力仅为拱内岩体的自重。

但是,在工程中通常为了方便,将硐顶的最大围岩压力作为均布荷载,不计硐轴线的变化而引起的围岩压力变化。

据此,硐顶最大围岩压力可按下式计算

普氏围岩压力理论中的侧向压力可按下式计算

普氏理论在应用中注意首先必须保证硐室有足够的埋深,岩体开挖后能够形成一个自然平衡拱,这是计算的关键;其次是坚固性系数f值的确定,在实际应用中,除了按公式计算外,还必须根据施工现场、地下水的渗漏情况、岩体的完整性等,给予适当的修正,使坚固系数更全面地反映岩体的力学性能。

3.普氏理论评述

普氏理论是建立在两种假定基础上的,其一是假定硐室围岩为无内聚力的散体,另一是假定硐室上方围岩中能够形成稳定的普氏压力拱。

正是因为这两种假定,才使得围岩压力的计算大为简化。

但是,普氏理论仍然存在以下问题:

(1)普氏理论将岩体看作为散体,而绝大多数岩体的实际情况并非如此。

只是某些断裂破碎带或强风化带中的岩体才免强满足这种假定条件;

(2)在普氏理论中,引进了岩体的坚固系数f 的概念。

由tan c

f φ

σ=+可知,f 为正应力σ的函数,而并非岩体的特性参数,此外也无法通过实验来确定f 值;

(3)据普氏理论,硐室顶部中央围岩压力最大,但是许多工程的实际顶压根本不是这样的,其最大顶压常常偏离拱顶。

这种现象是普氏理论难以解释的;

(4)普氏理论表明,硐室围岩压力只与其跨度有关,而与断面形式、上覆岩层厚度,以及施工的方法、程度和进度等均无关。

这些均与事实不完全相符。

以上问题的出现均是由于普氏理论提出的假定条件与实际不符造成的。

因此,使用普氏理论时必须注意计算对象是否与公式中的假定条件相符,也即围岩是否可以看作没有内聚力的散体、硐室顶部围岩中是否能够形成压力拱、围岩是否出现明显偏压现象及岩体的坚固系数f 选择是否合适等。

总之,如果工程实际情况与普氏理论中提出的假定条件吻合,则可以获得较为满意的计算结果。

如上所述,普氏理论的基本前提条件是确定硐室顶部之上的岩体(围岩)能够自然形成压力拱,这就要求硐室顶部之上的岩体具有相当稳定性及足够厚度,以便承受岩体自重力及作用于其上的其他外荷载。

因此说,能否形成压力拱,就成为采用普氏理论计算围岩压力的

关键所在。

以下情况.由于不能形成压力拱,所以不可以采用普氏理论计算围岩压力:

(1)岩体的坚固系数f<0.8,硐室埋深H不到压力拱高b1的2~2.5倍,或者小于压力拱跨度2a1的2.5倍,即H<2b1~2.5b1,H<5a1。

这里所说的硐室埋深是指由硐顶衬砌顶部至地表面(当基岩直接出露时)或松散堆积物(例如土层)接触面的竖直距离;

(2)采用明挖法施工的地下硐室;

(3)坚固系数f<0的软土体,例如淤泥、淤泥质土、粉砂土、粉质粘土、轻亚粘土及饱和软粘土等,由于不能形成压力拱,所以也不便引用普氏理论计算硐室周围的土压力。

剧仲林

2010年7月25日星期日。