热力环流的形成过程

- 格式:docx

- 大小:20.28 KB

- 文档页数:1

热力环流形成原理

热力环流是指全球大气在热量分布上,产生了一种特殊的大规模变动学现象,西方由南北不同,横跨于赤道的热量在不断运动。

这种特殊的区域特征,也是热力环流机制的根源和基础。

一般情况下,热力环流由一个简易的模型来描述,即全球温度及其分布与大气和海洋活动之间的直接相关关系。

在这种模型下,当赤道地区的热量得到自日光折射和散射出来的热量补充时,这些热量就会在全球范围内得到迁移。

特别是探获到大西洋和洋流到太平洋的洋流,使地球边界上隔热流动被激发,并在整个气象系统中形成成熟的活动,即热力环流。

热力环流运动的机制是非常复杂的,不可忽视的是气候瞬态和颗粒气溶胶的影响。

气候瞬态特指有效的总日照的变化,瞬态主要受到大气污染的影响,有着影响全球气候系统的重要作用。

除此之外,颗粒气溶胶也被认为是影响热力环流运动的因素之一,其能够促进地表能量向空气中转移,大大地影响热力环流的模式以及特征。

总而言之,热力环流是由太阳辐射产生热量,在大气物理学中,以及气候瞬态和颗粒气溶胶影响的综合作用,形成了一个全球热量在表面以及海洋深处循环的大型运动模式,使全球发生了非常复杂的气候变化,从而形成热力环流。

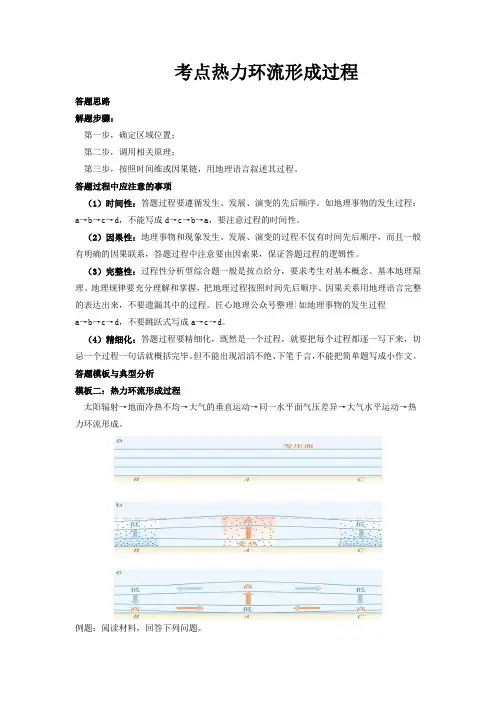

考点热力环流形成过程答题思路解题步骤:第一步,确定区域位置;第二步,调用相关原理;第三步,按照时间维或因果链,用地理语言叙述其过程。

答题过程中应注意的事项(1)时间性:答题过程要遵循发生、发展、演变的先后顺序。

如地理事物的发生过程:a→b→c→d,不能写成d→c→b→a,要注意过程的时间性。

(2)因果性:地理事物和现象发生、发展、演变的过程不仅有时间先后顺序,而且一般有明确的因果联系,答题过程中注意要由因索果,保证答题过程的逻辑性。

(3)完整性:过程性分析型综合题一般是按点给分,要求考生对基本概念、基本地理原理、地理规律要充分理解和掌握,把地理过程按照时间先后顺序、因果关系用地理语言完整的表达出来,不要遗漏其中的过程。

匠心地理公众号整理|如地理事物的发生过程a→b→c→d,不要跳跃式写成a→c→d。

(4)精细化:答题过程要精细化,既然是一个过程,就要把每个过程都逐一写下来,切忌一个过程一句话就概括完毕。

但不能出现滔滔不绝、下笔千言,不能把简单题写成小作文。

答题模板与典型分析模板二:热力环流形成过程力环流形成。

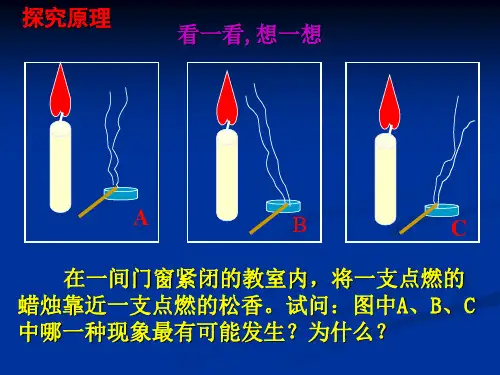

例题:阅读材料,回答下列问题。

材料一穿堂风也叫过堂风,是气象学中一种空气流动的现象,是流动于建筑物内部空间的风。

我国许多地区民居设计都充分考虑了穿堂风,在炎热的夏季,太阳高挂,不需要空调同样取得了纳凉的效果。

材料二图1为四川某山区的传统民居景观图,民居坐北朝南,房前一般为水泥或石子院坝,屋后种植林木;图2为该民居穿堂风示意图。

图1 图2民居屋前铺设石子地面,屋后种植林木,可以明显增强夏季穿堂风。

请运用热力环流原理加以解释。

【答案】石子地面增温较快,林木增温较慢,(房前石子地面房后林木)增强了房前房后的温差,从而增强了房前房后的水平气压梯度力。

【解析】石子地面比热容小,升温快;林地比热容大,升温慢,不同地表使屋前屋后的温差增大,加强了屋前屋后的气压差,加大了空气流动。

【举一反三】阅读图文材料,完成下列问题。

热力环流的形成过程

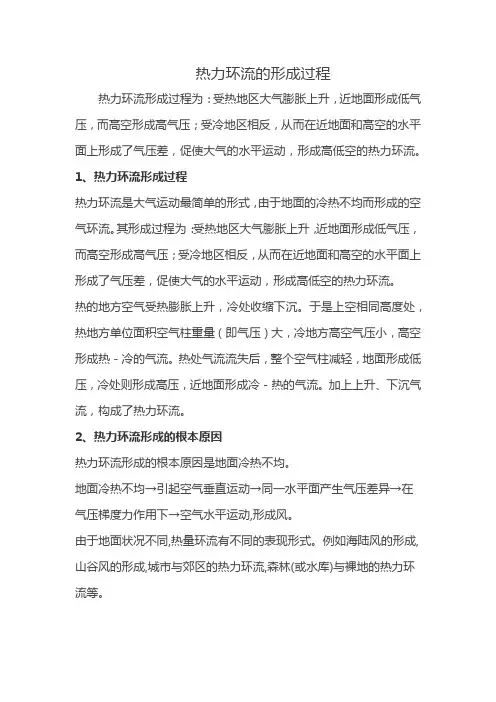

热力环流形成过程为:受热地区大气膨胀上升,近地面形成低气压,而高空形成高气压;受冷地区相反,从而在近地面和高空的水平面上形成了气压差,促使大气的水平运动,形成高低空的热力环流。

1、热力环流形成过程

热力环流是大气运动最简单的形式,由于地面的冷热不均而形成的空气环流。

其形成过程为:受热地区大气膨胀上升,近地面形成低气压,而高空形成高气压;受冷地区相反,从而在近地面和高空的水平面上形成了气压差,促使大气的水平运动,形成高低空的热力环流。

热的地方空气受热膨胀上升,冷处收缩下沉。

于是上空相同高度处,热地方单位面积空气柱重量(即气压)大,冷地方高空气压小,高空形成热-冷的气流。

热处气流流失后,整个空气柱减轻,地面形成低压,冷处则形成高压,近地面形成冷-热的气流。

加上上升、下沉气流,构成了热力环流。

2、热力环流形成的根本原因

热力环流形成的根本原因是地面冷热不均。

地面冷热不均→引起空气垂直运动→同一水平面产生气压差异→在气压梯度力作用下→空气水平运动,形成风。

由于地面状况不同,热量环流有不同的表现形式。

例如海陆风的形成,山谷风的形成,城市与郊区的热力环流,森林(或水库)与裸地的热力环流等。

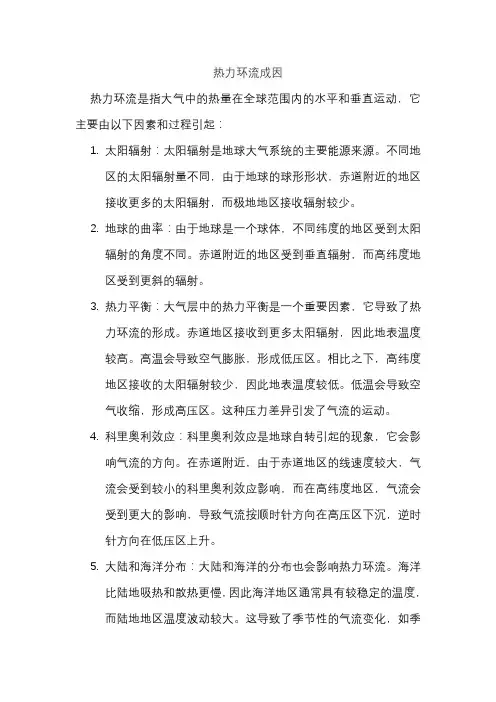

热力环流成因

热力环流是指大气中的热量在全球范围内的水平和垂直运动,它主要由以下因素和过程引起:

1.太阳辐射:太阳辐射是地球大气系统的主要能源来源。

不同地

区的太阳辐射量不同,由于地球的球形形状,赤道附近的地区

接收更多的太阳辐射,而极地地区接收辐射较少。

2.地球的曲率:由于地球是一个球体,不同纬度的地区受到太阳

辐射的角度不同。

赤道附近的地区受到垂直辐射,而高纬度地

区受到更斜的辐射。

3.热力平衡:大气层中的热力平衡是一个重要因素,它导致了热

力环流的形成。

赤道地区接收到更多太阳辐射,因此地表温度

较高。

高温会导致空气膨胀,形成低压区。

相比之下,高纬度

地区接收的太阳辐射较少,因此地表温度较低。

低温会导致空

气收缩,形成高压区。

这种压力差异引发了气流的运动。

4.科里奥利效应:科里奥利效应是地球自转引起的现象,它会影

响气流的方向。

在赤道附近,由于赤道地区的线速度较大,气

流会受到较小的科里奥利效应影响,而在高纬度地区,气流会

受到更大的影响,导致气流按顺时针方向在高压区下沉,逆时

针方向在低压区上升。

5.大陆和海洋分布:大陆和海洋的分布也会影响热力环流。

海洋

比陆地吸热和散热更慢,因此海洋地区通常具有较稳定的温度,而陆地地区温度波动较大。

这导致了季节性的气流变化,如季

风。

总之,热力环流的形成是地球上的热量不均匀分布,引发了大气中的压力差异,以及科里奥利效应等因素的综合作用。

这些因素共同导致了全球范围内的大气循环,形成了不同纬度和季节的气候特点。

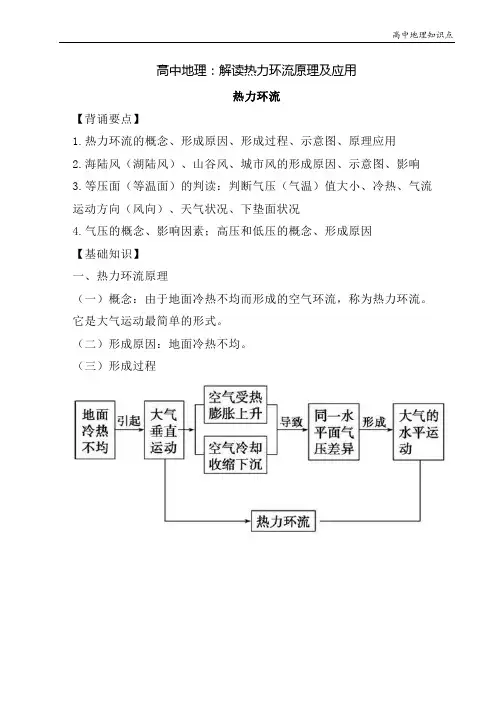

高中地理:解读热力环流原理及应用热力环流【背诵要点】1.热力环流的概念、形成原因、形成过程、示意图、原理应用2.海陆风(湖陆风)、山谷风、城市风的形成原因、示意图、影响3.等压面(等温面)的判读:判断气压(气温)值大小、冷热、气流运动方向(风向)、天气状况、下垫面状况4.气压的概念、影响因素;高压和低压的概念、形成原因【基础知识】一、热力环流原理(一)概念:由于地面冷热不均而形成的空气环流,称为热力环流。

它是大气运动最简单的形式。

(二)形成原因:地面冷热不均。

(三)形成过程(四)示意图【思考探究】是不是气温越高热力环流越旺盛?答案:不是。

热力环流的旺盛程度取决于地区间冷热差异。

地区间温差越大,空气垂直运动越旺盛,水平气压梯度力越大,热力环流越旺盛。

【特别提醒】1、一个关键“一个关键”是确定近地面两地点的冷热。

热容量大的地球表面,白天气温较低,夜晚气温较高;热容量小的地球表面,白天气温较高,夜晚气温较低。

两地温差越大,热力环流越旺盛。

2、两个气流运动方向:((先有垂直运动,后有水平运动))①垂直运动:与冷热差异有关,受热上升,冷却下沉。

②水平运动:与气压差异有关,从高压流向低压。

3、三个关系:(1) 等压面的凹凸关系:(近地面和高空的气压类型相反)受热:低空下凹、高空上凸。

变冷:低空上凸、高空下凹。

通常所说的高压、低压是相对同一水平面气压状况而言的。

在同一地点,气压随高度的增加而减小。

(2)温压关系:热低压、冷高压(如上图中甲、乙、丙三地所示)。

注意:关于热力环流,具有“气温越高,气压越低”的规律,切记该规律只适用于热力条件下的下垫面,受动力因素影响的大气环流或者高空不适用于该规律。

(3)风压关系:水平方向上,风总是从高压吹向低压。

(五)常见热力环流形式1、海陆风①成因分析——海陆热力性质差异是前提和关键。

(海洋的比热容大于陆地)②影响与应用:海陆风使海滨地区气温日较差减小,空气较湿润。

2、山谷风①成因分析——山坡的热力变化是关键。

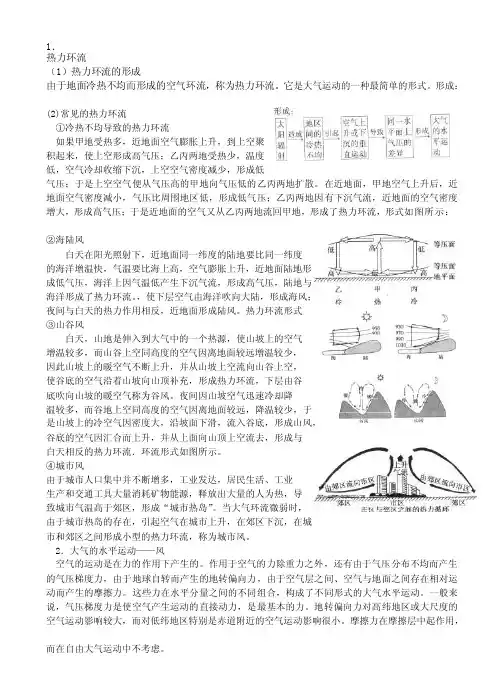

1.热力环流(1)热力环流的形成由于地面冷热不均而形成的空气环流,称为热力环流。

它是大气运动的一种最简单的形式。

形成:(2)常见的热力环流①冷热不均导致的热力环流如果甲地受热多,近地面空气膨胀上升,到上空聚积起来,使上空形成高气压;乙丙两地受热少,温度低,空气冷却收缩下沉,上空空气密度减少,形成低气压;于是上空空气便从气压高的甲地向气压低的乙丙两地扩散。

在近地面,甲地空气上升后,近地面空气密度减小,气压比周围地区低,形成低气压;乙丙两地因有下沉气流,近地面的空气密度增大,形成高气压;于是近地面的空气又从乙丙两地流回甲地,形成了热力环流,形式如图所示:②海陆风白天在阳光照射下,近地面同一纬度的陆地要比同一纬度的海洋增温快,气温要比海上高,空气膨胀上升,近地面陆地形成低气压,海洋上因气温低产生下沉气流,形成高气压,陆地与海洋形成了热力环流。

,使下层空气由海洋吹向大陆,形成海风;夜间与白天的热力作用相反,近地面形成陆风。

热力环流形式③山谷风白天,山地是伸入到大气中的一个热源,使山坡上的空气增温较多,而山谷上空同高度的空气因离地面较远增温较少,因此山坡上的暖空气不断上升,并从山坡上空流向山谷上空,使谷底的空气沿着山坡向山顶补充,形成热力环流,下层由谷底吹向山坡的暖空气称为谷风。

夜间因山坡空气迅速冷却降温较多,而谷地上空同高度的空气因离地面较远,降温较少,于是山坡上的冷空气因密度大,沿坡面下滑,流入谷底,形成山风,谷底的空气因汇合而上升,并从上面向山顶上空流去,形成与白天相反的热力环流.环流形式如图所示。

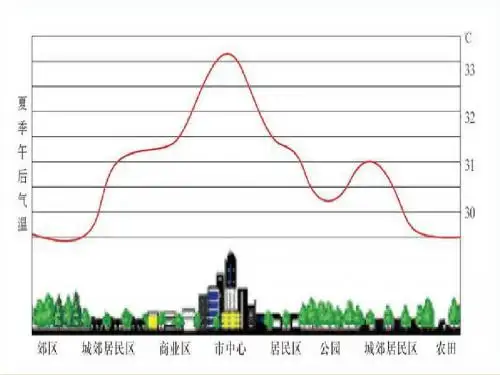

④城市风由于城市人口集中并不断增多,工业发达,居民生活、工业生产和交通工具大量消耗矿物能源,释放出大量的人为热,导致城市气温高于郊区,形成“城市热岛”。

当大气环流微弱时,由于城市热岛的存在,引起空气在城市上升,在郊区下沉,在城市和郊区之间形成小型的热力环流,称为城市风。

2.大气的水平运动——风空气的运动是在力的作用下产生的。

赤道附近太平洋热力环流形成过程

太平洋热力环流是气候变化的核心力量。

赤道太平洋热力环流的

形成过程受到赤道位置的热带气旋、赤道附近的低空急流以及南极辐

射冷却等多种因素的联合作用。

首先,在赤道处日全食造成热带气旋,通过垂直相互作用,在赤

道附近形成一个热带对流环流,即热带下空对流环流。

此外,在太平

洋上,正常情况下来自南极洲Caspian半岛的大量冷空气流向东西两

边移动。

受其西行的驱动,出现了太平洋东边一个暖流,即西太平洋

暖流,以及另一个对流环流——南太平洋西部的冷流。

此外,受赤道上大气绝热层的拉力作用,南极辐射冷却效应也会

在赤道附近出现,随着南极空气的西向流动,会在太平洋上出现更强

的冷流,使太平洋东边的东太平洋暖流和西太平洋暖流尽可能地保持

相同的强度,同时也与西太平洋的冷流相互作用,使太平洋热力环流

形成。

由此可知,赤道附近太平洋热力环流的形成主要受到热带气旋、

赤道附近的低空急流以及南极辐射冷却的影响,这些因素的联合作用

同时促进了太平洋热力环流的形成,为全球气候变化做出了重要贡献。

热力环流形成的原理及应用1. 原理热力环流是指由于地球表面的温度差异而形成的大气环流。

它的形成原理可以概括为以下三个方面:1.1. 1. 热力不平衡热力环流的形成首先源于地球表面的不均匀加热。

由于太阳辐射的不均匀分布和地球自转等因素,导致地球各地的温度差异。

热力环流利用了这种温度差异,使得热量在地球表面和大气层之间进行平衡传递。

1.2. 库仑力热力环流的形成还与库仑力有关。

库仑力是由于大气层中的气体分子的热运动而产生的,在温暖的地区,气体分子热运动剧烈,空气密度较低,而在较冷的地区,气体分子热运动较弱,空气密度较高。

因此,温暖的空气会上升,形成低压区,而冷空气则下沉,形成高压区。

1.3. 科里奥利力科里奥利力是指地球自转导致的效应,它对大气运动产生了影响。

由于地球的自转,它的气流在北半球会偏向右边,而在南半球会偏向左边。

这种偏转使得热力环流形成了典型的环状运动,从而形成了大气环流。

2. 应用热力环流的原理在地球科学和气象学中有着广泛的应用。

以下是热力环流在不同领域中的应用:2.1. 气候变化研究热力环流的形成原理有助于解释气候变化。

通过分析大气环流的变化,可以了解地球上不同地区的气候模式。

这对于预测气候变化以及制定适当的应对措施非常重要。

2.2. 气象预测热力环流的原理在气象预测中扮演着重要的角色。

了解大气环流的特点和运动规律,可以帮助气象学家预测天气现象,如台风、气旋、降水等。

这对于人们的生活和工作有重要的影响。

2.3. 可再生能源开发热力环流的原理也可以应用于可再生能源的开发。

例如,利用大气环流和风力资源,可以建设风力发电场。

风能作为一种清洁能源,能够有效地满足能源需求,并减少对化石燃料的依赖。

2.4. 建筑设计了解热力环流的原理还对建筑设计有着重要的指导意义。

例如,在炎热的地区,设计建筑物时可以利用热力环流的原理,选择合适的材料和建筑方式,以降低室内温度,提高舒适度。

3. 总结热力环流的形成原理和应用非常广泛。

高中地理热力环流及其常见形式1.热力环流的形成过程近地面冷热不均→空气的垂直运动(上升或下沉)→同一水平面上存在气压差异→空气的水平运动→形成热力环流。

如下图所示:2.热力环流的形成——一个关键、两种运动、三个不同“一个关键”(冷热不均是热力环流形成的关键)(1)同一性质下垫面,考虑纬度差异。

(2)不同性质下垫面,考虑热容量差异。

“两种运动”近地面冷热不均引起→大气垂直运动导致→同一水平面上气压差异引起→大气水平运动。

“三个不同”(1)空气升降不同:热上升、冷下沉——近地面热空气上升,近地面冷空气下沉。

(2)同面气压不同:热低压、冷高压——近地面冷的地方形成高压,近地面热的地方形成低压。

(3)空间气压不同:近地面和高空气压性质相反——近地面为高压,其高空为低压;近地面为低压,其高空为高压。

3.常见的三种热力环流形式(1)城市风由于城市人们的生产、生活释放出大量人为热,使城市气温升高,空气上升,与郊区下沉气流形成城市热力环流,下沉气流又从近地面把郊区污染物带入城市中心,严重污染了城市环境。

因此,为了减轻城市污染,如何减少化石燃料的使用量及如何布局郊区工业及卫星城市,成为人们普遍关心的问题。

一般将绿化带布局于气流下沉处及下沉距离以内,而将卫星城或污染较重的工厂布局于下沉距离之外。

(2)海陆风白天在太阳照射下,陆地增温快,气温比海上高,空气膨胀上升,高空气压比原来气压升高,空气由大陆流入海洋;近地面陆地形成低气压,而海洋上因气温低,形成高气压,使下层空气由海洋流入大陆,形成海风。

夜间与白天大气的热力作用相反而形成陆风。

(3)山谷风白天因山坡上的空气增温强烈,于是暖空气沿坡上升,形成谷风(如图a)。

夜间山坡上的空气迅速冷却,密度增大,因而沿坡下滑,流入谷地,形成山风(如图b)。

城市风环流的方向不随时间而变化,因为市区的气温总是高于郊区。

而海陆风环流和山谷风环流的流向则随昼夜的变化而向相反的方向变化,因为海与陆、山与谷的气压高低随昼夜改变而改变。

热力环流的形成原理和大气的水平运动热力环流是指在地球表面上,由于气候因素的影响,形成的大范围气压系统,产生的一系列水平风流动。

这种环流主要包括赤道低压带、副高带、副低压带和极地高压带等。

形成热力环流的原理主要有以下几点:1.光照不均:由于地球的自转和倾斜,不同纬度的地表受到的阳光照射不均,赤道地区热量接收较多,而两极地区则较少。

这导致了赤道附近空气上升,两极地区的空气下沉,形成赤道低压带和极地高压带。

2.积雪和冰川的作用:赤道附近的气流上升后,空气相对干燥,水蒸汽凝结成云并降落为降水,使该地区具有大量的降水,形成热带雨林。

而两极地区的寒冷气流下沉,形成干燥的环境,导致积雪和冰川形成。

3.惯性力和科里奥利力:地球的自转产生了离心力,使得空气从赤道向两极倾斜,形成科里奥利力的作用,进一步加强了环流的形成和维持。

1.风:风是大气中水平方向的运动,主要由温度和压强的高低差异引起。

根据热力环流的原理,冷空气密度大、压强高,会形成高压区,而暖空气密度小、压强低,会形成低压区。

风就是由高压区向低压区移动的结果,这种移动形成了气流。

在地球上,风的方向受到科里奥利力和摩擦力的影响。

在北半球,风会向低压区旋转,顺时针方向;在南半球,风会向低压区旋转,逆时针方向。

这种风的转向是由于地球的自转引起的科里奥利力。

2.气旋:气旋是大气中的一个低压区,通常是一个旋转的气流系统。

气旋的形成是由于水平风与不同区域形成的环流相互交织,并在一些特定的区域形成较大的收缩。

气旋的形成通常伴随着云层的堆积和降水的发生。

气旋可以分为热带气旋和中纬度气旋两种类型。

热带气旋主要在热带地区形成,具有明显的旋转风暴眼和飓风等级,常见的有台风和飓风。

中纬度气旋则主要在温带地区形成,有着较大的范围和短暂的生命周期,对地区天气带来较大的影响。

总之,热力环流的形成原理和大气的水平运动是由地球自转、倾斜以及气候因素的综合作用引起的。

热力环流是地球上大气的重要组成部分,对气候变化和天气条件有着重要影响。

大气热力环流形成过程

大气热力环流形成的过程主要有以下三个步骤:

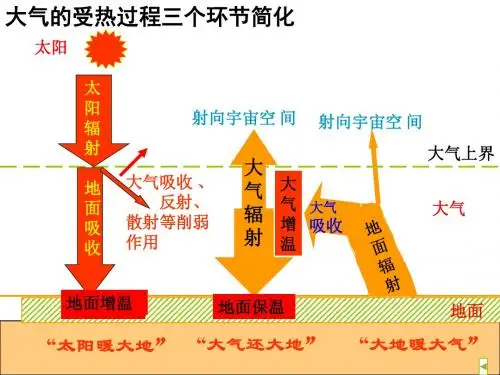

1. 全球太阳辐射反射和散射:太阳辐射中激发出的热量,一部分被地球上的物质吸收,而另一部分热量被反射回太空,另一部分热量被全球大气层吸收并散射出去。

2. 全球大气热能传递:散射出去的热量,会在全球大气中进行传递,从温暖的区域向冷的区域输送,从而使得全球大气上的温度不断的变化。

3. 热力环流的形成:因为温度的差异,热量会不断的从温暖的区域向冷的区域输送,形成了大气上的热力环流。

热力环流形成过程为:受热地区大气膨胀上升,近地面形成低气压,而高空形成高气压;受冷地区相反,从而在近地面和高空的水平面上形成了气压差,促使大气的水平运动,形成高低空的热力环流。

热力环流形成过程

热力环流是大气运动最简单的形式,由于地面的冷热不均而形成的空气环流。

其形成过程为:受热地区大气膨胀上升,近地面形成低气压,而高空形成高气压;受冷地区相反,从而在近地面和高空的水平面上形成了气压差,促使大气的水平运动,形成高低空的热力环流。

热的地方空气受热膨胀上升,冷处收缩下沉。

于是上空相同高度处,热地方单位面积空气柱重量(即气压)大,冷地方高空气压小,高空形成热-冷的气流。

热处气流流失后,整个空气柱减轻,地面形成低压,冷处则形成高压,近地面形成冷-热的气流。

加上上升、下沉气流,构成了热力环流。

热力环流形成的根本原因

热力环流形成的根本原因是地面冷热不均。

地面冷热不均→引起空气垂直运动→同一水平面产生气压差异→在气压梯度力作用下→空气水平运动,形成风。

由于地面状况不同,热量环流有不同的表现形式。

例如海陆风的形成,山谷风的形成,城市与郊区的热力环流,森林(或水库)与裸地的热力环流等。

1/ 1。