顺乎世界之潮流自己用

- 格式:ppt

- 大小:3.80 MB

- 文档页数:75

顺乎天理应乎人情适乎世界之潮流作文这是一个快速发展的时代,时代潮流不断更替,很多人追随着又迷失着。

在我看来,追随潮流是必然的,只有这样才能顺应这个时代,但更重要的,是顺乎天理,应乎人情,适乎世界,唯有这样,才能让我们自身永远地屹立在时代潮流中而不被吞没。

自古以来,人类就在追赶潮流和追寻自我中做着艰难选择。

正如屈原,他的选择是坚守自我,因此他坚定地葬身于xx江,我们不能说他是否正确,但是倘若屈原在坚守自我的同时去顺应时代的潮流,他的坚守未必会被改变,他的命运也可能会重写。

正如渔父所言,沧浪之水清兮浊兮,你都有能力去选择它,去适应它,而非为了守住本心做出极端的选择。

可见追赶潮流是必要的,当然它的基础是你的内心有自己的坚守。

然而,并不是所有人都能在追赶潮流中保有最初的坚守,尤其是在这个娱乐发达的时代,许多电视台追赶潮流引进国外节目或仿效国外的节目形式,甚至是生搬硬套,以求获得相同的效果,便舍弃了该节目多年来的传统。

这样的追赶潮流,不但没有真正地把握潮流,还失去了自己的坚守与传统,正如邯郸学步,得不偿失。

因此,追赶潮流与坚守自我相辅相成,缺一不可。

正如现代京剧大师张火丁,她便懂得如何平衡二者。

她认真苦练前辈们传授的程派唱腔,牢记程派的精髓与优秀传统避免这种传统唱腔被现代京剧的唱腔所冲击。

同时,为了吸引更多的观众也为了顺应京剧现代化的形势,她加入了一些新的唱法。

这样做既保护了传统程派唱腔又顺应时代潮流吸引了更多观众。

正是因为张火丁懂得坚守自我和顺应潮流,才让她成为现代京剧最成功的“青衣”之一。

追寻潮流与追寻自我其实并不冲突,许多人迷失了是因为他们没有找到二者的平衡。

我们都生活在历史的长河中,避免不了去处理好二者的关系。

时代的潮流推动着我们的小舟,而决定方向的舵却在我们心中。

心里有自己的方向,有自己的坚守,要永远牢记,这样才不会在潮流中迷失自我。

坚守住自己的本心,同时,学会适应潮流,不盲目追随,这样我们都能成为自己的国王。

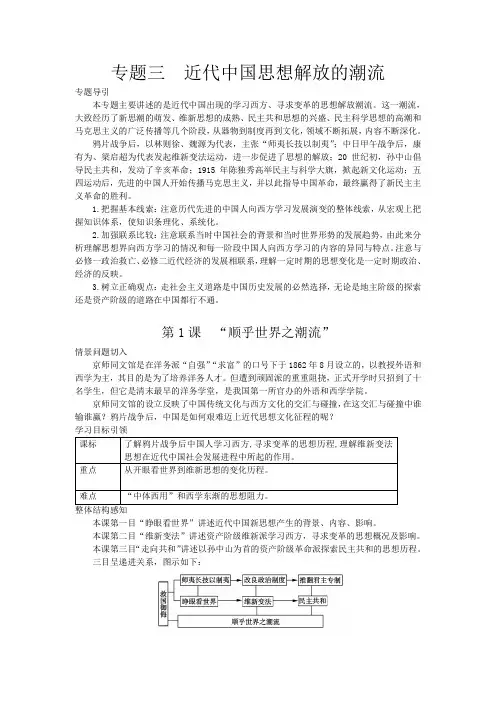

专题三近代中国思想解放的潮流专题导引本专题主要讲述的是近代中国出现的学习西方、寻求变革的思想解放潮流。

这一潮流,大致经历了新思潮的萌发、维新思想的成熟、民主共和思想的兴盛、民主科学思想的高潮和马克思主义的广泛传播等几个阶段,从器物到制度再到文化,领域不断拓展,内容不断深化。

鸦片战争后,以林则徐、魏源为代表,主张“师夷长技以制夷”;中日甲午战争后,康有为、梁启超为代表发起维新变法运动,进一步促进了思想的解放;20世纪初,孙中山倡导民主共和,发动了辛亥革命;1915年陈独秀高举民主与科学大旗,掀起新文化运动;五四运动后,先进的中国人开始传播马克思主义,并以此指导中国革命,最终赢得了新民主主义革命的胜利。

1.把握基本线索:注意历代先进的中国人向西方学习发展演变的整体线索,从宏观上把握知识体系,使知识条理化、系统化。

2.加强联系比较:注意联系当时中国社会的背景和当时世界形势的发展趋势,由此来分析理解思想界向西方学习的情况和每一阶段中国人向西方学习的内容的异同与特点。

注意与必修一政治救亡、必修二近代经济的发展相联系,理解一定时期的思想变化是一定时期政治、经济的反映。

3.树立正确观点:走社会主义道路是中国历史发展的必然选择,无论是地主阶级的探索还是资产阶级的道路在中国都行不通。

第1课“顺乎世界之潮流”情景问题切入京师同文馆是在洋务派“自强”“求富”的口号下于1862年8月设立的,以教授外语和西学为主,其目的是为了培养洋务人才。

但遭到顽固派的重重阻挠,正式开学时只招到了十名学生,但它是清末最早的洋务学堂,是我国第一所官办的外语和西学学院。

京师同文馆的设立反映了中国传统文化与西方文化的交汇与碰撞,在这交汇与碰撞中谁输谁赢?鸦片战争后,中国是如何艰难迈上近代思想文化征程的呢?学习目标引领整体结构感知本课第一目“睁眼看世界”讲述近代中国新思想产生的背景、内容、影响。

本课第二目“维新变法”讲述资产阶级维新派学习西方,寻求变革的思想概况及影响。

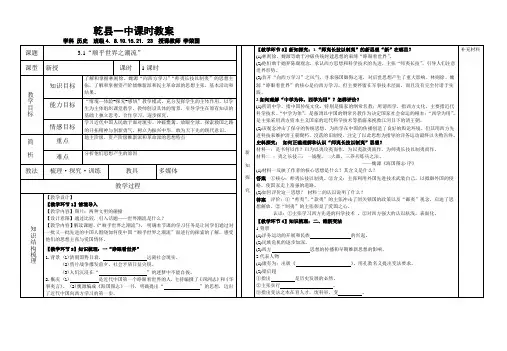

乾县一中课时教案学科历史班级4. 8.10.15.21. 23 授课教师李荣国课题 3.1“顺乎世界之潮流”新知探究【教学环节3】新知探究:1.“师夷长技以制夷”的新思想“新”在哪里?(1)林则徐、魏源等敢于冲破传统封建思想的束缚“睁眼看世界”。

(2)他们敢于抛弃陈腐观念,承认西方思想和科学技术的先进,主张“师夷长技”,引导人们注意世界形势。

(3)首开“向西方学习”之风气,寻求强国御侮之道,对后世思想产生了重大影响。

林则徐、魏源“睁眼看世界”的核心是向西方学习,但主要停留在军事技术层面,而且没有完全付诸于实践。

2.如何理解“中学为体,西学为用”?怎样评价?(1)所谓中学,指中国传统文化,特别是儒家的纲常名教;所谓西学,指西方文化,主要指近代科学技术。

“中学为体”,是强调以中国的纲常名教作为决定国家社会命运的根本;“西学为用”,是主张采用西方资本主义国家的近代科学技术等措施来挽救江河日下的清王朝。

(2)该观念冲击了保守的传统思想,为西学在中国的传播创造了良好的舆论环境。

但其用西方先进科技来维护清王朝腐朽、没落的旧制度,注定了以此思想为指导的洋务运动最终以失败告终。

史料探究:如何正确理解和认识“师夷长技以制夷”思想?材料一:是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。

材料二:夷之长技三:一战舰,二火器,三养兵练兵之法。

——魏源《海国图志·序》(1)材料一反映了作者的核心思想是什么?其含义是什么?答案①核心:师夷长技以制夷。

②含义:主张利用外国先进技术武装自己,以抵御外国的侵略,使国家走上富强的道路。

(2)如何评价这一思想?材料二的认识说明了什么?答案评价:①“师夷”、“款夷”的主张冲击了闭关锁国的政策以及“鄙夷”观念,启迪了思想解放。

②“制夷”的主张彰显了爱国之心。

认识:①主张学习西方先进的科学技术。

②对西方强大的认识肤浅,表面化。

【教学环节4】知识梳理:二、维新变法1.背景(1)洋务运动的开展和民族的兴起。

专题三近代中国思想解放的潮流一、“顺乎世界之潮流”教学目标:1、知识与能力:了解和掌握林则徐、魏源“向西方学习”“师夷长技以制夷”的思想主张,了解和掌握资产阶级维新派和民主革命派的思想主张、基本活动和结果;通过学生带着问题阅读教材和相关材料,培养学生的思维能力、提取有效信息的能力和语言表达能力。

2、过程与方法:通过重点讲述的方法,介绍各个时期代表人物的主要思想,突出他们超越自己时代的地方,引导学生准确评价历史人物。

“情境—体验-探究-感悟”教学模式。

充分发挥学生的主体作用,以学生为主体组织课堂教学,教师创设具体的情景,引导学生在原有知识的基础上独立思考、合作学习、逐步探究。

3、情感态度与价值观:学习近代中国人民敢于面对现实、冲破樊篱、放眼全球、探索救国之路的开拓精神与创新勇气,树立为振兴中华,刻苦读书,敢为天下先的现代意识。

体悟到经济、政治和文化等各种要素在经济全球化的时代背景之中,无论任何个体、任何民族或任何国家都无法在自我隔绝中实现一支独秀,进一步养成开放的学习心态与世界意识。

教学课时:1课时。

教学重难点:重点:林则徐、魏源的主要思想和资产阶级维新思想的主要主张。

难点:林则徐、魏源思想和资产阶级维新思想在中国近代化发展的影响。

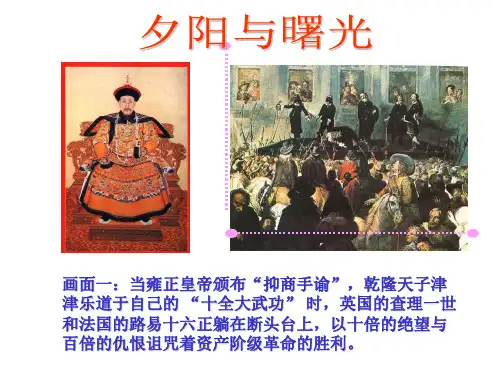

教学设计:情境导入:图片“两种文明的碰撞”。

师生共同感受19世纪前期中国和西方的差距。

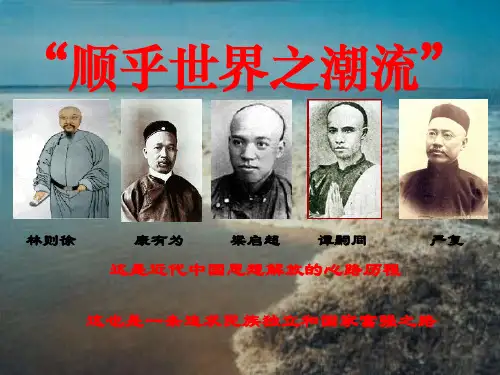

师:以鸦片战争为代表的西方资本主义文明对漫长而稳定的中国传统的政治、经济、社会、思想等系统产生了重大的撞击。

立足于数千年传统文化基础之上的士大夫群体中,出现了极少数的对西方文明的认知远在他人之上的人物。

如何顺应世界之潮流,如何认识自己,如何面对西方,如何改造传统的中国,他们进行着自己的思考和探索。

中国的思想界,开始出现一位位站在时代前列的人物,他们勇敢地引领时代风气之先,艰难的推动中国社会的变革。

20世纪以前,林则徐、魏源、康有为、梁启超、谭嗣同、严复、孙中山等是他们中的代表人物。

一、器物的变革——睁眼看世界(一)感知历史请学生简单介绍林则徐、魏源的生凭,教师出示典型图片。

事有顺乎天理,应乎人情,适乎世界之潮流写作文一切事物的成长与发展,都遵循着一定的自然规律。

就像老庄提倡的:“道法自然,顺其自然,无为而治。

”物之性乃物之本,只有顺物之天性,方能有所成,事有顺乎天理,应乎人情,适乎世界之潮流。

平凡朴实的种树能手郭橐驼,他之所以能被人们称赞,是因为他能顺木之天以致其性。

橐驼种树,培土均匀、密实,并使根部舒展,一旦离开便置之不理,将其像是抛弃了一样。

在郭橐驼看来,这就是树之天性,即它生长的最基本的自然规律。

待树木长成时,棵棵高大茂密,并且结实早。

相反,有的人种树,要么根部伸展不开,要么培土不够,一天天背离树木自然生长的本性,终使树木品质低劣,甚至不成活。

郭橐驼种树顺应木之天性,人们的称赞、羡慕、效仿,树木的高大、繁盛、茂密,是给他最大的回报。

事有顺乎天理,应乎人情,适乎世界之潮流,庖丁解牛,之所以游刃有余,是因为道者乃其所好。

庖丁解牛,并不像一般的厨师肆意地拿刀去切割,而是依照牛的身体结构及其特征,顺天性而解牛。

批大郤,导大窾,小心翼翼。

软的地方一刀掠过,硬的地方,则动刀甚微,如此反复,整头牛则如土委地。

庖丁解牛技艺高超,是因为它按照自然规律来解牛,在了解清楚牛的身体结构后,才开始动刀。

庖丁解牛顺应天性,因此也流芳百世,流传至今。

一切事物都有它的客观规律,若不去遵循,则只能是自食恶果。

拔苗助长,换来的结果只能是在别人收获的季节,自己却是一无所获;欲速则不达,换来的结果只能是物极必反,乐极生悲。

因此,只有顺天性,彼此之间才能有所成。

一个人要想成为生活的强者,所做的最基本的事情就是要遵循自然规律。

千百年来,人们一直在努力改造世界,时至今日,由于人们的过度开采、过度樵取,已经造成了非常严重的生态环境问题。

原因是什么?是因为人们对自然的不合理索取违背了自然生长规律。

所以,现在的我们,要顺应天性,与自然和谐相处。

做事要依乎天理,把握客观规律,事有顺乎天理,应乎人情,适乎世界之潮流,只有这样,彼此之间才能实现双赢。

事有顺乎天理,应乎人情,适乎世界之潮流作文主题习近平总书记曾说过,少年兴则国兴,少年强则国强。

青年一代,有理想有担当,国家就有前途,民族就有希望。

青年人是社会的中流砥柱,是国家发展的中坚力量,是民族振兴的希望。

顺应时代的要求,竭尽全力做好要做的事,做一个对社会有用的人才,是当下所有青年人前进的方向。

紧跟时代,砥砺前行。

历史的车轮不断向前,处于历史长河中的我们,只有跟上历史发展的脚步,紧跟时代的潮流,才能发挥自己的才能,实现个人价值与国家价值的统一。

古往今来,多少仁人志士追寻时代的召唤,前赴后继。

他们关注现实,关注生命,把为国利民作为至善的人生要求,回应时代的召唤。

中国核潜艇第一任设计师彭士禄,这位历经苦难长大的烈士,在新中国成立初期,国力薄弱、内忧外患之际,响应时代对他的要求,扛起了研制核潜艇的重任,隐姓埋名30载,终于成功研制出我国第一艘核潜艇,完成了祖国和人民交给他的任务。

彭士禄之所以受人爱戴,正是因为他响应了祖国的召唤,可以克服种种磨难。

所以我们青年人必须紧跟时代,砥砺前行。

竭尽所能,迎难而上。

生活中平凡的人有不平凡的力量,看似寻常,却异常艰辛。

历史的长河中,也许我们都没有轰轰烈烈的壮举,没有堪称大用的才华,没有跨时代的成就,但是在平凡的岗位上,同样可以做出并不平凡的成绩。

沙漠愚公苏和,十年如一日,只为保护历史遗迹,保护生态环境,终有一日沙漠变绿洲。

乡村教师张玉滚扎根基层,坚持支教十七年,只为当初的一句承诺,为了乡村教育事业奉献了青春。

无论伟大或是平凡,只要我们在自己的岗位上竭尽全力,做出对社会有用的事情,都可以向人民交出满意的答卷,这也就启示我们青年人,在我们人生道路中必须竭尽所能,迎难而上。

第8课“顺乎世界之潮流”一、“器物"层次1、抵抗派(19世纪四五十年代)——师夷长技术以制夷(1)代表人物及其作品代表人物主要作品主要内容意义林则徐《四洲志》介绍世界五大洲三十多个国家的历史、地理和政治概况等内容;是近代中国第一部系统的世界地理志.睁眼看世界第一人,开近代由爱国而研究、向西方学习之先河《华事夷言》主要是介绍了外国人对中国的看法魏源《海国图志》当时第一部由中国人编撰的最详备的世界史地著作,也是探系统阐述了“师夷长技方列强的侵略。

(3)目的:维护清王朝的统治(4)背景与原因①意义:开阔了人们的视野,启发人们冲破传统观念的束缚;迈出了近代中国人向西方学习的第一步,对近代中国探索救亡图存的道路具有重要的启迪作用.②局限:理论体系不完整,未能付诸于实践;以维护封建专制统治为目的。

2、洋务派(19世纪60年代至90年代)—-中体西用(1)代表人物李鸿章、张之洞、曾国藩(2)含义在坚持中国的君主专制制度和传统的伦理道德、纲常名教的基础上,引进、学习和使用西方的科学技术、生产工艺,以求富国强兵。

(3)目的:维护清王朝的统治(4)实践①创办军用和民用工业②派遣留学生③筹划海防(5)结果:以失败而告终(6)评价①进步性:冲击了保守观念,传播了西学;推动了洋务运动的开展;迈出了中国近代化的第一步.②局限:其根本目的在于维护封建专制制度和纲常名教,仅限于器物层次。

3、抵抗派与洋务运动思想主张的异同比较1、改良派(19世纪90年代)——康梁维新思想(1)背景①政治:甲午战败,帝国主义掀起瓜分中国的狂潮,民族危机加深;民族资产阶级登上政治舞台②经济:民族资本主义经济的初步发展③思想:早期维新思想(2)目的:变法图强,在中国发展资本主义(3)代表人物及思想主张(5)评价①意义:挽救民族危亡的爱国运动;资产阶级思想启蒙运动,提高了知识分子参与政治的热情;对封建制度的批判,客观上促进了资产阶级革命思想的传播。