光合作用发展史1

- 格式:ppt

- 大小:3.57 MB

- 文档页数:27

光合作用的过程光合作用是植物、藻类和一些细菌利用光能将二氧化碳和水转化为有机物和氧气的过程。

这一过程是地球上生物体得以生存的重要能量转化过程之一。

下面将详细介绍光合作用的过程。

光合作用的基本原理在光合作用中,光合生物利用叶绿素等色素吸收光能,把光能转化为化学能,从而完成有机物的合成。

整个光合作用主要可分为两个阶段:光反应和暗反应。

光反应光反应发生在叶绿体的基板上,其主要作用是把光能转化为化学物质能,产生氧气。

当叶绿体中的叶绿体色素分子受到光激发后,会释放电子。

这些被激发的电子通过一系列的电子传递过程被输送到反应中心,最终产生ATP和NADPH。

暗反应暗反应是在光照下和不受制于光照因素时进行的,其主要作用是利用上述光反应产生的ATP和NADPH,将二氧化碳还原成有机化合物,最终合成葡萄糖。

暗反应中最关键的环节是卡尔文循环,包括碳的固定、还原和再生三个步骤。

光合作用的影响因素光合作用的进行受到多种因素的影响,其中最主要的包括光强、温度和二氧化碳浓度。

•光强:高光强下,光合作用速率增加,但当光强过强时,会导致叶绿体受损;低光强下,光合作用速率下降。

•温度:适宜的温度能够促进酶的活性,提高光合作用效率,但过高或过低的温度会抑制光合作用的进行。

•二氧化碳浓度:较高的二氧化碳浓度有利于光合作用的进行,但在某些情况下也会受到其他因素的影响。

光合作用的意义光合作用作为生物体获得能量的关键过程,具有重要的意义:•氧气的释放:光合作用是氧气的主要来源,维持了地球上生物体的呼吸。

•有机物的合成:光合作用是植物等生物体合成有机物的主要途径,为生物体提供了营养。

综上所述,光合作用是一个复杂而精密的生物过程,为地球上生命提供了不可或缺的能量和物质基础,其理解和研究对于生物学和生态学的发展具有重要意义。

光合作用的故事有哪些光合作用是植物和一些细菌、藻类等生物利用光能将二氧化碳转化为有机物质的生物化学过程。

它是地球上生命链条中至关重要的一环,支撑着地球上绝大部分生物的生存。

那么,光合作用的故事究竟有哪些呢?我们来探讨一下。

1. 太阳的光辉光合作用的故事始于太阳的光辉。

太阳作为地球上的主要能量来源,它不仅为植物提供生长所需的能量,也是光合作用进行的基础。

植物利用太阳的光能,通过叶绿素等色素吸收光线中的能量,将其转化为化学能。

2. 叶绿素的魔力叶绿素是植物中最重要的色素之一,也是光合作用得以进行的关键。

它能够吸收光子并将其能量转化为植物可用的化学能。

叶绿素分布在植物叶片的叶绿体中,通过随风摇曳的叶片,让光合作用的故事在每一个植物体内悄然上演。

3. 二氧化碳的奇遇光合作用的另一位主角是二氧化碳。

植物通过叶片上微小的气孔吸收空气中的二氧化碳,并在光合作用中将其转化为葡萄糖等有机物质。

这种化学反应不仅为植物提供能量,也为地球的大气循环和生态平衡贡献力量。

4. 氧气的救赎光合作用产生的氧气,不仅滋养了植物,也让其他生物受益匪浅。

氧气是地球上绝大多数生物所需的呼吸气体,它支撑着生物体呼吸和生存的基础。

光合作用的故事在释放氧气的同时,也在维护着地球上的生态平衡。

5. 循环的轮回光合作用形成了一个循环的轮回:植物吸收阳光和二氧化碳进行光合作用产生能量和氧气,动物吸收氧气进行呼吸代谢释放二氧化碳,这些二氧化碳再供给植物继续进行光合作用。

这个循环不断地推动着生物链条的运转。

结语光合作用是地球上生命链条中不可或缺的一环,它的故事涉及太阳的光辉、叶绿素的魔力、二氧化碳的奇遇、氧气的救赎和循环的轮回。

只有当所有这些要素紧密相连,才能维系着地球上生物的生存和繁衍。

光合作用的故事还在继续,它的精彩令人期待。

希望通过本文的探讨,能让读者更深入地了解光合作用这一神奇的生命过程,感受到生命之间微妙的联系以及每一个生物在生态系统中的重要作用。

高中生物学发展史知识小结必修一(一)细胞学说的建立和发展过程1.1543年,比利时的维萨里发表《人体构造》,揭示了人体在器官水平的结构。

2.罗伯特虎克:英国人,细胞的发现者和命名者。

1665年,他用显微镜观察植物的木栓组织,发现由许多规则的小室组成,并把“小室”称为cell——细胞。

3.列文虎克:荷兰人,他用自制的显微镜进行观察,对红细胞和动物精子进行了精确的描述。

4.19世纪30年代,德国植物学家施莱登(1804— 1881)和动物学家施旺(1810— 1882)提出了细胞学说,指出细胞是一切动植物结构的基本单位。

恩格斯曾把细胞学说誉为19世纪自然科学三大发现之一。

5.魏尔肖:德国人,他在前人研究成果的基础上,总结出“细胞通过分裂产生新细胞”。

(二)生物膜流动镶嵌模型的探索历程1.1895年,欧文顿发现脂质更容易通过细胞膜。

提出假说:膜是由脂质组成的。

2.20世纪初,科学家的化学分析结果,指出膜主要由脂质和蛋白质组成。

3.1925年,两位荷兰科学家用丙酮从细胞膜中提取脂质,铺成单层分子,发现面积是细胞膜的2倍。

提出假说:细胞膜中的磷脂是双层的4.1959年,罗伯特森在电镜下看到细胞膜由“暗—亮—暗”的三层结构构成。

提出假说:生物膜是由“蛋白质—脂质—蛋白质”的三层结构构成的静态统一结构5.1970年,科学家用荧光标记人和鼠的细胞膜并让两种细胞融合,放置一段时间后发现两种荧光抗体均匀分布。

提出假说:细胞膜具有流动性6.1972年,桑格和尼克森提出生物膜流动镶嵌模型,强调膜的流动性和膜蛋白分布的不对称性,并为大多数人所接受。

(三)酶的发现史1.斯帕兰札尼:意大利人,生理学家。

1783年他通过实验证实胃液具有化学性消化作用。

2.巴斯德:法国人,微生物学家,化学家,提出酿酒中的发酵是由于酵母菌的存在,没有活细胞的参与,糖类是不可能变成酒精。

3.李比希:德国人,化学家。

认为引起发酵时酵母细胞中的某些物质,但这些物质只有在酵母细胞死亡并裂解后才能发挥作用。

光合作用的探究历程周静微[教材分析]本节课为高中必修1《分子与细胞》(人教版)第5章第4节能量之源——光与光合作用中的内容。

第4节包括“捕获光能的色素和结构”、“光合作用的原理和应用”两大部分,其中“光合作用的探究历程”这部分内容往往被许多老师在上课时一带而过,并未加以重视。

事实上,光合作用探究过程中的经典实验,从一定程度上反映了科学探究的一般方法,是培养学生科学精神、科学态度和科学研究方法的好素材,为后面众多的实验打下一个良好的感知基础,也为讲述光合作用的原理、过程做好知识铺垫。

因此,“光合作用的探究历程”这部分内容相当重要,不容忽视。

[教学目标]知识与技能:1.说出光合作用的探究历程。

2.初步掌握科学探究的一般方法。

过程与方法:尝试分析实验、设计实验。

情感态度与价值观:1.关注科学工作的方法和过程,形成严谨的科学态度及创新、合作的科学精神。

2.体验科学发现的艰难和科学家们的智慧力量,确立进行科学研究的欲望和信心。

[教学重点]1.光合作用的探究历程。

2.科学探究实验的基本方法。

[教学难点]真正领悟探究实验的科学原理和方法,并很好地运用到设计实验中。

[教学方法]探究与发现式教学;小组合作学习[教学媒体]实物投影、多媒体课件[教学设计思路]本节课以“光合作用的探究历程”为主线,遵循科学家的探索思路,通过对几个经典实验的讨论分析,采取“提出问题—探究—解决问题”的教学方法,层层递进,环环相扣,让学生对科学探究有一个比较完整的认识,从中领悟科学探究的原则和一般方法。

在教学中,采用多元化的教学方式:利用视频动画、录像等教学手段,让学生对实验过程有直观感性的认识;通过学生课前设计表格、角色扮演、代表介绍等手段,充分调动学生学习主动积极性;把学生分为若干小组活动,使学生在较短的时间内确定实验方案,培养团队合作精神;通过师生共同总结并同步板书,让学生更深入地理解光合作用的概念和总反应式中的各个部分;通过课堂实验设计,及时加深巩固本节课所学习、涉及到的实验原理和方法,培养学生的科学素质和创新精神。

光合作用发展过程光合作用是地球上生命存在的基础,是植物通过光能将二氧化碳和水转化为有机物质的过程。

它是一连串复杂的化学反应,经历了漫长的进化过程,才得以形成今天我们所熟知的光合作用。

本文将以人类的视角,详细描述光合作用的发展过程。

在距今约40亿年前的原始地球上,光合作用并不存在。

地球大气层中主要是二氧化碳、氮气和水蒸气等气体,没有氧气的存在。

然而,随着细菌的出现,光合作用也逐渐孕育而生。

最早的光合作用是一种无氧光合作用,即光合细菌利用光合色素直接将光能转化为化学能,产生有机物质。

这种光合作用并不产生氧气,而是以硫化物为电子供体,将二氧化碳还原为有机物质。

这种无氧光合作用是地球上最早的能量来源之一。

随着氧气的积累,地球的大气层逐渐发生了变化。

氧气的释放使得地球的气候和环境发生了巨大的改变,为后续的生命演化创造了条件。

同时,氧气还催化了光合作用的进一步发展。

约20亿年前,光合作用出现了一种重要的突破,即氧化光合作用。

这种光合作用利用光合色素将光能转化为化学能,并产生氧气作为副产物。

氧化光合作用的出现极大地改变了地球的气候和环境,使得氧气逐渐增加到目前大气层中的含量。

氧化光合作用是光合作用的重要进化阶段,它使得植物能够利用光能将二氧化碳和水转化为有机物质,并释放出氧气。

这一过程为地球上其他生物提供了丰富的氧气资源,为生命的多样性和繁盛奠定了基础。

随着时间的推移,光合作用进一步演化。

约10亿年前,真核生物出现,植物开始具备了真正意义上的叶绿体,并且光合作用的效率也得到了提高。

这使得植物能够更有效地利用光能,将二氧化碳和水转化为有机物质,为地球上更为复杂的生物系统提供了能量。

如今,光合作用成为地球生态系统中最为重要的化学反应之一。

植物通过光合作用将太阳能转化为化学能,为自身提供能量,同时也为其他生物提供食物和氧气。

光合作用还能够吸收大量的二氧化碳,缓解全球变暖的问题。

光合作用的发展过程经历了漫长的进化,从最早的无氧光合作用到氧化光合作用,再到如今的高效光合作用。

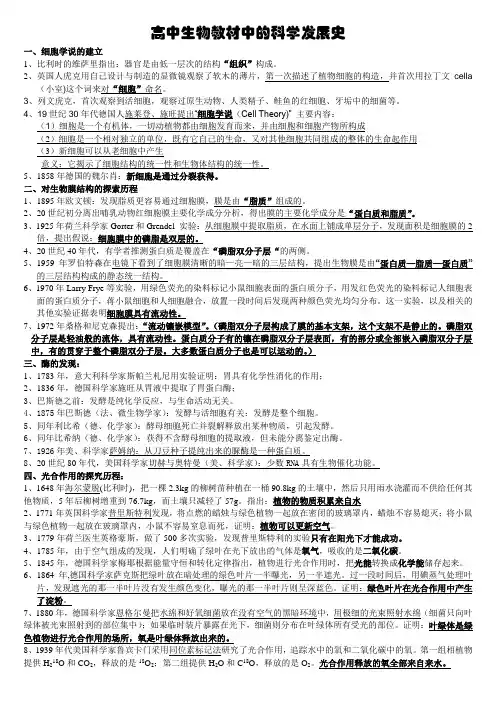

高中生物教材中的科学发展史一、细胞学说的建立1、比利时的维萨里指出:器官是由低一层次的结构“组织”构成。

2、英国人虎克用自己设计与制造的显微镜观察了软木的薄片,第一次描述了植物细胞的构造,并首次用拉丁文cella(小室)这个词来对“细胞”命名。

3、列文虎克,首次观察到活细胞,观察过原生动物、人类精子、鲑鱼的红细胞、牙垢中的细菌等。

4、19世纪30年代德国人施莱登、施旺提出“细胞学说(Cell Theory)”主要内容:(1)细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成(2)细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对其他细胞共同组成的整体的生命起作用(3)新细胞可以从老细胞中产生意义:它揭示了细胞结构的统一性和生物体结构的统一性。

5、1858年德国的魏尔肖:新细胞是通过分裂获得。

二、对生物膜结构的探索历程1、1895年欧文顿:发现脂质更容易通过细胞膜,膜是由“脂质”组成的。

2、20世纪初分离出哺乳动物红细胞膜主要化学成分分析,得出膜的主要化学成分是“蛋白质和脂质”。

3、1925年荷兰科学家Gorter和Grendel 实验:从细胞膜中提取脂质,在水面上铺成单层分子,发现面积是细胞膜的2倍,提出假说:细胞膜中的磷脂是双层的。

4、20世纪40年代,有学者推测蛋白质是覆盖在“磷脂双分子层“的两侧。

5、1959年罗伯特森在电镜下看到了细胞膜清晰的暗—亮—暗的三层结构,提出生物膜是由“蛋白质—脂质—蛋白质”的三层结构构成的静态统一结构。

6、1970年Larry Frye等实验,用绿色荧光的染料标记小鼠细胞表面的蛋白质分子,用发红色荧光的染料标记人细胞表面的蛋白质分子,蒋小鼠细胞和人细胞融合,放置一段时间后发现两种颜色荧光均匀分布。

这一实验,以及相关的其他实验证据表明细胞膜具有流动性。

7、1972年桑格和尼克森提出:“流动镶嵌模型”。

(磷脂双分子层构成了膜的基本支架,这个支架不是静止的。

光合作用是自然界中实现碳循环非常重要的一环,对我们现在生物圈能维持这样的稳定性有着非常重要的作用,那么我们今天就来详细了解一下什么是光合作用,光合作用的过程和实质是什么?一、光合作用的定义光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并且释放出氧的过程。

发现者:英国科学家普利斯特利二、光合作用的过程1、光反应(1)场所:叶绿体的类囊体上。

(2)条件:光照、色素、酶等。

(3)物质变化:叶绿体利用吸收的光能,将水分解成[H]和O2,同时促成ADP和Pi 发生化学反应,形成ATP。

(4)能量变化:光能转变为ATP中的活跃的化学能。

2、暗反应(1)场所:叶绿体内的基质中。

(2)条件:多种酶参加催化。

(3)物质变化:CO2的固定:CO2与植物体内的C5结合,形成C3;C3的还原:在有关酶的催化作用下,C3接受ATP水解释放的能量并且被还原,经过一系列的变化,形成葡萄糖和C5。

(4)能量变化:ATP中活跃的化学能转变为有机物中的稳定的化学能。

反应的化学方程式为:6CO2+6H2O---光照+叶绿素---C6H12O6+6O2三、光合作用的实质1、物质上,将无机物转换成有机物2、能量上,将活跃的化学能转化为稳定的化学能四、光合作用中的光的要求光合作用主要靠可见波段的光来进行,波长390-410nm紫光可活跃叶绿体运动;波长600-700nm红光,可增强叶绿体的光合作用;波长500-560nm绿光,会被叶绿体反射和透射,使光合作用下降。

所以,凡是落在这一范围内的光都可以进行光合作用(绿光不好)。

五、植物的光合作用有什么好处1、将光能转变成化学能。

绿色植物在同化二氧化碳的过程中,把太阳光能转变为化学能,并蓄积在形成的有机化合物中。

人类所利用的能源,如煤炭、天然气、木材等都是如今或过去的植物通过光合作用形成的;2、吸收空气中的二氧化碳,释放氧气,这就在一定程度上保证了生物圈中的碳——氧平衡3、光合作用制造的有机物,既为植物的生长发育提供营养物质,也为动物和人提供食物来源;4、光合作用将光能转化并储存在有机物里,为动、植物和人类生命活动提供能量来源;。

光合作用(Photosynthesis)是植物、藻类和某些细菌利用叶绿素,在可见光的照射下,将二氧化碳和水转化为有机物,并释放出氧气的生化过程。

植物之所以被称为食物链的生产者,是因为它们能够通过光合作用利用无机物生产有机物并且贮存能量。

通过食用,食物链的消费者可以吸收到植物所贮存的能量,效率为30%左右。

对于生物界的几乎所有生物来说,这个过程是它们赖以生存的关键。

而地球上的碳氧循环,光合作用是必不可少的。

·英文描述Photosynthesis is the conversion of energy from the Sun to chemical energy (sugars) by green plants. The "fuel" for ecosystems is energy from the Sun. Sunlight is captured by green plants during photosynthesis and stored as chemical energy in carbohydrate molecules. The energy then passes through the ecosystem from species to species when herbivores eat plants and carnivores eat the herbivores. And these interactions form food chains.·传统定义植物利用阳光的能量,将二氧化碳转换成淀粉,以供植物及动物作为食物的来源。

叶绿体由于是植物进行光合作用的地方,因此叶绿体可以说是阳光传递生命的媒介。

(1)原理植物与动物不同,它们没有消化系统,因此它们必须依靠其他的方式来进行对营养的摄取。

就是所谓的自养生物。

对于绿色植物来说,在阳光充足的白天,它们将利用阳光的能量来进行光合作用,以获得生长发育必需的养分。

光合作用秒懂百科光合作用是一种重要的生物化学过程,它是植物、藻类和一些细菌利用阳光能量将二氧化碳和水转化为有机物质(如葡萄糖)和氧气的过程。

光合作用不仅是绿色植物生长和生存的重要方式,也是地球上维持生物生态平衡的关键。

光合作用的核心是叶绿素,它是植物叶片中的一种绿色色素。

叶绿素能够吸收光能,将其转化为化学能,驱动光合作用的进行。

当太阳光照射到叶绿素上时,光能被吸收,激发叶绿素中的电子,使其跃迁到高能级。

这些高能电子将被传递给光合色素复合物,最终被用于合成有机物质。

光合作用分为光反应和暗反应两个阶段。

在光反应阶段,光能被捕获并转化为化学能。

这个过程发生在叶绿体的脊状体中,其中包含了许多叶绿素分子。

通过光合色素复合物,光能被吸收并转化为高能电子,产生了氧气和ATP(三磷酸腺苷)。

在暗反应阶段,光合作用的产物ATP被用于合成有机物质。

这个过程发生在叶绿体的基质(液体部分)中,称为Calvin循环。

通过Calvin循环,二氧化碳被还原成葡萄糖,需要ATP和NADPH(辅酶还原型磷酸二核苷酸)的参与。

暗反应不依赖光能,因此可以在黑暗条件下进行。

光合作用是一个复杂的过程,涉及许多酶的催化和调控。

它不仅为植物提供了能量和有机物质,还释放出氧气,为地球上的其他生物提供了呼吸所需的氧气。

此外,光合作用还有助于减少大气中的二氧化碳浓度,对缓解温室效应和气候变化具有重要意义。

光合作用是植物界最重要的生理过程之一,它利用阳光能量将二氧化碳和水转化为有机物质和氧气。

光合作用不仅是植物生长和生存的关键,也对地球生态系统的稳定起着重要作用。

通过了解光合作用的原理和过程,我们可以更好地理解植物的生命活动,促进农业生产和环境保护的发展。

光合作用有关资料光合作用是自然界中一项至关重要的生命过程,它发生在植物、藻类和一些细菌中,通过将光能转化为化学能,促使二氧化碳和水转化为有机物和氧气。

在这个过程中,植物利用光合作用获得了生长和生存所需的能量,也为地球上的氧气来源之一。

光合作用的基本过程光合作用主要包括两个阶段:光反应和暗反应。

在光反应中,植物的叶绿体内的叶绿体膜上存在光合色素,当叶绿体吸收到光能后,它启动了一系列能量传递和反应,最终产生了氧气和能量丰富的化合物ATP和NADPH。

暗反应则是在光反应产生的ATP和NADPH的作用下,将二氧化碳固定为葡萄糖等有机物的过程。

光合作用的影响光合作用的发生对地球上的生态环境和气候具有深远的影响。

首先,光合作用是生态系统中能源的重要来源,它支撑着地球上绝大多数生物体的生存。

其次,光合作用产生的氧气是维持氧气含量的重要来源,维持了地球上大气氧气的平衡。

此外,通过固定二氧化碳,光合作用还对大气中的二氧化碳浓度和气候具有调控作用。

光合作用的调控机制光合作用的进行受到多种因素的调控,包括光照强度、光谱组成、温度和水分等。

植物可以通过光反应和暗反应中的各种酶和调控因子来适应外部环境的变化。

此外,一些生物体还可以通过控制气孔大小和数量等途径来调节光合作用的进行,使植物在不同的环境条件下都能够维持生长。

光合作用的应用光合作用的原理和机制也被广泛应用在工业和生活中。

例如,人们通过模仿光合作用的原理研发出人工光合作用系统,用于太阳能的转化。

另外,植物的光合作用还被用于净化空气或废水、制备生物能源等方面。

结语光合作用作为自然界中至关重要的生命过程,不仅赋予了植物生命的能量,也让我们地球上的生物体得以生存。

通过深入了解光合作用的原理和影响,我们可以更好地保护和利用这一生命过程,为地球的气候和生态环境作出更积极的贡献。

光合作用的历史一、古代发现在古代,人们已经开始观察到一种神奇的现象,即植物在太阳下生长茂盛。

古埃及人相信太阳是所有生命的创造者,植物能够通过太阳的光线进行某种转化来生长。

这种现象引发了人们对光合作用的好奇与探索。

二、植物光合作用的启示17世纪,“生命之火”的理论被研究者鲍因提出,他认为光合作用如同植物的呼吸一样,是植物生存的关键。

这种启发促使科学家们开始深入研究植物如何利用阳光进行光合作用的过程。

三、光合作用的关键发现19世纪末20世纪初,科学家们对光合作用的研究取得了重大突破。

荷兰科学家范尼尔发现植物只有在光照下才能释放氧气,他发现了氧气的来源是水分子,这一发现揭开了光合作用的核心过程。

四、光合作用的机制解析20世纪,科学家们对光合作用的机制有了更深入的理解。

他们发现叶绿体是光合作用的主要场所,光能被捕获并转化为化学能。

通过光合作用,植物可以将二氧化碳和水转化成糖类物质,并释放出氧气。

五、现代光合作用研究随着科学技术的飞速发展,现代对光合作用的研究变得更加深入和细致。

科学家们利用分子生物学、蛋白质结构等技术手段,揭示了光合作用背后更为复杂的化学过程。

六、光合作用的意义与展望光合作用作为自然界中一个重要的生命过程,对地球生态系统的稳定起着至关重要的作用。

通过光合作用,植物制造出氧气、提供能量和营养物质,为整个生物圈的生存发展做出了巨大贡献。

结语光合作用的历史早已悠久,经过多个阶段的探索与发现,人类对光合作用的了解不断深化,这一生命之源的奥秘仍然让我们充满好奇和探求。

愿科学家们继续保持对光合作用的研究热情,揭示更多有关这一生命过程的秘密。

光合作用的历史演变光合作用是一种生物体利用太阳能将二氧化碳和水转化为有机物质的过程。

它是地球上生物多样性和能量流动的基础,对维持地球生态平衡起着重要作用。

本文将从原始生物开始,逐步探讨光合作用的历史演变。

1. 原始生物的光合作用早在约37亿年前,地球上出现了最早的原始生物。

这些单细胞生物通过光合作用将光能转化为化学能,实现了自身的生存和繁衍。

这一光合作用过程中产生的氧气改变了地球的大气组成,为后续生物进化提供了条件。

2. 古代光合作用生物的出现约20亿年前,由于原始生物长期进行光合作用,地球的氧气含量逐渐增加。

这种大气氧化使得氧气敏感的生物进化出现了新的突破。

蓝藻细菌开始出现,它们具有叶绿素等色素,能够更高效地进行光合作用。

这些古代藻类的出现为后来植物的进化奠定了基础。

3. 植物光合作用的进化约14亿年前,出现了第一个真核光合生物。

这种生物与古代藻类有所不同,它们在细胞内形成了真正的叶绿体结构,并且能够进行更高效的光合作用。

这一进化过程奠定了现代植物光合作用的基础。

4. 光合作用的多样性随着时间的推移,光合作用在地球上的生物中不断演变和多样化。

除了植物,还有一些浮游生物,如浮游藻类等也能通过光合作用获取能量。

此外,一些细菌也可以进行光合作用,称为光合细菌。

光合作用的多样性使得光合生物在各个环境中都能找到自己的生存之道。

5. 光合作用与人类的关系光合作用为人类的生活和发展提供了重要的资源。

植物通过光合作用产生的氧气为地球大气提供了充足的氧气含量,维持了生物圈的平衡。

同时,植物通过光合作用产生的有机物也为人类提供了食物、能源和纤维等资源。

此外,人类通过研究光合作用机制,也能够应用在工业生产和环境保护等领域。

结语光合作用的历史演变展示了生物在地球上追逐光能的过程。

从原始生物到现代植物,光合作用在不断演化和多样化,为地球上的生命创造了繁荣的生态系统。

人类也从中受益,并与光合作用紧密相连。

随着科学技术的发展,我们对光合作用的理解将会深入,为更好地利用和保护光合作用提供指导。

光合作用的历史发展过程是怎样的光合作用,这个自然界中最为神奇和重要的过程之一,对于地球上几乎所有生命的存在和延续都起着至关重要的作用。

它不仅为植物提供了生长和生存所需的能量,也间接地为动物和人类提供了食物和氧气。

那么,光合作用的发现和研究经历了怎样的历史发展过程呢?早在公元前 3 世纪,古希腊哲学家亚里士多德就对植物的生长产生了浓厚的兴趣。

然而,当时的科学认知水平有限,对于植物如何生长和获取营养的理解还非常模糊。

到了 17 世纪,比利时的科学家海尔蒙特进行了一项著名的柳树实验。

他将一棵柳树苗种植在一个装有一定量土壤的木桶中,只浇水。

五年后,柳树的重量增加了很多,而土壤的重量几乎没有变化。

海尔蒙特由此得出结论,认为植物生长所需的物质主要来自于水。

虽然这个实验在方法和结论上存在一定的局限性,但它为后来对光合作用的研究奠定了基础。

18 世纪,英国科学家普利斯特利通过实验发现,植物能够更新因蜡烛燃烧或动物呼吸而变得污浊的空气。

他将一支点燃的蜡烛和一只小白鼠分别放在密闭的玻璃罩内,蜡烛不久就熄灭了,小白鼠很快也死去了。

而当他把一盆植物和点燃的蜡烛或小白鼠一起放入密闭的玻璃罩内时,蜡烛能够长时间燃烧,小白鼠也能够存活较长时间。

普利斯特利的实验初步揭示了植物与空气之间的某种关系,但他并没有明确指出这种关系的本质。

后来,荷兰科学家英格豪斯进一步改进了普利斯特利的实验。

他发现,只有在有光的条件下,植物才能更新空气。

这一发现使得人们开始认识到光在植物生长和空气更新过程中的重要作用。

19 世纪,科学家们对于光合作用的研究取得了更为重要的突破。

德国科学家萨克斯通过实验证明,植物在光下能够产生淀粉。

他将绿叶在暗处放置几个小时,以消耗叶片中原有的淀粉,然后将叶片的一半曝光,另一半遮光。

一段时间后,用碘液处理叶片,发现曝光的部分呈深蓝色,遮光的部分则没有颜色变化。

这一实验有力地证明了光合作用能够产生有机物——淀粉。

同一时期,德国科学家恩格尔曼利用水绵和好氧细菌进行了巧妙的实验。