小学三年级古诗欣赏

- 格式:pptx

- 大小:10.24 MB

- 文档页数:30

小学生古诗注解及赏析绝句杜甫两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。

注释西岭:西岭雪山。

千秋雪:指西岭雪山上千年不化的积雪。

泊:停泊。

东吴:古时候吴国的领地。

万里船:不远万里开来的船只。

译文两只黄鹂在空中鸣叫,一行白鹭在天空中飞翔。

窗口可以看见西岭千年不化的积雪,门口停泊着从东吴万里开来的船只江畔独步寻花杜甫黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低。

留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。

注释:黄四娘:杜甫住成都草堂时的邻居。

蹊(xī):小路。

留连:即留恋,舍不得离去。

赏析:《江畔独步寻花七绝句》是唐代大诗人杜甫的组诗作品,共七首。

第一首写独步寻花的原因从恼花写起;第二首写行至江滨见繁花之多;第三首写某些人家的花,红白耀眼,应接不暇;第四首则写遥望少城之花,想象其花之盛与人之乐;第五首写黄师塔前之桃花;第六首写黄四娘家尽是花;第七首总结赏花、爱花、惜花。

组诗前四首分别描写恼花、怕春、报春、怜花而流露出悲愁的情怀;后三首显示出赏花时的喜悦之情,蕴含春光难留之意。

全诗脉络清楚,层次井然,是一幅独步寻花图,表现了杜甫对花的惜爱、在美好生活中的留连和对美好事物常在的希望。

早春呈水部张十八员外(其一)韩愈天街小雨润如酥,草色遥看近却无。

最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。

注释:⑴呈:恭敬地送给。

水部张十八员外:指张籍(766—830年)唐代人。

在同族兄弟中排行第十八,曾任水部员外郎。

⑵天街:京城街道。

润如酥:细腻如酥。

酥,动物的油,这里形容春雨的细腻。

⑶最是:正是。

处:时。

⑷绝胜:远远胜过。

皇都:帝都,这里指长安。

赏析:这是一首描写和赞美早春美景的七言绝句。

第一句写初春的小雨,以“润如酥”来形容它的细滑润泽,十分准确地写出了它的特点,遣词用句十分优美。

与杜甫的“好雨知时节,当春乃发生。

随风潜入夜,润物细无声”有异曲同工之妙。

第二句紧承首句,写草沾雨后的景色。

以远看似青,近看却无,描画出了初春小草沾雨后的朦胧景象。

【三首】小学三年级学生要学的古诗词的原文翻译及赏析【篇一】小儿垂钓唐代:胡令能蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。

路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。

译文一个头发蓬乱、面孔青嫩的小孩在河边学着大人钓鱼,侧着身子坐在草丛中,野草掩映了他的身影。

听到有过路的人问路,小孩漠不关心地摆了摆手,生怕惊动了鱼儿,不敢回应过路人。

注释蓬头:形容小孩可爱。

稚子:年龄小的、懵懂的孩子。

垂纶:钓鱼。

纶:钓鱼用的丝线。

莓:一种野草。

苔:苔藓植物。

映:遮映。

借问:向人打听。

鱼惊:鱼儿受到惊吓。

应:回应,答应,理睬。

鉴赏《小儿垂钓》是一首以儿童生活为题材的诗作,诗写一“蓬头稚子”学钓鱼,“侧坐莓苔草映身”,路人向小儿招手,想借问打听一些事情,那小儿却“怕得鱼惊不应人”(怕惊了鱼而不置一词),真是活灵活现、惟妙惟肖,形神兼备,意趣盎然。

其艺术成就丝毫不亚于杜牧的《清明》一诗。

此诗分垂钓和问路两层,第一、二句重在写垂钓(形),第三、四句重在问路(传神)。

第一、二句,稚子,小孩也。

“蓬头”写其外貌,突出了小孩的幼稚顽皮,天真可爱。

“纶”是钓丝,“垂纶”即题目中的“垂钓”,也就是钓鱼。

诗人对这垂钓小儿的形貌不加粉饰,直写出山野孩子头发蓬乱的本来面目,使人觉得自然可爱与真实可信。

“学”是这首诗的诗眼。

这个小孩子初学钓鱼,所以特别小心。

在垂钓时,“侧坐”姿态,草映其身,行为情景,如在眼前。

“侧坐”带有随意坐下的意思。

侧坐,而非稳坐,正与小儿初学此道的心境相吻合。

这也可以想见小儿不拘形迹地专心致志于钓鱼的情景。

“莓苔”,泛指贴着地面生长在阴湿地方的低等植物,从“莓苔”不仅可以知道小儿选择钓鱼的地方是在阳光罕见人迹罕到的所在,更是一个鱼不受惊、人不暴晒的颇为理想的钓鱼去处,为后文所说“怕得鱼惊不应人”做了铺垫。

“草映身”,也不只是在为小儿画像,它在结构上,对于下句的“路人借问”还有着直接的承接关系──路人之向小儿打问,就因为看得见小儿。

后两句中“遥招手”的主语还是小儿。

适合三年级小学生的古诗精选1适合三年级小学生的古诗精选篇一《望天门山》作者:李白(唐代诗人)天门中断楚江开,碧水东流至此回。

两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

注释:天门山:位于安徽省和县与芜湖市长江两岸,在江北的叫西梁山,在江南的叫东梁山(古代又称博望山)。

两山隔江对峙,形同天设的门户,天门由此得名。

《江南通志》记云:“两山石状晓岩,东西相向,横夹大江,对峙如门。

俗呼梁山日西梁山,呼博望山日东梁山,总谓之天门山。

”中断:江水从中间隔断两山。

楚江:即长江。

因为古代长江中游地带属楚国,所以叫楚江。

开:劈开,断开。

至此:意为东流的江水在这转向北流。

一作“直北”。

回:回漩,回转。

指这一段江水由于地势险峻方向有所改变,并更加汹涌。

两岸青山:分别指东梁山和西梁山。

出:突出,出现。

日边来:指孤舟从天水相接处的远方驶来,远远望去,仿佛来自日边。

译文:长江犹如巨斧劈开天门雄峰,碧绿江水东流到此回旋澎湃。

两岸青山对峙美景难分高下,遇见一叶孤舟悠悠来自天边。

2.适合三年级小学生的古诗精选篇二《至后》(唐)杜甫冬至至后日初长,远在剑南思洛阳。

青袍白马有何意,金谷铜驼非故乡。

梅花欲开不自觉,棣萼一别永相望。

愁极本凭诗遣兴,诗成吟咏转凄凉。

注释:日初长:指冬至之后,白天逐渐由短变长。

剑南:这里指蜀地。

因在剑门关以南,故称。

青袍白马:此和《洗兵行》中所用不是一个意思。

这里指的是幕府生活。

邵注:金谷园、铜驼陌,皆洛阳胜地。

非故乡:金谷铜驼,洛阳皆遭乱矣,物是人非。

棣萼:《诗》:棠棣之华,萼不薜梅。

棣萼,以比喻兄弟。

愁极:意为愁苦极时本欲借诗遣怀,但诗成而吟咏反觉更添凄凉。

译文:冬至之后,白天渐长而黑夜渐短。

我在远远的成都思念洛阳。

我在严武的幕府中志不自展,成都虽也有如金谷、铜驼一类的胜地但毕竟不是故乡金谷铜驼。

梅花正含苞欲放,我不自觉地想起我洛阳的兄弟朋友。

愁闷极了,本想写诗来排愁,没想到越写越凄凉了。

3.适合三年级小学生的古诗精选篇三《霜月》唐•李商隐初闻征雁已无蝉,百尺楼高水接天。

小学三年级语文古诗三首古诗是中华民族的文化瑰宝,是中华传统文化的重要组成部分。

在小学三年级语文教学中,古诗的学习是培养学生审美情趣、提高语文素养的一项重要内容。

下面,我们来欣赏并学习三首小学三年级适合的古诗。

第一首古诗:《登鹳雀楼》白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

这首诗由唐代大诗人王之涣所作,以其简洁而深远的意境而闻名。

首句“白日依山尽,黄河入海流”描绘了日出山头和黄河奔流入海的壮丽景象。

第二句“欲穷千里目,更上一层楼”则寓意了人们追求进步,永不停止的精神。

学习这首古诗,我们可以通过读懂每句的意思,感受其中蕴含的美丽意境。

此外,我们也可以通过绘画、舞蹈等形式,将其中的景色和情感进行艺术表达,提升学生的审美能力和创造力。

第二首古诗:《春晓》春眠不觉晓,处处闻啼鸟。

夜来风雨声,花落知多少。

这首诗是唐代大诗人孟浩然的作品,通过描绘春天的清晨景致,表达了对美好生活的向往。

诗中“春眠不觉晓”一句,生动地描绘了春天的清晨,人们沉浸在美梦中不愿醒来的情景。

学习这首古诗,我们可以通过朗读、背诵的方式,感受其中的韵律和魅力,并理解其中蕴含的东方文化之美。

同时,我们也可以组织学生进行角色扮演,将诗中的情景通过表演展现出来,增强学生的表达能力和理解力。

第三首古诗:《静夜思》床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

这首诗由唐代大诗人李白创作,以其简约而意味深长的句式而著称。

诗中“床前明月光,疑是地上霜”描绘了明亮的月光,给人们带来了一种寂静而温馨的感觉。

而最后两句“举头望明月,低头思故乡”则表达了对家乡的思念之情。

学习这首古诗,我们可以通过绘画、摄影的方式,将其中的景象进行艺术呈现,并以此为素材创作相关作品。

此外,我们也可以通过写作的方式,表达对家乡的情感,提高学生的写作能力和情感表达能力。

以上就是我为小学三年级学生准备的三首古诗。

希望通过学习这些诗歌,学生们可以感受古诗的美妙和情感,培养对中华传统文化的热爱和理解。

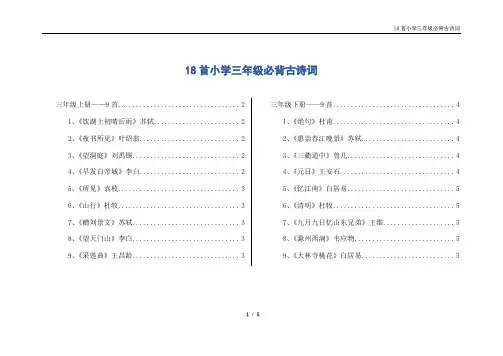

18首小学三年级必背古诗词三年级上册——9首 (2)1、《饮湖上初晴后雨》苏轼 (2)2、《夜书所见》叶绍翁 (2)3、《望洞庭》刘禹锡 (2)4、《早发白帝城》李白 (2)5、《所见》袁枚 (3)6、《山行》杜牧 (3)7、《赠刘景文》苏轼 (3)8、《望天门山》李白 (3)9、《采莲曲》王昌龄.............................. 3 三年级下册——9首. (4)1、《绝句》杜甫 (4)2、《惠崇春江晚景》苏轼 (4)3、《三衢道中》曾几 (4)4、《元日》王安石 (4)5、《忆江南》白居易 (5)6、《清明》杜牧 (5)7、《九月九日忆山东兄弟》王维 (5)8、《滁州西涧》韦应物 (5)9、《大林寺桃花》白居易 (5)1/ 5三年级上册——9首1、《饮湖上初晴后雨》苏轼原文:水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

译文:晴天,西湖水波荡漾,在阳光照耀下,光彩熠熠,美极了。

下雨时,远处的山笼罩在烟雨之中,时隐时现,眼前一片迷茫,这朦胧的景色也是非常漂亮的。

如果把美丽的西湖比作美人西施,那么淡妆也好,浓妆也罢,总能很好地烘托出她的天生丽质和迷人神韵。

2、《夜书所见》叶绍翁原文:萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情。

知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。

译文:瑟瑟的秋风吹动梧桐树叶,送来阵阵寒意,江上吹来秋风,使出门在外的我不禁思念起自己的家乡。

家中几个小孩还在兴致勃勃地斗蟋蟀呢!夜深人静了还亮着灯不肯睡眠。

3、《望洞庭》刘禹锡原文:湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺。

译文:风静浪息,月光和水色交融在一起,湖面就像不用磨拭的铜镜,平滑光亮。

遥望洞庭,山青水绿,林木葱茏的洞庭山耸立在泛着白光的洞庭湖里,就像白银盘里的一只青螺。

4、《早发白帝城》李白原文:朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。

两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。

译文:清晨,朝霞满天,我就要踏上归程。

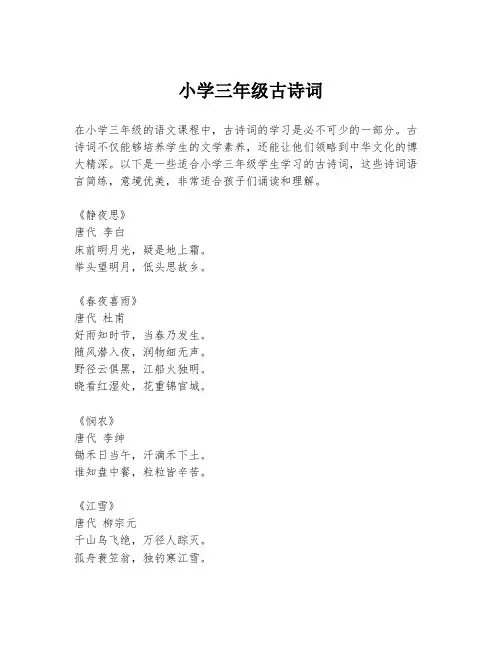

小学三年级古诗词在小学三年级的语文课程中,古诗词的学习是必不可少的一部分。

古诗词不仅能够培养学生的文学素养,还能让他们领略到中华文化的博大精深。

以下是一些适合小学三年级学生学习的古诗词,这些诗词语言简练,意境优美,非常适合孩子们诵读和理解。

《静夜思》唐代李白床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

《春夜喜雨》唐代杜甫好雨知时节,当春乃发生。

随风潜入夜,润物细无声。

野径云俱黑,江船火独明。

晓看红湿处,花重锦官城。

《悯农》唐代李绅锄禾日当午,汗滴禾下土。

谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。

《江雪》唐代柳宗元千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

《绝句》唐代杜甫迟日江山丽,春风花草香。

泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。

《登鹳雀楼》唐代王之涣白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

《春晓》唐代孟浩然春眠不觉晓,处处闻啼鸟。

夜来风雨声,花落知多少。

《望庐山瀑布》唐代李白日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。

飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

《游子吟》唐代孟郊慈母手中线,游子身上衣。

临行密密缝,意恐迟迟归。

谁言寸草心,报得三春晖。

这些古诗词不仅在内容上适合三年级学生的理解能力,而且在形式上也便于记忆和背诵。

通过学习这些古诗词,孩子们能够更好地感受古代诗人的情感和智慧,同时也能提高他们的语言表达能力和文学鉴赏能力。

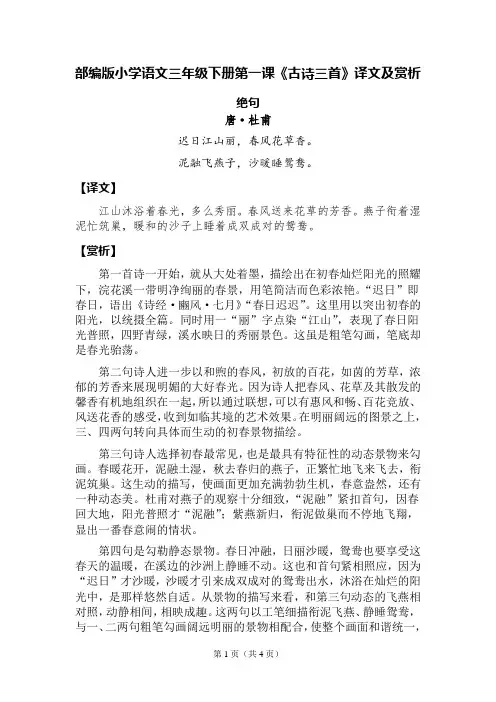

部编版小学语文三年级下册第一课《古诗三首》译文及赏析绝句唐·杜甫迟日江山丽,春风花草香。

泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。

【译文】江山沐浴着春光,多么秀丽。

春风送来花草的芳香。

燕子衔着湿泥忙筑巢,暖和的沙子上睡着成双成对的鸳鸯。

【赏析】第一首诗一开始,就从大处着墨,描绘出在初春灿烂阳光的照耀下,浣花溪一带明净绚丽的春景,用笔简洁而色彩浓艳。

“迟日”即春日,语出《诗经·豳风·七月》“春日迟迟”。

这里用以突出初春的阳光,以统摄全篇。

同时用一“丽”字点染“江山”,表现了春日阳光普照,四野青绿,溪水映日的秀丽景色。

这虽是粗笔勾画,笔底却是春光骀荡。

第二句诗人进一步以和煦的春风,初放的百花,如茵的芳草,浓郁的芳香来展现明媚的大好春光。

因为诗人把春风、花草及其散发的馨香有机地组织在一起,所以通过联想,可以有惠风和畅、百花竞放、风送花香的感受,收到如临其境的艺术效果。

在明丽阔远的图景之上,三、四两句转向具体而生动的初春景物描绘。

第三句诗人选择初春最常见,也是最具有特征性的动态景物来勾画。

春暖花开,泥融土湿,秋去春归的燕子,正繁忙地飞来飞去,衔泥筑巢。

这生动的描写,使画面更加充满勃勃生机,春意盎然,还有一种动态美。

杜甫对燕子的观察十分细致,“泥融”紧扣首句,因春回大地,阳光普照才“泥融”;紫燕新归,衔泥做巢而不停地飞翔,显出一番春意闹的情状。

第四句是勾勒静态景物。

春日冲融,日丽沙暖,鸳鸯也要享受这春天的温暖,在溪边的沙洲上静睡不动。

这也和首句紧相照应,因为“迟日”才沙暖,沙暖才引来成双成对的鸳鸯出水,沐浴在灿烂的阳光中,是那样悠然自适。

从景物的描写来看,和第三句动态的飞燕相对照,动静相间,相映成趣。

这两句以工笔细描衔泥飞燕、静睡鸳鸯,与一、二两句粗笔勾画阔远明丽的景物相配合,使整个画面和谐统一,构成一幅色彩鲜明,生意勃发,具有美感的初春景物图。

就诗中所含蕴的思想感情而言,反映了诗人经过“一岁四行役”、“三年饥走荒山道”的奔波流离之后,暂时定居草堂的安适心情,也是诗人对初春时节自然界一派生机、欣欣向荣的欢悦情怀的表露。

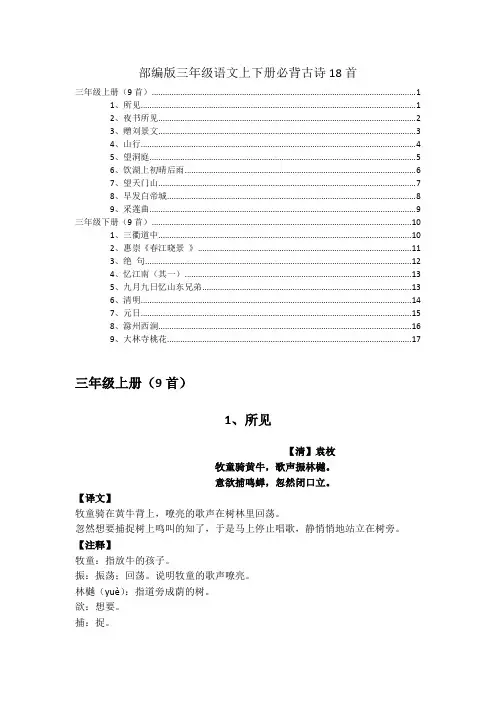

部编版三年级语文上下册必背古诗18首三年级上册(9首) (1)1、所见 (1)2、夜书所见 (2)3、赠刘景文 (3)4、山行 (4)5、望洞庭 (5)6、饮湖上初晴后雨 (6)7、望天门山 (7)8、早发白帝城 (8)9、采莲曲 (9)三年级下册(9首) (10)1、三衢道中 (10)2、惠崇《春江晓景》 (11)3、绝句 (12)4、忆江南(其一) (13)5、九月九日忆山东兄弟 (13)6、清明 (14)7、元日 (15)8、滁州西涧 (16)9、大林寺桃花 (17)三年级上册(9首)1、所见【清】袁枚牧童骑黄牛,歌声振林樾。

意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。

【译文】牧童骑在黄牛背上,嘹亮的歌声在树林里回荡。

忽然想要捕捉树上鸣叫的知了,于是马上停止唱歌,静悄悄地站立在树旁。

【注释】牧童:指放牛的孩子。

振:振荡;回荡。

说明牧童的歌声嘹亮。

林樾(yuè):指道旁成荫的树。

欲:想要。

捕:捉。

鸣:叫。

立:站立。

【简析】袁枚热爱生活,辞官后侨居江宁。

其主张抒写性情,所写多为士大夫的闲情逸致。

诗人在旅途的路上看见一个牧童骑着牛,唱着歌,忽然听到蝉的叫声,于是停住歌声跳下牛背,准备捕捉蝉。

这一幕触发了诗人的诗兴,就写下了这一首“所见”。

2、夜书所见【宋】叶绍翁萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情。

知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。

【译文】瑟瑟的秋风吹动梧桐树叶,送来阵阵寒意,江上秋风吹来不禁思念起自己的家乡。

忽然看到远处篱笆下的一点灯火,料想是孩子们在捉蟋蟀。

【注释】萧萧:风声。

客情:旅客思乡之情。

挑:挑弄、引动。

促织:俗称蟋蟀,有的地区又叫蛐蛐。

篱落:篱笆。

【简析】这首诗是诗人客居异乡,静夜感秋所作,抒发了羁旅之愁和深挚的思乡之情。

草木凋零,百卉衰残,江上秋风瑟瑟寒,梧叶萧萧吹心冷。

诗中一个“送”字令人仿佛听到寒气砭骨之声。

节候迁移,景物变换,最容易引起旅人的乡愁。

作者客居异乡,静夜感秋,写下了这首情思婉转的小诗。

小学三年级古诗词欣赏古诗词是中华文化的瑰宝,也是中小学生学习语文的重要内容之一。

小学三年级的学生正是语文学习的起步阶段,通过古诗词欣赏,可以培养学生的审美情趣,提升语言表达能力。

本文将为您介绍几首适合小学三年级学生欣赏的古诗词。

第一首古诗:《静夜思》床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

这是唐代诗人李白的名篇《静夜思》。

这首诗描述了作者在夜晚时看到明亮的月光,引起了他思乡的情绪。

通过简洁的语言和自然的意象,展现了作者的情感和思乡之情。

读这首诗,你能感受到作者在异乡的孤寂和对故乡的思念之情。

第二首古诗:《登鹳雀楼》白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

这首诗是唐代诗人王之涣的作品,《登鹳雀楼》以壮丽的意象展现了作者对壮丽景色和远大志向的向往。

通过描绘黄河入海的壮丽景象,同时表达了作者对人生追求的理想和野心。

读这首诗,你能感受到作者豪情万丈的心境和对未来的无限期待。

第三首古诗:《咏鹅》鹅鹅鹅,曲项向天歌。

白毛浮绿水,红掌拨清波。

这是唐代诗人骆宾王的作品,《咏鹅》以生动有趣的方式描绘了小鹅活泼可爱的形象。

通过一连串的描写,读这首诗,你能感受到作者对自然界生物的热爱和对生命的珍视。

同时,这首诗也有助于培养儿童对动物的关怀和爱护之情。

第四首古诗:《悯农》春种一粒粟,秋收万颗子。

四海无闲田,农夫犹饿死。

这是唐代诗人李绅的作品,《悯农》以朴实、深刻的词句揭示了中国农民的艰辛与贫困。

这首诗通过对农田劳动和农民生活的描写,表达了诗人对农民的关怀和社会现实的痛心疾首。

读这首诗,你能感受到作者对农民付出的敬意和对社会问题的思考。

第五首古诗:《白日依山尽》白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

这首诗是唐代诗人王之涣的《登鹳雀楼》中的片段,也是最为人所熟知的句子。

它以简洁的文字描绘了大自然的壮丽景色,并寄托了作者对美好未来的向往。

这首诗以简洁明了的语言,突出了作者追求进步和上进的精神,能够激励小学生树立远大的志向。

小学三年级语文上册古诗词(原文、翻译及赏析)导读:古诗又是小学语文教材中一类特殊的课文,从语言文字上看,它用的是古汉语;从表现形式上看,它含蓄、凝炼、节奏强、跳跃大;从叙写的内容上看,它离我们的时代较久远。

下面为大家整理了小学三年级语文上册古诗词,包含古诗原文、翻译及赏析。

夜书所见(作者:叶绍翁)【原文】萧萧①梧叶送寒声,江上秋风动⑥客情②。

知有儿童挑③促织④,夜深篱落⑤一灯明。

【注释】①萧萧:风声。

②动:打动。

③客情:旅客思乡之情。

④挑:捉。

⑤促织:俗称蟋蟀,在其他地方又名蛐蛐。

⑥篱落:篱笆。

【译文】萧萧秋风吹动梧叶,送来阵阵寒意,使客游在外的诗人不禁思念起自己的家乡。

料想是孩子们在捉蟋蟀,因为他看到远处篱笆下的灯火。

【鉴赏】萧萧的秋风吹动梧桐叶,送来阵阵寒意,客游在外的诗人不禁思念起自己的家乡。

这首诗写羁旅乡思之情,但作者不写如何独栖孤馆、思念家乡,而着重于夜间小景。

他深夜难眠,透过窗户,看到不远处篱笆间有盏灯火。

于是他明白了原来是有孩子在捉蟋蟀。

挑,读一声,指以细枝从缝穴中轻轻挖出蟋蟀。

这幅图景令他倍感亲切,也许他由此想起了自己的家乡和童年吧。

“挑”字用得极为准确。

这首诗在最后两句用了一个修辞手法,“之所以知道有儿童在捉蟋蟀,是因为:夜深了,但篱笆下面还有一盏灯在发亮。

”钱钟书《宋诗选注》说:“这种景象就是姜夔《齐天乐》咏蟋蟀所谓:‘笑篱落呼烟,世间儿女。

’”若补上陈廷焯评姜词所云:“以无知儿女之乐,反衬出有心人之苦,最为入妙”(《白雨斋词话》卷二),便可想见诗人此时内心深处的悲哀了。

九月九日忆山东兄弟(作者:王维)【原文】独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

【注解】1、登高:阴历九月九日重阳节,民间有登高避邪的习俗。

2、茱萸:一种植物,传说重阳节扎茱萸袋,登高饮菊花酒,可避灾。

【译文】独自流落他乡,长做异地之客,每逢佳节良辰,越发思念眷亲。

遥想今日重阳,兄弟又在登高,他们佩带茱萸,发觉少我一人。

部编版小学语文三年级上册第十七课《古诗三首》译文及赏析望天门山唐·李白天门中断楚江开,碧水东流至此回。

两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

【译文】长江犹如巨斧,劈开天门雄峰,碧绿江水滚滚东流到这里,又回旋向北流去。

两岸青山互相对峙美景难分高下,一只小船从太阳升起的地方悠悠驶来。

【赏析】这首诗写一幅色彩绚丽的画面,但这画面不是静止的,而是流动的。

随着诗人行舟,山断江开,东流水回,青山相对迎出,孤帆日边驶来,景色由远及近再及远地展开。

诗中用了六个动词“断、开、流、回、出、来”,山水景物呈现出跃跃欲出的动态,描绘了天门山一带的雄奇阔远。

一、二句写出了天门山水雄奇险峻不可阻遏的气势,给人惊心动魄之感;三、四句写足也写活了浑阔茫远的水势。

“天门中断楚江开,碧水东流至此回。

”这两句写诗人远眺天门山夹江对峙,江水穿过天门山,水势湍急、激荡回旋的壮丽景象。

第一句紧扣题目,总写天门山,着重写出浩荡东流的楚江冲破天门山奔腾而去的壮阔气势。

它给人以丰富的联想:天门两山本来是一个整体,阻挡着汹涌的江流。

由于楚江怒涛的冲击,才撞开了“天门”,使它中断而成为东西两山。

这和作者在《西岳云台歌送丹丘子》中所描绘的情景颇为相似:“巨灵(河神)咆哮擘两山(指河西的华山与河东的首阳山),洪波喷流射东海。

”不过前者隐后者显而已。

在作者笔下,楚江仿佛成了有巨大生命力的事物,显示出冲决一切阻碍的神奇力量,而天门山也似乎默默地为它让出了一条通道。

第二句写天门山下的江水,又反过来着重写夹江对峙的天门山对汹涌奔腾的楚江的约束力和反作用。

由于两山夹峙,浩阔的长江流经两山间的狭窄通道时,激起回旋,形成波涛汹涌的奇观。

如果说上一句是借山势写出水的汹涌,那么这一句则是借水势衬出山的奇险。

有的本子“至此回”作“直北回”,解者以为指东流的长江在这一带回转向北。

这也许称得上对长江流向的精细说明,但不是诗,更不能显现天门奇险的气势。

可比较《西岳云台歌送丹丘子》:“西岳峥嵘何壮哉!黄河如丝天际来。

三年级上册人教版语文古诗人民教育出版社(简称人教版)出版的小学语文三年级上册古诗词及赏析(共9首)。

第1首《所见》所见袁枚〔清代〕牧童骑黄牛,歌声振林樾。

意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。

【译文】牧童骑着一头黄牛唱着歌,歌声嘹亮清脆,回荡在树林的上方。

他忽然想要捕捉那鸣叫的知了,便立即停止了歌声,一声不吭地站在树下。

【作者介绍】袁枚(1716年-1798年),字子才,号简斋,晚年自号仓山居士、随园主人、随园老人。

钱塘(今浙江杭州)人。

清朝乾嘉时期著名诗人、散文家、文学评论家和美食家。

乾隆四年(1739年)进士,授翰林院庶吉士,此后先后于溧水、江宁、江浦、沭阳任县令七年,为官清廉颇有名声。

乾隆十四年(1749年)辞官隐居于南京随园,吟咏其中,广收弟子。

嘉庆三年(1798年),袁枚去世,享年82岁,去世后葬在南京百步坡,世称“随园先生”。

【赏析】这是诗人根据旅途见闻创作的一首清新可爱的田园诗。

一个小牧童骑在黄牛上唱着歌,“振”字写出了歌声的响亮清脆,仿佛整个树林中都回荡着优美的歌声,也写出了田园生活的悠然自得和孩童的活泼烂漫。

就在这个时候,牧童听见了蝉鸣,立刻想到了新花样,于是在最后一句,歌声戛然而止,全诗回归寂静,只剩下一个安静的小孩子站在树下,仿佛正在观察蝉的位置,跃跃欲试。

“闭口立”捕捉了小孩儿一瞬间的变化,孩童机智活泼的形象跃然纸上。

全诗用词浅显而生动,动静结合,在描写天真孩童的同时,也表达了作者对人性和生活的赞美。

第2首《山行》山行杜牧〔唐代〕远上寒山石径斜,白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

【译文】在深秋时节的山上,有一条弯弯曲曲的小路伸向远方。

抬眼望去,白云升腾的地方,隐隐约约地有几户人家。

我实在太喜爱这傍晚枫树林中的美景了,于是停下车来慢慢欣赏,那染着秋霜的枫叶比二月的春花还要红艳。

【作者介绍】杜牧(803年-约852年),字牧之,号樊川居士,汉族,京兆万年(今陕西西安)人。

杜牧是唐代杰出的诗人、散文家,是宰相杜佑之孙,杜从郁之子。

小学三年级语文下册古诗词(原文、翻译及赏析)导读:诗是我国文化百花园中一朵绚丽的鲜花,它以和谐的韵律,敏锐的观察,奇妙的联想,精巧的构思,精练的语言,含蓄的表达,博得人们的喜爱,下面为同学们整理了小学三年级语文下册古诗词,详情内容查看全文。

咏柳/柳枝词(唐代:贺知章)【原文】碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。

不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

【注释】1.碧玉:碧绿色的玉。

这里用以比喻春天的嫩绿的柳叶。

2.妆:装饰,打扮。

3.丝绦:丝线编成的带子。

这里形容随风飘拂的柳枝。

【译文】高高的柳树长满了翠绿的新叶,轻柔的柳枝垂下来,就像万条轻轻飘动的绿色丝带。

这细细的嫩叶是谁的巧手裁剪出来的呢?原来是那二月里温暖的春风,它就像一把灵巧的剪刀。

【赏析】这是一首咏物诗,通过赞美柳树,表达了诗人对春天的无限热爱。

诗的前三句都是描写柳树的。

首句“碧玉妆成一树高”是写整体,说高高的柳树像是碧玉妆饰成。

用“碧玉”形容柳树的翠绿晶莹,突出它的颜色美。

第二句“万条垂下绿丝绦”是写柳枝,说下垂披拂的柳枝犹如丝带万千条,突出它的轻柔美。

第三句“不知细叶谁裁出”是写柳叶,突出柳叶精巧细致的形态美。

三句诗分写柳树的各部位,句句有特点。

而第三句又与第四句构成一个设问句。

“不知细叶谁裁出?”——自问;“二月春风似剪刀。

”——自答。

这样一问一答,就由柳树巧妙地过渡到春风。

说裁出这些细巧的柳叶,当然也能裁出嫩绿鲜红的花花草草。

它是自然活力的象征,是春的创造力的象征。

这首诗就是通过赞美柳树,进而赞美春天,讴歌春的无限创造力。

春日(宋代:朱熹)胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新。

等闲识得东风面,万紫千红总是春。

【译文】风和日丽游春在泗水之滨,无边无际的风光焕然一新。

谁都可以看出春天的面貌,春风吹得百花开放、万紫千红,到处都是春天的景致。

【注释】1、春日:春天。

2、胜日:天气晴朗的好日子,也可看出人的好心情。

3、寻芳:游春,踏青。

4、泗水:河名,在山东省。

人教版小学语文三年级上册写景的古诗人教版小学语文三年级上册教材共选入9首古诗,包括第4课和第17课的《古诗三首》以及课后日积月累中的3首古诗。

这些诗歌都有一个共同特点,那就是作品中都运用了较多笔墨去写景抒情。

下边按纯写景抒情、写景叙事抒情和写景写人抒情三大类型分别整理分享这些诗歌的原文和译文。

第一部分纯写景抒情山行[唐]杜牧远上寒山石径斜,白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

【译文】沿着弯弯曲曲的小路上山,在那白云升腾的地方居然还有几户人家。

停下马车是因为喜爱深秋枫林的晚景,枫叶秋霜染过,艳比二月春花。

【赏析】这首诗描绘的是秋之色,展现出一幅动人的山林秋色图。

诗里写了山路、人家、白云、红叶,构成一幅和谐统一的画面。

这些景物不是并列的处于同等地位,而是有机地联系在一起,有主有从,有的处于画面的中心,有的则处于陪衬地位。

简单来说,前三句是宾,第四句是主,前三句是为第四句描绘背景、创造气氛,起铺垫和烘托作用的。

首句“远上寒山石径斜”,由下而上,写一条石头小路蜿蜒曲折地伸向充满秋意的山峦。

“寒”字点明深秋季节;“远”字写出山路的绵长;“斜”字照应句首的“远”字,写出了高而缓的山势。

由于坡度不大,故可乘车游山。

次句“白云深处有人家”,描写诗人山行时所看到的远处风光。

一个“深”字,形象地表现了白云升腾、缭绕和飘浮种种动态,也说明山很高。

“有人家”三字会使人联想到炊烟袅袅,鸡鸣犬吠,从而感到深山充满生气,没有一点儿死寂的恐怖。

“有人家”三字还照应了上句中的“石径”,因为这“石径”便是山里居民的通道。

对这些景物,诗人只是在作客观的描述。

虽然用了一个“寒”字,也只是为了逗出下文的“晚”字和“霜”字,并不表现诗人的感情倾向。

它毕竟还只是在为后面的描写蓄势—勾勒枫林所在的环境。

“停车坐爱枫林晚”便不同了,倾向性已经很鲜明,很强烈了。

那山路、白云、人家都没有使诗人动心,这枫林晚景却使得他惊喜之情难以抑制。

为了要停下来领略这山林风光,竟然顾不得驱车赶路。

小学三年级语文古诗词鉴赏古诗词是中华文学的瑰宝,也是中华民族文化的重要组成部分。

对于小学三年级的学生来说,阅读古诗词可以培养他们的语感、情感以及审美能力。

本文将为大家介绍一些适合小学三年级学生鉴赏的古诗词作品。

第一部分:唐诗在中国古代文学史上,唐诗是独领风骚的存在。

唐代百花齐放,文坛上涌现出许多优秀的文人才子。

以下是一些脍炙人口的唐诗,供小学三年级的学生阅读和鉴赏。

1. 白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

——王之涣《登鹳雀楼》这首诗描绘了壮丽的河山景色,以及诗人对于追求更高境界的向往之情。

通过朗朗上口的句子和美丽的意境,可以让学生感受到大自然的壮丽和人生的意义。

2. 春眠不觉晓,处处闻啼鸟。

夜来风雨声,花落知多少。

——孟浩然《春曉》这首诗以富有感染力的词句展现了春天的美好景象,以及自然界的变迁。

学生可以通过阅读这首诗,体会到春天的清新和大自然的神奇。

第二部分:宋词宋代是中国文学史上的另一个重要时期,宋词以其婉约、细腻的风格而闻名。

以下是一些适合小学三年级学生鉴赏的宋词作品。

1. 昨夜寒蛩不住鸣。

惊回千里梦,已三更。

——晏几道《临江仙·滚滚长江东逝水》这首词通过描绘夜晚里的声音,表达了词人对故乡的思念之情。

学生可以从中感受到人们对家乡的深情厚意。

2. 雨打梨花深闭门,忘了青春,误了青春。

——杨洪基《雨打芭蕉》这首词通过描绘雨夜的情景表达了词人对逝去青春的感慨。

学生可以从中体会到时间的无情和珍惜青春的重要性。

第三部分:元曲元曲是中国古代戏曲的重要形式之一,它以其生动活泼、亲民易懂的特点受到广大人民的喜爱。

以下是一些适合小学三年级学生鉴赏的元曲片段。

1. 小桃红绸子,绿米扇儿柳棉袄。

金釵巧撇采花俏,春水人家别样好。

——关汉卿《竹马脂儿》这段元曲描述了春天里的美丽景色,以及少男少女之间的青涩爱情。

通过欢快的曲调和形象的描写,学生可以感受到中国传统文化的魅力。

2. 人生几何,浮云蔽白日。

夜书所见宋代:叶绍翁萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情。

知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。

译文:瑟瑟的秋风吹动梧桐树叶,送来阵阵寒意,江上吹来秋风,使出门在外的我不禁思念起自己的家乡。

家中几个小孩还在兴致勃勃地斗蟋蟀呢!夜深人静了还亮着灯不肯睡眠。

注释:萧萧:风声。

客情:旅客思乡之情。

挑:挑弄、引动。

促织:俗称蟋蟀,有的地区又叫蛐蛐。

篱落:篱笆。

鉴赏:情感评析①作者抒发了一种思乡念亲、怀想故园的感情。

诗中一、二两句写梧叶飘飞,寒声阵阵,秋风瑟瑟,江船漂泊,有力地烘托出诗人客居他乡、辗转漂泊的凄凉心境。

三、四两句描写儿童挑灯夜游、捉弄蟋蟀的生活场景,自然容易引发诗人的联想。

他会想起自己童年时代也是如此天真浪漫,开心有趣;他会想起故土家园的温馨美好;他会想起亲人朋友的音容笑貌,一种如归故里,如返童年的亲切感油然而生。

②诗歌抒发了作者客居他乡、归无定所的孤寂落寞之感。

一二两句写景,借落叶飘飞、秋风瑟瑟、寒气袭人烘托游子漂泊流浪、孤单寂寞的凄凉之感。

一江秋水,满天黑暗,触耳寒声,诗人彻夜难眠必定是心有郁结,意有不顺。

三四两句写儿童夜捉蟋蟀,兴致高昂,巧妙地反衬悲情,更显客居他乡的孤寂无奈。

③诗歌抒发了作者对童年生活的怀念留恋的思想感情。

通观全诗,整体而论,三、四两句写诗人客舟所见。

儿童夜捉蟋蟀,兴致勃动,忘记了瑟瑟秋风、阵阵寒意,忽略了落木纷纷、秋江冷冷,深更半夜了,还津津有味地抓蟋蟀。

那份专注痴迷,那份谨慎小心,那份起落不定的敏感,全在一举手一投足的举止中展露无遗。

这种欢快有趣的生活场景自然容易勾起诗人对自己童年生活的追亿、留恋。

一二两句也可以作这样的理解,萧萧寒声、梧叶摇落的秋景,流露出一种漂泊不定、愁绪莫名的感觉,更反衬出诗人客居他乡对童年无忧无虑生活的留恋、思念。

写作手法①借景抒情,情景交融。

全诗四句均是写景。

一二两句写自然环境,三四两句写生活场子景。

落木萧萧,寒声阵阵,秋风秋江,传达漂泊不定、凄怆落寞之感;秉灯夜游,捉弄蟋蟀,儿童欢悦,流露忘乎所以、得鱼忘筌之意。

人教版小学三年级古诗赏析三年级上册夜书所见南宋叶绍翁萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情。

知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。

注释①萧萧:风声。

②动:打动。

③客情:旅客思乡之情。

④挑:捉。

⑤促织:俗称蟋蟀,在其他地方又名蛐蛐。

⑥篱落:篱笆。

译文萧萧秋风吹动梧叶,送来阵阵寒意,使客游在外的诗人不禁思念起自己的家乡。

料想是孩子们在捉蟋蟀,因为他看到远处篱笆下的灯火。

鉴赏萧萧的秋风吹动梧桐叶,送来阵阵寒意,客游在外的诗人不禁思念起自己的家乡。

这首诗写羁旅乡思之情,但作者不写如何独栖孤馆、思念家乡,而着重于夜间小景。

他深夜难眠,透过窗户,看到不远处篱笆间有盏灯火。

于是他明白了原来是有孩子在捉蟋蟀。

挑,读一声,指以细枝从缝穴中轻轻挖出蟋蟀。

这幅图景令他倍感亲切,也许他由此想起了自己的家乡和童年吧。

“挑”字用得极为准确。

这首诗在最后两句用了一个修辞手法,“之所以知道有儿童在捉蟋蟀,是因为:夜深了,但篱笆下面还有一盏灯在发亮。

”钱钟书《宋诗选注》说:“这种景象就是姜夔《齐天乐》咏蟋蟀所谓:‘笑篱落呼烟,世间儿女。

’”若补上陈廷焯评姜词所云:“以无知儿女之乐,反衬出有心人之苦,最为入妙”(《白雨斋词话》卷二),便可想见诗人此时内心深处的悲哀了。

叶绍翁,南宋中期诗人,字嗣宗,号靖逸,处州龙泉人。

祖籍建安(今福建建瓯),本姓李,后嗣于龙泉(今属浙江丽水)叶氏。

生卒年不详。

曾任朝廷小官。

其学出自叶适,他长期隐居钱塘西湖之滨,与真德秀交往甚密,与葛天民互相酬唱。

作者叶绍翁,南宋中期诗人,字嗣宗,号靖逸,处州龙泉人。

祖籍建安(今福建建瓯),本姓李,后嗣于龙泉(今属浙江丽水)叶氏。

生卒年不详。

曾任朝廷小官。

其学出自叶适,他长期隐居钱塘西湖之滨,与真德秀交往甚密,与葛天民互相酬唱。

九月九日忆山东兄弟唐代王维独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

译文一个人独自在他乡作客,每逢节日加倍思念远方的亲人。

遥想兄弟们今日登高望远时,头上插满茱萸只少我一人。