【资料】藏医火灸疗法汇编

- 格式:ppt

- 大小:561.50 KB

- 文档页数:26

藏医火灸法【操作方法】藏医火灸,帝玛·丹增彭措的《火灸教诲明示·白晶鉴》和居·米旁的《医学全集》中载:“火灸种类二十三种之多。

”可见藏医火灸种类较多。

但粗分则为二大类,即艾灸法与非艾灸法。

在临床上常用的主要是艾灸法,现将各种灸法,简介如下:1.艾灸法艾灸是在一定的穴位或痛点上面置放艾炷,点燃,用以清除隆病和寒性疾病的一种峻治法。

有使用方便、效果显著的特点,是藏医火灸中最常用的一种灸法。

(1)艾叶种类:《晶珠本草》载:“艾草有野艾、草艾和小艾三种。

其中野艾冠厚实,呈花形,茎短小;草艾生长于草甸沼泽地带,叶对生,花黄白”。

野艾花叶茂盛,做艾炷较好。

草艾分大小两种。

其中小艾不适于艾灸,大艾生于田梗地头,或种植于家园,枝高叶大,也可用于做艾炷。

(2)艾叶采集时间:医学《后续》中载:“秋季三个月为采艾最佳时期”。

每年七、八、九三月的初一至十五日时期艾叶和花朵生长茂盛,无籽,枝叶不宜断残,这时采集为最佳。

(3)艾绒制作方法:将采集的艾叶、花朵晒干后;用木棍槌成绒状(不槌断艾叶),清除杂质及土石等物,再用点燃的等题或后古特奖若枝条轻轻烧烧艾缴并立即用手揉搓,直到艾绒变成墨绿色。

之后,最好在水中浸泡三日,喷洒麝香水,晒干后槌成易燃艾绒,包入纸中搓卷成粗细不等的艾条。

根据用处和病情的不同,切成大小不等的头尖底圆、易于放置和燃烧的艾炷。

(4)艾炷大小:用于脊椎各穴,以食指尖大小为宜;头部和四肢及前身各穴,以小指尖大小为宜;失血需要封闭脉道者,以扁圆如羊粪粒大小为宜;用于肿疮和痞瘤等肿块坚硬疾病,以中等诃子尖大小为宜;灸小儿的剑突穴位或其它穴位,以豌豆粒大小为宜。

(5)操作方法:有煮法、烧法、烤法和拟法四种。

煮法:适应于痈疖、痞瘤等症。

首先灸痛疖、痞瘤的四周,以封闭脉道,防止肿块扩散。

然后,灸肿瘤中央,以破坏肿瘤的巢穴。

对于病情较重者,于最佳穴位连灸几壮,一般20次为最好,19次为次,17次为下。

藏医艾灸疗法

藏医艾灸疗法历史悠久,运用广泛,主要用来治疗一些寒性病,如消化不良、胃火衰败、浮肿、水肿、黄水症、瘰疬、炭疽、神经错乱、健忘症、脉病等,其中黄水病和脉病疗效尤佳。

在热病的后期,也可运用火灸施治。

艾灸通过封闭脉道要隘,使病邪不致流窜于脉道,从而起到镇痛,治消化不良,化痞块,干黄水的作用,使胃火增生,神志清明。

艾灸的制作是一个很精细的过程。

一般在秋天择吉日采集艾叶,用棍打碎,再揉成艾绒团。

艾绒团的大小看所灸的部位不同而有差别:用于关节者,大小如姆指;用于头部和四肢者,大小如小指尖;用于脉窍者,大小如羊粪粒或制成条形;用于瘰疬和痞块者,大小如诃子;用于小孩胃部者,大小如豌豆。

艾灸取穴,一般有固定的穴位,一种是依据病人自诉症状部位定穴。

患病的穴位按之疼痛且舒适,痛点即施灸的穴位,这与汉语中医的阿是穴颇为相似。

另一种是分布在全身各个部位的固定穴,医生根据脏腑经络选穴。

藏医常用的灸法有以下四种:

1.煮法:适用于慢性的顽症,如瘰疬、痞块、痈疖等。

2.烧法:适用于心风病、黄水病等。

3.烤法:适用于隆病、虫症、大小便秘闭不通者。

4.拟法:所用艾柱较小,多用于儿童,惊痛时即可移去。

火灸疗法《火灸疗法》原为古藏文,成书年代约7世纪末。

解放前在敦煌发现后被盗往国外。

最近,我国有关部门重金购得该文的印影本。

藏医中的火灸疗法,大部分是由其继承而来,医疗效果显著,尤其对精神病、关节炎、消化不良有着特殊的疗效。

1、风邪侵入内脏引起腹呜,风邪侵入肝脏引起脾大,于第三四短肋骨的凹陷处(肝俞或魂门穴)灸七壮即可见效。

2、受风疼痛,肾脉上开,腰部骤然疼痛,肩背骨眼风郁窜痛,于短肋骨之间的胸镧文叉处(鸠尾穴)灸九壮即可见效。

3、口鼻出热气,黄水流注心脏,小儿胸症,于两乳头之间胸窝软骨分界处(肿中穴)灸七壮即可见效。

4、消化不良,食欲不振,两肋及胃疼痛,以及一切风邪疼痛,于胸窝软骨凹陷入(中庭穴与鸠尾穴之间)向下直接量一寸,再向左右两侧各量四指处(期门穴),灸九壮即可见效。

5、热症转为寒症,食欲不振,大使中有白毛壮物,全身发冷,小腹隐隐作痛,于胸窝软骨凹陷处向腹部直接量四指处,此处叫"胃脚"(中腕穴),灸十一壮即可见效。

6、脾脏肿大疼痛,口中出腥臭气,以及多种疼症,于腹部左右两侧的粗筋(腹内、外的斜肌、腹横肌处的大横穴)灸十一壮即可见效。

7、热症入血,寒症隐痛,腹部积水肿胀,双脚和下身冰冷,妇女产后受风发烧、浮肿、尿闭,于肚脐上侧一指处(水发穴)灸十三壮即可见效。

8、一切热症,风邪侵入三焦,妇女子宫病症,于肚脐直接向下量三指至腹腔横隔膜的缝隙处(关元穴),灸九壮可见效。

9、风症及黄水引起双脚红肿作痛,黑白佝偻坠入下肢,长期不能支起而且疼痛,肾积黄水引起水肿,于跨骨关节处(环跳穴),灸十壮即可见效。

10、佝偻聚和于下肢,肛门疼痛,腹泻,于脊椎末节粗骨突起的交界凹陷处,灸十壮即可见效。

11、旧热症,妇女经血不止,白带频流,于脊椎末节灸五壮即可见效。

12、男性生殖器无举,不能行走,黄水全部坠入下肢,腰部以下疼痛无力,于膝关节外侧、大腿绷紧后大腿左右鼓起的股直肌的缝隙处(风市穴),各灸九壮即可见效。

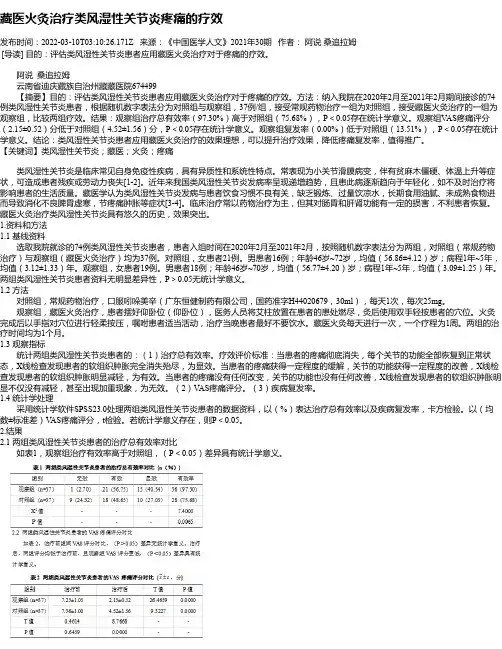

藏医火灸治疗类风湿性关节炎疼痛的疗效发布时间:2022-03-10T03:10:26.171Z 来源:《中国医学人文》2021年30期作者:阿说桑追拉姆[导读] 目的:评估类风湿性关节炎患者应用藏医火灸治疗对于疼痛的疗效。

阿说桑追拉姆云南省迪庆藏族自治州藏藏医院674499【摘要】目的:评估类风湿性关节炎患者应用藏医火灸治疗对于疼痛的疗效。

方法:纳入我院在2020年2月至2021年2月期间接诊的74例类风湿性关节炎患者,根据随机数字表法分为对照组与观察组,37例/组,接受常规药物治疗一组为对照组,接受藏医火灸治疗的一组为观察组,比较两组疗效。

结果:观察组治疗总有效率(97.30%)高于对照组(75.68%),P<0.05存在统计学意义。

观察组V AS疼痛评分(2.15±0.52)分低于对照组(4.52±1.56)分,P<0.05存在统计学意义。

观察组复发率(0.00%)低于对照组(13.51%),P<0.05存在统计学意义。

结论:类风湿性关节炎患者应用藏医火灸治疗的效果理想,可以提升治疗效果,降低疼痛复发率,值得推广。

【关键词】类风湿性关节炎;藏医;火灸;疼痛类风湿性关节炎是临床常见自身免疫性疾病,具有异质性和系统性特点。

常表现为小关节滑膜病变,伴有贫麻木僵硬、体温上升等症状,可造成患者残疾或劳动力丧失[1-2]。

近年来我国类风湿性关节炎发病率呈现递增趋势,且患此病逐渐趋向于年轻化,如不及时治疗将影响患者的生活质量。

藏医学认为类风湿性关节炎发病与患者饮食习惯不良有关,缺乏锻炼、过量饮凉水,长期食用油腻、未成熟食物进而导致消化不良脾胃虚寒,节疼痛肿胀等症状[3-4]。

临床治疗常以药物治疗为主,但其对肠胃和肝肾功能有一定的损害,不利患者恢复。

藏医火灸治疗类风湿性关节炎具有悠久的历史,效果突出。

1.资料和方法1.1 基线资料选取我院就诊的74例类风湿性关节炎患者,患者入组时间在2020年2月至2021年2月,按照随机数字表法分为两组,对照组(常规药物治疗)与观察组(藏医火灸治疗)均为37例。

藏医火灸法治疗类风湿性关节炎疼痛患者的临床疗效评析发布时间:2021-11-19T07:34:17.719Z 来源:《中国医学人文》2021年24期作者:才让当知(小)[导读] 探究藏医火灸治疗类风湿性关节炎疼痛患者的临床疗效。

才让当知(小)(夏河县藏医医院甘肃夏河 747199)摘要:目的探究藏医火灸治疗类风湿性关节炎疼痛患者的临床疗效。

方法以类风湿性关节炎疼痛者为对象,共88例,44例是参照组,常规治疗,44例是研究组,藏医火灸治疗,对比治疗效果。

结果研究组患者治疗后疼痛评分低于参照组,差异P<0.05。

研究组患者治疗有效率高于参照组,P<0.05。

结论类风湿性关节炎患者应用藏医火灸法治疗,缓解疼痛,提高治疗有效率。

关键词:藏医火灸;类风湿性关节炎;疼痛;前言类风湿关节炎为慢性系统性疾病,主要为炎性滑膜炎,极易引起呼吸系统、心脏、多关节受累,骨微结构破坏、骨量减少,继而诱发骨质疏松。

属藏医”真布”病范畴。

主要属于人体生理性的“隆”,“赤巴”,“培根”三大因素紊乱,以及经受风寒、劳累、久居潮湿阴暗的环境有密切联系; 此病需长期应用慢作用药物或联合生物制剂等治疗,缓解临床症状,改善生活质量[1]。

然而,西药治疗存在一定毒副反应,影响预后。

本文将以88例患者为对象,探究藏医火灸治疗的应用价值。

1资料与方法1.1一般资料以类风湿性关节炎疼痛者为对象,共88例,44例是参照组,44例是研究组,研究时间是2019年8月-2020年8月。

参照组:男、女各21例、23例;年龄(40.32±4.12)岁;病程(2.45±0.89)年。

研究组:男、女各20例、24例;年龄(40.65±4.34);病程(2.38±0.67)年。

对比分析患者的年龄、性别等资料,差异具有可比性(P>0.05)。

1.2 方法参照组患者应用常规治疗:使用益赛普(生产厂家:三生国健药业(上海)股份有限公司;国药准字:S2*******;)治疗,皮下注射,每次25mg,每周2次,持续用药3个月,调整为每周1次,每次25mg,持续用药3个月。

《字里藏医》之——炮炙古人直接用火加工食物、药物的方法有很多,不同的方法也有不同的名称。

比如说“炙”,就是把肉放在火上,利用火焰顶端直接接触食物,并且利用其辐射和上炎的热气炙烤,所用的肉一般是鲜肉、生肉。

这样做在做熟食物的同时,又可以榨出肉里面的油脂和水分。

学过物理的人都知道,火焰的顶部是温度最高的,所以炙适用于快速加工食物,因为温度过高,经常会出现黑焦。

稍吃一点肉焦,就像吃锅巴有利于消化肉积,这是天然的平衡。

可惜很多人迷信所谓的科学研究,说肉焦能致癌,避之唯恐不及,导致现在食肉不化、啤酒肚、脂肪肝几乎成了流行病。

烤是把食物放在火的外围,利用火的辐射做熟食物,烤的力量要比炙差一点。

外出野营,人们为之篝火,烤着手,上面架着全羊,这是炙。

现代人混用不分了,烤羊肉串其实就是炙羊肉串,烤鸭其实就是炙鸭。

只有烤面包片、烤红薯是名副其实的。

如果碰到鲜嫩的肉或者水分不足的干肉,直接用火烤炙就容易丧失食物原味,甚至会做的干涩焦黑难以下咽。

碰到这种情况,古人就用炮的方法。

“炮”是会意字,是指把食物包裹起来放到火里。

在这里“炮”发音同“刨”。

南方有个著名的叫化子鸡,就是把未退毛的鸡掏出内脏,放入香料,用湿泥裹上放在火里烧,等到了泥巴焦干的时候,取出摔开,毛粘在干泥巴上自然褪去,肉烂香熟。

现在的荷叶牛柳、锡箔纸包鲈鱼都是炮的遗风。

这样做,能够保持食物的本味、水分不散失。

比如在加工花生、瓜子、栗子的时候,直接在火上或者火边烤炙,火候不够外焦内生,火候大了内外皆焦。

直接在铁锅上炒,结果也是如此。

所以,古人用炮的方法,就是在铁锅里面放入砂子,再放入花生瓜子栗子,利用砂石传导热量,改变热能的波长频率,使其更有穿透力,这样炒出来的花生瓜子,皮色不变,内仁香脆。

后来“炮”的这种加工的方法,也就是“隔火做熟”或“榨去水分”的方法逐渐被广泛应用,隔火的介质也由泥巴逐渐变成陶罐、石锅、砂石、铁板等等。

我们经常吃的葱爆羊肉,宫爆鸡丁,铁板烧等等,在古代都被称作炮。

一藏御火疗(一)项目概述藏御火疗起源于七世纪的藏王御宫,是极具特色的民族疗法。

贞观十二年唐太宗为稳定边陲,派礼部尚书李道宗护送文成公主和亲,松赞干布以最高礼节迎接李道宗并以御宫火疗侍之。

李道宗享受火疗后大悦,随即火疗之法入唐宫,松赞干布逝世后,钦陵沿袭继位,赞普的大论,起兵犯土谷浑,唐高宗盛怒,发兵平息,因其政偏岐,藏御火疗在唐宫被尘封,随之在中原失传。

公元十八世纪,藏医学家臧曼益西桑布等人入主拉卜楞寺医学院,并根据流传的火疗方法进行整理,但由于历史及客观原因,火疗未能进行普及推广。

近年来经西藏医疗保健专家卓尼玛推荐,中国医疗保健专家李书同先生整理,中科院医学博士陈士来加以完善并提升,并由著名老中医汤锦宁先生在临床实践中整理,并进行归纳,藏御火疗才正式得以重现。

作为最具有特色养生健康示范单位,我们得到了藏御火疗的传承。

(二)主要功能调动人体全身气血、疏通人体全身经络、活化人体全身细胞、激活人体全身机能。

祛除体内风、湿、寒、热、毒等;具有养心安神、疏肝理气、滋阴壮阳、补肾培元之作用。

达到有病治病、无病强身之目的。

(三)藏御火疗的定义藏御火疗是以传统藏医学调理为法则,融藏医火灸疗法之精髓,采用纯正藏药材加以现代技术提纯配制而成的藏御通络液浸泡过的通络条上的药物成份,经过明火燃烧,并配以针对性的藏御按摩手法,使其直接渗入肌体穴位及经络,同时结合现代磁能技术,通过磁共振、螺旋手动按摩、远红外导入、热渗透等。

从而提高人体免疫力,促进全身代谢平衡,改变人体健康状态,延缓机能衰老。

(四)藏御火疗的作用机理(1)局部刺激作用;(2)具有提高机体自控调节作用;(3)调节免疫机能作用;(4)药物本身的药理作用;(5)综合作用。

(五)藏御火疗的适应症和禁忌症1.适应症十分广泛,对保健康体、美容瘦身及亚健康状态都有其独特的疗效,如落枕、颈病、肩周炎、网球肘、风湿、类风湿性关节炎、腰间盘突出症等;。

藏医火灸疗法特色简释雒成林1 常进茹2(1.甘肃中医学院,730000,甘肃兰州;2.甘肃中医学院附属医院,730020,甘肃兰州//第一作者男,1968年生,讲师)关 键 词:藏医火灸疗法; 简介中图分类号:R-05 文献标识码:A 文章编号:1009-5276(2004)07-1343-02 藏医学是在藏民族固有文化及传统医药的基础上,吸收中医学及古印度医学的部分理论,逐步形成的独特的民族医学。

与中医学有着不同的学术体系,但同中医学一样都是祖国传统医学的重要组成部分。

通过对藏医火灸疗法与中医灸法进行系统比较研究和深入分析,发现藏医火灸疗法有些独到的特色为中医所不具备。

兹介绍如下:1 施灸材料的选择及加工制作藏医火灸疗法虽然也以艾绒作为主要施灸材料,但其制作更为考究。

一般于秋三月择吉日采艾,先做成艾绒。

然后用荨麻枝引火将做艾绒时挑拣出的艾茎杆点燃,烧成炭灰,把荨麻和艾茎杆烧成的炭灰混匀,撒入艾绒中,制作艾炷。

艾炷的制作也因病情和灸治对象的不同而有所不同。

先将撒入荨麻及艾茎炭灰的艾绒搓成艾条,艾条中间大,两头小,且大小不等。

再用纸卷紧,然后从中间切断,则成圆锥状的艾炷。

一般用于灸脊椎各穴的艾炷大如食指尖,用于灸头部、四肢及前身各穴的艾炷大如小指尖;若用于止血,艾炷须做成扁圆状,大小如羊粪粒,若用于灸治疖、痈、痞瘤等病,艾炷须做成诃子尖样,若用于小儿或在剑突等部位施灸,则艾炷的大小宜如煮胀的豌豆粒那样大等等。

2 施灸部位与中医学同中有异藏医火灸穴位分为固定穴和阿是穴,这是重点谈固定穴,固定穴包括脏腑穴和师传穴。

脏腑穴位于背部和前身,师传穴位于头部和四肢。

背部脏腑穴在第七颈椎至尾椎骨棘突下的凹陷处及两旁。

一般认为有20椎穴。

第七颈椎及第一胸椎下二穴称为大椎,以下自第二胸椎始均以椎骨序数命名穴位,如第二椎穴、第三椎穴……直到第二十椎穴。

每穴又都有别名,如大椎穴又名隆穴、第二椎穴又名赤巴穴等。

其主治规律有与中医学背俞穴相一致的特点,但又不尽相同,限于篇幅,不详赘述。

藏医器械简介藏医有发达的手术治疗,包括涂擦疗法、放血、艾灸、穿刺、切除等。

常用的外科器械分为以下几种:检查疼痛用的器械:头部圆形,钝而不锐,约六指长,称为针头,用于检查头部骨折;头部形状如荞麦,尖端呈钩形,似扬起的蛇头,约十二指长,细而柔软,用于检查四肢部位的疼痛;长度约八指,尖端有小孔的探针,用来检查肿胀部位是否化脓;状如乳头的空针,长度约三指,应用于男性者粗五指尖,应用于女性者粗六指尖,此器械用来检查痔疮。

各种手术钳:有的如狮子嘴,有的象乌鸦嘴,长度约十八指,连结处钉有坚固的钉子。

柄部铁钩处带有一个环,此器械用来检查、取出深入骨头的异物;长度约八指状如鸥嘴,特别细小,此器械用来检查、取出筋肉内的异物;空头管长约十二指呈坚固的管状,此器械用来检查取出伤口较深处的异物;镊子用来取出脉、筋及骨头的碎片等。

放血用的各种器械:切开肌肉放血用刺针,形如麻雀的羽毛,长约六指,用于割刺肌肉间隙的血脉;刀尖极锐的靠背刀,在脏器和细微穴道部位放血;斧形手术刀,在靠近骨上的脉道处放血;状如剃头刀的手术器械,在肿胀部位处刮擦;状如镰刀,长约八指的器械,用于舌部的切割;膛口刀用于切除头部疮疡。

穿刺用的器械:一般长约六指、状如蛙头尖端有侧壁孔,用于穿刺晕圈穴,排放心包积液、肝脓肿;中空管状探针,形似竹尖笔,用于穿刺腹水;针尖似鸟嘴者,用于穿刺胸部脓肿;尖端状如青稞粒者,用于穿刺脊椎的痞块;蛙头探针用于穿刺肺、心、小肠、大肠、肾等处的疾病最为合适;铜针,其尖端状如荞麦,用于刮眼翳;长约一卡,形如牛舌的探针,用于口腔穿刺;形似矛尖的探针,用于穿刺四肢的脓肿。

各种小件器械:双锋锛、犊唇刀,形状如果麻马的嘴,长度约六指,有手柄的器械,这些都是铜铁合金所制,用于检查头部骨折的器械;锯齿形,宽二指,齿细密,长度约十指长手术锯,用于割除残骨余渣;锋利的剪刀,用于剪断疮伤的筋脉;长度约五指,管状锯齿型的骨钻,用于钻骨;长度约十指的犊唇刀,刀尖弯曲,用于切除耳、鼻、喉部的疹疱;子宫刀,长约一卡,尖端呈钩状,用来钩取死胎;蛇头针,用来取出结石;粗细如中等麦秆,坚而韧,中空呈管状,长度约十二指的探针,用于尿闭症的穿刺;尖端弯曲,长约十指的探针,用于烧灼虫齿;长度约十指,根部的小孔约五指,尖端裂口,用于鼻孔熏烟;管状,长度约十二指,小孔呈坡形,用于喉部喷药,烧灼小舌;腰部呈管状,其中部能容纳大拇指,顶端管中能容纳一个豆子,长度约八指,腰间装有轮子,此物称注射器,用于肛门塞入栓剂或灌肠,比它小的用于洗疮伤;用牛角制成的吸器,高约五指,宽约三指,尖端有孔能容纳一颗芥菜籽,用于吸取黄水;火罐,其腰围十八指,长约十二指,口圆形约四指,用于切除外部的痞块;铜制的似初二、初三日新月形状的剃刀,用于剃光头发;长度约十指的小斧,用于切除硬核大疮、疔疮。

藏医的特色疗法一.艾灸疗法【概述】艾灸疗法是藏医最常用的外治法之一,它是将艾绒根据病症不同,做成大小不一的艾炷,直接或间接置于穴位上施灸,用来防治疾病的一种方法。

该疗法是藏族医务人员在自己实践的基础上,不断吸收中医和外来医学的精华,充实和丰富自己的经验,使之日臻完善。

《四部医典》第4部第21 章就是专门介绍火灸法。

灸法应用广泛,每位藏医艾绒随身带,大部分病症必施灸疗。

藏医灸疗的精华则是化脓灸。

藏医艾灸疗法是以藏医药理论为基础,在选穴、适应症、禁忌症、方法上和中医有不同之处,对某些疾病有非常显著之疗效。

【疗法介绍】一、艾炷制作在秋季择吉日采集艾叶,反复捶打,使之茎断而叶不断,揉搓成圆锥状。

用于关节者,大小如拇指:用于头部和四肢者,大如小指尖;用于脉窍者,大小如羊粪粒或制成条形;用于瘰疬或痞块者,大小如诃子;用于小孩胃部者,大小如豌豆。

二、操作方法根据不同的病种和火力的大小可分煮法、烧法、烤法、拟法4种。

煮法是在选定的穴位上以艾炷连灸20余壮,适应于疖痈、痞瘤;烧法是如上法灸15壮,宜于黄水病、心风等; 烤法是灸5~7壮,宜于隆病、虫病及大小便闭塞不通; 拟法,艾炷如豌豆大,只灸1 壮,宜于儿童。

艾灸时先将艾炷置于选定的穴位上,用火点燃,病人不可随意动,术者频频用嘴吹之,使人力相继不断,增强热力,同时在穴位周围用手轻轻拍打按摩,以减轻患者局部的疼痛。

灸完1 壮后,用消毒棉球蘸生理盐水擦净所灸穴位处,再行下1 壮灸,经一定壮数的艾灸后,即可产生灸感,灸感可沿一定方向传导,如灸后背而前身略感疼痛,灸前身而后背略感疼痛,当天不得进冷食,饮凉茶,以免散失热力。

三、艾灸穴位藏医艾灸穴位可分为二大类,即根据病人自诉疼痛部位选穴,也就是阿是穴;第二类是医生根据五脏六腑所特定的穴位选取。

常用穴位《四部医典》载有71穴,《藏医药选编》吸取了部分中医针灸穴位,载有80穴。

现将常用灸疗穴位介绍如下:(1)背部穴位:计23穴,藏医从第7颈椎算起为第1 椎,从第1 椎下开始至第14椎下,每一椎间隙都有1 穴(该穴旁开左右各1 寸处也可施灸)。

临床医药文献杂志Journal of Clinical Medical 2019 年第 6 卷第 23 期2019 Vol.6 No.2342藏医火灸治疗类风湿性关节炎疼痛的疗效公保扎多,扎西屯珠(青海省黄南藏族自治州河南蒙古族自治县蒙藏医院,青海黄南 811599)【摘要】目的 探究类风湿性关节炎(RA)患者行藏医火灸治疗对其疼痛症状的影响。

方法 择取2017年5月~2018年5月我院收治的68例RA患者,以数字表法进行分组,对照组与观察组各34例。

两组分别实施常规疗法及藏医火灸疗法,应用视觉模拟评分法(VAS)比较两组患者治疗前后疼痛症状改善效果。

结果 治疗前两组V AS评分无统计学意义(P>0.05);治疗后观察组V AS评分更低,差异有统计学意义(P <0.05)。

结论 藏医火灸对RA患者疗效确切,可有效缓解其疼痛症状,改善患者预后,因此可用于临床推广。

【关键词】藏医;火灸疗法;类风湿性关节炎;疼痛【中图分类号】R29 【文献标识码】A 【文章编号】ISSN.2095-8242.2019.23.42.01类风湿关节炎(RA)是临床常见自身免疫性疾病,其主要特点是对称性多关节炎症,同时具有异质性和系统性特点,在全球范围中均有较高发病率,分布广,可造成患者残疾或劳动力丧失[1]。

该疾病属于慢性进行性和侵袭性疾病之一,若不及时采取有效的治疗方法,患者病情对不断恶化,进而对患者的健康及生活质量造成极大的不良影响。

本次择取34例RA患者开展藏医火灸治疗效果研究,现做出如下汇报。

1 资料与方法1.1 一般资料择取2017年5月~2018年5月我院收治的68例RA患者,以数字表法进行分组,对照组与观察组各34例。

对照组内男女患者分布为23例和11例,年龄分布于44~68岁,平均(52.2±2.3)岁;观察组内男女患者分布为20例和14例,年龄分布于45~67岁,平均(53.1±2.2)岁;两组患者一般资料数据经比较差异较小,即无统计学意义(P>0.05)。