2018八年级上册生物第二章知识点总结

- 格式:docx

- 大小:64.63 KB

- 文档页数:5

初二上册生物第二章知识点初二上册生物第二章知识点一、知识梳理本单元小结:自然环境复杂多变,动物在进化的过程中,逐渐形成了各自独特的运动方式,动物通过运动主动地适应环境。

动物的运动依赖于一定的结构。

动物运动需要能量,能量的来源是食物,直接来源是ATP。

1、动物在长期过程中,逐渐形成了独特的运动器官,扩大了活动范围,提高了的能力。

2、动物通过自身的生存和繁衍。

如鸟类的迁徙,鱼类的洄游。

3、多细胞动物依靠特有的进行运动。

哺乳动物:一般为。

鸟类:和后肢。

爬行动物:大部分靠。

两栖动物:四肢。

鱼类:。

节肢动物:附肢。

昆虫:翅和附肢。

软体动物:斧足、腹足等。

单细胞动物的运动结构:草履虫:。

变形虫:。

4、人和脊椎动物的运动系统由骨、组成。

在系统的支配下,肌肉收缩或舒张,牵拉所附着的骨,以骨连接为枢纽,产生运动。

5、人和脊椎动物的任何一个动作,都不是由骨骼肌单独完成的,而是由多组肌群在神经系统的支配下,相互配合、共同完成的.。

如屈肘时,以为主的屈肌肌群要收缩,以为主的伸肌肌群要舒张。

6、人和动物的生命活动需要消化吸收,营养物质进入细胞。

细胞通过作用主要分解糖类,将葡萄糖分解成二氧化碳和水,同时释放出能量。

释放出的能量,一部分以热能形式放出,一部分用于合成。

ATP分解放出的能量,为各种生命活动直接利用。

所以,人和动物生命活动的能量来源是,直接来源是。

8、社群行为是指同种生物个体之间除社群行为的动物,群体内成员之间分工合作,有着明确的不同的同维持群体的生活。

9、先天性行为是动物生来就有的,由身体里的为。

如蜜蜂采蜜、蜘蛛织网、鸟类迁徙、鱼类洄游等。

10、后天性行为是动物在成长过程中,通过积累生活经验和“学习”逐渐建立起来的新的行为。

动物通过后天的学习,提高了复杂环境的能力。

后天性行为主要与神经系统中的有关,动物越高等,大脑皮层越发达,学习能力就越强,后天性行为也就越复杂。

第⼆章动物的运动和⾏为⼀、动物的运动(1)动物的⾏为是指⼀系列有利于它们存活和繁殖后代的活动;动物的⾏为常常表现为各种各样的运动,依赖于⼀定的⾝体结构。

(2)运动系统是由⾻、关节和肌⾁组成的。

(3)⼈有206块⾻。

颅⾻、胸⾻、肋⾻(不能活动)、躯⼲⾻(半活动)、四肢⾻(能活动)、能活动的⾻连结(关节)。

⼈有26块脊椎⾻(半活动⾻连结)(4)关节结构:关节头、关节囊(包绕关节,分泌滑液)、关节腔(有滑液,使关节活动灵活)、关节窝、关节软⾻(缓冲作⽤)。

其中关节头和关节窝组成关节⾯。

(5)在运动中:⾻起杠杆作⽤,关节起⽀点作⽤,⾻骼肌起动⼒作⽤。

即⾻骼肌收缩,牵动着它所附着的⾻,绕着关节活动。

(6)⼈体主要的关节:上肢:肩关节、肘关节、腕关节、指关节;下肢:髋关节、膝关节、踝关节、趾关节。

(7)所有脊椎动物都有关节。

(8)运动时,肘关节、髋关节、膝关节、踝关节容易受伤。

如何在运动中保护关节:运动前做好充分的准备运动;运动强度应适当;佩戴护腕和护膝。

(9)⾻骼肌(是器官)中间较粗的部分叫肌腹,两端较细的呈乳⽩⾊的部分叫肌腱。

附着在不同⾻上。

(10)⾻骼肌有受刺激⽽收缩的特性。

(11)为什么⾻骼肌能牵动⾻:当⾻骼肌受神经传来的刺激收缩时,就会牵动⾻绕关节活动,于是躯体就会产⽣运动。

(12)与⾻相连的肌⾁总是由两组肌⾁相互配合活动的。

(13)屈肘时,肱⼆头肌收缩,肱三头肌舒张;伸肘时,肱三头肌收缩,肱⼆头肌舒张。

⾃然下垂时,肱⼆头肌舒张,肱三头肌舒张;垂直上提重物时,肱⼆头肌收缩,肱三头肌收缩。

(14)运动并不是仅靠运动系统来完成的,它需要神经系统的控制和调节,它需要能量的供应,因此还需要消化系统、呼吸系统、循环系统等系统的配合。

⼆、动物的⾏为(1)按⾏为表现不同可将动物⾏为分为取⾷⾏为、防御⾏为、繁殖⾏为、迁徙⾏为等;(2)据⾏为获得的途径,动物的⾏为⼤致可分为两类:①先天性⾏为:动物⽣来就有的,由动物体内的遗传物质所决定的⾏为。

认识生物的多样性知识点1:生物多样性的内涵生物的种类多种多样。

不同种生物及同种生物的个体之间的差别,归根结底是基因组成的差别。

生物栖息在一定的环境中,不同空间内的生物与环境构成了各种生态系统。

因此,生物多样性应当包括三个层次:基因的多样性、生物种类的多样性和生态系统的多样性。

知识点2:生物种类的多样性1.内涵生物种类的多样性是指生物物种的多样性或物种的丰富度。

它包括三个方面:一是物种的数量或丰富度,这在生物圈中是直接可见的;二是物种的均匀度,是指某一物种在群落或生活环境中全部个体的分配状况;三是物种的优势度,是指某一物种在群落或生活环境中生存优势的多样性。

生物种类越丰富,生态系统的结构就越复杂,抵抗外界干扰、保持自身相对稳定的能力就越强。

2.地球上的生物种类地球上生物的种类是极其丰富的。

地球上目前已知的生物种类有200多万种。

据科学家估计,地球上实际存在的物种总数在500万种到1亿种之间。

3.我国的生物种类(1)植物我国植物资源十分丰富。

其中苔藓、蕨类和种子植物种数仅次于巴西和哥伦比亚,居世界第三位;我国的裸子植物在世界上占有的百分比最高,是世界上裸子植物最丰富的国家,被称为“裸子植物的故乡”。

(2)动物我国的动物种类繁多,据统计,我国脊椎动物有6 300多种,占世界动物种类总数的14%,其中鱼、鸟和哺乳动物的种数都位于世界前列。

知识点3:基因的多样性1.每种生物都是一个丰富的基因库生物的各种特征主要是由DNA分子上的遗传信息控制的。

DNA主要位于细胞核内的染色体上,每条染色体上有一个DNA分子。

DNA分子很长,可以分成许多个片段,每个片段具有特定的遗传信息。

这些具有特定遗传信息的DNA分子片段就是基因。

因此,生物的细胞内有成千上万个基因。

不同生物体内的基因是不同的,即使是同种生物的不同个体之间,其基因组成也不尽相同,所以说每种生物都是一个丰富的基因库。

生物种类的多样性实质上是基因的多样性。

2.基因的多样性在动植物遗传育种中的作用我国是世界上基因多样性最丰富的国家之一,特别是家养动物、栽培植物和野生亲缘种的基因多样性十分丰富,为动植物的遗传育种提供了宝贵的遗传资源。

八年级上册生物第二章知识点归纳生物科学是对生物世界进行探究的学科,通过研究生物的形态、结构、功能、发育和变异等方面来了解生物的特性和规律。

八年级上册生物第二章主要讲解了关于细胞的基本结构和功能,以及细胞的分裂和生物生长发育等方面的知识。

下面将对该章节的主要知识点进行归纳整理。

1. 细胞是生命的基本单位细胞是生物体的基本构成单元,它能够进行自主增殖和生命活动。

细胞由细胞质、细胞膜和细胞核等组成,其中细胞质是细胞的基质,细胞膜是细胞的外界界面,细胞核是细胞的控制中心。

2. 细胞的基本结构细胞由细胞膜、细胞质、细胞核和细胞器等组成。

细胞膜包裹着细胞,起到保护细胞和控制物质进出的作用。

细胞质是细胞膜内的物质,包括细胞器和细胞质基质。

细胞核是细胞内的控制中心,负责调控细胞的生命活动。

3. 细胞器的功能细胞器是细胞内的各种功能结构,不同的细胞器具有不同的功能。

常见的细胞器包括线粒体、内质网、高尔基体、溶酶体等。

线粒体是细胞的能量中心,参与细胞的呼吸作用。

内质网是细胞的物质转运通道,负责合成和运输蛋白质。

高尔基体起到蛋白质的加工和分泌作用。

溶酶体则用于消化和分解细胞内外的物质。

4. 细胞的分裂细胞的分裂是生物生长发育和细胞增殖的基础过程。

细胞分裂主要包括有丝分裂和无丝分裂两种类型。

有丝分裂是一种较为复杂的分裂方式,包括有丝分裂前期、有丝分裂中期、有丝分裂后期和有丝分裂末期等不同阶段。

无丝分裂则是原核生物进行的分裂方式。

5. 生物的生长发育生物的生长发育是生物体从受精卵到成熟个体的连续变化过程。

生长发育包括细胞分裂、细胞分化和组织器官发育等多个环节。

细胞分裂是生物体增长的基本方式。

细胞分化则是相同的细胞通过表达不同的基因,发育为有特定结构和功能的细胞。

通过对八年级上册生物第二章知识点的归纳整理,我们深入了解了细胞的基本结构和功能,细胞的分裂过程以及生物的生长发育。

这些知识有助于我们更好地理解和探索生物的奥秘。

通过对生物科学的学习,我们可以更好地认识和保护生物,推动生物科学的进一步发展。

八年级上册生物第二章第三节知识点一、动物体的结构层次1. 细胞分化形成不同的组织细胞分化:在个体发育过程中,一个或一种细胞通过分裂产生的后代,在形态、结构和生理功能上发生差异性的变化,这个过程叫做细胞分化。

组织:细胞分化产生了不同的细胞群,每个细胞群都是由形态相似,结构、功能相同的细胞联合在一起形成的,这样的细胞群叫做组织。

人体的四种基本组织:上皮组织:由上皮细胞构成,具有保护、分泌等功能,如皮肤上皮能保护体表,小肠腺上皮能分泌消化液。

肌肉组织:主要由肌细胞构成,具有收缩、舒张功能,包括骨骼肌(附着在骨骼上,能自主收缩产生运动)、平滑肌(位于胃、肠等器官的管壁内,缓慢而持久地收缩)和心肌(心脏特有,能够自动有节律地收缩)。

神经组织:主要由神经细胞(神经元)构成,能够感受刺激,传导神经冲动,在体内起着调节和控制作用。

结缔组织:种类很多,骨组织、血液等都属于结缔组织。

具有支持、连接、保护、营养等功能,例如,骨组织支持身体并保护内部器官,血液运输营养物质等。

2. 组织进一步形成器官器官:由不同的组织按照一定的次序结合在一起构成的行使一定功能的结构,叫做器官。

例如,大脑主要由神经组织和结缔组织构成,是对全身起调控作用的器官;胃由上皮组织、肌肉组织、结缔组织和神经组织构成,是消化食物的器官。

3. 器官构成系统和人体系统:能够共同完成一种或几种生理功能的多个器官按照一定的次序组合在一起,就构成了系统。

人体有八大系统:消化系统、呼吸系统、循环系统、泌尿系统、神经系统、内分泌系统、生殖系统、运动系统。

这些系统协调配合,使人体内各种复杂的生命活动能够正常进行。

例如,消化系统由口腔、咽、食道、胃、肠、肛门以及肝、胰等器官组成,其功能是消化食物和吸收营养物质;呼吸系统由呼吸道和肺组成,主要功能是吸入氧气,呼出二氧化碳。

二、植物体的结构层次1. 绿色开花植物有六大器官绿色开花植物是由根、茎、叶、花、果实、种子六大器官组成的。

以下是人教版八年级上册生物第二章的笔记,供您参考:

1. 动物在自然界中的作用:

●维持生态平衡

●促进生态系统的物质循环

●帮助植物传粉、传播种子

2. 生态系统的概念:在一定自然区域内,所有生物及其生活的无机环境共同构成一个完整的生态系统。

3. 生态系统的组成:

●生物部分:生产者、消费者、分解者

●非生物部分:阳光、空气、水、土壤等

4. 食物链:生产者与消费者之间通过捕食关系建立的营养联系。

食物链一般从生产者开始,到最高级消费者结束。

5. 食物网:在一个生态系统中,许多食物链彼此交错连接形成的复杂的营养结构。

6. 生产者:自养生物,能够利用无机物合成有机物,为自身和其他生物提供食物和能量。

7. 消费者:异养生物,不能自己合成有机物,而是通过捕食或寄生在其他生物体内来获取食物和能量。

8. 分解者:异养生物,以动植物遗体和排泄物等为食,将有机物分解成简单的无机物,归还给无机环境。

9. 生态系统的自我调节能力:生态系统具有一定的自我调节能力,能够使系统内的生物数量和物质循环保持相对稳定。

10. 人类活动对生态系统的干扰:人类的活动往往会对生态系统造成干扰和破坏,如过度开发、污染、外来物种入侵等。

因此,我们应该采取措施保护生态系统,维护生态平衡。

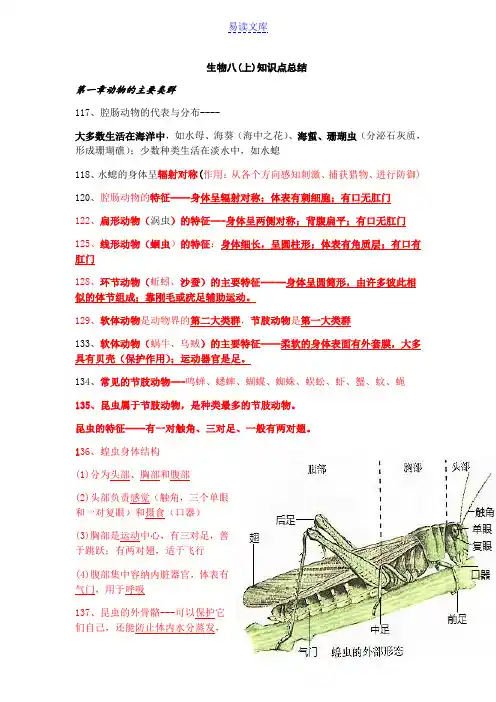

生物八(上)知识点总结第一章动物的主要类群117、腔肠动物的代表与分布----大多数生活在海洋中,如水母、海葵(海中之花)、海蜇、珊瑚虫(分泌石灰质,形成珊瑚礁);少数种类生活在淡水中,如水螅118、水螅的身体呈辐射对称(作用:从各个方向感知刺激、捕获猎物、进行防御)120、腔肠动物的特征----身体呈辐射对称;体表有刺细胞;有口无肛门122、扁形动物(涡虫)的特征---身体呈两侧对称;背腹扁平;有口无肛门125、线形动物(蛔虫)的特征:身体细长,呈圆柱形;体表有角质层;有口有肛门128、环节动物(蚯蚓、沙蚕)的主要特征-----身体呈圆筒形,由许多彼此相似的体节组成;靠刚毛或疣足辅助运动。

129、软体动物是动物界的第二大类群,节肢动物是第一大类群133、软体动物(蜗牛、乌贼)的主要特征----柔软的身体表面有外套膜,大多具有贝壳(保护作用);运动器官是足。

134、常见的节肢动物---鸣蝉、蟋蟀、蝴蝶、蜘蛛、蜈蚣、虾、蟹、蚊、蝇135、昆虫属于节肢动物,是种类最多的节肢动物。

昆虫的特征----有一对触角、三对足、一般有两对翅。

136、蝗虫身体结构(1)分为头部、胸部和腹部(2)头部负责感觉(触角,三个单眼和一对复眼)和摄食(口器)(3)胸部是运动中心,有三对足,善于跳跃;有两对翅,适于飞行(4)腹部集中容纳内脏器官,体表有气门,用于呼吸137、昆虫的外骨骼---可以保护它们自己,还能防止体内水分蒸发,但它也会限制昆虫的发育和长大,所以需要定期蜕皮138、节肢动物的特征----体表有坚韧的外骨骼,身体和附肢都分节139、(1)无脊椎动物(昆虫会飞)----腔肠动物、扁形动物、线形动物、环节动物软体动物、节肢动物(2)脊椎动物(鸟类会飞):鱼、两栖动物、爬行动物、鸟和哺乳动物140、鱼是脊椎动物中种类最多的一个类群,鸟类是脊椎动物中种类第二多的一个类群,常见的淡水鱼有“四大家鱼”(青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼)、鲤鱼、鲫鱼;常见的海洋鱼有带鱼、黄鱼、141、鱼鳍各部位的名称及位置142、鱼的身体分为头部、躯干部和尾部三部分,多呈流线型(有利于减少鱼在水中运动时遇到的阻力);体表常有鳞片覆盖(保护身体);鱼的呼吸器官是鳃,鳃的主要部分是鳃丝,鳃丝中密布毛细血管,氧气渗入到血管中,二氧化碳则渗出,随水从鳃盖后缘排出143、鱼能在水中生活有两个特点-----(1)能靠游泳来获取食物和防御敌害 (2)能在水中呼吸144、鱼的主要特征-----生活在水中;体表常有鳞片覆盖;用鳃呼吸;通过尾部和躯干部的摆动以及鳍的协调作用游泳145、青蛙的眼睛后面有鼓膜,可感知声波;头部前端有一对鼻孔,是呼吸时气体的通道;青蛙的前肢短小,可支撑身体;后肢发达,趾间有蹼,既能跳跃也能划水,呼吸器官是肺,皮肤辅助呼吸146、常见的两栖动物:蟾蜍、大鲵(娃娃鱼)、蝾螈、青蛙等147、两栖动物的主要特征----幼体生活在水中,用鳃呼吸;成体大多生活在陆地上,也可在水中游泳,用肺呼吸,皮肤可辅助呼吸148、两栖动物将卵产在水中,爬行动物在陆地产卵.149、常见爬行动物:蜥蜴、龟、鳖、蛇、鳄,避役(变色龙)150、爬行动物的主要特征---体表覆盖角质的鳞片或甲;用肺呼吸;在陆地上产卵,卵表面有坚韧的卵壳151、鸟类(1)身体呈流线型,可减少飞行中空气的阻力(2)体表覆羽(保护保温),前肢变成翼(扇动空气飞翔)(3)骨骼轻、薄、坚固,可减轻体重,胸骨上高耸的突起叫做龙骨突,胸肌发达,附着在胸骨上,牵动两翼完成飞行(4)食量大,消化能力强,直肠短,经常排便,减轻体重(5)呼吸器官是肺,气囊只是贮存气体辅助肺起作用,气体进入鸟身体的路径:气管→支气管→肺→气囊152、鸟类的主要特征体表覆羽;前肢变成翼;有喙无齿;有气囊辅助肺呼吸153、恒温动物:鸟、哺乳动物变温动物:鱼、两栖动物、爬行动物154、常见的哺乳动物野马、非洲象、猕猴、鲸鱼、鼹yǎn鼠,蝙蝠,狗、猫155、哺乳动物的主要特征体表被毛;胎生,哺乳(提高了后代的成活率);牙齿有门齿、臼齿和犬齿的分化156、长江中的“微笑使者”的哺乳动物是江豚157、肉食性动物和食草性动物的牙齿(如右图兔和狼的牙齿)门齿(切断食物),臼齿(磨碎食物),犬齿(撕裂食物)第二章动物的运动和行为158、动物的行为----动物所进行的一系列有利于它们生存和繁殖后代的活动159、运动不仅靠运动系统来完成,还需要神经系统的控制、内分泌系统的调节,运动所需要的能量有赖于消化系统、呼吸系统、循环系统等的配合,运动系统的功能:运动、支持和保护160、运动系统主要由骨(杠杆作用)、关节(支点作用)和肌肉(动力作用),骨和关节合称为骨骼161、关节由关节面、关节腔和关节囊组成关节面由关节头、关节窝和关节软骨构成162、与骨连接的肌肉至少是由两组肌肉相互配合活动的163、164、哺乳动物靠四肢支撑身体,强大的运动能力,有利于动物寻觅食物、躲避敌害、争夺栖息地和繁殖后代,以适应复杂多变的环境165、根据行为的功能,有取食行为、防御行为、攻击行为、繁殖行为、迁徙行为、领域行为、社会行为等166、从行为获得的途径来看,分为先天性行为和学习行为(1)先天性行为:动物生来就有,由动物体内的遗传物质决定(2)学习行为:在遗传因素的基础上,通过环境因素的作用,由生活经验和学习而获得的行为170、生物之间的信息交流是普遍存在的,正是由于物质流、能量流和信息流的存在,使生物之间的联系错综复杂,生物与环境才成为统一的整体第三章动物在生物圈中的作用171、动物在自然界中的作用:(1)动物在维持生态平衡中起着重要的作用(2)动物能促进生态系统的物质循环(3)动物能帮助植物传粉、传播种子(例如:苍耳的果实表面有钩刺,被动物带到远方,说明动物能够帮着植物传播种子,这样有利于扩大植物的分布范围。

八年级上册生物第二章知识点总结一、动物的分类1. 动物是生物界中最大的类群,已发现有150多万种。

2. 动物的种类多种多样,生活环境和生理特征也是千差万别。

3. 动物的分类方法有多种,主要有形态分类法、细胞分类法、生物化学分类法等。

4. 形态分类法是以动物的外形特征为依据进行分类的一种方法。

5. 细胞分类法是以动物的细胞特征为依据进行分类的一种方法。

6. 生物化学分类法是以动物的生化特征为依据进行分类的一种方法。

7. 动物界包括原生动物门、脊索动物门和节肢动物门等。

8. 脊索动物是指具有脊索的动物,如鱼类、两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类等。

9. 节肢动物是指身体分节,附肢分节,具有外骨骼的动物,如昆虫、蛛形动物(蜘蛛)、甲壳动物(螃蟹)等。

10. 鸟类和哺乳类是具有羽毛和乳腺的动物,是脊椎动物中的两个大类群。

11. 原生动物是指单细胞动物,如草履虫、变形虫等。

二、动物的种类1. 鱼类是最古老的脊椎动物,是水生生物中的一大类群。

2. 两栖动物是指幼体在水中生活,成体在陆地上生活的动物,如青蛙、蝾螈等。

3. 爬行动物是指体被鳞片,营爬行生活的脊椎动物,如蛇、龟等。

4. 鸟类是指具有羽毛,前肢演化成翼,后肢支撑身体,恒温脊椎动物的总称。

5. 哺乳动物是指具有乳腺,体腔内有膈,恒温脊椎动物的总称。

6. 在上述动物的分类中,可以根据它们的生活环境分为水生生物和陆生生物;也可以根据它们的体温调节方式分为恒温动物和变温动物。

7. 动物的分布范围很广泛,从海洋到陆地,从高山到平原都有分布。

8. 动物的栖息地是多种多样的,包括森林、草原、沙漠、湖泊、河流等。

9. 每种动物都有其特定的栖息地和生活习性,了解这些习性有助于我们更好地保护它们。

社会行为知识点1:社会行为的特征1.社会行为:动物营群体生活,群体内部不同成员之间分工合作,共同维持群体的生活。

2.典型的社会行为(1)白蚁的社会行为(2)阿尔卑斯狒狒的群体生活①有一个最占优势的雄狒狒是首领。

②有下级雄狒狒、雌狒狒和幼狒狒。

③首领的优势:优先享有食物和配偶,优先选择筑巢场地。

④首领的职责:负责指挥整个社群的行动,并与其他雄狒狒共同保卫这个群体,这就是一个根据个体大小、力量强弱、健康状况和凶猛程度的不同,排成的等级社会。

3.社会行为的特征(1)群体内部往往形成一定的组织。

(2)成员之间有明确的分工。

(3)有的群体还形成等级制度。

4.社会行为的意义动物的社会行为对动物的生存和繁衍有非常重要的意义。

许多弱小的动物和性情温和的草食性动物均是集群生活的,比如蜜蜂、蚂蚁、野牛、羚牛等,靠群体的力量往往更易获得食物和抵御天敌的侵袭,有效地保证物种的繁衍。

知识点2:群体中的信息交流1.动物间交流信息的方式群体中的不同动物个体之间,为了维持群体的活动,需要随时交流信息,动物交流信息的方式是多种多样的,动物的动作、声音和气味等都可以起到传递信息的作用。

2.蝶蛾类昆虫性外激素的作用及用途(1)性外激素雌性蝶蛾类昆虫体表的腺体能分泌一种可吸引雄虫的物质——性外激素。

性外激素具有挥发性,有特殊的气味,可通过空气传播。

昆虫的触角上有嗅觉感受器,雄虫依靠它能感觉到雌虫性外激素的气味,并会飞过去与雌虫交尾。

(2)性外激素的应用用提取的或人工合成的性外激素作引诱剂,可以诱杀农业害虫。

也可以在田间施放一定量的性引诱剂,干扰雌雄虫之间的通讯,使雄虫无法判断雌虫的位置,从而不能交配,也能达到控制害虫数量的目的。

3.信息交流对动物生活的意义营群体生活的动物之间如果没有信息交流,个体之间就无法取得联系。

对营群体生活的动物来说,孤立的个体取食和防御敌害都非常困难,不同性别的动物交配也将受到影响,从而影响整个动物种群的发展。

八年级生物上册第二章重点复习提纲八年级生物上册第二章重点复习提纲第二章第一节基因控制生物的性状1.遗传是指亲子间的相似性;变异是指亲子间及子代个体间的差异。

2.遗传学的研究已经深入到分子水平。

3.“一母生九子,连母十个样”说明了生物具有变异现象;“种瓜得瓜种豆得豆”说明生物具有遗传现象。

4.同种生物同一性状的不同表现形式称为相对性状。

5.克隆生物的性状与提供细胞核的个体几乎相同。

6、转基因鼠的培育过程:用显微注射器把大鼠的生长激素基因注入到小鼠核未融合的受精卵内,将受精卵(包括注入基因和未注入基因的)注入雌鼠的输卵管内,生出转基因鼠和普通小鼠,其中普通小鼠是对照组。

本实验说明:基因控制生物的性状。

7、把甲种生物的某个基因用转基因技术转入到乙种生物的受精卵中,培育出的生物称为转基因生物,该生物主要表现为乙种动物的特征,也表现出转入基因控制的性状。

8.转基因技术的应用:转基因作物、转基因动物、转基因食品和转基因药品。

9.生物的性状主要受基因控制,也受环境影响。

第二章第二节基因在亲子间的传递1.生物体的各种性状都是由基因控制的(同时受环境影响)。

2.性状的遗传实质上是亲代通过生殖过程把基因传递给了子代。

3.在生物的有性生殖过程中,精子和卵细胞就是基因在亲子间传递的“桥梁”。

4.体细胞中染色体和基因是成对存在的;生殖细胞中的染色体和基因成单存在。

5.基因是能够控制生物性状的DNA片段。

6.在形成精子或卵细胞的细胞分裂过程中,染色体都要减少一半,不是任意的一半,是每对染色体中各有一条进入精子或卵细胞。

7.生物的体细胞中每一对染色体,都是一条来自父方,一条来自母方。

8.染色体是由DNA和蛋白质组成的。

9.每一种生物细胞内染色体的形态和数目都是一定的,如人体细胞中23对染色体包含46个DNA分子,含有数万对基因。

第二章第三节1.现代遗传学之父是孟德尔。

2.选豌豆为实验材料容易成功的原因:①豌豆是自花传粉且闭花受粉的植物,所以自然状态下都是纯种,使实验结果容易分析且可靠;②相对性状多且明显。

初中八年级上册生物第二章重要知识整理初中八年级上册生物第二章重要知识整理生物学科,是初中学生的必修学科之一,很多同学关心八年级上册生物第二章的知识,那我们来看看吧。

下面是小编为大家整理的关于初中八年级上册生物第二章重要知识,欢迎大家来阅读。

初中八年级上册生物第二章知识整理动物的运动和行为一、动物的运动1、哺乳动物的运动系统由骨骼和肌肉组成。

2、骨骼肌包括中间较粗的肌腹和两端较细的肌腱(乳白色结缔组织),一组肌肉的两端分别附着在两块相邻的骨上.骨骼肌受神经刺激后有收缩的特性。

3、骨骼肌只能收缩牵拉骨而不能推开骨,所以与骨相连的肌肉至少有两组,相互配合完成各种活动。

【特别是伸、曲肘动作:屈肘时,肱二头肌收缩,肱三头肌舒张,伸肘时则相反】肱二头肌是两块肌肉组成一组,肱三头肌是三块肌肉组成一组。

双臂自然下垂,肱二头肌舒张,肱三头肌舒张;直臂竖直向上提起重物或双手抓住单杠身体自然下垂,肱二头肌收缩,肱三头肌收缩。

4、运动系统的功能:运动、支持、保护。

在运动中,神经系统起调节、控制作用,骨起杠杆的作用,关节起支点作用,骨骼肌起动力作用。

骨骼肌收缩,牵动着它所附着的骨,绕着关节活动,于是躯体就产生了运动。

5、运动系统在神经系统控制和调节下,以及消化系统、呼吸系统、循环系统的配合下(提供能量,能量来自有机物的分解)共同完成运动。

运动能力发达,利于捕食和避敌,以适应复杂多变的环境。

6、关节是由关节面、关节囊和关节腔三部分组成。

关节面包括关节头和关节窝。

使关节牢固的结构特点是:关节囊及囊里面、外面的韧带。

使关节运动灵活的结构特点是:关节面上覆盖一层表面光滑的关节软骨,和关节囊的内表面还能分泌滑液,可减少运动时两骨间关节面的摩擦和缓冲运动时的震动。

7、脱臼:关节头从关节窝滑脱出来。

(由于进行体育运动或从事体力劳动,因用力过猛或不慎摔倒所致。

)二、动物的行为1、按行为表现不同可将动物行为分为:攻击行为、取食行为、防御行为、繁殖行为、迁徙行为等;而按获得途径不同可分为:先天性行为和学习行为。

八年级上册生物第二章知识点整理八年级上册生物第二章知识点动物的运动和行为主要考察动物的运动系统、运动的结构基础、动物的行为类型及其意义。

建议各位同学在学习的时候,以人类自己为例,记忆动物运动和行为相关内容。

如果希望印象更深刻的话,也可以买个卤鸡翅或鸡脚,用牙齿做解剖实验,一边吃一边观察。

(?﹃?)第一节:动物的运动1.动物的行为:动物所进行的一系列有利于它们存活和繁殖后代的活动都是动物的行为。

2.哺乳动物的运动系统由骨、关节和肌肉组成,也可以说成是由骨骼和骨骼肌组成的。

3.关节由关节头、关节窝、关节腔、关节囊、关节软骨组成,也可以说成是由关节面、关节囊和关节腔组成4.运动并不是仅靠运动系统来完成的,还需要其他系统如神经系统的调节。

运动所需要的能量,依赖于消化系统、呼吸系统、循环系统等系统的配合5.屈肘时肱二头肌收缩,肱三头肌舒张;伸肘时肱二头肌舒张,肱三头肌收缩;提重物时肱二头肌和肱三头肌同时收缩;举重时肱二头肌和肱三头肌同时收缩;两手自然下垂时肱二头肌和肱三头肌同时舒张。

6.肌肉由肌腱和肌腹组成,肌腱可以绕过关节连接在不同的骨上。

7.当骨骼肌受到神经传来的刺激时,就会牵动骨绕着关节活动,躯体的相应部位就会产生运动。

8.动物的运动有利于觅食、躲避敌害、争夺栖息地和繁殖后代,适应复杂多变的环境。

第二节:先天性行为和学习行为1.根据功能的不同可以把动物的行为分为:取食行为、防御行为、攻击行为、繁殖行为、迁徙行为、领域行为和社会行为等。

2.从行为获得的途径来看,动物的行为可以分为两类。

一类是动物生来就有的,由动物体内的遗传物质决定的行为,称为先天性行为。

另一类是指遗传物质的基础上,通过环境因素的作用,由生活经验和学习而获得的行为,称为学习行为。

3.先天性行为的意义:先天性行为为了使动物能适应环境,得以生存和繁殖后代4.学习行为的意义:学习行为能使动物更好地适应复杂环境的变化。

5.研究动物行为的方法有观察法和实验法以及这两种方法的结合。

八年级上生物第二章知识点归纳在八年级的生物课程中,第二章可以说是一个重要的知识点。

在这一章中,我们会学习到生物的一些基础概念和生命现象。

为了更好地理解这些知识点,下面我们将对其进行归纳和总结。

一、生物的分类生物是种类繁多的,按照它们的相似程度进行分类可以方便我们对它们进行研究。

生物的分类有三个原则:形态学、生理学和进化学。

形态学:按照外形、形态、结构、器官组织等特点进行分类。

其分类的基础为形态学特征。

生理学:按照生命活动的差异进行分类,比如呼吸、消化、排泄等。

其分类基础为生理学特征。

进化学:按照物种的演化过程进行分类。

其分类基础为进化学特征。

二、细胞和细胞的基本结构细胞是生命的基本单位,所有的生物都由一个或多个细胞构成。

细胞可以分为三类:原核细胞、真核细胞和质体。

细胞的基本结构包括细胞膜、细胞核、细胞质和细胞器。

细胞膜是细胞的外层包裹,保护细胞免受外界的伤害,同时还可以控制物质进出。

细胞核是位于细胞中央的圆形或卵圆形结构,其中包含了细胞的遗传信息和指令。

细胞质是细胞核和细胞膜之间的空间,包括了各种细胞器。

三、基因和遗传基因是决定生命特征和性状的基本单位。

基因可以通过遗传传递给后代,并决定了后代的性状和特征。

遗传是指生物种群遗传信息的传递。

基因有不同的类型,比如等位基因、显性基因和隐性基因等。

遗传的孟德尔定律是遗传学的基础,其中包括了隔代遗传、基因联锁和基因突变等重要概念。

四、物质循环和能量转化物质循环是指不同生物之间通过食物链、食物网等进行物质的传递和循环。

能量转化是指生物通过不同的代谢途径进行能量转化,维持身体正常的生理活动。

在生物体内,能量转化的过程中产生的废物需要及时排出体外,这个过程被称为代谢。

代谢包括了呼吸、消化和排泄等过程,这些过程依靠不同的器官和酶类完成。

五、环境和生态环境对生物的生长和发展有重要影响。

不同生物需要不同的环境条件才能存活和繁衍。

生态学是研究生物与环境之间相互作用关系的学科。

先天性行为和学习行为知识点1:区分先天性行为和学习行为1.动物的行为动物的行为是指动物进行的从外部可以观察到的有适应意义的活动。

包括动物的爬行、奔跑、游泳、飞行以及其他的运动方式,还包括动物的取食、繁殖、攻击和防御的动作以及静止的姿势、气味的释放以及鸣叫等。

2.动物行为的分类动物的行为是多种多样的,根据功能的不同可以分为取食行为、防御行为、攻击行为、繁殖行为、迁徙行为、领域行为、社会行为等等。

(1)取食行为:是指一个物种的动物杀死和吃掉另一个物种的动物的行为。

(2)防御行为:是指动物为对付外来侵略、保卫自身的生存,或对本族群体中其他个体发出警戒而发生的行为。

(3)攻击行为:在动物界中,同种动物个体之间常常由于争夺食物、配偶,抢占巢区和领域而发生的相互攻击或战斗都属于攻击行为。

(4)繁殖行为:是指与动物繁殖有关的行为,它包括的内容相当广泛,主要有雌雄两性动物的识别、占有繁殖的空间、求偶、交配、孵卵、育幼等行为。

(5)迁徙行为:泛指某种生物或鸟类中的某些种类和其他动物,每年春季和秋季,有规律地、沿相对固定的路线、定时地在繁殖地区和越冬地区之间进行的长距离的往返移居的行为现象。

(6)领域行为:动物占有领域的行为和现象。

3.先天性行为和学习行为从行为获得的途径来看,动物的行为大致分成了两大类:一类是动物生来就有的,由动物体内的遗传物质所决定的行为,称为先天性行为;另一类是在遗传因素的基础上,通过环境因素的作用,由生活经验和学习而获得的行为,称为学习行为。

先天性行为和学习行为的区别与联系:4.动物行为的意义动物的先天性行为使动物能适应环境,得以生存和繁殖。

动物的学习行为可以让它们更好地适应复杂的环境变化。

一般来说,动物越高等,学习能力越强,学习行为越复杂,对环境的适应能力也越强;动物越低等,学习能力越弱,学习行为越简单,对环境的适应能力也越弱。

知识点2:研究一种动物的行为研究动物行为的方法,主要有观察法和实验法,以及这两种方法的结合。

八年级生物上册第二章知识点总结初二生物上册第二章第一节1. 细胞的结构和功能1.1 细胞的基本结构•细胞膜:包裹细胞的控制中心,控制物质进出细胞。

•细胞质:细胞内的胶状物质,包含细胞器。

•细胞核:控制细胞的生理活动,包含遗传物质 DNA。

1.2 细胞的功能•营养摄取:细胞通过细胞膜摄取营养物质。

•细胞呼吸:细胞通过细胞呼吸产生能量。

•分裂繁殖:细胞通过分裂繁殖新的细胞。

•物质运输:细胞通过细胞膜和细胞质进行物质运输。

2. 植物细胞和动物细胞的区别2.1 植物细胞的特点•细胞壁:植物细胞具有细胞壁,提供细胞支撑和保护。

•叶绿体:植物细胞含有叶绿体,用于进行光合作用。

•中心体:植物细胞内含有中心体,在细胞分裂中起到重要作用。

2.2 动物细胞的特点•没有细胞壁:动物细胞没有细胞壁,结构相对柔软。

•没有叶绿体:动物细胞没有叶绿体,不能进行光合作用。

•毛细胞:动物细胞具有毛细胞,用于感受外界刺激。

3. 细胞器的功能3.1 线粒体•位于细胞质中,产生细胞呼吸所需的能量。

3.2 叶绿体•位于细胞质中,进行光合作用,使植物细胞能够制造有机物。

3.3 中心体•在细胞分裂过程中起到重要作用,参与染色体的分离和分散。

3.4 溶酶体•位于细胞质中,负责分解和消化细胞内的废物和有害物质。

4. 光合作用和呼吸作用的关系•光合作用和呼吸作用是互相依存的关系。

•光合作用产生的有机物为呼吸作用提供能量。

•呼吸作用产生的二氧化碳为光合作用提供原料。

•光合作用和呼吸作用共同维持细胞正常生活活动。

5. 细胞的有丝分裂和无丝分裂5.1 有丝分裂•有丝分裂是细胞最常见的一种分裂方式。

•分为前期、中期、后期、末期四个阶段。

•有丝分裂保证了细胞遗传物质的平均分配。

5.2 无丝分裂•无丝分裂是原核生物的一种分裂方式。

•无丝分裂过程相对简单,只包括核分裂和质体分裂。

•无丝分裂的遗传物质分配较为不均匀。

结论初中生物第二章第一节主要讲解了细胞的结构和功能,植物细胞和动物细胞的区别,以及细胞器的功能等知识点。

(完整版)八年级上册生物第二单元知识点梳理本文档旨在对八年级上册生物第二单元的知识点进行梳理和总结,帮助学生加深对生物知识的理解。

1. 细胞结构与功能- 细胞是生物体的基本单位,它具有以下结构和功能:- 细胞膜:控制物质进出细胞的通道。

- 细胞质:细胞内部的物质,包括细胞器和溶质。

- 细胞核:储存和传递遗传信息,控制细胞的生命活动。

- 细胞的结构和功能与其类型密切相关,包括:- 动物细胞:具有细胞膜、细胞质、细胞核等基本结构。

- 植物细胞:除了具有动物细胞的基本结构外,还有细胞壁和叶绿体。

2. 遗传与进化- 遗传是生物体传递性状给后代的过程,常涉及以下概念:- 基因:遗传信息的基本单位,位于染色体上。

- 有性生殖:通过配子的结合传递遗传信息。

- 基因型与表现型:基因型决定了个体的遗传基因组合,表现型则是基因型在外部表现出来的性状。

- 进化是生物种群随时间逐渐发生变化的过程,涉及以下理论:- 达尔文的进化论:物种的变异和适应能力会使其在自然选择中更有优势。

- 突变论:突变是进化的基础,可以导致新的遗传变异。

- 适者生存:适应环境变化的个体能更好地生存和繁殖,遗传优势逐渐积累。

3. 植物生长发育- 植物生长发育是指植物从种子发芽到形成完整的个体的过程,包括:- 发芽:种子在适宜条件下萌发根、茎和叶等器官。

- 生长:通过细胞分裂和伸长使器官逐渐形成并增长。

- 开花:花的形成和传粉授粉过程。

- 结实:花粉与雌蕊结合形成种子。

- 植物生长发育受环境因素的影响,包括:- 光照:植物的光合作用需要光能。

- 温度:适宜的温度可促进植物生长。

- 水分:水分是植物组织生长的基础。

以上是八年级上册生物第二单元的知识点梳理,希望能帮助同学们更好地理解生物学的基础知识。

八年级上册生物第二章知识点总结本章主要介绍了生物的基本单位——细胞,包括细胞的结构、功能以及生物遗传中的关键概念。

以下是本章的重点内容总结。

一、细胞的基本结构和功能1. 细胞膜:由磷脂分子和蛋白质构成,具有选择通透性和保护细胞内部结构的功能。

2. 细胞质:包含细胞器和细胞液,是细胞内其他结构的基础。

3. 细胞核:控制细胞的生命活动,包括DNA的复制和基因的转录等功能。

4. 线粒体:参与细胞的呼吸作用,产生能量供细胞使用。

5. 叶绿体:参与光合作用,将光能转化为化学能以供细胞使用。

6. 溶酶体:消化细胞内外的物质,有助于维持细胞的正常代谢活动。

二、细胞组成的层级结构1. 细胞是生物体的基本单位,由细胞膜、细胞质和细胞核组成。

2. 组织:由一群具有相同结构和功能的细胞组成,有助于细胞的协同工作和分工合作。

3. 器官:由多个不同组织构成,具有特定的形态和功能。

4. 有机体:由多个相互依赖的器官组成,能够完成一定的生命活动。

5. 群体:由多个个体组成,具有一定的组织结构和相互关系。

三、生物的遗传与变异1. 细胞分裂:包括有丝分裂和无丝分裂两种方式,是细胞增殖和遗传信息传递的基础过程。

2. 遗传物质:DNA是生物体中的遗传物质,能够储存和传递遗传信息。

3. DNA复制:在细胞分裂过程中,DNA会复制自身,并保证两个新细胞中的DNA相同。

4. 染色体:DNA在细胞分裂中会形成染色体,是遗传信息组织和传递的基本单位。

5. 基因:DNA上的一个区域,编码了生物体的遗传特征。

6. 突变:指基因发生的突发性变化,是生物多样性的重要原因。

四、性别的遗传与性别比例1. 性别的决定:人类的性别由父母所带的性染色体决定,男性为XY,女性为XX。

2. 性别比例:在自然界中,男女比例一般为1:1,但在某些特殊情况下,如人类出生性别比例略有偏差。

五、遗传的基本规律1. 遗传定律:包括孟德尔的单因素和双因素遗传定律,描述了基因在遗传过程中的传递和表现规律。