中国近代化探索教学设计

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:4

初中历史近代化实战教案课时:1课时年级:八年级教学目标:1. 知识与技能:了解中国近代化的探索历程,掌握洋务运动、戊戌变法、辛亥革命和新文化运动的主要内容和影响。

2. 过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,分析中国近代化探索的特点和规律。

3. 情感态度与价值观:培养学生对我国近代化探索的认同感,增强民族自豪感,提高历史思维能力。

教学重点:中国近代化的探索历程和特点。

教学难点:分析中国近代化探索的内在联系和规律。

教学准备:教材、多媒体课件教学过程:一、导入新课1. 教师简要介绍中国近代化的背景,引导学生思考:在近代化的过程中,我国经历了哪些重要的历史事件?2. 学生回答,教师总结:今天我们将学习中国近代化的探索历程。

二、自主学习1. 学生阅读教材,了解洋务运动、戊戌变法、辛亥革命和新文化运动的主要内容。

2. 学生分享学习心得,教师点评并总结。

三、合作探讨1. 教师提出问题:中国近代化的探索历程中,有哪些共同点和不同点?2. 学生分组讨论,归纳总结:共同点:都是向西方学习,由浅入深,由表及里,层层递进;不同点:学习内容不同,洋务运动侧重学习技术,戊戌变法和辛亥革命侧重学习政治制度,新文化运动侧重学习思想文化。

3. 教师点评,引导学生认识中国近代化探索的规律。

四、课堂小结1. 学生总结本节课的主要内容。

2. 教师补充,强调中国近代化探索的重要性和意义。

五、课后作业1. 请学生结合所学,谈谈对中国近代化探索的认识和体会。

2. 学生完成作业,教师批改并给予反馈。

教学反思:本节课通过自主学习和合作探讨的方式,让学生了解了中国近代化的探索历程和特点。

在教学过程中,注意引导学生思考和分析,培养学生的史实分析和概括能力。

通过本节课的学习,学生对中国近代化探索有了更深入的认识,增强了民族自豪感。

但在教学过程中,也发现部分学生对历史事件的了解不够全面,需要在今后的教学中加强历史知识的普及和巩固。

近代化探索教学设计复习目标:(1)列举洋务派为“自强”“求富”而创办的主要军事工业和民用工业,评价洋务运动在中国近代化进程中的地位和作用。

(2)知道“百日维新”的主要内容,认识戊戌变法对中国近代社会的影响。

(3)了解孙中山的主要革命活动,知道武昌起义,探讨辛亥革命的历史意义。

(4)列举陈独秀、胡适等新文化运动的主要代表人物,了解新文化运动在中国近代思想解放运动中的地位和作用。

(二)过程与方法1、分组合作探究,通过小组提问,增强对基础知识的掌握运用,尤其要注意对主要人物、主要事件、主要名称的书写等。

2、通过对本单元的复习,提高学生综合、分析、比较等多角度全方位解决问题的能力。

3、通过对维新派、孙中山等人的主要活动的复习。

掌握全面评价历史人物及历史事件的方法(三)情感态度与价值观1、学习近代化的探索时期,各派代表人物为中华民族的危亡积极探索、不畏艰险的精神,培养创新意识和为真理而奋斗的精神。

2、通过对本单元知识的复习,地主阶级、资产阶级不能救中国。

中国革命需要新的政党来领导,师强调事实证明只有共产党才能救中国,只有共产党才能发展中国。

培养学生强烈的爱国意识。

复习重点:同复习目标(一),注意知识的比较与内在联系复习难点:对知识的理解掌握与学以致用。

课时:1课时教材分析与教法设想:以“自强”“求富”为目的的洋务运动客观上刺激了中国资本主义的产生和发展。

资产阶级维新派为了挽救民族危亡,发展资本主义,进行了维新变法运动。

辛亥革命推翻了清王朝的统治,结束了中国两千多年的君主专制制度,开创了完全意义上的近代民族民主革命。

新文化运动冲击了封建主义的思想、道德和文化,开启了思想解放的闸门。

中国在饱受列强欺凌、被迫开放的环境中不断进行着经济、政治和思想文化的变革,中国的近代化艰难起步,社会结构开始逐步从传统社会向近代社会转型。

同学们要重点掌握洋务运动的代表人物和主要内容,公车上书、百日维新,中国同盟会的建立及其革命纲领三民主义、辛亥革命的历史意义、新文化运动的内容及意义等内容。

中国近代化的探索教学设计【复习目标】1.了解洋务运动中创办的军事和民用工业,评价洋务运动在中国近代化进程中的地位和作用;2.知道“百日维新”的内容,认识戊戌变法对中国近代社会的影响;3.了解孙中山的革命活动,探讨辛亥革命的历史意义;4.了解新文化运动在中国近代思想解放运动中的地位和作用。

【重点难点】本单元侧重于先进的中国人前赴后继在实现中国现代化的历程中的探索,包括经济工业化方面的洋务运动、政治民主化方面的戊戌变法和辛亥革命、思想民主化科学化方面的新文化运动。

学习本单元要注意比较中国人民向西方学习的变化,即从经济变革到政治变革再到思想文化的变革,认识中国的近代化由表及里、不断深入。

从而正确评价四次探索在中国近代化进程中的地位和作用。

【复习过程】一、导入:同学们,我们已经复习了第一单元,知道了列强的一步步对中国侵略的加深,我们陷入了被动挨打的局面,使中国一步步沦为半殖民地半封建社会的深渊。

那么中国的出路在哪里?中国先进的中国人开始关注西方,学习西方,开始了近代化的探索。

二、历史回眸观察图片,思考这些图片反映了哪些历史史实?图1:鸦片战争后《南京条约》的签订。

图2:第二次鸦片战争,英法联军火烧圆明园留下的断壁残垣。

图3:《时局图》是中国近代时事漫画的杰作。

它把19世纪末(甲午中日战争后)中国面临的被帝国主义列强瓜分豆剖的严重危机。

图4:八国联军侵华战争后,清政府与各国签订的不平等条约。

三、解读历史1、近代化——近代中国人为探索救国之道,向外国学习经济、政治、思想等方面的过程。

理解梁启超的句子含义2、根据下列时间轴填出历史事件。

齐读历史事件四、目标导学:根据课标,自主复习相关知识点五、检查梳理知识点1、指名复述知识点2、齐声朗读小结六、知识竞赛全班分成四组,分别命名为洋务派、维新派、革命派,新知识分子。

每组指派五名代表分别回答五个选择题。

班长担任书记记录各组得分。

最后根据竞赛结果进行表扬评价。

七、穿越历史隧道,辩论救国真理。

《中国近代化探索》教案教学目标:基础知识;掌握洋务运动、戊戌变法、辛亥革命、新文化运动的有关内容能力培养:培养学生对历史事件的综合、分析和比较能力情感价值观:使学生认识到中国近代化探索道路的曲折历程,学习中国人民为争取民族独立救亡图存的探索精神。

教学设想:复习旧知、导入新课;合作探究、回顾历史;梳理知识、巩固基础;探索问题、形成认识;学以致用、亮剑中招。

教学重点:洋务运动、戊戌变法、辛亥革命、新文化运动的有关内容教学难点:对历史事件的综合、分析和比较能力的训练教学课时:一课时教学过程:一、复习旧知导入新课1列举中国近代史上列强发动的四次侵略战争?以及其对中国社会所造成的影响?教师过渡:在这些战争中,中国饱受列强欺凌和侮辱,割地赔款,开放通商口岸,签订了一系列丧权辱国的不平等条约。

然而中华民族并没有被这些压倒,在深重的民族危机中,顽强的中华儿女开始了救国救民的近代化的探索。

下面让我们一起进入今天的复习:近代化的探索。

2.幻灯展示李鸿章康有为孙中山陈独秀图片提问:认识图片中的人物吗?说说他们进行了怎样的救国救民的艰难探索?3.(课件展示本节课的主要复习内容)请看幻灯,这就是我们这节课要复习的内容。

即中国近代化探索包括的主要历史事件:洋务运动(地主阶级)、戊戌变法(资产阶级维新派)、辛亥革命(资产阶级革命派)、新文化运动(先进的知识分子),二、合作探究、回顾历史“让我们一起探索近代化”1、教师分配小组合作探究做法:全班分为四个小组,每组选定其中的一个事件,经过组员讨论后,选出代表来介绍历史事件,形式自定。

2.小组代表发言,教师点评。

三、梳理知识巩固基础(依据手中的学案,同桌之间合作记忆)时间15分钟洋务运动:背景:第二次鸦片战争后,清政府内外交困,统治集团内部出现了洋务派时间:目的:代表人物:口号:前期后期内容;前期后期评价(意义):戊戌变法:背景:1895年,《马关条约》签订时间:代表人物:序幕:高潮:师述:在中国近代化探索的历程中,中国人首先是学习西方的技术,结果甲午一战证明光学技术不好使,同样的洋枪快炮,同样的铁甲战船就干不过小日本,所以就开始学习制度。

《中国近代化的探索》复习课教学设计(人教版《中国历史》八年级上册第二单元)授课教师:林奕晶福建省永安市第八中学A.都以建立资产阶级共和国为目标B.都要求挽救民族危亡和发展资本主义C.都反对满洲贵族的统治D.都采取了暴力斗争的方式3.孙中山是中国伟大的民主革命的先行者。

1905年8月,在他的推动下,成立的中国第一个全国性的统一的资产阶级革命政党是()A. 兴中会B.同盟会C.华兴会D.强学会4.近代中国,一批爱国知识分子创办刊物、著书立说,宣传进步思想,在右图所示刊物上提出的著名口号是:A.“自强”、“求富”B.“师夷长技以制夷”C.“民主和科学”D.“联俄、联共、扶助农工”5、辨析题:(1)关于洋务运动的性质,小历、小史有不同的认识,你同意他们俩谁的观点?为什么?小历:洋务运动是一次失败的封建统治者的自救运动。

小史:洋务运动是一次失败的资产阶级改革运动。

(2)辛亥革命结束了中国两千多年的封建制度。

以上表述是否正确?请说明理由。

6.材料解析:“事实表明,不触动封建根基的自强运动和改良运动,旧式的农民战争,资产阶级革命派领导的民主革命,以及照搬西方资本主义的其他种种方案,都不能完成救亡图存的民族使命和反帝反封建的历史任务。

中国期待着新的社会力量寻找先进理论,以开创救国救民的道路──摘自《江泽民在庆祝建党80周年大会上的讲话》请回答:(1)“不触及封建根基的自强运动”、“改良运动”、“旧式的农民战争”、“资产阶级革命派领导的民主革命”分别指的是中国近代那些重大历史事件?(2)“新的社会力量”和“先进理论”分别指什么?感悟历史感悟历史:(1)中国近代化探索体现了中国人民的什么精神?勇于探索、自强不息、不屈不挠、勇于承担历史重任、忧国忧民等(爱国)(2)中国近代化探索说明了什么?中国近代化探索无论是地主阶级还是资产阶级,都没改变中国半殖民地半封建社会的性质,中国仍然没有走上独立富强的道路。

地主阶级、资产阶级都不能救中国,资本主义道路在中国行不通。

中国近代化探索教学设计《中国近代化的探索》复习课教学设计辛冲二中梅爱珍一、对复习课的认识:对于复习课,我认为可理解为“第二次”学习,复习应该是更高层次的学习,应侧重于培养学生运用知识理解问题的能力。

我个人认为,复习的目的主要有三:第一,复习是为了巩固记忆;第二,复习是为了补救,补救的不仅是知识上的查漏补缺,而且对于待进生来说,可以缩短所掌握知识与理解标准的差距;第三,复习是为了深化,从历史的角度讲,就是要体现出纵向看发展,横向看联系的目的。

二、复习内容分析:本课复习内容侧重于先进的中国人前赴后继在实现中国现代化的历程中的探索,包括经济工业化方面的洋务运动,政治民主化方面的戊戌变法和辛亥革命,思想民主化科学化方面的新文化。

复习时要注意比较中国人民向西方学习的变化,即从经济变革到政治变革再到思想文化的变革,我将采取用表格的方式,使四次探索一目了然呈现在学生眼前,可以让学生更好地认识到中国的近代化是由表及里,不断深入的过程,从而正确评价四次探索在中国近代化进程中的地位和作用。

三、复习目标:结合中考考试说明的要求,该课复习内容都属于识记、理解、运用的知识点,也就是要求学生能够全面掌握。

知识与能力:(1)列举洋务派为“自强”“求富”而创办的军事工业和民用工业,评价洋务运动在中国近代化进程中的地位和作用。

(2)知道百日维新的内容,认识戊戌变法对中国近代社会的影响。

(3)了解孙中山的革命活动,知道武昌首义,探讨辛亥革命的历史意义。

(4)列举陈独秀、胡适等新文化运动的主要代表人物,了解新文化运动在中国近代思想解放运动中的地位和作用。

过程与方法:(1)通过本节课的复习,了解中国的各个阶级、各种政治力量为挽救民族危机所做的努力,感知近代中国人民争取民族独立和民族富强的艰辛历程。

(2)通过本节课的复习,学会用历史的眼光分析历史问题,加深对历史的理解。

(3)以分组讨论的形式对问题进行讨论,培养学生自主学习、合作学习、探究学习的意识。

《中国近代化的探索》教学设计历史组教学目标:课标直击:l、掌握洋务派为“自强”、“求富”而创办的主要军事工业和民用工业,引导学生客观全面评价洋务运动在中国近代化进程中的地位和作用。

2、知道公车上书、百曰维新、戊戌政变等基础知识,帮助学生认识戊戌变法对中国近代社会的影响。

3、了解和掌握有关孙中山创建兴中会和中国同盟会、三民主义、武昌起义等知识点,师生探讨如何评价辛亥革命。

4、列举陈独秀、胡适等新文化运动的主要代表人物,学生了解新文化运动在中国近代思想解放运动中的地位和作用。

教学重难点:●重点:洋务运动的概况;中国同盟会的建立及其革命纲领。

●难点:如何评价洋务运动和辛亥革命。

专题分析在中国沦为半殖民地半封建社会的过程中,面对西方列强的疯狂侵略和激烈竞争,一部分先进的中国人提出向西方学习,发展资本主义的主张,经过了一系列的探索,从洋务运动到戊戌变法,从辛亥革命到新文化运动,虽然我们都以失败而告终,但是每一次运动都对中国社会的发展起了重大推动作用,都在历史上留下深深的烙印。

所以,中国在近代化道路上的三个阶段(学习西方的科学技术——学习西方的政治制度——学习西方的思想文化)四个重要事件都很重要,在近几年的中考中多有涉及,今年是纪念辛亥革命爆发100周年,关于孙中山和辛亥革命及国共关系,我们一定要引起重视。

教学思路:本节课采用教师引导一学生讨论发言的探究式学习的教学方法。

用问题串联中国近代化的主要内容,探究近代史上地主阶级洋务派、资产阶级维新派、革命派及激进民主主义者向西方学习的主要内容及影响,提高学生综合运用历史知识和分析问题、解决问题的能力。

教学设计:一、导入专题前面两节课我们谈到了第一个专题“中华民族的屈辱史”(也就是列强的侵华史)。

大家回忆一下,整个近代史上,列强们发动了哪几次大规模的侵华战争呢?(学生回答,教师归纳,展示课件)这五次大规模的侵华战争,是中国半殖地半封建社会逐渐形成直到瓦解的历史。

面对列强的侵略,中国人民并没有坐以待毙,而是奋起抗争,进行了不屈不挠的探索,所以中国近代史同时又是一部中国人民的抗争、探索史。

《近代化的探索》教学设计【复习目标】1. 列举洋务派为“自强”“求富”而创办的主要军事工业和民用工业,评价洋务运动在中国近代化进程中的地位和作用。

2.知道“百日维新”的主要内容,认识戊戌变法对中国近代社会的影响。

3.了解孙中山的主要革命活动,知道武昌起义,认识辛亥革命的历史意义。

4.列举陈独秀、胡适等新文化运动的主要代表人物,了解新文化运动在中国近代思想解放运动中的地位和作用。

【教学重点】近代化的四次探索活动;【教学难点】近代化的探索的特点和感悟。

【教学过程】一、导入:本节课我们一起复习近代化的探索。

二、梳理知识:首先让学生认识到何为近代化?所谓“近代化”,即是中国人民向西方资本主义学习,寻求新的出路的过程。

第一步探索:洋务运动(地主阶级洋务派的探索)背景:第二次鸦片战争后,清朝内外交困目的:利用西方先进技术,维护清朝统治时间:19世纪60年代到90年代口号:自强、求富代表:中央:恭亲王奕䜣地方:曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞前期:自强创办军事工业:江南制造总局福州船政局后期:求富创办民用工业:轮船招商局汉阳铁厂湖北织布局筹建海军:北洋、南洋、福建开办新式学堂:京师同文馆结果:失败失败的标志:甲午战争北洋舰队全军覆没地位:是中国近代化的开端局限性:没有使中国富强起来积极性:引进西方先进科学技术,中国出现第一批近代企业,客观上为民族资本主义产生和发展起促进作用,为中国近代化开辟道路。

第二步探索:维新变法(资产阶级维新派)背景:《马关条约》签订,加深民族危机兴起:1895 公车上书揭开变法维新运动的序幕发展:创办《万国公报》(后改《中外纪闻》),组织强学会代表人物:康有为、梁启超时间:1898年6月到9月领导者:光绪帝内容:经济:发展农工商业军事:训练新式陆海军教育:创办报刊,开办新式学堂,废除八股文。

政治:开放言论,取消多余的衙门和无用的官职。

结果:失败又称:103天。

百日维新影响:在社会上起到了思想启蒙的作用第三步探索:辛亥革命(资产阶级革命派)1905 日本东京中国同盟会革命纲领:驱除鞑虏、恢复中华、建立民国、平均地权三民主义是孙中山领导辛亥革命的指导思想历史意义:推翻了清朝的统治,结束了我国两千多年的封建帝制,使民主共和深入人心。

中国近代史复习—中国近代化的探索溧阳市第二中学陈琳第一部分:导入:中国近代化是指19世纪中期以来,在各种因素的影响下,中国的经济、政治、思想等方面开始摆脱封建桎梏,向大机器生产下的社会形态迈进的历程。

主要指经济上的工业化、政治上的民主化、思想上的科学化,社会生活的西方化。

第二部分:考纲扫描考试要点:经济、政治、思想、科技、社会生活(学生齐声朗读的方式);根据能及要求,教师点明中考预测。

第三部分:正式新课一、中国近代化的背景1、17、18世纪~鸦片战争之前,中国与西方社会现状的对比,分别从思想、政治、经济、对外四个角度阐述。

(意图:了解中国落后被挨打的原因,此处考验学生分析解决问题的能力)得出结论:落后的封建制度不敌先进的资本主义制度,这也是第一次鸦片战争、第二次鸦片战争、甲午中日战争、八国联军侵华,中国战败的根本原因,中国逐步沦为半殖民地半封建社会。

旧中国在面对近代文明的大潮时,屈辱的、被动的、茫然的走上了一条近代化的探索道路。

从中西方对比的表格中也可以看出,中国近代化需要实现经济上的工业化、政治民主化、思想科学化。

二、中西方近代化探索的比较1、展示材料,选自《袁腾飞说中国历史》,请学生读材料,思考问题:根据材料概括中国近代化探索的特点,并结合所学总结西方近代化的特点。

学生概括得出:中国近代化:学技术——学制度——学思想西方近代化:思想——制度——技术(此处可以让学生举出相关史实)教师提问:出现不同的原因是什么?(可让1、2位同学表达观点)教师总结:列强对中国的入侵,打断了中国社会正常发展的过程。

中国人在学习西方的过程中,对西方文化的认识有一个渐进的过程。

2、学练结合,此处用一位日本学者的材料。

三、中国近代化四次探索比较展示表格,学生分组合作完成表格的形式。

(教师提出要求:每一大组一个主题,四人一小组进行讨论,每小组选派一名组长,汇报你们的成果)。

洋务运动戊戌变法辛亥革命新文化运动事件名称政治派别代表人物口号主要内容性质1、洋务运动(教师提醒洋务运动是在19世纪60年代~90年代,正好处于第二次鸦片战争和甲午中日战争期间。

第二单元近代化的探索(教学设计)本单元的内容在第一单元的基础上让学生进一步认识中国人民为挽救民族危亡所进行的不懈探索与斗争,为第三单元新民主主义的兴起作好铺垫,在整本书起承上启下的作用。

二、复习目标:1、知识与能力目标:通过教学,使学生能进一步识记近代化探索历史事件的基本史实;在掌握基本史实的基础上,学生能主动发现或教师引导认识四个历史事件由表及里、逐层推进的内在关系,提高学生对史实的归纳分析与整合能力。

2、过程与方法目标:学生通过填表整理本单元基本史实;通过小组讨论,提高合作交流能力;通过拓展延伸,提高学生探究考法与解题能力。

3、情感态度与价值观目标:通过教学,学生进一步感受近代中国的艰难探索,学习先辈们勇于开拓、敢于创新,胸怀祖国等高度的爱国主义精神,增强社会主义建设的责任感和使命感。

三、教学重点:依照课标要求熟悉本单元基本史实;探究近代化探索历程。

四、教学难点:对本单元基本史实的归纳分析与整合运用。

五、教学方法:讨论法等六、教学准备:1、多媒体课件2、复习学案七、【教学过程】在近代史上列强发动了哪些侵华战争?签订了那些条约?给中国带来什么影响?(生答后小结)在西方列强的侵略下,本国封建统治者的妥协退让下,中国逐步沦为半殖民地半封建社会。

面对西方列强的疯狂侵略和激烈竞争,先进的中国人进行了不屈不挠的探索,所以中国近代史是一部西方列强的侵华史,同时又是一部中国人民的抗争、探索史。

大家想一想,近代史上,先进的中国人,中国社会各阶级为了救国救民进行了哪些抗争与探索呢?(洋务运动、戊戌变法、辛亥革命、新文化运动)今天我们一起来复习第二单元“近代化的探索”。

导入:在近代史上列强发动了哪些侵华战争?分别与当时的中国政府签订了什么条约?对中国社会带来怎样的影响?(生答)一次次帝国主义侵略战争的发动,一个个屈辱的不平等条约的签订,中国人民开始觉醒了让民族振兴,无数仁人志士开始了艰难的探索。

今天我们一起复习第二单元近代化的探索。

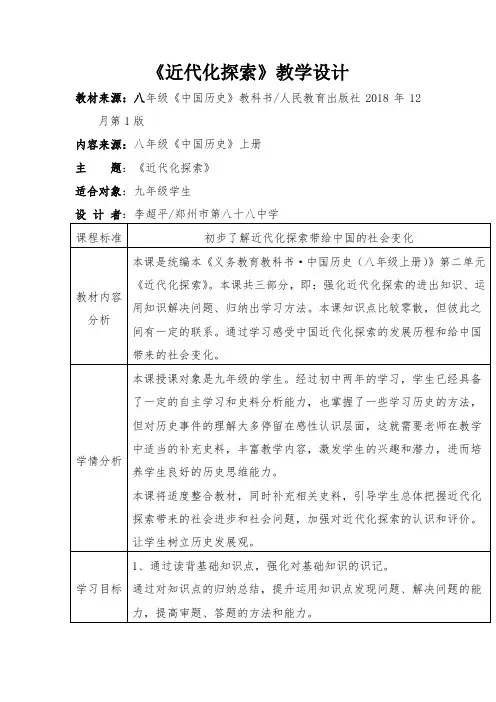

《近代化探索》教学设计

教材来源:八年级《中国历史》教科书/人民教育出版社2018年12月第1版

内容来源:八年级《中国历史》上册

主题:《近代化探索》

适合对象:九年级学生

设计者:李超平/郑州市第八十八中学

板书设计:

近代化探索

一、发展历程

二、积极经验

三、未来之路

教学反思

本课的内容为中国近代化探索的复习课。

在教学过程中,教师按照学生学的思维进行课程设计,通过合作探究,培养学生思考能力和历史解释等核心素养。

在教学过程中,充分利用文献史料,创设问题情境,引导学生体验、思考,讨论,尽可能地调动学生积极性,体现学生的主体地位和教师的主导作用,课堂气氛民主平等、轻松愉快,体现了新型的师生关系。

学生的能力是在自我活动和实践中得到锻炼和发展的。

另外,在知识讲授过程中,比较注重调动学生的积极性,适当的补充课外史料。

通过小组讨论学习的方式,提高学生的自主学习、合作学习的能力。

本课充分发动了学生学习的主动性,较好的完成了教学任务,但也存在一些尚需改进之处。

1.课前回顾知识及提问环节对学生状态把握不充分,学生积极性调动不够充分,影响了整个教学进程。

2.整节课的时间把握基本合理,但是展示交流环节因缺乏预设与限定时间,相对地拖延了时间,总结提升的时间少,精炼交流的时间紧,是一个显著的不足。

优化课堂时间安排,是“高效课堂”实施的重要环节,本节课可以在预习环节进行改进。

1、《近代化的探索》教学设计一等奖复习目标:1、知识与能力:(1)列举洋务派为“自强”“求富”而创办的主要军事工业和民用工业,评价洋务运动在中国近代化进程中的地位和作用。

(2)知道“百日维新”的主要内容,认识戊戌变法对中国近代社会的影响。

(3)了解孙中山的主要革命活动,知道武昌起义,认识辛亥革命的历史意义。

(4)列举陈独秀、胡适等新文化运动的主要代表人物,了解新文化运动在中国近代思想解放运动中的地位和作用2、过程与方法:(1)通过本节课的复习,了解中国的各个阶级、各种政治力量为挽救民族危亡所做的努力,感知近代中国人民争取民族独立和民族富强的艰辛历程。

(2)通过本节课的复习,学会用历史的眼光分析历史问题,加深对历史的理解。

(3)以分组讨论的形式对问题进行讨论,培养学生自主学习、合作学习、探究学习的意识。

3、情感态度价值观:(1)学习前人敢与改革的勇气、面向世界的开放态度,追求民族自强的爱国主义情感。

(2)培养学生关心时政,关心祖国的前途命运,形成正确的人生观和价值观。

(3)加深对改革艰巨性、复杂性的认识,树立积极进取的人生态度,增强承受挫折的能力。

重点与难点重点:近代化的四次探索活动;难点:近代化的探索为什么不能改变中国半殖民地半封建社会的性质。

授课过程:导课:1840年,英国用坚船利炮打开了中国的大门,随后,列强纷至沓来,中华民族陷入苦难和屈辱的深渊。

在深重的`民族危机中,中国的近代化艰难起步了,中国逐步从传统社会向近代社会转型。

今天,我们就来复习第六专题中国近代化的探索。

知识梳理:教师出示幻灯片“复习目标”,学生朗读目标。

屏幕展示本节课的主要复习内容,即中国近代化探索包括的主要历史事件:洋务运动、百日维新、辛亥革命、新文化运动,让学生做到心中有数。

一、洋务运动教师要求学生快速浏览课文“洋务运动”,完成学案上关于洋务运动的知识梳理表格。

时间19世纪60——90年代代表人物中央是奕訢;地方有曾国藩,李鸿章,左宗棠,张之洞目的维护清朝的统治口号“自强”;求富”内容创办军事工业(列举);创办民用工业(列举);筹划海防;培养人才。

第二单元近代化的探索教案(推荐五篇)第一篇:第二单元近代化的探索教案《近代化的探索》教学设计【课程标准】1、了解洋务派为“自强”、求富”而创办的主要军事工业和民用工业,初步认识洋务运动的作用和局限性。

2、知道康有为、梁启超等维新派代表,了解“百日维新”的主要史实。

3、了解孙中山早年的革命活动,知道孙中山是中国民主革命的先行者;了解武昌起义和中华民国成立的史实,认识辛亥革命的历史意义。

4、知道陈独秀、胡适、鲁迅等新文化运动的代表人物,了解新文化运动在中国近代思想解放运动中的地位和作用。

【教材分析】近代化探索是中国近代史的重要线索,在教材中具有重要地位,起着承上启下的作用,是考试的重点内容。

教师的主要任务是引导学生对近代化探索在经济、政治和思想上的表现从感性认识进一步上升到理性认识,得出近代化探索的特点:层层递进,由表及里,逐步深入,从而提高学生的综合分析能力。

此外,历史与现实在本单元中有很好的结合点,我们要关注中国的改革开放及其伟大成就,体现历史对现实的借鉴功能。

【学情分析】学生通过新课的学习后,已经对洋务运动、戊戌变法、辛亥革命、新文化运动这几场运动有了基本的了解,但对于这些运动的内在联系与区别、产生的影响和特点等没有进行深入分析,因此有必要进行系统的知识重构。

【复习目标】1、知道近代化的概念,知道中国近代化探索历程的背景。

2、说出近代化探索的四场运动的名称、时间、代表人物、主要思想、主要内容,比较其异同点。

3、通过合作探究,分析四场运动的作用及在中国社会近代化过程中产生的影响、探索的艰巨性,归纳出近代化探索过程的特点,从而得出向西方学习过程的一些启示。

4、通过绘制知识树或思维导图,重构本单元的知识体系。

【复习重难点】重点:四场运动的概况、作用,对中国社会产生的影响。

难点:四场运动内在的联系与区别,近代化探索过程的特点和启示,重构本单元的知识体系。

【设计理念】从宏观和微观两个角度进行复习。

利用时间轴、知识树等方式引导学生宏观的看待专题,理解近代化探索的历程在中国近代史上的作用和影响,懂得把前后知识建立关联性,突出历史的时序性、变迁性和因果联系。

《中国近代化的探索》复习课教学设计辛冲二中梅爱珍一、对复习课的认识:对于复习课,我认为可理解为“第二次”学习,复习应该是更高层次的学习,应侧重于培养学生运用知识理解问题的能力。

我个人认为,复习的目的主要有三:第一,复习是为了巩固记忆;第二,复习是为了补救,补救的不仅是知识上的查漏补缺,而且对于待进生来说,可以缩短所掌握知识与理解标准的差距;第三,复习是为了深化,从历史的角度讲,就是要体现出纵向看发展,横向看联系的目的。

二、复习内容分析:本课复习内容侧重于先进的中国人前赴后继在实现中国现代化的历程中的探索,包括经济工业化方面的洋务运动,政治民主化方面的戊戌变法和辛亥革命,思想民主化科学化方面的新文化。

复习时要注意比较中国人民向西方学习的变化,即从经济变革到政治变革再到思想文化的变革,我将采取用表格的方式,使四次探索一目了然呈现在学生眼前,可以让学生更好地认识到中国的近代化是由表及里,不断深入的过程,从而正确评价四次探索在中国近代化进程中的地位和作用。

三、复习目标:结合中考考试说明的要求,该课复习内容都属于识记、理解、运用的知识点,也就是要求学生能够全面掌握。

知识与能力:(1)列举洋务派为“自强”“求富”而创办的军事工业和民用工业,评价洋务运动在中国近代化进程中的地位和作用。

(2)知道百日维新的内容,认识戊戌变法对中国近代社会的影响。

(3)了解孙中山的革命活动,知道武昌首义,探讨辛亥革命的历史意义。

(4)列举陈独秀、胡适等新文化运动的主要代表人物,了解新文化运动在中国近代思想解放运动中的地位和作用。

过程与方法:(1)通过本节课的复习,了解中国的各个阶级、各种政治力量为挽救民族危机所做的努力,感知近代中国人民争取民族独立和民族富强的艰辛历程。

(2)通过本节课的复习,学会用历史的眼光分析历史问题,加深对历史的理解。

(3)以分组讨论的形式对问题进行讨论,培养学生自主学习、合作学习、探究学习的意识。

情感、态度、价值观:通过与西方近代化进程的比较,明确先进中国人救国救民的艰辛,激发学生的爱国热忱,使学生产生一种强烈的责任感和使命感,树立为国家为民族的强大而努力学习的信念。

初中历史复习课流程一、明确学习目标(依据课标、单元内容、学情)二、基础梳理,构建体系1.依据课标,明确知识要点;2.借助思维导图,构建知识体系,突出知识线索、历史逻辑。

三、重点突破,精讲点拨四、检查背诵,知识巩固五、习题训练,课后拓展史复习课范例学习目八年级上册第二单元《近代化的早期探索与民族危机的加剧》教学设计设计人:标1.借助时间轴,精准掌握鸦片战争以来的重大历史事件,理清事件间的关系,初步养成历史时空意识。

2.依据教材,掌握洋务运动、甲午中日战争、戊戌变法、八国联军侵华等史事发生的时间和地点、原因和结果;研读史料,结合教材,正确评价洋务运动和戊戌变法,认识近代化探索的艰难性和曲折性。

3.结合《马关条约》和《辛丑条约》内容,初步认识条约签到与中国民族危机的关系,掌握中国半殖民地半封建社会的形成过程。

通过洋务运动、甲午中日战争、戊戌变法、八国联军侵华等史事的学习,正确理解探索与危机的关系,认识中国近代史是中国人民对外反抗列强侵略、对内反对封建专制统治的历史。

教学过程教学环节教师活动学生活动(预设)设计意图导入新课教师:上节课已经复习完了第一单元,请同学们回答两个问题:1.鸦片战争给中国近代社会产生怎样的影响?2.如何客观认识洪秀全?随着民族危机的步步加剧,为了挽救民族危亡,当时先进的中国人做了怎样的探索?这些探索是否使中华民族摆脱了民族危机?我们一起来复习第二单元:近代化的早期探索与民族危机的加剧。

说出鸦片战争的影响;洪秀全领导力太平天国运动复习带入,了解学生上一单元的复习情况,同时将第一,第二单元之间建立起联系。

一、时空观念任务一:自主学习,知识梳理教师:结合导学案上的时空坐标轴,准备填写相应的历史事件,同桌间讨论历史事件之间的关系。

教师:(预设)所谓的时空观念并非单纯将历史史事发生的具体时间说出来,更重要的是理清事件之间的关系,形成思维框架。

教师梳理:鸦片战争是中国近代史的开端,中国开始沦为半殖民地半封建社会,中华民族面临外来侵略。

《近代化的探索》教学设计【课题】课题:专题选自中华书局中国历史八年级上册下的第二单元——近代化的探索课型:公开课授课时间:1课时授课对象:八年级学生【教学目标】1、知识目标掌握有关洋务运动、戊戌变法、辛亥革命及新文化运动的基础知识.2、能力目标培养学生快速阅读、查找、分析、归纳知识要点的能力,及全面地、客观的认识和评价历史事物的能力.3、情感目标感受近代先进的中国人为救亡图存做出的伟大探索,学习先辈们勇于开拓,敢于创新、心怀祖国的高度爱国主义精神。

【教学重难点】1、重点:掌握近代化探索的三个发展阶段和四次探索活动2、难点:对中国近代化探索的认识【学情分析】学生在前面学习这个专题的内容时,基本上可以掌握相应的基础知识,但对于知识点的整合,知识体系的构建还存在问题,因此在这节复习课上,我需要做的就是引导学生理清近代化探索的发展脉络,构建一个完整的知识体系。

【教法学法】教法:提问法、讲授法、启发式教学、引导法等。

学法:自主学习、合作探究、分析比较、综合归纳等。

【教学设计】我的教学内容总共分为五个环节:环节一:知识回顾,整体感知(3分钟)环节二:自主构建,形成体系(10钟)环节三:拓展延伸,深化认识(7分钟)环节四:实战演练,链接中考(15分钟)环节五:课堂小结,升华情感(5分钟)环节一:知识回顾,整体感知(3分钟)导入设计:多媒体播放《南京条约》《马关条约》《辛丑条约》的签订现场。

提问:以上图片涉及到了哪些战争?反映的主题是?生:鸦片战争,甲午战争,八国联军侵华战争;主题是西方列强的侵略。

师:在学生回答的基础上向学生讲解为挽救民族危亡,先进的中国人开始觉醒,开始了向西方学习,寻求出路的探索,这就是我们今天要复习的专题—-近代化的探索。

释义:所谓“近代化”就是中国人向西方学习,寻求出路的过程,包括经济上的工业化,政治上的民主化,思想上的科学化。

展示【学业水平考试】要求设计意图:导入设计的目的是为承上启下,让学生了解为救亡图存,先进的中国人开始了向西方学习,寻求出路的探索,以此导入新课。

课时:2课时年级:八年级学科:历史教学目标:1. 了解近代化探索的背景和原因,掌握洋务运动、戊戌变法、辛亥革命等历史事件。

2. 通过分析历史事件,培养学生独立思考、批判性思维和解决问题的能力。

3. 引导学生认识近代化探索对国家民族发展的重要意义,增强民族自豪感和历史责任感。

教学重点:1. 洋务运动、戊戌变法、辛亥革命的历史背景、过程和影响。

2. 近代化探索中的主要人物及其贡献。

教学难点:1. 洋务运动、戊戌变法、辛亥革命之间的联系与区别。

2. 近代化探索的曲折性与复杂性。

教学准备:1. 教师准备:多媒体课件、教材、历史图片等。

2. 学生准备:预习教材,了解近代化探索的相关知识。

教学过程:第一课时一、导入1. 教师展示图片:展示鸦片战争后的中国景象,引导学生思考:为什么中国会落后于西方国家?2. 提问:近代化探索的背景和原因是什么?二、讲授新课1. 洋务运动(1)背景:19世纪60年代,清政府面临内忧外患,国力衰弱。

(2)过程:洋务派提出“自强”、“求富”的口号,兴办军事工业和民用工业。

(3)影响:一定程度上抵制了外国资本主义的经济侵略,促进了中国民族资本主义的产生。

2. 戊戌变法(1)背景:甲午战争后,清政府面临空前危机。

(2)过程:康有为、梁启超等人发起戊戌变法,试图改革政治、经济、军事等方面。

(3)影响:促进了资产阶级思想的发展,有利于中国社会的进步。

3. 辛亥革命(1)背景:20世纪初,清政府腐败无能,民不聊生。

(2)过程:孙中山领导辛亥革命,推翻了清政府,建立了中华民国。

(3)影响:结束了中国两千多年的封建帝制,使民主共和观念深入人心。

三、课堂小结1. 教师总结:近代化探索是中国历史发展的重要阶段,为中国的现代化奠定了基础。

2. 学生思考:近代化探索的曲折性与复杂性,我们应该从中吸取哪些教训?第二课时一、复习导入1. 提问:上节课我们学习了哪些近代化探索的历史事件?2. 学生回答:洋务运动、戊戌变法、辛亥革命。

《中国近代化的探索》复习课教学设计

辛冲二中梅爱珍

一、对复习课的认识:

对于复习课,我认为可理解为“第二次”学习,复习应该是更高层次的学习,应侧重于培养学生运用知识理解问题的能力。

我个人认为,复习的目的主要有三:第一,复习是为了巩固记忆;第二,复习是为了补救,补救的不仅是知识上的查漏补缺,而且对于待进生来说,可以缩短所掌握知识与理解标准的差距;第三,复习是为了深化,从历史的角度讲,就是要体现出纵向看发展,横向看联系的目的。

二、复习内容分析:

本课复习内容侧重于先进的中国人前赴后继在实现中国现代化的历程中的探索,包括经济工业化方面的洋务运动,政治民主化方面的戊戌变法和辛亥革命,思想民主化科学化方面的新文化。

复习时要注意比较中国人民向西方学习的变化,即从经济变革到政治变革再到思想文化的变革,我将采取用表格的方式,使四次探索一目了然呈现在学生眼前,可以让学生更好地认识到中国的近代化是由表及里,不断深入的过程,从而正确评价四次探索在中国近代化进程中的地位和作用。

三、复习目标:

结合中考考试说明的要求,该课复习内容都属于识记、理解、运用的知识点,也就是要求学生能够全面掌握。

知识与能力:(1)列举洋务派为“自强”“求富”而创办的军事工业和民用工业,评价洋务运动在中国近代化进程中的地位和作用。

(2)知道百日维新的内容,认识戊戌变法对中国近代社会的影响。

(3)了解孙中山的革命活动,知道武昌首义,探讨辛亥革命的历史意义。

(4)列举陈独秀、胡适等新文化运动的主要代表人物,了解新文化运动在中国近代思想解放运动中的地位和作用。

过程与方法:(1)通过本节课的复习,了解中国的各个阶级、各种政治力量为挽救民族危机所做的努力,感知近代中国人民争取民族独立和民族富强的艰辛历程。

(2)通过本节课的复习,学会用历史的眼光分析历史问题,加深对历史的理解。

(3)以分组讨论的形式对问题进行讨论,培养学生自主学习、合作学习、探究学习的意识。

情感、态度、价值观:通过与西方近代化进程的比较,明确先进中国人救国救民的艰辛,激发学生的爱国热忱,使学生产生一种强烈的责任感和使命感,树立为国家为民族的强大而努力学习的信念。

四、复习重难点:

重点:掌握四次探索过程中的基本知识

难道:正确评价四次探索在中国近代化进程中地位和作用

五、复习过程:

为了有效地达到复习目的,围绕上述构想,我将本课设计为五个环节:

1、知识回顾,整体感知

回顾上节课复习内容,知道了列强一步步对中国侵略的加深,中国陷入了被动挨打的局面,使中国一步步沦为半殖民半封建社会的深渊。

面对民族危机,中国的出路在哪里?先进的中国人开始关注西方,学习西方,开始了中国近代化的探索,引出并告知学生要复习的内容:洋务运动、戊戌变法、辛亥革命、新文化运动。

让学生做到心中有数,从整体上感知本课的复习内容。

2、自主构建,形成体系

学生浏览课本,教师规定所看范围。

教师提示学生注意中国近代化四次探索的时间、背景、口号、代表人、思想主张、目的、内容、发展、结果及影响等信息,学生进行知识梳理,教师准备发表格(打印好,部分空已经给出答案)。

学生可以讨论填表格。

每组派一个学生说明填表情况。

根据学生的回答,教师带着学生重温基本知识,加强对基础知识的掌握,然后重点讲述四件历史事件的内在联系,对其作用加以归纳总结,增强学生对这些历史事件的认识和理解,使学生在脑海中能够形成一个系统的知识体系。

即:

由此可以引导学生得出中国学习西方的特点是:层层递进、由表及里、逐渐深入的过程。

3、拓展延伸,纵横联系

中国近代化的历程也就是学习西方科技→制度→思想的一个过程,但最终都是失败而告终,为什么呢?我们先来看看西方又通过哪些历史事件完成了近代化过程的,它们是如何成功的,从而分析得出中国艰辛探索的失败原因。

由此可以横向联系到前面学过的世界史知识:文艺复兴、启蒙运动、英法美资产阶级革命、

工业革命。

从中可以得知西方近代化的历程是:思想解放→创立新制度→发展科技。

用对比的方式,让学生直观对比西方国家和中国近代化的历程,将中国史和世界史融合在一起,纵横对比,形成有机的知

识体系,让学生能够全面的看问题,避免学生将中国史与世界史两相分割,油水分成(这是学生的通病)有利于学生从宏观到微观掌握历史最基本的线索和最基本的框架,扎扎实实地掌握基础知识。

附图:

西方国家 (成功经验)

中国 (失败教训)

通过以上图表对比,明确西方的近代化进程是水到渠成的过程,中国是在落后西方的情况下向西方学习,每一步进行得都非常艰难,

同时引导学生分析其原因。

(原因一是来自本国的阻力,中国的长期闭关自守,固步自封,顽固势力太过强大;另外来自外来阻力,此时列强入侵,帝国主义国家不想中国走上富强的道路,想把中国变成它们永远的殖民地。

)

4、情景演练,链接中考

让学生看梁启超在《五十年中国进化概论》中一段话,然后结合所复习内容,解决问题。

材料:近50年来,中国人逐渐知道了自己的不足了……第一期,先从机器上感觉不足……第二期是从制度上感觉不足……所以拿“变法维新”做了一面大旗,在社会上开始运动,那急先锋就是康有为、梁启超一班人。

第三期便是从文化根本上感觉不足

问题:面临世界文明发展的巨大挑战,近代中国人在经历多次失败与屈辱后,开始反思,向西方学习,材料中“第一期,先从机器上感觉不足”、“第二期是从

制度上感觉不足”“第三期便是从文化根本上感觉不足”之后,中国分别发生了什么相应的历史事件?

(洋务运动、戊戌变法和辛亥革命、新文化运动)

5、课堂小结,升华情感

学生讨论交流:通过本课的复习,你有什么感想或启示?请写下来。

学生交流后,教师总结:中国近代史是一部民族探索史,地主阶级、资产阶级由于自身的阶级局限性,始终没有找到一条适合中国国情的救国之路,没有改变中国半殖民半封建的社会性质,但他们那种为了探索救国救民的真理而前赴后继,不惧牺牲的爱国主义精神感天动地,他们的名字永载史册,熠熠生辉。

他们激励着一代又一代的中华儿女在探索富民强国之路上贡献着自己的智慧和力量,终于,中国找到了一条符合自己的民族复兴之路:社会主义道路。

(只有共产党才能救中国,只有社会主义才能救中国。

为复习《中华民族复兴的新道路》做好铺垫)

六、教学反思

复习课是以知识系统化和拓展能力为宗旨,师生共同完成对历史知识的再现和历史能力的升华。

若是教师再次把所学过的知识像“炒冷饭”再现给学生,机械地重复所学过的知识点,学生听课会索然无味,达不到复习的效果,也白白浪费了时间。

历史复习课的内容多,时间少,为此,教师必须将历史知识系统化,有机整合,即由厚变薄,能巧妙地用一根根线索将众多的知识联系起来,清晰地将历史发展脉络呈现出来,就会达到纲举目张的效果。

另外,在复习过程中应该加强历史横向比较,纵向联系,在不同的历史事件之间建立起联系,有利于学生分析能力和综合运用能力的提高,同时还应注意历史知识中的共性问题,抓住异同点,使学生更好地加强对历史知识的认识和灵活运用。