发出存货的计价方法归纳1.doc

- 格式:doc

- 大小:88.00 KB

- 文档页数:9

发存货的计价方法是

根据企业的存货管理政策和会计准则,常见的存货计价方法主要有以下几种:

1. 先进先出法(FIFO):按照存货进入仓库的时间顺序,先出售最早进入的存货,将其成本计入销售成本,结转至损益表。

2. 后进先出法(LIFO):按照存货进入仓库的时间顺序,先出售最近进入的存货,将其成本计入销售成本,结转至损益表。

由于LIFO法计价时出售的是最近进入的存货,因此当存货价格上涨时,LIFO法会导致成本更高,利润更低。

3. 加权平均法:根据存货进入仓库时的数量和成本,计算出存货的平均成本,将平均成本计入销售成本,结转至损益表。

加权平均法适用于存货价格波动较大的情况,能消化价格波动对利润的影响。

4. 特定成本法:根据存货实际的成本,将成本计入销售成本,结转至损益表。

特定成本法适用于存货数量较少且存货成本差异较大的情况。

需要注意的是,选择合适的存货计价方法应根据企业的实际经营情况、存货性质和行业特点等因素综合考虑,并遵循会计准则的要求。

在选择和变更计价方法时,应进行充分的论证和合理的解释,并在财务报表中进行充分的披露。

发出存货的4种计价方法

嘿,朋友们!今天咱来聊聊发出存货的 4 种计价方法,这可相当重要呢!

咱先说先进先出法呀,这就好比排队买东西,先到的先被“处理”。

比如说咱仓库里有一批苹果,先放进去的那些苹果,等要发货的时候就先被发出去。

就像有个商店,先进的货肯定先卖出去嘛,多简单易懂啊!

再看看个别计价法,这就跟咱对每个人特殊对待似的。

比如说一批货物里,每个都有自己独特的标识,咱就能精准地知道每个的成本。

就好比一群孩子,每个都有自己独特的性格和特点,能分得清清楚楚呢!

还有加权平均法,嘿,这就好像把所有的东西放在一起,平均一下它们的价值。

就像你把一堆糖果的总价格除以糖果的总数量,得到一个平均价。

这多实在啊!

最后是移动加权平均法,就像是随时在更新平均的“情报”。

每进一次货,或者发一次货,就重新算一次平均。

就好比你每次考试后都更新一下自己的平均分,多形象呀!

我觉得呀,这 4 种计价方法各有各的用处,都得好好掌握,根据不同情况去选择,这样才能让存货管理变得妥妥当当的呀!。

发出存货的计量方法

常见的存货计量方法包括先进先出法(FIFO法)、后进先出法(LIFO法)、平均法以及特定成本法。

具体的解释如下:

1. 先进先出法(FIFO法):按照成本先进先出的原则计算存货的价值,即最先进入库存的货物先出售,其成本即为当时购买这批存货的成本价。

2. 后进先出法(LIFO法):按照成本后进先出的原则计算存货的价值,即最晚进入库存的货物先出售,其成本即为当时购买这批存货的成本价。

3. 平均法:将存货的成本平均分摊到每个单位上,计算单位成本,并按照该成本计算存货的价值。

4. 特定成本法:根据特定的成本计算存货的价值,如采用实际成本法,即按照实际购买这批存货的成本价计算存货的价值;采用标准成本法,即按照预先确定的标准成本计算存货的价值。

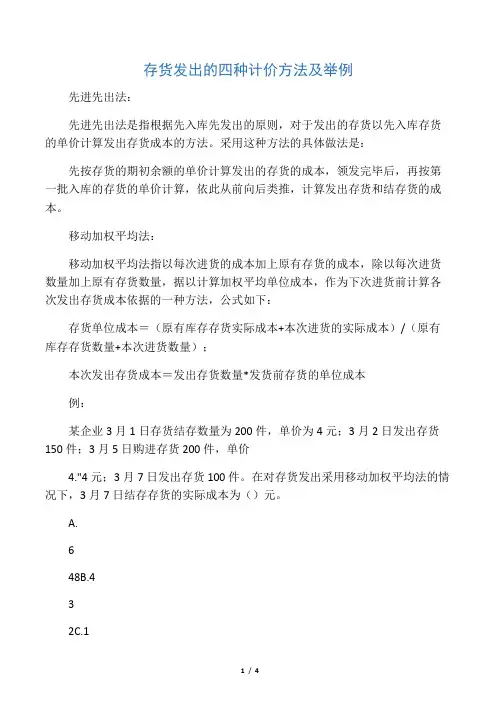

存货发出的四种计价方法及举例先进先出法:先进先出法是指根据先入库先发出的原则,对于发出的存货以先入库存货的单价计算发出存货成本的方法。

采用这种方法的具体做法是:先按存货的期初余额的单价计算发出的存货的成本,领发完毕后,再按第一批入库的存货的单价计算,依此从前向后类推,计算发出存货和结存货的成本。

移动加权平均法:移动加权平均法指以每次进货的成本加上原有存货的成本,除以每次进货数量加上原有存货数量,据以计算加权平均单位成本,作为下次进货前计算各次发出存货成本依据的一种方法,公式如下:存货单位成本=(原有库存存货实际成本+本次进货的实际成本)/(原有库存存货数量+本次进货数量);本次发出存货成本=发出存货数量*发货前存货的单位成本例:某企业3月1日存货结存数量为200件,单价为4元;3月2日发出存货150件;3月5日购进存货200件,单价4."4元;3月7日发出存货100件。

在对存货发出采用移动加权平均法的情况下,3月7日结存存货的实际成本为()元。

A.648B.432C.180D.1 032[答案] A[解析] 3月5日购进存货后单位成本=(50×4+200×4."4)÷(50+200)=4."32(元);3月7日结存存货的成本=(200-150+200-100)×4."32=648(元)。

全月一次加权平均法:加权平均法,亦称全月一次加权平均法,是指以当月全部进货数量加上月初存货数量作为权数,去除当月全部进货成本加上月初存货成本,计算出存货的加权平均单位成本,以此为基础计算当月发出存货的成本和期末存货的成本的一种方法。

存货的加权平均单位成本=(月初结存货成本+本月购入存货成本)/(月初结存存货数量+本月购入存货数量)月末库存存货成本=月末库存存货数量×存货加权平均单位成本本期发出存货的成本=本期发出存货的数量×存货加权平均单位成本或=期初存货成本+本期收入存货成本-期末存货成本例:某企业甲材料10月份的收发数额如下:(1)期初余额100件,单价10元;(2)10日收入50件,单价11元;(3)12日领用60件;(4)20日收入80件,单价8元;(5)26日领用120件。

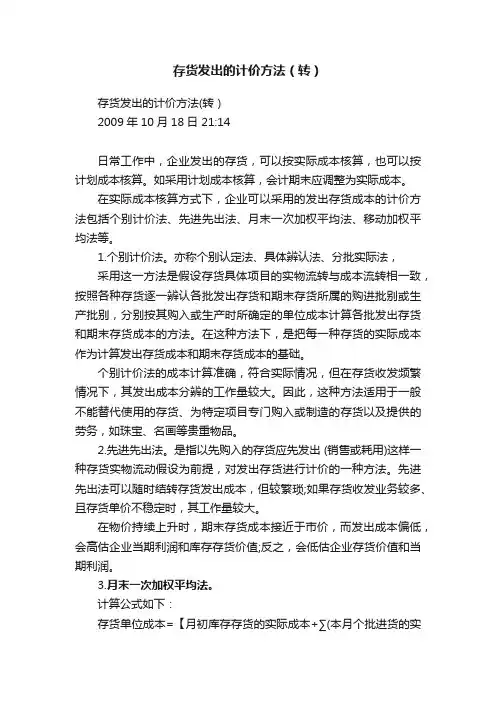

![发出存货的计价方法_中级财务会计_[共5页]](https://uimg.taocdn.com/bc6d3920ba0d4a7303763a5c.webp)

120 中级财务会计 论上讲,存货成本流转顺序应当与实物流转顺序一致,即本期发出存货应按其入库时的实际成本结转,期末结存存货成本为期末结存存货的入库成本。

如果存货的品种规格很少,或收发次数很少,或每批入库存货的单位成本相同,完全可以按照理论上的方法操作。

但在实际工作中,企业的存货不仅品种繁多,而且由于存货购入的时间、产地不同或生产批次不同,使得相同存货的单位成本往往不一致,很难辨认出所发出存货的入库成本是多少。

因此在计算发出和结存存货成本时需要对存货成本流转做一些假设,并以此为依据计算本期发出存货和期末结存存货的实际成本。

采用不同的存货成本流转假设在期末结存存货与本期发出存货之间分配存货成本,就产生了不同的发出存货计价方法,而不同的存货计价方法得出的计价结果各不相同,将会对企业的财务状况和经营成果产生一定的影响,主要体现在以下三个方面。

(1)存货计价方法对损益计算有直接影响。

如果期末存货计价过低,就会低估当期收益,反之则会高估当期收益;而如果期初存货计价过低,就会高估当期收益,反之则会低估当期收益。

(2)存货计价方法对资产负债表有关项目数额的计算有直接影响,包括流动资产总额、所有者权益等项目。

(3)存货计价方法对应交所得税数额的计算有一定的影响。

二、发出存货的计价方法企业取得或发出的存货,按实际成本核算,企业应当采用先进先出法、加权平均法(包括移动加权平均法)或者个别计价法确定发出存货的实际成本。

上述几种存货计价方法,各有其优缺点及适用范围,企业可根据实际情况,合理地选择发出存货成本的计算方法,以合理确定当期发出存货的实际成本。

对性质、用途相似的存货应采用相同的计价方法。

存货计价方法一旦选定,前后各期应当保持一致,并在会计报表附注中予以披露。

(一)先进先出法先进先出法是指以先购入的存货应先发出(销售或耗用)这样一种存货实物流动假设为前提,对发出存货进行计价的一种方法。

采用这种方法,先购入的存货成本在后购入存货成本之前转出,据此确定发出存货和期末存货的成本。

发出存货的计价方法有哪些

存货的计价方法是指企业对存货进行成本计量的方法,不同的计价方法会对企业的财务报表产生不同的影响。

常见的存货计价方法包括先进先出法(FIFO法)、后进先出法(LIFO法)、加权平均法等。

下面将对这些存货计价方法进行详细介绍。

先进先出法(FIFO法)是指先购入的存货先出售,后购入的存货后出售。

这种方法假设最先进入库存的存货最先被售出,因此计算成本时采用最早购入的存货成本。

FIFO法的优点是能够反映实际情况,但缺点是在通货膨胀时会低估成本,导致利润过高。

后进先出法(LIFO法)是指后购入的存货先出售,先购入的存货后出售。

这种方法假设最后进入库存的存货最先被售出,因此计算成本时采用最近购入的存货成本。

LIFO法的优点是在通货膨胀时能够反映实际情况,但缺点是会导致存货价值低估,对财务报表产生不利影响。

加权平均法是指根据存货的数量和成本进行加权平均,得出平均成本,然后将这个平均成本应用于售出的存货。

这种方法能够平均分摊成本,反映存货的平均成本水平,但在通货膨胀时可能会导

致存货价值高估或低估。

除了上述常见的存货计价方法外,还有特殊情况下的其他计价方法,如标准成本法、直接成本法等。

在选择存货计价方法时,企业需要考虑实际情况、通货膨胀的影响以及财务报表的准确性等因素,选择适合自身情况的计价方法。

综上所述,存货的计价方法有多种,每种方法都有其特点和适用场景。

企业在选择存货计价方法时,需要全面考虑各种因素,合理选择适合自身情况的方法,以确保财务报表的准确性和可靠性。

同时,企业还应根据实际情况不断调整和改进存货计价方法,以适应经济环境的变化和企业发展的需要。

发出存货的计价方法总结1 发出存货的计价方法总结

由于同一种材料、商品购进的时点不同其单价是不同的,所以在商品发出时要考虑用哪个价格确定其发出成本。

根据会计准则,存货在发出的时候可以选择使用某一种计价方法,选用之后不得随意变更。

1、先进先出法:假定先购进的货物先发出,并据此确定发出存货的成本。

使用这个方法计价时,注意区分购进和发出两个方向,也要注意同一批次购进但分多次发出的货物在发出时的衔接。

2、月末一次加权平均法:平时不计算发出存货的成本,月末根据各种价格的商品成本之和除以商品的总数量计算出平均单价,并据此确定发出存货的成本。

3、移动加权平均法:每购进一次货物计算一次单价,发出时以最近一次的平均单价计算。

在一个会计期间内,购进货物有多少次,就需要计算单价多少次。

4、个别计价法:逐一辨认并确定各批发出存货的成本。

计算最准确,工作量最大,一般适用于单价较大的货物。

存货发出的计价方法不止上述四种,由于其它计价方法在考试中没有要求,因此大家只需掌握上述四种计价方法,会用这些方法准确计算存货的发出业务。

存货发出的计价方法(转)存货发出的计价方法(转)2009年10月18日 21:14日常工作中,企业发出的存货,可以按实际成本核算,也可以按计划成本核算。

如采用计划成本核算,会计期末应调整为实际成本。

在实际成本核算方式下,企业可以采用的发出存货成本的计价方法包括个别计价法、先进先出法、月末一次加权平均法、移动加权平均法等。

1.个别计价法。

亦称个别认定法、具体辨认法、分批实际法,采用这一方法是假设存货具体项目的实物流转与成本流转相一致,按照各种存货逐一辨认各批发出存货和期末存货所属的购进批别或生产批别,分别按其购入或生产时所确定的单位成本计算各批发出存货和期末存货成本的方法。

在这种方法下,是把每一种存货的实际成本作为计算发出存货成本和期末存货成本的基础。

个别计价法的成本计算准确,符合实际情况,但在存货收发频繁情况下,其发出成本分辨的工作量较大。

因此,这种方法适用于一般不能替代使用的存货、为特定项目专门购入或制造的存货以及提供的劳务,如珠宝、名画等贵重物品。

2.先进先出法。

是指以先购入的存货应先发出 (销售或耗用)这样一种存货实物流动假设为前提,对发出存货进行计价的一种方法。

先进先出法可以随时结转存货发出成本,但较繁琐;如果存货收发业务较多、且存货单价不稳定时,其工作量较大。

在物价持续上升时,期末存货成本接近于市价,而发出成本偏低,会高估企业当期利润和库存存货价值;反之,会低估企业存货价值和当期利润。

3.月末一次加权平均法。

计算公式如下:存货单位成本=【月初库存存货的实际成本+∑(本月个批进货的实际单位成本×本月个批进货的数量)】÷(月初库存存货数量+本月各批进货数量之和)本月发出存货的成本=本月发出存货的数量×存货单位成本本月月末库存存货成本=月末库存存货的数量×存货单位成本采用加权平均法只在月末一次计算加权平均单价,比较简单,有利于简化成本计算工作,但由于平时无法从账上提供发出和结存存货的单价及金额,因此不利于存货成本的日常管理与控制。

补充资料一、存货的发出计价方法4、个别计价法,也称个别认定法、具体辩认法、分批实际法。

也就是说发出去的存货是什么购入的,就结转什么成本。

个别计价法适用于不可替代使用的存货或者价值较高的特种存货,如珠宝、名画。

如:A企业07年3月1号,现有B产品1000件,单位成本15元/件,3月8号购入B产品500件,单位成本20元/件,10日发出B 产品400元,其中发出的200件为8日购入的,要求计算10日发出的成本。

10日发出400件的成本=200*20+200*15=7000元。

2、先进先出法,是指以先购入的存货应先发出(销售或耗用)这样一种存货实物流动假设为前提对发出存货进行计价的一种方法。

如:A企业07年3月1号,现有B产品1000件,单位成本15元/件,3月8号购入B产品500件,单位成本20元/件,10日发出B产品400件,采用先进先出法,要求计算10日发出的成本。

10日发出的成本=15*400=6000元3、月未一次加权平均法,是指以本月全部进货数量加上月初存货数量作为权数去除本月全部进货成本加上月初存货成本,计算出存货的加权平均单位成本。

以此为基础计算本月了出存货的成本。

计算工式如下:存货单位成本=(月初存货成本+本月全部进货成本)/(月初存货数量+本月全部进货数量)本月发出成本=存货单位成本*发出存货数量本月库存成本=存货单位成本*月末存货数量如:A企业07年3月1号,现有B产品1000件,单位成本15元/件,3月8号购入B产品500件,单位成本20元/件,10日发出B 产品600件,采用月末一次加权平均法,要求计算10日发出的成本。

存货单位成本=(1000*15+500*20)/1500=16.67元/件10日发出的成本=16.67*600=10000元4、移动加权平均法,是指以每次进货的成本加上原有库存存货的成本,除以每次进货的数量加上原有库存存货的数量据以计算加权平均单位成本,作为下次进货前计算各次发出存货成本依据的一种方法。

发出存货的计价方法包括哪些企业通过合理的选择确定发出存货的计价方法,可以有效的来确定发出存货的实际成本,已达到节约税收成本的目的。

要正确的选择好计价方法,就需要详细的了解每种方法的内容。

发出存货的计价方法:1.个别计价法亦称个别认定法、具体辨认法、分批实际法,采用这一方法是假设存货具体项目的实物流转与成本流转相一致,按照各种存货逐一辨认各批发出存货和期末存货所属的购进批别或生产批别,分别按其购入或生产时所确定的单位成本计算各批发出存货和期末存货成本的方法。

在这种方法下,是把每一种存货的实际成本作为计算发出存货成本和期末存货成本的基础。

个别计价法的成本计算准确,符合实际情况,但在存货收发频繁情况下,其发出成本分辨的工作量较大。

因此,这种方法适用于一般不能替代使用的存货、为特定项目专门购入或制造的存货以及提供的劳务,如珠宝、名画等贵重物品。

2.先进先出法先进先出法是指以先购入的存货应先发出(销售或耗用)这样一种存货实物流动假设为前提,对发出存货进行计价的一种方法。

采用这种方法,先购入的存货成本在后购入存货成本之前转出,据此确定发出存货和期末存货的成本。

具体方法是:收入存货时,逐笔登记收入存货的数量、单价和金额;发出存货时,按照先进先出的原则逐笔登记存货的发出成本和结存金额。

先进先出法可以随时结转存货发出成本,但较繁琐;如果存货收发业务较多、且存货单价不稳定时,其工作量较大。

在物价持续上升时,期末存货成本接近于市价,而发出成本偏低,会高估企业当期利润和库存存货价值;反之,会低估企业存货价值和当期利润。

3.月末一次加权平均法是指以本月全部进货数量加上月初存货数量作为权数,去除本月全部进货成本加上月初存货成本,计算出存货的加权平均单位成本,以此为基础计算本月发出存货的成本和期末存货的成本的一种方法。

计算公式如下:存货单位成本=[月初库存存货成本+∑(本月各批进货的实际单位成本×本月各批进货的数量)]÷(月初库存存货的数量+本月各批进货数量之和)本月发出存货的成本=本月发出存货的数量×存货单位成本本月月末库存存货成本=月末库存存货的数量×存货单位成本或本月月末库存存货成本=月初库存存货的实际成本+本月收入存货的实际成本-本月发出存货的实际成本采用加权平均法只在月末一次计算加权平均单价,比较简单,有利于简化成本计算工作,但由于平时无法从账上提供发出和结存存货的单价及金额,因此不利于存货成本的日常管理与控制。

发出存货成本计价方法存货成本计价方法是企业在进行成本核算和财务报告时必须重视的一个重要环节。

存货成本计价方法的选择直接影响到企业的成本核算结果和财务报告的真实性和准确性。

因此,企业在选择存货成本计价方法时,需要根据自身的经营特点和实际情况,选择合适的存货成本计价方法,以确保财务报告的真实性和准确性。

一、先进先出法(FIFO)。

先进先出法是指在销售或生产过程中,先购进的存货先出售或先用于生产。

这种方法的优点是可以反映最新的采购成本,能够使存货价值较为接近实际情况。

但是,先进先出法也存在着不足之处,比如会导致存货价值与实际成本相去甚远,不利于企业的成本控制和管理。

二、后进先出法(LIFO)。

后进先出法是指在销售或生产过程中,最后购进的存货先出售或先用于生产。

这种方法的优点是可以反映较为真实的存货价值,有利于企业在通货膨胀时降低税负。

但是,后进先出法也存在着不足之处,比如会导致存货价值与实际成本相去甚远,不利于企业的成本控制和管理。

三、加权平均法。

加权平均法是指按照存货的数量和金额加权平均计算存货的成本。

这种方法的优点是简单易行,能够平滑存货成本的波动,有利于反映存货成本的变动趋势。

但是,加权平均法也存在着不足之处,比如无法反映实际的采购成本,不利于企业的成本控制和管理。

四、标准成本法。

标准成本法是指按照事先确定的标准成本计价存货。

这种方法的优点是能够提前确定存货的成本,有利于企业的成本控制和管理。

但是,标准成本法也存在着不足之处,比如无法完全反映实际的成本变动,有可能导致存货成本与实际情况相去甚远。

综上所述,不同的存货成本计价方法各有优缺点,企业在选择存货成本计价方法时,需要根据自身的经营特点和实际情况,综合考虑各种因素,选择合适的存货成本计价方法。

同时,企业还需要加强成本核算和财务管理,提高成本控制的水平,确保财务报告的真实性和准确性,为企业的稳健发展提供有力的支持。

存货发出的计价方法存货发出的计价方法有先进先出法(新准则已经取消此种方法)、加权平均法、后进先出法、移动加权平均法等多种方法,下面通过本例说明几种主要方法的基本原理。

资料:红星工厂2002年6月A商品的期初结存和本期购销情况如下:6月1日期初结存150件单价60元计9000元6月8日销售 70件6月15日购进100件62元计6200元6月20日销售50件6月24日销售90件6月28日购进200件68元计13600元6月30日销售60件要求:分别用先进先出法、加权平均法、后进先出法,分别对期末存货进行计价并进行本期耗用成本。

1.先进先出法(先入库的存货先发出去)2.月末一次加权平均法加权平均单价=(期初结存成本总额+本期购入成本总额)/(期初结存总数+本期购入总数)加权平均单价=(9000+6200+13600)/(150+100+200)=64期末存货成本=(150+200+100-70—50-90-60)*64=11520本期销售成本=(70+50+90+60)*64=172803.移动加权平均法移动加权平均单价=(前结存金额+本次购入金额)/(前结存金额+本次购入数量)第一批购入后的平均单价为:移动加权平均单价=(4800+6200)/(80+100)=61.11(元)第二批购入后的平均单价为:移动加权平均单价=(2444+13600)/(40+200)=66.85(元)按移动加权平均法计算本期各批商品销售成本和结存成本,以及库存商品明采用移动加权平均法,可以随时结转销售成本,随时提供存货明细账上的结存数量和金额,有利于对存货进行数量、金额的日常控制。

但这种方法,由于每次进货后都要计算一次平均价,势必会增加会计核算工作量。

存货发出的计价方法先进先出(FIFO)方法是指在计算存货成本时,假设最先购入的存货最先销售或消耗。

这种方法假设存货的使用顺序与其购买顺序相同,因此可以确保存货的成本与其实际使用有较好的匹配。

在物价上涨的情况下,FIFO方法会导致较低成本的存货被先销售,从而使企业的利润较高。

后进先出(LIFO)方法是指在计算存货成本时,假设最后购入的存货最先销售或消耗。

这种方法假设存货的使用顺序与其购买顺序相反,因此会导致存货成本与实际使用有较差的匹配。

在物价上涨的情况下,LIFO 方法会导致较高成本的存货被先销售,从而使企业的利润较低。

由于LIFO方法在国际会计准则中不被允许,因此在国际上较少使用。

加权平均法是指根据存货购入时的平均成本,计算存货的成本。

具体而言,该方法将存货的总成本除以存货数量,得到平均成本,然后根据平均成本计算销售或消耗的存货成本。

加权平均法适用于许多情况下,特别是当存货成本波动较大或跨国公司需要一致计价方法的情况下。

特定成本法是指根据存货购入时的具体成本,计算存货的成本。

该方法将每个存货的具体成本与存货的销售或消耗进行匹配,从而确保存货的成本与实际使用完全一致。

特定成本法适用于对存货进行单独追踪和计价的情况,例如对于高价值或特殊性的存货。

以上四种存货发出的计价方法各有优缺点,企业可以根据自身的情况和需要选择适合的方法。

在选择计价方法时,一般需要考虑如下因素:物价变动、税务规定、准确性、复杂度和信息可用性等等。

此外,不同计价方法可能对企业的利润、资产负债表和现金流量表产生不同的影响,因此在进行财务分析和报表比较时需要注意计价方法的影响。

最后,无论使用哪种计价方法,企业应该在会计记录中清楚地标明使用的方法,并保持一致性,以确保财务信息的准确性和可比性。

发出存货的计价方法总结1 发出存货的计价方法总结

由于同一种材料、商品购进的时点不同其单价是不同的,所以在商品发出时要考虑用哪个价格确定其发出成本。

根据会计准则,存货在发出的时候可以选择使用某一种计价方法,选用之后不得随意变更。

1、先进先出法:假定先购进的货物先发出,并据此确定发出存货的成本。

使用这个方法计价时,注意区分购进和发出两个方向,也要注意同一批次购进但分多次发出的货物在发出时的衔接。

2、月末一次加权平均法:平时不计算发出存货的成本,月末根据各种价格的商品成本之和除以商品的总数量计算出平均单价,并据此确定发出存货的成本。

3、移动加权平均法:每购进一次货物计算一次单价,发出时以最近一次的平均单价计算。

在一个会计期间内,购进货物有多少次,就需要计算单价多少次。

4、个别计价法:逐一辨认并确定各批发出存货的成本。

计算最准确,工作量最大,一般适用于单价较大的货物。

存货发出的计价方法不止上述四种,由于其它计价方法在考试中没有要求,因此大家只需掌握上述四种计价方法,会用这些方法准确计算存货的发出业务。

发达国家房地产市场构成与心得4

发达国家房地产市场构成与心得

1香港房地产市场结构

香港房地产市场是以政府提供的公共组屋为主,私营住房为辅的二元化市场结构,其中政府提供的公共组屋占总住宅物业的50%左右,公共组屋政策成功地解决了香港中低收入阶层的住房问题.从下列表2所反映额数据可以看出,香港政府致力于低收入家庭的住房保障,多年来始终使公共组屋保有量维持在房屋总数的50%左右.从2001年以来,公共组屋占住宅总数的百分比呈下降的趋势,原因之一是香港居民的私有住宅有效需求在持续提升,越来越多的居民有能力购买私人住房,住房的自有率在持续地上升;二是随着近年房价的持续升高,香港房地产市场预期较好,推动了香港地区住房私有化率的提升.

香港的房地产市场以二手房市场为主,每年的落成量(获发占用许可证的楼宇数量)所占比例较少.根据香港政府统计处《2012年香港统计年刊》中反映:至2001年以来,香港私人住宅单位落成量出于持续下降的趋势,由2001年的16579套下降至2011年的9449套,下降幅度达43%.公营租住房屋从2007开始停止开发,完全依靠公共组屋的市场存量满足需求.香港房地产结构对于构建我国合理的房地产市场结构的启示一是加大政

府在住房保障中的参与力度,中低收入阶层的住房问题应主要由政府来承担,建立以政府提供保障性住房为主,开发商提供商品住房为辅的双轨制的供应结构;二是应将二手房市场作为整个房地产市场发展的风向标,使二手房成为房地产市场的主导.1.2“市场为主、适度保障”的市场结构

1.1美国房地产市场结构

美国的房地产市场发展较为成熟,房地产业是美国经济的三大支柱之一,其产值占国民生产总值的10%~15%,固定资产占美国全部固定资产的3/4,房地产投资占国民每年美国私人投资的50%以上,房地产金融市场较为发达,住房自有水平较高.2007年美国住宅自有率达

68.10%,2008年住宅自有率为67.8%,2009年住宅自有率为67.4%.在

保障性住房方面,美国政府坚持以“市场为主、适度保障”的原则.目前,美国将近有690万低收入住户接受某种形式的房租补贴,占全国总人口的22.48%.其中接受政府工程补助的私人所有出租房是最大的补助项目,提供了200万套廉价性住房.租房券作为第二大项目,提供了180万套廉租房.公共住房排名第三,提供了120万套住房.剩下的190万套廉租房由低收入住房税收补贴、免税多户住房债券和HOME项目资助.美国的房地产市场以二手房为主,从近10年的美国住房市场变化看,一手房成与二手房成交比例变化不大,基本维持在1:5或1:6左右,仅仅销售量在同比上升.从历年成交比例看,一手房、二手房成交比例在1:6左右.2008年成交比例达到1:10,主要原因是因

为受次贷危机的影响,一手房销售急剧下降,2008年销售仅48.5万套,相比2006年减少了51%.美国房地产市场结构对于构建我国合理的房地产市场结构的启示一是在住房保障体系中,政府不仅可以通过直接增加保障性住房供应量来解决中低收入阶层的住房问题,也可以灵活地运用财税手段增加中低收入阶层的住房和购房能力;二是加大租赁市场的房源供应,满足了低收入阶层通过租房解决住房问题的消费需求;三是以二手房市场作为房地产市场的主导,有助于房地产市场结构的调整.

1.2英国房地产市场结构

截止到2005年英国有6021万人口,统计表明,英国人住房自有率为70%,英国家庭平均七年会更换一次住宅,因为市政建设基本到位,新建住房较少,更换住房主要依靠二手房市场.英国每年平均住房交易量在200万套左右,一手房市场供应比较稳定,每年只能供应20万套左右,这些住房都能被市场消化,因此,一、二手住房的成交比例大概在1:10左右.从1992之后,英国每年住宅的竣工套数均在20万套左右,新房的供应量相对于二手房的供应量来说较少,英国房地产市场是以二手房市场为主导.

英国实行公屋整体出售计划,原公共住房的租户拥有优先购买权,英国政府对购买公共住房的消费者给予住房补贴,提供低息贷款,该项

公共住房政策大大增加了英国房屋的自有率.目前,英国居民中有70%的居民拥有自有住房产权,另外30%的居民租赁住房,其中20%的居

民从当地政府租赁公有住房、10%的居民租住私人房屋.英国房地产市

场结构对于构建我国合理的房地产市场结构的启示一是在保障性住房

体系中,政府提供的公共住房灵活地采用由租转售的形式,有利于形

成合理的住房梯度消费局面;二是发达的二手房交易和租赁市场,使

二手房市场成为房地产市场的主导力量,有利于稳定房地产市场价格,降低空置率.

2对于我国建立合理的房地产市场结构的启示

通过对国内外发达国家和地区房地产市场结构的分析,根据我国现阶

段居民的消费状况和需求层次,我国合理的房地产市场结构应该满足

以下条件:

2.1供应结构合理,产品结构多样化

供应结构的合理性是评判房地产市场结构合理与否的重要标准,住宅

房地产的供应结构反映出不同类型住宅产品之间供应量的

比例关系.住

宅房地产的供应应包括针对低收入人群的廉租房,针对中等收入家庭

的公共住房、经济适用房、公共租赁住房以及针对中高收入家庭的商

品住房.从香港及新加坡等国家和地区的房地产市场结构来看,政府在

住房保障中充当了主要的角色,新加坡的政府组屋占住宅总量的80%以上,香港的公共组屋所占比例也在50%左右,因此,根据我国现阶段各收入阶层的所占比例,政府应加大保障性住房的供应比例。

因此,合

理的住宅供应结构应与我国现阶段城镇居民的需求结构相适应,按照

全国4.6亿城镇人口,平均每户3口人来计算,对于低收入阶层,由

政府提供的廉租房住房比例约占20%,约为3060万套;对于中等收入

偏下和中等收入阶层,由政府提供的公共租赁住房的比例约占20%,约为3060万套,经济适用房占20%,约为3060万套;对于中等收入偏上阶层及高收入者,由开发商提供的90平米以下的普通商品住房市场总

量约占30%,约为4590万套;对于最高收入者阶层,由开发商提供的

大户型、高价位的高档商品房约占市场均衡总量为10%,约为1530万套.

2.2新房市场和二手房市场发展协调

国内外相关文献研究表明,新房市场和二手房市场是密切联系的,在

一般情况下,房地产市场的价格应该是存量房地产市场价格决定增量

房地产市场价格,进而决定增量市场的需求,增量市场开发建设量增加,进入市场交易后,会使存量市场的供给增加,从而抑制存量市场

的价格上升.在欧美等发达国家房地产市场中,二手房交易量通常占国

家整个房地产交易量的80%左右.美国一二手房成交比例变化不大,基

本维持在1:5或1:6左右;英国二手房交易量与新房成交量的比例1:10左右;新加坡一手房与二手房交易比例为1:8左右;香港房地产市场也是以二手房交易为主,一手住宅与二手住宅的成交比例都在1:6

以上,最高可达1:11.8.通过对发达国家和地区一手房与二

手房成交

比例的分析,我们可以得出以下结论:在合理的房地产市场结构中,

房地产市场不应该依靠新房市场作为支撑,而应该是以二手房市场作

为市场的交易主导,二手房市场是推动整个房地产市场发展的基础.

2.3房屋租赁市场与买卖市场同步发展

在成熟的房地产市场中,租赁市场与买卖市场发展协调,租赁市场作

为房地产市场的重要组成部分,租赁市场的发展对于推动房地产市场

的整体发展,进行有效的市场结构调整起到重要的作用.从香港、美国

和英国的住房消费结构可以看出,香港和英国有近30%的居民都是通过租赁政府提供的组屋或私人房屋来解决住房问题,美国政府采取租房

券的补贴形式鼓励中低收入家庭租赁住房,2009年美国住宅自有率为67.4%,有32.4%的居民通过租赁由政府指定的房屋或其他私人房屋来

解决住房问题.在我国近4.6亿的城镇人口中,中低收入家庭

所占比例

达80%,其中中低偏下收入家庭及低收入家庭人口所占比例达40%左右,这部分消费阶层的住房问题需通过廉租房、公共租赁住房以及市场化

租赁房屋来解决,因此,积极发展租赁市场,实现与房屋买卖市场的

协调发展是构建我国合理的房地产市场结构的关键.

3结语

房地产市场结构是一个复杂的系统,经调整实现其基本的目标,要通过制定长效机制与健全法律奠定基础;要制定解决中低以下收入群体保障住房总体资金计划、住房建设计划与周期安排;要积极培育二手房市场实现与新建房市场的协调发展;政府要利用行政手段干预商品住宅价格,逐渐使开发利润趋于正常水平,大力推行新的开发建造模式,引导开发商加入保障房建设行列;要加大市场监管力度,规范市场行为,防止过度投机与炒作;要全方位开展居住理念宣传与教育,引领城镇居民合理的梯次居住消费.

发达国家房地产市场构成与心得。