盆腔炎临床路径

- 格式:docx

- 大小:27.58 KB

- 文档页数:25

盆腔炎中医临床路径一、盆腔炎中医临床路径标准住院流程(一)适用对象第一诊断为盆腔炎(ICD-10 编码为:N73.901)(二)诊断依据1.疾病诊断(1)中医诊断标准:参照全国高等中医药院校规划教材《中医妇科学》第7版(张玉。

珍主编,中国中医药出版社,2002 年)(中华医学会编著,人民卫生出版社,(2)西医诊断标准:参照《临床诊断指南》。

《妇产科学》第7版(乐杰主编,人民卫生出版社,2008 年)2007 年1月第一版)、2.证候诊断。

盆参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组盆腔炎诊疗方案”腔炎临床常见证候:湿热瘀结证气滞血瘀证寒湿瘀滞证肾虚血瘀证气虚血瘀证(三)治疗方案的选择参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组盆腔炎诊疗方案”。

1.诊断明确,第一诊断为盆腔炎。

2.患者适合并接受中医治疗。

(四)标准住院日为≤15 天。

(五)进入路径标准1.第一诊断必须符合盆腔炎(ICD-10 编码为:N73.901)的患者。

2.慢性盆腔炎,即盆腔炎性疾病后遗症(慢性盆腔痛、盆腔炎反复发作)的患者。

3.患者同时具有其他疾病,但在治疗期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入本路径。

(六)中医证候学观察四诊合参,收集该病种不同证候的主症、次症、舌、脉特点。

注意证候的动态变化。

(七)入院检查项目1.必需的检查项目(1)妇科检查(2)血常规、尿常规、便常规+潜血(3)肝功能、肾功能、(4)心电图(5)盆腔超声(6)阴道分泌物常规检查2.可选择的检查项目:根据病情需要而定,如宫颈管分泌物培养及药敏、C-反应、免疫学检查等。

蛋白、CA125(八)治疗方法1.辨证选择中药汤剂、中药栓剂(1)湿热瘀结证:清热除湿,化瘀止痛。

(2)气滞血瘀证:疏肝行气,化瘀止痛。

(3)寒湿瘀滞证:祛寒除湿,化瘀止痛。

(4)肾虚血瘀证:补肾活血,化瘀止痛。

(5)气虚血瘀证:益气健脾,化瘀止痛。

2.外治法(1)直肠给药:中药保留灌肠根据各证型选用不同的方药进行直肠给药,或用中药栓剂阴道给药。

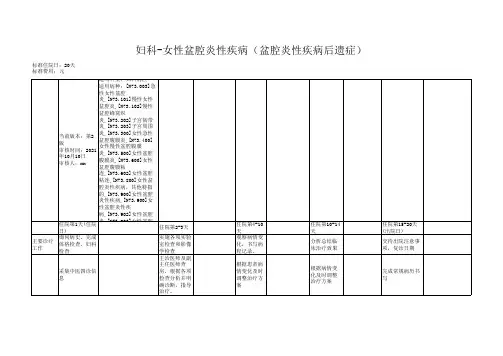

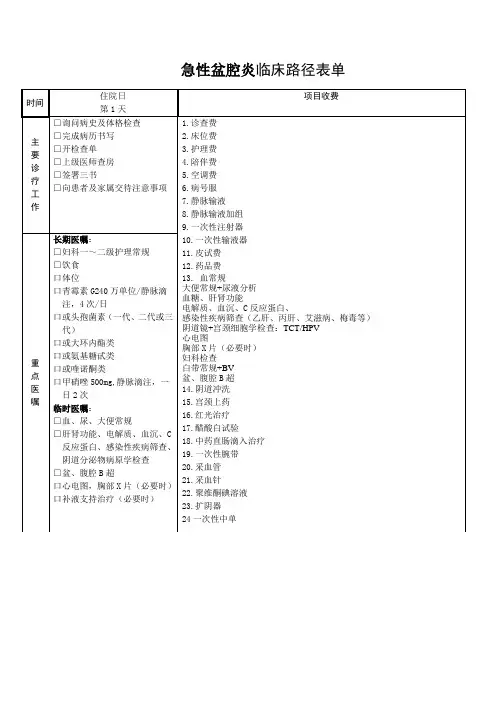

急性盆腔炎(非手术)临床路径一、急性盆腔炎(非手术)临床路径标准住院流程(一)适用对象。

第一诊断为急性盆腔炎(ICD-10:N73.002)。

(二)诊断依据。

根据《临床诊疗指南–妇产科学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)。

1.三项必备条件:下腹压痛、附件压痛和宫颈举痛或摇摆痛。

2.附加诊断:发热(>或=38.5°C);阴道或子宫颈有脓性分泌物;阴道分泌物盐水湿片镜检发现白细胞;盆腔器官压痛;血沉增快;C -反应蛋白升高;特异性病原体, 如淋病奈瑟菌或沙眼衣原体阳性。

3.最特异的诊断标准:子宫内膜活检发现子宫内膜炎的组织学证据;经阴道超声检查或核磁共振显像显示输卵管壁增厚、管腔积液、并发或不并发盆腔积液或输卵管卵巢脓肿。

(三)选择治疗方案的依据。

根据《临床诊疗指南–妇产科学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)。

患者外科急症表现, 例如阑尾炎和异位妊娠不能排除者;患者为孕妇;经门诊口服抗生素治疗无效的患者;不能遵循或不能耐受门诊口服抗生素治疗的患者;病情严重, 恶心、呕吐或高热;盆腔脓肿一般情况差,病情重,诊断不清均应住院治疗。

1.一般治疗:卧床休息,半卧位,高热量、高蛋白、高维生素流食或半流食,补充水分,高热采用物理降温,腹胀需行胃肠减压。

2.控制感染:根据经验选择抗感染药物,覆盖需氧菌、厌氧菌及衣原体。

治疗2-3日后,如疗效不显或病情加重,可根据药敏改用相应的抗感染药物。

3.对抗感染控制不满意的盆腔脓肿和输卵管卵巢脓肿,尤其是脓肿破裂者。

(四)标准住院日为14天。

(五)进入路径标准。

1.第一诊断必须符合ICD–10:N73.002急性盆腔炎疾病编码。

2.当患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需要特殊处理,也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六)住院期间的检查项目。

1.必须的检查项目:(1)血常规、尿常规、大便常规;(2)肝肾功能、电解质、血沉、C反应蛋白(CRP)、凝血功能、感染性疾病筛查(乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病等);(3)病原学检查及药敏;(4)胸部正侧位片、心电图;(5)子宫双附件超声。

优势病中医临床路径2018年盆腔炎中医临床路径路径说明:本路径适合于诊断为盆腔炎患者。

盆腔炎中医临床路径标准住院流程(一)使用对象第一诊断为盆腔炎(ICD-10 编码:N73.901)(二)诊断依据1.疾病诊断(1). 参照《中医妇科常见病诊疗指南》(中华中医药学会编著,中国中医药出版社,2012年)、“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材《中医妇科学》第3版(罗颂平、刘雁峰主编,人民卫生出版社,2012年)相关内容。

(2).参照《临床诊疗指南》(中华医学会编著,人民卫生出版社,2007年)、卫生部“十二五”规划教材《妇产科学》第8版(谢幸、苟文丽主编,人民卫生出版社,2013年)相关内容。

2.证候诊断参照《中医妇科常见病诊疗指南》(人民卫生出版社,2012年)临床常见证候:湿热瘀结证气滞血瘀证寒湿瘀滞证肾虚血瘀证气虚血瘀证(三)治疗方案的选择参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组盆腔炎诊疗方案”1.诊断明确,第一诊断为盆腔炎2.患者适合并接受中医治疗。

(四)标准住院日为≤28天。

(五)进入路径标准1.第一诊断必须符合盆腔炎的患者。

2.患者同时具有其他疾病,但在住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入本路径。

(六)中医证候学观察四诊合参,收集该病种不同证候的主症、次症、舌、脉特点。

注意证候的动态变化。

(七)入院检查项目1.必需的检查项目(1)血常规、CRP、尿常规、便常规(2)肝功能、肾功能、血糖、血脂(3)盆腔超声检查+心电图(4)妇科检查(5)阴道分泌物检查(6)宫颈管分泌物检测支原体、衣原体2.可选择的检查项目:根据病情需要而定,如血沉、淋病奈瑟菌等。

(八)治疗方法1.辨证选择口服中药汤剂湿热瘀结证:清热除湿,化瘀止痛,选方银蒲四逆四妙失笑散加减。

气滞血瘀证:疏肝行气,化瘀止痛,选方血府逐瘀汤加减。

寒湿瘀滞证:祛寒除湿,化瘀止痛,选方少腹逐瘀汤加减。

肾虚血瘀证:补肾活血,化瘀止痛,选方杜断桑寄失笑散加减。

盆腔炎中医临床路径江西中医学院附属医院妇科目录1.盆腔炎中医临床路径实施方案 (1)2.盆腔炎中医临床路径 (3)3.盆腔炎中医临床路径住院表单 (5)4.盆腔炎中医临床路径知情同意书 (9)5.盆腔炎中医临床路径统计分析及改进措施 (11)盆腔炎中医临床路径管理实施方案一、组织管理领导小组1.组成组长:蒋贵林副组长:胡小荣、梁瑞宁成员:付志红、潘兆兰、黄烨、罗娟珍、2.职责(1)围绕国家中医药管理局医政司要求,按照医院对临床科室执行临床路径的总体部署,负责组织《盆腔炎中医临床路径》制定,组织临床实施工作。

(2)负责及时传达和部署文件和精神,及时反馈科室实施情况、要求和问题。

(3)研究制定试点工作相关管理制度,根据评价分析结果提出临床路径管理的改进措施,完善临床观察工作机制,组织对科室医务人员进行培训,指导并监督科室开展工作。

二、实施计划(一)培训1.由领导小组成员讨论制定本病种试点实施方案。

2.科室依据盆腔炎临床路径实施方案学习。

(二)组织实施1.临床实施(1)科室实施临床路径观察工作,收集病例,填写临床路径表单,定期进行疗效等分析评估。

(2)科室每月对该病种中医临床路径实施工作开展情况进行检查,每月的3日上报本科室出院病例数、入路径病例数和出路径及变异例数。

(3)科室于每月4日将统计的入路径病例数及入径率上报到医院医政处,并组织召开领导小组会议,对路径实施情况做分析评估。

(4)领导小组将对科室的临床路径实施工作进行不定期督导检查。

2.分析评估(1)科室对临床路径实施期间发现的问题及难点,及时进行总体分析评估,书写年度性总结报告。

(2)领导小组每月召开一次路径实施工作总结座谈,总结科室工作情况,交流科室工作经验。

在每月医政处组织的各临床科室实行临床路径总结交流会上,积极与兄弟科室沟通,吸收经验。

(三)评估总结、分析1.领导小组于年底对各科室路径实施工作进行总结,并将总结报告报送医院医政处。

2.对科室实施临床路径工作情况进行分析、评估,形成总结报告。

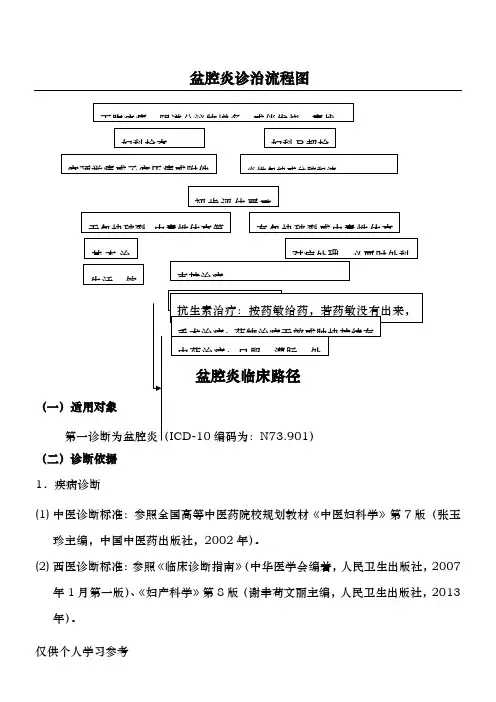

盆腔炎临床路径Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】盆腔炎诊治流程图(一)适用对象第一诊断为盆腔炎((二)诊断依据1.疾病诊断(1) 7版2002年)。

(2) 社,2007年18版(谢幸 苟文丽主编,人民卫生出版社,20132.证候诊断参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组盆腔炎诊疗方案”。

盆腔炎临床常见证候:(1) 湿热瘀结证:主证:低热起伏,小腹隐痛或刺痛,或腹胀痛,拒按,腰骶酸痛,经期或过劳后加重,胸闷纳少,口干不欲饮,带多色黄或黄白相间,质粘稠,有异味,大便秘结或溏稀,小便色黄,舌质偏红,苔黄腻,脉细弦数。

(2)热毒壅盛证:主证:高热恶寒,无汗,下腹剧痛拒按,口干溲赤,大便秘结或溏稀,带多色黄,如脓样,臭秽,胸闷烦燥,泛恶纳呆,舌质红,苔黄腻,或黄燥,脉滑数或弦数。

(3)气滞血瘀证:主证:少腹部胀痛或刺痛,经行腰腹疼痛加重,经血量多夹块,瘀块排出痛减,带下量多,婚久不孕,经情志抑郁,乳房胀痛,舌紫黯,有瘀斑,苔薄,脉弦涩。

(4)寒湿瘀滞证:主证:小腹冷痛,或坠胀疼痛,经行腹痛加重,喜热恶寒,得热痛减,经血量少,色黯,带下淋沥,神疲乏力,腰骶冷痛,小便频数,舌暗红,苔白腻、脉沉迟。

(5)气虚血瘀证:主证:下腹疼痛结块,缠绵日久,痛连腰骶,经行加重,经量多有块,带下量多,精神不振,疲乏无力,食少纳呆,舌体暗红,有瘀点,苔白,脉弦涩无力。

3.临床表现(1)症状:急性期病情严重者,起病较急,可有高热、寒战,下腹剧痛。

头痛,食欲不振。

阴道分泌物增多呈脓性或血性并有臭味。

可出现经量增多,经期延长或阴道不规则出血。

有时可出现恶心呕吐,腹泻及尿频尿急,里急后重等膀胱直肠刺激压迫症状。

慢性期全身症状多不明显,有时仅有低热,易疲劳。

病程长者部分患者可出现神经衰弱症状:如精神不振,周身不适,失眠等症。

下腹坠胀疼痛或腰骶部胀痛,常在劳累、性交、月经前后加重。

盆腔炎中医临床路径一、盆腔炎中医临床路径标准住院流程(一)适用对象中医诊断:第一诊断为盆腔炎(ICD编码 BFZ001)西医诊断:盆腔炎性疾病(TCD-10编码:N73.901)(二)诊断依据1.疾病诊断(1)中医诊断标准:参照全国高等中医药院校规划教材《中医妇科学》第7版(张玉珍主编,中国中医药出版社,2002年)。

(2)西医诊断标准:参考《临床诊断指南》(中华医学会编著,人民卫生出版社,2007年1月第一版)《妇产科学》第7版(乐杰主编,人民卫生出版社,2008年)。

2.证候诊断参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组盆腔炎诊疗方案”及全国高等中医药院校规划教材《中医妇科学》第7版(张玉珍主编,中国中医药出版社,2002年)盆腔炎临床常见证候:急性期:感染邪毒证慢性期:湿热瘀结证气滞血瘀证寒湿血瘀证肾虚血瘀证气虚血瘀证(三)治疗方案的选择参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组盆腔炎诊疗方案”。

1.诊断明确,第一诊断为盆腔炎。

2.患者适合并接受中医治疗。

(四)标准住院日≤14天。

(五)进入路径标准1.第一诊断必须符合盆腔炎(TCD-10编码:N73.901)的患者。

2.慢性盆腔炎,即盆腔炎性疾病后遗症(慢性盆腔痛、盆腔炎反复发作)的患者。

3.患者同时具有其他疾病,但在治疗期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入本路径。

(六)中医证候学观察四诊合参,收集该病种不同证候的主症、次症、舌、脉特点。

注意证候的动态变化。

(七)入院检查项目1.必需的检查项目(1)妇科检查(2)血常规、尿常规、便常规+潜血(3)肝功能、肾功能(4)心电图(5)盆腔超声(6)阴道分泌物常规检查(7)宫颈液基薄层细胞学检查(TCT)(8)宫颈高危型人乳头瘤病毒检测(HPV)(9)血糖(10)快速表抗+输血前筛查2.可选择的检查项目:根据病情需要而定,如血沉、宫颈管分泌物检测支原体、衣原体、淋病奈瑟菌,宫颈管分泌物培养及药敏、CA125、免疫学检查、电解质等。

盆腔炎诊治流程图1(1)中医诊断标准:参照全国高等中医药院校规划教材《中医妇科学》第7版(张玉珍主编,中国中医药出版社,2002年)。

(2)西医诊断标准:参照《临床诊断指南》(中华医学会编着,人民卫生出版社,2007年1月第一版)、《妇产科学》第8版(谢幸苟文丽主编,人民卫生出版社,2013年)。

2.证候诊断参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组盆腔炎诊疗方案”。

盆腔炎临床常见证候:(1)湿热瘀结证:主证:低热起伏,小腹隐痛或刺痛,或腹胀痛,拒按,腰骶酸痛,经期或过劳后加重,胸闷纳少,口干不欲饮,带多色黄或黄白相间,质粘稠,有异味,大便秘结或溏稀,小便色黄,舌质偏红,苔黄腻,脉细弦数。

(2)(3)(4)(5)弦涩无力。

3.临床表现(1)症状:急性期病情严重者,起病较急,可有高热、寒战,下腹剧痛。

头痛,食欲不振。

阴道分泌物增多呈脓性或血性并有臭味。

可出现经量增多,经期延长或阴道不规则出血。

有时可出现恶心呕吐,腹泻及尿频尿急,里急后重等膀胱直肠刺激压迫症状。

慢性期全身症状多不明显,有时仅有低热,易疲劳。

病程长者部分患者可出现神经衰弱症状:如精神不振,周身不适,失眠等症。

下腹坠胀疼痛或腰骶部胀痛,常在劳累、性交、月经前后加重。

白带增多,色黄或淡黄水样,或黄绿色可有臭味。

可出现月经量多或经期延长。

慢性炎症可致不孕。

(2)体征:急性期可出现急性病容,体温升高,超过38度或持续低热。

心率增快,腹胀,下腹部压痛,反跳痛及紧张。

肠鸣音减弱或消失。

妇科检查:阴道粘膜充血,可见大量脓性分泌物。

宫颈充血水肿,举痛明显,宫颈管可见脓性或脓血性4(1)(2)(3)(4)1.异位妊娠其输卵管妊娠流产、破裂者,腹腔内出血,临床表现为腹痛、阴道流血,甚至晕厥,与急性盆腔炎相似。

盆腔炎者高热,白细胞明显升高。

异位妊娠者,查绒毛膜促性腺激素阳性。

后穹隆穿刺,异位妊娠者可吸出不凝固的积血,盆腔炎者则为脓液,可资鉴别。

2.卵巢囊肿蒂扭转其常有突然腹痛,渐加重,甚至伴有恶心呕吐,一般体温不升高。

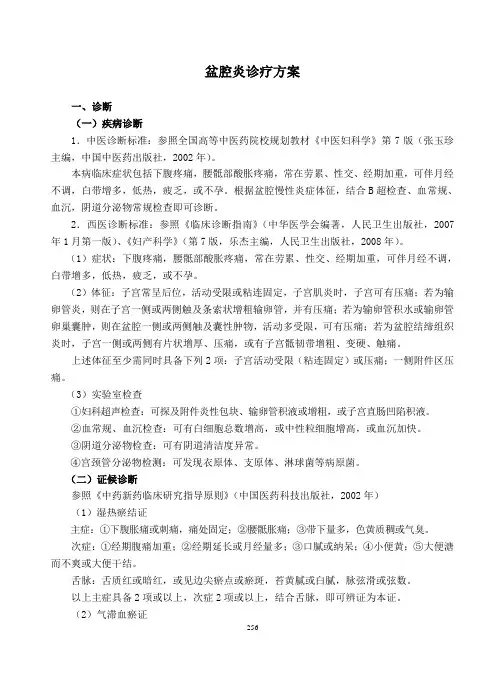

盆腔炎诊疗方案一、诊断(一)疾病诊断1.中医诊断标准:参照全国高等中医药院校规划教材《中医妇科学》第7版(张玉珍主编,中国中医药出版社,2002年)。

本病临床症状包括下腹疼痛,腰骶部酸胀疼痛,常在劳累、性交、经期加重,可伴月经不调,白带增多,低热,疲乏,或不孕。

根据盆腔慢性炎症体征,结合B超检查、血常规、血沉,阴道分泌物常规检查即可诊断。

2.西医诊断标准:参照《临床诊断指南》(中华医学会编著,人民卫生出版社,2007年1月第一版)、《妇产科学》(第7版,乐杰主编,人民卫生出版社,2008年)。

(1)症状:下腹疼痛,腰骶部酸胀疼痛,常在劳累、性交、经期加重,可伴月经不调,白带增多,低热,疲乏,或不孕。

(2)体征:子宫常呈后位,活动受限或粘连固定,子宫肌炎时,子宫可有压痛;若为输卵管炎,则在子宫一侧或两侧触及条索状增粗输卵管,并有压痛;若为输卵管积水或输卵管卵巢囊肿,则在盆腔一侧或两侧触及囊性肿物,活动多受限,可有压痛;若为盆腔结缔组织炎时,子宫一侧或两侧有片状增厚、压痛,或有子宫骶韧带增粗、变硬、触痛。

上述体征至少需同时具备下列2项:子宫活动受限(粘连固定)或压痛;一侧附件区压痛。

(3)实验室检查①妇科超声检查:可探及附件炎性包块、输卵管积液或增粗,或子宫直肠凹陷积液。

②血常规、血沉检查:可有白细胞总数增高,或中性粒细胞增高,或血沉加快。

③阴道分泌物检查:可有阴道清洁度异常。

④宫颈管分泌物检测:可发现衣原体、支原体、淋球菌等病原菌。

(二)证候诊断参照《中药新药临床研究指导原则》(中国医药科技出版社,2002年)(1)湿热瘀结证主症:①下腹胀痛或刺痛,痛处固定;②腰骶胀痛;③带下量多,色黄质稠或气臭。

次症:①经期腹痛加重;②经期延长或月经量多;③口腻或纳呆;④小便黄;⑤大便溏而不爽或大便干结。

舌脉:舌质红或暗红,或见边尖瘀点或瘀斑,苔黄腻或白腻,脉弦滑或弦数。

以上主症具备2项或以上,次症2项或以上,结合舌脉,即可辨证为本证。

盆腔炎诊治流程图盆腔炎临床路径(一)适用对象第一诊断为盆腔炎(ICD-10编码为:N73. 901)(二)诊断依据1.疾病诊断(1)中医诊断标准:参照全国高等中医药院校规划教材《中医妇科学》第7版(张玉珍主编,中国中医药出版社,2002年)。

(2)西医诊断标准:参照《临床诊断指南》(中华医学会编著,人民卫生出版社,2007年1月第一版)、《妇产科学》第8版(谢幸苟文丽主编,人民卫生出版社,2013年)。

2.证候诊断参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组盆腔炎诊疗方案”。

盆腔炎临床常见证候:(1)湿热瘀结证:主证:低热起伏,小腹隐痛或刺痛,或腹胀痛,拒按,腰骶酸痛,经期或过劳后加重,胸闷纳少,口干不欲饮,带多色黄或黄白相间,质粘稠,有异味,大便秘结或溏稀,小便色黄,舌质偏红,苔黄腻,脉细弦数。

(2)热毒壅盛证:主证:高热恶寒,无汗,下腹剧痛拒按,口干溲赤,大便秘结或溏稀,带多色黄,如脓样,臭秽,胸闷烦燥,泛恶纳呆,舌质红,苔黄腻,或黄燥,脉滑数或弦数。

(3)气滞血瘀证:主证:少腹部胀痛或刺痛,经行腰腹疼痛加重,经血量多夹块,瘀块排出痛减,带下量多,婚久不孕,经情志抑郁,乳房胀痛,舌紫黯,有瘀斑,苔薄,脉弦涩。

(4)寒湿瘀滞证:主证:小腹冷痛,或坠胀疼痛,经行腹痛加重,喜热恶寒,得热痛减,经血量少,色黯,带下淋沥,神疲乏力,腰骶冷痛,小便频数,舌暗红,苔白腻、脉沉迟。

(5)气虚血瘀证:主证:下腹疼痛结块,缠绵日久,痛连腰骶,经行加重,经量多有块,带下量多,精神不振,疲乏无力,食少纳呆,舌体暗红,有瘀点,苔白,脉弦涩无力。

3.临床表现(1)症状:急性期病情严重者,起病较急,可有高热、寒战,下腹剧痛。

头痛,食欲不振。

阴道分泌物增多呈脓性或血性并有臭味。

可出现经量增多,经期延长或阴道不规则出血。

有时可出现恶心呕吐,腹泻及尿频尿急,里急后重等膀胱直肠刺激压迫症状。

慢性期全身症状多不明显,有时仅有低热,易疲劳。

盆腔炎(急性女性盆腔炎)入院标准:1.最低标准:子宫举痛或子宫压痛或附件区压痛。

2.附加标准:(1)体温超过38.3摄氏度;(2)子宫颈异常黏液脓性分泌物或脆性增加;(3)阴道分泌物湿片出现大量白细胞;(4)红细胞沉降率升高;(5)血C-反应蛋白升高;(6)实验室证实的子宫颈淋病奈瑟菌或衣原体阳性。

3.特异标准:(1)子宫内膜活检组织学证实子宫内膜炎;(2)阴道超声或磁共振检查显示输卵管增粗,输卵管积液,伴或不伴盆腔积液、输卵管卵巢肿块,腹腔镜检查发现盆腔炎性疾病征象。

符合最低标准伴附加标准或特异标准任何一项均可入院。

路径说明:本路径适用于西医诊断急性女性盆腔炎的住院患者。

一、盆腔炎(急性女性盆腔炎)中医临床路径标准住院流程(一)适用对象中医诊断:第一诊断为盆腔炎(TCD 2019版:A09.02.07.03)。

西医诊断:第一诊断为女性盆腔炎性疾病/急性女性盆腔炎/女性盆腔炎性疾病,其他特指的/女性盆腔炎(ICD-10编码:N73.900,N73.003,N73.800,N73.902)。

(二)诊断依据1.疾病诊断(1)中医诊断标准:参见《中医妇科常见病诊疗指南》(中华中医药学会编著,中国中医药出版社,2012年),根据全国中医药行业高等教育“十三五”规划教材《中医妇科学》(第10版,谈勇主编,中国中医药出版社,2016年)。

①病史:既往有急性盆腔炎、阴道炎、节育及妇科手术感染史,或不洁性生活史;②临床表现:不腹部疼痛,痛连腰骶,可伴有低热起伏,易疲劳,老则复发,带下增多,月经不调,甚至不孕;③妇科检查:阴道分泌物增多,子宫触压痛,活动受限,宫体一侧或两侧附件增厚,压痛,甚至触及炎性肿块。

盆腔B超、子宫输卵管造影及腹腔镜检查有助于诊断。

④辅助检查:B超检查、必要时行CT、MRI、PET等影像学检查或子宫输卵管碘油造影等协助诊断。

(2)西医诊断标准:参照《临床诊疗指南》(中华医学会编著,人民卫生出版社,2007年),卫生部“十三五”规划教材《妇产科学》(第9版,谢幸、孔北华、段涛主编人民卫生出版社2018年)。

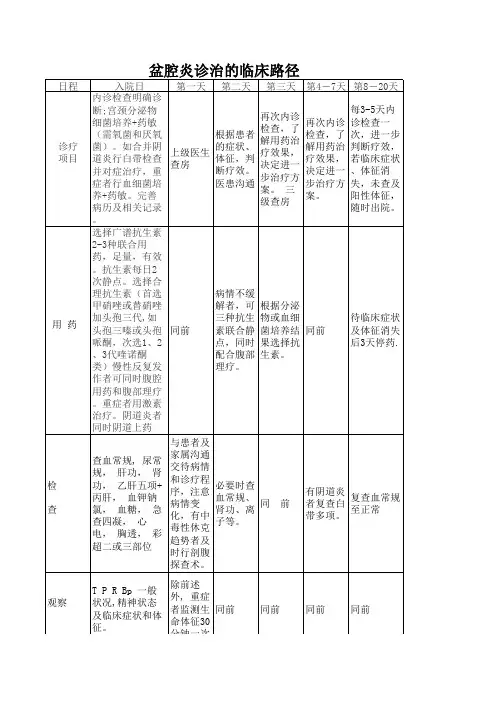

盆腔炎临床路径盆腔炎诊治流程图手术治疗:药物治疗无效或妇科检查妇科启 炎性包块或盆腔积液 宫颈举痛或子宫压无包块破裂、中毒有包块破裂或中毒 支持治疗对症处理,必要 药物治疗(疗中药治疗: 服、灌盆腔炎临床路径(一)适用对象第一诊断为盆腔炎(ICD-10编码为:N73. 901)(二)诊断依据1 •疾病诊断(1)中医诊断标准:参照全国高等中医药院校规划教材《中医妇科学》第7版(张玉珍主编,中国中医药出版社,2002年)。

⑵ 西医诊断标准:参照《临床诊断指南》(中华医学会编著,人民卫生出版社,2007年1 月第一版)、《妇产科学》第8版(谢幸苟文丽主编,人民卫生出版社,2013年)。

2.证候诊断参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组盆腔炎诊疗方案"。

盆腔炎临床常见证候:(1)湿热瘀结证:主证:低热起伏,小腹隐痛或刺痛,或腹胀痛,拒按,腰骶酸痛,经期或过劳后加重,胸闷纳少,口干不欲饮,带多色黄或黄白相间,质粘稠,有异味,大便秘结或溏稀,小便色黄,舌质偏红,苔黄腻,脉细弦数。

(2)热毒壅盛证:主证:高热恶寒,无汗,下腹剧痛拒按,口干溲赤,大便秘结或溏稀,带多色黄,如脓样,臭秽,胸闷烦燥,泛恶纳呆,舌质红,苔黄腻,或黄燥,脉滑数或弦数。

(3)气滞血瘀证:主证:少腹部胀痛或刺痛,经行腰腹疼痛加重,经血量多夹块,瘀块排出痛减,带下量多,婚久不孕,经情志抑郁,乳房胀痛,舌紫黯,有瘀斑,苔薄,脉弦涩。

(4)寒湿瘀滞证:主证:小腹冷痛,或坠胀疼痛,经行腹痛加重,喜热恶寒,得热痛减,经血量少,色黯,带下淋沥,神疲乏力,腰骶冷痛,小便频数,舌暗红,苔白腻、脉沉迟。

(5)气虚血瘀证:主证:下腹疼痛结块,缠绵日久,痛连腰骶,经行加重,经量多有块,带下量多,精神不振,疲乏无力,食少纳呆,舌体暗红,有瘀点,苔白,脉弦涩无力。

3.临床表现(1)症状:急性期病情严重者,起病较急,可有高热、寒战,下腹剧痛。

头痛,食欲不振。

阴道分泌物增多呈脓性或血性并有臭味。

可出现经量增多,经期延长或阴道不规则出血。

有时可出现恶心呕吐,腹泻及尿频尿急,里急后重等膀胱直肠刺激压迫症状。

慢性期全身症状多不明显,有时仅有低热,易疲劳。

病程长者部分患者可出现神经衰弱症状:如精神不振,周身不适,失眠等症。

下腹坠胀疼痛或腰骶部胀痛,常在劳累、性交、月经前后加重。

白带增多,色黄或淡黄水样,或黄绿色可有臭味。

可出现月经量多或经期延长。

慢性炎症可致不孕。

(2)体征:急性期可出现急性病容,体温升高,超过38度或持续低热。

心率增快,腹胀,下腹部压痛,反跳痛及紧张。

肠鸣音减弱或消失。

妇科检查:阴道粘膜充血,可见大量脓性分泌物。

宫颈充血水肿,举痛明显,宫颈管可见脓性或脓血性分泌物流出。

后穹隆触痛明显。

宫体增大或稍大,质地较软,活动受限,压痛明显。

双侧附件片状增厚压痛明显,或可触及包块且压痛明显。

慢性期子宫常呈后倾后屈,活动受限或粘连固定。

子宫肌炎时,子宫可有压痛。

双侧附件触及条索状增粗并有压痛。

形成盆腔炎性包块时,可触及界限不清肿物有压痛。

4.实验室及辅助检查(1)血培养加药敏:可指导临床合理使用抗菌素。

⑵血常规:了解白细胞总数及中性粒细胞变化,可判断病情轻重。

(3)超声显像:根据探察结果,盆腔有否积液及炎性包块或脓肿,以指导治疗。

(4)阴道拭子加药敏:阴道或宫颈管分泌物培养,以及药敏试验,可针对性选用抗菌素,进行治疗。

(三)鉴别诊断1.异位妊娠其输卵管妊娠流产、破裂者,腹腔内出血,临床表现为腹痛、阴道流血,甚至晕厥,与急性盆腔炎相似。

盆腔炎者高热,白细胞明显升高。

异位妊娠者,查绒毛膜促性腺激素阳性。

后穹隆穿刺,异位妊娠者可吸出不凝固的积血,盆腔炎者则为脓液,可资鉴别。

2.卵巢囊肿蒂扭转其常有突然腹痛,渐加重,甚至伴有恶心呕吐,一般体温不升高。

B超检查或妇科盆腔检查可资鉴别。

3.急性阑尾炎其急性阑尾炎和急性盆腔炎都有身热、腹痛、白细胞升高。

盆腔炎痛在下腹部两侧,病位较低,常伴有月经异常;急性阑尾炎多局限于右下腹部,有麦氏点压痛、反跳痛。

4.子宫内膜异位症其以进行性加重的痛经为特征,病程长,与慢性盆腔炎相似。

后者的特点是长期慢性疼痛,可有反复急性发作,低热,经行、性交、劳累后疼痛加重。

子宫内膜异位症平时不痛,或仅有轻微疼痛不适,经期则腹痛难忍,并呈进行性加重。

腹腔镜检、B超及抗子宫内膜抗体等检验有助于确诊。

5.卵巢囊肿慢性盆腔炎形成输卵管积水或输卵管卵巢囊肿者,需与卵巢囊肿者鉴别。

前者有盆腔炎病史,肿块呈腊肠型,囊壁较薄,周围有粘连,活动受限,卵巢囊肿多为圆形或椭圆形,周围无粘连,活动自如,常无明显自觉不适,偶于妇科体检中发现。

B超可资鉴别。

(四)治疗方案《临床诊疗指南-妇产科分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社),《妇产科学》第8版(谢幸苟文丽主编,人民卫生出版社,2013年)。

1.基本治疗:卧床休息,半卧位有利于脓液积聚于直肠子宫陷窝而使炎症局限,给予高热量、高蛋白、高维生素流质饮食或半流质饮食,补充液体,注意纠正电解质紊乱及酸碱失衡,必要时少来输血,高热时采取物理降温。

2.药物治疗:根据分泌物培养和药敏结果选择针对性抗生素。

在结果未出来前或病情较重可根据经验先用抗生素治疗,再根据分泌物培养和药敏结果调整用药,常用方案如下:(1)青霉素或红霉素与氨基糖甙类及甲硝唑联合方案。

疗程一般7-10日,病情好转改口服抗生素。

(2)克林霉素与氨基糖甙类药物联合方案。

此方案以厌氧菌为主的感染疗效较好。

或青霉素过敏者。

(3)第二代或第三代头孢菌素与甲硝唑联合方案。

多用于革兰阴性杆菌及淋病奈瑟菌感染的治疗。

(4)喹诺酮类与替硝唑联合方案。

可用于致病菌敏感者或青霉素过敏者。

(5)激素:严重感染者可用肾上腺皮质激素,地塞米松等加入液体静滴。

(6)局部用药(盆腔注射抗生素)。

3.手术:主要用于抗生素治疗不满意或盆腔脓肿。

后穹窿切开排脓盆腔形成脓肿者,经药物治疗48-72小时症状不能控制者行输卵管、卵巢脓肿切除术。

对疗效不显著,感染灶虽小但反复急性发作,严重影响生活及工作,年龄大者,可行双附件及全子宫切除术。

4.中医辨证治疗方案(疗程为4 —12周)。

(1)中医内治①湿热瘀结证治法:清热利湿,化瘀和络。

方药:加味红藤败酱散(专科协定处方)。

组成:红藤15克黄柏10克生地10克车前草15克枳壳10克延胡索10克败酱草15克赤芍10克广木香6克、皂角刺10 克、丹皮10克、炙没药15克②热毒壅盛证治法:清热解毒,利湿化瘀。

方药:五味消毒饮合大黄牡丹汤加减组成:蒲公英15克红藤15克败酱草15克薏苡仁15克丹皮10克桃仁10克延胡索10克、广木香6克赤芍10克黄柏10克金银花15克、大黄后下3克冬瓜仁10克③气滞血瘀证治法:活血化瘀,理气止痛。

方药:膈下逐瘀汤加减。

组成:当归10克川芎6克桃仁10克柴胡10克、延胡索10克乌药6克香附10 克五灵脂10克赤芍10克败酱草15克黄柏10克皂角刺10克莪术10克④寒湿凝滞证治法:祛寒除湿、活血化瘀。

方药:少腹逐瘀汤加减。

组成:小茴香6克干姜6克延胡索10克没药10克当归10克川芎6克莪术10克肉桂5克赤芍10克桃仁10克五灵脂10克苍术10克。

⑤气虚血瘀证治法:益气健脾、化瘀散结。

方药:理冲汤加减。

组成:黄芪15克党参10克白术10克淮山药10克当归10克川芎6克桃仁10克延胡索10克五灵脂10克三棱10克莪术10克茯苓10克⑵中药外治①中药保留灌肠:败酱草30g红藤30g蒲公英20g紫花地丁20g炙乳没各10克、赤芍15克浓煎成100ml液体每晚一次保留灌肠,10 日为一疗程,经期停用。

②中药外敷:艾叶15克透骨草30克红花15 克当归12克千年健15克花椒15克独活15 克白芷15克。

上药装入布袋中,蒸热后趁热敷于下腹部,每日1-2次,每次15分钟。

10日为一疗程。

③中药离子导入:根据病情需要选择,根据各证型选用不同的方药进行中药离子导入。

④中药熏蒸治疗:选用电脑中药熏蒸多功能治疗机或中药熏蒸床治疗。

(3)灸法:根据病情和证型需要选择艾灸、温盒灸、雷火灸等,亦可选用艾灸治疗仪。

(4)物理疗法:根据病情选择盆腔炎治疗仪、微波治疗仪、光子治疗仪等治疗。

(五)检查项目1.必须完成的检查(1)妇科检查(2)血常规、尿常规、便常规+潜血(3)肝功能、肾功能、血沉(4)C-反应蛋白、降钙素原(5)心电图、胸片(6)盆腔超声(7)阴道分泌物常规检查(8)宫颈管分泌物检测支原体、衣原体2.诊断有疑问者可查(1)宫颈管分泌物培养及药敏;(2)肿瘤标志物筛查(3)腹部超声、腹部、盆腔CT或MRI ;(4)免疫学检查等。

(六)标准住院日:7-28天。

(七)出院标准:1.病情好转,下腹或腰骶部疼痛消失或减轻。

2.盆腔体征消失或减轻。

(八)注意事项1.病情加重,需要延长住院时间时,增加住院费用。

2.合并有其他系统疾病者,住院期间病情加重,需要特殊处理;或因辅助检查结果异常需要复查和明确异常原因,或病情变化需要使用抗生素治疗等导致住院时间延长、费用增加。

3.治疗过程中发生了病情变化,出现其他严重合并症时,退出本路径。

4.因患者及其家属意愿而影响本路径执行时,退出本路径盆腔炎的临床路径表单适用对象:第一诊断为盆腔炎(ICD-10编码为:N73. 901)(无并发症患者)患者姓名:________ 性别:_ 年龄:_ 门诊号:_________ 住院号:____________住院日期:—年_月_日出院日期:年_月_日标准住院日:7-28天南京中医药大学附属江苏省中西医结合医院患者进入临床路径治疗知情同意书_____________ :经我科医师初步诊断,您被诊断为____________________________根据省卫生厅的《关于开展临床路径管理试点工作的通知》和我院有关规定,我科已经将该病种纳入临床路径管理范围,我们将按照相关文件精神,规范诊疗行为,不断提高治疗质量和效率,为您提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务,现将您的治疗过程纳入临床路径管理,按照临床路径方案进行治疗。

患者意见:医师已经为我详细讲解临床路径内容,我已经明白以上内容, 并且________ (同意/不同意)按照临床路径治疗。