一类切口抗菌药物使用分析

- 格式:doc

- 大小:18.00 KB

- 文档页数:2

眼科I类切口手术围手术期抗菌药物的使用管理本院眼科住院患者以手术居多,感染是眼科手术后常见的并发症,而且后果严重,不仅影响患者的预后,严重者将导致患者失明。

因此眼科手术围手术期应用抗菌药物对于预防手术后感染,提高患者治疗效果有重要意义。

同时,若抗菌药物使用不当,也可导致患者菌群失调及细菌耐药性增加,从而增加院内感染的风险,并可能加重患者的经济负担,所以合理使用抗菌药物非常重要。

为了解本院眼科 I 类切口手术围手术期抗菌药物在行政干预的作用情况,以及目前使用存在的问题,以便调整干预方向做好调研工作,为本院抗菌药物的规范化管理提供理论依据。

1.2.3.2 制定标准细则、持续改进分析、反馈、公开由药事委员会联合院感科、医务科、护理部、微生物室、手术科室、麻醉科和手术室召开专项研讨会,制定本院抗菌药物使用管理评价标准、细则和抗菌药物分级目录和管理制度。

每个月由主任药师和院感科专职人员调查分析围手术期抗菌药物使用情况和存在的问题、原因,结合标准和细则,进行专业讲评和对比(科室与自己、科室与科室之间),每个月向各科室反馈,每季度在院感委员会和药事委员会上反馈,结果在院内网上公开。

1.2.3.3 纳入绩效考核内容将围手术期抗菌药物预防性合理应用纳入绩效考核的指标之一,每个月对不合理项目给予科室考核和科主任考核双重扣分(经济惩罚)。

1.3 统计学处理应用 SSPS 17.0 统计学软件对数据进行处理,计数资料采用字2检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果2.1 围手术期静脉抗菌药物使用情况调查干预前 1052 例中使用抗菌药物 952 例,使用率 90.5%;干预后 648 例中使用抗菌药物 65 例,使用率 10.0%.两者比较差异有统计学意义(字2=330.91,P<0.05)。

2.2 手术切口感染率干预前 1052 例中,出现 1 例切口感染,发生率 0.9%,干预后 648 例患者中,无感染病例。

1类切口手术抗菌素使用情况及分析.docxx中医院1类切口手术预防性使用抗菌药物分析抗菌药物是我院广泛使用的药物之一,国内目前抗菌药物的滥用的情况依然非常严重,给患者的医疗费用和耐药菌的发生和发展带来了前所未有的压力。

外科一类手术中预防性使用抗菌药物仍然存在不少问题。

不合理使用抗菌药物的标准:1)术前大于2小时用药2)术后持续使用抗菌药物大于48小时3)二联及以上的联合用药4)所选品种不符合规定者结果:(一)抗菌药物预防性使用率过高抗菌药物在外科手术中的应用对于预防手术部门感染具有积极意义,特别是在污染手术和大型手术的应用价值不言而喻。

一般认为1类切口手术原则上无需预防性使用抗菌药物,因为抗菌药物的使用并不能明显降低术后感染与并发症的发生率。

1类切口手术一般认为属于人体无菌部位,局部无炎症反应,无损伤,也不涉及消化系统、呼吸系统、泌尿生殖系统等人体与外界相通的器官,通常无需预防使用抗菌药物;仅在手术时间长(大于三小时)、手术创面大时才会考虑使用。

如果患者为高龄、糖尿病、免疫力低下以及有植入性器械等情况或由于其他原因造成潜在感染时可以考虑使用抗菌药物,但是现实是我院的1类切口手术预防性使用抗菌药物的比率很高,且大多患者术前、术后均无发热、白细胞升高等感染迹象,术后也未出现切口感染。

结果(二):预防用药时间没有掌控好国内规范认为使手术切口暴露时局部组织中能达到足以杀灭手术过程中入侵切口细菌的血药浓度,预防用药最佳时间是术前0.5-2小时或在麻醉诱导开始前静脉给药,若手术时间长(大于3小时)或者手术时间超过该药的2半衰期及术中失血过多(大于1500ml)时可在术中追加1剂抗菌药物。

在整个手术期间,血液和组织中的抗菌药物必须保持有效的杀菌浓度。

结果(三):用药品种的选择存在问题围手术期抗菌药物的选择要根据手术种类的常见病原菌、切口类别和患者有无易感因素等综合考虑。

切开复位内固定术患者主要感染病原菌应是葡萄球菌(金黄色葡萄球菌和阴性葡萄球菌)。

Ⅰ类(清洁)切口手术预防用抗菌药物使用规范Ⅰ类(清洁)切口手术的手术野为人体无菌部位,局部无炎症、无损伤,也不涉及呼吸道、消化道、泌尿生殖道等人体与外界相通的器官。

Ⅰ类(清洁)切口手术预防用药应当遵循安全、有效、经济的原则。

预防用药不能代替严格的无菌操作。

预防用药的适应证一般情况下,普外科Ⅰ类(清洁)切口手术不需预防用药,仅在下列情况时考虑预防用药:(一)手术范围大、持续时间超过该类手术的特定时间或一般手术持续时间超过2小时、污染机会多;(二)手术涉及重要脏器,一旦发生感染将造成严重后果者,(三)异物植入术;(四)有感染高危因素者,如高龄、糖尿病、恶性肿瘤、免疫功能缺陷或低下、营养不良等;(五)经监测认定在病区内某种致病菌所致手术部位感染发病率异常增高;预防性使用抗菌药物规范选择抗菌药物时要根据手术部位的常见病原菌、患者病理生理状况、抗菌药物的抗菌谱、抗菌药物的药动学特点、抗菌药物的不良反应等综合考虑。

原则上应选择相对广谱、效果肯定、安全及价格相对低廉的抗菌药物。

Ⅰ类(清洁)切口手术一般首选第一代头孢菌素作为预防用药。

当考虑主要感染病原菌是革兰阴性菌,建议使用第二代头孢菌素。

对β-内酰胺类过敏者,可选用克林霉素(0.6~0.9克静脉给药)预防葡萄球菌感染;可选用氨曲南(1~2克静脉给药)预防革兰阴性杆菌感染。

普外科Ⅰ类(清洁)切口手术预防用药不宜联合用药。

预防用药的给药方法严格把握预防用药时机,应于切开皮肤(粘膜)前30分钟或麻醉诱导时开始给药,万古霉素或去甲万古霉素应在术前2小时给药,在麻醉诱导开始前给药完毕,以保证在发生细菌污染之前血清及组织中的药物已达到有效浓度。

第十六条预防用药应静脉滴注,溶媒体积不超过100毫升,一般应30分钟给药完毕,以保证有效浓度。

第十七条抗菌药物的有效覆盖时间应包括整个手术过程和手术结束后4小时。

选择半衰期短的抗菌药物时,若手术时间超过3小时,或失血量超过1500毫升,应补充一个剂量,必要时还可用第三次。

医院I类切口手术预防应用抗菌药物管理制度为了加强I类切口手术预防使用抗菌药物的管理和控制,提高医疗质量和患者安全,根据《医疗机构抗菌药物临床应用管理办法》等有关文件规定,结合我院实际情况,特制定本制度。

一、I类切口手术预防性抗菌药物应用原则1. 合理用药:根据手术类型、患者病情、抗菌药物药效学及药动学特点等因素,选择适宜的抗菌药物进行预防性应用。

2. 最小剂量:在达到预防感染效果的前提下,尽量减少抗菌药物的剂量和使用时间。

3. 最佳时机:通常在手术前0.5-2小时内给药,若手术时间超过3小时或失血量超过1500ml,术中可追加一次。

4. 短期用药:预防用药一般不超过24小时,个别情况可延长至48小时。

二、I类切口手术预防性抗菌药物选择1. 首选药物:一代头孢菌素类,如头孢唑啉、头孢呋辛等。

2. 替代药物:二代头孢菌素类,如头孢替安、头孢曲松等。

3. 特殊情况下可选择:青霉素类(如氨苄西林、阿莫西林)、大环内酯类(如红霉素)、克林霉素等。

三、I类切口手术预防性抗菌药物使用适应症1. 手术范围大,时间长,污染机会增加的手术。

2. 涉及重要脏器,一旦发生感染将造成严重后果的手术,如头、颈、胸、腹部手术等。

3. 异物植入手术,如人工关节置换、人工心脏瓣膜植入等。

4. 高龄、免疫缺陷或严重基础疾病等高危人群的手术。

四、I类切口手术预防性抗菌药物使用流程1. 术前评估:由主管医师根据患者病情、手术类型等因素进行评估,确定是否需要预防性应用抗菌药物。

2. 用药申请:如需预防性应用抗菌药物,由主管医师填写用药申请单,注明药物名称、剂量、给药时间等信息,经科室主任审批后执行。

3. 用药执行:按照用药申请单的要求,在手术前0.5-2小时内给予首次剂量,术中如需追加,由手术室护士执行。

4. 用药监测:术后密切观察患者病情变化,如出现感染迹象,及时调整抗菌药物方案。

5. 用药记录:详细记录预防性应用抗菌药物的名称、剂量、给药时间、停药时间等信息,并存档备查。

医院I类切口手术预防性抗菌药物临床应用管理制度和使用流程为加强医院I类切口手术预防性抗菌药物临床应用的管理,改变过度依赖抗菌药物预防手术感染的状况,根据《抗菌药物临床应用指导原则(2015版)》《上海市〈抗菌药物临床应用指导原则〉实施细则(试行)》和卫办医政发〔2009)38号文件的要求,特制订本管理制度。

一、I类切口手术定义手术野局部无炎症、无损伤,也不涉及呼吸道、消化道、泌尿生殖道等人体与外界相通的器官。

二、I类切口手术预防性抗菌药物临床应用的指征由于I类切口手术野无污染,通常不需预防用抗菌药,仅在下列情况时可考虑预防用药:①手术范围大、时间长、污染机会增加;②手术涉及重要脏器,一旦发生感染将造成严重后果;③异物植入手术;④高龄或免疫缺陷者等高危人群。

三、I类切口手术预防性抗菌药物的选择1.1类切口手术常用预防抗菌药物为一代或二代头抱,有循证医学证据的第一代头泡菌素主要为头抱嗖琳,第二代头抱菌素主要为头抱吠辛。

2.I类切口手术常用预防抗菌药物单次使用剂量:头抱嗖琳1~2g;头抱吠辛1.5g。

3.头抱菌素过敏者,针对革兰阳性菌可用万古霉素、去甲万古霉素、克林霉素;针对革兰阴性杆菌可用氨曲南、磷霉素或氨基糖昔类。

4.MRSA感染高发医疗机构的高危患者,如心血管手术(腹主动脉重建、下肢手术切口涉及腹股沟、任何血管手术植入人工假体或异物,心脏手术、安装永久性心脏起搏器),脑外科手术(清洁,无植入物),脑脊液分流术,关节置换成形术,截骨、骨内固定术,腔隙植骨术、脊柱术(应用或不用植入物、内固定物),也可选用万古霉素或去甲万古霉素预防感染。

四、I类切口手术预防性抗菌药物的给药方法静脉输注应在皮肤、黏膜切开前0.5〜1小时内或麻醉开始时给药,在输注完毕后开始手术,保证手术部位暴露时局部组织中抗菌药物已达到足以杀灭手术过程中污染细菌的药物浓度。

万古霉素或氟喳诺酮类等由于输注时间较长,应在手I1O医院药事管理制度术前1〜2小时开始给药。

2019年第2季度Ⅰ类切口抗菌药物预防应用检查总结按《抗菌药物临床应用专项整治活动实施方案》要求,对全院抗菌药物应用特作如下要求:医疗机构I类切口手术患者预防使用抗菌药物比例不超过30%;住院患者外科手术预防使用抗菌药物时间控制在术前30分钟至2小时,I类切口手术患者预防使用抗菌药物时间不超过24小时;病区抗菌药物使用率不得超过60%;门诊抗菌药物使用率不得超过20%;急诊抗菌药物使用率不得超过40%;抗菌药物使用强度不得超过40DDD。

Ⅰ类切口及介入手术原则上不需预防用抗菌药物,如:1、腹股沟疝修补术(包括补片修补术)2、甲状腺疾病手术3、颈动脉内膜剥脱手术4、关节镜检查手术5、经血管途径介入诊断手术。

6、白内障手术原则上也不需使用抗菌药物。

仅在下列情况时可考虑预防用药:(1)手术范围大、时间长、污染机会增加;(2)手术涉及重要脏器,一旦发生感染将造成严重后果者,如头颅手术、心脏手术、眼内手术等;(3)异物植入手术,如人工心瓣膜植入、永久性心脏起博器放置、人工关节置换等;(4)高龄或免疫缺陷者等高危人群。

一、检查情况统计:经智业电子系统与杏林院感系统综合数据显示,2019年第2季度检查一类手术病历总365台台,使用抗生素为129台台,抗生素使用率为35.34%:一、检查结果分析1、一类切口分析:全院手数对比:2019年第一季度Ⅰ类切口抗菌药物使用率未达到《抗菌药物临床应用专项整治活动实施方案》相关要求,术前0.5~2h预防用药执行较好,无出现不合理用药现象,骨科:术前0.5~2h预防用药执行较好,但术后预防用药时间仍然≥24h,普外科:普外科及心胸乳腺外科甲状腺、乳腺、腹股沟疝修补术(包括补片修补术)表现为术前基本无执行预防用药,执行比较好。

2018年同期比2017年度抗生素使用率下降。

2、与上1季度抗生素使用情况同期相比:2019年第1季度抗生素使用率为32.7%,2019年第2季度抗生素使用率35.34%,同期相比上升2.64%,总体差别不大,但都已超过30,其主要的原因在于我院开展手术类型。

台山市第二人民医院Ⅰ类切口手术预防使用抗菌药物管理办法为进一步促进我院抗菌药物合理使用,有效规范我院Ⅰ类(清洁)切口手术围手术期预防用抗菌药物的管理,保障医疗质量和病人安全,根据卫生部《2011年全国抗菌药物临床应用专项整治活动方案》和《Ⅰ类(清洁)切口手术围手术期预防用抗菌药物管理实施细则(征求意见稿)》等文件精神,结合我院实际,研究制定本办法。

一、Ⅰ类切口预防使用抗菌药物的适应症一般情况下,Ⅰ类(清洁) 切口手术不需预防用药,仅在下列情况时考虑预防用药:1、手术范围大、持续时间长、污染机会多;2、手术涉及重要脏器,一旦发生感染将造成严重后果者,如头颅手术、心脏手术、眼内手术、大血管手术、门体静脉分流术或断流术、脾切除术等;3、异物植入手术,如人工心脏瓣膜植入、永久性心脏起搏器放置、人工关节置换、腹外疝人工材料修补术、异物植入的血管外科手术等;4、有感染高危因素者,如高龄(大于70岁)、糖尿病、恶性肿瘤、免疫功能缺陷或低下(如艾滋病患者、肿瘤放化疗患者、接受器官移植者、长期使用糖皮质激素者等) 、营养不良等。

二、Ⅰ类(清洁) 切口预防使用抗菌药物的选择原则1、Ⅰ类(清洁) 切口手术预防用药不准联合用药。

2、选择抗菌药物时要根据手术部位的常见病原菌、病人病理生理状况、抗菌药物的抗菌谱、抗菌药物的药动学特点、抗菌药物的不良反应等综合考虑。

原则上应选择相对广谱、效果肯定、安全及价格相对低廉的抗菌药物;3、Ⅰ类(清洁) 切口手术主要感染病原菌是葡萄球菌(金黄色葡萄球菌和凝固酶阴性葡萄球菌),一般首选第一代头孢菌素作为预防用药。

预防手术部位感染或全身感染则需依据手术野污染或可能的污染菌种类选用,不准使用三代头孢菌素作为Ⅰ类(清洁) 切口预防使用。

4、常见手术预防用药见附件:常见手术预防用抗菌药物表。

三、预防用药的给药方法1、严格把握预防用药时机,接受清洁手术者,在术前0. 5~2小时内或麻醉开始时给药,使手术切口暴露时局部组织中已达到足以杀灭手术过程中入侵切口细菌的药物浓度。

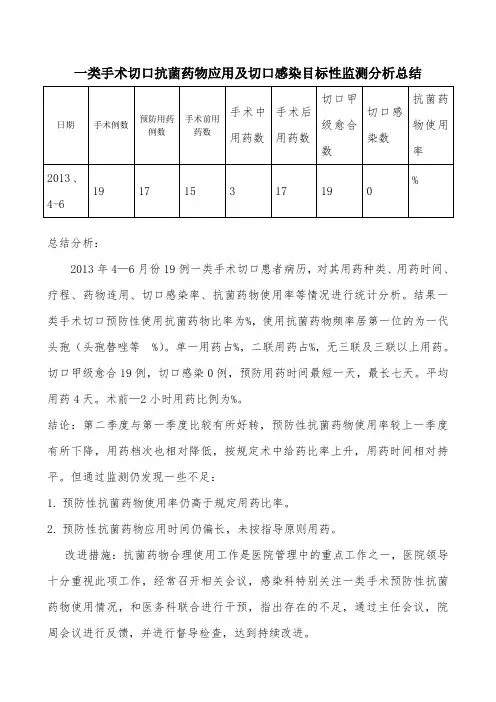

一类手术切口抗菌药物应用及切口感染目标性监测分析总结

总结分析:

2013年4—6月份19例一类手术切口患者病历,对其用药种类、用药时间、疗程、药物连用、切口感染率、抗菌药物使用率等情况进行统计分析。

结果一类手术切口预防性使用抗菌药物比率为%,使用抗菌药物频率居第一位的为一代头孢(头孢替唑等%)。

单一用药占%,二联用药占%,无三联及三联以上用药。

切口甲级愈合19例,切口感染0例,预防用药时间最短一天,最长七天。

平均用药4天。

术前—2小时用药比例为%。

结论:第二季度与第一季度比较有所好转,预防性抗菌药物使用率较上一季度有所下降,用药档次也相对降低,按规定术中给药比率上升,用药时间相对持平。

但通过监测仍发现一些不足:

1.预防性抗菌药物使用率仍高于规定用药比率。

2.预防性抗菌药物应用时间仍偏长,未按指导原则用药。

改进措施:抗菌药物合理使用工作是医院管理中的重点工作之一,医院领导十分重视此项工作,经常召开相关会议,感染科特别关注一类手术预防性抗菌药物使用情况,和医务科联合进行干预,指出存在的不足,通过主任会议,院周会议进行反馈,并进行督导检查,达到持续改进。

感染管理科。

一类切口预防使用抗菌药物考核指标通常与手术室和医院感染控制有关。

以下是一些可能考虑的指标:

1. 抗菌药物使用适应证的规范性:评估医生在选择使用抗菌药物时是否符合规范,并合理选择抗菌药物。

2. 预防性抗菌药物使用的合理性:评估医生在给手术患者预防性使用抗菌药物时是否合理,应根据患者抗菌药物个人药史、过敏史等因素制定预防性方案。

3. 抗菌药物使用的适当性和时机:评估医生在所有使用抗菌药物的时候,是否按照标准的治疗方案使用,并且是否及时停止使用抗菌药物。

4. 抗菌药物的选择:评估医生在选择抗菌药物时是否合理,应根据患者的临床情况和药物敏感性测试结果选择合理的抗菌药物。

5. 菌群监测:定期监测手术室内的抗菌药物敏感性以及细菌耐药性的变化,及时调整抗菌药物使用策略。

6. 抗菌药物使用量的控制:评估医生在使用抗菌药物时,是

否控制药物的使用量,避免药物过量使用导致细菌耐药性的出现。

7. 治疗效果的评估和跟踪:评估医生在使用抗菌药物治疗患者后,是否及时跟踪患者的治疗效果,并对患者的治疗方案及时调整。

8. 抗菌药物不良反应的监测和处理:评估医生在使用抗菌药物治疗患者时,是否注意抗菌药物的不良反应,并及时处理。

9. 医生继续教育和培训:开展针对医护人员的继续教育和培训,提高医护人员的抗菌药物使用合理性和减少感染控制的风险。

通过以上考核指标的实施和评估,可以帮助医院和手术室合理使用抗菌药物,降低抗菌药物滥用的风险,保障患者的治疗效果和安全性,在预防和控制医院感染方面起到积极的作用。

2013年第四季度Ⅰ类切口抗菌药物预防应用检查总结按《抗菌药物临床应用专项整治活动实施方案》要求,对全院抗菌药物应用特作如下要求:医疗机构I类切口手术患者预防使用抗菌药物比例不超过30%;住院患者外科手术预防使用抗菌药物时间控制在术前30分钟至2小时,I类切口手术患者预防使用抗菌药物时间不超过24小时;病区抗菌药物使用率不得超过60%;门诊抗菌药物使用率不得超过20%;急诊抗菌药物使用率不得超过40%;抗菌药物使用强度不得超过40DDD。

Ⅰ类切口及介入手术原则上不需预防用抗菌药物,如:1、腹股沟疝修补术(包括补片修补术)2、甲状腺疾病手术3、颈动脉内膜剥脱手术4、关节镜检查手术5、经血管途径介入诊断手术。

6、白内障手术原则上也不需使用抗菌药物。

仅在下列情况时可考虑预防用药:(1)手术范围大、时间长、污染机会增加;(2)手术涉及重要脏器,一旦发生感染将造成严重后果者,如头颅手术、心脏手术、眼内手术等;(3)异物植入手术,如人工心瓣膜植入、永久性心脏起博器放置、人工关节置换等;(4)高龄或免疫缺陷者等高危人群。

一、检查情况统计:1、I类切口及介入手术预防性应用抗菌药物情况统计Ⅰ类切口抗菌药物使用率10月份11月份12月份骨科2623.521.6普外科31.537.530.4合计28.830.329.4二、检查结果分析1、一类切口分析:骨科:使用率高一般在60-70%左右,术前0.5~2h预防用药执行较好,但术后预防用药时间仍然≥24h,药物单次剂量选择偏大(五水头孢唑啉2.0g、克林霉素1.2g),抗菌药物指导原则明确指出一类切口预防使用量:头孢唑啉为1.0g或1.5g;术后预防用药时间偏长。

基本为5天,部分病例药物剂量选择偏大,38号文规定头孢唑啉预防使用剂量为1.0g或1.5g,用2.0g剂量偏大。

抽查的病例中溶媒选择不合理,多数选择氯化钠250ml,建议改为100ml。

普外科:普外科及心胸乳腺外科甲状腺、乳腺、腹股沟疝修补术(包括补片修补术)表现为术前0.5-2h预防用药,执行比较好。

I类切口预防使用抗菌药物管理规范I类切口是指无菌条件下切开且在手术过程中没有特殊感染因素的切口。

为了预防术后切口感染,医疗机构需要严格执行抗菌药物管理规范。

以下是关于I类切口预防使用抗菌药物的管理规范的详细说明。

1.根据手术切口的感染风险评估,医疗机构应该建立合理的抗菌药物管理制度。

该制度应包括针对I类切口的抗菌药物预防应用的决策树,明确不同手术类型和切口等级所应使用的抗菌药物种类、用药剂量和用药时机等。

2.抗菌药物的使用应该由医疗机构临床药师和感染科专家参与,以确保合理用药。

在选择抗菌药物时,应根据手术类型、患者基础疾病、术中情况、耐药情况等因素进行综合评估,并尽量选择对常见致病菌有效的抗菌药物。

3.术前预防使用抗菌药物应根据手术时间进行,以保持血药浓度在手术过程中的较高水平。

使用抗菌药物的时机通常是在手术切口前30分钟到1小时之间静脉给药。

对于长时间手术,可以根据需要酌情给予维持用药。

4.使用抗菌药物前,应进行药敏试验和致敏试验,确定患者对抗菌药物的耐受性。

并注意患者对抗菌药物的过敏史,禁忌症和药物相互作用等因素,避免过敏和不良反应的发生。

5.使用抗菌药物时应掌握适当的用药剂量和疗程。

根据手术类型、手术切口清洁程度和患者个体情况,选择合适的抗菌药物剂量。

疗程通常在手术后24到48小时进行,以防止感染的发生。

6.在术后观察期间,医护人员应及时观察切口情况并记录相关信息。

如果患者发生发热、切口红肿、渗液等感染迹象,应及时进行相应检查和处理,并根据检查结果进行抗菌药物的调整。

7.医疗机构应建立完善的抗菌药物应用监测制度,包括抗菌药物使用情况的监测、抗菌药物耐药监测和感染情况的监测等。

通过监测,可以及时发现和纠正不合理的抗菌药物使用行为和抗菌药物耐药情况。

在I类切口预防使用抗菌药物方面,医疗机构需要严格落实相关的管理规范,包括制定抗菌药物管理制度、合理选择抗菌药物、掌握适宜的用药剂量和疗程、加强监测等。

精选全文完整版(可编辑修改)西山区人民医院之马矢奏春创作I类切口手术预防使用抗菌药物管理规范为加强住院患者预防用药强调抗菌药物品种、疗程、用药时机合理, 特制定该规范.一般在术前30分钟至2小时(剖宫产除外)内给药.I类切口手术患者预防使用抗菌药物比例不超越30%.预防用药时间不超越24小时.其中, 甲状腺手术、乳腺疾病手术、腹股沟疝修补术(包括补片修补术)、简单的骨折内固定物取出术、体表肿瘤切除术(包括非多发性脂肪瘤)、精索静脉曲张、鞘膜积液、关节镜检查手术、颈动脉内膜剥脱手术、颅骨肿物切除手术等原则上不预防使用抗菌药物.如确实需要, 可术前给一个剂量.(一)、外一科I类切口手术预防使用抗菌药物管理规范一般骨科I类切口预防手术使用头孢一代;应用人工植入物的骨科手术(骨折内固定术、脊柱融合术、关节置换术等)可选用第一、二代头孢菌素或头孢曲松.(二)、外三科、五官科I类切口手术预防使用抗菌药物管理规范(三)、外二科I类切口手术预防使用抗菌药物管理规范普外科Ⅰ类(清洁)切口手术主要包括:颈部外科(含甲状腺)手术、乳腺手术、血管外科手术、腹外疝手术、门体静脉分流术或断流术、脾切除术等.经皮肤内窥镜的胃造瘘口术、腹腔镜胆囊切除术和内窥镜逆行胆胰管造影术等预防用药纳入普外科Ⅰ一般情况下, 普外科Ⅰ类(清洁)切口手术不需预防用药, 仅在下列情况时考虑预防用药:(一)手术范围年夜、继续时间超越该类手术的特按时间或一般手术继续时间超越2小时、污染机会多;(二)手术涉及重要脏器, 一旦发生感染将造成严重后果者, 如年夜血管手术、门体静脉分流术或断流术、脾切除术等;(三)异物植入术, 如腹外疝人工资料修补术、异物植入的血管外科手术等;(四)有感染高危因素者, 如高龄、糖尿病、恶性肿瘤、免疫功能缺陷或低下(如艾滋病患者、肿瘤放化疗患者、接受器官移植者、长期使用糖皮质激素者等)、营养不良等;(五)经监测认定在病区内某种致病菌所致手术部位感染发病率异常增高;(六)经皮肤内窥镜的胃造瘘口术、内窥镜逆行胆胰管造影术有感染高危因素;经皮肤内窥镜的腹腔镜胆囊切除术者.普外科Ⅰ类(清洁)切口手术预防用药不宜联合用药.骨科I类切口预防使用抗菌药物规范:一般骨科I类切口预防手术使用头孢一代;应用人工植入物的骨科手术(骨折内固定术、脊柱融合术、关节置换术等)可选用第一、二代头孢菌素或头孢曲松.(1)、简单的内固定物取出术, 体表肺瘤切除术, 一般不使用抗生素.(2)、涉及关节的非内固定手术及脊柱的内固定物取出术,简单的四肢骨折使用内固定的手术, 术前30分钟使用一次, 24小时内停用.(3)、复杂的多发的四肢骨折, 手术时间超越3小时, 术中视其具体情况追加一次, 不超越48小时.(4)、关节置换及使用了内固定的脊柱手术, 除术前30分钟使用外, 术后可以视具体情况酌情使用2-5天.附:四肢软组织裂伤, 已行清创缝合, 不能归类为I类切开, 伤后酌情使用1-2天.四肢骨折并合术野处伤口, 不能排除为开放伤口, 应视为II类切口.任一级分类的手术如果治疗过程中呈现下列情况, 血惯例明显升高术后三天仍发热, 伤口红肿热痛, 渗出流脓, 应及时使用抗菌药物, 并及时做分泌物培养, 结果回报后及时调整, 一旦上述症状消失三天, 应停药, 并酌情复查分泌物结果培养.使用了引流物的手术, 视情况考虑行微生物培养.西山区人民医院在这一学年中,不仅在业务能力上,还是在教育教学上都有了一定的提高。

2013年第三季度Ⅰ类切口抗菌药物预防应用检查总结

按2013年《抗菌药物临床应用专项整治活动实施方案》要求,对全院抗菌药物应用特作如下要求:

医疗机构I类切口手术患者预防使用抗菌药物比例不超过30%;住院患者外科手术预防使用抗菌药物时间控制在术前30分钟至2小时,I类切口手术患者预防使用抗菌药物时间不超过24小时;病区抗菌药物使用率不得超过60%;门诊抗菌药物使用率不得超过20%;急诊抗菌药物使用率不得超过40%;抗菌药物使用强度不得超过40DDD。

Ⅰ类切口及介入手术原则上不需预防用抗菌药物,如:1、腹股沟疝修补术(包括补片修补术)2、甲状腺疾病手术3、颈动脉内膜剥脱手术4、关节镜检查手术5、经血管途径介入诊断手术。

6、白内障手术原则上也不需使用抗菌药物。

仅在下列情况时可考虑预防用药:(1)手术范围大、时间长、污染机会增加;(2)手术涉及重要脏器,一旦发生感染将造成严重后果者,如头颅手术、心脏手术、眼内手术等;(3)异物植入手术,如人工心瓣膜植入、永久性心脏起博器放置、人工关节置换等;(4)高龄或免疫缺陷者等高危人群。

一、检查情况统计:

1、类切口及介入手术预防性应用抗菌药物情况统计

二、检查结果分析

1、一类切口分析:

从总体情况来看,Ⅰ类切口抗菌药物使用率呈上升趋势,海符合规定,基本保持不变,而逐月升高9月使用率接近40%,大大超过了卫生部要求的标准。

具体存在问题如下:

骨科:使用率高一般在60-70%左右,术前0.5~2h预防用药执行较好,但术后预防用药时间仍然≥24h,药物单次剂量选择偏大(五水头孢唑啉 2.0g、克林霉素1.2g),抗菌药物指导原则明确指出一类切口预防使用量:头孢唑啉为 1.0g或

1.5g;术后预防用药时间偏长。

基本为5天,部分病例药物剂量选择偏大,38号文规定头孢唑啉预防使用剂量为1.0g或1.5g,用

2.0g剂量偏大。

抽查的病例中溶媒选择不合理,多数选择氯化钠250ml,建议改为100ml。

普外科:骨科院区:普外1科甲状腺、乳腺、腹股沟疝修补术(包括补片修补术)无指征用药仍然较多,且术前0.5~2h未预防用药。

其余普外科执行比较好。

儿外科:选药基本合理,但仍有部分病例无指征用药(单侧腹股沟疝),术前0.5~2h 未预防用药。

心内科介入手术:骨科院区:预防用药以为头孢替安、美洛西林为主(美洛西林原则上不作为预防用药),且术后预防用药时间超过24h。

介入手术管理同一类切口,原则上不需要用抗菌药物预防,用药也仅选择以一代、二代头孢为主,预防用药时间不得超过24h,术前0.5~2h内需预防用药。

骨科院区在个方面的共同努力下,所有病例都符合规范,已经不预防使用抗菌药物。

眼科:抗菌药物使用率仍是100%,白内障手术为无污染手术,管理规定同一类切口,原则上不预防选用抗菌药物。

但抽查病例中发现白内障手术病例均用药且单次剂量偏大(克林霉素1.2g,五水头孢唑啉2.0g),术后用药时间偏长。

,但在9月份的检查中,抗菌药物预防使用剂量和疗程已大大缩减。

基本小于24h。

存在的问题主要有:

1、少数科室患者仅在术后给药,术前0.5至2小时未给予预防用药。

2、部分病例在存在头孢过敏情况下使用克林霉素是合理的,但是剂量和浓度均偏大。

3、白内障手术、甲状腺手术、乳腺手术、腹股沟疝修补术仍然存在预防用药情况,原则上这几种手术是不允许预防使用抗菌药物的。

4、Ⅰ类切口预防使用抗菌药物术后时间普遍偏长,超过24小时,建议临床及时停药。

合理用药办公室

2013.10.12。