最新语文语法词性

- 格式:docx

- 大小:33.83 KB

- 文档页数:16

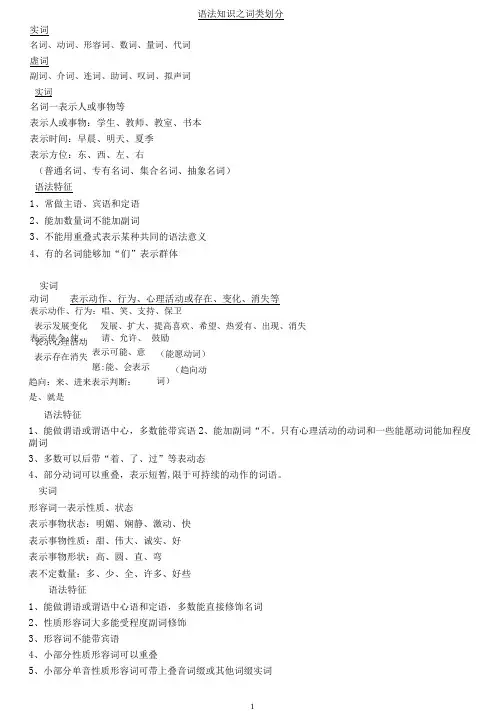

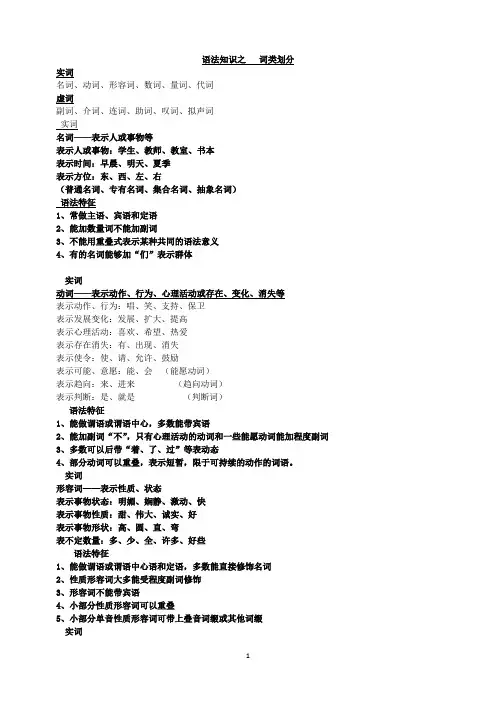

语法知识之词类划分实词名词、动词、形容词、数词、量词、代词虚词副词、介词、连词、助词、叹词、拟声词实词名词一表示人或事物等表示人或事物:学生、教师、教室、书本表示时间:早晨、明天、夏季表示方位:东、西、左、右(普通名词、专有名词、集合名词、抽象名词)语法特征1、常做主语、宾语和定语2、能加数量词不能加副词3、不能用重叠式表示某种共同的语法意义4、有的名词能够加“们”表示群体实词表示动作、行为:唱、笑、支持、保卫 发展、扩大、提高喜欢、希望、热爱有、出现、消失表示可能、意愿:能、会表示趋向:来、进来表示判断:是、就是语法特征1、能做谓语或谓语中心,多数能带宾语2、能加副词“不。

只有心理活动的动词和一些能愿动词能加程度副词3、多数可以后带“着、了、过”等表动态4、部分动词可以重叠,表示短暂,限于可持续的动作的词语。

实词形容词一表示性质、状态表示事物状态:明媚、娴静、激动、快表示事物性质:甜、伟大、诚实、好表示事物形状:高、圆、直、弯表不定数量:多、少、全、许多、好些语法特征1、能做谓语或谓语中心语和定语,多数能直接修饰名词2、性质形容词大多能受程度副词修饰3、形容词不能带宾语4、小部分性质形容词可以重叠5、小部分单音性质形容词可带上叠音词缀或其他词缀实词动词 表示动作、行为、心理活动或存在、变化、消失等 表示使令:使、 请、允许、 鼓励 表示发展变化 表示心理活动表示存在消失(能愿动词) (趋向动词)数词一表示数目和次序表示确数:二、二分之一、万表示概数:几、许多、三四十表示序数:第一、初二、老大语法特征1、常跟量词构成数量短语2、数量短语常作定语或补语、状语3、一些数词有固定用法实词量词一表示计算单位(单位词)物量词:尺、斤、朵动量词:阵、顿、趟复合量词:秒立方米、人次、架艘次语法特征1、常出现在数词后边,组成数量短语2、部分单音节量词可以重复,组成“BB”式实词代词一一有代替、指示作用人称代词:我、你、她、大家、自己疑问代词:谁、什么、多少、怎么指示代词:这、那、这样语法特征:(1)可以分为“三身代词”和“非三身代词”(2)近指与远指(指示代词)(3)任指与虚指(疑问代词)虚词副词一用来修饰动词或形容词,表示时间、范围、程度、肯定、否定、语气等表示时间、频率:已经、马上、常常、再三表示程度:很、极其、最、稍微表示范围:都、总、仅仅表示重复:连续、再、也表示语气:可、却、倒、难道表示肯定、否定:可能、不、必定、也许(1)只与动词、形容词组合(2)多数不能单独回答问题(3)一部分副词有关联作用。

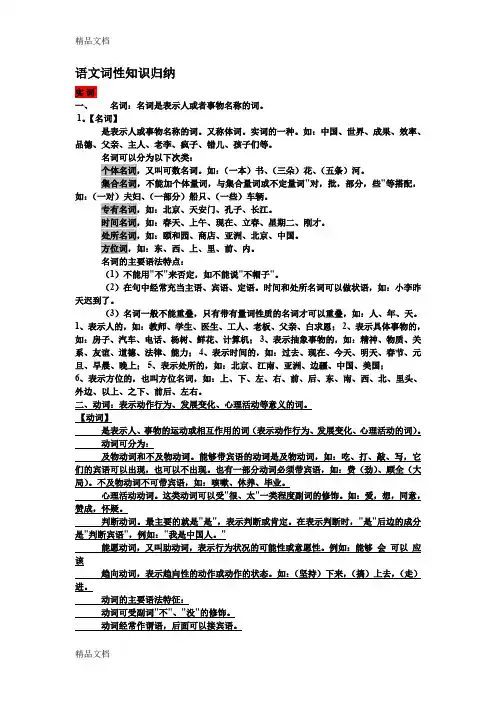

语文词性知识归纳实词一、名词:名词是表示人或者事物名称的词。

1。

【名词】是表示人或事物名称的词。

又称体词。

实词的一种。

如:中国、世界、成果、效率、品德、父亲、主人、老李、疯子、错儿、孩子们等。

名词可以分为以下次类:个体名词,又叫可数名词。

如:(一本)书、(三朵)花、(五条)河。

集合名词,不能加个体量词,与集合量词或不定量词"对,批,部分,些"等搭配,如:(一对)夫妇、(一部分)船只、(一些)车辆。

专有名词,如:北京、天安门、孔子、长江。

时间名词,如:春天、上午、现在、立春、星期二、刚才。

处所名词,如:颐和园、商店、亚洲、北京、中国。

方位词,如:东、西、上、里、前、内。

名词的主要语法特点:(1)不能用"不"来否定,如不能说"不帽子"。

(2)在句中经常充当主语、宾语、定语。

时间和处所名词可以做状语,如:小李昨天迟到了。

(3)名词一般不能重叠,只有带有量词性质的名词才可以重叠,如:人、年、天。

1、表示人的,如:教师、学生、医生、工人、老板、父亲、白求恩;2、表示具体事物的,如:房子、汽车、电话、杨树、鲜花、计算机;3、表示抽象事物的,如:精神、物质、关系、友谊、道德、法律、能力;4、表示时间的,如:过去、现在、今天、明天、春节、元旦、早晨、晚上;5、表示处所的,如:北京、江南、亚洲、边疆、中国、美国;6、表示方位的,也叫方位名词,如:上、下、左、右、前、后、东、南、西、北、里头、外边、以上、之下、前后、左右。

二、动词:表示动作行为、发展变化、心理活动等意义的词。

【动词】是表示人、事物的运动或相互作用的词(表示动作行为、发展变化、心理活动的词)。

动词可分为:及物动词和不及物动词。

能够带宾语的动词是及物动词,如:吃、打、敲、写,它们的宾语可以出现,也可以不出现。

也有一部分动词必须带宾语,如:费(劲)、顾全(大局)。

不及物动词不可带宾语,如:咳嗽、休养、毕业。

语文语法知识复习——词性知识一、分类1、实词:表示实在意义,能够作短语或句子的成分,一般能够独立成句。

实词包括名词、动词、形容词、数词、量词、代词。

2、虚词:虚词一般不表示实在的意义,它们的基本用途是表示语法关系。

虚词包括副词、介词、连词、助词、叹词和拟声词二、实词(一)名词1)含义:表示人或者事物、时间、处所、方位等名称的词2)种类:1、表示人的:教师、学生、工人、父亲、白求恩;2、表示具体事物的:房子、汽车、电话、计算机;3、表示抽象事物的:精神、物质、友谊、法律;(抽象名词)4、表示时间的:过去、现在、春节、元旦、早晨、晚上;(时间名词)5、表示处所的:北京、四川、中国、美国、亚洲;(处所名词)6、表示方位的:上、下、左、右、前、后、东、南、西、北、以上、之下;(方位词)3)名词的语法特征:1、经常作主语和宾语,如:牛吃草;2、也可作定语,直接修饰另一名词,如:柳树梢头3、名词可以受数量短语修饰,如:一条河、一头牛、三位同学4、一般不受副词修饰,不能说“很同学”、“不房屋”5、不能重叠,亲属称谓以及其他少数词,如“妈妈、哥哥”等,这是构词的语素重叠,不算构形的形态变化。

6、有些名词能够加“们”表示群体。

不加“们”的名词可是个体,也可是群体。

*方位名词可以单用,但大多数情况下,它要用在名词的后边,表示事物所在的位置。

(二)动词1)含义:表示动作行为、发展变化、心理活动等意义的词。

2)种类:1、表示动作行为的:说、笑、写、看、走、休息、学习(动作动词)2、表示发展变化的:增加、减少、提高、降低、发生、出现(表示存在、变化、消失)3、表示心理活动的:爱、恨、喜欢、讨厌、想念、忘记、佩服、重视(心理活动动词)4、表示可能、意愿的:能、会、要、敢、得、可、可以、应、应该、愿意(能愿动词同)5、表示趋向的:上、下、去、来、进、出、到、过、过去、上来、回去、起来(趋向动词)6、表示判断的,只有一个:是(也叫判断词)3)动词的语法特征:1、动词能作谓语或谓语中心,多数能带宾语,如“他爱祖国”2、动词能够前加副词“不”,除表示心理活动的动词和一些能愿动词能够前加程度副词外、多数不能加程度副词。

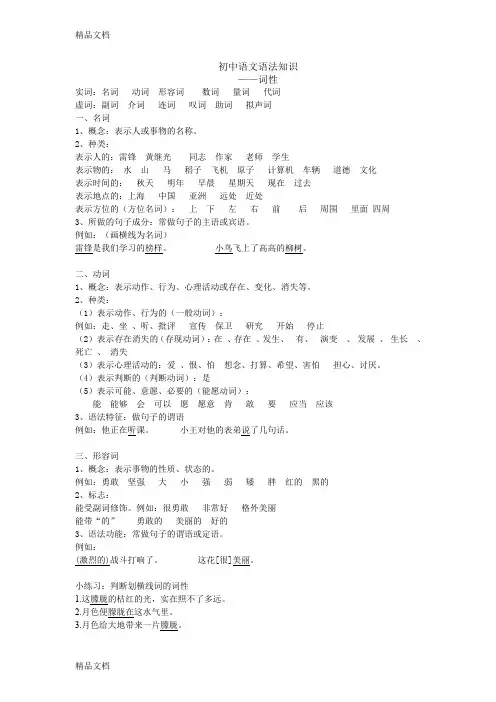

初中语文语法知识——词性实词:名词动词形容词数词量词代词虚词:副词介词连词叹词助词拟声词一、名词1、概念:表示人或事物的名称。

2、种类:表示人的:雷锋黄继光同志作家老师学生表示物的:水山马稻子飞机原子计算机车辆道德文化表示时间的:秋天明年早晨星期天现在过去表示地点的:上海中国亚洲远处近处表示方位的(方位名词):上下左右前后周围里面四周3、所做的句子成分:常做句子的主语或宾语。

例如:(画横线为名词)雷锋是我们学习的榜样。

小鸟飞上了高高的柳树。

二、动词1、概念:表示动作、行为、心理活动或存在、变化、消失等。

2、种类:(1)表示动作、行为的(一般动词):例如:走、坐、听、批评宣传保卫研究开始停止(2)表示存在消失的(存现动词):在、存在、发生、有、演变、发展、生长、死亡、消失(3)表示心理活动的:爱、恨、怕想念、打算、希望、害怕担心、讨厌。

(4)表示判断的(判断动词):是(5)表示可能、意愿、必要的(能愿动词):能能够会可以愿愿意肯敢要应当应该3、语法特征:做句子的谓语例如:他正在听课。

小王对他的表弟说了几句话。

三、形容词1、概念:表示事物的性质、状态的。

例如:勇敢坚强大小强弱矮胖红的黑的2、标志:能受副词修饰。

例如:很勇敢非常好格外美丽能带“的”勇敢的美丽的好的3、语法功能:常做句子的谓语或定语。

例如:(激烈的)战斗打响了。

这花[很]美丽。

小练习:判断划横线词的词性1.这朦胧的桔红的光,实在照不了多远。

2.月色便朦胧在这水气里。

3.月色给大地带来一片朦胧。

4.隔着云看太阳,就像隔了一层毛玻璃,朦胧不清。

5.我们很快就要在全国胜利了。

6.这个胜利将冲破帝国主义的东方战线。

7.这道题老师讲得很明白。

8.你明白其中的道理吗?9.我们应该有严肃、认真的工作作风。

10.革命队伍必须严肃纪律。

四、数词:1、概念:表示事物的数目和次序的词。

例如:一、二、百、千……数词必须和量词连用。

例如:一辆车一口人一度电……2、数词的语法功能:常做句子的定语或补语。

汉语词性分类一、实词:名词、动词、形容词、数量词、代词.(-)名词名词是表示人或事物的词。

例如:指人的:鲁迅、农民、工人、作家、老师、学生指物的:日、风、山、马、稻子、飞机、原子、计算机、车辆、纸张、道德、法律、文化表时间的:春天、明年、早晨、星期天、现在、刚才表处所的:马来西亚、北京、凯旋门、大庆、亚洲表方位的:上、下、前、左、右、东、南、内、外(单纯的)以上、以前、以东、上边、上面、东边、西边、里头、外头、中间(合成的)(二)动词动词是表示动作、行为、心理活动或存在变化等的词。

例如:表示动作行为:走、坐、听、看、批评、宣传、保卫、学习、研究、进行、开始、停止、禁止表示存在变化消失:存在、在、有、等于、发生、演变、发展、生长、死亡、消灭表示心理活动:爱、恨、伯、想念、打算、喜欢、希望、害伯、担心、讨厌表示判断:是表示可能意愿必要(助动词):能、能够、会、可以、愿、愿意、肯、敢、要、应当、应该、配、值得表示趋向(趋向动词):上、下、进、出、回、开、过、起、来、上来、下来、进来、出来、回来、开来、过来、起来、去、上去、下去、进去、出主、回去,开去、过去动词的语法特点:1.一部分动词可以重叠,表示“动作短暂”或“尝试”的意思,是时态的表示法。

单音节动词重叠形式是:AA看——看看想——想想试——试试讲——讲讲双音节动词重叠形式是:ABAB学习——学习学习批评——批评批评讨论——讨论讨论休息——休息休息动词比较复杂,有的需要加以说明。

1.动词“是”I. “是”用在名词前边是动词,这种“是”常常表示主语“等于什么”或“属于什么”。

例如“鲁迅就是周树人”、“牛是反刍动物”、“他是个开车的”、“是他救了我”;此外,“这一年,人家都是丰年,我是歉年,收完秋就没吃的了”等里面的“是”仍是动词,作谓语。

II. “是”用在动词、形容词前边,表示肯定,含有“的确”、“实在”的意思,可以看作语气副词,作状语,例如“我〔是〕懂了”、“他〔是〕勇敢”、“这样做〔是〕好”。

2.动词“有”“有”只当动词用,不能当副词用。

例如:请问,这里有卖钢笔吗?(错)请问,这里有钢笔卖吗?(对)李光有在吗?(错)李光在吗?/李光在不在?(对)李老师有教过你吗?(错)李老师教过你吗?/李老师曾经教过你吗?(对)有受伤吗?(错)受伤没有?(对)3.助动词助动词是指动词中能放在“不X不”(不敢不)格式里的词。

助动词可以作谓语,如“这样做可以不可以”、“完全可以”。

但它们经常用在动词、形容词前边作状语,表示动作者的主观意愿和表示可能性、必要性等。

例如“我们一定[要]坚持原则”、“春天到了,天气[应该] 暖和了”。

4.趋向动词趋向动词可以单独作谓语,如“月亮下去了,太阳还没有出来”。

还经常用在别的动词或形容词后边表示趋向。

作趋向补语,如“拿<出> 一本书”、“拿<出来>一本书”、“拿<出>一本书<来>”。

(三)形容词形容词是表示人和事物的形状、性质或表示动作、行为的性质状态的词。

例如:表性质的:好、坏、伟大、勇敢、优秀、聪明、老实、鲁莽、大方、软、硬、苦、甜、冷、热、坚固、平常表形状的:长、短、大、小、粗、细、红、绿、平坦、整齐、雪白、笔直、绿油油、血淋淋、骨碌碌、黑不溜秋表状态的:快、慢、生动、熟练、轻松、清楚、马虎、干脆表数量的:许多、好些、全部、全、整、多、少形容词的语法特点:1.大部分形容词能同程度副词组合,例如“很勇敢”、“非常整齐”、“太死板”、“最清楚”等。

有一部分形容词本身带有某些程度的意义,不能再同程度副词组合。

例如“雪白”、“血红”。

还有加重叠词尾的形容词“黑乎乎、黑压压、黑洞洞,黑油油”以及其他形式“黑咕隆冬、黑不溜秋”也是如此。

2.一部分形容词可以重叠。

例如单音节: AA式高——高高(的)大——大大(的)红——红红(的)慢——慢慢(的)双音节:AABB式老实——老老实实整齐——整整齐齐清楚——清清楚楚大方——大大方方或A里AB式马虎——马里马虎胡涂——胡里胡涂慌张——慌里慌张小气——小里小气重叠后一般表示程度加深。

用在名词前表示程度适中,兼带有爱称的感情色彩。

如“高高的个子”、“红红儿的脸”。

3.形容词不能带宾语。

“端正、纯洁、坚定、健全、壮大、活跃、严格、丰富”等是形容词又是动词,“端正态度”是使态度端正的意思,“丰富文娱生活”是使文娱生活丰富的意思。

这里的“端正、丰富”是动词。

“直着身子”、“红着”、“花了眼”中的“直”、“红”、“花”表示事物存在某种状态,也应看作动词。

(四)数词数词是表示数目和次序的词。

表示数目多少的叫基数词。

如“一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千、万、亿、零”。

表示次序先后的叫序数词。

如“第一、第二、第三”等等。

此外还有倍数、分数、概数。

倍数是由数词加量词“倍”构成,如“一倍、五倍、十倍”。

分数常用固定词组表示。

格式是“几分之几”。

概数的表示法有两种;第一,在基数后面分别加上多、把、来、上下、左右”等,如“一百多”、“一千左右”;第二,相邻的两个基数连用,如“三四(个)”、“十七八(个)”、“五六百(个)”。

此外,“三两(个)”。

“三五(个)”等两个基数连用的习惯用语也表示概数。

数词的语法特点:1.数词经常出现在量词前边,例如“一个”、“五本”、“两次”等等。

在现代汉语中,数词一般不直接同名词组合,文言格式或习惯用法中,数词才直接修饰名词。

例如“一针一线”“一草一木”“千山万水”“三心两意”等。

2.倍数只能用于数目的增加,不能用于数目的减少。

分数既可用于数目的增加,也可用于数目的减少。

表达数目的增减必须拿原来的数目做基数,不能拿增减后的数目做基数。

数量增减有一套习惯用语。

1. 第一、表示数量增加的:增加(了)、增长(了)、上升(了)、提高(了)——不包括底数,只指净增数。

例如从十增加到五十,可以说“增加了四倍”,不能说“增加了五倍”。

增加到(为);增长到(为)、上升到(为)——包括底数,指增加后的总数。

例如从十增加到五十,可以说“增加到五倍”,不能说“增加到四倍”。

2. 第二、表示数量减少的:减少(了)、降低(了)、下降(了)——指差额。

例如从十减少到一,应该说“减少了十分之九”,不能说“减少了九倍”.减少到(为)、降低到(为)、下降到(为)——指减少后的余数。

例如从十减到一,以分数计算,应说“减少到十分之一”。

(五)量词量词是表示计算单位的词。

可分两类:1.名量词表示人和事物的单位。

(1)有专用的,如:度量衡等单位:尺、丈、升、斗、两、斤、磅、吨、分、亩、顷、刻、元、角、米个体单位:个、位、件、本、间、把、条、根、棵、张、匹、块、片、只、架、枝、艘、辆、幅、座、句、段、篇、章、首集体单位:双、对、副、堆、批、群、帮,班、套、串、打(dá)、伙不定单位:些、点(2)有借用的,如:摸(摸了摸、摸一摸)现代汉语与古代汉语和外语相比,其中量词特别丰富,这就使现代汉语增加了区别同音词的功能和形象化的表达手段,如“一口剑、一枝箭”,“一线阳光”,“一小串珠子”。

近几十年来,还出现了一些复合量词,例如:架次: 计算飞机架数次数的总和。

一架飞机飞行十次叫“十架次”,五架飞机飞行两次叫“十架次”或十架飞机飞行一次也叫”十架次“。

人次:计算人数和次数的总和。

吨公里:是陆运的吨数、公里数的计算单位。

三吨货物运行一百公里,叫“三百吨公里。

吨海里:是计算海运(水运)货物的计量单位,计算方法同吨公里。

秒立方米:表示一秒钟时间内,水在河床里流过一立方米的量。

如在一秒钟时间内流过五十立方米,水流量就是“五十秒立方米”。

2.动量词动量词表示动作的量,也有专用和借用两类。

专用的如“去一次”“念一遍”“哭—场”“走一趟”的“次、遍、场、趟”。

借用的如“看一眼”“砍一刀”“玩一天”的“眼、刀、天”。

(六)代词代词是有代替、指示作用的词。

代替人或事物名称的叫人称代词;表示疑问的叫疑问代饲。

指称或区别人、物、情况的叫指示代词。

人称代词可分三种: 第一人称指说话一方,单数用“我”,复数用“我们”或“咱们”。

第一人称指听话的-方,单数用“你”,敬称用“您”;复数用“你们”,敬称用“您几位”、“您诸位”。

第三人称指说话和听话以外的第三方,一单数用“他、她、它”,复数加“们”,“它”不指人而指物。

“我们”和“咱们”的用法并不完全一样。

“咱们”一定包括说话人和听话人的双方,可以称为“包括式”,“我们”和“咱们”在同一场合出现,“我们”只包括说话人在内的若干人,排除听话人,可称为“排除式”。

例如几位客人向主人告别时说:“我们走了,咱们再见吧。

”但是,普通话“我们”可以是“排除式”,也可是“包括式”。

例如:①你以为妈怕穷么?怕人家笑我们穷么?②王先生,你放心去吧,过几天我们一定去看你。

例①“我们”是“包括式”,包括说话人和听话人双方,例②是“排除式”,不包括听话人。

“咱”有时相当于“我”,有时相当于“咱们”。

人称代词:我、咱、你、您、他、她、它、我们、咱们、你、们、他们、她们、它们、自己、自个、儿、别人、人家、大伙儿、大家、彼此疑问代词:谁、什么、哪、哪儿、哪里、哪会儿、多会儿、几、多少、怎样、怎么、怎么样、多指示代词:这、那、这儿、这里、那儿、那里、这会儿、那会儿、这些、这么些、那些、那么些、这么、这样、这么样、那么、那样、那么样、这么、那么二、虚词:副词、介词、连词、助词、叹词、拟声词(一)副词副词是限制、修饰动词、形容词表示程度、范围、时间等的词。

表程度的:很、最、极、挺、顶、非常、十分、极其、格外、分外、更、更加、越、越来越、越发、有点儿、稍、稍微、略微、差不多、几乎、过于表范围的:都、总、共、总共、统统、只、仅仅、单、光、一齐、一概、一律表时间频率的:已、已经、曾、曾经、刚、才、刚刚、正、正在、将、将要、就要、马上、立刻、顿时、终于、常、常常、时常、时时、往往、渐渐、一直、一向、向来、从来、总是、始终,永、永远、赶紧表肯定否定的:必、必须、必定、必然、当然、准、的确、不、没有、没、未、别、莫、勿、未必、不必、何必、不便、不用(甭)、不妨表语气的:难道、岂、究竟、到底、偏偏、索性、简直、是、是否、可、也许、难怪、大约、幸而、幸亏、反倒、反正、果然、居然、何尝、其实、明明、恰恰、未免、只好1.副词只有“很”、“极”可以作补语。

例如:①这办法好得< 很> 。

②这办法好< 极> 了。

2.有一部分副词能起关联作用。

(1)单用的:说了又说吃得下就吃说清楚再走下大雨也去(2)前后配合用的:又…又越…越也…也不…不既…又非…不(3)和连词配合用的:不但…还只有……才既然…就虽然…却如果…就不论…都即使……也除非……才3.“没有”(没)在动词、形容词前是副词,否定行为的发生;在名词前是动词,否定事物的存在或否定对事物的领有。