优质课一等奖高中语文必修一《包身工》

- 格式:ppt

- 大小:4.64 MB

- 文档页数:48

《包身工》教案——公开课获奖教案第一章:课程简介1.1 课程背景《包身工》是一部反映旧社会包身工生活状况的小说,通过对包身工的悲惨遭遇的描绘,揭示了旧社会的黑暗和对劳动者的剥削。

1.2 教学目标使学生了解旧社会包身工的生活状况,认识旧社会的黑暗和对劳动者的剥削,培养学生对劳动者的尊重和同情。

第二章:教学内容2.1 教学文本《包身工》全文2.2 教学重点掌握课文内容,理解作者的写作目的和手法。

2.3 教学难点理解课文中的历史背景和社会现象,对学生进行思想教育。

第三章:教学方法3.1 讲授法对课文中的历史背景、社会现象和作者的写作手法进行讲解。

3.2 讨论法组织学生对课文内容进行讨论,提高学生的理解能力。

3.3 案例分析法通过分析课文中的案例,引导学生了解包身工的生活状况,认识旧社会的黑暗和对劳动者的剥削。

第四章:教学步骤4.1 导入新课介绍《包身工》的背景和作者,引发学生对课程的兴趣。

4.2 讲解课文对课文进行详细讲解,包括历史背景、社会现象和作者的写作手法。

4.3 讨论课文组织学生对课文内容进行讨论,提高学生的理解能力。

4.4 案例分析通过分析课文中的案例,引导学生了解包身工的生活状况,认识旧社会的黑暗和对劳动者的剥削。

4.5 小结总结本节课的重点内容,强调对劳动者的尊重和同情。

第五章:作业布置要求学生课后复习课文,写一篇读后感,表达对包身工的同情和对旧社会的批判。

第六章:教学拓展6.1 相关知识介绍介绍旧社会的其他劳动者,如长工、短工等,让学生了解他们的生活状况。

6.2 对比分析比较包身工与其他劳动者的生活状况,让学生更深刻地认识到旧社会的黑暗。

第七章:课堂互动7.1 小组讨论将学生分成小组,讨论如何改善包身工的生活状况,培养学生的创新意识和解决问题的能力。

7.2 分享成果每个小组分享自己的讨论成果,互相学习和借鉴。

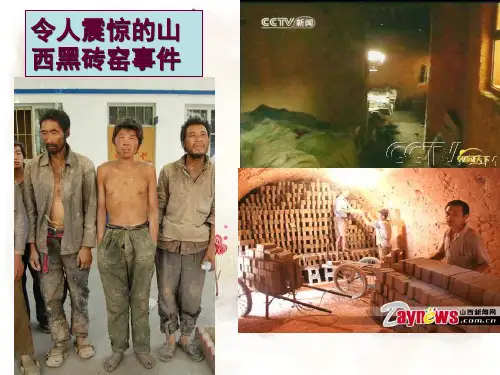

第八章:情感教育8.1 感受劳动者艰辛让学生通过观看相关视频或图片,感受劳动者的艰辛,培养学生的同情心。

《包身工》公开课一等奖创新教学设计统编版选择性必修中册新闻性与文学性的统一——夏衍《包身工》教学设计教材解读夏衍《包身工》是人教版普通高中语文教科书选择性必修中册第二单元的一篇文章,是报告文学名篇,属于“中国革命传统作品研习"任务群。

《包身工》真实地反映了20世纪30年代上海包身工的高强度劳作和非人生活,用翔实的材料无可辩驳地揭露了帝国主义资本家及其帮凶压榨中国工人的罪行,提出了令人深思和亟待解决的现实问题。

文章作为我国现代文学史上最早的优秀报告文学之一,不仅富有深刻的思想意义,在写法上也堪称典范,可以说是“报告与文学的完美结合”。

教学目标1.通过互文阅读与制作人物表格,了解新闻事实与新闻背景,探究包身工制度产生的根源。

2.通过反复诵读与品味,理解作品的文学手法和抒情意味。

课前准备1.借助工具书或网络,了解“报告文学"“报告文学的新闻性”“报告文学的文学性"的相关知识,做好课前交流。

2.依据课文,制作“包身工信息档案卡片”“包身工一天作息时间表"两项表格,了解包身工生活的悲惨情况。

教学过程导入语:周立波先生曾热情赞扬说:“夏衍的《包身工》是关于产业工人的一篇材料丰富、情真意挚的报告文学,在报告文学刚刚萌芽,工人文学非常缺乏的现在,它有双重的巨大的意义。

”陈坚老师在回顾夏衍的生活与文学道路时也说,《包身工》可以说是“报告与文学的完美结合"。

作为报告文学的经典名篇和无产阶级革命文学实践的代表,《包身工》具有标志性的意义。

今天,我们就一起来学习这篇文章,共同感受其新闻性与文学性的统一。

任务一:理解文章的新闻性阅读下面夏衍关于《包身工》的回忆,完成学习任务。

其实,20年代后期,我就着手收集包身工素材了,到了1936年才完成,前后历时达十年之久。

1927年开始,我做过一段时间的工会工作,认识了一些在纱厂工作的朋友和做工人运动的同志,从他们口中,我了解了包身工制度和他们的遭遇,我觉得非把这个地狱揭开不可。

《包身工》教案设计一、教学目标1、知识与能力:了解报告文学的一般特征和结构方式,培养阅读报告文学作品的能力,培养筛选信息的能力。

2、过程与方法:掌握新闻事实、背景材料、作者的主观评价三方面的内容,并学会据此分析一篇新闻的主要内容和写作特点。

3、情感、态度与价值观:引导学生关注社会、关心时事、培养对于人的尊严和生存权利以及劳动权利的尊重,培养社会责任感和人权意识。

二、教学重难点1、抓住新闻事实和新闻背景,把握课文的线索。

2、通过对文本的解读,理解“包身工”的内涵。

3、学会运用多种表达方式,在复杂记叙中有条理地穿插描写、议论和抒情。

三、教学方法讲读法讨论法多媒体演示法四、教学课时(二课时)五、教学过程(第一课时)1、导入(附图片导入)在本世纪初的中国,生活着这样的一个特殊的工人阶层,他们住的是十七八个人挤在一起的鸽笼,吃的是豆腐渣熬成的稀汤和烂菜叶,他们的年龄与我们相仿,甚至更小,但他们干的却是每天十二三小时繁重的纱厂劳动。

他们没有阳光,没有欢笑,甚至他们也不能拥有他们自己――这就是包身工,受着帝国主义和封建势力双重压榨、失去人身自由的包身工。

从本世纪的三十年代起,一个伟大的剧作家一直向人们含泪诉说着包身工的苦难生活——2、疏通字词(文中的一些注释,请同学们自己课后认真看)(1)给加黑字注音:衍(yǎn)汀(tīng)游说(shuì)辊(gǔn)栅(shān)趾(zhǐ)骷髅(kū)弄堂(lòng)船舷(xián)执拗(niù)籼米(xiān)簿子(bù)(2)解释下列词语和短语中的加点词:吆喝:(大声喊叫)生杀予夺:(指统治者掌握了生死赏罚的大权,横行霸道,对人民生命财产随意处置。

生,让人活着;杀,叫人死亡;予,给予;夺,剥夺。

)呻吟:(病痛时口中发出的声音。

)3、浏览全文,了解文体特点以及写作背景。

这是一篇报告文学,是一种兼有新闻性和文学性的文体。

《包身工》公开课一等奖创新教学设计统编版高中语文选择性必修中册7《包身工》目录一、素养目标二、教学素养三、预习任务四、作者背景常识五、鉴赏活动六、文本研读七、文本联读第7课《包身工》一、素养目标1.厘清文章线索,把握文章的结构。

2.体会文章在选材、组材方面的特点,学习点面结合及细节描写的写法。

3.赏析文章语言,体会作者高超的语言艺术。

二、教学素养在20世纪初的中国,生活着这样一个特殊的工人阶层,他们住的是十七八个人挤在一起的“鸽笼",吃的是豆腐渣熬成的稀汤和烂菜叶,干的是每天十二小时繁重的纱厂劳动。

他们没有阳光,没有欢笑,甚至也不能拥有自己——这就是包身工,受着帝国主义和封建势力双重压榨、失去人身自由的包身工。

本文以纪实的文字预示了“没有法律,没有人道”的包身工制度必然覆灭的命运,揭示了中国革命的意义。

三、预习任务(一)给下列加点(红色)的字注音。

褴褛(lán lǚ) 谄媚(chǎn) 譬如(pì)籼米(xiān) 搽粉(chá) 蹒跚(pán shān)骷髅(kūlóu) 嘈杂(cáo) 蓬头(pénɡ)隶属(lì) 锭壳(dìnɡ) 胆怯(qiè) 莴苣(wō) 虐待(nüè)(二)辨析下列词语,在横线处填上恰当的词语。

1.营利·盈利[辨词] 两者都有获得利润的意思。

“营利"指谋求利润。

“盈利”指扣除成本后获得的利润。

也写为“赢利"。

[运用] ①价值投资不能保证我们盈利,但价值投资给我们提供了走向真正成功的唯一机会。

②孤儿网,是专门从事孤残儿童和其他身处各种困境的儿童救助的非营利性网站。

2.保障·保证[辨词] “保障”指保护(生命、财产、权利等),使不受侵犯和破坏。

如:保障人身安全。

作名词时,指起保障作用的事物。

如:安全是生产的保障。

高中语文统编版(部编版)选择性必修中册第二单元7《包身工》公开课一等奖创新教学设计《包身工》教学设计一、教材分析《包身工》是高中人教版教材必修一第四单元的一篇精读课文,这本教材在阅读鉴赏部分设置四个单元,内容主题分别是现代诗歌、古代叙事散文、记叙散文和新闻与报告文学。

这篇课文作为一篇报告文学,脱胎于新闻,以文学性叙事来展现新闻报道的内容,具有文学性与真实性双重特点。

二、学情分析学期进行过半,进入高一的学生也逐渐适应高中教学节奏。

在学生的初中阶段也曾经涉及到新闻文体的教学,如《新闻两则》,所以对于新闻这类文体具有一定了解,但对于报告文学还是第一次涉及到。

在教学过程中应注意区分理解,把握报告文学的特点,体会兼有新闻性和文学性的文体有何独特之处。

三、教学目标1. 了解报告文学的特征和形式,形成阅读报告文学的能力。

2. 理解点面结合的写作手法,并且能够运用在平时的作文中。

3. 了解旧社会包身工的悲惨生活,形成深入思考现实问题、关注弱势群体的意识,提升社会责任感和人权意识。

四、教学重难点1. 引导学生进行点面结合写作方法的学习和运用;2. 体会包身工悲惨命运的原因,形成对人权和劳动权利的尊重意识。

五、教学方法朗读法,讨论法六、预习要求阅读全文,了解本文大致写了什么一个事件,重点描写了谁?主要对象是怎么样的一个处境?通过对于时代背景的大致掌握,分析“包身工"现象产生的原因?七、教学过程第一课时1. 导入:同学们,经过前面两课的学习,我们对新闻已经有了一个比较具体的认识。

新闻是展示实时事件的一种体裁,但我们知道新闻以科学严谨性著称,在表现力和形象性方面无法和文学类的文章媲美。

由此产生了一种新的文体:报告文学,今天我们学习的这篇文章就是报告文学的一篇佳作。

在日常生活中,我们经常会听到工人这一词,也对当代的工人有大概的了解,在社会主义新时代的中国,工人是社会的建设者,其工作是受人们尊重的、其权益是受法律保护的。

7《包身工》公开课一等奖创新教学设计统编版高中语文选择性必修中册《包身工》教学设计教学目标:1.语言建构与运用:梳理文本,了解包身工悲惨生活的真实性。

2.思维发展与提升:理解插叙,思考对包身工作制度的批判性。

3.审美鉴赏与创造:重点赏析,鉴赏以点带面写法的艺术作用。

4.文化传承与理解:知人论世,培养学生社会责任感和人权观。

教学过程:(一)教学导入二十世纪三十年代,在上海日本殖民者开设的纱厂中,一大批被骗来的农村少女以一种奇特的方式包给了带工的老板,因而称作“包身工"。

她们每天的工资就是老板的收入,因此即使包身工生病时也被老板用拳头、棍子等强迫去上工。

她们住的是充满粪臭、汗臭和湿气的工房,吃的是喂猪的豆腐渣熬成的稀粥,劳动环境极其恶劣,又要受到各种惨无人道的虐待。

1935年,夏衍找到了一位在日本纱厂当职员的中学同学,到包身工工作车间去看了几次,对她们的劳动条件有了一些了解。

为了进一步了解包身工的管理制度和她们的生活情况,夏衍又想办法进入包身工们住的工房。

然而在当时,任何外头人是不能进入这个禁区,经介绍,夏衍又认识了一位在日本内外棉纱厂做工的青年团员杏娣。

在杏娣的帮助下,夏衍混进去过两次,但是在这之后,就被带工头雇佣的打手们盯住了。

后来夏衍只能利用她们上班下班的时候观察,他每天半夜三点多就要动身,步行十几里路。

从四月初到六月,足足观察两个多月,才比较详细地观察到了包身工的一些日常生活。

就是在这样困难的条件下,夏衍完成了中国现代文学史上的第一篇报告文学。

本文是报告文学,报告文学=新闻报道+纪实散文。

它有三个特点:1.及时性:以最快的速度把生活中刚发生的激动人心的事传达给读者。

2.纪实性:不能像小说一样虚构,必须以生活中的真人真事为写作对象。

3.文学性:不同于一般的新闻,它讲究结构上的奇巧、描写的生动、文字的优美、表达的顺畅、以及可能的感染力等。

(二)任务一:速读全文,体会报告文学纪实性与文学性的表现【提问】夏衍为了表现报告文学的纪实性,采用白描式的描写,真实地向读者展示了包身工的哪些场景?【明确】1.四点一刻的起床场景;2.四点半后的吃早饭场景;3.五点开始的劳动场景。

《包身工》公开课一等奖创新教学设计统编版选择性必修中册《包身工》教学设计Ol教学目标:1.语言建构与运用:学习报告文学真实性与艺术性的语言特色。

2.思维发展与提升:了解包身工悲惨命运的新闻性,揭示包身工制度覆灭的必然性。

3.审美鉴赏与创造:赏鉴报告文学艺术性,抓典型的细节和典型的场景,各种修辞以及点面结合的手法。

4.文化传承与理解:认识历史,理解中国革命的必要性和必然性,培养学生社会责任感和人权意识。

教学重难点1.赏鉴报告文学艺术性,抓典型的细节和典型的场景,各种修辞以及点面结合的手法。

2.认识历史,理解中国革命的必要性和必然性,培养学生社会责任感和人权意识。

教学过程一、作品评价,激发兴趣我觉得我的作品中只有《包身工》可以留下来。

一_夏衍从夏衍先生自己的评价,可见他非常推崇这篇作品。

87年过去了,再读经典,它给我们有益的启示良多。

真正的经典经得起时间的考验,是不会随时间而褪色的。

夏衍说:“没有光,没有热,没有温情……没有法律,没有人道。

”这又是一个什么地方呢?又生活着一群什么样的包身工?二、作者介绍、文体特征夏衍(1900-1995),原名沈乃熙,字端先,浙江省余杭县人,中国著名文学、电影、戏剧作家和社会活动家;中国左翼电影运动的开拓者、组织者和领导者之一。

此笔名从发表《包身工》起用。

他曾获国务院授予“国家有杰出贡献的电影艺术家”称号的荣誉,第30届华鼎奖•中国共产党成立100周年全国优秀电影编剧奖。

作品:话剧《上海屋檐下》《法西斯细菌》《考验》改编创作《祝福》、《林家铺子》等电影剧本报告文学《包身工》(中国现代文学史上第一部报告文学作品)报告文学,是一种采用文学手段及时反映真人真事的新闻文体,是文艺性的通讯、速写、特写的总称。

可以写人,可以写事,也可以写社会问题。

有时往往还要对这样的真人真事插入作者的或褒扬或抨击的评论。

报告文学的特点:新闻性、文学性。

我们学过的报告文学有《谁是最可爱的人》《地质之光》等。

《包身工》获奖教案(人教版高一必修一)杨建忠一、教学内容分析《包身工》于1936年发表在左联机关刊物《光明》创刊号上。

它反映的是“一二八”前后到抗日战争前夕这一时期国民党统治区社会的黑暗。

本文以包身工一天的活动作为组织材料的主线,交代了包身工起床、吃早饭、上工和下工的情况,采用了点面结合的手法,既有对包身工居住情况、饮食情况和劳动条件所作的面的介绍,又有对“芦柴棒”等典型人物所作的点的描写,有广度又有深度。

生动地展示了包身工的悲惨生活,揭露了帝国主义对中国工人的压榨和掠夺,表达了作者对包身工悲惨命运的同情,对帝国主义资本家带工老板的无比愤恨,主题思想十分鲜明。

文章表现出一种社会责任感,一种对于人的尊严和生存权利的尊重。

在教学中,要引导学生关注现实,培养学生的社会责任感和人权意识。

二、教学目标【知识与能力】 1.整体感知课文,理清文章思路,领会文章中心思想。

2.学习本文综合运用多种表达方式和点面结合的写作方法。

3.认真阅读课文,体会文章语言形象、鲜明以及句式丰富多变的特点。

4.反复诵读课文,认识包身工制度的罪恶,认识帝国主义和封建势力残酷压榨中国劳动人民的罪行。

【过程与方法】导语设计情景导入当我们坐在教室里,汲取知识的琼浆时;当我们漫步在阳光下,欣赏周围的美景时;当我们围坐在小桌旁,和家人幸福地交流时,我们不会想到,还有一群和我们年龄相仿的同龄人,她们的生活里没有阳光,没有自由,没有欢乐,只有没日没夜的工作和忍受非人的折磨,她们的生活到底是怎样的呢?就让我们大家一起走进夏衍的《包身工》。

文本解读知识积累:水门汀(tīng)弄堂(lòng)褴褛(lánlǚ)游说(shuì)契据(qì)铁锭(dìng)骷髅(kū ló u)船舷(xián)荤腥(hūn)皮辊(gǔn)执拗(niù)惺忪(xīng)2.词义游说:文中指四处活动,用谎言劝说别人。

《包身工》一等奖创新教案统编版高中语文选择性必修中册统编版高中语文选择性必修中册《包身工》教案教学目标1.认识作品的写作背景,了解包身工的涵义及包身工制度,初步了解报告文学的写作常识。

2.研读文本,体察文章主题与作者情感。

3.认识包身工制度的罪恶,认识帝国主义及封建势力残酷压榨中国劳动人民的罪行,激发对包身工的同情心,感悟作者的社会责任感。

【重点难点】1. 培养快速阅读长文,筛选、整合文中重要信息的能力;分析本文的文学性,即富有特色的语言、点面结合的表现手法、多种修辞及多种表达方式。

2. 领会本文多种表达方式相结合、富于变化的艺术结构;艺术地表达自己的看法或体会。

【学习流程】一、导入:我们的16岁青春洋溢、朝气蓬勃,充满活力。

人生的许多重要的烦恼还未被列入思考范围,被称为人生的花季,意思是纯洁美好;花季雨季是形容十六七岁青春期孩子的年龄。

16岁是“花季”,17岁是“雨季”。

花季雨季是最美好的、最活泼、最灿烂的时光……生命走到青春时节、也就是到了最灿烂的花季。

但有这样的一群16岁的女孩,她们没有成人期女孩所共有的害羞的感觉,被叫做“猪猡”,半裸体地起来开门,拎着裤子争夺马桶。

她们根本无法维持自身的生命,每日在死亡的边界上挣扎,性命难保,不谈自尊、自爱,在非人的摧残下,被扼杀了人性。

本节课,我们跟着夏衍,来看看这样的一群女性。

二、知识链接(一)作者简介夏衍:原名沈乃熙,号端先,浙江杭县人。

著名剧作家、电影艺术家、社会活动家。

夏衍(1900-1995),1927年加入中国共产党。

曾参加太阳社,是左翼作家联盟的发起人之一。

抗日战争时期,主编《救亡日报》和重庆《新华日报》副刊。

解放后,任全国文联常务委员、文化部副部长等。

作品有《上海屋檐下》《法西斯细菌》《考验》等话剧本,并把小说《林家铺子》《祝福》等改编为电影剧本。

《包身工》是中国现代文学史上第一部报告文学作品。

(二)文学常识报告文学是新闻的一类,是文艺通讯,特写,速写等的总称。

《包身工》优质课公开课获奖教案教学设计(统编版高二选择性必修中)教学目的1.理解本文选材和结构的特点:全文以包身工一天的活动作为记叙主线,穿插有关包身工制度的起因、发展和趋向的说明和议论,二者有机地结合起来表现主题。

2.学习本文记叙、描写、说明、议论、抒情多种表达方式的综合运用以及点面结合的写作方法。

3.体会本文语言的形象、鲜明及句式丰富多变的特点。

4.认识包身工制度的罪恶,认识帝国主义及封建势力残酷压榨中国劳动人民的罪行,激发学生对包身工的同情,对剥削压迫者的仇恨。

教学设想本课教学以自读讨论为主,充分发挥教师的指导作用。

教师通过教给方法、提示、引导,达到提高学生自读能力的目的。

1.布置预习,要求学生课前阅读“预习提示”,分析提示要点;阅读全文,按下面的提示进行思考,理清全文脉络,理解全文内容。

①给课文划分层次。

(培养分析能力)②了解包身工一天的生活,按课后“思考和练习”的要求作口述的准备。

(培养口头表达能力)③理解包身工制度的起因、发展和趋向,作简要的概括。

(培养概括能力)2.抓住典型的场面描写、人物描写和抒情议论片断引导学生展开讨论作深入分析,理解作者表达的深层意思,语言的特色,学会精读课文。

重点分析的片断:①1-4段包身工起床的场面描写。

②14、15段“芦柴棒”得病备受折磨这一场面描写。

③21-23段“小福子”受“文明的惩罚”的记叙。

④26段关于包身工悲惨命运的概括描写。

⑤最后三段的抒情议论。

3.教学时,老师的讲解和学生的讨论、练习有机地结合起来。

预习1)生字注音蠕动(rú)拎着(līng)弄堂(lòng)游说(shuì)赚(zhuàn)抹(mā)嘈(cáo)执拗(niù)簿子(bù)籼米(xiān)莴苣(wōjù)揩地板(kāi)搽粉(chá)蹒跚(pánshān)皮辊(gǔn)谄媚(chǎn) 骷髅(kūlóu)噩梦(è)怔住(zhèng)锭子(dìng) 2)词语解释【拎着】提着。