倾倒式危岩稳定性计算表

- 格式:xls

- 大小:60.00 KB

- 文档页数:6

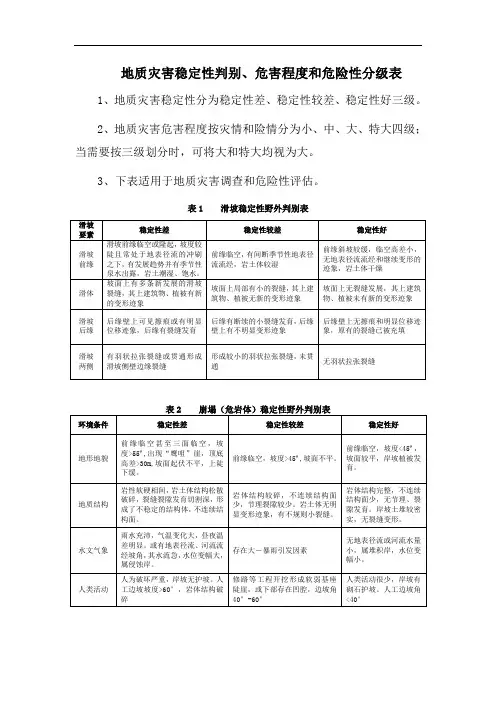

地质灾害稳定性判别、危害程度和危险性分级表

1、地质灾害稳定性分为稳定性差、稳定性较差、稳定性好三级。

2、地质灾害危害程度按灾情和险情分为小、中、大、特大四级;当需要按三级划分时,可将大和特大均视为大。

3、下表适用于地质灾害调查和危险性评估。

表1 滑坡稳定性野外判别表

表5 地质灾害危害程度(灾情和险情)分级标准

注:①灾情分级——灾情采用“死亡人数”和“直接经济损失”栏指标评价;

②险情分级——险情采用“受威胁人数”和“潜在经济损失”栏指标评价。

表7 地质灾害危险性分级表

表8 地质灾害危性分级表。

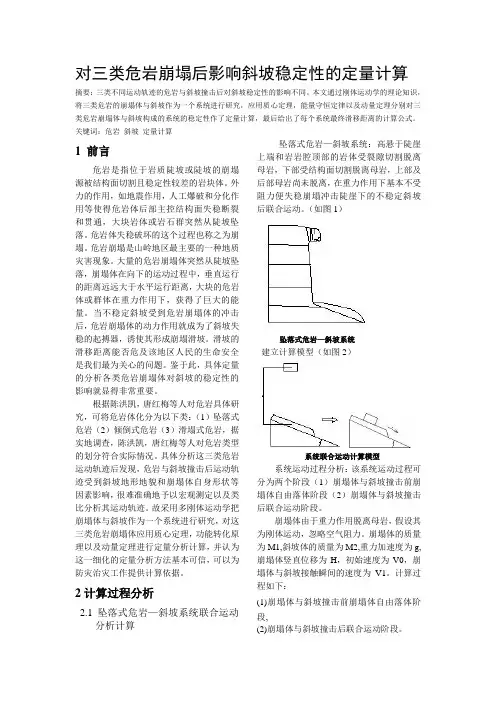

对三类危岩崩塌后影响斜坡稳定性的定量计算摘要:三类不同运动轨迹的危岩与斜坡撞击后对斜坡稳定性的影响不同。

本文通过刚体运动学的理论知识,将三类危岩的崩塌体与斜坡作为一个系统进行研究,应用质心定理,能量守恒定律以及动量定理分别对三类危岩崩塌体与斜坡构成的系统的稳定性作了定量计算,最后给出了每个系统最终滑移距离的计算公式。

关键词:危岩斜坡定量计算1 前言危岩是指位于岩质陡坡或陡坡的崩塌源被结构面切割且稳定性较差的岩块体。

外力的作用,如地震作用,人工爆破和分化作用等使得危岩体后部主控结构面失稳断裂和贯通,大块岩体或岩石群突然从陡坡坠落。

危岩体失稳破坏的这个过程也称之为崩塌。

危岩崩塌是山岭地区最主要的一种地质灾害现象。

大量的危岩崩塌体突然从陡坡坠落,崩塌体在向下的运动过程中,垂直运行的距离远远大于水平运行距离,大块的危岩体或群体在重力作用下,获得了巨大的能量。

当不稳定斜坡受到危岩崩塌体的冲击后,危岩崩塌体的动力作用就成为了斜坡失稳的起搏器,诱使其形成崩塌滑坡。

滑坡的滑移距离能否危及该地区人民的生命安全是我们最为关心的问题。

鉴于此,具体定量的分析各类危岩崩塌体对斜坡的稳定性的影响就显得非常重要。

根据陈洪凯,唐红梅等人对危岩具体研究,可将危岩体化分为以下类:(1)坠落式危岩(2)倾倒式危岩(3)滑塌式危岩,据实地调查,陈洪凯,唐红梅等人对危岩类型的划分符合实际情况。

具体分析这三类危岩运动轨迹后发现,危岩与斜坡撞击后运动轨迹受到斜坡地形地貌和崩塌体自身形状等因素影响,很难准确地予以宏观测定以及类比分析其运动轨迹。

故采用多刚体运动学把崩塌体与斜坡作为一个系统进行研究,对这三类危岩崩塌体应用质心定理,功能转化原理以及动量定理进行定量分析计算,并认为这一细化的定量分析方法基本可信,可以为防灾治灾工作提供计算依据。

2计算过程分析2.1 坠落式危岩—斜坡系统联合运动分析计算坠落式危岩—斜坡系统:高悬于陡崖上端和岩岩腔顶部的岩体受裂隙切割脱离母岩,下部受结构面切割脱离母岩,上部及后部母岩尚未脱离,在重力作用下基本不受阻力便失稳崩塌冲击陡崖下的不稳定斜坡后联合运动。

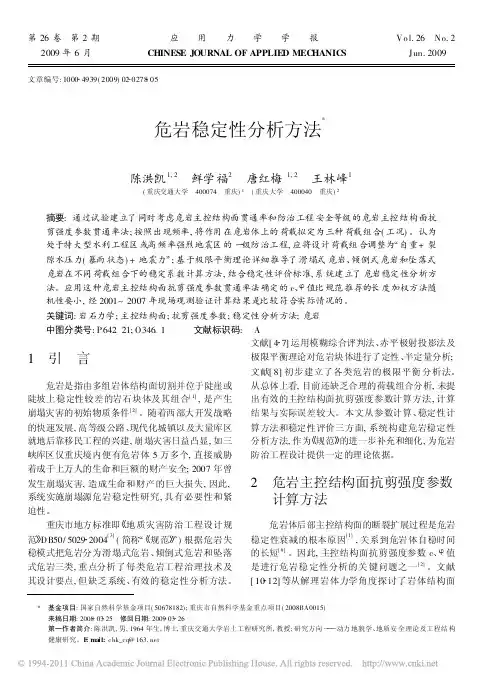

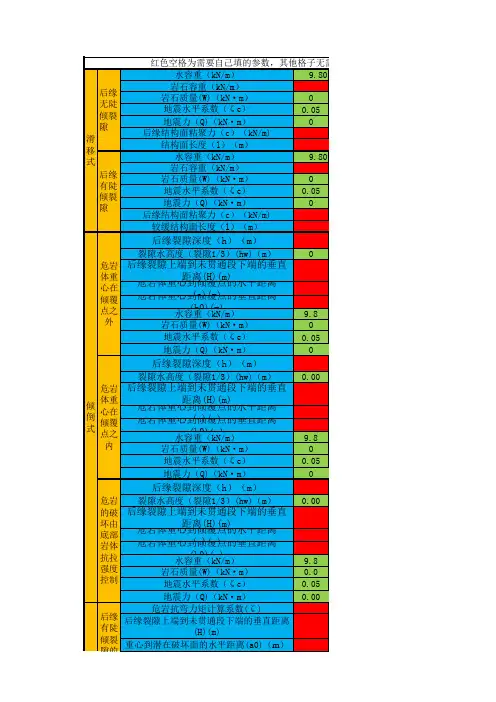

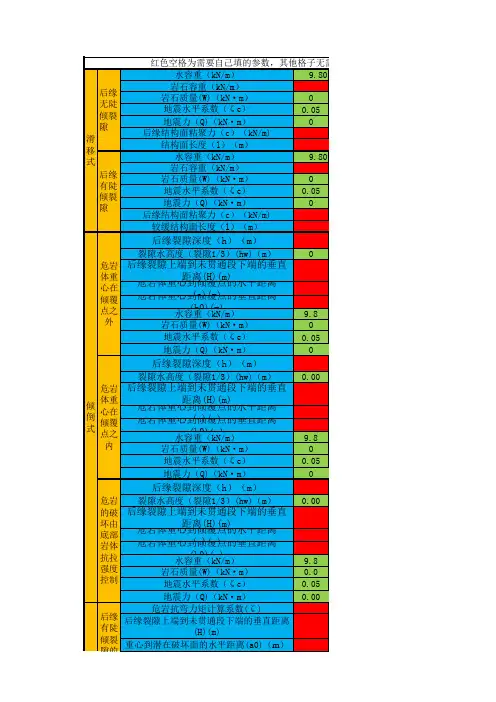

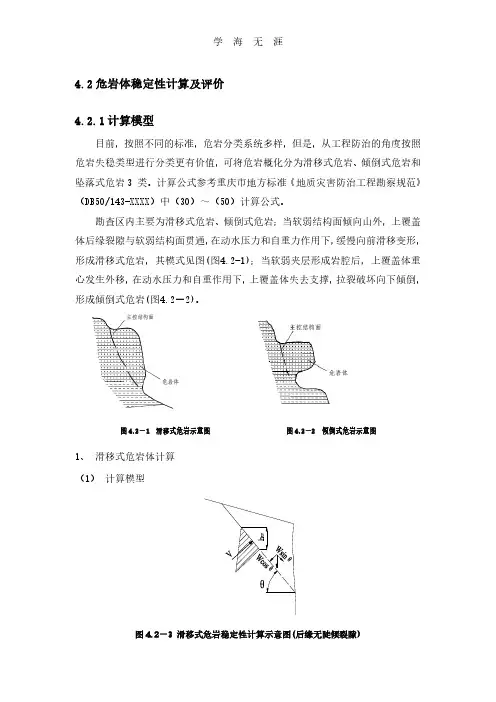

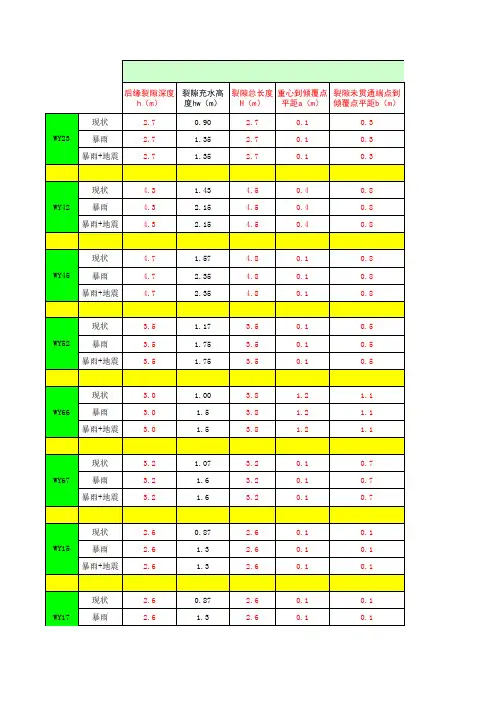

4.2危岩体稳定性计算及评价4.2.1计算模型目前,按照不同的标准,危岩分类系统多样,但是,从工程防治的角度按照危岩失稳类型进行分类更有价值,可将危岩概化分为滑移式危岩、倾倒式危岩和坠落式危岩3 类。

计算公式参考重庆市地方标准《地质灾害防治工程勘察规范》(DB50/143-XXXX)中(30)~(50)计算公式。

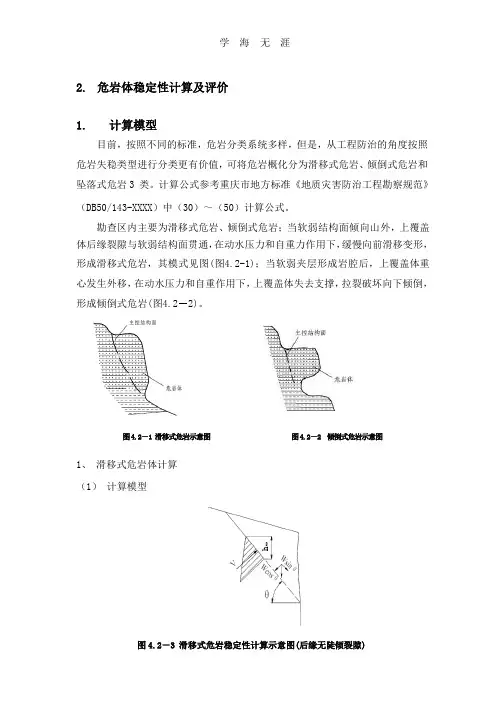

勘查区内主要为滑移式危岩、倾倒式危岩;当软弱结构面倾向山外,上覆盖体后缘裂隙与软弱结构面贯通,在动水压力和自重力作用下,缓慢向前滑移变形,形成滑移式危岩,其模式见图(图4.2-1);当软弱夹层形成岩腔后,上覆盖体重心发生外移,在动水压力和自重作用下,上覆盖体失去支撑,拉裂破坏向下倾倒,形成倾倒式危岩(图4.2-2)。

图4.2-1 滑移式危岩示意图图4.2-2 倾倒式危岩示意图1、滑移式危岩体计算(1)计算模型图4.2-3 滑移式危岩稳定性计算示意图(后缘无陡倾裂隙)图4.2-4 滑移式危岩稳定性计算示意图(后缘有陡倾裂隙)(2) 计算公式① 后缘无陡倾裂隙(滑面较缓)时按下式计算(cos sin )sin cos W Q U tg clK W Q θθϕθθ−−+=+ (4.2.1)式中:V ——裂隙水压力(kN/m),221w w h V γ=;w h ——裂隙充水高度(m),取裂隙深度的1/3。

w γ——取10kN/m 。

Q ——地震力(kN/m),按公式e Q W ξ=⨯确定,式中地震水平作用系数e ξ取0.05;K ——危岩稳定性系数;c ——后缘裂隙粘聚力标准值(kPa);当裂隙未贯通时,取贯通段和未贯通段粘聚力标准值按长度加权和加权平均值,未贯通段粘聚力标准值取岩石粘聚力标准值的0.4倍;φ——后缘裂隙内摩擦角标准值(kPa);当裂隙未贯通时,取贯通段和未贯通段内摩擦角标准值按长度加权和加权平均值,未贯通段内摩擦角标准值取岩石内摩擦角标准值的0.95倍;θ——软弱结构面倾角(°),外倾取正,内倾取负; W ——危岩体自重(kN/m 3)。

危岩稳定性计算4.2危岩体稳定性计算及评价 421计算模型目前,按照不同的标准,危岩分类系统多样,但是,从工程防治的角度按 照危岩失稳类型进行分类更有价值,可将危岩概化分为滑移式危岩、倾倒式危 岩和坠落式危岩3类。

计算公式参考重庆市地方标准《地质灾害防治工程勘察 规范》 (DB50/143-2003)中(30)〜(50)计算公式。

勘查区内主要为滑移式危岩、倾倒式危岩;当软弱结构面倾向山外,上覆 盖体后缘裂隙与软弱结构面贯通,在动水压力和自重力作用下,缓慢向前滑移 变形,形成滑移式危岩,其模式见图(图4.2-1);当软弱夹层形成岩腔后,上覆 盖体重心发生外移,在动水压力和自重作用下,上覆盖体失去支撑,拉裂破坏 向下倾倒,形成倾倒式危岩(图4.2 — 2)1、滑移式危岩体计算(1)计算模型图4.2 —2倾倒式危岩示意图图4.2 —1滑移式危岩示意图图4.2 - 3滑移式危岩稳定性计算示意图(后缘无陡倾裂隙)危岩后缘图4.2 - 4滑移式危岩稳定性计算示意图(后缘有陡倾裂隙)(2)计算公式①后缘无陡倾裂隙(滑面较缓)时按下式计算(W cos Qsin U )tg clW sin Q cos(4.2.1 )式中:1V ――裂隙水压力(kN/m), V - w h W ;2h w ――裂隙充水高度(m),取裂隙深度的1/3。

w ——取10kN/m=Q 地震力(kN/m),按公式Q e W确定,式中地震水平作用系数e取0.05 ;c ――后缘裂隙粘聚力标准值(kPa);当裂隙未贯通时,取贯通段和未贯通段粘聚力标准值按长度加权和加权平均值,未贯通段粘聚力标准值取岩石粘聚力标准值的0.4倍;――后缘裂隙内摩擦角标准值(kPa);当裂隙未贯通时,取贯通段和未贯通段内摩擦角标准值按长度加权和加权平均值,未贯通段内摩擦角标准值取岩石内摩擦角标准值的0.95倍;——软弱结构面倾角(°,外倾取正,内倾取负;3W ――危岩体自重(kN/m )。

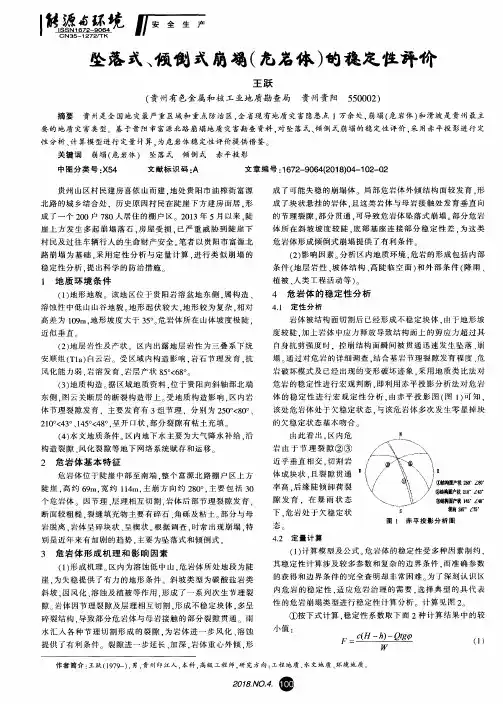

危岩的稳定性评价及治理措施探讨——以长寿区凤城危岩为例摘要:危岩崩塌作为一种主要的山地灾害,危岩崩塌严重威胁着我国山区居民生命财产、城镇建设、矿山及交通运输安全。

本文通过长寿区凤城危岩治理工程为例,对发生危岩崩塌的地质环境条件、危岩破坏模式、稳定性评价及治理措施选择进行了探讨,对类似危岩治理工程设计及施工具有重要指导意义。

关键词:危岩破坏模式稳定性评价治理措施1引言危岩是由多组岩体结构面切割并位于陡崖或陡坡上的稳定性较差的岩石块体组合,是产生崩塌地质灾害的初始物质条件。

危岩崩塌具有突发、快速、强致灾等特性。

作为一种主要的山地灾害,危岩崩塌严重威胁着我国山区居民生命财产、城镇建设、矿山及交通运输安全。

因此对危岩的稳定性评价及治理措施的选择的研究是很必要的。

本文通过长寿区凤城危岩为例,对危岩的稳定性评价及治理措施进行探讨。

2危岩区地质环境概况2.1 地形地貌工程区区域上属四川盆地东南部丘陵~低山区斜坡地带,地形受构造控制明显,山岭走向与构造形迹展布方向一致。

凤城危岩位于桃花溪北岸谷坡,分布两层陡崖合计长4.8km,地势总体上西高东低(桃花溪),标高164.97~356.06m,相对高差191.09m。

为呈近南北走向的河谷岸坡地貌。

2.2地层岩性危岩区区出露的地层由新至老分别为:第四系人工填土层(Q4ml)、残坡积层(Q4el+dl)、崩坡积层(Q4c+dl)、冲洪积层(Q4al+pl)、侏罗系中统上沙溪庙组(J2s)地层。

组成危岩体岩性为侏罗系中统上沙溪庙组(J2s)的紫红色粉砂质泥岩及灰~灰白色砂岩。

2.3地质构造危岩区地质构造位处于梁平向斜近核部附近的南东翼,危岩区地质构造处于梁平向斜近核部的南东翼,岩层产状325~340°∠5~12°,单斜产出,危岩带岩体裂隙普遍发育,区内岩体发育的优势裂隙主要有以下几组:倾向60°~90°倾角70°~75°;倾向90°~110°倾角68°~70°;倾向150°~180°倾角58°~80°;倾向230°~250°倾角47°~58°;2.4水文地质条件区内斜坡岩土层具双层结构,形成以双层为主体的斜坡水文结构特点,即上部坡体结构松散岩类孔隙水和下部基岩裂隙水两种类型。

专题5:危岩和崩塌(1) 倾倒式崩塌倾倒式崩塌的基本图示如图,不稳定岩体的上下各部分和稳定岩体之间均有裂隙分开,一旦发生倾倒,将以A 点为转点发生转动。

检算时应考虑各种附加的最不利组合。

在雨季张开的裂隙可能为暴雨充满,应考虑静水压力;7度以上地震区,应考虑水平地震力作用,如不考虑其他力,则崩塌体的抗倾覆稳定性系数K 可按下式计算:Fh h aW h F h h a W h F h f a W K w 310623223300200+=⨯+⨯⨯=⨯+⨯⨯=γ 式中:f ——静水压力(kN );0h ——水位高,暴雨时等于岩体高h (m );h ——岩体高(m );W ——崩塌体自重(kN );F ——水平地震力(kN );a ——转点A 至重力延长线的垂直距离,此处为崩塌岩体宽度的1/2。

例题1:如图所示,有一倾倒式危岩体,高6.5m ,宽3.2m ,(可视为均质刚性长方体)。

危岩体的密度为2.63/cm g 。

在考虑暴雨使后缘张裂隙充满水和水平地震加速值为0.20g 的条件下,计算危岩体的抗倾覆稳定系数为多少。

(重力加速度取102/s m )例题2:岩坡顶部有一高5m ,倒梯形危岩,下底宽2m ,如下图(左)所示。

其后裂缝与水平向夹角为60°,由于降雨使裂缝中充满了水。

如果岩石重度为233/k m N ,在不考虑两侧阻力及底面所受水压力的情况下,该危岩的抗倾覆安全稳定系数为多少。

(2) 拉裂式崩塌拉裂式崩塌的典型情况如图所示,以悬臂形式突出的岩体,在AC 面上承受最大的弯矩和剪力。

岩层顶部受拉,底部受压,A 点附近拉应力最大。

在长期重力和风化营力作用下,A 点附近的裂隙逐渐扩大并向深处发展至B 点。

拉应力将越来越集中在尚未裂开的部位,一旦拉应力超过岩石的抗拉强度,上部悬出的岩体就会发生崩塌。

故可以用岩石的抗拉强度与B 点拉应力的比值进行稳定性验算。

假如突出的岩体长度为l ,岩体等厚,厚度为h ,取单位宽度为1m ,进行计算,则:[]222)(3)(1612a h h l a h l hl W M B -=-⨯⨯⨯⨯==γγσ拉 [][][]h l a h K B γσσσ223)拉拉拉(-== 【注】《工程地质手册》公式:[]23)(3a h h l B -=γσ拉是错的,应为[]22)(3a h h l B -=γσ拉例题:陡崖上悬出截面为矩形的危岩体(如图所示),长L=7m ,高h=5m ,重度3/k 24m N =γ,抗拉强度][t σ=0.9MPa ,A 点处有一竖向裂隙,问危岩处于沿ABC 截面的拉裂式破坏极限状态时,A 点处的张拉裂隙深度a 为多少。

表3.6-1 W1危岩体特征、稳定性评价及整治方案建议说明表位置剖面1计算受力分析图aβαbvGOHhhwh危岩照片岩性变质砂岩基座岩性变质砂岩岩层产状273°∠28°分布高程(m)861.90~857.42 危岩形态不规则块体块体规模(m)(长×高×厚)3.3×3.75×1.5 危岩体积(m3)18.56主崩方向(°)76°崩塌方式滑移式最大垂直落差(m)136.90m最大水平落距(m)95.67m控制结构面及其描述①组裂隙,产状为87°∠55°,延伸3~4m,间距0.50~2.00m,张开度20~30mm,裂面粗糙,局部粘土或碎石充填;②组裂隙,产状为200°∠76°,延伸3~5m,间距3.00~4.00m,张开度5~20cm,裂面粗糙,局部粘土或碎石充填;③岩层产状:273°∠28°④边坡坡向:75°∠70°剖面、立面图比例尺:1:10075°51'结构面赤平投影分析图NESW1234①岩层产状:273°∠28°②裂隙LX1产状:87°∠55°③裂隙LX2产状:200°∠76°④边坡坡向:75°∠70°稳定性定性分析基本稳定稳定性定量分析计算参数γ天=23.6kN/m3,γ饱和=23.8kN/m3 ,S=29.56㎡ Q=34.88 kN/m,α=70°,L=3.35m,h w=2.12m。

计算结果及稳定性分析工况1 F=1.324工况2 F=1.190工况3 F=1.268稳定性综合评价工况1 稳定工况2 欠稳定工况3 基本稳定治理措施建议清除表3.6-2 W2危岩体特征、稳定性评价及整治方案建议说明表位置剖面2计算受力分析图aβαbvGOHhhwh危岩照片岩性变质砂岩基座岩性变质砂岩岩层产状273°∠28°分布高程(m)851.12~848.29 危岩形态不规则柱状块体规模(m)(长×高×厚)3.14×4.31×1.4 危岩体积(m3)8.44主崩方向(°)123°崩塌方式倾倒式(重心在内) 最大垂直落差(m)125.32m最大水平落距(m)60.50m控制结构面及其描述①组裂隙,产状为130°∠40°,延伸3~8m,间距1.00~5.00m,张开度10~20mm,裂面粗糙,无充填;②组裂隙,产状为200°∠78°,延伸3~5m,间距3.00~4.00m,张开度5~30cm,裂面粗糙,无充填;③岩层产状:273°∠28°④边坡坡向:123°∠55°剖面、立面图比例尺:1:100123°37'结构面赤平投影分析图NESW1234①岩层产状:273°∠28°②裂隙LX1产状:130°∠40°③裂隙LX2产状:200°∠78°④边坡坡向:123°∠55°稳定性定性分析稳定稳定性定量分析计算参数γ天=23.6kN/m3,γ饱和=23.8kN/m3 ,S=2.77㎡ Q=3.27 kN/m,α=66°,β=80°,f lk=108kPa, H=3.2m,h=3.19m,a=0.58m,b=0.79m,h0=1.61m。