原生动物系列实验

- 格式:ppt

- 大小:648.00 KB

- 文档页数:15

原生动物实验报告原生动物实验报告引言:原生动物是一类微小而古老的生物,它们广泛存在于水体和土壤中。

虽然它们的体型微小,但原生动物在生态系统中起着重要的角色。

为了更好地了解原生动物的生态和生理特征,我们进行了一系列的实验研究。

实验一:原生动物的觅食行为在这个实验中,我们选取了一种常见的原生动物——草履虫。

我们将草履虫放置在一块玻璃底板上,并在底板上滴加一滴融化的糖水。

通过显微镜观察,我们发现草履虫会迅速游动并聚集在糖水滴的周围。

它们用自己的纤毛将糖水吸入口中,这是它们获取营养的方式之一。

通过这个实验,我们了解到原生动物的觅食行为与其生存和繁殖密切相关。

实验二:原生动物的繁殖方式为了探究原生动物的繁殖方式,我们选择了一种常见的原生动物——草履虫。

我们观察到,草履虫的繁殖方式主要有两种:二分裂和有性繁殖。

在二分裂过程中,草履虫会先将自己的核分裂成两个,然后分别形成两个新的个体。

而在有性繁殖中,两个不同的草履虫会通过接触并交换部分染色体,然后分别形成两个新的个体。

这些观察结果揭示了原生动物的繁殖方式的多样性和适应性。

实验三:原生动物的生态功能为了了解原生动物在生态系统中的功能,我们进行了一项关于原生动物对水体中有害物质的处理实验。

我们在一桶水中加入了一定量的污染物,并将原生动物放入其中。

经过一段时间的观察,我们发现原生动物能够有效地降解和吸附污染物,使水体中的有害物质浓度显著降低。

这表明原生动物在水体净化和生态平衡中起着重要的作用。

实验四:原生动物对环境变化的响应为了研究原生动物对环境变化的响应能力,我们将草履虫分别放置在不同温度和光照条件下进行观察。

结果显示,草履虫对环境变化非常敏感。

在较高温度下,草履虫的活动明显减弱,而在光照不足的条件下,草履虫的生长速度也受到了明显的影响。

这些实验结果揭示了原生动物对环境变化的敏感性,进一步说明了它们在生态系统中的重要地位。

结论:通过一系列的实验研究,我们更深入地了解了原生动物的生态和生理特征。

一、实验目的1. 了解原生动物的基本形态和结构;2. 掌握原生动物的生活习性;3. 培养观察、记录和分析实验结果的能力。

二、实验原理原生动物是最低等的多细胞动物,其个体由单个细胞组成,具有细胞核、细胞质、细胞器等结构。

原生动物具有多种运动方式,如伪足运动、纤毛运动等。

通过观察原生动物,可以了解其形态结构、生活习性及与人类的关系。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:草履虫、变形虫、疟原虫等原生动物;2. 实验仪器:显微镜、载玻片、盖玻片、滴管、生理盐水、酒精、盐酸等。

四、实验步骤1. 取草履虫、变形虫、疟原虫等原生动物,分别置于载玻片上;2. 用生理盐水滴加在载玻片上,使原生动物悬浮在液体中;3. 将载玻片置于显微镜下,观察原生动物的基本形态和结构;4. 观察原生动物的运动方式,记录其运动特点;5. 观察原生动物与食物的关系,记录其摄食方式;6. 观察原生动物的生长发育过程,记录其繁殖方式;7. 将实验结果记录在实验报告上。

五、实验结果与分析1. 草履虫:草履虫呈卵圆形,细胞质中有一个大核和一个小核。

草履虫具有纤毛,能通过纤毛运动在水中旋转前进。

草履虫摄食方式为渗透和胞饮。

草履虫的繁殖方式为无性生殖,通过二分裂繁殖。

2. 变形虫:变形虫呈不规则形状,细胞质中有一个大核。

变形虫具有伪足,能通过伪足运动在固体表面爬行。

变形虫摄食方式为吞噬。

变形虫的繁殖方式为无性生殖,通过二分裂繁殖。

3. 疟原虫:疟原虫呈椭圆形,细胞质中有一个大核和一个小核。

疟原虫具有鞭毛,能通过鞭毛运动在水中游动。

疟原虫摄食方式为渗透。

疟原虫的繁殖方式为有性生殖和无性生殖相结合,经过环状体、滋养体、裂殖体、配子体等阶段。

六、实验总结通过本次实验,我们了解了原生动物的基本形态和结构、生活习性及与人类的关系。

在实验过程中,我们学会了使用显微镜观察、记录和分析实验结果。

同时,我们也认识到原生动物在自然界中的重要地位,以及它们与人类生活的密切关系。

实验一原生动物门一、目的要求通过对草履虫为代表的原生动物的形态结构的观察,了解该类动物的一般特征。

认识原生动物门所属各纲的一些常见种类。

二、材料和用具草履虫培养液,眼虫等原生动物采集液,草履虫无性生殖、接合生殖、锥虫等装片,显微镜,载玻片,盖玻片,吸管,吸水纸,棉花,洋红粉末等。

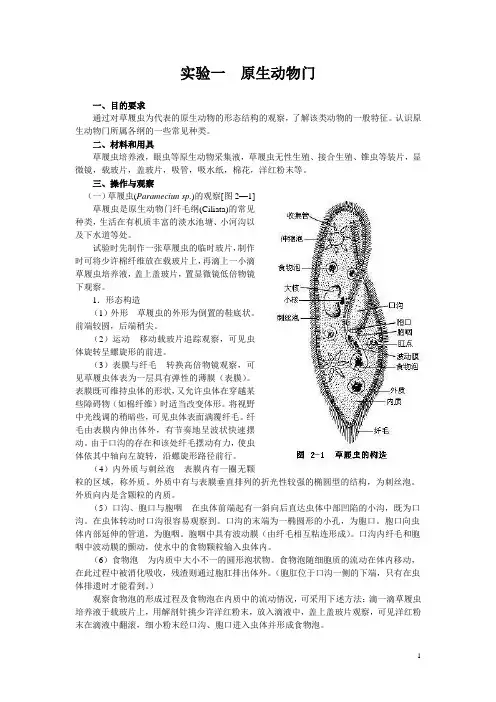

三、操作与观察(一)草履虫(Parameciun sp.)的观察[图2—1]草履虫是原生动物门纤毛纲(Ciliata)的常见种类,生活在有机质丰富的淡水池塘、小河沟以及下水道等处。

试验时先制作一张草履虫的临时玻片,制作时可将少许棉纤维放在载玻片上,再滴上一小滴草履虫培养液,盖上盖玻片,置显微镜低倍物镜下观察。

1.形态构造(1)外形草履虫的外形为倒置的鞋底状。

前端较圆,后端稍尖。

(2)运动移动载玻片追踪观察,可见虫体旋转呈螺旋形的前进。

(3)表膜与纤毛转换高倍物镜观察,可见草履虫体表为一层具有弹性的薄膜(表膜)。

表膜既可维持虫体的形状,又允许虫体在穿越某些障碍物(如棉纤维)时适当改变体形。

将视野中光线调的稍暗些,可见虫体表面满覆纤毛。

纤毛由表膜内伸出体外,有节奏地呈波状快速摆动。

由于口沟的存在和该处纤毛摆动有力,使虫体依其中轴向左旋转,沿螺旋形路径前行。

(4)内外质与刺丝泡表膜内有一圈无颗粒的区域,称外质。

外质中有与表膜垂直排列的折光性较强的椭圆型的结构,为刺丝泡。

外质向内是含颗粒的内质。

(5)口沟、胞口与胞咽在虫体前端起有一斜向后直达虫体中部凹陷的小沟,既为口沟。

在虫体转动时口沟很容易观察到。

口沟的末端为一椭圆形的小孔,为胞口。

胞口向虫体内部延伸的管道,为胞咽。

胞咽中具有波动膜(由纤毛相互粘连形成)。

口沟内纤毛和胞咽中波动膜的颤动,使水中的食物颗粒输入虫体内。

(6)食物泡为内质中大小不一的圆形泡状物。

食物泡随细胞质的流动在体内移动,在此过程中被消化吸收,残渣则通过胞肛排出体外。

(胞肛位于口沟一侧的下端,只有在虫体排遗时才能看到。

原生动物系列实验一、实验目的1.学习在显微镜下对运动活泼的微型动物的观察和实验方法。

2.认识原生质的应激性。

3.认识和理解原生动物的单个细胞是一个完整的能独立生活的有机体。

4.认识一些常见的原生动物。

二、实验仪器、设备及材料(一)实验器材:显微镜、体视显微镜、秒表、镊子、漏斗架、试管架、载玻片、盖玻片、试管、滴管、毛细滴管、玻棒、烧杯、量筒、1 ml移液管(吸管)、漏斗、滤纸、精密pH试纸(pH值范围0.5~5.0和5.0~7.0)、吸水纸、脱脂棉、橡皮吸球。

(二)实验试剂:蓝黑墨水、冰醋酸、5%醋酸、泮红粉末(天然品、非化学合成)、1%氯化钠溶液、蒸馏水。

(三)实验材料:大草履虫培养液,草履虫横分裂及接合生殖的装片。

三、实验内容与操作步骤(一)草履虫的形态结构与运动1.草履虫临时装片的制备为限制草履虫的迅速游动以便观察,先将少许棉花纤维撕松放在载玻片中部,再用滴管吸取草履虫培养液滴1滴在棉花纤维之间,盖上盖玻片,在低倍镜下观察。

如果草履虫游动仍很快,则用吸水纸在盖玻片的一侧吸去部分水(注意不要吸干),再进行观察。

2.草履虫的外形与运动在低倍镜下,将光线适当调暗点,使草履虫与背景之间有足够的明暗反差。

可见草履虫形似倒置草鞋底,前端钝圆,后端稍尖,体表密布纤毛,体末端纤毛较长。

从虫体前端开始,体表有一斜向后行直达体中部的凹沟称口沟,口沟处有较长而强的纤毛。

游泳时,草履虫全身纤毛有节奏地呈波状依次快速摆动,由于口沟的存在和该处纤毛摆动有力,而使虫体绕其中轴向左旋转,沿螺旋状路径前进。

★当遇到阻挡物时,虫体如何游动?3.内部构造选择1个比较清晰而又不太活动的草履虫转高倍镜观察其内部构造。

虫体的表面是表膜,★注意当草履虫穿过棉花纤维时,其体形可否改变,为什么?紧贴表膜的1层细胞质透明无颗粒,称外质,外质内有许多与表膜垂直排列的折光性较强的椭圆形刺丝泡;外质以内的细胞质多颗粒,称为内质。

虫体腹面口沟末端有一胞口,胞口后连一深入内质的弯曲短管,称胞咽,胞咽壁上生有由长纤毛联合形成的波动膜。

原生动物及微型后生动物的观察实验报告实验目的:本实验旨在观察原生动物及微型后生动物的形态特征、生活习性、运动方式、食性等,以了解它们在生态系统中的作用及意义。

实验材料与方法:材料:显微镜、盖玻片、载玻片、草屑、水蚤、草履虫、原螺、珊瑚虫等。

方法:1、取少量草屑放在盖玻片上,加入适量水,用显微镜观察水中的生物。

2、取一只水蚤放在载玻片上,用显微镜观察水蚤的形态特征、生活习性、运动方式、食性等。

3、取一只草履虫放在载玻片上,用显微镜观察草履虫的形态特征、生活习性、运动方式、食性等。

4、取一只原螺放在载玻片上,用显微镜观察原螺的形态特征、生活习性、运动方式、食性等。

5、取一只珊瑚虫放在载玻片上,用显微镜观察珊瑚虫的形态特征、生活习性、运动方式、食性等。

实验结果:1、观察草屑水中的生物,发现水中有一些细小的、透明的生物,它们在水中自由游动,大小约为几个微米至十多个微米不等,属于原生动物。

2、观察水蚤,发现它们在水中跳跃游动,身体呈椭圆形,有一对长达数毫米的触角,能够吞噬水中的浮游生物。

3、观察草履虫,发现它们身体呈细长形,能够在水中自由游动,其身体表面有着许多细小的纤毛,用于运动和捕食细菌、浮游生物等。

4、观察原螺,发现它的身体呈螺旋形,能够在水中游动,头部有一对触角和一对眼睛,能够感知周围环境。

5、观察珊瑚虫,发现它们的身体呈多边形或圆柱形,能够在水中自由游动,其身体表面有着许多细小的纤毛,用于捕食浮游生物。

结论:通过以上实验,可以发现原生动物及微型后生动物在水生生态系统中起着重要的作用,它们是生态系统中的基本组成部分,能够维持水生生态系统的稳定性和健康发展。

同时,本实验也深化了我们对生物多样性的认识,加深了我们对生态系统的理解和保护意识。

原生动物及微型后生动物的观察实验报告实验目的:通过观察原生动物及微型后生动物的形态、生活习性等特征,了解它们的生态环境和生命活动,探究它们在生态系统中的作用。

实验材料:显微镜、载玻片、盖玻片、草屑、水样、显微镜切片、原生动物标本。

实验步骤:1.观察草屑中的微生物取一小块草屑,放入载玻片上,加入一滴水,盖上盖玻片,用显微镜观察。

结果:在草屑中可以看到许多微小的生物,它们的形态各异,有的呈球形,有的呈杆状,有的呈螺旋形。

2.观察水样中的微生物取一滴水样,放入载玻片上,加入一滴水,盖上盖玻片,用显微镜观察。

结果:在水样中可以看到许多微小的生物,它们的形态各异,有的呈球形,有的呈杆状,有的呈螺旋形。

3.观察原生动物标本取一块原生动物标本,放入载玻片上,加入一滴水,盖上盖玻片,用显微镜观察。

结果:在原生动物标本中可以看到许多微小的生物,它们的形态各异,有的呈球形,有的呈杆状,有的呈螺旋形。

其中,有些生物具有纤毛或鞭毛,可以通过它们的运动方式来判断它们的种类。

4.观察显微镜切片取一块显微镜切片,放入载玻片上,加入一滴水,盖上盖玻片,用显微镜观察。

结果:在显微镜切片中可以看到许多微小的生物,它们的形态各异,有的呈球形,有的呈杆状,有的呈螺旋形。

其中,有些生物具有纤毛或鞭毛,可以通过它们的运动方式来判断它们的种类。

实验结论:通过观察原生动物及微型后生动物,我们可以发现它们在生态系统中扮演着重要的角色。

它们是生态系统中的基础生物,是食物链的起点,也是分解有机物的重要生物。

同时,它们的形态各异,生活习性也不同,这些特征使它们能够适应不同的生态环境,维持生态系统的平衡。

通过这次实验,我们更加深入地了解了原生动物及微型后生动物的生态环境和生命活动,也更加深刻地认识到它们在生态系统中的重要作用。

一、实验目的1. 了解原生动物的基本形态、结构和生理功能。

2. 掌握原生动物实验的基本操作方法。

3. 培养实验操作能力和科学思维。

二、实验原理原生动物是一类单细胞生物,它们具有多种形态和生活方式。

通过观察原生动物,可以了解其细胞结构、生殖方式、营养方式以及运动方式等基本生物学特征。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:草履虫、变形虫、眼虫等原生动物。

2. 实验仪器:显微镜、载玻片、盖玻片、吸管、滴管、酒精灯、镊子、剪刀、蒸馏水、生理盐水、碘液等。

四、实验步骤1. 草履虫观察(1)将草履虫放入载玻片中央,加入适量生理盐水。

(2)用显微镜观察草履虫的形态、结构、运动方式等。

(3)记录观察结果。

2. 变形虫观察(1)将变形虫放入载玻片中央,加入适量生理盐水。

(2)用显微镜观察变形虫的形态、结构、运动方式等。

(3)记录观察结果。

3. 眼虫观察(1)将眼虫放入载玻片中央,加入适量蒸馏水。

(2)用显微镜观察眼虫的形态、结构、运动方式等。

(3)记录观察结果。

4. 原生动物实验操作(1)用镊子将原生动物取出,放入培养皿中。

(2)观察原生动物在不同环境条件下的运动、摄食、繁殖等现象。

(3)记录实验结果。

五、实验结果与分析1. 草履虫观察结果草履虫呈椭圆形,前端有口沟,后端有伸缩泡。

草履虫通过纤毛运动,摄取食物颗粒。

2. 变形虫观察结果变形虫呈不规则形状,通过伪足运动,摄取食物颗粒。

3. 眼虫观察结果眼虫呈卵圆形,前端有眼点,后端有伸缩泡。

眼虫通过纤毛运动,摄取食物颗粒。

4. 原生动物实验操作结果在不同环境条件下,原生动物表现出不同的生理现象。

例如,在富含营养的环境中,原生动物生长迅速,繁殖能力强;在营养不足的环境中,原生动物生长缓慢,繁殖能力降低。

六、实验结论1. 原生动物是一类单细胞生物,具有多种形态和生活方式。

2. 通过观察原生动物,可以了解其细胞结构、生殖方式、营养方式以及运动方式等基本生物学特征。

3. 原生动物实验操作有助于提高实验操作能力和科学思维。

观察原生动物实验报告观察原生动物实验报告引言:原生动物是一类微小而古老的生物,它们存在于水中、土壤中以及其他各种环境中。

在生物学研究中,观察原生动物的行为和特征对于了解生态系统和生物多样性具有重要意义。

本实验旨在通过观察原生动物的运动、繁殖和食物摄取等行为,揭示它们的生活方式和适应能力。

实验目的:1. 观察原生动物的运动方式和速度。

2. 观察原生动物的繁殖方式和速率。

3. 观察原生动物的食物摄取方式和偏好。

实验材料和方法:1. 实验材料:显微镜、玻璃片、显微镜载玻片、培养皿、原生动物样本。

2. 实验方法:a. 准备工作:将原生动物样本放入培养皿中,加入适量的培养液。

b. 运动观察:将一滴培养液取出,放在显微镜载玻片上,用显微镜观察原生动物的运动方式和速度。

c. 繁殖观察:观察原生动物样本在培养皿中的繁殖情况,记录新生个体的数量和速率。

d. 食物摄取观察:添加不同种类的食物颗粒到培养皿中,观察原生动物对不同食物的摄取情况。

实验结果:1. 运动方式和速度:经观察发现,原生动物的运动方式多样,有的通过顺流游动,有的通过摆动纤毛前进,还有的通过伸缩变形的身体来移动。

运动速度也因种类不同而有所差异,有的迅速移动,有的缓慢前进。

2. 繁殖方式和速率:在培养皿中观察到原生动物的繁殖情况,发现它们主要通过二分裂的方式进行繁殖。

在一段时间内,原生动物的数量呈指数增长,说明其繁殖速率较快。

3. 食物摄取方式和偏好:实验中添加了不同种类的食物颗粒,观察到原生动物对不同食物的摄取情况。

有些原生动物对特定类型的食物有偏好,更多地摄取某些食物颗粒。

然而,也有些原生动物对各种食物都表现出相似的摄取程度。

讨论与结论:通过观察原生动物的运动、繁殖和食物摄取等行为,我们可以了解它们的生活方式和适应能力。

原生动物的多样性使得它们能够在不同环境中生存和繁衍。

不同的运动方式和速度使得它们能够适应不同的生态环境,寻找食物和逃避捕食者。

快速的繁殖速率使得原生动物能够在短时间内增加数量,适应环境的变化。

原生动物的实验报告原生动物的实验报告引言原生动物是一类微小而古老的生物,广泛分布于淡水和海水中。

它们在生态系统中扮演着重要的角色,对环境的生物循环和生物多样性具有深远影响。

为了更好地了解原生动物的生态特征和生理机制,我们进行了一系列实验研究。

本报告将介绍我们的实验设计、方法和结果,以及对这些结果的讨论和分析。

实验设计我们选择了两种常见的原生动物作为实验对象,分别是草履虫和鞭毛虫。

实验包括两个部分:观察原生动物的行为和繁殖特征以及研究其对环境因素的响应。

方法1. 观察行为和繁殖特征:我们在实验室中建立了一组原生动物培养箱,为它们提供适宜的温度、光照和营养条件。

通过显微镜观察和记录原生动物的游动方式、摄食行为以及繁殖方式。

2. 环境因素的响应:我们分别将草履虫和鞭毛虫暴露在不同的环境条件下,包括不同温度、光照和盐度。

观察它们的行为变化和生理反应,并记录相关数据。

结果1. 行为和繁殖特征观察:我们发现草履虫以伸缩的伪足进行游动,摄食方式为吞噬细菌和有机颗粒。

而鞭毛虫则通过鞭毛的摆动进行游动,捕食其他微生物。

在繁殖方面,草履虫通过二分裂繁殖,而鞭毛虫则通过纵裂繁殖。

2. 环境因素的响应:我们发现草履虫对温度和盐度的变化非常敏感。

在较高温度下,其游动速度加快,而在高盐度环境下,其活动减弱。

而鞭毛虫则对光照变化更为敏感,在强光照射下,其摆动频率增加。

讨论和分析通过实验我们对原生动物的行为和生理特征有了更深入的了解。

草履虫和鞭毛虫的不同游动方式和摄食方式反映了它们在生态系统中的不同角色。

草履虫以吞噬细菌和有机颗粒为食,对细菌数量和有机物分解具有重要影响;而鞭毛虫则是微生物的捕食者,对维持微生物群落平衡起着关键作用。

此外,我们的实验还揭示了原生动物对环境因素的敏感性。

草履虫对温度和盐度变化的响应表明了它们对水体环境的适应性。

而鞭毛虫对光照的敏感性则可能与其摄取光合细菌有关。

结论通过本次实验,我们对原生动物的行为特征、繁殖方式以及对环境因素的响应有了初步认识。