新闻自由与言论自由思想来源

- 格式:ppt

- 大小:2.62 MB

- 文档页数:37

浅析新闻自由新闻自由是近代西方自由主义思想的组成部分,最初被表述为言论自由和出版自由。

在人类历史上,随着自由资本主义在欧洲的崛起,一些思想家在17~18世纪率先提出了要求言论、出版自由的口号。

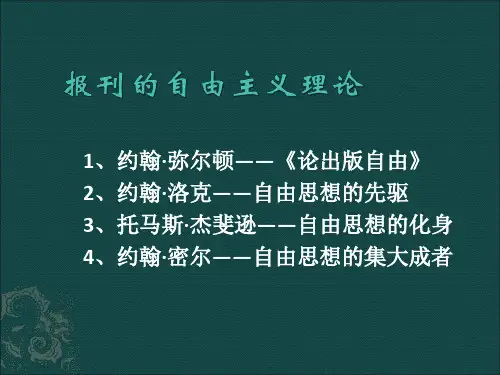

新闻自由观念在西方的发展经历了从约翰·弥尔顿到约翰·洛克到密尔,最后由杰弗逊把出版自由和言论自由付诸实施,用法律的形式加以保护。

而中国的新闻自由观则是外国传教士传入的。

国人新闻自由的思想是由太平天国时期的洪仁玕首次提出。

此后,随着中国社会与西方国家更加频繁地接触,王韬、郑观应、梁启超、康有为、严复以及孙中山等一批先进的中国人也对西方的新闻理论与实践进行研习,并将其中部分理念引入中国,付诸于各种报刊活动中。

西方的新闻自由的特点主要体现在:1.西方的新闻自由思想有着深厚的政治、哲学基础。

由于西方社会的政治民主和宗教自由的增长,以及自由贸易与旅行探险的扩展,自由放任主义经济被社会广泛地接受,再加上启蒙运动的推动,新闻的自由主义观念应运而生。

2.西方的新闻自由思想在民众中是普遍的,彻底的西方新闻自由观念的发展经历了一个自下而上的过程,西方社会争取言论自由和出版自由的斗争过程是极其惨烈的。

3.西方的新闻自由思想被看作是个人与生俱来的一种权力。

出版自由和言论自由是不需要任何人恩赐的,把个体自由放在了至高无上的地位。

相对比西方而言,中国的新闻自由的特点:1.新闻自由观念的工具理性代替了价值理性在鸦片战争到五四运动之间的近70年里,中国近代报人基本上是围绕抵御外辱、自救图强的主题来探讨“出版自由”和“言论自由”的。

在五四运动以前,新闻自由在中国是当作一种武器来使用的,即是当作一种通往国家富强、民族文明的工具来看待的。

无论是在国人第一次办报高潮时期,还是在辛亥革命时期,先进的中国人争取办报自由基本上是为了保国保种,救国图存,这和西方的新闻自由观念毫不相干。

新闻自由的理念被误读成了一种武器,这种从实用角度出发,在西方争取办报自由的历史上是没有的。

中山大学研究生学刊(社会科学版)第32卷第3期JOURNAL OF THE GRADUATES VOL.32ɴ32011SUN YAT-SEN UNIVERSITY(SOCIAL SCIENCES)2011杰斐逊的新闻自由思想与实践*刘冬生(中山大学,历史学系,广州510275)【内容提要】托马斯·杰斐逊是美国建国初期著名的资产阶级思想家和政治家,他一生致力于启蒙思想的发展和传播,为美利坚合众国的建立奠定了坚实的理论基础。

特别值得一提的是,杰斐逊所倡导的自由权具有十分广泛的涵义,同时也是其自然权利思想的核心部分之一。

具体来说,杰斐逊主张的自由权包括言论自由、新闻出版自由和宗教自由三个部分,其中又以新闻出版自由思想最为突出,对后世的影响也最为深远。

【关键词】杰斐逊;新闻自由;实践一、杰斐逊新闻自由思想的渊源一般认为,杰斐逊的自然权利思想来源于洛克和卢梭,但就其新闻自由思想来说,卢梭的影响相对较小,洛克则是杰斐逊新闻自由思想的主要来源。

除洛克之外,对杰斐逊新闻思想产生较大影响的便是弥尔顿。

事实上,洛克和弥尔顿在新闻思想领域的探索为日后欧美新闻自由思想的发展奠定了坚实的理论基础,其后的诸多思想家均是在他们的基础上进行发展和深化的,杰斐逊亦是如此。

(一)洛克的影响从整体上看,杰斐逊的政治思想受到了洛克思想的深刻影响,而这一政治思想又成为其新闻自由思想的理论基础。

洛克认为:“权力的中心在于人民的意志,政府不过是受委托办事的人,人民赋予这种权力,同时也可以收回这种权利”,[1]所以政府的目的主要在于保护私有权,也包括天赋的生命权和自由权。

杰斐逊则在此基础上更进一步,他在1777年起草《独立宣言》中写道:“我们认为下面这些真理是不言而喻的:人人生而平等,造物主赋予他们若干不可剥夺的权利,其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。

为了保障这些权利,才在人们中间成立政府。

”[2]在此,杰斐逊把保障人民的自然权利作为成立政府的前提条件,明确的将人民的权利置于政府之上。

言论自由、新闻自由及其界限摘要:近些日来,陈永洲恶意虚假诽谤中联重科一案受到社会各界的广泛关注,随着长沙警方跨省抓人的发生,《新快报》的”请放人”事件更是将陈永洲案推上了舆论的风口浪尖。

笔者欲以陈永洲案为线索,对比各国关于言论自由之规定,深入探讨言论自由、新闻自由及其界限,并说明其利弊以及怎样做到言论自由、新闻自由之平衡。

关键词:言论自由新闻自由舆论监督宪法权利限制一、陈永洲事件的始末以及相关评论《新快报》记者陈永洲曾于2012年9月26日至2013年6月1日发表十余篇有关中联重科“利润虚增”、“畸形营销”、“利益输送”及涉嫌造假等一系列批评性报道。

2013年10月23日,《新快报》以标题为“请放人——敝报虽小,穷骨头,还是有那么两根的”的头版新闻向跨省抓人的长沙警方示威。

直至2013年10月30日,长沙市岳麓区检察院以陈永洲收人钱财,虚假诽谤中联重科的证据,以及造成的中联重科股票狂跌,亏损巨大并严重损害广大股民利益的严重社会后果对其以涉嫌损害商业信誉罪逮捕。

对于此次陈永洲事件,社会评论各异。

《人民日报》对陈永洲的行为做出了眼里批评,称“当许多记者怀着理想和道义,追问事实与真相的同时,也有一些害群之马,打着舆论监督的旗号,吃拿卡要、敲诈勒索,把本是服务大众的媒体,当成谋取个人、小团体利益的私器。

这种行为,让公众厌恶,令同行不齿6ygb ,也使新闻媒体的公信力受到损害。

坚决反对新闻敲诈,是维护法纪的需要,也是行业整风的需要”。

中国记协也对此持同样的态度;而有关专家学者却不然:中国政法大学法学院刘兵教授认为该案只是名誉侵权的民事纠纷,并指出损害商业信誉罪的主观构成要件表现为直接故意,即有并且以损害他人的商业信誉和商品声誉为目的,因此,间接故意与过失不构成本罪。

”可见,在刘教授看来此事的违法性与社会危害性并没有如事实所定性的触犯刑法之严重程度。

笔者认为,无论陈永洲行为的恶劣性严重与否,要以民还是刑对其定性及处罚,他都严重触犯了我国根本大法——宪法之规定。

新闻自由:从“星法庭”到“权利法案”,从《纽约时报》到《人民日报》江岳新闻自由(Freedom of the Press)又译作出版自由、言论自由,她是随着资本主义经济与政治制度的形成发展演进而来。

如今,新闻自由不仅是西方政治制度的一个重要特征,即使是在专制集权的国家里,统治阶层也会把她写进宪法装点门面,虽然现实与之相差千里。

然而不论如何,新闻自由已成为当今国际社会公认的基本人权之一。

1948年联合国宪章明确规定出版自由、言论自由是各国公民的基本权利。

1966年联合国大会通过了《国际人权公约》及其三个子公约:《经济、社会、文化权利国际公约》、《公民权利和政治权利国际公约》和《公民及政治权利国际盟约任择议定书》。

其中《公民权利和政治权利国际公约》第19条直接规定了各缔约国政府有保护新闻自由的义务。

但就是为了这一基本人权的实现,人类却经历了腥风血雨的斗争。

在腥血过后,西方国家迎来了自由的阳光;而在东方,冲破专制的自由之路仍然路漫漫其修远兮?一“星法庭”(The Court of Star Chamber)公元1450年前后,德国美因茨的工匠古登堡(Johnnes Gutenberg)改进了金属活字印刷术技术,发明了欧式印刷术及印刷机。

当时正值文艺复兴运动遍及欧洲,印刷技术和复兴思潮的结合在欧洲引发了一场思想大地震:“由于印刷机的出现,因而产生了…危险思想‟的传播,远远超过这种思想创始人的直接影响这一前景,于是问题尖锐了。

”(《多种声音,一个世界》,联合国教科文组织,1980)技术的进步直接威胁到了封建王朝的统治,本能的恐怖使各国统治者先后颁布种种法令,严厉压制出版物。

在各种法令中,最“著名”的当是“星法院法令”。

1586年,英国伊丽莎白女王(Queen Elizabeth, 1533—1603)颁布“出版法庭命令”,亦即“星法院法令”,对违犯者处以罚金、判处徒刑和肉刑,甚至可以进行不经辩护的秘密审判。

试论网络传播中的新闻自由问题一、新闻自由问题的由来新闻自由问题由来已久。

早在新闻事业诞生之前的古希腊、古罗马时代,新闻传播自由思想就已经包含在政治、经济、文化的思想体系中,集权主义、自由主义在当时已初露端倪。

到封建社会末期,新闻事业诞生的时候,由于资产阶级为谋求政治地位迫切需要传播信息、宣传观点、制造舆论,这种自由与控制之间的斗争变的异常激烈起来。

各国的封建统治者通过各种政治手段压制异己思想和信息的传播。

在中国,新闻自由与控制的斗争历史也很长。

自从唐代有了“邸报”这样一种原始状态的报纸,官府就开始对此加以控制。

自此之后的历朝历代官府都对官报的新闻源和传抄活动实行了中央控制。

但与此同时,肇始于北宋的的民间小报却屡禁不绝。

这从某种角度上说也是民众要求新闻自由的结果。

与外国不同的是,中国古代新闻事业的诞生和发展都是在封建统治阶级内部,并没有伴随着尖锐的阶级斗争和革命运动,在这个时期即使民间有要求“新闻自由”的想法,也大多处于自发状态,并没有形成系统的理论主张,当然也没有可供实践的政治土壤。

只有在外国,当“新闻自由”成为一个阶级反抗另一个阶级的斗争武器时,它才有可能被当作一个纲领性的政治主张被正式提出。

从1644年英国政论家密尔顿发表《论出版自由》的演说到1789年法国通过《人权宣言》、美国国会通过宪法第一修正案,再到1855年英国政府宣布取消印花税制度,西方的新闻自由体制才经过200多年的反复斗争得以基本确立。

然而问题远远没有结束,资产阶级在获得政权以后,其先前提出的、代表全社会公众利益的“新闻自由”口号却逐渐异化成为维护资产阶级内部自由、排斥控制其他阶级自由的工具。

正如马克思所指出的那样:“资产阶级可以不受其他阶级的同等权利的任何妨碍而享受这些自由,至于资产阶级完全禁止‘他人’享受这些自由,或是允许‘他人’在一定的条件下(每一个条件都是警察的陷阱)享受这些自由,那抹这都是仅仅为了保证‘公共安全’,也就是为了保证资产阶级的安全”。

知道你的权利言论自由和新闻自由言论自由和新闻自由是现代社会的两个重要核心价值,也是民主国家立法保障公民权利的重要内容。

言论自由和新闻自由的存在,不仅是维护公民的基本权益,还对社会的进步和发展起到至关重要的作用。

本文将从历史背景、定义和意义、相关法律保障以及现实困境等方面探讨知道你的权利言论自由和新闻自由的重要性。

一、历史背景言论自由和新闻自由的概念源远流长,在现代民主国家建设之前就已经亘古不变地存在。

封建社会中的言论受到严格控制和限制,人们缺乏言论自由的权利。

17世纪欧洲启蒙运动的兴起,人们开始呼吁并争取言论自由和新闻自由的权利。

在法国大革命期间,《人权宣言》正式将言论自由和新闻自由确立为人权的重要内容。

随着民主制度的发展,言论自由和新闻自由逐渐成为现代社会不可或缺的基本权利。

二、定义和意义言论自由是指公民在不违反法律法规的前提下,有权利表达个人观点、意见和看法的自由。

它体现了公民的思想独立和自由表达的权力,为公民提供了交流、讨论和思考的平台。

言论自由的存在,有助于促进个人思想的创新、社会进步的推动以及民主制度的健全发展。

新闻自由是指媒体在遵守职业伦理和法律法规的前提下,有权利进行新闻报道和信息传播的自由。

它是公民获取真实有效信息的重要途径,也是监督政府权力、维护社会公正和民主价值的重要手段。

新闻自由的存在,保障了公众知情权和表达权,促进了社会的公开透明和舆论多元。

言论自由和新闻自由的意义在于:首先,它们是现代社会人权的重要组成部分,保障了公民的基本权益;其次,它们有助于推动社会的进步与发展;最后,它们在民主制度中起到重要的监督和制约作用,保证公共权力的合法性和透明度。

三、相关法律保障为了保护和促进言论自由和新闻自由的实现,各个国家都制定了相应的法律法规。

例如,美国的《宪法修正案第一条》明确规定:“国会不得立法限制言论的自由,或禁止人民和平集会,或要求政府进行申诉以获得救济。

”英国的《国内安全法》也确保了言论自由和新闻自由的权利。

西⽅新闻⾃由理念的形成和发展2019-09-28从本质上说,⼤众传播是民主性的传播⼿段。

不过它本⾝并不必然带来民主,它只是具有潜在的民主功能。

现代历史表明,⼤众传播既推动着民主的发展,也强化着专制极权政治。

在极权政治下,对⼤众传播媒介的垄断成为实⾏极权统治的最有⼒的⼿段。

正是这⼀点,使当代的极权政治对⼈民的精神奴役和控制远远超过古代任何形式的专制。

歇斯底⾥的政治狂热、普遍的政治⽆知状态、公民失去独⽴思考和判断能⼒、对政治统治者宗教般的服从与崇拜(当代的查⾥斯玛现象),这些现代的病态政治现象,都是借助于统治者对⼤众传播的控制实现的。

从这个意义上说,法西斯主义是⼤众传播时代的产物。

报纸和⼴播等⼤众传播⼿段曾成为法西斯主义政党控制社会的有⼒⼯具。

希特勒曾得意地说:“我的新闻组织是⼀个真正成功的例⼦,我们已经消除了任何⼈想说什么就有权利说什么的政治⾃由的观念。

”墨索⾥尼也得意地说过:“我认为法西斯新闻理论是我的交响乐。

”。

在西⽅民主社会⾥,⼤众传播能够成为民主的⼯具,在民主体制中发挥有效的作⽤,是以对新闻⾃由的法律保障为基础的。

所谓新闻⾃由,是⼀种消极的防范措施,⽤以保障新闻媒介免受政府控制的独⽴性。

西⽅⼈认为,新闻⾃由对于民主制度是必不可少的。

⼀位西⽅学者指出:“不管民主的定义是什么,没有新闻⾃由,民主本⾝就⽆法存在。

”(希尔斯曼:《美国是如何治理的》,第390页。

)1、新闻⾃由的确⽴在西⽅,最初的⼤众传播⼿段即印刷术的出现,成为推动民主建⽴的原始动⼒之⼀。

当时,作为新知识新思想载体的书籍承担起批判传统社会的功能。

⽆论在⽂艺复兴时代、英国⾰命时代还是法国启蒙运动时期都是如此。

虽然各国统治者和官⽅教会都极⼒实⾏⾔论控制,但西⽅社会具有多元化特征,各民族国家并⽴但⼜相互紧密联系和影响、各国发展的不平衡、政教分⽴、教会内部的分裂等因素,以及思想家和学者追求真理的勇⽓等,都使思想的控制难以奏效。

⼤众传播越是发展,越是展⽰出其威⼒,越是促使不同的政治⼒量⼒图实现对它的控制。

言论自由、出版自由与新闻自由概念传入中国的历史考察路鹏程(华东师范大学传播学院新闻系 上海 200062)内容摘要:言论自由、出版自由以及新闻自由的概念是从西方先后舶来的,而不是在前者舶来以后随着中国新闻事业的发展自然而然地孕育生成了后者。

言论自由与出版自由观念1833年由《东西洋考每月统记传》首次从西方输入中国,直至1899年言论自由与出版自由的概念才由梁启超明确提出。

而新闻自由这一概念迟至1944年美国发起信息自由运动后才开始传入中国。

[China Media Report Overseas. 2010; 6(3): 20-29]关键词:近代中国;言论自由;出版自由;新闻自由;历史考察一 引言众所周知,言论自由、出版自由和新闻自由这三个概念是随着近代西学东渐之潮传入中国的舶来品,但学界目前对这三个概念在中国近代的历史变迁情况却尚不清楚。

这表现在,其一、学者们对新闻自由概念何时传入中国的时间界定上存在着分歧。

如有研究者说,1833年《东西洋考每月统记传》上刊登的《新闻纸略论》一文提出了“新闻自由”的概念,“这是‘新闻自由’第一次在中国报刊上出现”(童兵,林涵2001:58;马光仁,2007:39)。

而张继木(2008)却指出,直至“清末严复所处的那个时代并没有产生新闻自由的命题。

”这两种说法究竟孰对孰错?其二、学者们对中国近代言论自由、新闻自由概念的使用和变化情况的论断比较模糊。

如李秀云(2007)说“20世纪二三十年代,人们大多没有将‘言论自由’与‘新闻自由’两个概念进行区分。

”那么,当时有少数人将‘言论自由’与‘新闻自由’两个概念进行了区分吗?如果有,他们是谁?此外,国人又是在何时开始普遍区别使用这两个概念的呢?而对于这些问题李秀云都没有回答。

其三、截至目前为止,学界对中国近代言论自由、出版自由和新闻自由概念的变化情况进行全面而系统的历史考察尚付阙如。

为了廓清学界对这三个概念历史变迁的认识存在的模糊和歧见,本文拟对言论自由、出版自由与新闻自由概念究竟何时传入我国作一较为详尽的历史考察。

新闻自由与新闻事业的社会控制随着新闻事业规模的不断扩大及其在社会生活中的作用力和影响力不断增强,不同的政治力量和利益集团越来越重视对新闻事业的掌握和控制,因此,国与国之间,阶级与阶级之间围绕新闻自由的议论和斗争始终没有停止过。

标签:新闻自由;新闻事业;社会控制据学者们的研究,言论出版自由思想的最早来源,可以追溯到古希腊、罗马时期,当然这种自由与今天传播事业发达情况下的新闻自由是不能同日而语的。

真正成为现代新闻思想自由思想源头的言论出版自由思想是在17世纪发源的。

最早提出“出版自由”这个口号的是英国著名的政治家、诗人约翰·弥尔顿。

新闻自由是公民的一项政治权利,是宪法所规定的公民的言论、出版自由在新闻传播活动中的体现和运用。

新闻自由作为思想自由的延伸与发展,是公众民主意识觉醒的结果,也是社会高度发达的象征。

要保证一个社会的新闻自由首先要保证一个社会的思想自由。

而思想的自由又是以民众自由地传播和接受外在环境讯息为前提。

”思想并不是凭空而来的玄想,尤其是对于大多数人,要使他们有新的思想、新的意见,首先必须灌输以新的常识、信息,才能养成其发表意见之能力。

其次必须供给以客观的事实,才能使其有所依据、有所批评、有所建议。

因此,新闻自由与思想自由互为基础,相互促进。

一个国家新闻自由的程度预示着这个国家民主化程度的高低。

“新闻自由”这个口号,从字面上看是抽象的,没有任何阶级内容,谁都可以使用这个口号。

实际上它却是具体的,作为公民政治权利的一个重要组成部分,新闻自由归根结底要受到该社会的经济制度和政治制度的制约。

有人天真的认为,新闻自由就是想说什么就说什么,想怎么说就怎么说,别人不应干预和限制。

这是对新闻自由的一种误解。

新闻自由既然是属于统治阶级的特权,那么,享有这一权利的新闻媒介和新闻工作者,他们的言行就不得超越统治阶级的范围,监督也好,批评也好,前提是不能损害统治阶级的根本利益。

美国是号称新闻最自由的国家,他们的新闻传播活动也不得危害国家的安全、“不得蔑视法庭”、“不得扰乱社会”、“不得诽谤诋毁别人”、“不得触及别人的隐私权”等。