犯罪主观方面新

- 格式:ppt

- 大小:663.00 KB

- 文档页数:56

摘要:犯罪主观方面包含成心、过失、动机和目的各要素,这些要素的认定,对刑法规定的一切犯罪的认定都具有直接的决定意义。

也就是说,在刑事审判中,要认定被告人有罪,必须首先对被告人犯罪的主观方面进行认定。

但司法实践当中,参与刑事诉讼的司法人员和辩护律师,往往忽略对行为人犯罪主观方面的认定,从而导致冤案的产生,这样的案例不在少数。

本文通过论述认为:犯罪主观方面的认定是一个非常重要但又十分复杂的问题,并且认为只有陪审团才能对这一既重要而又复杂的问题作出最接近实际的认定。

关键词:犯罪主观方面、成心、过失、认定主体、陪审团。

概述对刑法规定的犯罪来说,行为人的主观方面,特别是行为人的罪过也即成心或过失,将成为认定其是否构成犯罪必不可少的一个要件;而认定行为人的目的也将成为认定行为人构成某种犯罪的特定要件;至于行为人的动机,依据现行法律规定虽然不影响对行为人构成犯罪的定性,但对行为人的量刑仍具有积极意义。

因此,认定行为人主观方面各要素在刑事诉讼中有着十分重要的现实意义。

《X刑法》第十六条规定:“行为在客观上虽然造成了损害结果,但是不是出于成心或者过失,而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的,不是犯罪。

〞本条规定说明,那怕产生了多么严峻的损害结果,只要造成这种结果的行为人没有成心或过失,行为人都不构成犯罪,不管行为人是否具备完全的刑事责任能力。

也就是说,行为人是否犯罪完全取决于他在主观方面是否具有罪过,即成心或过失。

可以这样认为,《刑法》的每一条款犯罪以及刑罚轻重的设定,要考虑的最主要因素就是行为人的主观恶性大小。

而行为人主观恶性的大小不仅取决于他的行为,更取决于他在主观方面是否有罪过。

因此,在刑事诉讼中,对被告人犯罪的认定,从某种意义上说就是对其犯罪主观方面的认定。

那么,如何认定刑事被告人主观方面各要素呢?这实际上是一个非常复杂的问题,但在目前的刑事审判当中,我们却把它忽略了。

这样做的严峻后果是导致冤案的产生,而忽略这些要素认定的原因又产生于我们过于简单化的审判组织形式,即合议庭或独任审判员。

刑事法中的犯罪的主观方面引言:刑事法是指对犯罪行为进行规范和处理的法律体系,它包括刑法、刑事诉讼法等相关法律。

在刑事法中,犯罪的主观方面是指犯罪主体的主观意识和主观目的。

主观方面对于确定犯罪的程度和是否犯罪起着重要作用。

本文将从主观方面的构成要素、构成主观方面的证据和刑事法中犯罪主体的责任等方面进行探讨。

一、主观方面的构成要素在刑事法中,犯罪的主观方面一般包括以下构成要素:犯罪主体的故意、犯罪的目的和犯罪的精神状态。

1. 犯罪主体的故意故意是指犯罪主体在实施犯罪行为时明知故犯或者应当明知而故意为之的心理状态。

犯罪主体的故意是判断犯罪是否成立的重要要素之一。

如果犯罪主体没有故意,即没有主观上的功过意识,那么他的行为不应被认定为犯罪。

2. 犯罪的目的犯罪的目的是指犯罪主体实施犯罪行为的目的和动机。

不同的犯罪行为可能有不同的目的,比如为了谋取财物、满足报复心理等。

犯罪的目的也是判断犯罪性质和程度的重要依据之一。

3. 犯罪的精神状态犯罪的精神状态是指犯罪主体在实施犯罪行为时所表现出的心理状态。

不同的犯罪行为可能对应不同的精神状态,比如有预谋的、慌乱的、冷静的等。

犯罪的精神状态可以反映犯罪主体的内心世界和行为特征。

二、构成主观方面的证据在刑事法中,构成主观方面的证据是判断犯罪主体的主观意识和主观目的的重要依据。

这些证据可以包括口供、书证、物证和鉴定意见等。

1. 口供犯罪主体的口供是构成主观方面的重要证据之一。

通过对犯罪主体的讯问和审讯,可以了解他的犯罪动机、心理状态等信息。

但口供的真实性有时较难确定,需要通过其他证据的佐证来进行判断。

2. 书证书证是指犯罪主体的书面陈述或记录,比如日记、亲笔信等。

这些书证可以提供犯罪主体的主观意识和主观目的的直接证据。

3. 物证物证是指与犯罪行为直接相关的物品,如作案工具、赃款物品等。

通过物证可以还原犯罪主体的犯罪活动,进一步了解他的主观方面。

但物证本身并不能直接证明犯罪主体的故意和目的,需要与其他证据相结合进行判断。

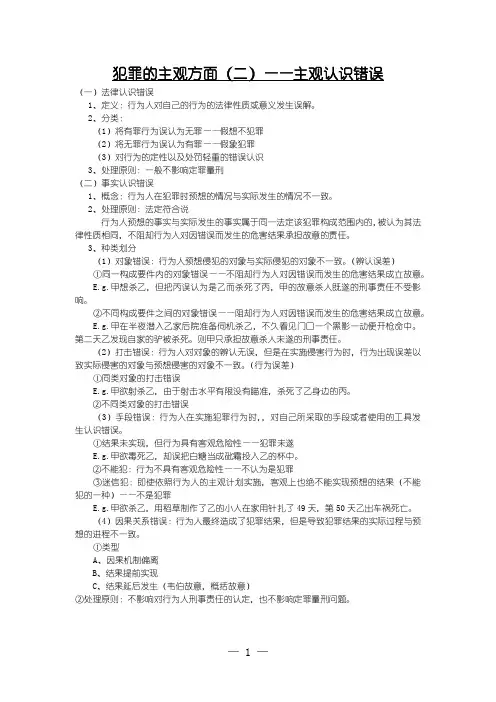

犯罪的主观方面(二)——主观认识错误(一)法律认识错误1、定义:行为人对自己的行为的法律性质或意义发生误解。

2、分类:(1)将有罪行为误认为无罪——假想不犯罪(2)将无罪行为误认为有罪——假象犯罪(3)对行为的定性以及处罚轻重的错误认识3、处理原则:一般不影响定罪量刑(二)事实认识错误1、概念:行为人在犯罪时预想的情况与实际发生的情况不一致。

2、处理原则:法定符合说行为人预想的事实与实际发生的事实属于同一法定该犯罪构成范围内的,被认为其法律性质相同,不阻却行为人对因错误而发生的危害结果承担故意的责任。

3、种类划分(1)对象错误:行为人预想侵犯的对象与实际侵犯的对象不一致。

(辨认误差)①同一构成要件内的对象错误——不阻却行为人对因错误而发生的危害结果成立故意。

E.g.甲想杀乙,但把丙误认为是乙而杀死了丙,甲的故意杀人既遂的刑事责任不受影响。

②不同构成要件之间的对象错误——阻却行为人对因错误而发生的危害结果成立故意。

E.g.甲在半夜潜入乙家后院准备伺机杀乙,不久看见门口一个黑影一动便开枪命中。

第二天乙发现自家的驴被杀死。

则甲只承担故意杀人未遂的刑事责任。

(2)打击错误:行为人对对象的辨认无误,但是在实施侵害行为时,行为出现误差以致实际侵害的对象与预想侵害的对象不一致。

(行为误差)①同类对象的打击错误E.g.甲欲射杀乙,由于射击水平有限没有瞄准,杀死了乙身边的丙。

②不同类对象的打击错误(3)手段错误:行为人在实施犯罪行为时,,对自己所采取的手段或者使用的工具发生认识错误。

①结果未实现,但行为具有客观危险性——犯罪未遂E.g.甲欲毒死乙,却误把白糖当成砒霜投入乙的杯中。

②不能犯:行为不具有客观危险性——不认为是犯罪③迷信犯:即使依照行为人的主观计划实施,客观上也绝不能实现预想的结果(不能犯的一种)——不是犯罪E.g.甲欲杀乙,用稻草制作了乙的小人在家用针扎了49天,第50天乙出车祸死亡。

(4)因果关系错误:行为人最终造成了犯罪结果,但是导致犯罪结果的实际过程与预想的进程不一致。

刑事法中的犯罪的主观方面在刑事法中,犯罪的主观方面是指犯罪行为的主体对其行为所持有的主观态度、意图、动机等方面的表现。

主观方面是构成犯罪的基本要素之一,它与客观方面相互作用,共同构成犯罪行为。

本文将从主观方面的要素、种类、证明等方面进行探讨。

一、主观方面的要素犯罪的主观方面主要包括故意和过失两个要素。

故意是指犯罪主体明知故犯,有预谋地实施犯罪行为。

而过失则是指犯罪主体不是故意实施犯罪行为,但由于粗心、疏忽等原因导致了犯罪的发生。

这两个要素在刑事法中具有不同的法律后果和刑罚程度。

故意是犯罪主观方面最常见的要素。

故意包括直接故意和间接故意。

直接故意是指犯罪主体明知自己的行为是违法的,有意识地去实施犯罪行为。

间接故意则是指犯罪主体虽然对其行为是否犯罪没有明确的意识,但对实施犯罪行为后果的发生持有明知或应知态度。

例如,我拿起石头砸向别人的头部,虽然我并没有直接意识到这个行为是犯罪的,但是我明知道这个行为会造成他人受伤。

在这种情况下,我可以被认定为故意犯罪。

过失是指犯罪主体没有故意实施犯罪行为,但由于疏忽、粗心等原因导致了犯罪的发生。

过失犯罪是犯罪中相对较轻的一种形式,也是由于犯罪主体的粗心大意导致的。

例如,我在驾驶车辆时不小心撞到行人,导致了对方受伤或死亡,尽管我并没有明知自己的行为是危险的,但由于我的疏忽大意,造成了对方的伤害,这就构成了过失犯罪。

二、主观方面的种类主观方面的种类不同,涉及到对犯罪的认识、意图、动机等方面的表现。

1. 直接主观方面:直接主观方面是指犯罪主体对犯罪行为有明确的意图和动机。

这种主观方面表现为犯罪主体凭借自己的认知和意志,直接故意实施犯罪行为。

例如,我明知盗窃是违法的,但我因为贪婪的动机而去实施盗窃行为。

2. 间接主观方面:间接主观方面是指犯罪主体虽然对其行为是否犯罪没有明确的意识,但对实施犯罪行为后果的发生持有明知或应知态度。

这种主观方面表现为犯罪主体在实施犯罪行为前,对可能引发的后果有部分的认识,但并没有直接的犯罪意图或动机。

犯罪主观方面的构成要素

犯罪主观方面的构成要素是构成犯罪的一个重要方面,它是指犯罪分子在犯罪行为中所具有的主观意图和心理状态。

犯罪的主观方面包括主观故意、主观上的目的和动机,否则会影响对犯罪行为进行认定和定性。

首先,主观故意是构成犯罪的基本要素之一。

主观故意是指犯罪人的故意或明知故犯的部分,是犯罪分子深思熟虑地选择违反法律规定,实施违法行为的主观心理活动。

在犯罪主观方面中,主观故意扮演着至关重要的角色,因为它表明了犯罪行为是有意识的、有目的的。

其次,主观上的目的在构成犯罪中也起着重要的作用。

主观上的目的是指犯罪人在实施犯罪行为时,其所追求的目标和目的。

有些犯罪分子会为了达到某种目的而实施犯罪行为,这种犯罪行为往往更加严重。

所以,在判断犯罪是否构成时,需要考虑犯罪人的主观目的。

最后,犯罪的动机也是构成犯罪主观方面的重要因素之一。

动机是指犯罪人实施犯罪行为的内在因素和目的,是推动犯罪人犯罪的动力。

犯罪的动机多种多样,有人为了金钱、权力、报复等目的而犯罪。

动机可以反映犯罪人内心深处的想法和情感,对于犯罪行为的认定和量刑都有重要影响。

综上所述,犯罪主观方面的构成要素包括主观故意、主观上的目的和动机。

这些要素在犯罪行为中起着至关重要的作用,影响着犯罪行为的性质和后果。

只有全面地了解和分析犯罪主观方面的构成要素,才能更好地认定犯罪行为,维护社会的公平正义。

刑事法中的犯罪的主观方面刑事法是规定了犯罪行为及其相应的法律后果的法律体系,主要包括刑法、刑事诉讼法等。

在刑事法中,犯罪的构成要素分为客观方面和主观方面。

客观方面指的是犯罪行为的实施过程和结果,而主观方面则涉及到犯罪人员的主观状态和意图。

本文将重点探讨刑事法中犯罪的主观方面。

一、主观方面的基本原则在刑事法中,犯罪的主观方面是犯罪人的主观性要素,主要包括犯罪人的故意、过失、主观上的因果关系等。

具体而言,主观方面体现了犯罪人的主观意识是否具备,以及在犯罪行为中是否具备一定程度的过失。

首先,犯罪的主观方面要求犯罪人的故意存在。

故意是指犯罪人在实施犯罪行为时明知其为犯罪,而希望或者接受其实现的一种态度。

只有犯罪人具备了故意,才能认定其为主观上的犯罪人。

其次,犯罪的主观方面还包括过失。

过失是指犯罪人在实施犯罪行为时对其行为结果有一定的预见性,但对于结果的发生持有轻微程度的过失态度。

与故意不同的是,过失行为并不是犯罪人希望或接受犯罪行为结果发生,而是对结果的发生有一定程度的预见性但轻视其发生的可能性。

最后,犯罪的主观方面还涉及到主观上的因果关系。

主观上的因果关系是指犯罪人的意图与犯罪行为之间的关系,即犯罪人推动犯罪行为的动机与其所完成的犯罪结果之间的联系。

只有在具备主观上的因果关系的情况下,才能认定犯罪成立。

二、主观方面与犯罪构成要件之间的关系在刑事法中,犯罪的构成要件是指以客观行为为基础的构成要件,如犯罪的对象、主体、手段、结果等,而主观方面则是客观构成要件的主观性要素。

主观方面与犯罪构成要件之间的关系是刑事法中一个重要的问题。

首先,主观方面与犯罪构成要件是相互依存的关系。

主观方面的存在是犯罪构成要件成立的基础,犯罪构成要件的存在则决定了主观方面的适用。

只有主观方面和犯罪构成要件同时存在,才能认定犯罪的成立。

其次,主观方面在犯罪构成要件中起着重要的作用。

犯罪构成要件中规定了客观行为的种类和要素,主观方面则提供了行为人的主观状态和意图。

犯罪的主观方面犯罪的主观态度有+刑法规定的犯罪所必须具备的,犯罪主体对其实施的危害行为及其危害结果所持的心理态度+犯罪主观方面包括罪过(犯罪的故意或过失)以及犯罪的目的和动机这几个因素 +犯罪目的是某些犯罪的构成要件:拐卖妇女儿童罪+犯罪动机不是成立犯罪的构成要件+犯罪主观方面是由刑法明文规定的 +犯罪主观方面是说明行为人主观恶性(罪过)的特征+犯罪主观方面的内容是心理态度–指对行为和结果的认知及对这一认知的行为目的性–罪过与危害的一致性:罪过体现在一定危害行为中,罪过心理态度必须是行为背后的驱动–行为的一切犯罪都必须具备特定犯罪主观方面+与主观方面对应的概念是的心理态度“mens rea”:可被谴责+与罪过概念最接近的是““可责性” culpability”概念,译为+行为人在对犯罪行为之客观因果机制的合理认识基础之上,对结果所抱持的不同态度:意欲(及忽视(desire),意图(negligence)intention ),确信(believe),–意欲≈直接故意的犯罪动机–意图≈直接故意的犯罪目的–确信≈间接故意(为达到与犯罪结果无关的其他目的而放任犯罪结果发生)–忽视=过失(有确信能力而疏于实践其能力,以致发生与行为目的性无直接关系的结果)1.史密斯2.史密斯3.史密斯在生杀死琼斯的1中的意欲结合在2中的确信,致史密斯产4.史密斯a扣动其手枪的扳机,意) a上或时间段a到b内杀死琼斯(故5.史密斯在3中的4中的,致史密斯基的行为) 6.史密斯在的危害结果)5中的1.史密斯意欲向女友炫耀新买的超级跑车 2.史密斯如果在城区公路的密集车流中高速穿行,3.史密斯车的意图1中的意欲结合2中的确信,致史密斯产生了飙4.意欲,并且有能力确信如控,给不特定人身和财产造成危害结果5.史密斯没有运用其能力取得其飙车的4中的确信,致史密斯基于目的6.史密斯5中的危险驾驶行为导致了车辆失控并致路人彼 +刑法第14条第一款:–明知自己的行为会发生危害社会的后果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪+犯罪故意的两项内容–认识因素,或称意识因素,即行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果–意志因素,即行为人希望或者放任这种危害结果的发生+希望说(意志说):认识到并希望发生 +认识说:只要求认识因素–主观态度无从查证,只有认识因素可以证明,同时认识决定态度–有认识就是故意,扩大了故意范围+盖然性说:认识到行为导致结果发生的较高可能性就为故意–以认识说为基础,以认识的确信度为分划标准 +容认说:日本与我国通说–以意志说为基础,以结果可能性认识为追责起点–容认结果发生的是故意,不容认的是过失+怎样理解明知的内容?1.对行为本身的认识:认识行为形态与社会危害性2.对危害结果的认识:仅仅对结果的认识不构成明知3.对与危害行为和危害结果相联系的其他犯罪构成要件事实的认识对法定的犯罪对象要有认识:奸淫幼女罪对法定的犯罪手段要有认识:(冒充国家机关工作人员)招摇撞骗罪对法定的犯罪时间、地点要有认识:偷越国边境罪4.对行为与结果间因果关系的认识:需要么?不需要么?对因果关系没有正确认识的情形能认为是对行为有正确认识么?+犯罪故意内容是否要求包含违法性认识?––但因为不知法律而不能明知自己的行为会发生危害结+关于明知自己的行为“会发生”危害社会结果的含义–必然“会发生”特定危害结果:刀刺要害–可能“会发生”特定危害结果:有效射程内枪击–也就是说,能认识到结果发生的相当概率即可 +无需认识的内容:–结果犯要求的程度性危害结果:盗窃数额较大–结果加重犯的程度性加重结果:抢劫致人死亡+现形式。

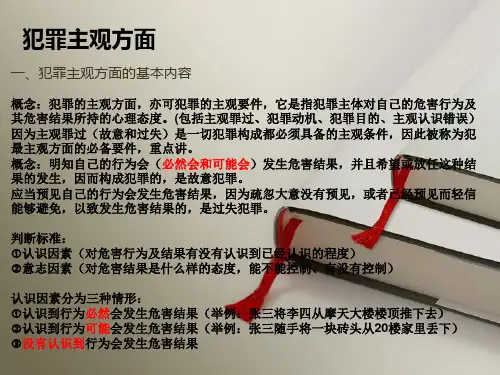

第八章犯罪主观方面第一节犯罪主观方面概述一、犯罪主观方面的概念犯罪主观方面,是指犯罪主体对自己行为及其危害社会的结果所抱的心理态度。

它包括罪过(即犯罪的故意或者犯罪的过失)以及犯罪的目的和动机这几种因素。

其中,行为人的罪过即其犯罪的故意或者过失,是一切犯罪构成都必须具备的主观要件;犯罪的目的只是某些犯罪构成所必备的主观要件,所以也称之为选择性主观要件;犯罪动机不是犯罪构成必备的主观要件,它一般不影响定罪,而影响量刑。

正确而深入地把握犯罪主观方面的概念,应当着重明确以下几个问题:(一)罪过是刑事责任的主观根据刑法典第14条和第15条规定,各种犯罪在主观方面都必须具备犯罪的故意或者犯罪的过失要件;第16条又从反面强调,行为虽然在客观上造成了损害结果,但不是出于故意或者过失心理态度的,就不构成犯罪。

从而在法律上确认,犯罪的故意或过失,乃是认定行为人构成犯罪和应对犯罪负刑事责任的主观根据。

(二)犯罪主观方面与犯罪客观方面在定罪中的关系1.确定一个人的行为构成犯罪,必须确认其同时具备犯罪的主观方面和客观方面。

任何犯罪行为都是在一定的心理态度支配下实施的。

根据我国刑法的规定,确认某人构成犯罪并追究其刑事责任,在客观方面要具备刑法所禁止的危害社会的行为,这是行为人构成犯罪并承担刑事责任的客观基础,我国刑法断然反对“主观归罪”;从主观方面看,行为人实施危害行为时必须具备主观罪过,即行为必须是在犯罪故意或者过失的心理态度下实施的,这是行为人构成犯罪并承担刑事责任的主观根据,我国刑法坚决摒弃“客观归罪”。

对于认定犯罪和追究刑事责任来说,上述犯罪的客观方面和主观方面必须同时具备,缺乏其中任何一个方面都不行。

这是我国刑法在定罪和追究刑事责任上主客观要件相统一原则的第一层含义。

2.对一个人定罪和追究刑事责任,不但要求犯罪客观要件和主观要件必须同时具备,而且还要求它们之间存在着有机联系。

这种有机联系表现在:一方面,人的客观上危害社会的活动,只有受到主观故意或者过失的心理态度支配和决定时,才是刑法中的犯罪行为;另一方面,人的危害社会的故意或过失的犯罪心理态度,永远表现在刑法所规定所禁止的危害社会的行为当中。