曾国藩家书几则

- 格式:pdf

- 大小:283.14 KB

- 文档页数:10

《曾国藩家书》读后感6篇:曾国藩家书二则读后感初读《曾国藩家书》,是在刚刚步入工作岗位的时候。

在单位的书架上,不经意发现书架上放着一本长江文艺出版社的《曾国藩家书》。

这本书,是清代曾国藩所著,由名家唐浩明进行评析,内容比较全面且深刻。

书的品相九成新,书页有点泛黄,但仍能嗅到出厂时的淡淡墨香。

那时捧读《家书》,只觉得曾国藩是个异常心细又贫困交加的人,从北京运往湖南的几两白菜种子,都要在信里反复询问收到了没有?关于兄弟子侄的教诲,也常常苦口婆心,甚至有点喋喋不休。

在京城已是朝廷二品官,居然有不少书信是向家人借钱,真有点“啃老族”的感觉。

那时候,对工作与生活的阅历较少,虽然通读《家书》,但不求甚解、感触不深。

再读《曾国藩家书》,工作的第二年。

有了对生活的感悟,有了对工作浅显的思考和感悟。

静夜之时,便常常将《曾国藩家书》置于床头,圈圈点点、细细品味。

读书的过程,让我渐渐了解到,曾国藩是中国近代史上一位重要的历史人物,他的一生毁誉参半:他是晚清“中兴第一名臣”,整肃政风、倡学西洋、开启同治中兴,使大厦将倾的清王朝多延续了60多年,但他处理“天津教案”受到荣禄欺骗,杀人割地,开了“就地正法”的先河,致使晚节不保,成为时人眼中的“卖国贼”;他地位显赫、修养精湛,但他也镇压农民起义、手段老辣,被民众冠以“曾剃头”的恶名…… 当然,对于历史人物的评价,我们不能脱离当时的历史条件,特别是对曾国藩这样的历史人物,史家自有公论。

但无论关于他的争议多大,我们都无法否认他的《家书》平淡中蕴含着真知良言,那些关于修身齐家、为学处世、用人交友、理财带兵的感悟,是他一生治政、治家、治学、治军的思想精华。

因此,品读《曾国藩家书》,就像与一位历尽沧桑、充满智慧的老者晤谈,字里行间书写着他对世事变迁的独到见解、对人生浮沉的深邃思考、对学养修为的孜孜不倦。

这些,都值得我们深思和借鉴。

比如,关于治学,他力求有志向、有见识、有恒心。

他说,“士人读书,第一要有志,第二要有识,第三要有恒”。

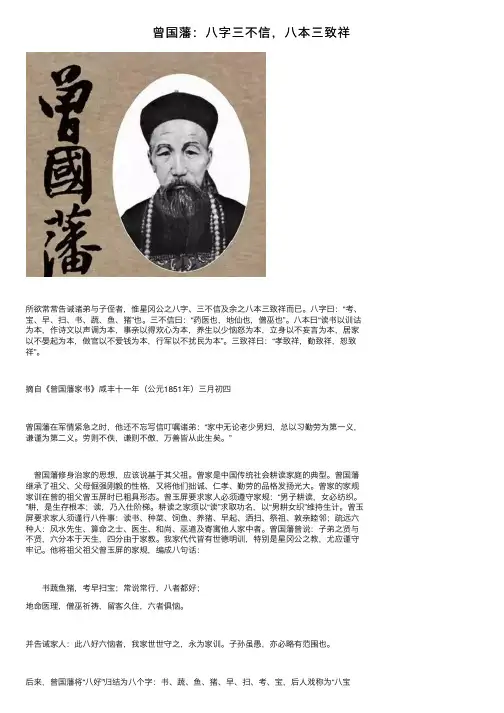

曾国藩:⼋字三不信,⼋本三致祥所欲常常告诫诸弟与⼦侄者,惟星冈公之⼋字、三不信及余之⼋本三致祥⽽已。

⼋字⽈:“考、宝、早、扫、书、蔬、鱼、猪”也。

三不信⽈:“药医也,地仙也,僧巫也”。

⼋本⽈“读书以训诂为本,作诗⽂以声调为本,事亲以得欢⼼为本,养⽣以少恼怒为本,⽴⾝以不妄⾔为本,居家以不晏起为本,做官以不爱钱为本,⾏军以不扰民为本”。

三致祥⽈:“孝致祥,勤致祥,恕致祥”。

摘⾃《曾国藩家书》咸丰⼗⼀年(公元1851年)三⽉初四曾国藩在军情紧急之时,他还不忘写信叮嘱诸弟:“家中⽆论⽼少男妇,总以习勤劳为第⼀义,谦谨为第⼆义。

劳则不佚,谦则不傲,万善皆从此⽣矣。

” 曾国藩修⾝治家的思想,应该说基于其⽗祖。

曾家是中国传统社会耕读家庭的典型。

曾国藩继承了祖⽗、⽗母倔强刚毅的性格,⼜将他们拙诚、仁孝、勤劳的品格发扬光⼤。

曾家的家规家训在曾的祖⽗曾⽟屏时已粗具形态。

曾⽟屏要求家⼈必须遵守家规:“男⼦耕读,⼥必纺织。

”耕,是⽣存根本;读,乃⼊仕阶梯。

耕读之家须以“读”求取功名,以“男耕⼥织”维持⽣计。

曾⽟屏要求家⼈须谨⾏⼋件事:读书、种菜、饲鱼、养猪、早起、洒扫、祭祖、敦亲睦邻;疏远六种⼈:风⽔先⽣、算命之⼠、医⽣、和尚、巫道及寄寓他⼈家中者。

曾国藩曾说:⼦弟之贤与不贤,六分本于天⽣,四分由于家教。

我家代代皆有世德明训,特别是星冈公之教,尤应谨守牢记。

他将祖⽗祖⽗曾⽟屏的家规,编成⼋句话: 书蔬鱼猪,考早扫宝;常说常⾏,⼋者都好;地命医理,僧巫祈祷,留客久住,六者俱恼。

并告诫家⼈:此⼋好六恼者,我家世世守之,永为家训。

⼦孙虽愚,亦必略有范围也。

后来,曾国藩将“⼋好”归结为⼋个字:书、蔬、鱼、猪、早、扫、考、宝,后⼈戏称为“⼋宝饭”;⼜将“六恼”归结为三不信:不信者为“药医也,地仙也,僧巫也”。

曾国藩说:“吾⽗⽵亭公之教⼈,则专重孝字,其少壮敬亲,暮年爱亲,出于⾄诚,故吾纂墓志,仅叙'孝’之⼀事。

吾祖星冈公之教⼈,则有⼋字、三不信。

曾国藩家书二则

曾国藩是清朝末年的重要政治家、军事家和改革家,也是中国近代史上有名的家书大家。

他的家书不仅涵盖了个人经历和思想观点,更是对后人提出的许多精神和道德要求。

以下是曾国藩的两封家书的简介:

1.《关于家书的教诲》

这封家书是曾国藩给儿子曾纪泽的一封家书,书信中曾国藩对曾纪泽的教育进行了一系列的规划和指导。

他强调了勤奋学习和修身养性的重要性,要求儿子要有坚定的意志、刻苦的精神和正确的人生价值观。

他还告诫儿子要恪守道德底线、不贪图权势和财富,要有为国家和人民奉献的精神。

这封家书展现了曾国藩严谨的治家原则和鞭策儿子努力成为一个有用之才的期望。

2.《谦受益,傲受害》

这封家书是曾国藩给其弟曾纪鲁的一封家书,书中曾国藩对曾纪鲁提出了傲慢和自负是他事业受挫的原因,要他谦虚谨慎地面对生活和学习。

曾国藩告诫他要学会宽容,决心改正自己的过失,并当仁不让地为人民和国家贡献。

这封家书中体现了曾国藩思想的成熟,通过对个人弟弟的教育来启发他人,也展示了曾国藩的家庭文化价值观。

这两封家书都彰显了曾国藩的深厚的家国情怀和家族义务,同时体现了他对家庭成员深思熟虑的关心和睿智的教诲。

通过这些家书,曾国藩呼吁后人要勤学苦练、遵守道德准则,为国家

和人民贡献自己的力量。

这些家书不仅是曾国藩作为家长和兄长的责任和义务的体现,也是他对后人有益的榜样和启迪。

曾国藩家书三则原文1. 曾国藩致父母亲的家书尊敬的父母亲:您们万福金安。

自闰三月十四日离开都城,送父亲大人回家之后,共收到了五封家书。

五月十五日收到父亲在长沙发的信,内有四弟的信和六弟的文章五首,十分欣慰。

得知祖父母身体康健,家中老少平安,诸弟读书用功,甚感欣慰。

同时,也很高兴父亲能够一路平安顺畅地从京城回到家乡。

儿子的身体一如既往地健康,每天晚上早睡早起,只是思考过度容易头昏,因此常常会静下心来修身养性,谨记父亲的保身之训。

九弟的功课保持得很好,《礼记》已经点完九本,《鉴》已读至《三国》,诗文方面各已读半本。

儿子的诗略有所进,文章尚未有明显的进步。

不过也不求速效,相信只要不断领悟,自然会有心得。

甲三在四月下旬已经能够行走,不需要人扶持,虽然还不能说话,但已经开始吃辅食了。

家中的女眷和仆人都安好如初。

敬请父母亲放心。

此致敬礼!儿子国藩敬上2. 曾国藩致诸弟的家书亲爱的弟弟们:我很高兴地告诉你们,我得知自己在大考中升官的消息了。

这是我一直以来的梦想,也是家人的期望。

我想起父亲的教诲,读书是为了明理,明理是为了修身齐家治国平天下。

为了这个目标,我一直努力不懈,希望能以自己的才学为国家做出贡献。

今天,我终于实现了自己的一个小目标,我感到非常高兴和自豪。

但是我知道,这只是我人生道路上的一小步,前面还有更长的路要走。

我会继续努力,不断提高自己的学识和能力,为国家和社会做出更大的贡献。

同时,我也希望我的弟弟们能够以我为榜样,努力学习,修身养性,成为有用之才。

让我们一起努力,为家庭、为国家、为社会创造更加美好的未来!爱你们的哥哥曾国藩写于道光二十三年三月十九日3. 曾国藩致四弟的家书亲爱的四弟:近日来得知你在家中刻苦读书,发奋用功,我深感欣慰。

你一直以来的努力和坚持终于有了回报,你的学业有了很大的进步。

我为你感到骄傲和自豪。

但是,我也希望你能够继续保持这种努力和进取的精神,不断提高自己的学识和能力。

读书不仅仅是为了取得功名和荣誉,更是为了修养身心和更好地为社会做出贡献。

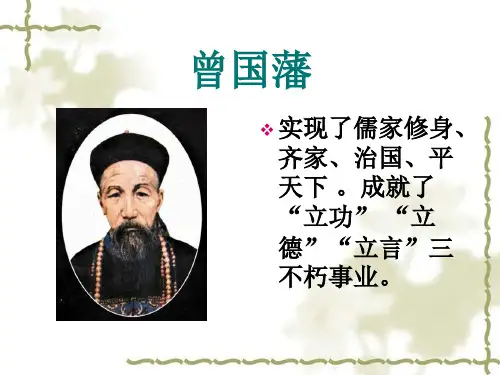

《曾国藩家书(原文注释译文)【古典文献汇编】》曾国藩是中国近代史上最显赫和最有争议的人物,其生前毁誉参半,既有“中兴第一名臣”的美称,又有“卖国贼”的恶名。

曾国藩率湘军镇压了太平大国,被清廷称为“同治中兴”第一功臣;又于1861 年创办了中国最早的洋务军工企业安庆内军械所,成为洋务派的重要代表人物。

辛亥革命以后,一些革命党人称他“开就地正法之先河”,并在“天津教案”中杀人割地,是遗臭万年的汉奸。

著名革命家章太炎对曾国藩的评价最为客观,称曾国藩“誉之则为圣相,谳之则为”元凶。

青年时代的毛泽东对他这位赫赫有名的同乡评价甚高,他在1917 年致友人的信中说:“吾于近人,独服曾文正。

” 蒋介石更是把曾国藩奉为终生学习的楷模,并亲自从《曾国藩家书》中摘录出许多语录,然诵参悟。

当然,对于历史人物的评价,是不能脱离当时的历史条件的。

特别是对曾国藩这样的学识很高的人物,是绝不能妄下评语的。

曾国藩受地主阶级利益的局限,官至一品大员,代表着封建统治势力。

但是,作为一个影响深远的人物,必然有其深刻的自身原因。

单就这个意义,研究、了解曾国藩也是非常必要的。

曾国藩,字伯涵,号涤生。

湖南湘乡人,生于1811 年,卒于1872 年。

曾国藩六岁读书,二十八岁中进士。

初授翰林院检讨,一直到道光29 年(1849 年)升礼部右侍郎、署理兵部左侍郎。

咸丰帝即位后,他先后兼任过兵、工、刑、吏等侍郎等职。

曾国藩在仕途上官运亨通,十年之中连升十级,并在京师赢得了较好的声望。

他一生严于治军、治家、修身、养性,实践了立功、立言、立德的封建士大夫的最高追求。

被后世视为道德修养的楷模。

曾国藩一生经过了中国哀朽的过程,就其本人而言,早?昃 ㄑ 剩 ё魇ハ停 攀等〉貌簧俪杉ǎ 蟠尤掷碚 膊皇е沼兴 伞H欢 示 蜓固 教旃 比烁畹氐人 魉 词亲锩 阎 L乇鹗恰疤旖蚪贪浮笔曾国藩遭到沉重的精神打击,于1872 年 3 月12 日,死于两江总督任上,终年61 岁,正如古人所云:“千夫所指,无病自亡。

曾国藩家书第一辑修身篇--自修求强,自己做主“诚、敬、静、谨、恒”是曾国藩的修身五字。

修身,须以“诚”为本,要忠信、不欺,戒除浮躁之心,加强修养,做谦谦君子;要淡泊、豁达、宽容、勤俭、廉洁、忍让、恭敬,方能游刃有余,铸造精神,升华价值。

进而齐家治国平天下,实现立德立功立言的不朽之业。

致沅弟:至于当大事,全在明强二字【原文】沅弟左右:二十七日接二十一日来信,俱悉一切。

弟辞抚之意如此坚切,余二十二日代弟所作之折想必中意矣。

来信“乱世功名之际尤为难处”十字实获我心。

本日余有一片,亦请将钦篆、督篆二者分出一席,另简大员。

兹将片稿抄寄弟阅。

吾兄弟常存此兢兢业业之心,将来遇有机缘,即便抽身引退,庶几善始善终,免蹈大戾乎?至于担当大事,全在明强二字。

《中庸》学、问、思、辨、行五者,其要归于愚必明,柔必强。

弟向来倔犟之气,却不可因位高而顿改。

凡事非气不举,非刚不济,即修身齐家,亦须以明强为本。

巢县既克,和、含必可得手,以后进攻二浦,望弟主持一切,函告鲍、萧、彭、刘四公。

余相隔太远,不遥制也。

顺问近好。

国藩手草。

弟公文不宜用“咨呈”。

用“咨”以符通例。

同治二年四月廿七日【译文】沅弟左右:二十七日接到贤弟二十一日的来信,所有情况都已知晓。

既然贤弟对于辞去巡抚之职的决心如此坚定迫切,那么我二十二日代你写的奏折也一定符合你的心意吧。

你来信中说“乱世功名之际尤为难处”,这十个字实际上说出了我的心声。

今天我有一片折子,也是请求把钦篆、督篆这两官位分出一席,另外选一名大的官员来担任这一职位。

现在将稿子抄给你看。

我们两兄弟要常存一颗兢兢业业的心,将来如能遇到机会,就能抽身而退,这样才可以善始善终,这样应该能避免犯大的罪过了吧?至于担当大事,全凭“明强”二字。

《中庸》中所说的博学、审问、慎思、明辨、笃行,其要点就是要使愚蠢变为贤明,柔弱变得坚强。

弟一向本性很倔犟,不可因为处在高位就立刻去改变。

要知道凡事没有倔犟的志气是做不成的,没有刚毅的性格也不能成大事,即使是修身齐家,也必须以“明强”二字作为修身的根本。

《礼记·大学》有言:修身齐家治国平天下。

这是对古代读书人的要求,也是对有志之士的期盼。

在数千年的历史中,能做到这四点的人,通常都荣耀一生,被世人牢记。

治国平天下对于我们普通人来说,有些遥远。

可修身齐家却是每个人都必须完成的一生伟业。

就连清末名臣曾国藩位居高位后,也从不敢懈怠,时常在书信中向子侄强调家规。

因此曾国藩的后人,都成为各行各业中的佼佼者。

俗话说得好,没有规矩,不成方圆。

因此国有国法,家有家规。

任何一个家庭都应该有坚持并流传下来的人生哲理,帮助后人们自省与努力。

这是一个家族走向成功的奠基石,也是所有大家族默认的立家根本。

曾国藩家训十则:做到三条,可小有积蓄;做到七条,必家财万贯。

第一条:贪爱奢华,未有不败荣华富贵是每个人的梦想,可曾国藩却说:不能贪爱奢华,否则家族必会落败。

明朝首富沈万三家缠万贯。

家里雇的先生写完一篇稿子,沈万三立刻赏他二十两白银。

家中众人喜好喝酒,沈万三立刻买来几十倾田地,用来种酿酒的粮食。

这样的高调让沈万三成为朱元璋的眼中钉,几十年中连遭三次打击,最终家破人亡。

钱在兜里,自己知道就好,如果天下人都知道,就会引来灾难。

第二条:与人为善,何况兄乎独木难成林,单丝不成线。

任何一个人,如果背后有强大的家族支撑,在成功之路上也会少很多阻碍。

可亲戚之间的关系,不能仅仅依靠血缘,平日的和善的相处才是最重要的事情。

第三条:情有等差,礼有隆杀人与人之间的感情,有深浅之分。

因此不同的情谊,也要有不同的礼遇。

如果给关系一般的人送上厚礼,不但无法增加你们的友谊,反而还会让对方惶惶不安。

第四条:风霜磨炼,自足筋骨吃苦耐劳本是我们传下来的优良传统,可随着时代的转变,越来越多的年轻人已经完全接受了享乐主意。

在这样的情形下,人们的心理承受能力也相应降低。

与其外出拼搏,不如守着一亩三分地舒服。

可不经历风霜的磨炼,怎么能见到雪后的骄阳?第五条:饭后千步,养生秘诀你如何定义成功?是家财万贯,还是子孙满堂?其实,这些的基础,都需要你有一个好的体魄。

《曾国藩家书》是研究曾国藩和清朝社会末期的重要资料。

曾国藩继桐城派之后,溯源经史,别立湘乡派,行文镇定,形式自由,于点点滴滴的真实生活中见真情、蕴良知,充分体现了他"道德文章冠冕一代"的称誉。

一、作品目录1.劝学篇禀父母·闻九弟习字长进89.治家篇致九弟季弟·做后辈宜戒骄横之心2.劝学篇禀父母·教弟写字养神90.治家篇致四弟·教子侄宜戒骄奢佚3.劝学篇禀父母·劝两弟学业宜精91.治家篇致四弟·教子侄做人要谦虚勤劳4.劝学篇致诸弟·述求学之方法92.治家篇致四弟·教子弟去骄气惰习5.劝学篇致诸弟·读书宜立志有恒93.治家篇致四弟·教子弟牢记祖训八字6.劝学篇致诸弟·勉励自立课程94.治家篇致四弟·教弟必须爱惜物力7.劝学篇致诸弟·讲读经史方法95.治家篇致四弟·惜福贵乎勤俭8.劝学篇致六弟·述学诗习字之法96.治家篇致九弟·欣悉家庭和睦9.劝学篇致诸弟·劝述孝悌之道97.治家篇致四弟·教子勤俭为主10.劝学篇致诸弟·温经更增长见识98.治家篇致四弟·宜以耕读为本11.劝学篇致诸弟·勿为时文所误99.理财篇禀祖父母·请给族人以资助12.劝学篇禀父母·教弟注重看书100.理财篇禀祖父母·述告在京无生计13.劝学篇致诸弟·必须立志猛进101.理财篇禀祖父母·述京中窘迫状14.劝学篇致诸弟·读书必须有恒心102.理财篇禀父亲·筹划归还借款15.劝学篇致诸弟·按月作文寄京103.理财篇禀父母·借银寄回家用16.劝学篇致诸弟·评文字之优劣104.理财篇禀父母·在外借债过年17.劝学篇致诸弟·读书宜选一明师105.理财篇禀父亲·家中费用窘迫18.劝学篇致四弟·读书不可太疏忽106.理财篇禀祖父母·要叔父教训诸弟以管家事19.劝学篇致四弟·宜劝诸侄勤读书107.理财篇禀祖父母·先馈赠亲戚族人20.劝学篇致四弟九弟·宜居家时苦学108.理财篇禀祖父母·赠亲戚族人数目21.劝学篇致九弟·讲求奏议不迟109.理财篇致诸弟·取款及托带银22.劝学篇致四弟九弟·谆嘱瑞侄用功110.理财篇禀父母·取借款须专人去23.劝学篇致四弟九弟·述为不学有四要事111.理财篇致诸弟·带归度岁之资24.修身篇禀父母·谨守父亲保身之则112.理财篇致九弟·顺便可以周济25.修身篇禀父母·痛改前非自我反省113.理财篇致九弟·周济受害绅民26.修身篇致诸弟·明师益友虚心请教114.理财篇致九弟·述捐银作祭费27.修身篇禀父母·劝弟勿夜郎自大115.理财篇致九弟·劝捐银修祠堂28.修身篇致诸弟·劝弟谨记进德修业116.理财篇禀叔父母·请兑钱送人29.修身篇致诸弟·劝弟切勿恃才傲物117.理财篇致诸弟·节俭置田以济贫民30.修身篇禀父母·做事当不苟不懈118.理财篇致四弟九弟·千里寄银礼轻义重31.修身篇致诸弟·劝宜力除牢骚119.理财篇致四弟·送银子共患难者32.修身篇致四弟·不宜露头角于外120.交友篇致诸弟·交友拜师宜专一33.修身篇致九弟·劝宜息心忍耐121.交友篇致诸弟·必须亲近良友34.修身篇致九弟·劝弟须保护身体122.交友篇禀叔父·不辞劳苦料理朋友丧事35.修身篇致九弟·做人须有恒心123.交友篇致诸弟·交友须勤加来往36.修身篇致九弟·言凶德有二端124.交友篇致诸弟·切勿占人便宜37.修身篇致九弟·愿共鉴戒二弊125.交友篇致九弟·患难与共勿有遗憾38.修身篇致九弟·注意平和二字126.交友篇致九弟·述挽胡润帅联39.修身篇致四弟·必须加意保养127.交友篇致九弟季弟·述有负朋友40.修身篇致九弟四弟·早起乃健身之妙方128.为政篇禀祖父母·述与英国议和41.修身篇致九弟·宜平骄矜之气129.为政篇致诸弟·喜述大考升官42.修身篇致九弟季弟·须戒傲惰二字130.为政篇禀祖父母·报告荣升侍讲43.修身篇致四弟·用药须小心谨慎131.为政篇禀祖父母·报告考差信44.修身篇致四弟·不宜非议讥笑他人132.为政篇禀祖父母·报告补侍读45.修身篇致九弟季弟·做人须清廉谨慎勤劳133.为政篇致诸弟·喜述升詹事府右春坊右庶子46.修身篇致九弟季弟·必须自立自强134.为政篇禀父母·万望勿入署说公事47.修身篇致九弟·望勿各逞己见135.为政篇禀父母·敬请祖父换蓝顶48.修身篇致九弟季弟·治身宜不服药136.为政篇禀父母·拟为六弟纳监49.修身篇致四弟·劝弟须静养身体137.为政篇禀父母·报告两次兼职50.修身篇致四弟·与官相见以谦谨为主138.为政篇禀父母·请勿悬望得差51.修身篇致九弟·述治事宜勤军139.为政篇禀父母·附呈考差诗义52.修身篇致九弟·只问积劳不问成名140.为政篇禀父母·贺六弟成就功名53.修身篇致九弟·万望毋恼毋怒141.为政篇禀父母·请敬接诰封轴54.修身篇致九弟·宜以自养自医为主142.为政篇禀父母·不敢求非分之荣55.修身篇致九弟·凡郁怒最易伤人143.为政篇禀父母·请四弟送归封轴56.修身篇致四弟·述养身有五事144.为政篇禀父母·谨遵家命一心服官57.修身篇致九弟·宜自修处求强145.为政篇致诸弟·述升内阁学士58.修身篇致九弟·时刻悔悟大有进益146.为政篇致诸弟·喜述补侍郎缺59.修身篇致九弟·必须逆来顺受147.为政篇致诸弟·述奉旨为较射大臣60.治家篇禀父母·述家和万事兴148.为政篇致诸弟·进谏言戒除骄矜61.治家篇禀父母·教弟以和睦为第一149.为政篇致诸弟·详述办理巨盗及公议粮饷事62.治家篇致诸弟·教弟婚姻大事须谨慎150.为政篇致诸弟·喜闻九弟得优贡63.治家篇禀父母·勿因家务过劳151.为政篇致九弟·为政切不可疏懒64.治家篇禀叔父母·勿因劳累过度152.为政篇致九弟·述弟为政优于带兵65.治家篇致诸弟·无时不想回家省亲153.为政篇致九弟季弟·以勤字报君以爱民二字报亲66.治家篇致诸弟·告诫弟弟要清白做人154.为政篇致九弟·暂缓祭祀望溪67.治家篇致诸弟·述改建祖屋之意见155.为政篇致季弟·述长江厘卡太多68.治家篇致诸弟·拟定于明年归家探亲156.为政篇致九弟季弟·述筹办粤省厘金69.治家篇致诸弟·迎养父母叔父157.为政篇致九弟·述抽本省之厘税70.治家篇谕纪泽·料理丧母之后事离京158.为政篇致九弟·述让纪瑞承荫71.治家篇谕纪泽·携眷赶紧出京159.为政篇致九弟·不必再行辞谢72.治家篇谕纪泽·家眷万不可出京160.为政篇致九弟·处事修身宜明强73.治家篇谕纪泽·勤通书信不必挂念161.为政篇致九弟·战事宜自具奏74.治家篇谕纪泽·家眷在京须一切谨慎162.为政篇致四弟·兄弟同蒙封爵75.治家篇致诸弟·在家宜注重勤敬和163.用人篇致诸弟·述营中急需人才76.治家篇致诸弟·勿使子侄骄奢淫佚164.用人篇致诸弟·调彭雪琴来江77.治家篇谕纪泽·宜教家人勤劳持家165.用人篇致九弟·催周凤山速来78.治家篇致四弟·宜常在家侍侯父亲166.用人篇致九弟·交人料理文案79.治家篇致四弟·不宜常常出门167.用人篇致九弟·愧对江西绅士80.治家篇致四弟·得两弟为帮手168.用人篇致九弟·宜以求才为大事81.治家篇致九弟·归家料理祠堂169.用人篇致九弟·拟保举李次青82.治家篇致四弟季弟·在家里注重种蔬等事170.用人篇致沅弟季弟·随时推荐出色的人83.治家篇致诸弟·宜兄弟和睦又实行勤俭二字 171.用人篇致九弟季弟·述杨光宗不驯84.治家篇致诸弟·述家庭不可说利害话172.用人篇致沅弟季弟·嘱文辅卿二语85.治家篇致诸弟·述六弟妇治家贤慧而命最苦 173.用人篇致九弟季弟·拟和陈射仙办大通厘金86.治家篇致诸弟·述起屋造祠堂174.用人篇致九弟·述告办事好处不多87.治家篇致四弟·治家有八字诀175.用人篇致九弟·宜多选好替手88.治家篇致四弟·居乡要诀宜节俭二、作品欣赏(一)称谓及提称语称谓是对收信人的称呼。

《曾国藩家书》--修身篇(26篇)学习笔记《禀父母.谨守父亲保身之则》重点句:“惟不耐久思,思多则头昏,故常冥心与无用,优游涵养,以谨守父亲保身之训”。

译文:只是不能用脑过度,过度了便头昏。

所以经常静下心来让脑子不想任何事情,身心优闲以加强涵养工夫,以便谨敬的遵守父亲关于保身的训示。

重点词:迩际:现在,目前。

迩:近,近来。

《致诸弟.明师益友虚心请教》重点句:苟能发奋自立,则家塾可读书,即旷野之地,热闹之场,亦可读书,负薪牧豕,皆可读书。

苟不能发奋自立,则家塾不可读书,即清净之乡,神仙之境,皆不能读书。

何必择地?何必择时?但自问立志之真不真耳。

译文:如真能发奋自立,那么家塾可以读书,就是旷野地方,热闹场所,也可以读书,背柴放牧,都可以读书。

如不能发奋自立,那么家塾不宜读书,就是清净的地方,神仙的环境,都不宜读书,何必要选择地方?何必要选择时间?只要问自己,自立的志向是不是真的。

重点句:格物,致知之事也;诚意,力行之事也。

物者何?即所谓本末之物也。

身、心、意、知、家、国、天下,皆物也;天地万物,皆物也;日用常行之事,皆物也。

格者,即物而穷其理也。

如事亲定省,物也;究其所以当定省之理,即格物也。

事兄随行,物也;究其所以当随行之理,即格物也。

吾心,物也;究其存心之理,又博究其省察涵养以存心之理,即格物也。

吾身,物也;究其敬身之理,又博究其立齐坐尸以敬身之理,即格物也。

每日所看之书,句句皆物也;切己体察,穷究其理,即格物也;此致知之事也。

所谓诚意者,即其所知而力行之,是不欺也,知一句便行一句。

此力行之事也。

此二者并进,下学在此,上达亦在此。

译文:格物,致知的事情;诚意,力行的事情。

物是什么?就是本末的物。

身、心、意、知、家、国、天下,都是物;天地万物,都是物;日常用的、做的,都是物。

格,是考究物及穷追它蕴含的道理。

如侍奉父母,定期探亲,是物。

而定期探亲的理由,就是格物。

侍奉兄长,追随兄长的步伐,是物。

研究为何应当跟随兄长的理由,就是格物。

曾国藩家书原文注释1.禀父母・谨守父亲保身之则•原文:男国藩跪禀父亲大人万福金安,自闰三月十四日,在都门拜送父亲,嗣后共接家信五封。

五月十五日,父亲到长沙发信,内有四弟信,六弟文章五首。

谨悉祖父母大人康强,家中老幼平安,诸弟读书发奋,并喜父亲出京,一路顺畅,自京至省,仅三十余日,真极神速。

迩际男身体如常,每夜早眠,起亦渐早。

惟不耐久思,思多则头昏,故常冥心于无用,优游涵养,以谨守父亲保身之训。

九弟功课有常,《礼记》九本已点完,《鉴》已看至《三国》,《斯文精粹》诗文,各已读半本,诗略进功,文章未进功。

男亦不求速效,观其领悟,已有心得,大约手不从心耳。

甲三于四月下旬能行走,不须扶持,尚未能言,无乳可食,每日一粥两饭。

家妇身体亦好,已有梦熊之喜,婢仆皆如故。

今年新进士龙翰臣得状元,系前任湘乡知县见田年伯之世兄,同乡六人,得四庶常,两知县,复试单已于闰三月十六日付回。

兹又付呈殿试朝考全单。

同乡京官如故,郑莘田给谏服阙来京,梅霖生病势沉重,深为可虑。

黎樾乔老前辈处,父亲未去辞行,男已道达此意。

广东之事,四月十八日得捷音,兹将抄报付回。

男等在京,自知谨慎,堂上各老人,不必挂怀。

家中事,兰姊去年生育,是男是女?楚善事如何成就?伏望示知。

男谨禀,即请母亲大人万福金安。

(道光二十一年五月十八日)•注释:•迩际:现在,目前。

•译文:儿子国藩跪着禀告父亲大人万福金安。

自从闰三月十四日,在京城城门拜送父亲回家,后来共接到家信五封。

五月十五日,父亲到长沙发信,里面有四弟的信,六弟的文章五首。

恭谨地得知祖父母大人身体康健强壮,家里老小都平安,诸位弟弟发奋读书,并且高兴地知道父亲离京后一路顺畅,从京城到省城,只用了三十多天,真是神速。

眼下儿子身体如常,每晚早睡,起得也早。

只是不能用脑过度,过度了便头昏。

所以经常静下心来让脑子不想任何事情,身心悠闲以加强涵养工夫,以便谨敬地遵守父亲关于保身的训示。

九弟的功课很正常,《礼记》九本已点完,《鉴》已看到《三国》,《斯文精粹》诗文各读了半本,诗歌稍有进步,文章没有进步。

曾国藩家书(二则)一、课时安排:2节课二、教学目标:1、体会书信中感情的流露和哲理的阐明;2、了解曾国藩及《曾国藩家书》的一些情况;3、理解学习两封家书的现实意义。

三、教学重点:1、理解学习两封家书阐明的哲理。

2、理解学习两封家书的现实意义。

四、教学难点:1、理解学习两封家书阐明的哲理。

2、理解学习两封家书的现实意义。

五、教学内容:曾国藩家书(二则)曾国藩一、作者简介曾国藩(1811--1872年)字伯函,号涤生。

1811年出生于湖南省双峰县井字镇荷叶塘的一个豪门地主家庭。

祖辈以农为主,生活较为宽裕。

祖父曾玉屏虽少文化,但阅历丰富;父亲曾麟书身为塾师秀才,满腹纶,作为长子长孙的曾国藩,自然得到二位先辈的爱抚,他们望子成龙心切,便早早地对曾国藩进行封建伦理教育了。

曾国藩6岁时入塾读书,8岁能读八股文诵五经,14岁时能读周礼,史记文选,并参加长沙的童子试,成绩俱佳列为优等,可见他自幼天资聪明,勤奋好学。

至1832年他考取了秀才,并与欧阳沧溟之女成婚,踏上了人生的一大台阶。

曾国藩刚28岁便考中了进士,从此之后,他一步一阶的踏上仕途之路,并成为军机大臣穆彰阿的得力门生。

在京十多年间,他先后任翰林院庶吉士,累迁侍读,侍讲学士,文渊阁直阁事,内阁学士,稽察中书科事务,礼部侍郎及暑兵部,工部,刑部,吏部侍郎等职,曾国藩就是沿着这封仕途之道,步步升迁到二品官位。

从文才上看,曾国藩的仕途畅通是与他好学有关,他学习孜孜不倦,苦读日夜不息,尤其在京参加朝考进入庶常馆学习后,“日以读书为业”。

勤于求救,不耻下问,博览历史,重视理学,还读了大量的诗词古文,才华横溢,满腹经纶。

官吏中如此勤奋好学者实不多见。

由于他博览群书,涉猎文献,故在政治上有自己的独特观点:如要统治者“内圣外王”,要自如地运用儒法思想治理天下。

他推崇程朱理学,认为程朱理学正统于孔孟之道,后君臣应以习之。

尤其他曾主张或奏明皇上,提出治理天下之办法,涉及吏治与廉洁,选材与用材,物质与财用,兵力与兵法等。

阅读曾国藩的家书心得体会(精品10篇)阅读曾国藩的家书心得体会篇1假期中我读了《曾国藩家书》这本书,曾国藩是中国近代史上一位重要的历史人物,被称为晚清“第一名臣”。

他整顿吏治、倡导科学,其所著的《曾国藩家书》随想而至,在平淡家常事中蕴含着真知良言。

曾国藩的家庭教育思想,主要体现在他写给孩子以及亲友的家书中。

曾国藩的家书,共有330多封,是历史上家书保存下来最多的一个。

全书分为治家类、修身类、劝学类、交友类等10大类。

曾国藩家族,向来治家极严,也很有章法。

曾国藩受家风熏陶,对子弟也要求极严,并谆谆加以教诲。

如在教子弟读书、做学问、勤劳、俭朴、自立、有恒、修身等方面,都继承和发扬了中华民族的传统美德。

读书曾国藩一向强调读书的重要性,认为读书可以改变一个人的气质,他在致诸弟的信中反复提到读书的重要性和读书的方法。

教育儿子和兄弟子侄读书要勤勉,安于居家苦学,坚持早起,拥有恒心。

在讲到怎样读书时,他在一封信中写到“盖士人读书,第一要有志,第二要有识,第三要有恒。

有志则断不甘为下流,有识则学问无尽,不甘以一得自足,如河伯之观海,如井蛙之看天,皆无识也。

有恒则断无不成之事,此三者,缺一不可。

”他勉励兄弟自立课程,还为他们设立了课程表,从早到晚,从读到写,从史到经,从读书到修身养性,详细至极。

很多人让孩子读书的目的是为了让孩子走上仕途,但曾国藩却不愿孩子做官。

他在写给儿子纪鸿的信中曰:“余不愿为大官,但愿为读书明理之君子。

勤俭自持,习劳习苦,可以处乐,可以处约,此君子也。

”很多人家长让孩子读书是为了让孩子通过考试入“仕途”,为自己和家人长脸面,谋福利。

殊不知,我们的读书理念培养出了很多有文化没有教养的自私自利的人,只注重学习分数忽略做人的教育使很多孩子丧失了自我约束的能力,不能不说这已经成为社会的悲哀。

待人帮助邻里族人是曾氏家族的传统门风。

尽管曾国藩在京生活曾一度很窘迫,靠借钱度日过年,但仍旧寄钱给族人以资助。

三十三、只有进德、修业两事靠得住【原文】四位老弟左右:昨二十七日接信,快畅之至,以信多而处处详明也。

四弟七夕诗甚佳,已详批诗后,从此多作诗亦甚好,但须有志有恒,乃有成就耳。

余于诗亦有工夫,恨当世无韩昌黎及苏黄一辈人可与发吾狂言者。

但人事太多,故不常作诗;用心思索,则无时敢忘之耳。

吾人只有进德、修业两事靠得住。

进德,则孝悌仁义是也;修业,则诗文作字是也。

此二者由我做主。

得尺则我之尺也,得寸则我之寸也。

今日进一分德,便算积了一升谷;明日修一分业,又算余了一文钱。

德业并增,则家私日起。

至于功名富贵,悉由命定,丝毫不能自主。

昔某官有一门生为本省学政,托以两孙,当面拜为门生。

后其两孙岁考临场大病,科考丁艰,竟不入学。

数年后两孙乃皆入,其长者仍得两榜。

此可见早迟之际,时刻皆有前定,尽其在我,听其在天,万不可稍生妄想。

六弟天分较诸弟更高,今年受黜①,未免愤怨,然及此正可困心横虑,大加卧薪尝胆之功,切不可因愤废学。

九弟劝我治家之法,甚有道理,喜甚慰甚!自荆七遣去后,家中亦甚整齐,待率五归家便知。

书曰:“非知之艰,行之维艰。

”九弟所言之理,亦我所深知者,但不能庄严威厉,使人望若神明耳。

自此后当以九弟言书诸绅而刻刻警醒。

季弟天性笃厚,诚如四弟所云,乐何知之!求我示读书之法,及进德之道。

另纸开示。

作不具。

国藩手草三十五、人苟能自立志,则圣贤豪杰【原文】四位老弟足下:自七月发信后,未接诸弟信,乡间寄信,较省城寄信百倍之难,故余亦不望。

然九弟前信有意与刘霞仙同伴读书,此意甚佳。

霞仙近来读朱子书,大有所见,不知其言语容止、规模气象如何?若果言动有礼,威仪可则,则直以为师可也,岂特友之哉!然与之同居,亦须真能取益乃佳,无徒浮慕虚名。

人苟能自立志,则圣贤豪杰,何事不可为?何必借助于人?“我欲仁,斯仁至矣。

”我欲为孔孟,则日夜孜孜,推孔孟之是学,人谁得而御我哉?苦自己不立志,则虽日与尧、舜、禹、汤同住,亦彼自彼,我自我矣,何有于我哉?尧、舜、禹、汤同住,亦彼自彼,我自我矣,何有于我哉?去年温甫欲读书省城,吾以为离却家门局促之地而与省城诸胜己者处,其长进当不可限量。

乃两年以来看书亦不甚多,至于诗文则绝无长进,是不得归咎于地方之局促也。

去年余为择师丁君叙忠,后以丁君处太远,不能从,余意中遂无他师可从。

今年弟自择罗罗山改文,而嗣后杳无信息,是又不得归咎于无良友也。

日月逝矣,再过数年则满三十,不能不趁三十以前立志猛进也。

余受父教,而余不能教弟成名,此余所深愧者。

他人与余交,多有受余益者,而独诸弟不能受余之益,此又余所深恨者也。

今寄霞仙信一封,诸弟可抄存信稿而细玩之。

此余数年来学思之力,略具大端。

六弟前嘱余将所作诗抄录寄回,余往年皆未存稿,近存稿者,不过百余首耳,实无暇抄写,待明年将全本付回可也。

国藩草四十、若事事勤思善问,何患不一日千里【原文】四位老弟足下:去年十二月二十二日,寄去书函,谅已收到。

顷接四弟信,谓前信小注中,误写二字,其诗此即付还,今亦忘其所误谓何矣。

诸弟写信,总云仓忙。

六弟去年曾言城南寄信之难,每次至抚院赍奏厅打听云云,是何其蠢也?静坐书院三百六十日,日日皆可写信,何必打听折差行期而后动笔哉?或送至提塘,或送至岱云家,皆万无一失。

何必问了无关涉之赍奏厅哉?若弟等仓忙,则兄之仓忙,殆过十倍,将终岁无一字寄家矣。

送王五诗第二首,弟不能解,数千里致书来问,此极虚心,余得信甚喜;若事事勤思善问,何患不一日千里,兹另纸写明寄回。

家塾读书,余明知非诸弟所甚愿,然近处实无名师可从。

省城如陈尧农、罗罗山,皆可谓明师,而六弟、九弟,又不善求益,且住省二年,诗文与字,皆无大长进。

如今我虽欲再言,堂上大人亦必不肯听,不如安分耐烦,寂处里闾①,无师无友,挺然特立,作第一等人物,此则我之所期于诸弟者也。

昔婺源汪双池先生,一贫如洗,三十以前,在窑上为人佣工画碗,三十以后,读书训蒙,到老终身不应科举,卒著书百余卷,为本朝有数名儒,彼何尝有师友哉?又何尝出里闾哉?余所望于诸弟者,如是而已,然总不出乎“立志”、“有恒”四字之外也。

买笔付回,刻下实无妙便须公车归,乃可带回。

大约府试、院试可得用,县试则赶不到也。

诸弟在家作文若能按月付至京,则余请树堂看随到随改,不过两月,家中又可收到。

书不详尽,余俟续具。

兄国藩手草道光二十五年二月初一日【注释】①里闾:里巷,乡里。

四十三、常存敬畏之心,则是载福之道【原文】四位老弟足下:四月十六日余寄第三号交折差,备述进场阅卷及收门生诸事,内附会试题名录一纸。

十七日朱啸山南旋,余寄第四号信,外银一百两,书一包计九函,高丽参一斤半。

二十五日冯树堂南旋,余寄第五号家信,外寿屏一架,鹿胶二斤一包,对联、条幅、扇子及笔共一布包。

想此三信,皆于六月可接到。

树堂去后,余于五月初二日新请李竹坞先生教书。

其人端方和顺,有志性理之学,虽不能如树堂之笃诚照人,而亦为同辈所最难得者。

初二早,皇上御门办事。

余蒙天恩,得升詹事府①右春坊右庶子。

次日具折谢恩,蒙召见勤政殿天语垂问,共四十余句。

是日同升官者,李菡升都察院左副都御史,罗停衍升通政司副使,及余共三人。

余蒙祖父余泽,频邀非分之荣,此次升官,尤出意外,日夜恐惧修省,实无德足以当之。

诸弟远隔数千里外,必须匡我之不逮②,时时寄书规我之过,务使累世积德,不自我一人而堕,庶几③持盈保泰,得免速致颠危。

诸弟能常进箴规,则弟即吾之良师益友也,而诸弟亦宜常存敬畏,勿谓家有人做官,而遂敢于侮人,勿谓己有文学,而遂敢于恃才傲人。

常存此心,则是载福之道也。

今年新进士善书甚多,而湖南尤甚。

萧史楼既得状元,而周荇农(寿昌)去岁中南元,孙芝房(鼎臣)又取朝元,可谓极盛。

现在同乡请人,讲求词章之学者固多,讲求性理之学者亦不少,将来省运必大盛。

余身体平安,惟应酬太繁,日不暇给,自三月进闱以来,到今已满两月,未得看书。

内人身体极弱,而无病痛。

医者云:“必须服大补,乃可回元。

”现在所服之药,与母亲大人十五年前所服之白术黑方略同,差有效验。

儿女四人,皆平安顺如常。

去年寄家之银两,几次写信,求将分给戚族之数目,详实告我,而到今无一字见示,殊不可解。

以后务求四弟将账目开出寄京,以释我之疑,又余所欲问家乡之事甚多,兹另开一单,烦弟逐一条对,是祷!兄国藩草道光二十五年五月初五日【注释】八十五、余生平之失,在志大而才疏,有实心而乏实力【原文】沅甫九弟左右:初七、初八连接二信,俱悉一切。

亮一去时,信中记封有报销折稿,来信未经提及,或未得见耶?二十六早地孔轰倒城垣数丈,而未克成功,此亦如人之生死,早迟时刻,自有一定,不可强也。

总理即已接札,则凡承上启下之公文,自不得不照申照行,切不可似我疏懒,置之不理也。

余生平之失,在志大而才疏,有实心而乏实力,坐是百无一成。

李云麟之长短,亦颇与我相似,如将赴湖北,可先至余家一叙再往。

润公近颇综核名实,恐亦未必投洽无间也。

近日身体略好,惟回思历年在外办事,愆咎①甚多,内省增疚。

饮食起居,一切如常,无穷廑②虑。

今年若能为母亲大人另觅一善地,教子侄略有长进,则此中豁然畅适矣。

弟年纪较轻,精力略胜于我,此际正宜提起全力,早夜整刷。

昔贤谓宜用猛火煮,慢火温,弟今正用猛火之时也。

李次青之才,实不可及,吾在外数年,独觉惭对此人,弟可与之常通书信,一则稍表余之歉疚,一则凡事可以请益。

余京中书籍,承漱六专人取出,带至江苏松江府署中,此后或易搬回。

书虽不可不看,弟此时以营务为重,则不宜常看书。

凡人为一事,以专而精,以纷而散。

荀子称耳不两听而聪,目不两视而明,庄子称用志不纷,乃凝于神。

皆至言也!咸丰八年正月十一日【注释】①愆咎:愆,罪过,过失。

这里是指过失,错误。

②Error!:怀念,挂念。

一百二十九、惟读书可变化气质【原文】字谕纪泽纪鸿儿:儿今日专人送家信,甫经成行,又接王辉四等带来四月初十之信,(尔与澄叔各一件),借悉一切。

尔近来写字,总失之薄弱,骨力不坚劲,墨气不丰腴,与尔身体向来轻字之弊正是一路毛病。

尔当用油纸摹颜字之《郭家庙》、柳字之《琅琊碑》《元(玄)秘塔》,以药其病。

日日留心,专从厚重二字上用工。

否则字质太薄,即体质亦因之更轻矣。

人之气质,由于天生,本难改变,惟读书则可变化气质。

古之精相法者,并言读书可以变换骨相。

欲求变之之法,总须先立坚卓之志。

即以馀生平言之,三十岁前,最好吃烟,片刻不离,至道光壬寅十一月二十一日立志戒烟,至今不再吃;四十六岁以前作事无恒,近五年深以为戒,现在大小事均尚有恒。

即此二端,可见无事不可变也。

尔于厚重二字,须立志变改。

古称“金丹换骨”,馀谓立志即丹也。

满叔四信偶忘送,故特由驿补发。

此嘱。

涤生示同治元年四月二十四日一百六十四、以讲读二字为本,乃是长久之计【原文】澄弟左右:吾乡雨水足,甲五、科三、科九三侄妇,皆有梦熊之祥,至为欣慰!吾自五十以后,百无所求,惟望星冈公之后,丁口繁盛,此念刻刻不忘。

吾德不及祖父远甚,惟此心则与祖父无殊。

弟与沅弟望后辈添丁之念,又与阿兄无殊。

或者天从人愿,鉴我三兄弟之诚心,从此丁口日盛,亦未可知。

且即此一念,见我兄弟之同心,无论何房添丁,皆有至乐,和气致祥,自有可卜昌明之理。

沅弟自去冬以来,忧郁无极,家眷拟不再接来署。

吾精力日衰断不能久作此官内人率儿妇辈久居乡间将一切规模立定以耕读二字为本乃是长久之计。

同治六年五月初五日吾人只有进德、修业两事靠得住。

进德,则孝悌仁义是也;修业,则诗文作字是也。

此二者由我做主。

得尺则我之尺也,得寸则我之寸也。

今日进一分德,便算积了一升谷;明日修一分业,又算余了一文钱。

德业并增,则家私日起。

至于功名富贵,悉由命定,丝毫不能自主。

1.敬字恒字二端是彻始彻终工夫鄙人生平欠此二字至今老而无成深自悔憾。

2.敬以持躬恕以待人敬则小心翼翼事无巨细皆不敢忽恕则常留余地以处人功不独居过不推诿3.军中阅历有年益知天下事当于大处着眼小处下手陆氏但称先立乎其大者若不辅以朱子铢积寸累工夫则下梢全无把握。

4.急于求效杂以浮情客气则或泰山当前而不克见以瓦注者巧以钩注者惮以黄金注者昏外重而内轻其为蔽也久矣。