教育心理学第七章 动作技能

- 格式:ppt

- 大小:827.00 KB

- 文档页数:31

第七章技能的形成»»名词解释“物质化”过程“物质化”过程:创拟确立模型的过程实际是把专家头脑中观念的、内潜的、简缩的经验“外化”为物质的、外显的、展开的“心理模型”的过程。

操作技能操作技能:也叫动作技能、运动技能,是通过学习而形成的合法则的操作活动方式。

高原期[参考答案]高原期:在技能形成过程中,练习的中后期往往出现进步暂时停顿的现象,称为“高原期”,在高原期过后,练习曲线又继续上升。

原型定向[参考答案]原型定向:了解心智活动的实践模式,了解“外化”或“物质化”了的心智活动方式或操作活动程序,了解原型的活动结构(动作构成要素、动作执行次序和动作的执行要求),从而使主体知道该做哪些动作和怎样去完成这些动作,明确活动的方向。

试述教学实践中如何运用有效措施培养学生的心智技能?[参考答案](1)激发学习的积极性与主动性任何学习任务的完成均依赖于主体的学习积极性与主动性。

学习的积极主动性取决于主体对学习任务的自觉需要。

在培养工作中,教师应采取适当措施,以激发主体的学习动机,调动其学习的积极性。

(2)注意原型的完备性、独立性与概括性在原型建立阶段,一切教学措施都要考虑到有利于建立完备、独立而具有概括性的定向映象。

所谓的完备性是指对活动结构(动作的构成要素、执行顺序和执行要求)要有清楚的了解,不能模糊或缺漏。

所谓独立性是指应从学生的已有经验出发,让学生独立地来确定或理解活动的结构及其操作方式,而不能是教师给予学生现成的模式。

所谓概括性,是指要不断变更操作对象,提高活动原型的概括程度,使之具有广泛的适用性,扩大其迁移价值。

(3)适应培养的阶段特征,正确使用言语言语在不同的阶段上,其作用是不同的。

言语在原型定向与原型操作阶段,其作用在于标志心智动作,并对活动的进行起组织作用。

所以,这时的培养重点在于使学生了解动作本身,利用言语来标志动作,并巩固对动作的认知,在学生熟悉动作的基础上再提出言语要求。

第七章技能的形成第一节技能的一般概述1. 技能及其特点(1)含义:一般认为是通过练习而形成的合乎法则的活动方式(2)特点技能是通过学习或练习而形成的,不同于本能行为。

技能是一种活动方式,是由一系列动作及其执行方式构成的,属于动作经验,不同属于认知经验的知识。

技能中的各种要素及其执行顺序要体现活动本身的客观法则的要求,不是一般的习惯动作。

2. 技能的种类(操作技能和心智技能)(1)操作技能✧定义:操作技能也叫动作技能、运动技能,是通过学习而形成的合法则的操作活动方式。

✧特点:a)就动作的对象而言,操作技能的活动的对象是物质性客体或肌肉,具有客观性b)就动作的进行而言,操作动作的执行是通过肌体运动实现的,具有外显性c)就动作的结构而言,操作活动的每个动作必须切实执行,不能合并、省略,在结构上具有展开性✧分类a)就根据动作的精细程度与肌肉运动强度:细微型操作技能与粗放型操作技能;b)根据动作的连贯与否:连贯型操作技能与断续型操作技能;c)根据动作对环境的依赖程度:闭合型操作技能与开放型操作技能;d)根据操作对象:徒手型操作技能与器械型操作技能。

(2)心智技能✧定义:心智技能也称为智力技能、认知技能,是通过学习而形成的合法则的心智活动方式。

✧特点a)对象具有观念性b)执行具有内潜性c)结构具有简缩性✧分类a)受意识明显控制的程序性知识,界定为认知策略。

如解题和阅读b)把以程序性知识为基础,经过学习和训练能达到高度自动化的认知活动,界定为心智技能。

如读、写、算3. 技能的作用✧技能是合法则的活动方式,能够对活动进行调节与控制。

✧技能是获得经验、解决问题、变革现实的前提条件。

第二节操作技能的形式1. 操作技能形成的阶段(操作定向;操作模仿;操作整合;操作熟练)(1)操作定向◆含义:操作定向是指了解操作活动的结构与要求,在头脑中建立起操作活动的定向映象的过程。

◆包括两方面a)有关操作动作本身的各种信息;b)与操作技能学习有关或无关的各种内在刺激的认知与区分(2)操作模仿◆含义:操作的模仿是指实现再现出特定的动作方式或行为模式。

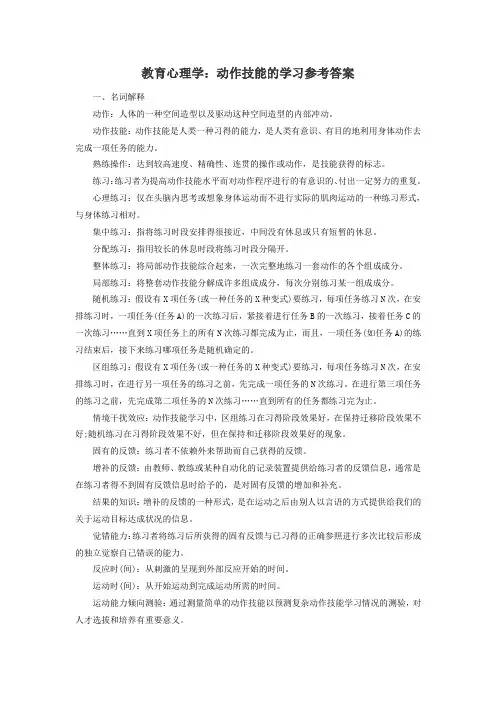

教育心理学:动作技能的学习参考答案一、名词解释动作:人体的一种空间造型以及驱动这种空间造型的内部冲动。

动作技能:动作技能是人类一种习得的能力,是人类有意识、有目的地利用身体动作去完成一项任务的能力。

熟练操作:达到较高速度、精确性、连贯的操作或动作,是技能获得的标志。

练习:练习者为提高动作技能水平而对动作程序进行的有意识的、付出一定努力的重复。

心理练习:仅在头脑内思考或想象身体运动而不进行实际的肌肉运动的一种练习形式,与身体练习相对。

集中练习:指将练习时段安排得很接近,中间没有休息或只有短暂的休息。

分配练习:指用较长的休息时段将练习时段分隔开。

整体练习:将局部动作技能综合起来,一次完整地练习一套动作的各个组成成分。

局部练习:将整套动作技能分解成许多组成成分,每次分别练习某一组成成分。

随机练习:假设有X项任务(或一种任务的X种变式)要练习,每项任务练习N次,在安排练习时,一项任务(任务A)的一次练习后,紧接着进行任务B的一次练习,接着任务C的一次练习……直到X项任务上的所有N次练习都完成为止,而且,一项任务(如任务A)的练习结束后,接下来练习哪项任务是随机确定的。

区组练习:假设有X项任务(或一种任务的X种变式)要练习,每项任务练习N次,在安排练习时,在进行另一项任务的练习之前,先完成一项任务的N次练习。

在进行第三项任务的练习之前,先完成第二项任务的N次练习……直到所有的任务都练习完为止。

情境干扰效应:动作技能学习中,区组练习在习得阶段效果好,在保持迁移阶段效果不好;随机练习在习得阶段效果不好,但在保持和迁移阶段效果好的现象。

固有的反馈:练习者不依赖外来帮助而自己获得的反馈。

增补的反馈:由教师、教练或某种自动化的记录装置提供给练习者的反馈信息,通常是在练习者得不到固有反馈信息时给予的,是对固有反馈的增加和补充。

结果的知识:增补的反馈的一种形式,是在运动之后由别人以言语的方式提供给我们的关于运动目标达成状况的信息。

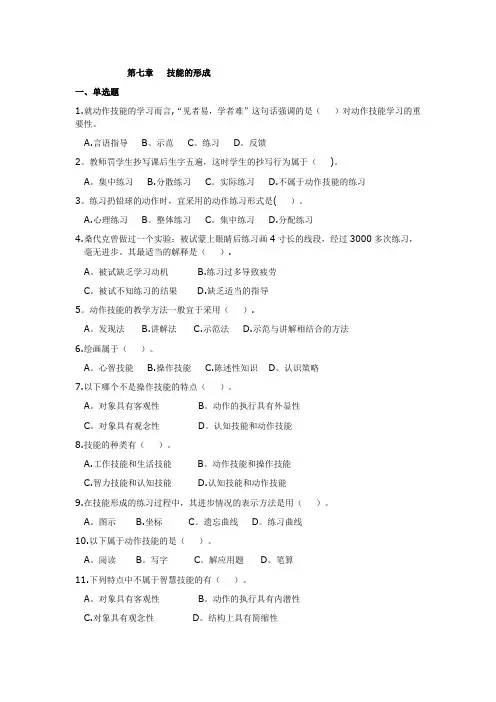

第七章技能的形成一、单选题1.就动作技能的学习而言,“见者易,学者难”这句话强调的是()对动作技能学习的重要性。

A.言语指导 B。

示范 C。

练习 D。

反馈2。

教师罚学生抄写课后生字五遍,这时学生的抄写行为属于()。

A。

集中练习 B.分散练习 C。

实际练习 D.不属于动作技能的练习3。

练习扔铅球的动作时,宜采用的动作练习形式是( )。

A.心理练习 B。

整体练习 C。

集中练习 D.分配练习4.桑代克曾做过一个实验:被试蒙上眼睛后练习画4寸长的线段,经过3000多次练习,毫无进步。

其最适当的解释是().A。

被试缺乏学习动机 B.练习过多导致疲劳C。

被试不知练习的结果 D.缺乏适当的指导5。

动作技能的教学方法一般宜于采用().A。

发现法 B.讲解法 C.示范法 D.示范与讲解相结合的方法6.绘画属于()。

A。

心智技能 B.操作技能 C.陈述性知识 D。

认识策略7.以下哪个不是操作技能的特点()。

A。

对象具有客观性 B。

动作的执行具有外显性C。

对象具有观念性 D。

认知技能和动作技能8.技能的种类有()。

A.工作技能和生活技能 B。

动作技能和操作技能C.智力技能和认知技能D.认知技能和动作技能9.在技能形成的练习过程中,其进步情况的表示方法是用()。

A。

图示 B.坐标 C。

遗忘曲线 D。

练习曲线10.以下属于动作技能的是()。

A。

阅读 B。

写字 C。

解应用题 D。

笔算11.下列特点中不属于智慧技能的有()。

A。

对象具有客观性 B。

动作的执行具有内潜性C.对象具有观念性 D。

结构上具有简缩性12.区分字母B、F、H和汉字已、巳、己属于智慧技能的()。

A.辨别 B。

概念 C。

规则 D.高级规则13在操作技能形成的四个阶段中,主要靠视觉控制,动觉水平较低的阶段是( )。

A.操作定向 B。

操作熟练 C.操作模仿 D。

操作整合14.操作技能形成的第一个阶段是( )。

A.操作模仿 B。

操作熟练 C。

操作定向 D.操作整合15.操作技能形成的第三个阶段是()。

第七章:技能的形成一、单项选择题1. 技能学习最基本的条件是_________A.讲解B.示范C.练习D.反馈()2.把习得的动作固定下来,并使各动作成分相互结合,成为定型的一体化的动作成为A.操作的定向B.操作的模仿C.操作的整合D.操作的熟练()3.智力活动转向头脑内部,借助言语来作用于观念性对象的阶段是A.原型定向B.原型操作C.操作整合D.原型内化()4.对活动起定向作用A.知识B.能力C.技能D.智力()5.吹啦弹唱属于技能A.认知B.心智C.操作D.评价()6. 操作技能就动作的对象而言,具有_________A.外显性B.客观性C.展开性D.观念性()7. 操作技能从其动作的进行而言,具有_________A.外显性B.客观性C.展开性D.观念性()8.高原期通常出现在操作技能练习过程中的A.初始阶段B.中间阶段C.结束阶段D.全过程()9. 安德森的心理技能形成三阶段论的第三个阶段是_________ A.认知阶段B.联结阶段C.评价阶段D.自动化阶段()10. 心智技能的对象具有_________A.外显性B.客观性C.观念性D.展开性()11. 心智技能的执行具有_________A.外显性B.展开性C.内潜性D.客观性()12. 心智技能的结构具有_________A.简缩性B.外显性C.内潜性D.感念性()13. 加涅认为,心智技能与学习策略都属于_________的范畴A.感性知识B.理性知识C.陈述性知识D.程序性知识()14. 就有效的操作技能的形成而言,模仿需要以_________为基础。

A.认知B.知识C.智力D.练习()15. 通过学习而形成的合乎法则的心智活动方式即是_________A.智力技能B.知识迁移C.智力D.思维程序()16. 在心智活动的研究上,最早进行心智活动系统研究的是_________A.兰达B.赫钦斯C.加里培林D.库恩()17. 在操作的模仿阶段,动作的控制主要靠_________A.听觉控制B.视觉控制C.触觉控制D.动觉控制()18. 动作技能的形成过程中,只有通过_________,各动作成分之间才能协调联系。

★教育心理学考试重点提示:第七章技能的形成★重点提示统观近几年全国各省的教师资格认证教育学考试,本章的考查重点是:(1)技能的两大分类及形成阶段。

(2)操作技能及心智技能的培养要求。

(3)心智技能形成的有关理论。

★考纲链接1.技能的概念:技能是通过练习而形成的合乎法则的活动方式。

2.技能的特点:(1)技能是通过学习或练习而形成的,不同于本能行为;(2)技能是一种活动方式,是由一系列动作及其执行方式构成的,属于动作经验,不同于认知经验的知识;(3)技能中的各种动作要素及其执行顺序要体现活动本身的客观法则的要求,不是一般的习惯动作。

3.技能的种类:(1)操作技能,也叫动作技能、运动技能,指由一系列实际动作,以完善、合理的方式组成的操作活动方式。

它具有客观性、外显性、展开性的特点。

(2)心智技能,也称智力技能、认知技能,是通过学习而形成的合乎法则的心智活动方式。

它具有以下特点:对象具有观念性;执行具有内潜性;结构具有简缩性。

4.技能的作用:(1)能够对活动进行调节与控制;(2)是获得经验、解决问题、变革现实的前提条件;(3)影响着学习者的个性品质。

5.操作技能的分类:(1)从对外部刺激的调节方式看,分为连续性动作技能和非连续性动作技能;(2)从对外部条件的利用程度看,可分为封闭型动作技能和开放性动作技能;(3)从所涉及的骨骼、肌肉及动作幅度大小,可分为精细动作技能和粗放动作技能。

6.心智技能的分类:(1)根据适用范围不同,分为一般心智技能和专门心智技能;(2)根据学生学习的结果,分为智慧技能和认知策略。

7.操作技能形成的阶段:可以分为操作定向、操作模仿、操作整合与操作熟练四个阶段。

8.操作定向:即了解操作活动的结构与要求,在头脑中建立起操作活动的定向映像的过程。

在操作定向阶段形成的映像应包括两方面:一是对操作活动的结构要素及其关系的认识;二是与操作技能学习有关或无关的各种内外刺激的认识与区分。

9.操作模仿即实际再现出特定的动作方式或行为模式。

第七章技能的形成一、选择题(在每个小题的四个选项中,只有一项是符合题目的要求,把所选选项的字母填在括号内)1.根据练习时间分配的不同,练习方式分为()A.集中练习与分散练习 B 整体练习与局部练习 C 模拟练习与实际练习 D 实际练习与心理练习2.按照肌肉运动强度的不同分类,弹钢琴属于()A封闭型动作技能B开放性动作技能C精细动作技能D粗大型动作技能3.下列属于连续动作技能的活动是()A打开收音机B练字C实弹射击D开车.4、在技能形成的练习过程中,其进步情况的表示方法用()。

A、图示B、坐标C、遗忘曲线D、练习曲线5、在动作技能形成过程中,所形成的动作方式对各种变化的条件具有高度的适应性,动作的执行达到高度的完善化和自动化,称为()。

A、操作的定向B、操作的模仿C、操作的整合D、操作的熟练6、在心智技能形成的过程中,依据心智技能的实践模式,把主体在头脑中建立起来的活动程序计划,以外显的操作方式付诸实施阶段称为()。

A、原型启发B、原型定向C、原型操作D、原型内化7、动作技能的特点是()。

A、客观性、外显性、展开性B、观念性、内潜性、简缩性C、物质性、外显性、简缩性D、观念性、内潜性、展开性8、()即操作者自身以外的人和事给予的反馈,有时也称结果知识。

A、内部反馈B、外部反馈C、动觉反馈D、过程反馈9、心智技能的结构具有()。

A、简缩性B、外显性C、动觉性D、过程反馈10、加里培林及其心理学派的著作中,被称为“物质或物质化阶段”的是()A、原型设计阶段B、原型内化阶段C、原型操作阶段D、原型定向阶段11、在技能形成过程中,练习中进步停顿的暂时现象,在心理学上称为()。

A、抑制现象B、挫折现象C、高原现象D、低谷现象12、在操作技能形成过程中,把模仿阶段练习的动作固定下来,并使各种动作成分相互结合,成为定型的、一体化的动作称为()。

A、操作的定向B、操作的模仿C、操作的整合D、操作的熟练13、()是一种调节和控制心智活动的经验,是通过学习而形成的合法则的心智活动方式。

一、动作技能的形成阶段和形成标志动作技能区别于智力技能的根本特点,在于这类技能是由一系列的外部动作构成的,是通过练习形成和巩固起来的一种合乎法则的随意行动方式。

(一)动作技能的形成需要经过以下三个阶段1、活动的定向阶段活动的定向是指学生对活动方式的了解,在头脑中形成关于动作过程的映象,它是动作技能形成的首要环节。

要达到学生对活动方式的了解,需要具备一定的条件和要求。

首先要做示范动作,要求示范动作一定要正确,开始时动作的速度不要快,先进行整体动作的示范,而后进行分解动作的示范,并对相似动作进行区分。

其次是对动作方式要进行讲解。

通过讲解可以使学生更好地认识活动的结构,确切地了解活动的各个组成部分,还可以使学生掌握完成各个动作的方法和原理。

为了充分发挥讲解的作用,可以使讲解与示范相结合,边讲解边示范。

2、模仿动作阶段从反映论的观点看,模仿是个体反映客体的一种特殊形式(是对别人的行为、动作和心理活动的反映)。

模仿是人们掌握动作技能的基本途径,也是动作技能掌握过程中的一个重要阶段。

模仿阶段,学生活动的速度和品质方面,表现为动作迟缓,其正确性、稳定性和灵活性都差;活动结构上,表现为动作之间不够协调,常有顾此失彼的互相干扰现象,有时还掺进不必要的多余动作,如初学写字的人,手指紧握笔杆,面部肌肉紧张,头歪,眼斜,嘴唇噘起,舌头摆动等;在对动作的控制能力方面,许多动作经常要在视觉的监督下才能完成,不能分配注意;在对动作的自我感觉方面,则感到紧张和疲劳。

3、动作的熟练阶段动作的熟练是通过多次练习而实现的。

它标志着操作技能掌握到了高级阶段。

由于熟练,使人对这种活动方式的意识控制水平大为降低。

当动作达到熟练阶段时,其动作表现为敏捷、正确、稳定和灵活;动作之间协调一致,多余动作消失,动作系列高度简化与压缩,个别动作已联结成为一个完整的体系,动作间已形成稳固的顺序性;视觉的监督作用大为降低,而动觉的控制增强,注意分配能力增强;此外,紧张感消失,疲劳的程度也相对降低。