侏儒镇中学校史

- 格式:docx

- 大小:28.12 KB

- 文档页数:13

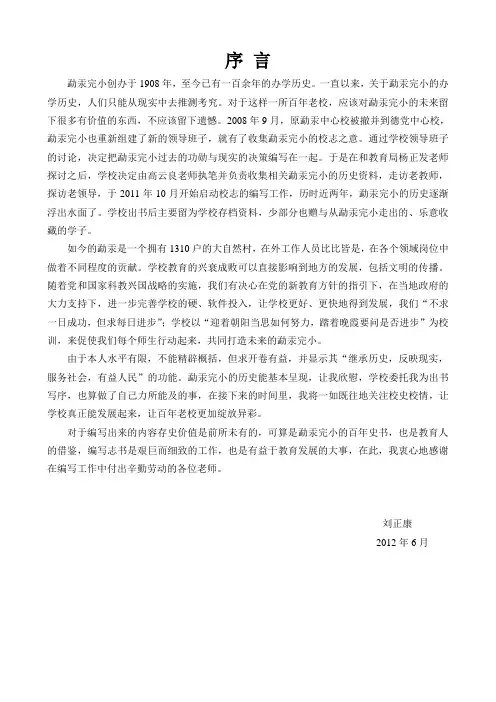

序言勐汞完小创办于1908年,至今已有一百余年的办学历史。

一直以来,关于勐汞完小的办学历史,人们只能从现实中去推测考究。

对于这样一所百年老校,应该对勐汞完小的未来留下很多有价值的东西,不应该留下遗憾。

2008年9月,原勐汞中心校被撤并到德党中心校,勐汞完小也重新组建了新的领导班子,就有了收集勐汞完小的校志之意。

通过学校领导班子的讨论,决定把勐汞完小过去的功勋与现实的决策编写在一起。

于是在和教育局杨正发老师探讨之后,学校决定由高云良老师执笔并负责收集相关勐汞完小的历史资料,走访老教师,探访老领导,于2011年10月开始启动校志的编写工作,历时近两年,勐汞完小的历史逐渐浮出水面了。

学校出书后主要留为学校存档资料,少部分也赠与从勐汞完小走出的、乐意收藏的学子。

如今的勐汞是一个拥有1310户的大自然村,在外工作人员比比皆是,在各个领域岗位中做着不同程度的贡献。

学校教育的兴衰成败可以直接影响到地方的发展,包括文明的传播。

随着党和国家科教兴国战略的实施,我们有决心在党的新教育方针的指引下,在当地政府的大力支持下,进一步完善学校的硬、软件投入,让学校更好、更快地得到发展,我们“不求一日成功,但求每日进步”;学校以“迎着朝阳当思如何努力,踏着晚霞要问是否进步”为校训,来促使我们每个师生行动起来,共同打造未来的勐汞完小。

由于本人水平有限,不能精辟概括,但求开卷有益,并显示其“继承历史,反映现实,服务社会,有益人民”的功能。

勐汞完小的历史能基本呈现,让我欣慰,学校委托我为出书写序,也算做了自己力所能及的事,在接下来的时间里,我将一如既往地关注校史校情,让学校真正能发展起来,让百年老校更加绽放异彩。

对于编写出来的内容存史价值是前所未有的,可算是勐汞完小的百年史书,也是教育人的借鉴,编写志书是艰巨而细致的工作,也是有益于教育发展的大事,在此,我衷心地感谢在编写工作中付出辛勤劳动的各位老师。

刘正康2012年6月。

学校校志范文你好宛西中专历经百年。

从内乡县赤眉镇开明绅士王希孔先生于1908年创办内乡民主师范学堂,到当今成为国家级重点中专、国家级改革发展示范性学校,虽校址数易,校名累更,然办学的精神内核始终不变,为国家为社会培养有用人才的职能不变,教职员工奋发向上的优良传统不变。

无论在抗日战争、解放战争那些战火纷飞的年代里,还是到新中国诞生后,三年经济困难、文革动乱时期,一直得以延续,从未间断。

历史和现实证明,学校造福桑梓的生命力之旺盛,担当道义的铁脊梁之坚强,在全省乃至全国林林总总的同级同类学校中是鲜见的。

2008年10月18日,学校举行了盛大的庆典活动,为这所老校的百年华诞祝寿祝福,为学校的发展助推助跑。

一部校志的意义无论如何放大,也不能类比《史记》那样宏大的史书。

它只是浓缩了一个具有实体性质的社会单元生存变迁的踪影,为在这块土地上岁岁年年躬耕奉献、教化培育民族精神的业者学者,以及从这里走出去的一批批社会栋梁树碑立传,从而折射出整个中华民族复兴大业的时代风貌。

勿容置疑,统观全书,肯定带有厚今薄古的倾向。

这是因为在这个舞台上,人物变幻,时过境迁,好多史实渐渐地被时间消磨、泯灭、淹没、掩盖,无从查考。

所以,越是最早的真实史料,才越是最珍贵的。

我自身的体会是,我家上溯到前四代,高祖、曾祖、祖父都是一字不识的贫苦农民,家族的历史是靠口传心记来流传的,爷爷、父亲在世时所讲的东西,少年不用心记,等父亲去世后,那些祖辈过往的经历再也无法还原记录了,只留下残存下来的片断记忆,令人痛心疾首。

小学历史的选择征文要自己写的鸟儿选择了天空,因为它有一双能够凌空飞翔的翅膀;鱼儿选择了海洋,因为它有一条能够游水的尾巴;骏马选择了驰聘千里,因为它有矫健的身姿;历史选择了中国,因为它的民族有团结的力量。

中国,一个曾被称为“东亚病夫”的国家,一个曾被列强侵略的国家,一个曾饱经风霜的国家,但它并不懦弱,它选择了“千磨万韧还坚劲”,选择了“粉身碎骨全不怕”。

仙湖镇中心学校的发展史仙湖镇中心学校的发展史仙湖镇中心学校(以下简称仙湖学校)作为仙湖镇唯一的高中,在近几十年里走出了一条自己的发展史。

从它开始建校到现在,仙湖学校经历了不少风风雨雨。

仙湖学校的前身是仙湖中学,它于1961年建成,是当时仙湖镇唯一的中学,也是当时仙湖镇最大的学校。

仙湖中学在建校之初就受到了当地政府的大力支持,得到了良好的发展环境。

在建校的几十年里,仙湖中学拥有了一批优秀的教师,拥有了良好的课程,积极推动当地教育发展。

由于仙湖学校的发展,在1996年,仙湖中学改制为仙湖镇中心学校,成为当时仙湖镇唯一的高中。

仙湖中学在变革之后,取得了较快的发展,拥有了更多的教师和学生,也开设了更多的课程,为仙湖镇的教育发展做出了巨大的贡献。

随着仙湖学校的发展,仙湖学校也开始推出更多的专业,包括文科、理科、艺术、体育等等。

学校也在不断改善教学环境,拥有了良好的课堂设施,为学生提供更好的学习环境,让学生更好地学习。

此外,仙湖学校也积极参与当地社会活动,积极推动当地社会文化和经济发展,为当地居民提供更多的服务。

仙湖学校也不断推出更多的社会实践,让学生在实践中掌握更多的知识,有助于提高学生的综合素质。

仙湖学校的发展也受到了当地政府的大力支持,政府不断为学校提供资金支持,开展各种教育项目,让学校取得更好的发展。

目前,仙湖学校已经发展成为当地唯一的高中,也是仙湖镇重要的教育发展中心。

学校拥有了一批优秀的教师,拥有一个雄厚的师资力量,为学生提供了良好的学习环境,同时也为仙湖镇社会发展做出了贡献。

经过这几十年的发展,仙湖镇中心学校已经发展成为一所具有竞争力的学校,它的发展不仅为仙湖镇的教育发展提供了强有力的支撑,也为仙湖镇的社会发展做出了巨大的贡献。

未来,仙湖镇中心学校将继续努力,不断提高教学质量,打造更好的教学环境,提升学校的国际竞争力,为仙湖镇的发展做出更多的贡献。

学校发展简史2009年12月03日16:26:33 来源:大悟县彭店乡中心初级中学【字体:大中小】以史为鉴,可以明兴衰。

—唐太宗李世民名言我们彭店中学东有仙居顶为屏,北有霄雾山作障,西有彭店水库毗邻,南与彭店街相连,正如日中天,不断成熟壮大。

几十年来,虽然一路曲曲折折,坎坎坷坷,但我们的领导和师生们仍满怀信心,朝着“面向现代化,面向未来”一路走来。

我们本着对学校发展历史负责的精神,通过访问每个发展时期的当事人、见证人和查看相关的档案资料,采用年鉴的方式,整理出本《学校发展简史》,以期有助于大家知校史、明校情、察兴衰、砺斗志,同为发展彭店教育事业作出更多的贡献。

一九七O年秋由彭店水库淹没区的坟林湾建起的彭店中小学,迁移到水库大坝东面的小山坡上。

其时,校园面积只有400多m2,砖木结构校舍11间,开办了初一、小三、小四、小五共4个年级,共有学生213人。

彭店中心初中就是由此起步,不断发展壮大的。

学校设立了革委会,罗志明同志任主任,范吉咏同志任副主任。

他们率领9名教工和200多名学生,一砖一石一瓦地搬迁,又一锄一筐地兴建,为我们彭店中心初中的发展奠定了基础。

一九七一年秋拥有砖木结构校舍9间,新辟操场1块,校园面积达560多m2;开办初一、初二、小三、小四、小五共5个年级,学生268人。

这一年,学校人事没有变动。

一九七二年秋学校更名为彭店初中。

开办有初一、初二两个年级共5个教学班;在校学生271人,教工15人,办学规模有所扩大。

学校仍设立的是革委会,曹世明同志任主任,罗志明同志任副主任。

一九七三年秋学校在东面新建一排教室,已有砖木结构校舍22间,校园面积近700 m2。

开办了初一、初二工共6个教学班,在校学生达279人,教工18人。

学校领导班子没有变动。

一九七四年秋,高中压至公社办,学校除设立高一外,仍设立初一、初二,仍是6个教学班。

在校学生数和教工数没有多大变化。

曹世明同志任校长,刘建浩同志任教导主任。

八一爱民学校校志二〇一六年十二月目录一、序言………………………………………………………………………二、学校概述…………………………………………………………………三、沿革与变迁………………………………………………………………四、基础设施…………………………………………………………………五、学校勤工俭学情况………………………………………………………六、学杂费收缴情况…………………………………………………………七、历届领导任职情况………………………………………………………八、学校办学理念…………………………………………………………………九、学校历年获荣誉统表…………………………………………………十、教职工获得荣誉统计表十一、师资队伍情况…………………………………………………………十二、学生情况统表……………………………………………………………十三、学生体育达标情况统计表………………………………………………十四、学校捐资助学情况统计表…………………………………………………十五、初中教育事业发展情况统计表(建校—2016)…………………十六、历年基建项目及建筑面积统计表……………………………………十七、教学设施设备统计表…………………………………………………十八、大事记……………………………………………………………………十九、学校教育教学管理工作…………………………………………………二十、学校未来发展…………………………………………………………二十一、八一爱民学校小学校点情况一览表………………………………附录:各校点简要校志序八一爱民学校是一所农村完小,从解放初期至今风雨兼程,所走过的路,是中国农村小学的一个典型缩影,体现了党的政策对农村教育的关怀和重视,同时也反映了农村教育从落后走向进步的一个历程。

凡在这里受过教育的莘莘学子无不感到光荣与自豪,愿与前辈们共享。

本校志编写过程中,多次得到各级领导与社会各界的关心和大力支持,这里一并致以诚挚的谢意!八一爱民学校校志一、概述八一爱民学校位于土默特左旗兵州亥区域服务中心兵州亥村,在呼市察镇中间地段,北屏大青山,南与白庙子镇三两服务中心相接,东与金山开发区接壤,西与毕克齐镇毗邻。

无为仓头高级职业中学校史(修订稿)无为仓头高级职业中学地处无城镇仓头社区,学校所在地仓头为千年古镇,原名大窑,相传三国时,曹操在曹河练兵,10万人马扎营在碾头张村。

曹操至此,把大窑改作头一个粮仓,后人遂称此地为仓头。

1958年,为贯彻“两条腿走路”的办学方针,经无为县政府批准,将原址位于无城秀溪公园的县农训班迁至仓头北郊一三面环水的高地重建并改名为“无为初级农校”,同时征用周边约200亩土地作为农场等教学生产实习基地。

同年7月,学校开始面向全县招生,第一任校长为方式明同志。

创办伊始,在校学生半耕半读,在学校5名农工、1名技术员指导下学习农业生产。

1962年秋,为落实“农中下马”指示精神,“无为初级农校”与石涧初中合并成立“无为县仓头初中”,校址不变。

但除保留17亩土地为教学用地外,其余土地全部无偿退给附近农民耕种。

此后不久,受文化大革命影响,学校于1966——1968年停止招生三年。

停止招生期间,学校原有图书、教学仪器及农场农具大量散失。

1968年底,原有教师也一分为四,支援当时的仓头、黄洛、黄龙、福路四个公社创办初中。

因此,学校规模有所缩小。

1970年11月,“无为县仓头初中”升格为“无为仓头中学”,建制为完中,面向全县招生。

此后至八十年代初,学校进入发展的鼎盛时期。

1983年秋,为实现教育结构合理布局,进一步深化教育体制改革,经上级批准,“无为仓头中学”改为“无为仓头高级职业中学”,开设专业为农学,学制2年,1985年又经巢湖行署教委批准改学制为3年。

期间,学校利用剩余的十余亩土地积极开展稻麦种植、稻田养鱼、苎麻种植等农业实验,取得了一定收效。

1987年,为更好服务当地农村、农业,学校创办了机电修配厂并同步增设机电专业,该专业填补了当时巢湖地区农村职业中学机电专业空白。

1990年,学校争取上级支持,又新建了养殖场,尝试开展肉鸡规模化饲养并取得较大经济效益。

1995年,为实现“两基”达标,经上级批准,原仓头镇镇属仓头初级中学并入仓头职业中学,接纳其大部师资,学校师资力量进一步充实。

缅怀先烈奉献进取----电影《吴云铎》观后感侏儒山中学李学初观看了电影《吴运铎》,深受感动与启发,他真不愧为我们学习的榜样。

这部影片对寻访先辈足迹,重温红色经典,加强党员干部理想信念教育、增强宗旨意识有着十分重要的意义。

吴运铎是我国抗日战争时期新四军革命根据地兵工事业的开拓者,是蔡甸区为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物。

电影抓住吴运铎人生道路上最耀眼的几个闪光点,集中表现了吴运铎光辉的英雄形象。

他三次身负重伤,在器材、原料和技术都严重匮缺的条件下,坚忍不拔,舍生忘死,克服常人难以想象的各种困难,奇迹般地为前线将士提供了源源不断的武器弹药。

在战火纷飞的年代,为了草创和建设我军的军工生产线,吴运铎炸瞎了左眼,失去了左手,一条腿也成了残废,周身伤痕累累,但是他身残志坚,仍然以顽强毅力战胜伤残,坚持战斗在生产第一线,真正做到了生命不息,奋斗不止。

那些鲜血淋漓的画面,那铿锵有力的话语,那坚毅的眼神,那一个个不眠之夜……历历在目,让人为之动容,热泪盈眶。

他说:“只要我活着一天,我一定为党为人民工作一天。

”1951年10月,中央人民政府政务院和全国总工会授予他特邀全国劳动模范称号,并将他誉为中国的“保尔·柯察金”。

作为一名共产党员:我们要学习他顽强的意志和至死不渝的革命斗志。

吴运铎曾经三次负重伤,留下伤口100余处,手足伤残但是仍奋斗不息。

数年前,因人民军队的兵工设备简陋,加上缺乏经验,生产的危险常常不亚于作战前线。

吴运铎参加工作不久,在一次检修枪支实弹射击时,土造枪管突然爆炸,炸伤了他的左手。

自此之后,他又三次负重伤,留下伤口100余处,最令我钦佩的是有一次他负伤时,抢救的医生怕他麻醉后醒不过来,做手术时连麻药也没敢用,但吴运铎硬挺了过来。

医生用X光检查后,发现他右眼里还残存一块小弹片取不出来,就坦率地告诉他有失明的危险。

吴运铎却说:“如果我瞎了,就到农村去,做一个盲人宣传者!”在病床上,他利用尚存的微弱视力,坚持把引信的设计搞完,并让人买来了化学药品和仪器,在疗养室里办起了炸药实验室,制造出新型的高级炸药等等等。

仁河口镇中心学校简史仁河口镇中心学校位于仁河大街最东端,处于旬河与达仁河交汇处。

学校前身是创建于光绪年间的私熟,曾选址铧场、熊家老庄子。

民国二十七年(一九三八年),当时任国民党参议院委员、旬阳籍哲学家李梦彪回乡省亲,视察仁河,见仁河水上交通便利,人文资源丰富,提议政府在此办学。

当年,国民政府便改私塾为公学,定址永丰旧宅(即现在校址),每期教员二人,设两个班,学生四十多名,当地文化前辈熊藻丞、蔡光厚、刘延东等都在本校任过教。

一九四零年,旬阳县督学向福善来仁河办校,改造校舍,增设为六年制,并定校名为“仁河口国民中心小学”。

次年,二里村花园(现仁河口镇桥上村七组)人纪先哲,时任学校理事主任,从安康邀请著名木工,建木板房十八间,组成四合院落,于是,仁河口国民中心小学形成了一所相对独立完整的校园。

一九四二年,由于战乱,仁河口国民中心小学停办了。

纪先哲老人的热心办学,独自把学校移至二里花园,并继续招收学生讲学。

一九四九年,学校由人民政府接管,恢复办学,更名为“仁河中心小学”。

学校有教师六名,开设五个年级,学生近百名。

按照当时管理体制,学校业务检查指导主要有小河区文教视导组负责,仁河中心小学未设校长,学校零时性事务由副教务李全彦和熊本固处理。

文革期间,仁河中心小学在政治风浪中,工作中心发生了转移,学校以学习毛主席语录、支援生产劳动、搭班唱戏等活动为主,学生很少有时间静心学习。

一九七零年,普及初中教育时,学校增设了初中班,学校改名为“仁河七年制学校”。

当时,师资力量薄弱,雷景星任校长,只有刘声彦、吴全勇、李维新等七名教师承担七个班的教学工作和学生管理。

一九七九年,学制改革,学校改名为“仁河八年制学校”。

一九八三年至一九八九年期间,由当地群众集资办学,修缮校舍,不断扩大规模。

一九八九年,学校又改名为“仁河九年制学校”。

九十年代开始,学校在市、县政府的重视下,在上一级主管部门亲切关怀下,学校的发展上了轨道。

一九九零年,仁河九年制学校由国家拨款新建砖混结构二层十二间、面积达536平方米的“正心楼”(一九九六年学校自筹资加层至三层十八间)。

蔡甸区侏儒山中学校史(1958-1991)侏儒镇中学校史(1958------1991)汉阳县侏儒镇中学位于汉阳县西南的侏儒古镇,与汉川、仙桃紧密相连。

学校依捉马山麓,傍蟹子湖畔,临宜黄公路,近侏儒长河。

风光秀丽,静溢优雅,实为教书之圣地、育人之摇篮。

校园占15334平方米,建筑面积4220平方米,其中教学实验办公综合大楼占2650平方米。

有340平方米的校办印刷厂,年产值为20万元。

80亩校办农坊。

有武汉市农村中学一级理化生实验室,有阅览室、美术室、音乐室。

有350平方米的生物园地,60平方米的养鱼池。

有1000平方米的大操场,内设250米的环形跑道和100米直跑道。

教学设施配备较为合理,为创办省教改实验中学提供有力的条件。

1958年,教育事业大发展,侏儒地区创办县十二中学。

张立元,辜克服同志先后任校长,因发展的需要迁至东子山。

1962年办为耕读中学,刘昌诚同志负责学校工作,因教育经费问题,于1966年停办。

1970年3月15日,正式命名为汉阳县侏儒镇中学,春季始业,学制两年,学校革委会主任舒文俊。

班级两个,学生近120名。

次年为四个班,一、二年级各两个班,学生约为220人。

1972年,由县教育局任命周德才为革委会副主任,主持学校工作。

学校开专业班,既重视实践,也重视理论。

教学质量较好,现“鄂中一怪”。

长江诗刊编辑谷未黄(原名胡圣瑞)同志曾在我校就读。

1974年,张树模任副主任。

教学班六个,一、二年级各三个,学生340余人,学校办起了“楼苦土”小工厂,生产桌子、门窗,解决了当时缺少桌椅的困难。

为此县教育局组织不少学校领导来我校参观学习。

1976年,学校教育工作在“五七指示”的指导下,学生以学为主,兼学别样:学工、学农、学军。

学生在校以学习文化知识为主,还深入到社会,向工农兵学习。

当时,学校是“层层梯田上山顶,滚滚麦浪连云天”,被誉为“学大寨”的典范。

学农小分队远及合丰村,师生向贫下中农学习生产劳动技术,请老贫农、老支书上课。

老观坨九年一贯制学校,坐落在辽中县东南部,省级102公路上,南隔浑河与辽阳相望,西临风景秀丽的蒲河。

校园之中,有茂林苍松葱葱郁郁,有绿草芳花曲径通幽,有书声朗朗童颜烂漫,有求知博学更创辉煌。

溯本追元,老观坨出现平民教育的萌芽还是在解放前,大约上世纪30年代初,有老观坨村村中大姓刘某(秀才)自办私塾,招收的都是贫民或雇农家的子弟,地点设于老观坨关帝庙(现乡供销社院内),学生20余人,庙内阴森可怖,蛛网凋零。

但学生都乐于学习,虽然仅仅学习两年就停止办学了,但这些“毕业生”后来都成为一些卓有见识的人才,使得老观坨教育得以薪火相传。

1948年,辽中解放以后,在党和政府的大力支持下,老观坨教育得以蓬勃发展,各村委会先后建立完小七所,分别是老观坨小学、大坨子小学、吴家岗小学、大兰坨小学、双树坨小学、肖兰坨小学、后老薄小学,建立二部制小学两所,黑坨子小学和候家岗小学。

没有中学的情况一直延续到1958年,老观坨公社成立了民中,校址设于肖兰坨,校长为徐景天。

学校招收学生将近200人,没有学历,知识介于初中和小学之间,当时历经三年困难时期,经费极为困难,师资力量也不高,基本属于初中生教初中生,学生边学习边下田劳作。

1966年文革以后,民中迁入老观坨中学现址。

1968年11月,老观坨民中正式更名为老观坨完全中学,学校转为公办,归于老观坨乡人民政府管理,校址由肖兰坨迁徙到老观坨村南头,也就是现在九年一贯制学校的校址。

学校占地面积3.9万平方米,建成20间青砖房作为教室。

第一任校长是赵英超,后老薄人,书记先为田茂,后为正团级转业军人满春会。

文化大革命的十年中,老观坨初级中学师资力量空前强大,至少一半的教师为下乡知青和知识分子,包括很多具有大学本科学历的教师,但教学活动空前萧条,基本为念语录,跳忠字舞,批斗和写大字报。

文革前裁撤中心校,但自1975年贫农管理学校以来还算不错,因为当时的住校贫农叫杨兆福曾于1948年担任老观坨村农会主席,粗通文墨,他倾向于重视教育教学,小学教育在他的干预下有了一定的起色,老观坨重视教育质量的老传统得以保留下来。

校史展厅前言/Article/Article_20111029085707_158.html运河沧浪,物阜民丰。

清凉江韵,人杰地灵。

阜成于民,灵秀阜中。

吾校自1952年落成,栉风沐雨。

几经辗转,数易其址。

承各级领导悉心指导,赖诸方贤达鼎力支持,蒙几代先贤自强不息;历任校长,筚路蓝缕,励精图治;数届师生,众志成城,发愤图强。

启蒙爱国之情操,传授德育之菁华,以知识兴民族灵魂,以道德强民族脊梁。

求学之情,爱国之心,拳拳可鉴。

风雨半世纪,沧桑砥砺,薪火相传,欣然铸造今日之辉煌。

吾校承人文之育人哲学,秉人本之办学要义,行人和之办学思想。

厚德,以德立校,厚德载物;博学,博学审问,明辨笃行;至善,正德厚生,臻于至善;唯真,知行并举,树人建业。

1978年赢河北省首批156所重点中学之盛誉。

跻身于衡水“四强”行列,获得“衡水市文明单位”,“衡水市教育教学先进学校”,“先进基层党组织”,“县演讲先进单位”,“关心下一代先进单位”等多项县级荣誉称号。

行务实之风,古痒生机无限;生和谐之象,新校前程似锦。

承政府领航,吾校再建,新容换旧裳;逢中华盛世,建展室以铭。

循教育要义,治校方略,声名闻遐迩;携精英团队,勤勉耕耘,学子展英才;树杏坛华章,桃李成蹊,续步新世纪。

五十载求索,励志弥坚,五十载耕耘,满园芬芳。

十年树木,励精图治,百年树人,任重道远。

故貌翰墨飘香,新颜续写华章。

知识圣殿,育家国之栋梁,铸造世纪之辉煌,恩泽斯民,谓之幸也!物阜民丰当入典章,阜中师生共志铭怀!校史展厅结束语/Article/Article_20111029090333_159.html风雨沧桑,积淀厚重绵长的文化传统;与时俱进,构建以人为本的办学理念;春华秋实,成就人才辈出的办学硕果。

忆昔日,苍穹下校舍低矮,风雨中道路泥泞;看今朝,蓝天下楼体巍峨,阳光中桃李芬芳。

昔日济济鸿儒虽两鬓飞霜,仍丹心不改。

今朝莘莘学子正意气风发,待挥斥方遒。

国以史为鉴,校以史明志。

涟水县涟西(南)中学校史简介峥嵘岁月(1928-1952)涟西中学的前身为1928年由民主人士创办的茂公中学,校址在梁岔镇沟南村(现梁岔镇士流村)。

淮水汤汤,皂角累累,在战火纷飞的年代,校园内的一棵皂角树上就曾拴过粟裕大将的战马(此棵皂角树现列为淮安市二级文物重点保护对象),著名教育家朱一苇曾任学校校长,在艰苦卓绝的年代里,一批有志青年把梨园大地当课堂,读书宣传革命,革命创造生活。

他们积极响应战斗号令,坚定地奔向救国救亡的战场。

学校曾先后用名:淮涟中学、涟水中学、淮海一中、涟水中学沟南分校,1952年9月,涟水中学沟南分校改为涟西中学。

莘莘学子为校争光、为国争光,涟西中学培养了一大批国家栋梁人才。

涟西成为“农家子弟成才的摇篮”。

风雨历程(1953-1977)文革前,戴占元、姜兰桥、潘成功等先后任涟西校长,学校着力校园建设,开挖护校沟,建起大礼堂,校舍由北向南扩建,班级人数不断增多,此时名师云集,教学成效显著,图书馆和实验室也具有相当的规模。

1966年,初一招收了四个班级的新生,刚发了录取通知书,文化大革命开始,这一级学生直到两年后的1969年秋天才得以到学校报到上课。

文革中,学校图书室、实验室被砸,凳子、桌子被烧,学校经历了一场浩劫。

这一期间,军代表、工人阶级、贫下中农管理学校。

姜兰桥、潘成功、王师牧等学校领导人和教师中的所谓“地富反右坏”被游街批判。

文革后期,朱士久、郑恩露、戴洪俊先后任校长,1969年下半年初、高中皆以“连”为编制单位,高中编为一、二连,初中编为三、四、五、六连,在校生400人。

学校贯彻五〃七指示,学工学农学军,学生到沟南、街东、张楼等地参加生产劳动。

背语录,学唱革命歌曲,陈东昇老师组织学生编排样板戏,分赴梁岔、成集、前进、高沟和涟水演出。

这一时期知名教师有郝明树、周井、沈良石、陈克家、王哲真、高朝贵、王登程、秦方波、袁洪恩、张庆生、左鹤池、边亚南、孙万清、吴庆明、唐宝珠、巴密华等。

武汉市二桥中学与侏儒山中学合作办学半年工作总结按照武汉市教育局有关合作办学的具体要求,汉阳区二桥中学和蔡甸区侏儒山中学从2016年春季开始实施合作办学。

两所学校认真遵循市、区教育局关于合作办学的指导性意见,充分借鉴兄弟学校合作办学的工作经验,以二桥中学优质教育资源为依托,从侏儒山中学校情出发,脚踏实地、扎扎实实的开展工作。

现将两校合作办学开展的工作汇报如下:一、统一思想,提高认识,确保合作办学的认可度.自确定与蔡甸区侏儒山中学合作办学后,二桥中学站的有利于两校更好的发展的高度来思考合作办学的工作。

对二桥中学而言,学校近几年虽然有很大的发展,在全国有一定的影响,但离打造全国著名品牌学校的目标还有一定的距离。

学校需要新的契机和动力。

而这次与侏儒山中学合作办学就是一次难得的契机.而对侏儒山中学更是一次难得的锐变的机遇。

两校领导高度重视,非常珍惜这次合作的机会.深入教师中,宣传合作办学的益处.1月,侏儒山教育总支领导到侏儒山中学召开行政班子会议,就合作办学工作发起动员、统一思想,提前谋划.2月,两校分别召开行政班子会议,教研组长、备课组长会议、班主任会议传达了合作办学的事宜,并在全校教职工大会就合作办学工作发起动员、统一思想。

提高认识。

同月,两校校级干部就“合作办学如何切入?”分头召集党员教师、骨干教师座谈。

经过大量细致的工作,确保了两校教师对合作办学的认可度。

并于3月1日,二桥中学张校长、蒋校长、袁校长、潘主任到侏儒山中学举行合作办学签约仪式.二、制定方案,稳步推进,确保合作办学的扎实度。

根据两校的特点和实际情况,双方领导多次面对面沟通协商。

制定合作办学实施方案、季度工作计划、明确每月工作的重点和工作落实的方式。

并通过微信、qq、电话等方式时刻保持联系.确保制定的工作落到实处.三、资源共享、加强联系、增强合作办学的融合度。

二桥中学的课改已近十年,教学案已相对成熟,也有很高的质量,学校与侏儒山中学毫无保留的共享,并对学案的制作流程,要求、使用方法也一并交流。

邵阳县教育局校史编纂十中倡议书尊敬的全校师生员工、离退休老同志及家属、历届校友及社会各界人士:你们好!岁月不居,时节如流,日月交辉,珠流璧转。

邵阳县第十中学是1960年由原白仓附中(1958年开办)更名而创办。

1985年春,邵阳县第十中学更名为邵阳县第一职中,1989年秋再恢复为邵阳县第十中学,2002年秋邵阳县第十中学与白仓镇中学合并为白仓镇完全中学。

45载薪火相传,十中人用自己特有的睿智和勤奋,不忘初心,砥砺前行,书写了一段又一段梦想、追求、奉献与奋斗的光辉历史,为祖国培养了一大批优秀人才。

为真实记载学校近45年来的风雨历程,展示学校发展的光辉成就,加深全体师生对母校的情感,在邵阳县教育局、白仓镇中心学校的安排部署下,由白仓镇第二完小肩负拟编邵阳县第十中学校史编纂的工作。

历史的脚步记录着十中的发展变迁,每一位十中人都是学校历史的见证人与书写者。

铭记历史,孕育后人,是每一位十中人共同的责任与使命。

在此,特向十中全校师生员工、离退休老同志及家属、历届校友及社会各界人士发起校史资料征集与编纂倡议活动:一、征集范围第十中学在建设发展过程中的各个历史阶段留存下来具有较大历史价值的文字资料、图表、照片、音像等。

二、征集内容1.老照片①校园建筑与校园风光照片②学校重要历史活动照片③毕业照、校园生活照④其他您认为有珍贵价值的照片2.老物件(请提供者附注情况说明)(1)相关的证件:学生证、毕业证、校园卡、荣誉证书或奖状锦旗。

(2)相关的教学资料:老教材、备课、招生简章。

(3)各类花名册:学生花名册、团员花名册、教师花名册、学校校长与行政花名册。

(4)其他资料:文件、报刊、笔记、文稿、信函。

3.您与学校的念想分享您在校的美好回忆和记忆犹新的故事:4.见证第十中学发展历史的其他各种资料。

三、注意事项请报送资料或进行捐赠赞助时及时详细注明您的姓名,班级,就读年月,班主任,联系电话,现单位住址。

校史资料征集时间:2022年5月-2022年11月底前亲爱的十中人,是你们,亲身参与并铸造了十中辉煌的过去。

传承红色基因根植五常精神——五常市杜家镇中心学校教育

剪影

佚名

【期刊名称】《黑龙江教育(教育与教学)》

【年(卷),期】2024()4

【摘要】杜家镇中心学校始建于1937年,86年的校史经历了中华民族的沧桑巨变。

2008年,中国红军小学工程理事会赋予她“红军小学”的称号,从此这里的每一页

篇章都浸染上火红的底色。

追溯到清代,学校所在的这座小镇流传着“一门三进士,

大小两翰林”的传说。

【总页数】1页(PI0004)

【正文语种】中文

【中图分类】G62

【相关文献】

1.加快资源的深度开发推进农村经济产业化进程──记五常市杜家镇实施农业产

业化2.喜迎建党百年传承红色基因——黑龙江教育杂志社全省红色基因学校走访活动剪影3.根植红色沃土传承革命精神——东营市垦利区永安镇中心幼儿园4.根植优秀传统文化,传承红色文化基因——以三线建设文化精神为例5.红色基因代代

传--记黑龙江省五常市雅臣小学校

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

洪渡完全中学介绍

【原创版】

目录

1.洪渡完全中学简介

2.学校的历史沿革

3.办学规模与硬件设施

4.师资力量与教育成果

5.学校特色与未来发展

正文

洪渡完全中学是一所位于我国某地区的全日制普通中学,自创立以来,以其严谨的学风和优秀的教育质量在当地享有较高的声誉。

学校始终秉承“明德、博学、求是、创新”的校训,努力为国家培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

洪渡完全中学的历史沿革可追溯至上世纪 50 年代,其前身为某地区的一所私立中学。

随着历史的变迁,学校几经易名,最终在 1990 年代定名为洪渡完全中学。

在此过程中,学校不断发展壮大,逐渐形成了如今的规模和格局。

在办学规模上,洪渡完全中学占地面积达到 100 余亩,拥有教学楼、实验楼、图书馆、体育馆、学生公寓等多栋建筑,总建筑面积近 10 万平方米。

学校现有教职工 200 余人,学生 3000 余名,分为初中部和高中部两个层次。

洪渡完全中学拥有一支优秀的师资队伍,其中不乏经验丰富、教学水平高的特级教师和学科带头人。

他们严谨治学,潜心育人,注重培养学生的创新精神和实践能力,为学生全面发展奠定了坚实基础。

近年来,学校教育成果斐然,毕业生中不乏考入全国重点大学的优秀学子。

作为一所有着浓厚文化底蕴的学校,洪渡完全中学在长期的教育教学实践中形成了自己独特的办学特色。

学校积极开展素质教育,注重培养学生的兴趣爱好和特长,开设了各类课外活动课程,如美术、音乐、体育等。

此外,学校还定期举办各类文化活动,如诗歌朗诵、演讲比赛、知识竞赛等,丰富了学生的校园生活,提高了学生的综合素质。

蔡甸区侏儒山中学校史(1958-1991)侏儒镇中学校史(1958------1991)汉阳县侏儒镇中学位于汉阳县西南的侏儒古镇,与汉川、仙桃紧密相连。

学校依捉马山麓,傍蟹子湖畔,临宜黄公路,近侏儒长河。

风光秀丽,静溢优雅,实为教书之圣地、育人之摇篮。

校园占15334平方米,建筑面积4220平方米,其中教学实验办公综合大楼占2650平方米。

有340平方米的校办印刷厂,年产值为20万元。

80亩校办农坊。

有武汉市农村中学一级理化生实验室,有阅览室、美术室、音乐室。

有350平方米的生物园地,60平方米的养鱼池。

有1000平方米的大操场,内设250米的环形跑道和100米直跑道。

教学设施配备较为合理,为创办省教改实验中学提供有力的条件。

1958年,教育事业大发展,侏儒地区创办县十二中学。

张立元,辜克服同志先后任校长,因发展的需要迁至东子山。

1962年办为耕读中学,刘昌诚同志负责学校工作,因教育经费问题,于1966年停办。

1970年3月15日,正式命名为汉阳县侏儒镇中学,春季始业,学制两年,学校革委会主任舒文俊。

班级两个,学生近120名。

次年为四个班,一、二年级各两个班,学生约为220人。

1972年,由县教育局任命周德才为革委会副主任,主持学校工作。

学校开专业班,既重视实践,也重视理论。

教学质量较好,现“鄂中一怪”。

长江诗刊编辑谷未黄(原名胡圣瑞)同志曾在我校就读。

1974年,张树模任副主任。

教学班六个,一、二年级各三个,学生340余人,学校办起了“楼苦土”小工厂,生产桌子、门窗,解决了当时缺少桌椅的困难。

为此县教育局组织不少学校领导来我校参观学习。

1976年,学校教育工作在“五七指示”的指导下,学生以学为主,兼学别样:学工、学农、学军。

学生在校以学习文化知识为主,还深入到社会,向工农兵学习。

当时,学校是“层层梯田上山顶,滚滚麦浪连云天”,被誉为“学大寨”的典范。

学农小分队远及合丰村,师生向贫下中农学习生产劳动技术,请老贫农、老支书上课。

1977年,全校8个教学班,学生450余名,在“自力更生、艰苦创业”的精神鼓舞下,新建了400平方米的办公宿舍楼。

此外,在外院还开垦地80余亩。

1978年秋,彭友谅同志任校长。

学校由8个班发展为14个班,学校规模逐渐扩大,先后建起了宿舍一楼、二楼、三楼及四楼,总面积为1400余平方米。

四间标准化教室,面积300平方米。

小学校址前迁时,移交四间教室由我校使用。

自此,镇中自成一体,初具规模。

1979年秋,李家恩同志调任我校任专职党支部书记。

该年,县教育局认为我校具备办理化生实验室的条件,学校筹建实验室,县局拨教学仪器,办成了“三类”实验室。

1981年,县教育局水泥厂下马,该厂厂房、仓库拨给我校。

师生们在一周内将所有材料拆运回校,建成了实验楼和仪器楼。

实验室由小变大,从“六组”到“十二组”,以及“二十四组”,成为武汉市农村中学一级实验室。

县教委也曾多次到我校召开现场会。

彭友谅同志参加了市教委在东西湖召开的实验室经验交流会。

1982年被县局选定为教研联系点。

1983—1984学年度,学校被评为“县文明学校”,教学质量名列前茅,体育活动开展有声有色。

1984年,彭友谅同志因年逾五旬,退居二线。

学校工作由副校长周昌银同志主持,任职三年,对学校的发展尽了职责。

但由于中考失利,工厂亏本,校内外群众反映强烈,于1989年,县教委对学校领导进行了改组。

1987年秋至今,滕永纪同志任校长,彭友谅同志再度出山任专职党支部书记。

学校发展为15个教学班,学生786名。

其中党员17名,专科以上学历的教师有34名,占教学人员的67.4%。

学校以“科技兴邦,教育奠基,德育为首,全面育人”为指导思想,德育工作成绩显著。

1990年—1991年学年度,两次中小学德育工作现场会均在我校召开。

1990年,我校被评为市级德育工作先进学校,团总支被评为市级先进单位。

1988年—1991年,教学质量有明显回升。

中考升学率由1987年的10.4%逐年上升。

近四年来,分别为26.8%,32.8%,34.6%和36.2%。

合格率由1987年的89%上升为:96.9%,97.1%,99.4%和96.8%。

我校1988年175名学生应考,进入高中后,升入大学的占5.1%,为全县各校之首。

新建教学综合大楼于1989年3月14日破土动工,于1991年9月28日竣工剪彩,历时三年。

我们在镇党委、镇政府直接领导下,千家万户集,千方百计筹,千山万水募,千言万语求。

上上下下,方方面面,集资50余万元,建成了新的教学大楼。

1991年3月,市教委普教处段处长来我校考察,6月下达市教委向省教委申报我校创办实验初中的报告。

10月24日,省教委验收组光临我校,历时三天,对照条件,认真考核,对我校的工作作出了肯定,评价较好,待省教委作出决定。

现在学校正在实施三个教改方案—教学、实验、服务三结合教改方案;爱国主义教育系列教改方案;各科教学如何渗透劳技教育的教改方案。

“教海无涯,学无止境”,教育战线人才辈出,先进单位不断涌现。

而我们做的一切已成为过去,未来的事业任重道远。

我们要全面贯彻党的教育方针,加强农村初中的教育改革,变升学教育为素质教育,深化教育改革,完成党和人民交给我们的任务。

侏儒镇中学历届干部名单县十二中学 1958~19 62 副校长:张立元教务主任:辜克服民办耕中 1962~1965 负责任:刘昌诚1968年停办侏儒镇中学 1970年革委会主任:舒文俊1971~1974 副校长:周德才,舒文俊1974年副校长:舒文俊,张树模教务主任:朱传新政教主任:尹常文 1975年副校长:张树模,乐立功教务主任:朱传新 1976~1977 副校长:张树模教务主任:朱传新 1978~1984 书记:李家恩(1981—1984)校长:彭友谅教导主任:熊昌铨总务主任:尹正年其中1980-1983 副校长:郑声扬教导主任:熊昌铨,张修贞 1984~1986 副校长:周昌银教导主任:尹其桂,何少裘,李家模总务主任:尹正年 1987~1989年书记:彭友谅校长:滕永纪教导主任:尹其桂,何少裘总务主任:姚传庆 1990年书记:彭友谅校长:滕永纪,尹正杰教导主任:尹其桂,何少裘总务主任:王家洪 1991年书记:彭友谅校长:滕永纪副校长:尹正杰,聂正江教务主任:尹其桂副教务主任:何少裘政教主任:方学兵总务主任:王家洪 1991.9~1998.2 校长:聂正江1998.3~2005.2 校长:方学兵2005.2~1010.7 校长:许志新常务副校长:张俊成 2010.8~ 校长:张俊成2014.8至今校长:李学初全宗卷简介(1991年12月)蔡甸区侏儒山中学档案室全宗卷介绍侏儒镇中学位于汉阳县西南的侏儒古镇。

学校前身为汉阳县十二中学,创办于1958年9月,1962年撤销,并入汉阳县六中,校长张立元。

翌年9月又办侏儒耕读中学,直到1968年停办。

当时耕中负责任刘昌诚。

1970年3月15日正式命名为侏儒镇中学。

校革委会主任舒文俊,有教学班两个,学生120人。

次年增加为4个班,学生220人。

1972年县教育局正式任命周德才为校革委会副主任,主持学校工作。

1974年张树模任校革委会副主任,有教学班6个学生340余人。

1970—1975年期间,学校贯彻“五七”指示。

学工、学农、学军,办起了“菱苦土”小工厂。

利用“菱苦土”生产课桌,为本校和不少兄弟学校解决了缺少课桌的困难。

学校还组织师生到外院区开垦芜湖,办起了100亩的农场(后给了20亩地镇小),使师生经受了锻炼。

但是由于反对“三中心”,大搞“开门办学”,无法建立正常的教学秩序,是学校教学工作受到了很大的冲击。

1976年粉碎了“四人帮”以后,学校开始摒弃了一些极左的做法,学校教学工作逐步走向正轨。

党的十一届三中全会以后,教育战线拨乱反正,侏儒镇中迅速恢复了正常的教学秩序。

1977年全校有8个教学班,学生450余人。

在“自力更生,艰苦创业”精神的鼓舞下,新建了400平方米的办公宿舍楼。

1978年秋彭友谅任校长,学校由8个班发展到14个班,并先后建起了四栋宿舍楼和四间教室。

1981年又建成了实验楼和仪器楼,实验室由小变大,成为武汉市农村中学一级实验室。

1983—1984学年度被评为县文明学校,教学质量名列前茅。

1984年周昌银任副校长主持学校工作,由于校纪松弛,中考失利,工厂亏本,校内群众反映强烈,1989年县教委对学校领导进行了改组。

1987年至今,滕永纪任校长,彭友谅再度出山任专职党支部书记。

学校发展为15个教学班,有学生786人,教职工26人,其中党员17人,专科以上学历的教师有34人。

从1987年以来学校德育工作成绩斐然。

1990年—1991学年度县教委两次在镇中召开德育工作现场会,1990年被评为市级德育工作先进学校。

1988—1991年教学质量有了明显的回升。

1989年3月14日破土动工新建教学楼,历尽艰辛,集资50余万,终于使这座面积达2650平方米的教学楼与1991年9月28日竣工剪彩。

1991年市教委领导来镇中考察,6月下达市教委申报侏儒镇中学创办省教改实验初中的报告。

10月24日,省教委验收组来镇中检查验收,对学校各项工作做了认真地考核,并作出了肯定的评价。

在争办教改实验中学的工作中,学校于今年(1991年)10月新建了综合档案室,安排了专职档案管理员一名。

现有档案资料包括文书档案17册,保存了从1983年2月至1990年12月各级领导部门下发学校的文件以及学校在工作中形成的文字材料。

教学档案57册,保存了从1981年9月至1991年6月学校在教学工作中形成的文字材料,内容包括学校教学计划、班主任工作计划、各科教学计划、考试成绩、质量分析表、教学工作总结、论文以及体育“达标”登记表等。

学籍档案9册包括1980年9月至1990年7月各学年度新生入学名册、学生花名册、毕业生名册以及学生异动情况表、转入转出证存根等。

教师业务档案50册,保存了学校50位教师(不包括调出的和新调来的教师)有关教学业务的文字材料。

科技档案1盒,保存了学校新建的教学楼的有关资料,包括图纸、施工、新建过程的简要说明等。

会计档案28册,保存了学校从1980年至1990年财务原始凭证和账簿。

声相档案2盒,保存了学校在近年来重大活动中拍摄的部分照片。

此外,还存有资料5袋,内容有学生社会调查的、值周的、学雷锋的好人好事记载等等。

汉阳县侏儒镇中学大事记(1958—1991)蔡甸区侏儒山中学档案室汉阳县侏儒镇中学大事记1958—19911958年,汉阳县教育事业大发展,侏儒山开始办中学,命名为汉阳县第十二中学。

张立元(已故),辜克服二位同志先后任校长,学校选址在捉马山麓。

在捉马山东麓曾修建式样可观的办公室一栋,在山南修建教室四间。