北师大版七年级数学下册《6.2 频率的稳定性》教案

- 格式:docx

- 大小:1.07 MB

- 文档页数:3

北师大版数学七年级下册6.2《频率的稳定性》说课稿2一. 教材分析《频率的稳定性》是北师大版数学七年级下册第6.2节的内容,本节课主要让学生通过大量的实验和数据分析,了解频率的稳定性特点,培养学生运用统计方法处理数据的能力。

教材从生活实例出发,引导学生探究频率与概率之间的关系,进而引导学生认识频率的稳定性。

教材内容由浅入深,循序渐进,符合学生的认知规律。

二. 学情分析学生在学习本节课之前,已经学习了概率的基本概念,对随机事件有一定的认识。

但学生在运用统计方法处理数据方面还较为薄弱,因此,在教学过程中,教师需要关注学生的实际情况,引导学生通过实验、观察、分析等方法,深入理解频率的稳定性特点。

三. 说教学目标1.知识与技能:让学生了解频率的稳定性特点,学会运用统计方法处理数据。

2.过程与方法:培养学生动手实验、观察分析、归纳总结的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对数学的兴趣,增强学生的数据处理能力,提高学生在实际生活中的应用能力。

四. 说教学重难点1.教学重点:让学生通过实验和数据分析,理解频率的稳定性特点。

2.教学难点:如何引导学生运用统计方法处理数据,以及如何让学生理解频率与概率之间的关系。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用实验教学法、案例教学法、分组讨论法、引导发现法等。

2.教学手段:利用多媒体课件、实验器材、统计图表等辅助教学。

六. 说教学过程1.导入新课:通过生活实例,引导学生思考频率与概率之间的关系。

2.实验探究:让学生分组进行实验,观察并记录实验结果,培养学生动手实验的能力。

3.数据分析:引导学生对实验数据进行处理和分析,归纳总结频率的稳定性特点。

4.知识拓展:通过案例分析,让学生了解频率稳定性在实际生活中的应用。

5.课堂小结:对本节课的内容进行总结,强化学生对频率稳定性的认识。

6.布置作业:让学生运用所学的统计方法处理实际问题,提高学生的应用能力。

七. 说板书设计板书设计要清晰、简洁,突出频率稳定性的核心概念。

2024北师大版数学七年级下册6.2《频率与概率》教学设计一. 教材分析《频率与概率》是北师大版数学七年级下册第六章第二节的内容。

本节内容是在学生已经学习了收集数据、整理数据和描述数据的基础上,进一步引导学生理解频率和概率的概念,掌握频率和概率的关系,并能够运用频率和概率解决一些简单的实际问题。

教材通过实例引入频率和概率的概念,引导学生通过实验探究频率和概率的关系,进而掌握概率的求法。

二. 学情分析学生在学习本节内容前,已经掌握了数据收集、整理和描述的基本方法,对数据有一定的认识。

但是,对于频率和概率的概念,学生可能比较陌生,需要通过实例和实验来理解和掌握。

另外,学生可能对概率的求法有一定的困难,需要通过练习和讲解来巩固。

三. 教学目标1.理解频率和概率的概念,掌握频率和概率的关系。

2.能够运用频率和概率解决一些简单的实际问题。

3.能够通过实验探究频率和概率的关系,掌握概率的求法。

四. 教学重难点1.重点:频率和概率的概念,频率和概率的关系。

2.难点:概率的求法,运用频率和概率解决实际问题。

五. 教学方法1.实例引入:通过实例引入频率和概率的概念,让学生直观地理解这两个概念。

2.实验探究:让学生通过实验探究频率和概率的关系,培养学生的实验操作能力和观察能力。

3.练习讲解:通过练习和讲解,让学生掌握频率和概率的求法,提高学生的解题能力。

4.实际应用:让学生运用频率和概率解决实际问题,提高学生的应用能力。

六. 教学准备1.教材和教学参考书。

2.实验器材:如骰子、卡片等。

3.PPT或黑板。

4.练习题。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过一个实例引入频率和概率的概念,如抛硬币实验,让学生直观地理解频率和概率。

2.呈现(10分钟)讲解频率和概率的定义,让学生明确频率和概率的关系。

3.操练(10分钟)让学生进行实验探究,如抛硬币实验,记录实验结果,计算频率和概率,培养学生的实验操作能力和观察能力。

4.巩固(10分钟)讲解频率和概率的求法,让学生通过练习题巩固所学知识。

北师大版数学七年级下册《非等可能事件频率的稳定性》教案一. 教材分析北师大版数学七年级下册《非等可能事件频率的稳定性》一课,主要让学生理解利用频率估计概率,通过大量实验,总结非等可能事件发生的频率稳定性,为学生提供利用概率解决实际问题的方法。

教材通过生活实例,引导学生发现非等可能事件频率的稳定性,进而引导学生利用这个性质解决实际问题。

二. 学情分析学生在学习本课之前,已经学习了概率的基本概念,如必然事件、不可能事件、随机事件等,对利用频率估计概率有一定的了解。

但学生对非等可能事件频率稳定性的理解还不够深入,需要通过实例让学生感受和理解这个概念。

三. 教学目标1.让学生理解非等可能事件频率的稳定性,学会利用频率估计概率。

2.培养学生解决实际问题的能力,提高学生对概率知识的理解和应用。

3.培养学生合作学习、积极探讨的精神,提高学生的数学素养。

四. 教学重难点1.非等可能事件频率稳定性的理解。

2.如何利用频率估计概率。

五. 教学方法采用探究式教学法、情境教学法和小组合作学习法,引导学生通过实例感受和理解非等可能事件频率的稳定性,培养学生解决实际问题的能力。

六. 教学准备1.准备相关的生活实例,如抽奖活动、投篮等。

2.准备实验材料,如球、卡片等。

3.制作课件,辅助教学。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过一个抽奖活动实例,引导学生关注非等可能事件。

提出问题:“在抽奖活动中,不同奖项的抽取概率是否相等?”让学生思考并回答。

2.呈现(10分钟)呈现几个非等可能事件的实例,如投篮、掷骰子等。

让学生观察并分析这些实例中,事件发生的频率是否稳定。

3.操练(10分钟)分组进行实验,每组选取一个非等可能事件进行观察和记录。

让学生自己发现事件频率的稳定性,并总结规律。

4.巩固(5分钟)让学生举例说明如何利用频率估计概率,教师进行点评和指导。

5.拓展(5分钟)引导学生思考:在实际生活中,如何运用非等可能事件频率的稳定性解决概率问题。

2 频率的稳定性【教学目标】1.知识与技能(1)理解概率的定义;(2)理解用统计来估计事件的概率及频率与概率的关系。

2.过程与方法通过对问题的分析,理解用频率来估计概率的方法,渗透转化和估算的思想方法。

3.情感态度和价值观进一步体会数学就在我们身边,发展学生的应用数学能力。

【教学重点】通过对事件发生的频率的分析来估计事件发生的概率【教学难点】理解概率与频率的关系,能够正确计算概率。

【教学方法】自学与小组合作学习相结合的方法。

【课前准备】教学课件、一元硬币若干。

【课时安排】1课时【教学过程】一、情景导入【过渡】上节课的学习中,我们通过掷图钉的小活动,理解了在实验次数很大时,频率趋于稳定的特点。

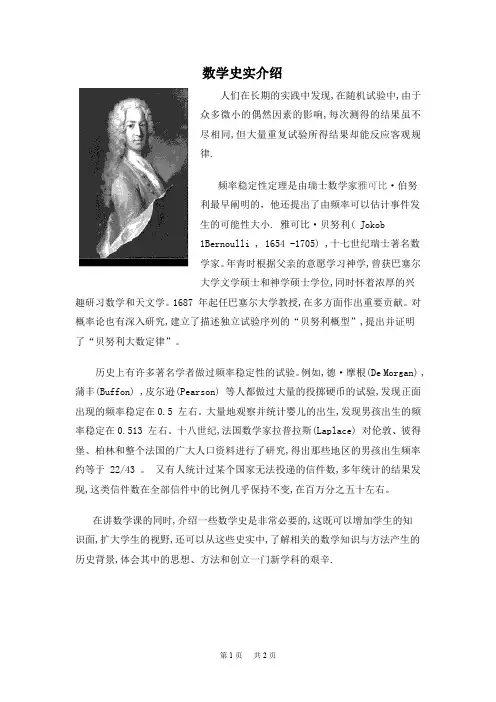

大家知道频率稳定性最早是由谁提出的吗?课件展示图片。

【过渡】就是由这个人提出的,频率的稳定性是由瑞士数学家雅布·伯努利(1654-1705)最早阐明的,他还提出了由频率可以估计事件发生的可能性大小。

【过渡】那么该如何通过频率估计事件发生的可能性大小呢?今天我们就来学习一下这个问题。

首先,我们同样先进行一个小游戏。

二、新课教学1.概率【过渡】硬币是我们大家经常能看到的,大家有时候也会玩一些抛硬币的游戏,抛掷一枚均匀的硬币,硬币落下后,会出现两种情况:正面朝下和正面朝上。

那大家有没有想过,掷一枚硬币,出现两种情况的可能性谁大谁小呢?现在我们就用刚刚老师发给大家的硬币,进行一下探究吧。

(学生两辆一组进行实验)【过渡】按照课本做一做的内容。

同桌两人做20次掷硬币的游戏,并将记录记载在下表中。

(老师巡视指导)【过渡】我看大家都已经进行完了,现在,我来找两个同学帮忙,像上节课一样,将全班同学的数据统计出来,然后我们汇总入表中。

【过渡】之后,我们画出折线图。

(学生自己根据数据画出折线图)课件展示提前准备好的图。

【过渡】大家看一下,你们手中的图和老师展示的图一样吗?(学生回答)【过渡】观察上面的折线统计图,你发现了什么规律?(学生回答)【过渡】刚刚大家都总结了规律,从图中,我们能够清楚的看出,当试验次数很大时, 正面朝上的频率折线差不多稳定在0.5 水平直线上。

6.2频率的稳定性活动2:(1)根据分组试验数据,在图1中绘制散点图.(2)表2是历史上部分数学家的试验数据,根据这些数据在图2中绘制散点图.试验者抛掷次数(n)“正面向上”的次数(m)“正面向上”的频率()棣莫弗 2 048 1 0610.518 1布丰 4 040 2 0480.506 9费勒10 000 4 9790.497 9皮尔逊12 000 6 0190.501 6皮尔逊24 000 1 20120.500 5表2提出问题:(1)这两个散点图反映出的规律是否相同?如果不同,为什么?(2)随着抛掷次数的增加,“正面向上”的频率在0.5的左右摆动幅度有何规律?(3)当“正面向上”的频率逐渐稳定到0.5时,“反面向上”的频率呈现什么规律?揭示规律:教师归纳总结:在重复投掷一枚硬币时,“正面向上”的频率在0.5左右摆动,随着投掷次数的增加,一般地,频率呈现出一定的稳定性:在0.5左右摆动的幅度会越来越小.这时我们称“正面向上”的频率稳定于0.5.容易看出,反面向上的频率也稳定于0.5.给出概率的定义:一般地,在大量重复试验中,如果事件A发生的频率会稳定在某个常数p附近,那么这个常数p就叫做事件A的概率,记作p(A)= p.提出问题:(1)频率与概率有什么区别与联系;(2)当事件A是必然发生的事件时,P(A)是多少?当事件A是不可能发生的事件时,P(A)是多少?当事件A是随机事件时,P(A)在什么范围?学生思考、讨论、相互交流,教师帮助理解,最后学生代表发言,教师给予适当的鼓励.教师指导1.一般地,频率是随着试验者试验次数的改变而变化的.2.概率是一个客观常数.3.频率是概率的近似值,概率是频率的稳定值.它是频率的科学抽象.当试验次数越来越多时,频率围绕概率摆动的平均幅度越来越小,即频率靠近概率.4.任何事件的发生都可以用概率来描述.其中必然事件的概率为1,不可能事件的概率为0,随机事件的概率大于0而小于1.当堂训练1.下列说法正确的是( )(A)“明天降雨的概率是80%”表示明天有80%的时间降雨(B)“抛一枚硬币正面朝上的概率是0.5”表示每抛硬币2次就有1次出现正面朝上(C)“彩票中奖的概率是1%”表示买100张彩票一定会中奖。

北师大版数学七年级下册6.2《频率的稳定性》教案一. 教材分析北师大版数学七年级下册6.2《频率的稳定性》是统计学的一个基本概念。

本节内容通过具体实例让学生了解频率的稳定性,掌握频率稳定性概念,并能够运用频率稳定性分析实际问题。

教材通过生活中的实例,引导学生探究频率的稳定性,培养学生的统计观念和数据分析能力。

二. 学情分析学生在学习本节内容前,已经学习了数据的收集、整理和表示方法,对统计学有了一定的了解。

但学生对频率稳定性的理解可能存在一定的困难,需要通过具体实例和活动让学生感受和理解频率的稳定性。

三. 教学目标1.让学生了解频率的稳定性概念,理解频率稳定性在实际问题中的应用。

2.培养学生收集、整理、分析数据的能力,发展学生的统计观念。

3.培养学生通过实例分析问题、解决问题的能力。

四. 教学重难点1.重点:频率稳定性的概念及其在实际问题中的应用。

2.难点:频率稳定性的理解和运用。

五. 教学方法1.采用问题驱动法,让学生在解决问题的过程中理解频率稳定性。

2.采用实例分析法,通过具体实例让学生感受频率稳定性。

3.采用小组合作学习法,培养学生的团队协作能力。

六. 教学准备1.准备相关的生活实例和数据,用于引导学生探究频率稳定性。

2.准备教学课件,用于辅助教学。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过引入生活中的一些实例,如抛硬币、掷骰子等,引导学生思考:在这些实验中,结果出现的频率是否会发生变化?从而引出频率稳定性的概念。

2.呈现(10分钟)教师呈现一些具体实例,如大量抛硬币实验的数据,让学生观察和分析频率的稳定性。

学生通过观察数据,发现频率在大量实验中趋近于一个稳定的值。

3.操练(10分钟)教师学生进行小组合作学习,让学生自己设计实验,收集数据,分析频率的稳定性。

学生通过自主探究,加深对频率稳定性的理解。

4.巩固(10分钟)教师提出一些问题,让学生回答,以巩固对频率稳定性的理解。

如:频率稳定性是什么意思?为什么频率会趋近于一个稳定的值?频率稳定性在实际问题中的应用等。

数学史实介绍

人们在长期的实践中发现,在随机试验中,由于

众多微小的偶然因素的影响,每次测得的结果虽不

尽相同,但大量重复试验所得结果却能反应客观规

律.

频率稳定性定理是由瑞士数学家雅可比·伯努

利最早阐明的,他还提出了由频率可以估计事件发

生的可能性大小. 雅可比·贝努利( Jokob

1Bernoulli , 1654 -1705) ,十七世纪瑞士著名数

学家。

年青时根据父亲的意愿学习神学,曾获巴塞尔

大学文学硕士和神学硕士学位,同时怀着浓厚的兴趣研习数学和天文学。

1687 年起任巴塞尔大学教授,在多方面作出重要贡献。

对概率论也有深入研究,建立了描述独立试验序列的“贝努利概型”,提出并证明了“贝努利大数定律”。

历史上有许多著名学者做过频率稳定性的试验。

例如,德·摩根(De Morgan) ,蒲丰(Buffon) ,皮尔逊(Pearson) 等人都做过大量的投掷硬币的试验,发现正面出现的频率稳定在0.5 左右。

大量地观察并统计婴儿的出生,发现男孩出生的频率稳定在0.513 左右。

十八世纪,法国数学家拉普拉斯(Laplace) 对伦敦、彼得堡、柏林和整个法国的广大人口资料进行了研究,得出那些地区的男孩出生频率约等于22/43 。

又有人统计过某个国家无法投递的信件数,多年统计的结果发现,这类信件数在全部信件中的比例几乎保持不变,在百万分之五十左右。

在讲数学课的同时,介绍一些数学史是非常必要的,这既可以增加学生的知

识面,扩大学生的视野,还可以从这些史实中,了解相关的数学知识与方法产生的历史背景,体会其中的思想、方法和创立一门新学科的艰辛.。

北师大版七年级下册数学说课稿:第六章6.2.2《频率的稳定性》一. 教材分析《频率的稳定性》是北师大版七年级下册数学的第六章6.2.2节内容。

本节课的主要内容是让学生理解频率的稳定性概念,掌握频率稳定性的性质和应用。

教材通过具体的实例,引导学生探究频率的稳定性,培养学生的动手操作能力和逻辑思维能力。

二. 学情分析面对的是一群七年级的学生,他们已经掌握了概率基础知识,对于频率有一定的了解。

但是,对于频率的稳定性概念和性质,可能还存在一定的困惑。

因此,在教学过程中,需要通过具体的实例和活动,帮助学生理解和掌握频率的稳定性。

三. 说教学目标1.知识与技能目标:让学生理解频率的稳定性概念,掌握频率稳定性的性质和应用。

2.过程与方法目标:通过具体的实例和活动,培养学生的动手操作能力和逻辑思维能力。

3.情感态度与价值观目标:激发学生对数学的兴趣,培养他们积极探究的精神。

四. 说教学重难点1.教学重点:频率的稳定性概念,频率稳定性的性质和应用。

2.教学难点:频率稳定性的理解和应用。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动法、案例教学法和小组合作法。

2.教学手段:利用多媒体课件和实物教具进行教学。

六. 说教学过程1.导入:通过一个具体的实例,引导学生思考频率的稳定性问题。

2.探究:让学生分组进行动手操作,通过实际操作和观察,总结频率稳定性的性质。

3.讲解:教师根据学生的探究结果,进行讲解和总结,让学生理解频率稳定性的概念和性质。

4.应用:让学生通过具体的实例,应用频率稳定性的知识解决问题。

5.总结:教师引导学生进行总结,巩固所学知识。

七. 说板书设计板书设计要清晰、简洁,能够突出频率稳定性的概念和性质。

可以设计成以下形式:频率稳定性:1.概念:……2.性质:……3.应用:……八. 说教学评价教学评价可以从学生的学习效果和教学目标达成情况两个方面进行。

对于学生的学习效果,可以通过课堂表现、作业完成情况和课后反馈来进行评价。

课题:第六章第二节频率的稳定性第 2课时课型:新授课授课人:枣庄市第四十二中学徐利华授课时间:2013年 5月30日,星期四,第2节课教学目标:1.经历试验、统计等活动过程,在活动中进一步发展合作交流的意识和能力.2.通过试验活动了解不确定事件发生频率的稳定性,并会用频率来估计概率.3.通过试验等活动,理解事件发生的频率与概率之间的关系,体会概率的意义.教学重点:通过对事件发生的频率的分析来估计事件发生的概率.教学难点:了解必然事件、不可能事件和不确定事件发生的可能性大小.教学准备:1.学生一枚一元硬币.2.教师准备好多媒体课件.教法学法:猜想→实验→分析→交流→发现→应用教学过程:一、创设情境,导入新课师:大家都看过足球比赛吧?生:(齐声)看过。

师:看图,谁知道在每场足球开赛前几个裁判和两队的队长围在一起在干什么?(学生一致推荐班里号称“足球小子”的A同学回答)生A:裁判在掷硬币,先让双方队长猜硬币的正反面,根据掷硬币的结果由猜中的一方获得首选权,决定己方选择挑边还是开球。

师:大家思考,你认为正面朝上和正面朝下的可能性相同吗?这种做法公平吗?生:(学生七嘴八舌意见不一,还有个别学生拿出事先准备好的硬币试验)师:好,大家先把你的猜测搁置,下面我们做实验来验证是否公平。

(教师板书课题)【设计意图】:从足球比赛的开局引出课题,不仅调动了学生学习的兴趣,也激发激发了学生的求知欲,活跃了课堂气氛,让学生感知到数学源于生活,数学就在我们身边.二、探究交流,获取新知探究活动1:掷币实验发现问题师:每一枚一元硬币都有正反两面,我们规定如下:师:下面同桌两人做20次掷壹圆硬币的游戏,并将数据填在书上表中,一会汇报试验情况.生:(同桌两人合作做实验)(5分钟后)生1:我们组正面朝上、朝下的次数各是10次,频率各是0.5.生2:我们组正面朝上、朝下的次数各是8、12次,频率各是0.4和0.6.生3:我们组正面朝上、朝下的次数各是11、9次,频率各是0.55和0.45. ……………………………………师:通过大家的实验,我们看出,每组的实验数据并不是一样,与大家的猜测不同,难道足球比赛开局存在不公平?不过我告诉大家,掷硬币这一细节正是体现出公正与文明,也是世界第一运动的魅力所在。

北师大版初一下册6一教材分析教科书从掷图钉试验入手,使学生经历“推测——试验和搜集试验数据——分析试验结果——验证推测”的过程,初步了解在试验次数专门大时,事件发生的频率具有稳固性。

二学情分析通过往常的学习,学生差不多对事件发生的可能性的大小有了初步认识,但可能存在一些不足。

例如,只显现两种结果的试验,那么这两种结果发生的可能性一定差不多上1/2;又如,所有事件的概率都能够通过理论运算得到等。

因此,活动的设计和安排差不多上为了使学生能正确地认识和明白得概率的相关知识。

三教学目标1.经历推测,试验,收集实验数据,分析试验结果等活动过程,进展合作交流的意识与能力。

2.通过试验,感受试验次数专门大时,事件发生的频率具有稳固性。

四教学重难点经历“推测——试验和收集试验数据——分析试验结果——验证推测”的过程,感受在试验次数专门大时,随机事件发生的频率具有稳固性。

五教学过程1 问题:掷一枚图钉,落地后,通常会显现两种情形。

分别展现钉尖朝上和朝下两种情形。

你认为钉尖朝上和朝下的可能性一样大吗?2 试验操作在学生迫切期望明白掷图钉问题结果的基础上,引导学生进行试验操作。

提出操作要求:站在课桌旁,从齐肩的高度处掷图钉。

为了幸免图钉经常落到地面上,能够在课桌四周用纸板围挡。

分组布置任务:四人一组,每位同学按要求掷10次,不符合者要求重新掷。

每位同学掷图钉时,另一位同学记录结果,其他两位同学监督是否符合要求和记录是否正确。

3 分析数据在学生完成试验的基础上,对试验结果进行整理和分析。

分组累计40次试验中朝上和朝下的次数,同组同学交流对试验结果的认识并汇报结果。

收集全班同学的试验结果,在Excel表中制作表格并生成折线统计图。

比较分组累计结果和汇总累计结果,与同学交流。

4 游戏明白得教师拿出一个不透亮的袋子,提出问题:那个袋子装了若干个黑白棋子,除颜色外完全相同,在不打开看的情形下,你能确定两种颜色的棋子哪种多吗?说说你的理由。

6.2频率的稳定性1.理解频率和概率的意义;2.了解频率与概率的关系,能够用频率估计某一事件的概率.(重点,难点)一、情境导入养鱼专业户为了估计他承包的鱼塘里有多少条鱼(假设这个鱼塘里养的是同一种鱼),先捕上100条做上标记,然后放回塘里,过了一段时间,待带标记的鱼完全和塘里的鱼混合后,再捕上100条,发现其中带标记的鱼有10条,塘里大约有鱼多少条?二、合作探究探究点一:频率的稳定性在一个不透明的布袋中装有红色、白色玻璃球共60个,除颜色外其他完全相同.小明通过屡次摸球试验后发现,其中摸到红色球的频率稳定在25%左右,那么口袋中红色球可能有()A.5个B.10个C.15个D.45个解析:∵摸到红色球的频率稳定在25%左右,∴口袋中红色球的频率为25%,故红球的个数为60×25%=15(个).应选C.方法总结:频率在一定程度上可以反映随机事件发生的可能性的大小,在大量重复试验的条件下才可以近似地作为这个事件的概率.解题时由“频数=数据总数×频率〞计算即可.探究点二:用频率估计概率【类型一】用频率估计概率为了看图钉落地后钉尖着地的概率有多大,小明做了大量重复试验,发现钉尖着地的次数是实验总次数的40%,以下说法错误的选项是()A.B.随着试验次数的增加,C.D.前20次试验结束后,钉尖着地的次数一定是8次解析:A.,故此选项说法正确;B.随着试验次数的增加,,故此选项说法正确;C.∵,∴钉尖着地的概率大约是,故此选项说法正确;D.前20次试验结束后,钉尖着地的次数应该在8次左右,故此选项说法错误.应选D.【类型二】利用频率估计球的个数王老师将1个黑球和假设干个白球放入一个不透明的口袋并搅匀,让假设干学生进行摸球实验,每次摸出一个球(有放回),下表是活动进行中的一组统计数据(结果保存两位小数):(1)补全上表中的有关数据,根据上表数据估计从袋中摸出一个球是黑球的概率是________;(2)估算袋中白球的个数.解析:(1)用大量重复试验中事件发生的频率稳定到某个常数来表示该事件发生的概率即可;(2)根据概率公式列出方程求解即可.解:(1)251÷1000≈0.25.∵,∴估计从袋中摸出一个球是黑球的概率是0.25;(2)设袋中白球为x 个,11+x,x =3.答:估计袋中有3个白球.方法总结:如果一个事件有n 种可能,而且这些事件的可能性相同,其中事件A 出现m 种结果,那么事件A 的概率P (A )=mn.【类型三】 利用频率折线图估计概率一粒木质中国象棋棋子“車〞,它的正面雕刻一个“車〞字,它的反面是平的,将棋子从一定高度下抛,落地反弹后可能是“車〞字面朝上,也可能是“車〞字朝下.由于棋子的两面不均匀,为了估计“車〞字朝上的时机,某实验小组做了棋子下抛实验,并把实验数(1)请将表中数据补充完整,并画出折线统计图中剩余局部;(2)如果实验继续进行下去,根据上表数据,这个实验的频率将接近于该事件发生的概率,请估计这个概率约是多少?解析:(1)根据表中信息,用频数除以实验次数,得到频率,由于试验次数较多,可以用频率估计概率.描点连线,可得折线图;(2)根据表中数据,,,,,,,,,即可估计概率的大小.解:(1)120×0.55=66,88÷160,故所填数字为66;补全折线图如下;(2)如果实验继续进行下去,根据上表数据,这个实验的频率将接近于该事件发生的概率,这个概率约是0.55.方法总结:用频率估计概率时,一般观察所计算的各频率数值的变化趋势,即观察各数值主要接近在哪个数附近,这个常数就是所求概率的估计值.【类型四】 利用概率解决实际问题(1)(2)这批篮球优等品的概率估计值是多少?解析:(1)根据表中信息,用优等品频数m 除以抽取的篮球数n 即可;(2)根据表中数据,,,,,,,即可估计这批篮球优等品的概率.解:(1)570600,744800,9401000,11281200,; (2)这批篮球优等品的概率估计值是0.94.三、板书设计1.频率及其稳定性:在大量重复试验的情况下,事件的频率会呈现稳定性,即频率会在一个常数附近摆动.随着试验次数的增加,摆动的幅度有越来越小的趋势.2.用频率估计概率:一般地,在大量重复实验下,随机事件A 发生的频率会稳定到某一个常数p ,于是,我们用p 这个常数表示随机事件A 发生的概率,即P (A )=p .教学过程中,学生通过比照频率与概率的区别,体会到两者间的联系,从而运用其解决实际生活中遇到的问题,使学生感受到数学与生活的紧密联系第2课时 三角形的三边关系1.掌握三角形按边分类方法,能够判定三角形是否为特殊的三角形;2.探索并掌握三角形三边之间的关系,能够运用三角形的三边关系解决问题.(难点)一、情境导入数学来源于生活,生活中处处有数学.观察下面的图片,你发现了什么?问:你能不能给三角形下一个完整的定义? 二、合作探究探究点一:三角形按边分类以下关于三角形按边分类的集合中,正确的选项是( )解析:三角形根据边分类⎩⎪⎨⎪⎧不等边三角形等腰三角形⎩⎪⎨⎪⎧只有两边相等的三角形三边相等的三角形〔等边三角形〕应选D.方法总结:三角形按边分类,分成不等边三角形与等腰三角形,知道等边三角形是特殊的等腰三角形是解此题的关键.探究点二:三角形中三边之间的关系【类型一】 判定三条线段能否组成三角形以以下各组线段为边,能组成三角形的是( ) A .2cm ,3cm ,5cm B .5cm ,6cm ,10cm C .1cm ,1cm ,3cm D .3cm ,4cm ,9cm解析:选项A 中2+3=5,不能组成三角形,故此选项错误;选项B 中5+6>10,能组成三角形,故此选项正确;选项C 中1+1<3,不能组成三角形,故此选项错误;选项D 中3+4<9,不能组成三角形,故此选项错误.应选B.方法总结:判定三条线段能否组成三角形,只要判定两条较短的线段长度之和大于第三条线段的长度即可.【类型二】 判断三角形边的取值范围一个三角形的三边长分别为4,7,x ,那么x 的取值范围是( ) A .3<x <11 B .4<x <7 C .-3<x <11 D .x >3解析:∵三角形的三边长分别为4,7,x ,∴7-4<x <7+4,即3<x A.方法总结:判断三角形边的取值范围要同时运用两边之和大于第三边,两边之差小于第三边.【类型三】 三角形三边关系与绝对值的综合假设a ,b ,c 是△ABC 的三边长,化简|a -b -c |+|b -c -a |+|c +a -b |.解析:根据三角形三边关系:两边之和大于第三边,两边之差小于第三边,来判定绝对值里的式子的正负,然后去绝对值符号进行计算即可.解:根据三角形的三边关系,两边之和大于第三边,得a -b -c <0,b -c -a <0,c +a -b >0.∴|a -b -c |+|b -c -a |+|c +a -b |=b +c -a +c +a -b +c +a -b =3c +a -b .方法总结:绝对值的化简首先要判断绝对值符号里面的式子的正负,然后根据绝对值的性质将绝对值的符号去掉,最后进行化简.此类问题就是根据三角形的三边关系,判断绝对值符号里面式子的正负,然后进行化简.三、板书设计1.三角形按边分类:有两边相等的三角形叫做等腰三角形,三边都相等的三角形是等边三角形,三边互不相等的三角形是不等边三角形.2.三角形中三边之间的关系:三角形任意两边之和大于第三边,三角形任意两边之差小于第三边.本节课让学生经历一个探究解决问题的过程,抓住“任意的三条线段能不能围成一个三角形〞引发学生探究的欲望,围绕这个问题让学生自己动手操作,发现有的能围成,有的不能围成,由学生自己找出原因,为什么能?为什么不能?初步感知三条边之间的关系,重点研究“能围成三角形的三条边之间到底有什么关系〞.通过观察、验证、再操作,最终发现三角形任意两边之和大于第三边这一结论.这样教学符合学生的认知特点,既增加了学习兴趣,又增强了学生的动手能力。

6.2频率的稳定性

1.理解频率和概率的意义;

2.了解频率与概率的关系,能够用频率估计某一事件的概率.(重点,难点)

一、情境导入

养鱼专业户为了估计他承包的鱼塘里有多少条鱼(假设这个鱼塘里养的是同一种鱼),先捕上100条做上标记,然后放回塘里,过了一段时间,待带标记的鱼完全和塘里的鱼混合后,再捕上100条,发现其中带标记的鱼有10条,塘里大约有鱼多少条?

二、合作探究

探究点一:频率的稳定性

在一个不透明的布袋中装有红色、白色玻璃球共60个,除颜色外其他完全相同.小明通过多次摸球试验后发现,其中摸到红色球的频率稳定在25%左右,则口袋中红色球可能有()

A.5个B.10个C.15个D.45个

解析:∵摸到红色球的频率稳定在25%左右,∴口袋中红色球的频率为25%,故红球的个数为60×25%=15(个).故选C.

方法总结:频率在一定程度上可以反映随机事件发生的可能性的大小,在大量重复试验的条件下才可以近似地作为这个事件的概率.解题时由“频数=数据总数×频率”计算即可.探究点二:用频率估计概率

【类型一】用频率估计概率

为了看图钉落地后钉尖着地的概率有多大,小明做了大量重复试验,发现钉尖着地的次数是实验总次数的40%,下列说法错误的是()

A.钉尖着地的频率是0.4

B.随着试验次数的增加,钉尖着地的频率稳定在0.4附近

C.钉尖着地的概率约为0.4

D.前20次试验结束后,钉尖着地的次数一定是8次

解析:A.钉尖着地的频率是0.4,故此选项说法正确;B.随着试验次数的增加,钉尖着地的频率稳定在0.4,故此选项说法正确;C.∵钉尖着地的频率是0.4,∴钉尖着地的概率大约是0.4,故此选项说法正确;D.前20次试验结束后,钉尖着地的次数应该在8次左右,故此选项说法错误.故选D.

【类型二】利用频率估计球的个数

王老师将1个黑球和若干个白球放入一个不透明的口袋并搅匀,让若干学生进行

):

________;

(2)估算袋中白球的个数.

解析:(1)用大量重复试验中事件发生的频率稳定到某个常数来表示该事件发生的概率即可;(2)根据概率公式列出方程求解即可.

解:(1)251÷1000≈0.25.∵大量重复试验事件发生的频率逐渐稳定到0.25附近,∴估计从袋中摸出一个球是黑球的概率是0.25;

(2)设袋中白球为x 个,

1

1+x

=0.25,x =3. 答:估计袋中有3个白球.

方法总结:如果一个事件有n 种可能,而且这些事件的可能性相同,其中事件A 出现m 种结果,那么事件A 的概率P (A )=m

n

.

【类型三】 利用频率折线图估计概率

一粒木质中国象棋棋子“車”,它的正面雕刻一个“車”字,它的反面是平的,

将棋子从一定高度下抛,落地反弹后可能是“車”字面朝上,也可能是“車”字朝下.由于棋子的两面不均匀,为了估计“車”字朝上的机会,某实验小组做了棋子下抛实验,并把实频率

(1)请将表中数据补充完整,并画出折线统计图中剩余部分;

(2)如果实验继续进行下去,根据上表数据,这个实验的频率将接近于该事件发生的概率,请估计这个概率约是多少?

解析:(1)根据表中信息,用频数除以实验次数,得到频率,由于试验次数较多,可以用频率估计概率.描点连线,可得折线图;(2)根据表中数据,试验频率为0.70,0.45,0.63,0.59,0.52,0.55,0.56,0.55稳定在0.55左右,即可估计概率的大小.

解:(1)120×0.55=66,88÷160=0.55,故所填数字为66,0.55;补全折线图如下;

(2)如果实验继续进行下去,根据上表数据,这个实验的频率将接近于该事件发生的概率,这个概率约是0.55.

方法总结:用频率估计概率时,一般观察所计算的各频率数值的变化趋势,即观察各数值主要接近在哪个数附近,这个常数就是所求概率的估计值.

【类型四】 利用概率解决实际问题

(1)(2)这批篮球优等品的概率估计值是多少? 解析:(1)根据表中信息,用优等品频数m 除以抽取的篮球数n 即可;(2)根据表中数据,优等品频率为0.94,0.95,0.93,0.94,0.94,稳定在0.94左右,即可估计这批篮球优等品的概率.

解:(1)570600=0.95,744800=0.93,9401000=0.94,11281200=0.94,故表中依次填0.95,0.93,0.94,

0.94; (2)这批篮球优等品的概率估计值是0.94. 三、板书设计

1.频率及其稳定性:

在大量重复试验的情况下,事件的频率会呈现稳定性,即频率会在一个常数附近摆动.随着试验次数的增加,摆动的幅度有越来越小的趋势.

2.用频率估计概率:

一般地,在大量重复实验下,随机事件A 发生的频率会稳定到某一个常数p ,于是,我们用p 这个常数表示随机事件A 发生的概率,即P (A )=p .

教学过程中,学生通过对比频率与概率的区别,体会到两者间的联系,从而运用其解决实际生活中遇到的问题,使学生感受到数学与生活的紧密联系。